Перспективы золотоносности габброидов леквожского комплекса нижнего ордовика (Нияю-Нияхойский золоторудный район, Полярный Урал)

Автор: Устюгова К.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (240), 2014 года.

Бесплатный доступ

Дана характеристика рудной минерализации в эндоконтактовой зоне интрузии габбро-долеритов леквожского комплекса нижнего ордовика одного из потенциально золотоносных участков Манитанырдского рудного узла. На основании выявленных морфологических и геохимических особенностей выделены магматическая, гидротермальная (высоко- и низкотемпературные стадии) и метаморфическая рудные ассоциации, установлены условия их образования. Рудная минерализация в эндоконтакте интрузии габбро-долеритов не имеет признаков золотоносности.

Рудная минерализация, магматическая, гидротермальная, метаморфическая ассоциации, нияюнияхойская золотоносная зона, хребет манитанырд

Короткий адрес: https://sciup.org/149128617

IDR: 149128617

Текст научной статьи Перспективы золотоносности габброидов леквожского комплекса нижнего ордовика (Нияю-Нияхойский золоторудный район, Полярный Урал)

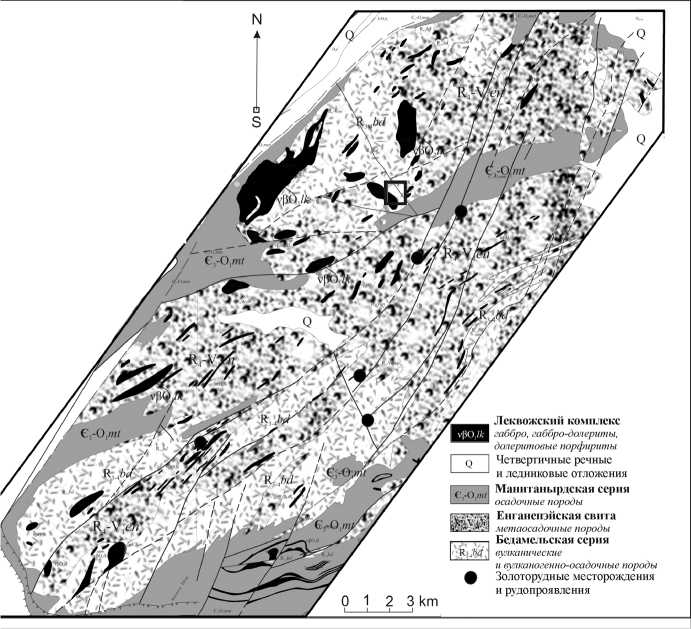

Основные перспективы Енгане-пэйско-Манитанырдского золоторудного района, и в частности Манитанырдского рудного узла, связывают с развитием золоторудной минерализации вдоль зоны глубинных разломов северо-восточного простирания. Располагающиеся в этой зоне месторождение Верхненияюское-2 и основные рудоп-роявления — Нияюское-1, Нияхой-ское-1, -2, Верхнелекъелецкое (рис. 1) — выделены в Нияюское рудное поле [3]. Вмещающие породы в пределах рудной зоны интенсивно дислоцированы — рассланцованы, милонити- зированы, окварцованы; широко развиты околорудные ореолы сульфидиза-ции. Повышение потенциала золотоносности района связано с изучением новых перспективных площадей. Севернее, вне рудной зоны, находится участок Двойной (рис. 1), представляющий собой мощную зону сульфиди-зации, развитую по породам бедамель-ской серии (R3-4bd) в поле развития даек леквожского комплекса нижнего ордовика [1]. Потенциальная золотоносность этого участка обоснована ещё в 80-е гг. [7]. В 2008—2010 гг. на участке Двойной, в правом борту руч. Извилистый ЗАО «Голд Минералс» выявило золотоносную кору выветривания, приуроченную к контакту двух тел габбро-долеритов леквожского комплекса [1, 3]. Изученность всех тел габброидов леквожского комплекса (O1 lk) в пределах хр. Манитанырд недостаточная, их роль в формировании золоторудной минерализации района до настоящего времени остается проблематичной.

Дайки леквожского комплекса, представленные габбро-долеритами и долеритами, в пределах Нияю-Ния-хойской рудной зоны имеют преимущественно северо-восточное простирание. Вдоль их контакта с вмещающими породами бедамельской серии про-

Puc. 1. Геологическая карта хребта Манитанырд

явлены процессы эпидотизации, хлоритизации, карбонатизации, сопровождающиеся широко распространённой сульфидной минерализацией [7]. Во время полевых работ 2008 г. на участке Двойной, севернее озера Двойное, изучено довольно крупное тело (дайка?) габбро-долеритов, приуроченное к оперяющему разлому северо-западного направления (рис. 1). В эндоконтакте интрузии выявлена минерализованная зона мощностью около 2.5 м. Во вмещающих вулканитах бедамель-ской серии широко развита рассеянная сульфидная минерализация [3]. По данным [2], в составе вкрапленной минерализации главными являются пирит и халькопирит, преимущественно в виде микроразмерных выделений присутствуют сфалерит, борнит, халькозин, пирротин, пентландит, молибденит, антимонит, галенит, акантит и золото.

Перед нами стояла задача дать характеристику рудной минерализации эндоконтакта интрузии, установить её генезис и возможную золотоносность.

Материал и методы

В данной работе использовался материал, собранный автором во время полевых работ в 2008 г., — сколки на аншлифы, отражающие изменение состава рудной минерализации габбро-долеритов по мере приближения к контакту с вмещающими породами.

Анализ аншлифов проводился с помощью электронно-сканирующего микроскопа Tescan Vega-3 с энергодисперсионным спектрометром X-Max (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, аналитик С. С. Шевчук).

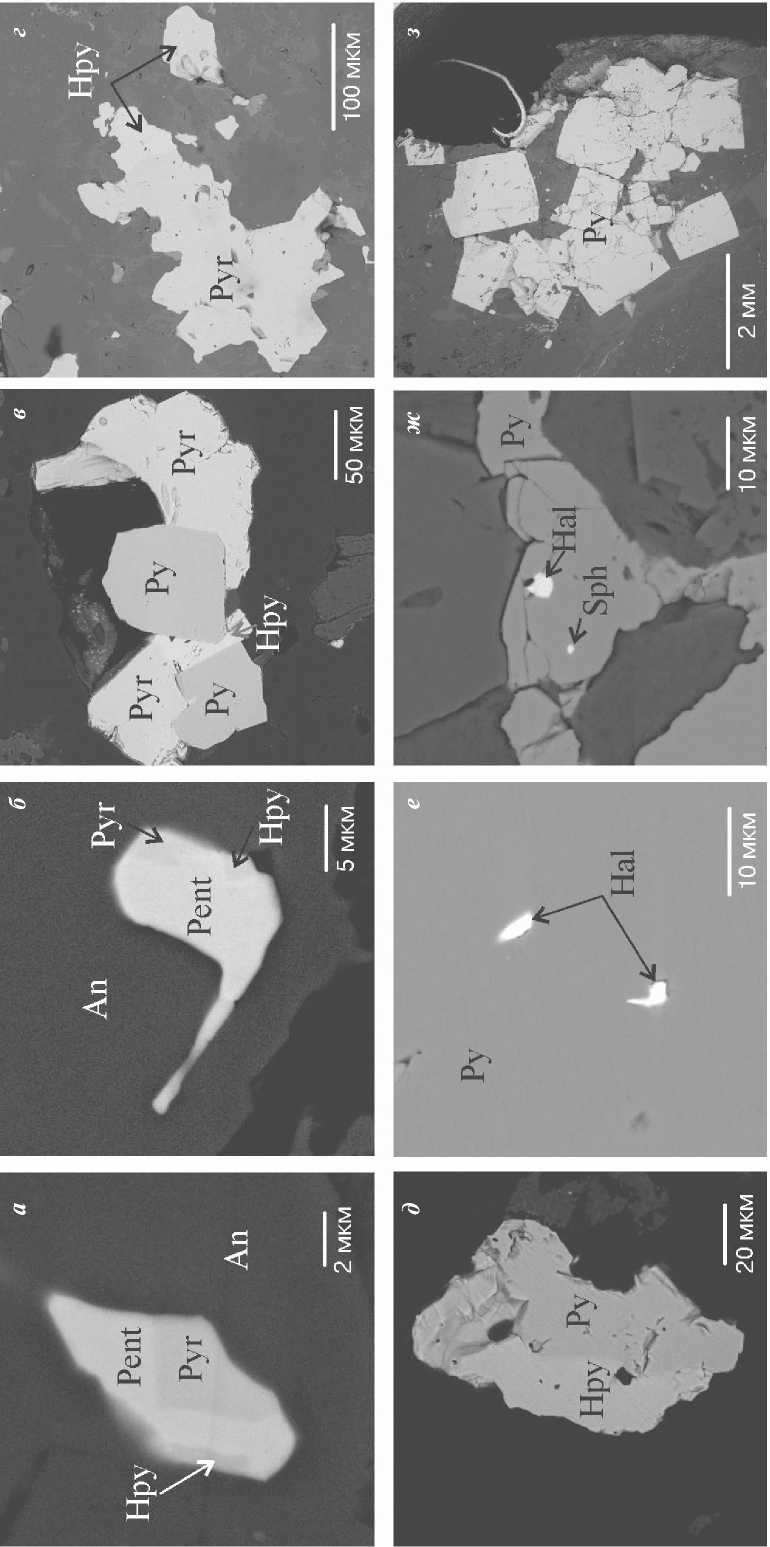

Рудная минерализация в эндо-контактовой зоне габбро-долеритов представлена сульфидами и характеризуется преимущественно вкрапленной текстурой, на отдельных участках гнездовидной. Особенности морфологии выделений сульфидов, характер их отношений между собой и с породообразующими минералами позволили выделить три основные рудные ассоциации: магматическую, гидротермальную и метаморфическую.

Магматическая ассоциация представлена микронными (не более 10— 12, преимущественно 2—5 мкм) каплевидными, изогнуто-каплевидными, изометричными выделениями (рис. 2, а, б) пирротин-пентландитового, реже пирротин-пентландит-халькопирито-вого и исключительно пирротиново-го состава. Эти зёрна встречаются в виде рассеянной вкрапленности в габ-бро-долеритах в ассоциации с анортитом (рис. 2, а, б), а также в форме включений в крупных (до 1 мм) кубических кристаллах пирита. На РЭМ-изображениях ясно обозначаются границы между фазами пирротин/пент-ландит/халькопирит (рис. 2, в). Пирротин занимает по объёму большую часть зёрен. Больше чем в половине случаев он содержит примесь никеля, очень редко — меди. Его состав пересчитывается на формулу Fe0 74-0 98 Ni0 01-014S1. Состав чистого пирротина соответствует формуле Fe0 82-0 93S1. Пентландит образует небольшие изолированные участки в краевых частях зёрен пирротина (рис. 2, а). Его состав соответствует формуле Fe3 77-4 75 Ni4 22-4 83S8. Изредка в нем фиксируется примесь кобальта (1.3—3.6 мас. %), в единичном случае диагностирована примесь меди. Халькопирит также установлен в виде изометричных обособлений в прикраевых частях пирротиновых капель, а также, в единичном случае, в виде самостоятельного каплевидного зерна. Минерал не содержит примесей, его состав соответствует формуле CU0.97-1.05Fe0.95-1.03S2.

Гидротермальная ассоциация представлена крупными срастаниями (300—500 мкм) пирротина, халькопирита и пирита в габбро-долеритах (рис. 2, в—д), а также микронными включениями (5—10 мкм) галенита и сфалерита в кварце и более позднем пирите (рис. 2, е, ж). Пирротин встречается в виде зерён неправильной формы, зачастую повторяющих очертания (в том числе кристаллографические) жильных (кварца) и породообразующих (анортита) минералов. Он образует срастания с халькопиритом или самостоятельные индивиды удлинённой и ромбической формы. Размер выделений пирротина меняется в широких пределах — от 20—25 до 270 мкм с преобладанием размерности зёрен порядка 50 мкм. В отличие от магматического пирротина, в нем не установлено примеси никеля и меди, состав более постоянен и пересчитывается на формулу Fe0 87-091S1. Халькопирит встречен в форме ксеноморфных обособлений в срастании с пирротином и пиритом, а также в виде отдельных изометричных индивидов. Их размер изменяется в пределах 20— 50 мкм. По химическому составу халькопирит гидротермальной ассоциации отличается от минерала магматического происхождения чуть меньшим содержанием меди, а его формуЛа соответствует Cu 0.91-0.98 Fe 0.96-1.03 S 2 . Пирит в большинстве случаев характеризуется гипидиоморфными очертаниями, однако нередко встречаются и ксеноморфные зёрна. Размерность гидротермального пирита — 40—60 мкм. В его составе отмечается примесь кобальта (1.9—2.6 мас. %). Галенит образует удлинённые и изомет-

Рис. 2. Рудные минеральные ассоциации в эндоконтакте дайки габбро-долеритов леквожского комплекса: а, б — магматическая (пирротин—пентландит—халькопирит), в—ж — гидротермальная (пирротин—халькопирит—пирит, галенит—сфалерит), е—з — метаморфическая (пирит). Pyr — пирротин, Py — пирит, Hpy — халькопирит, Hal — галенит, Sph — сфалерит, An — анортит. РЭМ-изображениях в упруго-отраженных электронах ричные, а также вытянуто-угловатые включения в крупных кристаллах пирита и в кварце. В его составе в единичном случае зафиксирована примесь селена (0.6 мас. %). Вследствие микроскопического размера зёрен галенита формульный коэффициент свинца в рассчитанной формуле сильно варьирует (Pb098-1 20S1). Сфалерит встречается в ассоциации с галенитом и также образует включения микронного размера в пирите и кварце. В его составе стабильно отмечаются примеси кадмия (0.7—1.1 мас. %) и железа (8.6—9.2 мас. %), причем последняя, вероятнее всего, обусловлена влиянием пиритовой матрицы. Состав сфалерита пересчитывается на формулу Zn0.80-0.81Fe0.14-0.16Cd0.01Sr

Метаморфическая ассоциация представлена крупными (0.5—2 мм) кубическими кристаллами пирита, разбитыми трещинами, с многочисленными включениями ранее образованных рудных минералов (капель пирротин-пентландит-халькопирито-вого состава, микронных выделений галенита и сфалерита) и сопровождает эпидотизацию и хлоритизацию габбро-долеритов (рис. 2, е—з). Состав пирита близок к стехиометричному (Fe0 96-1 02S2) и не содержит примесей.

Результаты и обсуждение

Рудные минералы магматической ассоциации являются характерными для пород основного состава. Логично предположить, что сначала сингенетично с магматическим процессом при температурах порядка 1000 °С образовались капли пирроти-нового состава с примесью никеля и меди, а затем в процессе остывания ниже 600 ° С в краевых частях зёрен обособились фазы пентландита и халькопирита [8]. Последовавший за магматическим гидротермальный этап рудообразования, вероятно, проходил в 2 стадии — высокотемпературную (порядка 500 °С [8]), во время которой образовались пирротин, халькопирит и пирит, и низкотемпературную (ниже 250 °С [6, 8]), в которую происходило формирование микронных выделений галенита и сфалерита. Последним в течение длительного низкотемпературного процесса (на что указывает идиоморфизм кубических кристаллов и их размер) образовался пирит, в виде включений содер жащий ранее образованные минералы. Завершающий процесс пиритизации, по нашему мнению, мог сопровождать региональный метаморфизм зеленосланцевой фации.

Выводы

Основным отличием состава рудной минерализации в эндоконтакте интрузии габбро-долеритов от золоторудной минерализации основных зо-лотопроявлений хребта Манитанырд [3—5, 7] является отсутствие арсенопирита и самородного золота. Несмотря на установление единичных микровыделений самородного золота в экзоконтактовой зоне даек габбро-долеритов [2] и в коре выветривания, развивающейся вдоль контактов даек [3], рудная минерализация в эндоконтакте интрузии является типичной для магматических пород основного состава, признаков её золотоносности не обнаружено.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Коми, проект № 13-05-98820-р_север_а, Программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 12-С-5-1020.

Список литературы Перспективы золотоносности габброидов леквожского комплекса нижнего ордовика (Нияю-Нияхойский золоторудный район, Полярный Урал)

- Артеева Т. А. Минералогия золота кор выветривания хребта Манитанырд (Полярный Урал) // Россыпи и месторождения кор выветривания: современные проблемы исследования и освоения: Материалы XIV Междунар. совещ. Новосибирск: Апельсин, 2010. С. 59-64.

- Безинова Л. В. Вкрапленная рудная минерализация пород бедамельской серии Нияюского рудного поля (хребет Манитанырд, Полярный Урал) // Структура, вещество, история литосферы ТиманоСевероуральского сегмента: Материалы 18-й научной конференции. Сыктывкар: Геопринт, 2009. С. 14-16.

- Ефанова Л. И., Симакова Ю. С., Артеева Т. А., Донцов А. Б. Мезозойско-кайнозойские коры выветривания на хребтах Манитанырд и Енганепэ // Геология Европейского Севера России. Сыктывкар, 2009. Сб. 7. С. 29-38.

- Кетрис М. П., Юдович Я. Э., Филлипов В. Н. и др. Микрозондовое исследование гидротермальных пиритов из разреза Верхненияюского рудопроявления (хр. Манитанырд, Полярный Урал) // Минералогическая интервенция в микро- и наномир: Материалы международ. минерал. семинара. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2009. С. 176-179.

- Кузнецов С. К., Майорова Т. П., Сокерина Н. В., Филиппов В. Н. Золоторудная минерализация Верхненияюского месторождения на Полярном Урале // Записки РМО. 2011. Ч. CXXXX. № 4. С. 58-71.

- Молошаг В. П. Использование состава минералов для оценки физико-химических условий образования колчеданных руд Урала // Литосфера. 2009. № 2. С. 28-40.

- Сазонов В. Н., Огородников В. Н., Коротеев В. А., Поленов Ю. А. Месторождения золота Урала. Екатеринбург: УГГА, 2001. 622 с.

- Tesfaye Firdu F., Taskinen P. Sulfide mineralogy- Literature review. Aalto University Publications in Materials Science and Engineering. Aalto-yliopiston materiaalitekniikan julkaisuja. Espoo, 2010. 54 p.