Перстень-печатка со стеклянной вставкой из Новгородского Пантелеймонова монастыря

Автор: Седов вЛ. В., Кузина И.Н., Сапрыкина И.А., Пельгунова Л.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В 2013 г. при раскопках на территории Пантелеймонова монастыря в Новгороде, в слое XIV-XV вв., связанном с разрушенным погребением монастырского кладбища, найден латунный перстень со стеклянной вставкой - геммой. Его форму отличает крупный щиток с гладкой без лапок оправой и расширение кольцевидной части к щитку. Перстень литой из «красной латуни» (томпака). Орнамент выполнен гравировкой. Стекло вставки темно-синее, класса (Na, K)-Ca-Si с повышенным содержанием Al и Ba. Анализ металла и стекла проводился РФА-методом. На вставке вырезана фигура змееборца, бьющего копьем (или мечом) змея,и крупная фигура крылатого существа. Вверху небольшая птица с расправленными крыльями (или завиток?). Точная аналогия этому сюжету не найдена - перед нами, безусловно, что-то исключительное.

Великий новгород, пантелеймонов монастырь, латунный перстень, стеклянная вставка, гемма, русское ювелирное ремесло, византия

Короткий адрес: https://sciup.org/14328244

IDR: 14328244

Текст научной статьи Перстень-печатка со стеклянной вставкой из Новгородского Пантелеймонова монастыря

В 2013 г. во время работ Новгородского архитектурно‑археологического отряда Новгородской экспедиции на территории Пантелеймонова монастыря (сейчас это площадка музея деревянного зодчества Витославлицы) исследовался монастырский некрополь к востоку от ранее открытых оснований каменного монастырского собора святого Пантелеймона, сооруженного в 1207 г. и пере‑ строенного в 1375 г. Было раскрыто и исследовано 35 погребений, относящихся к трем периодам: к XIII–XV вв., к XVI–XVIII вв. и ко времени, когда монастырь был уже закрыт, а его храм стал приходским и усадебным, то есть к концу XVIII – XIX в. (Седов, Вдовиченко, 2014).

Самым значительным предметом из раскопок 2013 г. является редчайшая для территории древней Руси находка – металлический перстень со стеклянной вставкой – геммой глубокого синего цвета. Он найден в квадрате 93, недалеко от скопления костей 8, не связан с каким-то конкретным погребением и, вероятно, происходит из разрушенного погребения (находка 11, отметка +48), по уровню заложения принадлежавшего к XIV–XV вв.

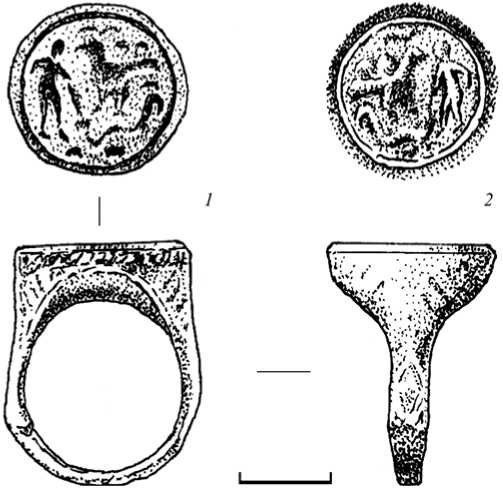

Итак, перед нами металлический перстень со стеклянной вставкой – геммой (рис. 1: с. 474). Обруч перстня плоско-выпуклый в сечении. Его внутренний диаметр – 20,6 мм, внешний – 23,0 мм. Общая высота перстня с щитком – 27,2 мм. Щиток круглый, диаметром 19,1 × 19,9 мм, высотой 5,6 мм. Оправа без лапок, гладкая.

Вся внешняя поверхность металлической части перстня декорирована рядами насечек, образующих орнаментальные зоны вокруг оправы, на шинке и обруче. Короткие наклонные линии опоясывают оправу перстня, в месте перехода шинки в обруч они образуют по равностороннему ромбу с каждой стороны. Насечки на обруче располагаются под наклоном друг к другу и разделяются линией, идущей вдоль обруча. Орнаментальные зоны подчеркивают форму той части перстня, на которой они расположены.

По форме эта вещь не очень вписывается в ряд известных новгородских перстней, которые можно датировать XIV в. ( Седова , 1981. С. 139-142). Перстень из Пантелеймонова монастыря отличает крупный щиток, расширение кольцевидной части к щитку, насечки на этой кольцевидной части. Близкой аналогией по форме перстню из Пантелеймонова монастыря можно считать только хранящийся в Новгородском музее золотой перстень с гнездом для вставки (утраченной)1. Схожее расширение от обруча к щитку имеет серебряный перстень с квадрифолийной печаткой из Белькова. Авторы исследования уверенно относят его к изделиям древнерусских ремесленников ( Зайцева, Сарачева , 2011. С. 217. Рис. 106, 15 ).

Особое исследование было посвящено химическому составу металлической части перстня и его стеклянной вставки. Анализ химического состава металла шинки и стеклянной вставки перстня выполнен неразрушающим методом на РФА‑спектрометре M4 Tornado ( Bruker ) ( Сапрыкина, Пельгунова , 2013. С. 80-87). Анализ выполнялся при следующих параметрах: вакуум - 20 миллибар, энергия – 600 мА (для металла), 150 мА (для стекла). Обработка спектров проводилась с использованием соответствующего программного обеспечения Xspect 2.

Таблица 1. Результаты исследования химического состава металла перстня

|

№ пробы |

Mn |

Fe |

Ni |

Cu |

Zn |

As |

Pb |

|

1.1 |

0,01 |

0,34 |

0,15 |

83,02 |

15,03 |

0,24 |

1,22 |

|

1.2 |

0,00 |

0,29 |

0,14 |

83,05 |

15,50 |

0,19 |

0,83 |

|

1.3 |

0,00 |

0,27 |

0,13 |

82,23 |

15,96 |

0,22 |

1,18 |

|

1.4 |

0,00 |

0,29 |

0,16 |

81,76 |

16,29 |

0,15 |

1,35 |

|

1.5 |

0,00 |

0,25 |

0,16 |

82,41 |

15,94 |

0,13 |

1,11 |

|

1.6 |

0,00 |

0,36 |

0,18 |

82,68 |

15,23 |

0,28 |

1,27 |

Исследование химического состава перстня выполнялось на участке перехода шинки в оправу, с помощью опции Multi-Point , позволяющей автоматизированно снимать данные для нескольких точек на поверхности образца (увеличение 100×). Всего получено 6 проб (табл. 1), патинированная поверхность образца предварительно обрабатывалась для удаления загрязнений (механическим способом снят верхний коррозионный слой).

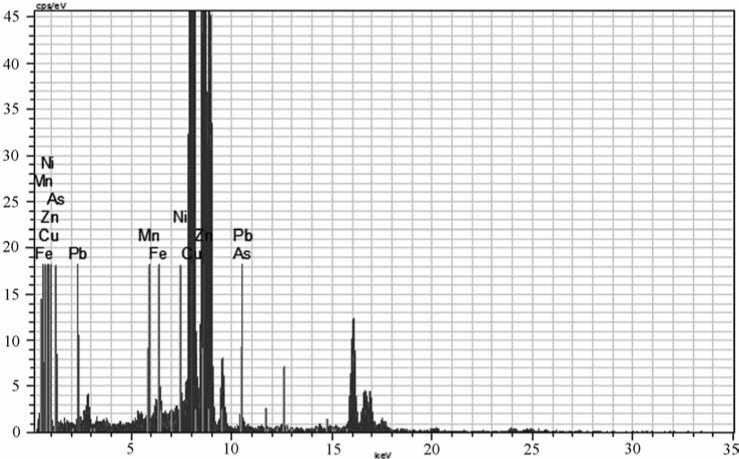

Анализ показал, что перстень изготовлен из латуни, где содержание цинка составляет 15,03–16,29 % – такая латунь относится к «красным латуням» (томпакам). В латуни также присутствует свинец, содержание которого (0,83–1,35 %) позволяет отнести его скорее к примесям сплава, чем к одному из его легирующих компонентов. К микропримесям, зафиксированным в результате анализа, также относятся: мышьяк (0,13–0,28 %), железо (0,25–0,36 %) и никель (0,13–0,18 %) (рис. 2). Полученные данные позволяют говорить о том, что для изготовления перстня использована латунь так называемой первой плавки, без дополнительного легирования или переплавки.

Техника изготовления перстня включает в себя несколько операций: литье и косметическую ковку. Шинка и оправа перстня изготовлены литьем в дву‑ створчатой форме с вкладышем для формирования каста: в пользу использования этой схемы литья говорят остатки тщательно опиленного литейного шва, хорошо фиксируемого по лицевой стороне шинки в виде уплощенного по форме ребра. Остатки этого же ребра отчетливо фиксируются на обороте щитка оправы, куда вставлялась стеклянная гемма.

Приемы косметической ковки (раздача, гибка), судя по зафиксированным на поверхности перстня следам операций, использовались в основном для формирования оправы перстня, увеличения ее диаметра и гибки краев для «зажима» вставки. На обороте щитка сохранились следы деформации металла (волны), возникающие в результате выполнения раздачи для формирования большего диаметра поковки за счет уменьшения ее толщины. Гибка этих краев для формирования каста выполнялась, судя по всему, за счет вставки в подготавливаемую оправу специального раструба.

Орнамент, расположенный по краю каста и украшающий щиток и переход перстня в шинку, выполнен в технике гравировки. Стеклянная вставка помещена в каст и закреплена, по‑видимому, с помощью специальной мастики.

Очевидно, что техника изготовления этого перстня и использование для литья двухкомпонентной латуни с высоким содержанием цинка выделяют его

Рис. 2. Суммарный спектр с зафиксированными в металлическом образце элементами из известного массива средневековых перстней, происходящих в том числе из раскопок крупных городских центров. Наиболее вероятно, что этот перстень изготавливался на заказ в одной из крупных ремесленных мастерских, мастера которой владели очень широким спектром знаний и навыков в обработке металлов.

Стеклянная вставка – гемма публикуемого перстня имеет практически правильную круглую форму, диаметром 16,5 мм (максимально – 16,8 мм). Поверхность вставки в многочисленных кавернах коррозии, нижняя половина отливает радужным налетом иризации. Через всю вставку проходит трещина, разделяющая ее на две неравные части. Изображение на стекле выполнено в технике холодной резьбы.

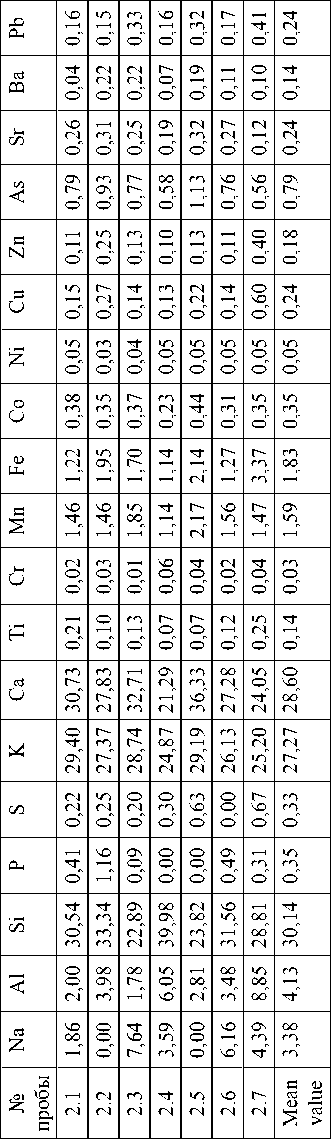

Ввиду полной сохранности объекта разрушающий анализ стекла был исключен. Неразрушающим методом на РФА‑спектрометре химический состав стекла определялся для семи проб, взятых с предварительно очищенной поверхности. Результаты анализа представлены в табл. 2.

Натрий – легкий элемент, трудно определимый неразрушающим методом, – в двух пробах не найден вовсе, но его наличие в других доходит до 7,64 % (проба 2.3). Без сомнения, реальное содержание Na в исследуемом стекле должно быть значительно выше. На присутствие Na в качестве основного стеклообразующего элемента, по наблюдениям одного из авторов статьи, косвенно указывают радужные разводы на поверхности вставки. Значения Κ и Ca в среднем составляют 27,27 и 28,60 % соответственно. Такие высокие цифры, вероятно, следует отнести на счет погрешности метода. Марганец, выполняющий роль обесцвечивателя и красителя, обеспечившего фиолетовый оттенок, имеет среднее значение 1,59 %. Co и Cu, придающие стеклу различные оттенки

Я и я я

я

« о я я я ч я

я и ее

я

У Я S S и

№ S Я я я

ч

я

я

ч

я Д Я ч « я

синего цвета, – 0,35 и 0,24 %, что укладывается в известные нормы, однако медь в данном случае является примесью к другим элементам и не проявляется как краситель.

Для работы со стеклом возможности РФА‑спектометра ограничены, однако полученные результаты позволяют высказать предположения о химическом классе стекла. Наличие Na, высокое содержание Ca, применение окиси Mn и Co, сопровождаемого неактивным Cu, заставляет предположить, что стекло, из которого сделана вставка, относится к классу (Na, Κ)‑Ca‑Si. Интересен в связи с этим показатель Al (среднее значение 4,13; максимальное – 8,85 в пробе 2.7). Известно, что высокая концентрация окиси алюминия в стекле была характерна в Средние века для грузинских стекол и византийских, производимых в Малой Азии, где он являлся примесью к песку. Именно эта характеристика, по мнению Дж. Хендерсона, отличает византийские стекла, в том числе первых веков II тысячелетия, от исламских того же времени ( Henderson, Mundell , 1995. P. 353; Щапова , 1993. С. 275). В малоазийских стеклах наряду с Al заметно высокое содержание окисла Mg и Ba ( Schibille , 2011). В нашем случае Ba присутствует в достаточном количестве, но Mg не определен вовсе. Необъяснимым остается высокий показатель Κ при других перечисленных характеристиках. Поиски решений этой задачи ограничены недостатками РФА‑метода.

Все сказанное о составе стекла, из которого изготовлена вставка, указывает на византийские мастерские как наиболее вероятное место производства геммы. Возможно, эта мастерская располагалась в одном из городов Малой Азии. Перстень медного сплава со стеклянной геммой известен, например, из раскопок византийских захоронений XI–XII вв. в восточной части центральной Греции, в Aerino (Magnesia) (inv. no Е.Е 15.2 – Everyday life... P. 445. Fig. 590). Рисунок на вставке этого украшения отличается от новгородского – параллельно расположенные ряд треугольников и «елочка», однако он выполнен также резьбой по темно‑синему стеклу.

Изображение на стеклянной вставке глубокого синего цвета – самое интересное в найденном перстне (рис. 3). Это сцена с углубленными фигурами: слева выделяется изогнутая фигура змееборца, бьющего копьем (или мечом) змея внизу изображения, а также крупная фигура крылатого существа (птицы, льва?) в рост человека и развернутая к нему. Вверху виднеется изображение небольшой птицы с расправленными крыльями, но, возможно, это декоративный завиток. Что это за сюжет – мы не знаем, но перед нами, безусловно, что‑то исключительное. Да и сам массивный перстень был, видимо, статусной вещью родовитого или занимавшего высокое положение человека. Известно, что изображения в древности и Средневековье, подчиняясь существовавшим канонам и традициям, повторялись на изделиях. Но если геммы‑литики, в силу приема изготовления, многократно тиражировались при помощи одной формы3, то изображение, выполняемое резьбой, предполагало большую индивидуальность, что затрудняет для нас поиск точных аналогий сюжету.

Рис. 3. Перстень со стеклянной вставкой-геммой из раскопок Пантелеймонова монастыря

1 – прорисовка; 2 – прорисовка оттиска геммы

Вместе с тем следует указать на целый ряд гемм из синего стекла с изображениями двух или трех фигур, называемых в западноевропейской литературе Alsengemmen – по месту первой находки на датском острове Альзен. Находки всех трех гемм в древнерусских городах и в Западной Европе, где они, по всей видимости, и производились из среднерейнских заготовок в VIII–X вв. фризскими мастерами, рассмотрела Ф. Д. Гуревич (Гуревич, 1987). От нашей находки их отличает не только сюжет: на приведенных Ф. Д. Гуревич экземплярах изображения не вырезаны, а процарапаны иглой, отчего они выглядят грубее и как будто даже неряшливее того изображения, которое находим на гемме из Пантелеймонова монастыря. Нельзя согласиться и с датой – концом I тыс. Автор публикации геммы из Новогрудка, анализируя известные аналогии, подмечает, что многие из них найдены вне археологического контекста. Когда же удается в той или иной степени связать их с культурным слоем, оказывается, что перстни с геммами происходят из более поздних слоев, датируемых вплоть до XIV столетия. Из слоев XII–XIV вв. происходит смоленская находка, опубликованная В. П. Даркевичем. Оба исследователя допускают, что время изготовления гемм и их попадание в слой древнерусских городов могут разделять два‑три столетия. Не ставя под сомнение происхождение и датировку перстней с геммами типа Alsengemmen, найденных ранее на территории Руси, на основании приведенных аргументов, можно утверждать, что исследуемый перстень с геммой из Новгорода Великого не принадлежит к их кругу, а также отклонить версию о западноевропейском происхождении публикуемой геммы 4.

В заключение мы хотели бы подвести некоторые итоги. Перстень из Пантелеймонова монастыря был связан с каким-то разрушенным позднее погребением на монастырском кладбище, к востоку от собора. Сам металлический, как выясняется, – латунный перстень, по нашему мнению, мог быть изготовлен в XIV в. в одной из мастерских Новгорода Великого. А гемма, послужившая вставкой для этого перстня, относится к несколько более раннему времени, к XI-XII вв., и была изготовлена в одной из мастерских Византии. На Русь, в Новгород, она попала или с византийскими товарами, или как паломническая вещь. После того, как она была вделана в металлический перстень, предназначенный для мужчины (диаметр его достаточно велик), получилась новая, синтетическая и статусная вещь, перстень-печатка, принадлежавшая кому‑то из знатных новгородцев, скорее всего, – какому‑то новгородскому боярину.

Список литературы Перстень-печатка со стеклянной вставкой из Новгородского Пантелеймонова монастыря

- Албегова З. Х., Верещинский-Бабайлов Л. И., 2010. Раннесредневековый могильник Мамисондон: результаты археологических исследований 2007-2008 гг. в зоне строительства водохранилища Зарамагских ГЭС. М.: ИА РАН: ТАУС. 492 с. (Матер. охранных археологических исследований; т. 11).

- Гуревич Ф. Д., 1987. Об одной группе стеклянных гемм из древнерусских городов//Памятники культуры. Новые открытия: ежегодник. 1985. М.: Наука. С. 515-521.

- Зайцева И. Е., Сарачева Т. Г., 2011. Ювелирное дело «Земли вятичей» второй половины XI-XIII в. М.: Индрик. 404 с.

- Сапрыкина И. А., Пельгунова Л. А., 2013. Перспективы исследования археологических предметов с помощью РФА-спектрометрии (на примере M4 Tornado, Bruker, Германия)//Фотография. Изображение. Документ: научный сборник/Отв. ред. Д. О. Цыпкин. СПб.: РОСФОТО. Вып. 4 (4). С. 80-87.

- Седов Вл. В., Вдовиченко М. В., 2014. Архитектурно-археологические исследования Пантелеймонова и Юрьева монастырей в Великом Новгороде в 2013 году//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 28. Великий Новгород. С. 94-115.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.: Наука. С. 139-142.

- Щапова Ю. Л., 1993. Стеклянные изделия с городища Нижний Архыз (результаты анализа и комментарий)//Кузнецов В. А. Нижний Архыз в X-XII веках: К истории средневековых городов Северного Кавказа. Приложение 1. Ставрополь: Кавказская б-ка. С. 263-278.

- Everyday life in Byzantium: exhibition, Thessaloniki, White Tower, October 2001 -January 2002/Ed. by D. Papanikola-Bakirtzi. Athens: Hellenic Ministry of Culture, 2002. 599 p.

- Henderson J., Mundell MangoM., 1995. Chapter 24. Glass at Medieval Constantinople Preliminary Scientific Evidence//Constantinople and its Hinterland/Ed. by C. Mango, G. Dagon. Hampshire: Variorum. P. 333-356.

- Schibille N., 2011. Late Byzantine Mineral Soda High Alumina Glasses from Asia Minor: A New Primary Glass Production Group//PLoS ONE. Vol. 6. Iss. 4 (April 19). P. 1-13.