Первая мировая война и рост числа беспризорных в России

Автор: Сироткин Ярослав Николаевич

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 2 (36), 2015 года.

Бесплатный доступ

На основе документального материала с использованием статистического и сравнительного методов анализируется рост беспризорных детей и преступлений несовершеннолетних в течении 1914 - 1920 г.г. (по сравнению с 1913 г.) как фактор и следствие Первой мировой войны

Первая мировая война, беспризорник, преступления несовершеннолетних

Короткий адрес: https://sciup.org/14822219

IDR: 14822219

Текст научной статьи Первая мировая война и рост числа беспризорных в России

Первая мировая война оставила после себя множество последствий. Одно из них это рост числа беспризорных детей. Огромное число детей потеряли родителей и были вынуждены выживать в разрушенном войной мире. Крайне сложной была ситуация в России. Экономический и политический кризис, вызванный многими объективными факторами и усугубившийся войной, привел к падению монархии и резкому ухудшению социально-экономическово положения большинства населения страны.

П.И. Люблинский определял понятие беспризорность следующим образом: «Беспризорность есть состояние, характеризующее не саму личность ребенка, а ту социальную обстановку, в которой он воспитывается» [6].

Данное явление не было новым, однако значительно изменился масштаб распространенности этого социального феномена. Современный исследователь Н. Рябинина дает цифру в 7 млн беспризорных детей [9]. Эти цифры подтверждает исследователь Г. Н.Ульянова, по ее сведениям на 1921 г. беспризорными числилось 7,5 млн детей [3].

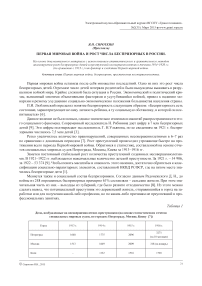

Резко увеличилось количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними в 6–7 раз по сравнению с довоенным периодом [7]. Рост преступлений происходил угрожающе быстро на протяжении всего периода Первой мировой войны. Обратимся к статистике, составленной на основе отчетов специальных мировых судов Петрограда, Москвы, Киева за 1913–1916 гг.

Заметен постоянный стабильный рост количества преступлений содеянных несовершеннолетними. В 1921–1922 гг. наблюдается максимальные количество детской преступности. За 1921 г. – 54 906, за 1922 – 53 374 [9]. Чтобы понять масштабы и опасность этого явления, достаточно обратиться к классификации социально-паразитарных элементов, составленной НКВД РСФСР, где на пятом месте значились беспризорные дети [1].

Меняется также и социальный состав беспризорников. Согласно данным Радонежского Д. Н., до войны из 248 опрошенных беспризорных примерно 61% составляли – сельские жители. При этом значительная часть из них – выходцы из губерний, где было развито отходничество [8]. Из этого можно сделать вывод, что потенциальный преступник это деревенский житель, отправившийся в город на заработки или для получения какой-либо профессии, но по каким-либо причинам не преуспевший в профессиональных занятиях.

Таблица 1

Дела, возбужденные на несовершеннолетних преступников (на основе статистических отчетов специальных мировых судов, по городам: Петрограду, Москве, Киеву [7])

|

Город |

1913 г. |

1914 г. |

1915 г. |

1916 г. |

|

Петроград |

1640 |

1775 |

2096 |

3271 (за 10 месяцев) |

|

Москва |

1513 |

1649 |

2009 |

318 (за январь) |

|

Киев |

– |

1132 |

1516 |

1703 |

В послевоенное время 42–57% правонарушителей происходило из семей рабочих и лишь 18– 23% – из крестьянских семей [7], что вполне объяснимо. Гражданская война, разруха, голод, социальная неустроенность вынуждали огромные массы людей перебираться в деревни. Наибольший отток населения был из крупных городов, численность населения которых резко сократилась. Так, в Петрограде в 1920 г. проживало не более 500 тыс. человек.

Проанализируем социальный состав семьи беспризорного. Согласно подсчетам Н. А. Окунева и П. Г. Бельского на 1920 г. из 1112 малолетних преступников круглыми сиротами числились – 30%, 27% жили без отцов, но с матерью, 12% воспитывались только отцами, – 3,1% – в семьях отчима и матери и 5,7% – в семьях мачехи и отца [6]. Таким образом, значительная доля беспризорников были сиротами, не меньшую часть составляли дети, потерявшие мать. Однако к статистике нужно подходить крайне осторожно, ибо исследователи используют разные критерии для определения классификации категорий беспризорных. Данные П.И. Люблинского значительно отличаются от вышеприведенных цифр.

Из всех привлеченных за 1922 г. за праздношатание малолетних в Москве имели обоих родителей: 8,6%, полусиротами являлись 22,6%, сиротами 68,8%. Процент сирот значительно выше, так же, как и число детей из неполных семей. Вполне возможно, что столь высокий процент сирот является следствием деструктивных процессов происходивших в российском обществе в военное и послевоенное время. Война а вслед за ней и разруха оказывали на институт семьи очень тяжелое давление. Гибель кормильца в условиях разрухи приводила к тому, что за ребенком не осуществлялось должного надзора – мать шла работать. В итоге, ребенок оказывался предоставлен сам себе и воспитывала его улица.

Другой интересной характеристикой является уровень образования беспризорников. Если до Первой мировой войны большинство беспризорников были безграмотны, то после войны наблюдается иная картина. Это связано, скорее всего, с процессом маргинализации широких слоев населения, вызванной тяжелыми материальными условиями.

Доля грамотных среди беспризорных довольно значительна. Однако эту статистику нельзя в полной мере экстраполировать на всю Советскую Россию, несмотря на то, что она позволяет хотя бы косвенно представить положение дел в плане образования беспризорных.

Обратимся к рассмотрению основных занятия беспризорников. Самым распространенным «ремеслом» беспризорника было карманничество. Оно являлось относительно простым способом заработать себе на пропитание и одним из самых опасных; пойманного карманника могли избить до смерти. К разряду опасных для жизни относилось мешочничество [2]. Им занимались не только беспризорные, но среди последних оно было довольно распространенным явлением. Мешочничество – это вид спекуляции, основанный на нелегальном провозе, проносе продовольствия.

Данный вид кражи продовольствия с товарных вагонов, был одним из самых рискованных, т. к. надо было пролезать под вагонами, и не попадаться охранникам, у которых на этот случай был приказ стрелять на поражение. Ремесло это было и опасным, но в то же время и выгодным, т. к. сбыт продо-

Таблица 2

Уровень образованности малолетних нарушителей Москвы на 1922 г. на каждые 100 [7]

Кроме мешочничества существовали вагонные кражи, в которых участвовали группы беспризорных. Для этого вида краж необходимо было очень хорошо знать местность и расписание поездов. Суть заключалась в том, чтобы проникнуть в вагон и похитить вещи спящих пассажиров. Вещи выбрасывались из вагона, а потом подбирались. Схема складирования и реализации было та же, что и в предыдущем случае [5].

Также имело место попрошайничество, однако денег это ремесло давало уже мало – не те времена. Это связано с низким уровнем жизни самого населения [4]. Другим видом заработка было лотош-ничество – уличная торговля, торговля в разнос. Этот вид торговли был нелегальным, т. к. использовал труд несовершеннолетних, но использовался часто.

Обратимся к структуре преступлений. В данной таблице дано процентное соотношение по условным видам преступлений т. к. классификация преступлений еще только создавалась.

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что доминируют кражи. Эти утверждения подкрепляются данными Московской комиссии за 1922 г: доминируют имущественные преступления – 60,4% [7]. На втором месте стоит уличная торговля, как вразнос, так и за прилавком. В плане структуры преступлений, содеянных несовершеннолетними, коренных изменений не произошло. Зато в материальной сфере изменения были колоссальны, страна лежала в руинах. Одним из самых губительных следствий войны был жилищный голод.

Рассмотрим реальное влияние этого фактора на примере нижеприведенной таблицы.

Таблица 3

Процентное соотношение правонарушений по данным Ароновича в учреждениях для морально -дефективных в Петрограде в 1920 г. на 100%[ 7]

|

Виды преступлений |

Процентное соотношение |

|

Кража |

61,5 |

|

Уличная торговля |

13,63 |

|

Хулиганство, нар. тишины |

3,42 |

|

Мошенничество |

3,23 |

|

Нанесение ран, побои |

0,81 |

|

Половые проступки |

0,78 |

|

Плохое поведение дерзость |

6,48 |

|

Азартные игры |

0,85 |

|

Прочие проступки |

9,35 |

Таблица 4

Статистика жилищных условий несовершеннолетних преступников по Петроградскому детскому суду [6]

|

Жилища родителей. |

Мальчики. |

Девочки. |

||

|

Сред. Число |

% |

Сред. Число |

% |

|

|

Квартира |

398 |

39,8 |

24 |

26 |

|

Комната |

217 |

28,5 |

17 |

31,5 |

|

Угол |

191 |

26,1 |

34 |

40,4 |

|

Ночлежка |

43 |

5,7 |

– |

– |

|

В чужой кухне |

6 |

0,9 |

2 |

2,1 |

П. И. Люблинский, комментируя эту таблицу, справедливо замечает, что значительный процент малолетних преступников, проживающих совместно с родителями в углу, весьма значителен, особенно этот факт справедлив для несовершеннолетних женского пола, которые в таких условиях часто подергались сексуальному насилию [6].

Одним из последствий Первой мировой войны был рост числа беспризорных детей. Динамика и специфика протекания этого процесса отражала общую социально-экономическую динамику общества. Так, в частности отток жителей городов в сельскую местность, вызвал уменьшение среди беспризорных выходцев из крестьян и одновременно возросла доля детей рабочих. Среди беспризорных возросла также доля детей из неполных семей или семей, потерявших кормильца. В среду беспризорных рекрутировались представители разных социальных слоев, об этом можно судить по уровню образования, а это тревожный симптом общей маргинализации общества.

Список литературы Первая мировая война и рост числа беспризорных в России

- Государственной архив Ярославской области. Р-1431 Оп. 6 ед. хр. 31 Л.11

- Жирнов Е. Ее звали нищета.//Комерсанть Власть. 2009. №14. С. 63-69.

- Жукова Л.,Ульянова Г. Н. Не имея родного угла.. URL: http://his.1september.ru/2003/39/10.htm (дата обращения: 22.05.2012).

- Ильюхов А. А. Жизнь в эпоху перемен: материальное положение городских жителей в годы революции и Гражданской войны (1917-1921 гг.). М.:РОССПЭН, 2007.

- Кочергин Э. Крещенные крестами: Записки на коленках. СПб.: Вита Нова, 2009.

- Люблинский П. И. Борьба с преступностью в детском и юношеском возрасте: (социально-правовые очерки). М.: Юридическое изд-во Наркомюста, 1923.

- Маро (Левитина М.И.). Беспризорные. Социология. Быт. Практика работы/Предисл. А.Б. Залкинда. М.: Новая Москва, 1925.

- Радонежский Д. Н. Малолетние преступники Москвы.//Временник Демидовского юридического лицея. 1912. №108.

- Рябинина Н. По делам «морально дефективных»//Родина. 2011. №11. С. 99 -101.