Первая находка фораминифер в лудловской карбонатной толще на р. Илыч (Северный Урал)

Автор: Матвеева Н.А., Иванова Р.М.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (293), 2019 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена результатам микроскопического исследования верхнесилурийских карбонатных пород на р. Илыч на Северном Урале, которые позволили впервые выявить здесь микроостатки примитивных фораминифер. В работе приводится описание палеонтологического материала и распределение фораминифер по разрезу. Всего было установлено 11 родов и 12 видов фораминифер. Изучение позднесилурийских фораминифер расширило географию распространения родов Chitinolagena, Ordovicina и стратиграфический диапазон следующих видов: Bisphaera primitive , B. ex gr . obscura , Parastegnammina cf. grandissima , Baituganella sp. , Cribrotuberitina insueta . Наиболее многочисленными представителями являются фораминиферы рода Caligella , среди которых формы, встреченные в карбонатах обн. 112, меньше по размерам по сравнению с экземплярами из рифовых известняков обн. 110 и 111, что, вероятно, может быть связано с неблагоприятными условиями на континентальном склоне.

Фораминиферы, силур, карбонатные породы, риф, северный урал, р. илыч

Короткий адрес: https://sciup.org/149129377

IDR: 149129377 | УДК: 563.12:551.733.3. | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-5-27-38

Текст научной статьи Первая находка фораминифер в лудловской карбонатной толще на р. Илыч (Северный Урал)

Прибалтики [6, 35], Казахстана [7, 8], Сибири [12, 31] и других регионов мира. Одной из последних крупных работ, в которой рассматриваются силурийские фораминиферы, является монография А. А. Сабирова [27], в которой автор указывает, что « несмотря на довольно значительное разнообразие таксонов фораминифер, найденных в силурийских и нижнедевонских отложениях Таджикистана ... их количество и число местонахождений значительно уступает числу видов и количеству местонахождений известных из более молодых среднедевонских и особенно верхнедевонских отложений». Далее автор отмечает, что поискам и изучению микрофауны из этих отложений не придавалось должного значения, поэтому они до сих пор являются плохо изученными. Такая же ситуация сложилась и с нижнепалеозойскими, в частности силурийскими, фораминифе-рами Урала. Их находки до сих пор немногочисленны, они имеют примитивный облик, сильно изменчивую пластичную форму и широкий диапазон стратиграфического распространения [15, 21—24].

Цель данной работы — показать первые результаты изучения и диагностики фораминифер из разрезов лудлова на р. Илыч на Северном Урале.

Материалы и методы

Объектом для данного исследования послужил материал, собранный по разрезам лудлова (верхнего 27

силура) в бассейне р. Илыч одним из авторов в процессе полевых работ в 2014 г. (обн. 111 и 112), а также предоставленный Е. С. Пономаренко по результатам экспедиции 2015 г. (обн.110). Номера обнажений приведены по В. А. Варсанофьевой [9]. Изучение фораминифер проводилось в петрографических шлифах в проходящем свете оптического микроскопа ПОЛАМ Л-213М. Всего было просмотрено около 130 шлифов, в 23 были встречены остатки фораминифер. Фотографирование шлифов осуществлялось на микроскопе с цифровой камерой ТС-300 в программе «Микроанализ».

Геологическое строение района

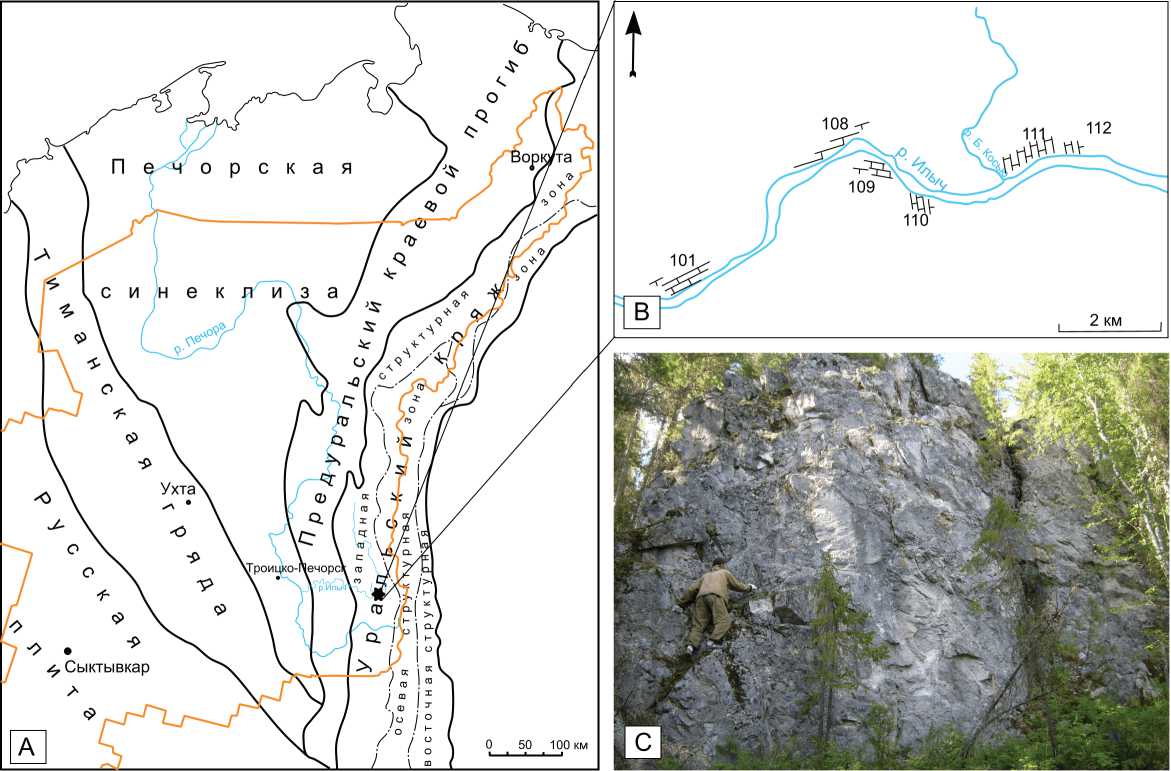

Район исследований верхнесилурийских отложений располагается на территории Косью-Уньинской синклинали Центральной подзоны Верхнепечорского поперечного опускания западного склона Северного Урала (рис. 1, А). Западное крыло Косью-Уньинской синклинали сложено моноклинально падающими на восток отложениями от среднеордовикского до каменноугольного возраста. Восточное крыло синклинали, так же как и ядро, почти полностью перекрыто аллохтоном Малопечорской зоны. Отдельные фрагменты восточного крыла можно наблюдать у се верной центриклинали складки к востоку от устья р. Косью [34].

Объект исследования

Верхнесилурийские отложения вскрыты по обоим берегам р. Илыч в районе устья р. Б. Косью, и в настоящее время в их составе установлены зарифо-вые фации (обн. 99—101, 109) [1, 17], собственно риф Илыч (обн. 110—111) и склоновые надрифовые отложения (обн. 112) [1] (рис. 1, В, С). Разрезы лудлова представляют собой цепочку из скалообразных и глыбообразных выходов массивно-плитчатых известняков протяженностью более 3 км. Непосредственного контакта между изучаемыми обн. 110, 111 и 112 не наблюдалось.

Исследования В. А. Варсанофьевой [9] показали, что известняки в обн. 110, 111 и 112 на р. Илыч в районе устья р. Б. Косью относятся к лудловскому ярусу верхнего силура. Позднее изучение этих толщ [2] позволило установить, что по комплексу брахиопод из обн. 110 и 111: Atrypa ex gr reticularis Linn., Conchidium novosemelicum Nal., C . cf biloculare (His.), C. knighti vogulicum (Vern.), Clorinda sp., Septatrypa sp., Brooksina aff. streisi Sap., Didymothyris didyma (Dalm.) — рифовая толща относится к гердъюскому горизонту луд-

Рис. 1. Местонахождение района исследования: А — схема тектонического районирования Тимано-Североуральского региона (по [34] с упрощениями), B — расположение изученных разрезов в субширотном течении р. Илыч (по [17]), C — фрагмент выхода массивных известняков обн. 111

Fig. 1. The location of the study area: A — the tectonic zonal scheme of the Timan-Pechora province (by [34] with simplifications), B — the location of sections (by [17]), C — the fragment of massive limestones in the outcrop 111

ловского яруса. Позднее, в 1989 г. [3], гердъюский горизонт получил статус надгоризонта, т. к. в его объеме были выделены падымейтывисская и сизимская свиты. В Уральской стратиграфической схеме 1993 г. [29] свиты уже введены в качестве горизонтов в унифицированную часть схемы Западного Урала. В современной стратиграфической шкале [18, прил. 4] лудловский ярус имеет статус отдела и подразделяется на горстианский и лудфордский ярусы. Таким образом, из выделяемых в объеме гердъюского надгоризонта падымейтывисский горизонт соответствует горсти, а сизимский горизонт — нижнелудфордско-му подъярусу.

Найденные в первой и второй пачках (соответствующие обн. 110 и нижней части обн. 111) гердъюского горизонта брахиоподы Conchidium novosemelicum Nal. [2] отвечают всему гердъюскому надгоризонту, а брахиоподы Didymothyris didyma (Dalm.) из третьей пачки (= верхняя часть обн. 111) являются зональным видом сизимского горизонта [3, 29]. Следовательно, возраст рифовой толщи (обн. 110, 111) определяется как горстианско-раннелудфордский, а склоновые отложения из обн. 112 — как позднелудфордские.

Результаты исследований

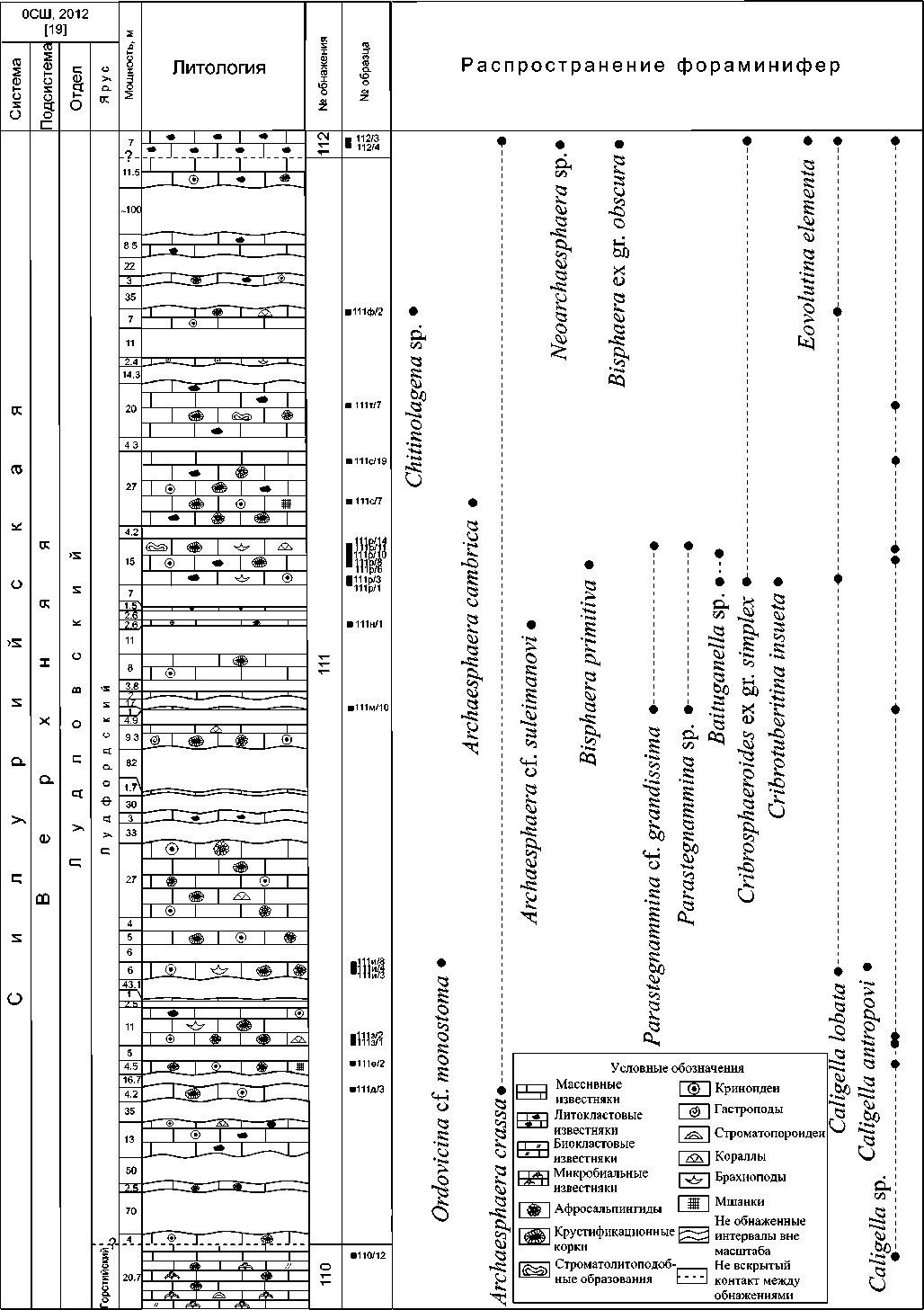

При микроскопическом изучении шлифов карбонатных пород из обн. 110,111 и 112 по р. Илыч было выявлено присутствие ранее не установленных здесь микроостатков примитивных фораминифер и единичных зеленых дазикладовых водорослей [13]. В настоящей работе приводятся результаты систематической диагностики установленных фораминифер. Они были встречены в рифовых брекчиях, биогермных и литобиокластовых известняках. Наиболее часто фора-миниферы присутствуют в матриксе обломочных разностей известняков. На данный момент не выявлено какой-либо закономерности в распределении остатков фораминифер по типам пород и по фациальному профилю. Однако следует отметить, что форами-ниферы рода Caligella (табл. фиг. 31, 32, 35), встреченные в известняках обн. 112, имеют меньшие размеры по сравнению с аналогичными представителями из рифовых известняков обн. 110 и 111. Скорее всего, это может быть связано с неблагоприятными условиями на склоне платформы. К настоящему времени нами выделено 11 родов и 12 видов (рис. 2). Ниже приводится их систематическое описание, составленное в соответствии со «Справочником по систематике мелких фораминифер палеозоя» [28] с некоторыми дополнениями из монографии А. А. Сабирова [27].

НАДОТРЯД ALLOGROMOIDA FURSENKO,1958 СЕМЕЙСТВО MAYLISORIIDA, E. BYKOVA, 1961

Род Chitinolagena E. Bykova, 1961

Табл., фиг. 1

Типовой вид — Chitinolagena gutta E. Bykova, 1961, ордовик, карадокский ярус, Северный Казахстан, Пристепняковский район [8].

Д и а г н о з. Раковина свободная, однокамерная, неправильной колбовидной и часто асимметричной формы с устьевым горлышком, превышающим иногда размер камеры; устье широкое. Стенка тёмная, почти чёрная, микритовая, разной толщины. Наблюдаются единичные небольшие выросты на внешней и внутренней стороне раковины.

С р а в н е н и е. Встреченная нами форма имеет сходство с типичным видом по форме раковины, но отличается составом стенки и большими размерами [8, с. 30]. Размеры встреченного экземпляра (мм): длина раковины до 1, ширина камеры 0.33, ширина горлышка 0.22, толщина стенки 0.016—0.04.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В настоящее время известен только типовой вид Chitinolagena gutta E. Bykova, 1961 из карадока Казахстана [8] и Chitinolagena sp. из верхнесилурийских отложений р. Илыч Северного Урала.

М а т е р и а л. 1 экземпляр продольного сечения, (обр. 111ф/2).

ОТРЯД ASTRORHIZIDA FURSENKO, 1958

СЕМЕЙСТВО PSAMMOSPHAERIDAE HAECKEL., 1894

Подсемейство Thurammininae Eimer et Fickert, 1899 Род Ordovicina Eisenack, 1937

Т и п о в о й в и д — Ordovicina oligostoma Eisenack, 1937, ордовик Эстонии [35].

Д и а г н о з. Раковина овоидной или угловато-овоидно-уплощенной формы с несколькими короткими выступами. Стенка раковины тонкая, со слабошероховатой агглютинированной поверхностью. Устье одно или несколько, широкие на концах выступов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ордовик и силур Урала, Эстонии, Швеции, Казахстана.

Ordovicina cf monostoma Eisenack, 1954

Табл., фиг. 2

О п и с а н и е. Раковина имеет бутылевидно-изо-гнутую форму с одним устьевым горлышком на конце и двумя вдавливаниями на боковых сторонах, которые делают раковину асимметричной. Горлышко фактически прямое, довольно длинное, равного диаметра на всём протяжении. Стенка тонкая, неравномерной толщины, почти чёрная, микритовая, известковая.

Размеры (в мм): длина раковины 1.22, ширина меняется от 0.33 у основания до 0.06 у горлышка и диаметр горлышка расширяется до 0.08. Толщина стенки 0.016—0.046.

С р а в н е н и е. Встреченный экземпляр наиболее близок по форме раковины к Ordovicina monostoma Eisenack, 1954, но отличается известковой стенкой и большими размерами. Ordovicina cf. monostoma Eisenack, 1954 обнаруживает сходство с видом O. la-genaformis E. Bykova, 1961 [8, табл. III, фиг. 8, 9, 14, табл. IV, фиг. 1, 2] по форме раковины, одному длинному горлышку, но последний таксон имеет более грубую внутреннюю полость с многочисленными лопастями и канальцами, вдающимися в толщу стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ордовик и силур Эстонии, Швеции, Северного Казахстана [28]. Верхний силур (лудлов) Северного Урала по р. Илыч.

М а т е р и а л. 1 экземпляр продольного сечения (обр. 111и/8).

Рис. 2. Распространение фораминифер в сводном разрезе лудловских отложений на р. Илыч

Fig. 2. Distribution of the foraminifera in the consolidated section of Ludlow deposits on the Ilych River

ÎÒÐßÄ PARATHURAMMINIDA MIKHALEVICH, 1980

СЕМЕЙСТВО ARCHAESPHAERIDAE ANTROPOV, 1970

Подсемейство Archaesphaerinae Antropov, 1970, emend. Sabirov, 1987

Ðîä Archaesphaera Suleimanov, 1945

Табл., фиг. 3—6

Типовой в и д — Archaesphaera minima Suleimanov, 1945 из турнейского яруса Башкирии [30].

Д и а г н о з. Раковина сферическая, с гладкой поверхностью изнутри и шероховатой снаружи, стенка однослойная, микрозернистая, скрыто-пористая, средней толщины; устья отсутствуют.

-

3 а м е ч а н и е. Критериями видового отличия у архесфер являются размер раковины и толщина стенки. С учетом этих признаков в нашем материале выделяются 3 вида: Archaesphaera cambrica Reitlinger, 1959 (табл., фиг. 3), A. crassa Lipina, 1950 (табл., фиг. 4, 5) и A. cf. suleimanovi Bogush et Juferev, 1962 (табл., фиг. 6). У первого, более тонкостенного экземпляра, диаметр раковины 0.2 мм, толщина стенки 0.012 мм, у другого, более толстостенного, диаметр раковины 0.19— 024 мм, толщина стенки 0.016—0.024 мм. Третий вид отличается от типичного большими размерами (диаметр раковины 0.37, толщина стенки 0.16 против 0.18—0.24 и 0.009—0.014 соответственно).

Р а с п р о с т р а н е н и е. По литературным данным известно 7 видов архесфер от кембрия до карбона. Род-космополит, найден в Западной и Восточной Европе, на Урале, в Донбассе, Средней Азии, Иране, Западной Сибири и Мексике [27]. Вид Archaesphaera cambrica описан Е. А. Рейтлингер [25] из кембрийских отложений Сибири, A. crassa — О. А. Липиной [10] из верхнедевонских отложений Сызрани и турнейских Средней Сибири, A. suleimanovi — из нижнего турне Каратау. Нами встречены в верхнесилурийских (луд-ловских) отложениях Северного Урала на р. Илыч.

М а т е р и а л. 4 экземпляра: 1-й — обр. 111с/7; 2-й и 3-й — обр. 111д/3,112/4; 4-й — обр. 111н/1.

Подсемейство Atjusellinae Zadorozhny, 1987

Ðîä Neoarchaesphaera A. Miklukho-Maclay, 1963 Подрод N. (Neoarchaesphaera )

A. Miklukho-Maclay, 1963

Табл., фиг. 7

Т и п о в о й в и д — Neoarchaesphaera byko-vae A. Mikhlukho-Maclay, 1963 (= Archaesphaera magna E. Bykova, 1955 (part.)), верхний девон, фаменский ярус, Приуралье, Колво-Вишерский край [14].

Д и а г н о з. Раковина свободной сферической формы, с многочисленными тонкими радиальными неполыми шипами на поверхности; стенка раковины однослойная, тёмная, микрогранулярная, скрытопористая; устья отсутствуют.

-

3 а м е ч а н и е. Встреченный нами единственный экземпляр неоархесферы имеет размеры (в мм): внешний диаметр раковины 0.38, внутренний — 0.3; толщина стенки 0.02, количество шипов около 30, длина шипов 0.02—0.04.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний эмс нижнего девона Горного Алтая, верхний девон Урала, Восточной и Западной Сибири, Средней Азии [27]. Нами встречен в верхнесилурийских (лудловских) отложениях Северного Урала на р. Илыч.

М а т е р и а л. 1 экземпляр (обр. 112/3).

СЕМЕЙСТВО BISPHAERIDAE SABIROV, 1987

Ðîä Bisphaera Birina, 1948

Т и п о в о й в и д — Bisphaera malevkensis Birina, 1948 из турнейского яруса Подмосковного бассейна [5].

Д и а г н о з. Раковина изменчивой формы: субшарообразной, овоидной, неправильной, угловатой, вытянутой, нередко с пережимами и выступами. Стенка тонкая, однослойная, микрогранулярная или зернистая, иногда с внутренним стекловато-лучистым слоем, скрытопористая.

-

3 а м е ч а н и е. В нашем материале встречены Bisphaera primitiva Sabirov, Gushchin, 2006 и B. ex gr. obscura (Reitlinger), 1954.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Широко распространённый род. Ордовик — нижний карбон Западной и Восточной Европы, Урала, Средней Азии, Ирана, Сибири, Китая, Мексики, США [27].

Bisphaera primitiva Sabirov,Gushchin, 2006

Табл., фиг. 8

О п и с а н и е. Раковина неправильной округлоугловатой формы с несколькими пережимами стенки, угловатыми выступами. Стенка однослойная, известковая, неравномерной толщины, шероховатая, рыхлая, зернистая.

Размеры (в мм): длина раковины 1.3, ширина 0.76, толщина стенки 0.028—0.04.

С р а в н е н и е. От типичной формы фактически не отличается [27, табл. X, фиг. 184, 186].

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний ордовик Срединного Тянь-Шаня [27]; верхний силур (лудлов) Северного Урала по р. Илыч.

М а т е р и а л. 1 экземпляр (обр. 111р/6).

Bisphaera ex gr . obscura (Reitlinger), 1954

Табл., фиг. 9

О п и с а н и е. Раковина угловато-эллипсоидальная, стенка средней толщины, микрогранулярная, шероховатая изнутри. Пережимы округлые, выражены незначительно.

Размеры (в мм): длина раковины 0. 41, ширина 0.24, толщина стенки 0.008.

С р а в н е н и е. От типичной формы отличается более тонкой стенкой [27, табл. IX, фиг. 170].

Р а с п р о с т р а н е н и е. Девон восточной части Русской платформы, нижнефаменский подъярус Зеравшанского хребта [27], верхний силур (лудлов) Северного Урала по р. Илыч.

М а т е р и а л. 1 экземпляр (обр. 112/3).

Ðîä Parastegnammina Pojarkov, 1969

Т и п о в о й в и д — Parastegnammina fustisaefor-mis Pojarkov, 1969 из фаменского яруса девона Тянь-Шаня [20].

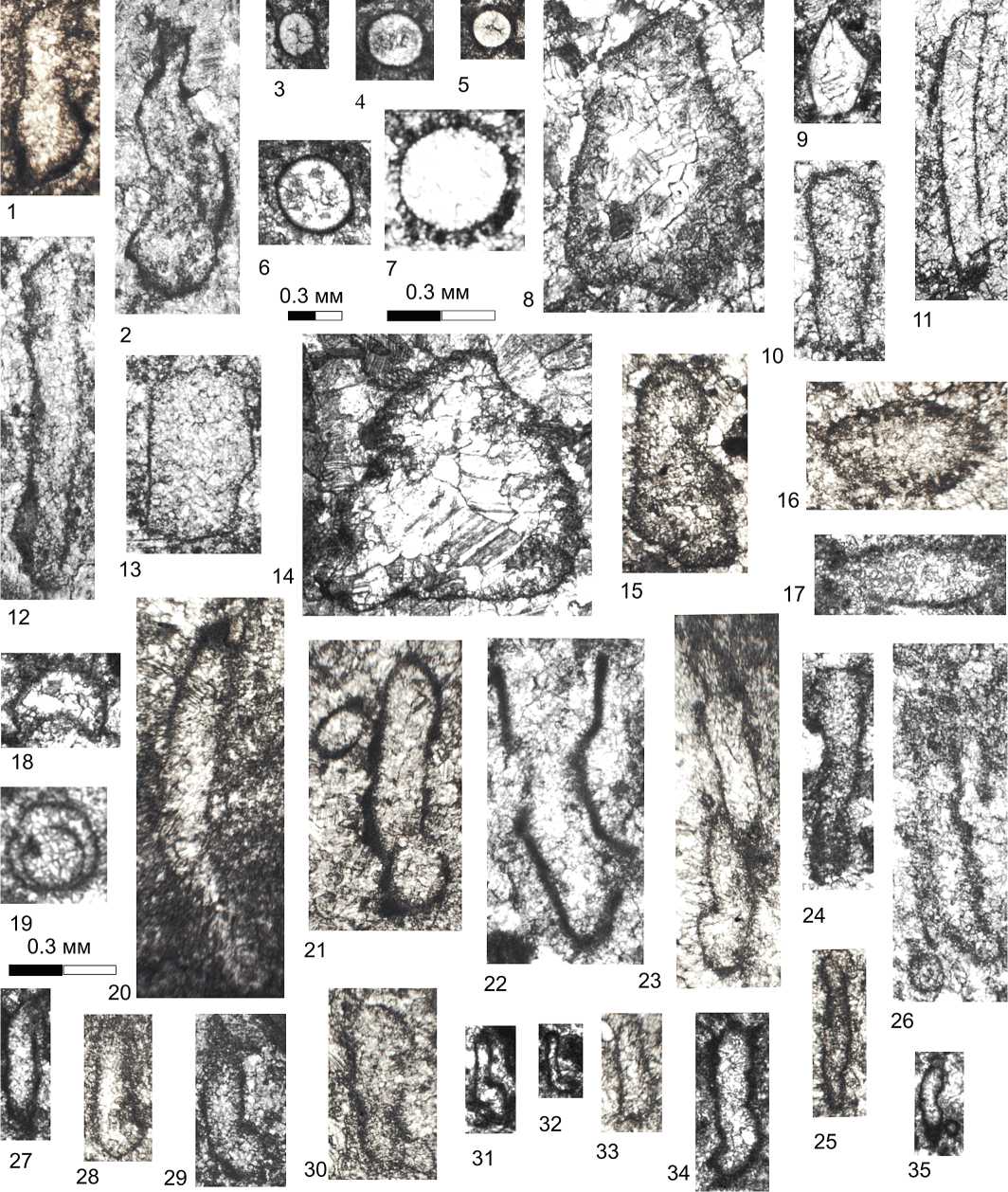

Фораминиферы лудлова верхнего силура. Все фигуры имеют одинаковое увеличение, кроме фиг. 7 и 19. Сечения продольные

Ôèã. 1. Chitinolagena sp., îáð. 111ô/2.

Ôèã. 2. Ordovicina cf. monostoma Eisenack, îáð. 111è/8.

Ôèã. 3. Archaesphaeracambrica Reitlinger, îáð. 111ñ/7.

Ôèã. 4, 5. Archaesphaera crassa Lipina. Ôèã. 4 — îáð. 111ä/3, ôèã. 5 — 112/4

Ôèã. 6. Archaesphaera cf. suleimanovi Bogush et Juferev, îáð. 111í/1

Ôèã. 7. Neoarchaesphaera sp., îáð. 112/3.

Ôèã. 8. Bisphaeraprimitiva Sabirov, Gushchin, îáð. 111ð/6.

Ôèã. 9. Bisphaera ex gr . obscura (Reitlinger), îáð. 112/3.

Ôèã. 10—12. Parastegnammina ñf. grandissima Pojarkov. Ôèã. 10, 11 — îáð. 111ì/10, ôèã. 12 — îáð. 111ð/14

Ôèã.13. Parastegnammina sp., îáð. 111ì/10

Ôèã. 14, 15. Baituganella sp. Ôèã. 14 — îáð. 111ð/1, ôèã. 15 — îáð. 111ð/10.

Ôèã. 16, 17. Cribrosphaeroides ex gr. s implex, (Reitlinger). Ôèã. 16 — îáð. 111ð/1, ôèã. 17 — îáð. 112/3á.

Ôèã. 18. Cribrotuberitina insueta (L. Petrova), îáð. 111ð/1.

Ôèã. 19. Eovolutina elementa Antropov, îáð. 112/3.

Ôèã. 20—22. Caligella lobata (T. Pronina). Ôèã. 20 — îáð. 111è/3, ôèã. 21 — 111ô/2à, ôèã. 22 — îáð. 111ð/3à.

Ôèã. 23. Caligella antropovi (Lipina), îáð. 111è/4

Ôèã. 24—35. Caligella sp. Ôèã. 24 — îáð. ÏÈË 110/12 á, ôèã. 25 — îáð. 111ð/11, ôèã. 26 — îáð. 111ñ/19, ôèã. 27 — îáð. 111ð/8, ôèã. 28 — îáð. 111ò/7, ôèã. 29 — îáð. 111ç/1ï, ôèã. 30 — îáð. 111ç/2 á, ôèã. 31—32, 35 — îáð. 112/3, ôèã. 33 — îáð. 111ð/11, ôèã. 34 — îáð. 111å/2á.

The Ludlow foraminifera. Figures have the same scales, except for fig. 7 and 19. Longitudinal sections

Fig. 1. Chitinolagena sp., sample 111f/2.

Fig. 2. Ordovicina cf. monostoma Eisenack, sample 111i/8.

Fig. 3. Archaesphaeracambrica Reitlinger, sample 111s/7.

Figs. 4, 5. Archaesphaera crassa Lipina. Fig. 4 — sample 111d/3, fig. 5 — sample 112/4

Fig. 6. Archaesphaera cf. suleimanovi Bogush et Juferev, sample 111n/1

Fig. 7. Neoarchaesphaera sp., sample 112/3.

Fig. 8. Bisphaeraprimitiva Sabirov, Gushchin, sample 111r/6.

Fig. 9. Bisphaera ex gr . obscura (Reitlinger), sample 112/3.

Fig. 10—12. Parastegnammina ñf. grandissima Pojarkov. Fig. 10, 11 — sample 111m/10, fig. 12 — sample 111r/14

Fig.13. Parastegnammina sp., sample 111m/10

Fig. 14, 15. Baituganella sp. Fig. 14 — sample 111r/1, fig. 15 — sample 111r/10.

Fig. 16, 17. Cribrosphaeroides ex gr. s implex, (Reitlinger). Fig. 16 — sample 111r/1, fig. 17 — sample 112/3b.

Fig. 18. Cribrotuberitina insueta (L. Petrova), sample 111r/1.

Fig. 19. Eovolutina elementa Antropov, sample 112/3.

Fig. 20—22. Caligella lobata (T. Pronina). Fig. 20 — sample 111i/3, fig. 21 — sample 111f/2à, fig. 22 — sample 111r/3à.

Fig. 23. Caligella antropovi (Lipina), sample 111i/4

Fig. 24—35. Caligella sp. Fig. 24 — sample PIL 110/12 b, fig. 25 — sample 111r/11, fig. 26 — sample 111s/19, fig. 27 — sample 111r/8, fig. 28 — sample 111t/7, fig. 29 — sample 111z/1p, fig. 30 — sample 111z/2 b, fig. 31—32, 35 — sample 112/3, fig. 33 — sample 111r/11, fig. 34 — sample 111e/2b.

Д и а г н о з. Раковина вытянутой, палочковидной, цилиндрической или близкой к прямоугольной формы, иногда с короткими перегородками или пережимами; стенка раковины однослойная, скрытопористая, тёмная, микрогранулярная или зернистая, с участками неравномерной толщины.

С р а в н е н и е. От остальных представителей семейства Bisphaeridae отличается удлинённой, палочковидной формой раковины.

-

3 а м е ч а н и е. В материале авторов встречено 5 экземпляров парастегнаммин. Три из них определены как Parastegnammina ef. grandissima Pojarkov, 1969 (табл., фиг. 10—12), две более широкие формы с псевдосептами — как Parastegnammina sp. (табл., фиг. 13, без описания).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Отложения верхнего силура Северного Урала и девона Тянь-Шаня, Украины, Припятского прогиба, Урала и Западной Сибири [27].

Parastegnammina cf. grandissima Pojarkov, 1969 Табл., фиг. 10—12

О п и с а н и е. Раковины однокамерные, цилиндрической формы, с плавно закруглёнными концами. Стенка известковая, тонкозернистая, неравной толщины.

Размеры (в мм): длина раковин от 0.8 до 1.5, ширина от 0.16 до 0.26 , толщина стенки 0.015—0.03.

C р а в н е н и е. От других видов отличается крупными размерами и плавно закруглёнными концами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Эйфельский, живетский и франский ярусы девонских отложений Тянь-Шаня [20] и верхний силур Северного Урала по р. Илыч.

М а т е р и а л. Три экземпляра (обр. 111м/10, обр. 111р/14).

СЕМЕЙСТВО RAUSERIDAE SABIROV, 1987 Род Baituganella Lipina, 1955

Табл., фиг. 14, 15

Т и п о в о й в и д — Baituganella chernyshinensis Lipina, 1955 из турнейского яруса Волго-Уральской области [11].

Д и а г н о з. Раковина крупная, неправильной округло-угловатой формы, подразделенной вздутиями и слабо выраженными перегородками на камероподобные участки. Устье отсутствует. Стенка раковины скрытопористая, темная, темно-серая, микрогранулярная или более крупнозернистая, иногда с включениями более грубых зерен.

С р а в н е н и е. От типичной формы отличается более выраженными угловато-округлыми вздутиями псевдокамер, структурой и толщиной стенки [11, табл. I, фиг. 9—10]. Размеры нашего экземпляра (в мм): длина раковин до 1.12, толщина стенки 0.016— 0.16. Стенка тёмная, скрытопористая, двухслойная. Первый слой (внешний) тонкий, микритовый, второй (внутренний), возможно, вторичного происхождения, с включениями более грубых зёрен.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Девон — нижний карбон, турнейский ярус; Восточно-Европейская платформа, Азия, Донбасс, Урал, Сибирь [27]. Нами встречен в верхнесилурийских (лудловских) отложениях Северного Урала на р. Илыч.

М а т е р и а л. Два экземпляра (обр. 111р, шл. 1,10).

СЕМЕЙСТВО СRIBROSPHAEROIDIDAE SABIROV, 1984

Подсемейство Cribrosphaeroidinae Sabirov, 2017

Род Cribrosphaeroides Reitlinger, 1954

Cribrosphaeroides ex gr. s implex (Reitlinger), 1954 Табл., фиг. 16, 17.

О п и с а н и е. Раковины однокамерные, овальной или сферической формы, иногда с небольшими вздутиями. Стенка микрогранулярная, пористая, различной толщины (преимущественно средней). Поры разного диаметра, по форме круглые или овальные. Ширина межпоровых промежутков равна диаметру пор. Устья отсутствуют.

Размер (в мм): длина раковин 0.6—0.9, высота 0.27—0.46, толщина стенки 0.012—0.06, диаметр пор 0.012—0.032.

С р а в н е н и е. От типичной формы отличается более широкими порами стенки и овальной формой раковины.

-

3 а м е ч а н и я. Форма и размеры раковин в шлифах варьируют в зависимости от сечения.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Известен в Евразии от силура до нижней части турнейского яруса включительно, но количественно преобладает в девоне [27]. Нами встречен в верхнесилурийских (лудловских) отложениях Северного Урала на р. Илыч.

М а те р и а л. Два экземпляра (обр. 111р/1, обр. 112/3б).

Подрод Cribrotuberitina Sabirov, 2014

Cribrotuberitina insueta (L. Petrova), 1981

Табл., фиг. 18

О п и с а н и е. Раковины однокамерные, прикрепленные, овоидной формы, с незначительными изгибами стенки и вздутиями на поверхности раковины, с диском прикрепления, имеющим вид дуги. Стенка известковая, темная, микрозернистая, грубопористая. Диск прикрепления непористый и тоньше стенки в остальной части раковины. Высота раковины 0.22 мм, ширина — 0.4 мм, толщина стенки и диска 0.016— 0.024 мм, диаметр пор 0.018 мм.

С р а в н е н и е. От типичной формы фактически не отличается [16, стр. 95—96, табл. X, фиг. 8, 14—17].

-

3 а м е ч а н и я. От всех туберитинид Cribrotuberitina отличается неправильной, несимметричной формой раковины и прикрепительного диска, большими размерами, грубопористой стенкой [26].

Р а с п р о с т р а н е н и е. Распространен в нижнем девоне (эйфельский ярус) Северного Урала и верхнем девоне (фаменский ярус) Центрального Таджикистана [27]. Нами встречен в верхнесилурийских (лудловских) отложениях Северного Урала на р. Илыч.

М а т е р и а л. Один экземпляр (обр. 111р/1).

INCERTAE SEDIS

Род Eovolutina Antropov, 1950

Eovolutina elementa Antropov, 1950

Табл., фиг. 19

О п и с а н и е. Раковина небольших размеров, сферическая, состоящая из двух камер, вложенных друг в друга. Внутренняя камера располагается не по центру, а смещена к одной наружной стороне, соприкасаясь с ней в области устья(?). Стенка однослойная, тонкозернистая, известковая, гладкая с наружной поверхности.

Размеры (в мм): диаметр внешней камеры 0.17, внутренней — 0.13, толщина стенок 0.008—0.016.

С р а в н е н и е. От близкой E. magna Pojarkov, 1969 отличается более мелкими размерами (0.17 против 0.27). От E. tuimasensis Lipina, 1955 — гладкой внешней стенкой.

-

3 а м е ч а н и е. О наличии или отсутствии устья у E. elementa мнения расходятся.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Редкая форма. Известна из лудловско-нижнекаменноугольных отложений Восточно-Европейской платформы, Урала, Кавказа, Средней Азии, Китая, США [28]. В нашем материале — в верхнем силуре (лудлов) Северного Урала по р. Илыч.

М а т е р и а л. 1 экземпляр (обр. 112/3).

ÎÒÐßÄ EARLANDIIDAE CUMMINGS, 1955

СЕМЕЙСТВО СALIGELLIDAE REITLINGER, 1959

Ðîä Ñaligella Antropov, 1950

Т и п о в о й в и д — Caligella borovkensis Antropov, 1950 из фаменского яруса верхнего девона ВолгоУральской области [4].

Д и а г н о з. Раковина состоит из округлой или угловато-округлой начальной камеры и второй, неправильной, трубчатой, подразделенной переломами или пережимами стенки раковины или псевдосептами на нерегулярные псевдокамеры. Устье простое на конце трубки.

-

3 а м е ч а н и е. В нашем материале встречено 17 экземпляров. Четыре из них определены как Caligella lobata (T. Pronina), 1980 (табл., фиг. 20—22), один — как Caligella antropovi (Lipina), 1955 (табл., фиг.23) и 13 — как Caligella sp. (табл., фиг. 24—35).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Девон — нижний карбон; Западная и Восточная Европа, Урал, Средняя Азия, Казахстан, Сибирь, Северная Америка [27].

Caligella lobata (T. Pronina), 1980

Табл., фиг. 20—22

О п и с а н и е. Раковина крупная, трубчатая, неправильных очертаний, вытянута в виде неправильно изогнутой трубки, со слабовыраженными вздутиями стенки, несколько расширяющаяся к устью. Стенка микритовая, темная, непостоянной толщины. Устье открытое на конце трубчатой камеры.

Размеры (в мм): длина раковины от 0.56 до 1.3, ширина 0.088—0.46, толщина стенки 0.016—0.056.

С р а в н е н и е. От типичной формы фактически не отличается.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Лудловский ярус, банковский горизонт, восточный склон Среднего Урала, Нижнетуринский район, р. Ис, Ивановский карьер, прииск Благонадежный [15]. В нашем материале — верхний силур (лудлов) Северного Урала по р. Илыч.

М а т е р и а л. 4 экземпляра (обр. 111и/3,111ф/2а, обр. 111р/3а, 112/3б).

Caligella antropovi (Lipina), 1955

Табл., фиг. 23

О п и с а н и е. Раковина трубчатая, неправильных очертаний, в различной степени неправильно изогнутая, с узловатыми перегибами, пережимами и вздутиями стенки. Начальная камера нечетко обособленная. Стенка микритовая, темная.

Размеры (в мм): длина раковины 1.6, ширина 0.19—0.22, толщина стенки 0.012—0.016.

С р а в н е н и е. От типичной формы отличается более длинной раковиной (1.6 против 0.8), от Caligella lobata (T. Pronina), 1980 — наличием пережимов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Фаменский ярус и нижнее турне восточных районов Русской платформы, западного склона Урала и Центрального Каратау [20]. В нашем материале — верхний силур (лудлов) Северного Урала по р. Илыч.

М а т е р и а л. 1 экземпляр (обр. 111и/4).

Caligella sp.

Табл., фиг. 24—35

О п и с а н и е. Раковина трубчатая, неправильных очертаний, в некоторых экземплярах в различной степени неправильно изогнутая, с перегибами, пережимами и вздутиями стенки. Иногда наблюдается начальная камера, нечетко обособленная. Стенка микритовая, темная.

Размеры (в мм): длина раковины 0.26—1.2, ширина 0.08—0.27, толщина стенки 0.008—0.032.

С р а в н е н и е. Данные формы трудно отнести к тому или иному виду калигелл. В некоторых из них видовые признаки, возможно, затушеваны вторичными процессами (табл., фиг. 24—27). В других раковины с коленчатым изгибом трубчатой части (табл., фиг. 28—32) по форме напоминают Caligella spinosa (Lipina), 1955 и Caligella paraspinosa (Bogush et Juferev), 1962, но отличаются размерами, наличием перегородок либо отсутствием начальной мешковидной камеры и ши-пиков на поверхности. Трубчатая раковина без пережимов и перегородок, слабо расширяющаяся к концу (табл., фиг. 33), сходна с Caligella primitiva Petrova, 1981 , но имеет чуть более толстые стенки (0.016 против 0.008—0.013). Форма (табл., фиг. 34) имеет сходство с Caligella gracilis breviseptata Pojarkov, 1969, но с более толстыми стенками (0.024—0.032 против 0.012— 0.018). Форма (табл., фиг. 35) имеет сходство с Caligella gracilis gracilis Reitlinger, 1954, но отличается от нее меньшим количеством перегородок (септ).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Девон и нижний карбон Европы, Урала, Средней Азии, Казахстана, Сибири, Северной Америки [27]. В нашем материале — верхний силур (лудлов) Северного Урала по р. Илыч.

М а т е р и а л. 13 экземпляров (обр. ПИЛ 110/12 б, обр. 111р/11, обр. 111т/7, обр. 111с/19, обр. 111р/8, обр. 111з/1п, обр. 111е/2б, обр. 111з/2, обр. 112/3).

Заключение

Таким образом, при микроскопическом изучении карбонатных пород верхнесилурийской толщи на р.Илычвпервыеустановленыфораминиферы,средико-торых выявлен следующий комплекс: род Chitinolagena E. Bykova; род Ordovicina Eisenack, представленный видом Ordovicina cf. monostoma Eisenack; род Archaesphaera Suleimanov, представленный видами Archaesphaera cam- 35

brica Reitlinger, A. crassa Lipina, A. cf. suleimanovi Bogush et Juferev; род Neoarchaesphaera A. Miklukho-Maclay, подрод N. (Neoarchaesphaera ) A. Miklukho-Maclay; род Bisphaera Birina, представленный видами Bisphaera primitiva Sabirov, Gushchin и Bisphaera ex gr . obscura (Reitlinger); род Parastegnammina Pojarkov, представленный видом Parastegnammina cf. grandissima Pojarkov; род Baituganella Lipina; род Cribrosphaeroides Reitlinger, представленный видом Cribrosphaeroides ex gr. s implex (Reitlinger); подрод Cribrotuberitina Sabirov, представленный видом Cribrotuberitina insueta (L. Petrova); род Eovolutina Antropov, представленный видом Eovolutina elementa Antropov; род Caligella Antropov, представленный видами Caligella lobata (T. Pronina) и Caligella antrop-ovi (Lipina).

Наиболее распространены фораминиферы рода Caligella , которые представлены 18 экземплярами. Далее идут Parastegnammina — 5 экземпляров, Archaes-phaera — 4 экземпляра. По 2 экземпляра было встречено Baituganella , Cribrosphaeroides , Bisphaera . Остальные роды характеризуются единичными формами.

Такие фораминиферы, как Bisphaera primitive и Bisphaera ex gr . obscura , Parastegnammina cf. grandissima , Baituganella sp. , Cribrotuberitina insueta впервые встречены в силурийских отложениях. Роды Chitinolagena и Ordovicina впервые были встречены в силурийских отложениях Урала. Следовательно, результаты данного исследования расширяют как географический диапазон распространения некоторых фораминифер, так и стратиграфический. Небольшое содержание, низкое разнообразие, широкий стратиграфический интервал установленных фораминифер в настоящее время не дает какого-либо стратиграфического и фациального значения. Возможно, последующее изучение лудлов-ских отложений на р. Илыч даст больше информации о них.

Авторы благодарят А. И. Антошкину и рецензентов за конструктивные замечания, ценные советы и рекомендации, которые способствовали улучшению статьи.

Работа проводилась в рамках Госпрограммы № АААА-А17-117121270034-3, темы № 0393-2016-0023 государственного задания ИГГ УрО РАН и при частичной финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 18-5-5-31, проект № 18-5-5-11.

Список литературы Первая находка фораминифер в лудловской карбонатной толще на р. Илыч (Северный Урал)

- Антошкина А. И. Рифообразование в палеозое (север Урала и сопредельные области). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 304 с.

- Антошкина А. И., Безносова Т. М. Стратиграфическая приуроченность органогенных построек верхнего силура севера Урала//Стратиграфия палеозоя северо-востока европейской части СССР. Сыктывкар, 1981. С. 3-15. (Тр. Ин-та геол. Коми филиала АН СССР; Вып. 37).

- Антошкина А. И., Афанасьев А. К., Безносова Т. М. Новая стратиграфическая схема верхнего ордовика и силура севера Урала (елецкая зона). Сыктывкар, 1989. 16 с. (Науч. докл. Коми НЦ УрО АН СССР, Вып. 206).

- Антропов И. А. Новые виды фораминифер верхнего девона некоторых районов Русской платформы//Изв. Казан. ФАН СССР. Сер. геол. 1950. № 1. С. 21-32.

- Бирина Л. М. Новые виды известковых водорослей и фораминифер пограничных отложений девона и карбона//Советская геология. 1948. № 28. С. 154-159.