Первая находка фрагментов орнаментированных костей верхнепалеолитического возраста из Каповой пещеры

Автор: Житенев Владислав Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Возобновление археологических работ в Каповой пещере принесло открытие новых участков распространения верхнепалеолитических культурных слоев. В одном из таких пунктов - у Западной ниши Купольного зала - выявлено восемь горизонтов посещения человеком (исследования на этом участке еще не закончены). Одним из наиболее насыщенных культурными остатками оказался пятый горизонт. Из находок, связанных с символической деятельностью человека, помимо охры и украшений из ископаемых поволжских раковин, впервые в истории изучения памятника были обнаружены два фрагмента орнаментированных костей. На первом фрагменте (локтевой кости сурка с дистальным концом) орнамент состоит из 4 косых крестиков, отделенных друг от друга вертикальными нарезками разделителями, которые, в свою очередь, располагаются не регулярно. На втором фрагменте (неопределимой кости конечности) орнамент состоит из одного целого ромбовидного знака и фрагментов двух аналогичных изображений. До сих пор орнаментированных предметов в культурных слоях Каповой пещеры не находили. Единственным, но дискуссионным примером подобия орнамента может служить ряд насечек на бортике днища чашечки из обожженной глины, обнаруженной в культурном слое зала Знаков. Орнаментальные мотивы на предметах из культурных слоев не имеют аналогий ни в настенных изображениях Каповой пещеры, ни в коллекциях памятников верхнего палеолита Урала.

Южный урал, капова пещера, верхний палеолит, орнамент

Короткий адрес: https://sciup.org/147219148

IDR: 147219148 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Первая находка фрагментов орнаментированных костей верхнепалеолитического возраста из Каповой пещеры

Капова пещера находится на р. Белая, на западном склоне Южного Урала, и представляет собой систему залов, галерей и коридоров, расположенных на трех гипсометрических этажах, нижний из которых занят подземной рекой.

В 1959 г. А. В. Рюмин выявил в Каповой пещере настенные изображения палеолитического возраста. Первые археологические исследования (1960 по 1978 г.) на памятнике возглавлял О. Н. Бадер [1965]. В 1982–1991 гг. комплексное изучение пещеры проводилось под руководством В. Е. Щелинского [1996]. Одним из важнейших результатов работ стало открытие на среднем этаже в зале Знаков палеолитического культурного слоя.

По древесному углю была получена серия дат от 13 930 ± 300 л. н. (ГИН–4853) до 16 010 ± 100 л. н. (KN–5023) [Ščelinsky, Širokov, 1999. S. 73].

В 2004–2005 гг. в зале Рисунков работала Южно-Уральская археологическая экспедиция Московского государственного университета под руководством Т. И. Щербаковой [Щербакова, Щелинский, 2005]. Периодически археологические работы в Каповой пещере осуществляет также экспедиция Института истории, языка и литературы Уральского научного центра РАН под руководством В. Г. Котова [2011]. С 2008 г. ежегодные археологические исследования в Каповой пещере (залы Купольный, Хаоса и Рисунков)

∗ Исследование проведено при поддержке РФФИ (проект № 13-06-00277).

Житенев В. С. Первая находка фрагментов орнаментированных костей верхнепалеолитического возраста из Каповой пещеры // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 7: Археология и этнография. С. 45–51.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 7: Археология и этнография

проводит Южно-Уральская археологическая экспедиция МГУ под руководством автора.

Актуальность и новизна исследований заключаются в продолжении изучения культурных остатков в Каповой пещере и общем мониторинге состояния археологических комплексов пещеры. Основные задачи экспедиционных работ – установление границ распространения культурных слоев позднеплейстоценового и голоценового времени в разных залах пещеры, выявление их взаимосвязи, а также исследование и мониторинг состояния настенных изображений, основанные на корреляции археологических и естественно-научных данных.

В Купольном зале выявлено несколько пунктов распространения культурных слоев как позднеплейстоценового, так и голоценового времени [Житенев, 2012]. В Западной нише зала в позднеплейстоценовых отложениях зафиксировано восемь горизонтов посещений с культурными остатками эпохи верхнего палеолита, демонстрирующими неоднократность посещения участка зала с настенными изображениями и свидетельства периодического подновления рисунков. Одним из наиболее насыщенных культурными остатками является пятый горизонт

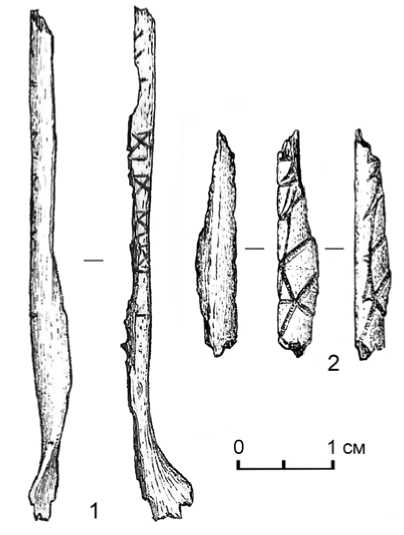

Верхнепалеолитические орнаментированные фрагменты костей сурка из Купольного зала Каповой пещеры: 1 – фрагмент локтевой кости сурка с орнаментом из 4 косых крестиков, отделенных друг от друга вертикальными нарезками-разделителями; 2 – фрагмент кости сурка с орнаментом из ромбовидных знаков (рисунок А. Дементьевой)

посещения в шурфе № 1 Купольного зала. Он фиксируется на глубине 0,74–0,81 м и представляет собой углисто-охристый слой со значительным количеством мелких древесных углей, крупинок и обломков охры, фрагментов костей, иных находок, связанных с деятельностью человека верхнепалеолитической эпохи. Зафиксировано два золистых пятна. Найдено большое количество фрагментов преднамеренно сколотых кальцитовых натеков и известняка. Обнаружен осколок с ретушью из зауральской яшмы. Изделия из аналогичного материала были открыты в зале Знаков экспедицией В. Е. Щелинского [Ščelinsky, Širokov, 1999. S. 76–79].

Среди находок из этого горизонта посещения выделяются обломок ископаемой раковины моллюска (с фрагментом отверстия) и целая необработанная раковина Theodoxus cf. astrachanicus Stew (?). Такая же целая раковина с отверстием обнаружена в культурном слое с каменной вымосткой (верхнепалеолитический слой № 2). Аналогичные находки сделаны в культурном слое зала Знаков, расположенном в схожих стратиграфических условиях [Ibid. S. 81].

Палеозоологические материалы представлены в основном фрагментами, в том числе кальцинированными, костей зайца и сурка, что находит прямые аналогии в остеологической коллекции из зала Знаков [Кузьмина, Абрамсон, 1997]. По всей видимости, на исследуемом участке распространения культурных остатков происходили короткие приемы пищи, своеобразные «перекусы». Использование мяса грызунов (и сурков в их числе) зафиксировано на многих памятниках верхнего палеолита (см., например: [Гвоздо-вер, 2001. С. 337; Кузьмина, 2000. С. 151; Леонова и др., 2006. С. 227–239]). Большое значение фактов пищевого использования сурков в Каповой пещере, наряду с малако-логическими материалами, связано с возможностью косвенного определения сезона посещения пещеры людьми верхнего палеолита – по всей видимости, в теплое время года (летне-осенние месяцы).

Яркими находками из пятого горизонта стали два фрагмента кости с орнаментом 1 (см. рис.). Терминологическая и методическая база описания и анализа орнамента построена на результатах работ М. Д. Гвоздовер [1985].

Первый фрагмент – часть локтевой кости сурка 2. Длина – 531 мм. Сохранность достаточно хрупкой кости удовлетворительная. Орнамент состоит из 4 косых крестиков, отделенных друг от друга вертикальными нарезками-разделителями, которые, в свою очередь, располагаются не регулярно. В 14 мм от кромки дистального конца кости расположена вертикальная нарезка-разделитель. Поле (2 мм), на котором можно было бы нанести крестик, до следующей вертикальной нарезки оставлено пустым. После второй вертикальной нарезки-разделителя вырезан крестик, отделенный тонкой неглубокой вертикальной нарезкой-ограничителем. В 1 мм от нее расположена следующая слегка наклонная (субвертикальная) нарезка-ограничитель, за которой размещен второй крестик, также ограниченный с другой стороны вертикальной нарезкой. В 2 мм от нее вырезан третий крестик, без нарезки-разделителя с одной стороны. Однако с другой стороны вплотную к нему вертикальная нарезка-ограничитель нанесена. В 1 мм от последней представлена следующая нарезка-разделитель, расположенная не вплотную к четвертому крестику, в свою очередь, с другой стороны отделенному следующей вертикальной нарезкой-ограничителем. После нее поле для расположения орнамента не имеет никаких следов обработки и остается пустым. К сожалению, через 3 мм поверхность кости становится ещё более фрагментированной и сужается на треть. И лишь через 7 мм наблюдаются 3 коротких следа от нарезок, которые уже достаточно сложно интерпретировать в связи с утратой орнаментированной поверхности поля предмета. Единственное, о чем можно говорить, это об изменении горизонта поля расположения орнамента и его смещения вниз на половину высоты фиксируемых орнаментальных элементов по телу кости.

Иных следов обработки кости на имеющемся фрагменте нет. Признаков окрашенности красочным пигментом не наблюдается.

Вторая находка представляет собой фрагмент кости конечности без эпифизов, принадлежащей, судя по размерному классу, также сурку. Длина фрагмента – 250 мм, ширина сохранившейся поверхности орна- ментального поля – 46 мм. Сохранность достаточно хрупкой кости удовлетворительная. Орнамент состоит из одного целого ромбовидного знака и фрагментов двух аналогичных изображений. В центре поля расположен ромбовидный знак длиной 67, шириной 34 мм. Это изображение выполнено в несколько этапов. Предварительно поверхность будущего орнаментального поля была слегка уплощена. На следующем этапе прорезали линии основного контура ромба, что хорошо видно по оставшимся глубоким следам (нарезкам) на гребне кости. После этого намеченный контур был доработан значительно более плавными движениями инструмента. Слева и справа от сохранившегося знака просматриваются отдельные части аналогичных изображений. Хорошо видно, что продолжение одной из нарезок – грани сохранившегося ромба, одновременно служит и гранью следующего знака. Благодаря такому приему визуально складывается впечатление наличия линии из соединенных ромбов. Признаков окрашенности красочным пигментом не наблюдается.

До сих пор орнаментированных предметов в культурных слоях Каповой пещеры не находили. Единственным, но дискуссионным 3 примером подобия орнамента может служить ряд насечек на бортике днища жировой лампы (чашечки) из обожженной глины, обнаруженной в культурном слое зала Знаков; кроме того, похожие знаки фиксируются на чашечке из серпентинита, обнаруженной, к сожалению, вне археологического контекста [Ščelinsky, Širokov, 1999. S. 82–83]. Несмотря на плохую сохранность нижней части чашечки из обожженной глины, с моей точки зрения, можно говорить о наличии на ней нерегулярного орнамента из черточек и единичных крестиков, что находит определенные параллели с описанным первым орнаментом на кости.

Орнаментальные мотивы на костях сурка из культурного слоя не имеют прямых аналогий в известных настенных изображениях Каповой пещеры. На памятниках верхнего палеолита Южного Урала они также отсутствуют. В регионе фактически до сих пор не были известны орнаментированные предметы этого времени. Орнаментированные из- делия из коллекций верхнепалеолитических памятников остальной территории Урала также редки [Абрамова, 1962. C. 63; Деревянко и др., 2003. C. 58; Павлов, 2008. C. 36, 38; Сериков, 2007. C. 63]. На сопредельных территориях (Поволжье, Западная Сибирь), где памятников верхнего палеолита известно относительно немного, орнаментированные изделия также встречаются нечасто [Гольмстен, 1928. C. 130; Зенин, 2002; Петрин, 1986].

С учетом новых материалов орнаменты Уральского региона можно отнести к числу геометрических, прямолинейных. Основными элементами орнаментов являются черточка, косой крест и угол. Четырехугольники и треугольники как геометрические фигуры (в том числе косая и прямая клетка, клиновидная насечка) встречаются редко; криволинейные мотивы пока не известны.

Следует признать, что в коллекциях немногочисленных памятников верхнего палеолита Урала с обработанной костью орнаментированные предметы встречаются крайне редко, при этом они фиксируются гораздо реже, чем украшения.

Открытие новых образцов орнаментированной кости в Каповой пещере хотя и не позволяет в силу малочисленности и ограниченности материала проводить каких-либо глубоких аналогий, тем не менее, является значимой вехой в накоплении материала по декоративно-прикладному искусству верхнего палеолита Урала и сопредельных регионов.

Таким образом, находки фрагментов орнаментированных костей – не менее важные элементы проявления духовной жизни древнего населения Южного Урала, чем изображения на стенах Каповой пещеры.

Список литературы Первая находка фрагментов орнаментированных костей верхнепалеолитического возраста из Каповой пещеры

- Абрамова З. А. Палеолитическое искусство на территории СССР. Свод археологических источников. 1962. Вып. А 4-3. 148 с.

- Бадер О. Н. Каповая пещера. М.: Наука, 1965. 48 с.

- Гвоздовер М. Д. Орнамент на поделках костенковской культуры // СА. 1985. № 1. С. 9-22.

- Гвоздовер М. Д. Зооархеология верхнепалеолитической стоянки Авдеево (предварительные результаты) // Мамонт и его окружение: 200 лет изучения. М.: ГЕОС, 2001. С. 335-345.

- Гольмстен В. В. Археологические памятники Самарской губернии // Труды секции археологии РАНИОН. М., 1928. Т. 4. С. 129-137.

- Деревянко А. П., Молодин В. И., Зенин В. Н., Лещинский С. В., Мащенко Е. Н. Позднепалеолитическое местонахождение Шестаково. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. 168 с.

- Житенев В. С. Новые исследования свидетельств художественной деятельности в Каповой пещере // КСИА. М.: Языки славянской культуры, 2012. Вып. 227. С. 304-313.

- Зенин В. Н. Основные этапы освоения Западно-Сибирской равнины палеолитическим человеком // Археология, этнография и антропология Евразии. 2002. № 4. С. 22-44.

- Котов В. Г. Пещера Шульган-Таш (Каповая) как историко-культурный феномен // Вестник Восточной экономико-юридической гуманитарной академии. 2011. № 4. С. 87-95.

- Кузьмина И. Е., Абрамсон Н. И. Остатки млекопитающих в Каповой пещере на Южном Урале // Пещерный палеолит Урала. Материалы междунар. конф. Уфа: Принт, 1997. С. 124-127.

- Кузьмина С. А. Фаунистические данные по позднепалеолитической стоянке Смеловская II на Южном Урале // Плейстоценовые и голоценовые фауны Урала. Челябинск: Рифей, 2000. С. 137-153.

- Леонова Н. Б., Несмеянов С. А., Виноградова Е. А., Воейкова О. А., Гвоздовер М. Д., Миньков Е. В., Спиридонова Е. А., Сычева С. А. Палеоэкология равнинного палеолита (на примере комплекса верхнепалеолитических стоянок Каменная Балка в Северном Приазовье). М.: Научный мир, 2006. 360 с.

- Павлов П. Ю. Палеолит северо-востока Европы: новые данные // Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. № 1 (33). С. 33-45.

- Петрин В. Т. Палеолитические памятники Западносибирской равнины. Новосибирск: Наука, 1986. 143 с.

- Сериков Ю. Б. Гаринская палеолитическая стоянка и некоторые проблемы уральского палеолитоведения: Моногр. Нижний Тагил, 2007. 138 с.

- Щелинский В. Е. Некоторые итоги и задачи исследований пещеры Шульган-Таш (Каповой). Уфа: Изд-во ИИЯЛ УНЦ РАН, 1996. 30 с.

- Щербакова Т. И., Щелинский В. Е. Возобновление работ в пещере Шульган-Таш (Каповой) // Археологические открытия 2004 г. М.: Наука, 2005. С. 382-384.

- Ščelinsky V. E., Širokov V. N. Höhlenmalerei im Ural: Kapova und Ignatievka. Die altsteinzeitlichen Bilderhöhler im südlichen Ural. Sigmaringen: Thorbecke Verlag, 1999. 172 S.