Первая находка канадской речной выдры в плейстоцене Сибири

Автор: Оводов Н.Д., Клементьев А.М., Мартынович Н.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В 2011 г. под г. Красноярском в долине р. Базаиха спелеологами была открыта новая пещера Белый Город, названная по цвету включающего карстовую полость скального массива. Первый осмотр неприметной снаружи полости принес несколько десятков крупных костей плейстоценовой сохранности и артефакт - бронзовый кинжал тагарской эпохи. Были определены характерные для Сибири виды плейстоценовых млекопитающих: шерстистый носорог, бизон, пещерные лев и гиена, медведи, волки, росомаха. Сам пещерный тафоценоз представляется уникальным: достаточно обычные в долине Енисея, по берегам Красноярского водохранилища виды в карстовых полостях под г. Красноярском встречаются редко. В научной литературе известна ныне утраченная пещера, найденная в 1893 г. П.С. Проскуряковым на Торгашинском хребте у г. Красноярска, с костями пещерной гиены, носорога, мамонта и копытных. Однако поистине палеонтологическим и зоогеографическим открытием оказалась находка в пещере Белый Город канадской речной выдры (Lontra canadensis), представленной костями от не менее четырех особей, погибших естественной смертью. Видовое определение по фотографии бакулюма сделал Г. Ф. Барышников. Половая косточка (бакулюм) канадской речной выдры заметно отличается от таковой речной выдры (Lutra lutra) не только формой, но и более крупными размерами. Происхождение канадской выдры связывают с Юго-Восточной Азией. Таким образом, было получено еще одно наглядное свидетельство палеомиграции наземных позвоночных через Берингийский перешеек, которая, вероятно, произошла в плиоцен-раннеплейстоценовое время. В статье приведены морфометрические данные остеологической коллекции по канадской речной выдре из пещеры Белый Город.

Берингия, средняя сибирь, пещера, выдры, плейстоцен

Короткий адрес: https://sciup.org/14522196

IDR: 14522196 | УДК: 569.742.4

Текст научной статьи Первая находка канадской речной выдры в плейстоцене Сибири

Берингия – особое понятие в плане палеогеографии, в историческом контексте включала сухопутный Берингийский перешеек, неоднократно соединявший Евразию и Северную Америку в единый суперконтинент. По некоторым данным ширина Берингийского пролива в настоящее время составляет ок. 80 км при глубине 30–35 м. В отдельные периоды плиоцен–плейстоцена пролив благодаря регрессии океана и тектонике превращался в сухопутный перешеек, соединяющий северо-восточную оконечность Сибири и Аляску (см., напр.: [Хопкинс, 1976]). Это обстоятельство позволяло в условиях сходного климата совершать миграции представителям фауны и флоры в обоих направлениях. Существует мнение, что и человеческие племена в те отдаленные времена могли совершать подобные перемещения, хотя, по мнению Ю.А. Мочанова [1976, с. 551], «берингийские миграции человека… пока еще очень слабо документированы археологическими памятниками как в Америке, так и в Азии».

Развернутую картину заметного фаунистического и флористического сходства участков материков по обе стороны пролива не только в современности, но и в более древние времена дал орнитолог, в прошлом многолетний директор Красноярского краеведческого музея А.Я. Тугаринов. Он предположил, что к началу квартера на территории Бе-рингиады, или Берингии, сложился комплекс форм в виде остатков автохтонной, более древней фауны, а также вселенцев из южных степных участков Азии. Он также предположил, что эта территория в четвертичную эпоху не испытала воздействия мощного оледенения, что дало возможность как для фаунистического обмена, так и для развития специфической арктической фауны [Тугаринов, 1934]. Позднее наши исследователи и американские специалисты обогатили представления Тугаринова новыми фактами, примерами реальных материковых контактов Азии с Америкой [Шер, 1976; Хопкинс, 1976; Воронцов, Ляпунова, 2005].

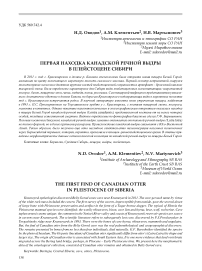

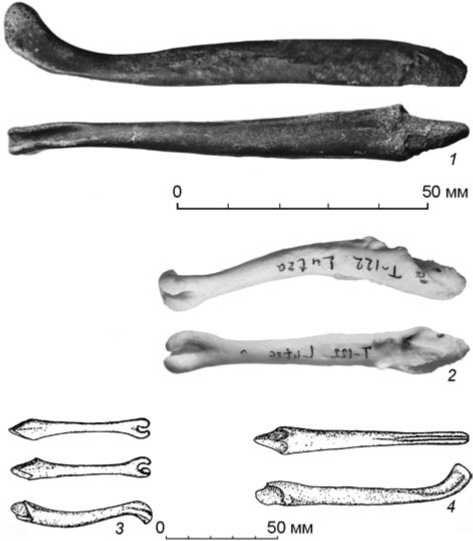

Сенсационной палеофаунистической находкой для Северной Азии оказалась находка костных остатков канадской выдры в пещере Белый Город близ г. Красноярска. Принадлежность костей именно к этому виду определил по фотографии бакулюма ( os penis ) Г.Ф. Барышников (ЗИН РАН). Длина косточки из пещеры (90,5 мм) значительно превышает таковую у рецентной сибирской выдры (60 мм), – это один из признаков родового различия видов.

Бакулюм канадской выдры впервые был подробно описан Фрилеем, который для выборки мичиганских взрослых выдр указывает средний размер кости 94,92 мм при отклонениях от 106,4 до 87,7 мм [Friley, 1949]. В настоящее время строение половых косточек мустелид достаточно хорошо изучено, их аллометрический анализ используется для филогенетических построений [Baryshnikov, Bininda-Emonds, Abramov, 2003]. На рисунке приведены фотографии бакулюма рецентной речной выдры (2) и находки из пещеры Белый город (1), а также приведена (с изменениями) иллюстрация с рисунками половых косточек Lutra lutra (3) и Lontra canadensis (4) из монографии Ван Зиля де Джонга, который, опираясь на особенности строения черепа и скелета, поддерживал разделение Lutra и Lontra на родовом уровне [Zyll de Jong, 1972].

Пещера Белый Город была открыта красноярскими спелеологами в 2011 г. Она находится 16 км юго-восточнее пос. Верхняя Базаиха Березовского р-на Красноярского края. Полость располагается в таежной обстановке на крутом склоне массива светлого известняка (отсюда название) правого борта долины руч. Свищев, примерно в 300 м от его впадения в р. Базаиха. Пещера горизонтальная, имеет два малоприметных узких входа и три грота, связанных тесными проходами . Протяженность открытых к настоящему времени ходов около 160 м [Плющ, 2011; Привалихин и др., 2013].

Первооткрыватели пещеры обнаружили артефакт – бронзовый кинжал тагарского времени и большое скопление костей крупных плейстоценовых млекопитающих: льва пещерного; носорога; нескольких видов медведей, включая малого

Фото бакулюмов канадской выдры из пещеры Белый Город ( 1 ) и рецентной речной выдры ( 2 ). Рисунки половых косточек речной ( 3 ) и канадской ( 4 ) выдр из монографии Ван Зиля де Джонга [Zyll de Jong, 1972].

Размеры некоторых костей рецентной выдры и плейстоценовой выдры из пещеры Белый Город, мм

К настоящему времени в пещере Белый Город обнаружено 6 плечевых, 2 локтевых, 7 бедренных, 2 больших берцовых и 2 (один неполный) бакулюма канадской выдры. Кости принадлежат минимум четырем взрослым животным, погибшим естественной смертью, о чем свидетельствует отсутствие следов погрызов другими хищниками. Поверхность костей глянцевая, черно-бурого цвета. Размеры некоторых костей приведены в таблице .

Представители подсемейства Lutrinae появились впервые в Северной Америке в плиоцене и имеют, вероятно, евразийское происхождение. Проникновение в Северную Америку, по-видимо-му, произошло в период Канзасского оледенения, чему способствовало существования Берингийского сухопутного моста [Zyll de Jong, 1972]. Североамериканские речные выдры найдены в ирвингтонских (средний плейстоцен) отложениях в Port Kennedy, пещерах Cumberland, и карстовых колодцах Leisey Shell [Anderson, 1984; Kurten, Anderson, 1980]. Плей-стоцен–голоценовые остатки этих выдр известны из пещер острова Принца Уэльского, крупнейшего острова архипелага Александра в юго-восточной части Аляски. Предполагается, что этот вид имел здесь долгую историю и пережил последний ледниковый максимум [Heaton, Grady, 2003]. Канадская выдра в историческое время была распространена практически по всей территории Северной Америки, в настоящее время ее ареал из-за воздействия человека значительно сократился [Boyle, 2006]. Современные исследования показали склонность канадской выдры к заселению небольших полостей 140

в период рождения и вскармливания детенышей [Gorman et al., 2006].

На территории бывшего Советского Союза, по данным «Каталога млекопитающих СССР» [1981], наличие ископаемых костей речной выдры не отмечено. За пределами России остатки выдр рода Lutra хорошо известны из плиоцена, средне-и верхнеплейстоценовых местонахождений Европы (Нидерланды, Англия, Мальта, Сицилия, Сардиния), в том числе связанных с карстом [Wellemsen, 1992].

Список литературы Первая находка канадской речной выдры в плейстоцене Сибири

- Воронцов Н.Н., Ляпунова Е.А. Теоретические основы использования генетических методов в палеобиогеографических реконструкциях//Воронцов Н.Н. Избр. тр. Эволюция. Видообразование. Система органического мира. -М.: Наука, 2005. -С. 179-197.

- Каталог млекопитающих СССР. -Л.: Наука, 1981. -456 с.

- Мочанов А. М. Палеолит Сибири (некоторые итоги изучения)//Берингия в кайнозое: мат-лы Всесоюз. симп. «Берингийская суша и ее значение для развития голарктических флор и фаун в кайнозое». -Владивосток, 1976. -С. 540-565.

- Плющ И.В. Предварительные результаты исследования одной из пещер Верхне-Базаихского участка//Спелеология и спелеостология: мат-лы II Междунар. науч. заочной конф. -Набережные Челны, 2011. -С. 68-69.

- Привалихин В.И., Ощепков П.В., Подболоцкий А.В., Оводов Н.Д. Находки археологических артефактов и костей животных в пещерах верхнего течения реки Базаихи и ее притоков//Археологические исследования древностей нижней Ангары и ее притоков. -Красноярск: КККМ, 2013. -С. 29-41.

- Тугаринов А.Я. Опыт истории арктической фауны Евразии//Тр. II Междунар. конф. ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. -1934. -Вып. V. -С. 55-65.

- Хопкинс Д.М. История уровня моря в Берингии за последние 250 000 лет//Берингия в кайнозое: мат-лы Всесоюз. симп. «Берингийская суша и ее значение для развития голарктических флор и фаун в кайнозое». -Владивосток, 1976. -С. 9-27.

- Шер А.В. Роль Берингийской суши в формировании фауны млекопитающих Голарктики в позднем кайнозое//Берингия в кайнозое: мат-лы Всесоюз. симп. «Берингийская суша и ее значение для развития голарктических флор и фаун в кайнозое». -Владивосток, 1976. -С. 227-241.

- Anderson E. Review of the small carnivores of North America during the last 3. 5 million years//Special publications of the Carnegie Museum of Natural History. -1984. -Vol. 8. -P. 257-266.

- Baryshnikov G.F., Bininda-Emonds O.R.P., Abramov A. Morphological variability and evolution of the baculum (os penis) in Mustelidae (Carnivora)//J. of Mammology. -2003. -Vol. 84 (2). -P. 673-690.

- Boyle S. North American River Otter (Lontra canadensis): a technical conservation assessment//USDA Forest Service, Rocky Mountain Region. -2006. -URL: http://www.fs.usda.gov/detail/

- Friley C.E.Jr. Age determination be use of the baculum, in the River otter L. c. canadensis Shreber//J. Mammal. -1949. -Vol. 30. -P. 102-110.

- Gorman T.A., Erb J.D., McMillan B.R., Martyn D.J., Homiack J.A. Site Characteristics of River Otter (Lontra canadensis) Natal Dens in Minnesota//American Midland Naturalist. -2006. -Vol. 156, Iss. 1. -P. 109-117.

- Heaton T.H., Grady F. The Late Wisconsin vertebrate history of Prince of Wales Island, Southeast Alaska//Ice Age Cave Faunas of North America. -Indiana Univ. Press, 2003. -Chap. 2. -Р. 17-53.

- Kurten B., Anderson E. Pleistocene mammals of North America. -N.Y.: Columbia Univ. Press, 1980. -442 p.

- Wellemsen G.F. A revision of the Pliocene and Quaternary Lutrinae from Europe//Scripta Geol. -1992. -Vol. 101. -P. 1-115.

- Zyll de Jong C.G. van. A systematic review of the nearctic and neotropical river otters (Genus Lutra, Mustelidae, Carnivora)//Life Sci. Contribution, Royal Ontario Museum. -1972. -Vol. 80. -P. 1-104.