Первая находка папоротника Speirseopteris (Thelypteridaceae) в палеоцене Самарской области

Автор: Викулин С.В., Варенов Д.В., Коновалова А.А.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

Впервые для палеогена Европейской России описывается новая находка вымершего рода телиптерисовых папоротников, ранее известных лишь из палеоценовых отложений Канады. Исследован образец с отпечатком и противоотпечатком листа папоротника Speirseopteris Stockey, Lantz et Rothwell, 2006 из палеоценовых отложений саратовской свиты (танетский ярус) по новым сборам из небольшого карьера села Трубетчино Сызранского района Самарской области.

Ископаемый папоротник лист thelypteridaceae северный перитетис палеоцен

Короткий адрес: https://sciup.org/148314542

IDR: 148314542 | УДК: 582.394:

Текст научной статьи Первая находка папоротника Speirseopteris (Thelypteridaceae) в палеоцене Самарской области

Изучение раннепалеогеновых флор Европейской России представляет большой интерес. Однако, число их местонахождений невелико и они, часто, характеризуются бедностью видового состава и незначительным количеством образцов, что не позволяет точно установить систематическую принадлежность и объем морфологической изменчивости ископаемых форм. В России местонахождения палеоценовых "тетисовых флор" гелинденско-го экологического типа1 известны из верхнесызранских, нижнесаратовских и верхнесаратовских (= камышинских) отложений Поволжья (Вольск, Шиханы, верховья реки Свияги в пределах Ульяновско-Саратовского прогиба) и на правобережье Волги: гора Уши: Камышин, конец зеландия-танет (Павлов, 1896, 1897; Архангельский, 1905; Леонов, 1936, 1967; Тахтаджян, 1966; Геология СССР, 1969, 1970; Легенда…, 1998, 1999; Александрова, 2013; Ахметьев, Запорожец, 2014). Из палеогена Самарской области находки макрофитофоссилий в научной литера- туре практически не обсуждались (имеются отдельные сообщения о находках ископаемых древесин – Небритов, 2003).

Зона равномерно влажного на протяжении годового цикла субтропического и пара-тропического климата Северного полушария в палеоцене занимала средние широты Северного полушария (Mai, 1991, 1995). Осуществлялся свободный океанический и водный перенос тепла из тропического Тетиса посредством открытого океанического обрамления северного Перитетиса – в Арктический бассейн (Беньямовский, 2003, 2007; Ах-метьев, Беньямовский, 2006; Ahmetiev, Beniamovski, 2009; Ахметьев, Запорожец, 2014). Паратропические раннепалеогеновые флоры Северного Перитетиса в Поволжье относятся к рубежу палеоцена и эоцена (та-нет), когда сильное потепление способствовало появлению таксонов тропического родства в средних широтах. Отсутствие отчетливого зимнего замерзания привело к необычай ному продвижению субтропических и тропических растений по направлению к

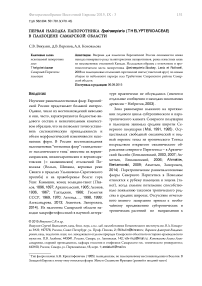

Рис. 1. Местонахождение находки палеоценового папоротника Speirseopteris в Самарской обл. / Locality area

Locality of the occurrence of the Paleocene Fern Speir-seopteris in Samara region, Locality area close-up

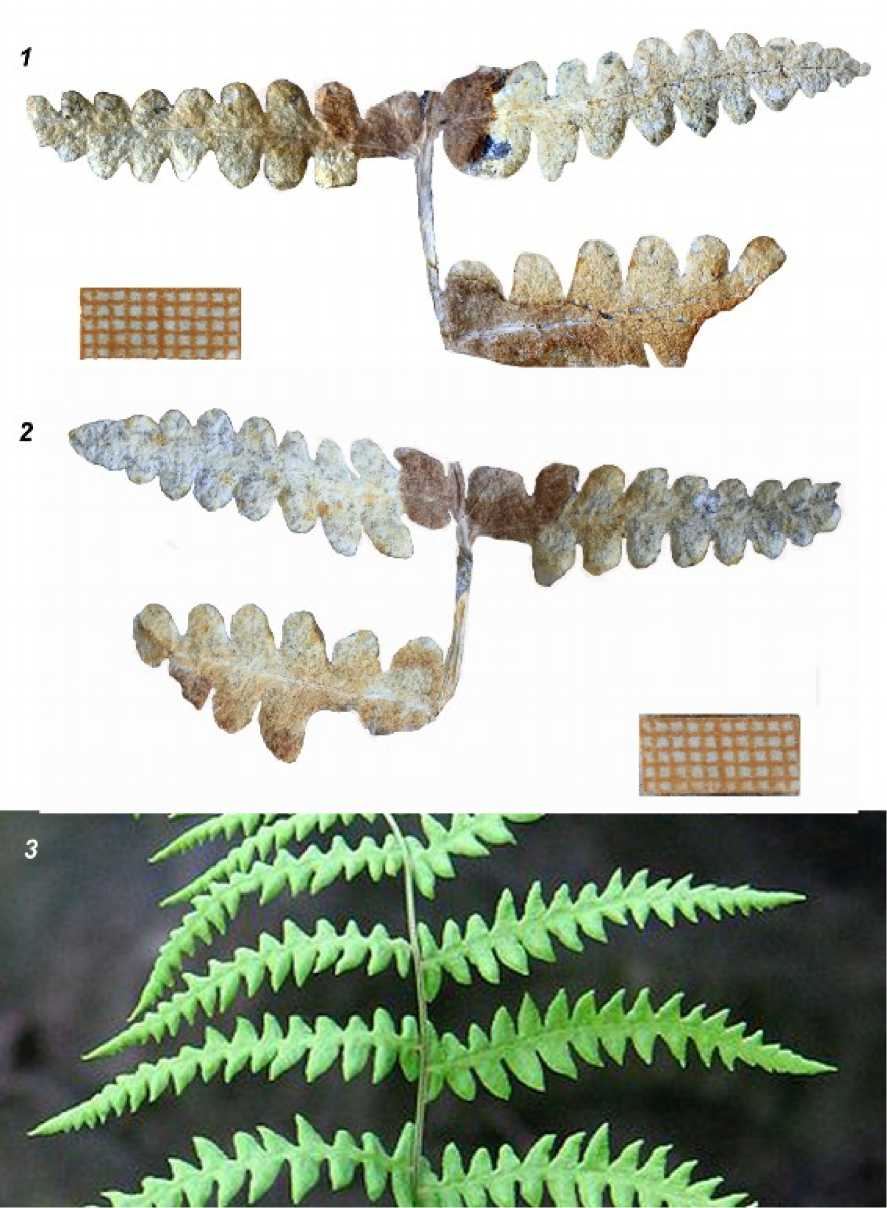

Рис. 2. Вид карьера в районе с. Трубетчино. Фото коллектора: Д.В. Варенов

The view on the quarry location at the background of the Trubetchino village. Photo of the specimen collector: D.V. Varenov полюсам (Тахтаджян, 1966; Викулин, 2013a,б, 2015). Общей особенностью гелинденских палеоценовых флор было преобладание цветковых растений над хвойными и папоротниками. Так, в западноевропейских гелинден-ских флорах (Stockmans, 1960) папоротники представлены лишь незначительным числом форм и фрагментарными отпечатками, определенными как Aneimia, Osmunda, Benitzia– формальный род (Saporta, Marion, 1873, 1877). Из российских флор данного экологического типа папоротники ранее упоминались лишь из южноуральской палеоценовой флоры Романкольсая: фрагментарное перышко мангрового папоротника Acrosrti-chum sp. (Байковская, 1984). Таким образом, описываемая в настоящей статье находка палеоценового папоротника субтропического родства из Самарской области (рис. 1-4), является второй для "гелинденских флор" Европейской России.

Результаты исследования

Систематика cf. Speirseopterissp.:

Класс Polypodiopsida

Порядок Polypodiales

Семейство Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm., 1970

Наземные папоротники. Листья перистые или дважды перистые, кожистые, разнообразной формы в зависимости от вида. Оси перышек у тропических видов часто со светлыми продольными полосками особой тонкостенной ткани, выполняющей дыхательную функцию. Сорусы расположены на простых или вильчатых боковых жилках. Разные систематики насчитывают от 5 до 20-30 родов с количеством видов, достигающих 1000. Тропики и субтропики обоих полушарий. Только один процент видового состава обитает в умеренной зоне. Генетические исследования показали, что в основе филогенетического древа семейства располагается группа видов Phegopteris -complex (Smith et al., 2006; Rothfels et al., 2012; Lin et al., 2013). В третичных флорах Западной Евразии известен (от эоцена до миоцена) ряд находок ископаемых папоротников, отождествляемых с различными родами сем. Thelypteridaceae (Фаталиев, 1960; Barthel, 1976; Collinson, 2001). Наиболее древняя и хорошо обоснованная находка фертильных листьев, отождествляемых с телиптерисовыми, обнаружена в Канаде – Speirseopteris orbiculata Stockey, Lantz et Rothwell (Stockey et al., 2006: палеоцен, Ti4)

Род Speirseopteris Stockey, Lantz et Rothwell, 2006

Вымерший род Speirseopteris(пока известен лишь один вид) был недавно описан на материале как стерильных, так и фертильных листьев со спорангиями и спорами из канадского палеоцена: Late Tiffanian, Ti4, "Paska- poo Formation", местонахождение Munce’s Hill в центральной части провинции Альберта (Stockey et al., 2006). Этот ископаемый род не имеет прямого соответствия с каким-либо современным родом, занимая промежуточное положение между представителями семейств Thelypteridaceae и Dryopteridaceae (табл. I, фиг. 3; табл. II, фиг. 3-5; табл. III, фиг. 2).

cf. Speirseopteris sp.

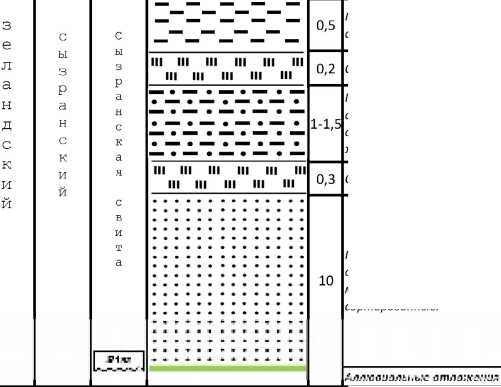

( рис. 4; т абл. I, фиг. 1, 2; т абл. II, фиг. 1-2;

табл. III, фиг. 1)

Материал: (рис. 4; табл. I, фиг.1, 2) – образцы: № КП-28855/2 отпечаток; № КП-28855/1 противоотпечаток; депозитарий: палеонтологическая коллекция Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина [CОИКМ]; коллектор: Д.В. Варенов.

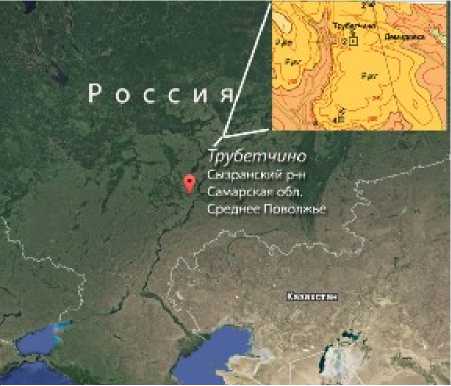

Местонахождение (рис. 1-3): в разрезе преобладают пески светлой окраски, кварцевые, тонко- и мелкозернистые с прослоями или линзами сливных, часто кремнистых песчаников (cм. cхему: рис. 3: "литологическая колонка": небольшой карьер ("Мишанин бугор"), село Трубетчино, Сызранский район, Самарская обл., Россия; координаты: 53°44'65" с.ш., 48°18'66" в.д.; новые сборы: VII, 2015: Д.В. Варенов.

Геологический возраст: верхний палеоцен (танетский ярус), саратовская свита ( P1 sr ) .

Заключение о геологическом возрасте стратиграфически неоднородных отложений (кварцитовидные и глауконитовые песчаники, мергели) Бельгии, Поволжья и Южного Урала в ряде случаев построены на макро-флористических комплексах (Байковская, 1984). Дальнейшее изучение флор Поволжья, на примере представителей высших споровых растений (папоротники) указывает на общие палеоценовые флористические элементы, характерные для всего Северного Полушария в начале палеогена. Новая находка папоротника, характерного для канадского палеоцена ( Speirseopteris ), из саратовской свиты Самарской области дополняет сведения о

"cпоровом элементе" "гелинденских палео-флористических комплексов" с доминирующим термофильным "цветковым элементом" из Поволжья – Южного Урала (Макулбеков, 1977; Байковская, 1984) и подтверждает связи российских палеоценовых флор не только с западноевропейскими, но и с североамериканскими флорами палеогена (Stockey et al., 2006).

Speirseopteris sp.

Описание морфологии листьев. Листья сохранились в виде двух мутовок в куске песчаника, внутри которого также сохранился фрагмент окремнелой древесины (рис. 4; табл. I, фиг. 1, 2). По-видимому, предполагаемая длина вегетативных листьев могла достигать 30 см, ширина около 5-6 см. Сохранившийся фрагмент листа – дважды-перистый (?) c почти супротивным или очередным расположением рассеченных на сегменты линейно-ланцетных перьев, ориентированных к рахису под углом, близким прямому (85°). Толщина оси листа (рахиса) около 1 мм. На отпечатке (образец № КП-28855/2) и проти-во-отпечатке (образец № КП-28855/1) длиной в 1, 6 см, полной шириной в 5, 6 см, представлены две мутовки перьев, глубоко рассеченные на продолговато – яйцевидные сегменты, вследствие чего край перьев представляется городчато-округло-зубчатым (табл. I, фиг. 1, 2; табл. II, фиг. 1; табл. III, фиг. 1). Сегменты перьев цельнокрайные: ортогональны или наклонены поду углами около 80° к оси перьев, разделены глубокими синусами, не доходящими до оси перьев. Количество сегментов в пределах пера: около 8-10 (табл. I фиг. 1, 2; табл. II, фиг. 1). В терминальной части перьев, величина сегментов постепенно уменьшается, завершаясь слабо вытянутой округленной верхушкой (рис. 4; табл. I, фиг. 1, 2). Жилкование сегментов несовершенноперистое, кладофлебоидного типа. Максимальная длина сегментов достигает 4 мм, ширина 3 мм. Тонкая срединная жилка сегмента, низбегающая на ось пера, проходит не в середине, а несколько смещена от нее. От средней жилки поочередно отходят достигающие

ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ

|

Общая стратиграфическая шкала |

Региональные стратиграфи- подрайделения |

о н у с о 8 и я У с s К СО У ф ^ § S м 5 С R У со ф о а ° У rd |

3 Ed о о я в о § |

ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ разреза "Мишанин Бугор" и разреза в 1 км западнее села ТГубетчино |

о И Й щ к S Т S 2 Ф 5 Р ^ о т В ° со У cd |

3 д 3 о о о 2 |

Й я g § ° Ф о 1X3 И $ о G S я S Cd § S ° к о ф Ф 5 и с g Cd S У со а 8 ф ф 2 а я У со ф У cd о |

3 л 3 о о в о 2 |

ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ разреза склона плато на северной окраине села ТруЙйтчино |

|||||

|

млн. Лет. |

т е М а |

9 Д е |

п д о Я Я е |

р У |

О " СО £ п |

В |

||||||||

|

58 |

п а л н о г е н о |

П а л е о ц е н |

L С: Р Н И й |

а н й |

а Р с Е |

:yi::: ::Q: вддввдььвд i ■ Is в в 1 ггптчмгт a * в вад. вад д. ь д. д. |

8 1 1 |

ши |

■4lv/iu:V/i//.uhi.l с'./’-.-.с'чГОъия i'Ji"Ciir:“L йнйк г?Мчл> UPlWJUWlTlIIMy. |

|||||

|

4 |

Ltomu дидммйтр с?дсч de 5-w^ у'готита^ ■ lirfmtw n wrtv-miw,^ jtfнЛ!пчн. гсщ^д^нчм rt-.VMm- мелкозернистые хорошей степени окатанности и сортировки. Ожелезнение наиболее проявлено в верхней части разреза на контакте с 5 е.^0 5№1Т» ЧИ*<1 OfTUlCWCtWJV^V. |

|||||||||||||

|

■^r."Hir.-.-|.V.IlMI«K ГЛ-?-.-.Т>^гЪ||Я |

||||||||||||||

|

^ViFl^.VTVihHHH ГЯТ.УЛ: VH4II" JihITkHA HyWHyUR RfllU4U4l3iV^Vu.-.R “lJIUU.Uu'.R "'LCiLiHbKLl V. |

в । д'" Х в । в в в в в в е в д. '1—в гвячвввя в т г * ч 4 41 ■ 4 в * г ЭЯ |

J |

||||||||||||

|

|.'ети;ч.1тс»п'П5с?г».ч do Sstw, у™1^; име-лынеьые меглптые, мвпрцмые my.MW- мелкозернистые хорошей степени окатанности и сортировки с прослоями, линзами и конкрециями крепких кварцитовидных "сливных" -wiai.ui^c точка JMtywmpiiLinnnJK /■□ vrevKhuniro" шекемтг лочток.-папо^м^с типц, RIHr.T^JWM1U|IIV Ц^ГНЦ rthrtKAin "ll 14" ""пЧН ^.УЧЧЧК i>.iy.">.-1 гХ^йл/iP Lhyi^Hf'.'.ih". ЛнМн^нн!. 41.1ZM i. rDJ jML dO^inOOJJ^.Ku'z Л1МЛ5С11»? адШОтОС^й S iTlliIliJi" ПП0ЫШС1ГОДЛКЛ чч ьсе ккоч.чы? ,™wiuir ."vxvzxv ожг.-мзчн^с.'л глин и рыхлых песчаников. |

||||||||||||||

|

11! |

||||||||||||||

|

L^J |

||||||||||||||

|

шшшшшшшш |

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |

|||||||||||||

|

0,2 |

Глины серые, прослоями зеленовато-серые опоковидные |

|||||||||||||

|

II...........II III III III III III III |

0,2 |

Опоки темно-серые плотные трещиноватые |

||||||||||||

154 Викулин С.В. и др. Первая находка Speirseopteris

Глины серые, прослоями зеленовато-серые опоковидные

Опоки темно-серые плотные трещиноватые

Опоки темно-серые плотные трещиноватые

Пепельно серые кварцевые неравномерно окремнелые алевриты и алевролиты, содержащие примесь глауконита с бурожелтыми ожелезненными участками.

Пески желтовато серые до белых, участками ожелезненые желтые, кварцевые тонкомелкозернистые хорошо окатанные и сортированные.

Границы согласно* за*№ния предполагаемые скрытые

Рис. 3. Литологическая колонка геологического разреза карьера в районе с. Трубетчино, Сызранский район, Самарская обл., Россия

Lithological column of the Geological section of the quarry in the area of the village Trubetchino, Syzran’ district, Samara region, Russia

Фиторазнообразие Восточной Европы 2015, IX : 3 155

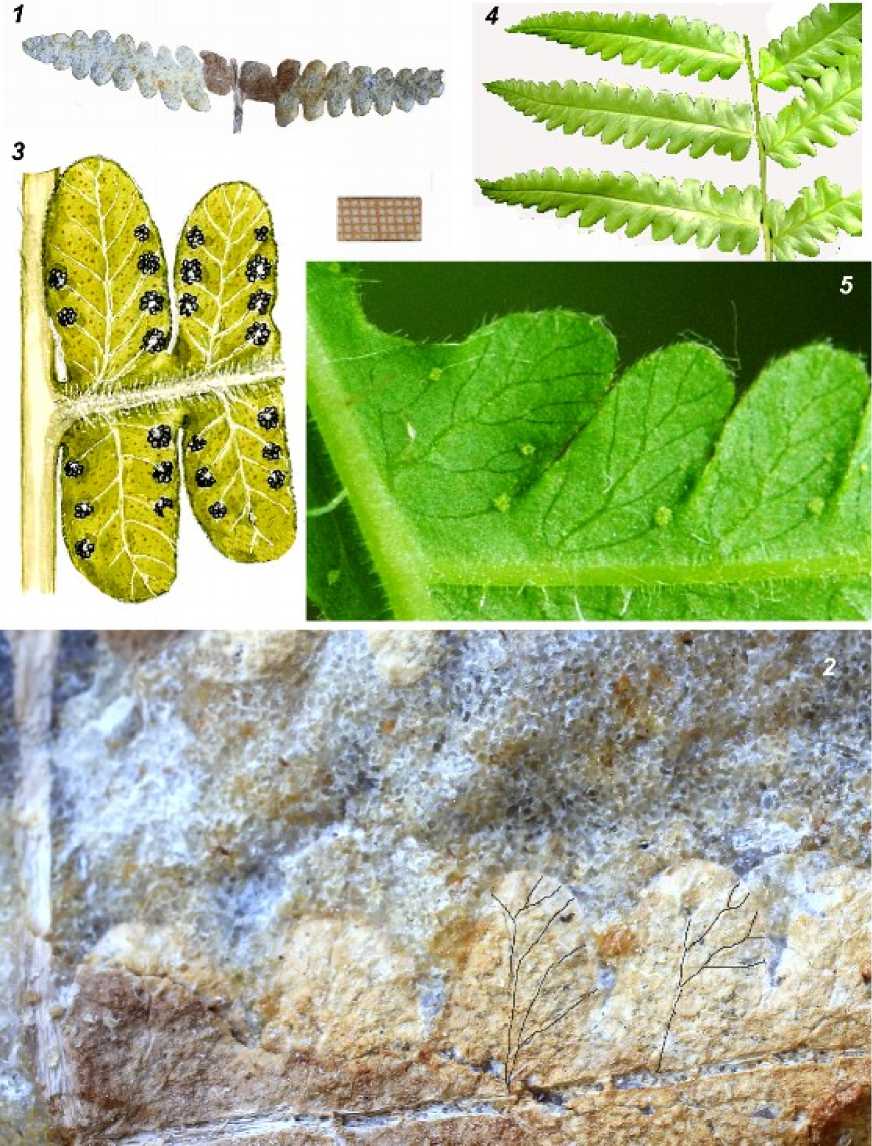

Фототаблица I. Фрагменты листьев ископаемого папоротника Speirseopteris sp. ( 1 и 2 ) на образцах с отпечатком и противоотпечатком: в. палеоцен, Трубетчино, Самарская обл. [CОИКМ]: 1 – отпечаток, обр. № КП-28855/2– фото Д.В. Варенов; 2 – противоотпечаток, обр. № КП-28855/1 – фото Д.В. Варенов; колл. Д.В. Варенов; 3 – cовременный Thelypterispalustris Schott.

Fragments of leaves of the fossil fern Speirseopteris sp. ( 1 and 2 ) on the sandstone specimens with the impression and contrimpression: upper Paleocene, Trubetchino, Samara region [SPMRS]: 1 - impression, spec. No ‘КП-28855/2’ - photo of D.V. Varenov; 2 – contrimpression, specimen No ‘КП-28855/1’ - photo of D.V. Varenov, coll. ibid., 3 – living Thelypterispalustris Schott.

ew •

Фототаблица II. 1–2 – Speirseopteris sp., отпечаток, в. палеоцен, Трубетчино, с. Поволжье; 1 – верхняя мутовка перышек обр. КП-28855/1 [CОИКМ]; 2 – деталь жилкования нижнего перышка обр. № КП-28855/2 [CОИКМ]; 3 – Oreopteris(Thelypteris) limbosperma (All.) Holub, деталь жилкования сегментов основания перышка, рис. С.В. Викулин по: Øllgaard, Tind, 1993 с изменениями и дополнениями; 4 – Cyclosorus(Thelypteris) interruptus (Willd.) H. Itô – мутовки перышек, cовременный пантропический вид: Центр. и Юж. Америка, тропическая Азия и Африка, БИН; 5 – Phegopteris hexagonoptera (Michx.) Fée – деталь жилкования сегментов перышка, современный лесной вид: восток Сев. Америки

1-2 – Speirseopteris sp., impression, upper Paleocene, Trubetchino, mid Volga area, 1 – upper whorl of pinna, specimen ‘КП-28855/1’ [SPMRS]: 2 – detail of venation of the incomplete whorl of lower pinna’, specimen ‘КП-28855/2’ [SPMRS]; 3 – Oreopteris (Thelypteris) limbosperma (All.) Holub, detail of venation of the proximal part of pinna, sketch of S.V. Vikulin, modified with additions according to Øllgaard, Tind, 1993; 4 – Cyclosorus (Thelypteris) interruptus (Willd.) H. Itô – whorl of pinna, living pantropical species: Central and Southern America, tropical Asia and Africa, BIN; 5 – Phegopteris hexagonoptera (Michx.) Fée – detail of venation of pinnules (=segments) of the pinna, living forest species: Eastern North America

Фототаблица III. 1 – Speirseopteris sp., отпечаток, деталь жилкования перышка, в. палеоцен, Трубетчино, с. Поволжье, обр. КП-28855/1 [CОИКМ]; 2 – Thelypteris dentata (Forsskål) E.P. St. John, cовременный пантропический вид, влажные болотистые леса

1– Speirseopterissp., impression, detail of venation of the pinna, upper Paleocene, Trubetchino, mid Volga area, specimen ‘КП-28855/1’ [SPMRS]; 2 – Thelypteris dentata(Forsskål) E.P. St. John, living pantropical species, damp, swampy forest края сегмента вторичные жилки, лишь некоторые из которых вильчато ветвятся, дихото-мируют (табл. II, фиг. 2; табл. III, фиг. 1).

Рис. 4. Общий вид отпечатка ( o ) и противо-отпечатка ( п ) пёрышек листа папоротника Speirseopteris sp. в кварцевом песчанике (палеоген, танетский ярус), палеоцен, с. Трубет-чино, Сызранский район, Самарская обл.,

Россия. В песчанике также сохранилась ок-ремнелая древесина ( д )

General view of the impression (o) and contrimpression (п) of the pinnate leaf of the fern Speir-seopteris sp. in the quartzite sandstone (Paleogene, Thanet beds), Paleocene, village of Trubetchino, Syzran’skiy district, Samara Village, Russia. A silicified wood is preserved inside the sandstone (д)

Сравнение и обсуждение

Отпечатки листьев телиптероидного папоротника Speirseopteris sp. из палеоцена Среднего Поволжья своей морфологией близки к образцам Speirseopterisorbiculata из палеоцена юго-западной Канады [Munce’s Hill, Canyon Ski Quarry, Alberta], судя по изображениям отпечатков стерильных и спороносных листьев, приведенных Stockey et al., 2006 (ibid., fig. 1a-f; fig. 2a-e). В отличие от нашей находки, канадский папоротник представлен огромным количеством образцов (более 1800 единиц, cобранных на протяжении около 20 лет). Углефицированные остатки канадского S. orbiculata сохранили сорусы на поверхности отпечатка, из которых были изучены споры. Также, как и у канадских материалов, внутри сегментов перышек

Speirseopterissp. от срединной жилки сегмента поочередно отходят боковые ответвления, доходящие до края сегмента (табл. II, фиг. 2). Сходство с Поволжским материалом заключается в наличии, как ветвящихся, так и не ветвящихся боковых жилок внутри сегментов у канадского вида. Однако, если у отпечатка Speirseopterissp. из Трубетчино ветвящиеся и неветвящиеся ответвления встречаются на стерильном побеге, у канадских отпечатков S. orbiculata не ветвящиеся боковые жилки встречаются, лишь на спороносных побегах (Stockey et al., 2006: fig. 1), а ветвящиеся – на вегетативных перышках (Stockey et al., 2006: 730: fig. 1: "Laterals forking once in vegetative pinnules, unbranched in fertile pinnules, terminating at margin; basal veins meeting margin distal to sinus"). Такая морфология листьев и тип жилкования характерен для современного семейства папоротников телиптерисовые [Thelypteridaceae] (Øllgaard, Tind, 1993; Schneider et al., 2004; Smith et al., 2006, 2008; Christenhusz et al., 2011; Lin et al., 2013). По характеру жилкования и округленным верхушкам сегментов, ископаемый папоротник Speirseopterissp. из Трубетчино напоминает некоторые виды семейства из умеренной зоны северного полушария из родов Thelypteris и Phegopteris, особенно – Phegopteris hexagonoptera (Michx.) Fée. Следует отметить, что у видов Phegopteris сonnectilis(Michx.) Watt. и Thelypteris palus-tris Schot. верхушки сегментов листьев в отличие от ископаемого вида, заострены. Тем не менее, наличие канавки на верхней поверхности главной жилки – рахиса (costa) не позволяет однозначно отнести ископаемую находку к группе Phegopteris-complex из родов Phegopteris, Pseudophegopteris, Macrothelypteris и Metathelypteris (Holttum, 1983: 49). Полный набор морфологических признаков листьев ископаемого папоротника не встречается ни у одного современного рода данного семейства: Cyclosorus Link, Macrothelypteris (H. Itô) Ching, Phegopteris (C. Presl) Fée, PseudophegopterisChing, The-lypteris Ching. При этом, наличие заметной сетчатости в базальной части ископаемых пе- рышек свидетельствует об определенном сходстве именно с тропическими представителями родовThelypteris, Cyclosorus, Goniop-teris и Christella, характерных для Южного Китая, Таиланда, Лаоса и Камбоджи. Сходный тип жилкования перышек, при котором конечные жилки достигают края сегментов, встречается также и у папоротников сем. Dryopteridaceae, близкородственного телип-терисовым. Примечательно, что определенное сходство с ископаемым видом из Поволжья – по рассеченности перьев, форме сегментов, жилкованию, – имеет преимущественно термофильный дриоптериоидный папоротник рода Ctenitis (Tryon, Tryon 1982; Kramer, Green 1990). Вместе с тем, отличительной морфологической особенностью строения листьев этого рода является выступающая рельефная срединная жилка на верхней поверхности сегментов (raised costa of the adaxial surface of the segments). Однако, рельефная срединная жилка не выражена в сегментах перышек нашей ископаемой находки. В палеоботанической литературе отмечаются трудности идентификации и различения ископаемых отпечатков папоротников различных семейств, в т.ч. сем. Thelypterida-ceae и Dryopteridaceae при отсутствии микроскопически сохранившихся трихом, чешуек, и анатомических признаков (Collinson, 2001; Vikulin, et al., 2013).

Замечания. Находку телиптерисоподоб-ного папоротника из палеоценовых отложений Самарской области мы с определенной долей условности относим к канадскому палеоценовому роду Speirseopteris (Stockey et al., 2006). Этот вымерший род не отождествляется авторами рода с каким-либо современным родом из сем. Thelypteridaceae и, занимает промежуточное положение между представителями семейств "eupolypods sensu" Schneider et al. (2004), включая папоротники семейств Aspleniaceae Frank in Leunis, Blech-naceae C. Presl., Dryopteridaceae Ching, Nephrolepidaceae Pichi-Serm., Polypodiaceae

Berchtold et J.C. Presl., и Thelypteridaceae Ching ex Pichi-Serm. (sensu Kramer, Green 1990). Для более точной идентификации самарского палеоценового папоротника Speir-seopteris sp. и достоверного описания нового вида потребуются дополнительные находки хорошо сохранившихся вегетативных и спороносных листьев с тонким жилкованием сегментов.

Выводы. Подтверждается наличие в палеоцене Северного полушария: 1) в средних широтах Восточной Европы (Среднее Поволжье: GPS Coordinates 53.446533, 48.186640) и 2) в средних широтах Северной Америки (Канада, провинция Альберта: GPS Coordinates: 52.3045, -113.6828) – общих, морфологически близких форм палеоценовых папоротников, сходных по морфологии жилкования листьев с преимущественно термофильными ныне современными представителями папоротников современного сем. Thelypteridaceae (табл. I, фиг. 3; табл. II, фиг. 3-5; табл. III, фиг. 2). Выявленные нами таксономические связи и экологические особенности современных термофильных видов-аналогов сем. Thelypteridaceae , подтверждают палеофлорогенетические представления академика А.Л. Тахтаджяна (1966) о том, что европейские флоры гелинденского экологического типа происходят из древней субтропической флоры Юго-Восточной Азии (Викулин, 2013а,б, 2015).

Авторы признательны сотруднику Экологического музея Института экологии Волжского бассейна РАН (Тольятти) В.П. Морову за техническую помощь, cпециалисту по таксономии современных папоротников из Музея естественной истории (Лондон) доктору Харальду Шнайдеру (Harald Schneider) за консультации по систематике современных папоротников, а также краеведам А.Ю. Гла-вацкому и М.А. Филипповой, без чьей помощи находка не могла бы состояться.

Список литературы Первая находка папоротника Speirseopteris (Thelypteridaceae) в палеоцене Самарской области

- Александрова Г.Н. Диноцисты палеоцена Среднего и Нижнего Поволжья: cтратиграфия палеообстановки. Автореф. дис.. канд. геол.-минералогич. наук. Москва, 2013, 22 с.

- Архангельский А. Д. Некоторые данные о палеоценовых отложения Симбирской и Саратовской губерний. Материалы для геологии России, 1905, т. 22, вып. 2, с. 385-415.

- Ахметьев М.А., Беньямовский В.Н. Палеоцен и эоцен Российской части Западной Евразии. Стратиграфия. Геологическая корреляция, 2006, т. 14, № 1, с. 69-93.

- Ахметьев М.А., Запорожец Н.И. События палеогена в Центральной Евразии, их роль в развитии флоры и растительного покрова, смещении границ фитохорий и изменениях климата. Стратиграфия. Геологическая корреляция, 2014, т. 22, № 3, с. 90-114.

- Беньямовский В.Н. Проливы, водные массы, течения и палеобиогеографическое районирование морских бассейнов палеоцена Северо-Западной Евразии по фораминиферам. Бюл. МОИП. Отд. геол. 2003, т. 78, вып. 4, с. 56-77.