Первая радиоуглеродная дата для палеолита Восточного Казахстана: к вопросу о продолжительности существования леваллуазской конвергентной технологии на Алтае

Автор: Рыбин Е.П., Нохрина Т.И., Таймагамбетов Ж.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В 1999 г. в Лениногорской межгорной котловине (Западный Алтай, Восточно-Казахстанская обл., Республика Казахстан) обнаружено местонахождение Быструха-2. При зачистке выявлено два уровня залегания каменных артефактов и костей животных. В нижнем уровне 2, на глубине около 4 м от дневной поверхности, обнаружены предметы, характерные для раннего верхнего палеолита, леваллуазское острие. Из слоя 5 Быструхи-2 получена некалиброванная 14С-дата 29140 ± 940 л.н. (АА-35323). Это первая абсолютная 14С-дата для палеолита Северо-Восточного Казахстана. Местонахождение Быструха-2, находящееся в периферийном, удаленном на юго-запад относительно основной области распространения леваллуазских остриев районе, дало и наиболее позднюю для Алтая дату применения леваллуазской острийной технологии.

Западный алтай, республика казахстан, первая 14с-дата, палеолит, леваллуазская острийная технология, 14с date

Короткий адрес: https://sciup.org/14522183

IDR: 14522183 | УДК: 903.2+543.52

Текст научной статьи Первая радиоуглеродная дата для палеолита Восточного Казахстана: к вопросу о продолжительности существования леваллуазской конвергентной технологии на Алтае

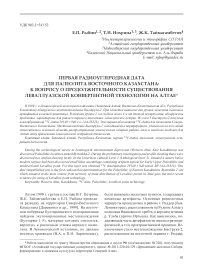

Летом 1999 г. группа в составе В.Т. Петрина, Ж.К. Таймагамбетова и Е.П. Рыбина проводила разведку на территории Северо-Восточного Казахстана [Деревянко и др., 1999]. На восточном побережье Бухтарминского водохранилища найдены экспонированные местонахождения (Бухтарма-1–5), материал которых относится, вероятно, к различным этапам верхнего палеолита. В Лениногорской котловине, по данным местных краеведов (В.А. и П.Н. Ларионовых), были выявлены несколько пунктов, содержащих каменные артефакты. Основные разведочные маршруты проводились в районе г. Риддер (быв. Лениногорск), расположенном на Рудном Алтае у подножья Ивановского хребта, в верхнем течении р. Ульба (приток Иртыша). Как выяснилось, подавляющая часть артефактов не имела стратиграфической, а то и пространственной привязки. Исключением стало местонахождение Быструха-2, расположенное на восточной окраине г. Риддер, на юго-восточном склоне мысовидного выступа, обрывающегося к р. Быструхе скальным обнажением. Координаты местонахождения 51°21'46,6" с.ш., 84°48'51,3" в.д. Здесь была произведена зачистка стенки карьера для добычи глины на глубину 4 м. Наблюдалась следующая стратиграфия (см. рисунок, А).

Слой 1. Почва черноземного типа, мощность до 0,4 м.

Слой 2. Лессовидный суглинок коричневатого цвета, контакт кровли неровный, с затеками гумуса, мощность до 0,5 м.

Слой 3. Лессовидный суглинок желтого цвета, в кровле горизонта карбонатизации, мощность до 1,2 м.

Слой 4. Глина серо-желтого цвета с подтеками ожелезнения, на глубине 3 м хорошо выраженный горизонт карбонатизации, мощность до 1,6 м.

Слой 5. Та же глина с примесью щебнистого материала, мощность до 0,3 м подстилается глиной слоя 4, тем самым этот слой является горизонтом внутри слоя 4.

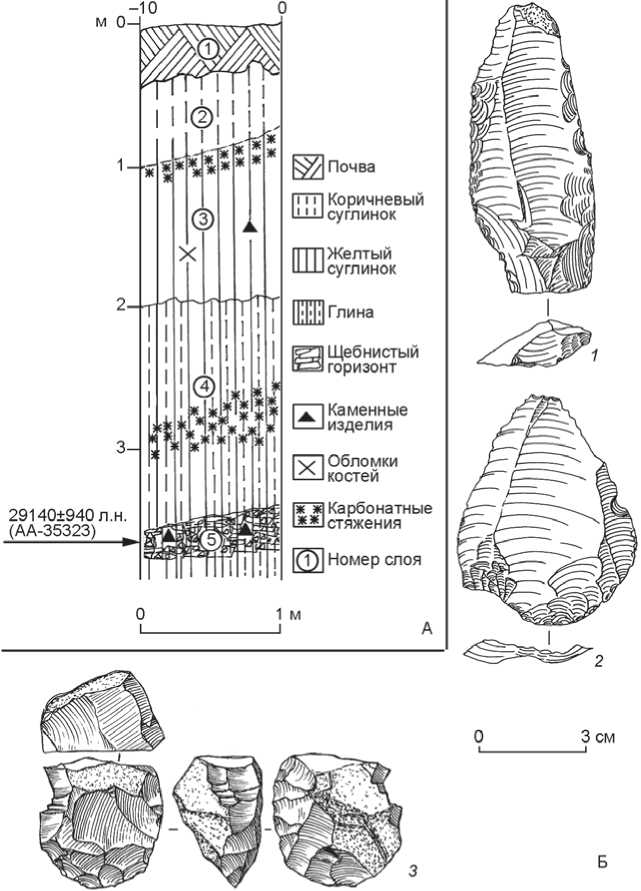

При зачистке было выделено два уровня залегания археологического материала. Общая коллекция каменных артефактов составила 14 экз. Первый уровень находился в литологическом слоем 3, второй залегал основании разреза, в слое 5. С этим слом связан наиболее многочисленный набор артефактов, в том числе удлиненная ретушированная пластина, торцовый нуклеус, соразмерное леваллу-азское острие с конвергентной однонаправленной огранкой (см. рисунок , Б). Из этого слоя в качестве образца для радиоуглеродного анализа была отобрана кость животного. В том же году этот образец был передан в радиоуглеродную лабораторию Университета Аризоны (г. Тусон, США)

Стратиграфический разрез (А) и каменный инвентарь (Б) местонахождения Быструха-2.

(рук. Т. Джалл). На основе образца из слоя 5 Быс-трухи-2 была получена некалиброванная 14С-дата 29140 ± 940 л.н. (АА-35323).

По ряду причин эта информация не была опубликована. Добавим, что это первая и пока единственная абсолютная дата для палеолита Северо-Восточного Казахстана. Два стратифицированных верхнепалеолитических объекта, которые изучались ранее на этой территории – гр. Пещера [Гохман, 1957] и стоянка Шульбинка [Петрин, Таймагамбетов, 2000] – имеют только оценочное суждение об их возрасте, основанное на типологическом облике коллекций. Находка леваллуазско-го острия из контекста датированного возрастом финальной стадии раннего верхнего палеолита и соответствующего верхнему палеолиту на местонахождении Быструха-2 имеет значительный интерес в контексте проблемы определения хронологии и распространения леваллуазской конвергентной технологии.

Леваллуазская технология – одна из составных частей набора навыков обработки камня, характерного для большей части Старого Света в среднем палеолите. При анализе распространения леваллуа Горный Алтай в частности, обычно рассматривается, как макрорегион, для каменных индустрий которого характерно применение данной технологии как в среднем, так, отчасти, и в верхнем палеолите [Деревянко, Петрин, Рыбин, 2000; Деревянко, Шуньков, 2002].

Наиболее древние свидетельства применения метода леваллуазского конвергентного однонаправленного расщепления фиксируются на территории Горного Алтая в слое 19 Центрального зала Денисовой пещеры, где они относятся к периоду MIS-5e. Вместе с тем, эта технология демонстрирует неустойчивость форм остриев, их атипичность, крайнюю редкость. В более позднем слое 18 стоянки Усть-Каракол-1, относимом к хронологическому промежутку MIS 5d–c, левал-луазское конвергентное расщепление предстает в уже сформировавшемся виде. Расцвет и наиболее широкое распространение конвергентное расщепление получает на протяжении второй половины MIS-4 и начала MIS-3 в индустриях поздней стадии среднего палеолита, таких как слой СП-2 Кара-Бома, слои 4, 5 Усть-Канской пещеры, являющихся преемниками ассамбляжей из средней части разреза Денисовой пещеры и Усть-Кара-кола. Эти комплексы сопровождаются схожим орудийным набором и практически идентичной технологией раскалывания, характерной для т.н. кара-бомовского варианта среднего палеолита Горного Алтая [Природная среда..., 2003; Деревянко, Петрин, Рыбин, 2000].

К финальному среднему палеолиту относятся индустрии пещеры Окладникова, первая половина MIS-3. Исчезновение леваллуазской технологии может считаться единственной выявленной тенденцией в развитии технокомплексов объекта. Если в 7 слое пещеры имеются атипичные ле-валлуазские остроконечники, хотя и немногочисленные, в том числе, в удлиненных вариациях и с бипродольной огранкой, то во 2-м и 3-м слоях острия крайне редки, они атипичные, и, возможно, могли быть получены с помощью нелеваллуазских методов [Деревянко, Маркин, 1992].

Свидетельства существования леваллуаз-ского конвергентного метода отмечаются и в наиболее ранних комплексах верхнего палеолита в хронологическом промежутке между 50 и 45 тыс. л.н. (Кара-Бом, СП-1; Денисова пещера, слой 11 восточной галереи). Здесь эта технология сосуществует с типичными для начального верхнего палеолита методами раскалывания подпризматических нуклеусов, и, в целом, верхнепалеолитическим орудийным набором. Вместе с тем, наряду с конвергентной технологией, здесь, как правило, имеются и бипродольные острия, получаемые уже в рамках иного, возможно, не-леваллуазского метода. В более поздних индустриях алтайского начального верхнего палеолита – раннего верхнего палеолита существование типичного конвергентного расщепления уже не прослеживается. Другой территорией, характеризующейся весьма широким распространением леваллуазско-острийного компонента, является Рудный Алтай, расположенный к юго-западу от Горного Алтая. Эта территория низкогорий и среднегорий, включающая бассейны рек Чарыш и Алей на территории России и верхнего течения Иртыша и его притоков на территории СевероВосточного Казахстана. Показательная стратиграфическая последовательность была изучена в ходе продолжающихся и ныне раскопок пещеры Страшная, расположенной в бассейне Чарыша [Derevianko, Zenin, 1997]. В результате изучения стратиграфии памятника и анализа археологических комплексов, установлена дифференциация артефактов в соответствии с культурными горизонтами и выделены верхнепалеолитические и среднепалеолитические комплексы. Вместе с тем, полученная серия радиоуглеродных дат в пределах 35–41 тыс. л.н. для слоя 5 выявила видимую несогласованность в распределении по слоям [Кривошапкин и др., 2013]. На основе палеонтологических и археологических данных слои 4, 5 (возможно, и верх слоя 6) отнесены к каргинско-му горизонту. Материалы раскопок показывают существование в слое 5 типичного для среднего палеолита Алтая метода раскалывания, нацеленного на производство прямоугольных отщепов, скалывавшихся с радиальных и продольно-поперечно обработанных ядрищ, а также на снятия укороченных леваллуазских остриев.

Остальные объекты приурочены к бассейну р. Алей (местонахождение Аришкин Курган, Усть-Гольцовка, Воронеж-5, Гилёво – Российский Алтай), и Иртыша (Быструха-1 – Казахстанский Алтай). В индустриях этих нестратифицированных объектов есть атипичные укороченные асимметричные однонаправленные формы остриев. Наиболее выразительная серия леваллуазских остриев (в т.ч. удлиненных вариантов) представлена в индустрии местонахождения Гилёво, относящегося, очевидно, к кара-бомовскому варианту среднего палеолита [Кунгуров, 2002].

Приведенный нами краткий обзор данных, относящихся к хронологии и распространению леваллуазских остриев, демонстрирует, что местонахождение Быструха-2, находящееся в периферийном, удаленном на юго-запад относительно основной области распространения леваллуаз-ских остриев районе, дало и наиболее позднюю для Алтая дату применения леваллуазской ост-рийной технологии.

Список литературы Первая радиоуглеродная дата для палеолита Восточного Казахстана: к вопросу о продолжительности существования леваллуазской конвергентной технологии на Алтае

- Гохман И.И. Палеолитическая стоянка «Пещера» на Бухтарме//КСИИМК. -1957. -Вып. 67. -С. 54-58.

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Мустье Горного Алтая. -Новосибирск: Наука, 1992. -225 с.

- Деревянко А.П., Петрин В.Т., Рыбин Е.П. Характер перехода от мустье к позднему палеолиту на Алтае (по материалам стоянки Кара-Бом)//Археология, этнография и антропология Евразии. -2000. -№ 2. -С. 31-52.

- Деревянко А.П., Петрин В.Т., Таймагамбетов Ж.К., Рыбин Е.П., Козловский М.К., Ларионов В.А., Ларионова П.Н., Ситникова Л.Г. Палеолит Лениногорской котловины в Западном Алтае//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. -Т. V. -C. 84-88.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Индустрия с листовидными бифасами в среднем палеолите Горного Алтая//Археология, этнография и антропология Евразии. -2002. -№ 1. -С. 16-42.

- Кривошапкин А.И., Зенин В.Н., Васильев С.К., Шалагина А.В. Результаты полевых исследований пещеры Страшная в 2013 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. -C. 94-99.

- Кунгуров А.Л. Каменный век Рудного Алтая. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. -Ч. 1: Палеолитические памятники. -176 с.

- Петрин В.Т., Таймагамбетов Ж.К. Комплексы палеолитической стоянки Шульбинка из Верхнего Прииртышья. -Алматы: Изд-во Казах. нац. ун-та им. аль-Фараби, 2000. -165 с.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая/А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян и др. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. -448 с.

- Derevianko A.P., Zenin A.N. The Mousterian to Upper Paleolithic transition though the example of the Altai cave and open air site//Suyanggae and Her Neighbours. -Chungju, 1997. -P. 241-254.