Первичная продукция фитопланктона в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах в летние сезоны 2009-2011 гг.

Автор: Номоконова Валентина Ивановна, Паутова Валентина Николаевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 3 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

В данной статье продолжено обсуждение ранее опубликованных материалов [1, 2] по динамике продукционно-деструкционных процессов в летний сезон 2009-2011 гг. в связи с климатическими и погодными условиями на современном этапе существования нижневолжских водохранилищ.

Хлорофилл "а", фотосинтез водорослей, первичная продукция, деструкция органического вещества

Короткий адрес: https://sciup.org/148201739

IDR: 148201739 | УДК: 574.583;

Текст научной статьи Первичная продукция фитопланктона в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах в летние сезоны 2009-2011 гг.

ширных озеровидных расширений. Для водохранилища характерно сезонное регулирование стока и низкий водообмен – 4,1 раз в год. Саратовское водохранилище напоминает медленно текущую реку с менее крупными расширениями по участкам затопленной поймы. Водообмен в 4,5 раз выше – 17,97 раз в год.

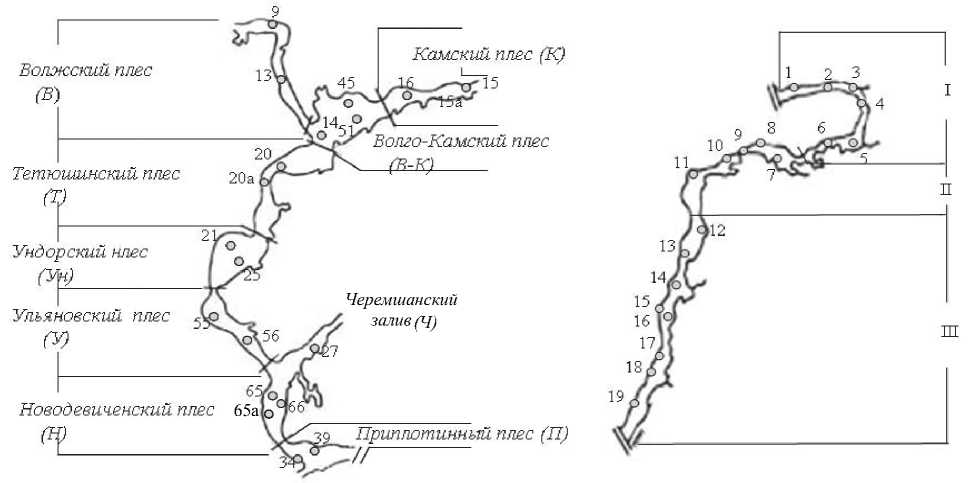

Верхние районы водохранилищ отличаются высокой скоростью течения воды, весенней паводковой волной и ценотической структурой фитопланктона. В Волжском и Камском плесах Куйбышевского водохранилища в летний и позднелетний - раннеосенний биологические сезоны по биомассе преобладают диатомовые водоросли, как и чаще в Волго-Камском плесе, в озеровидных плесах от Ундорского до Приплотин-ного – в основном синезеленые (рис. 2). В Саратовском водохранилище, предназначенном в основном для пропуска сбрасываемого из Куйбышевского потока воды, соотношение биомасс диатомовых и синезеленых водорослей по длин-н о й о с и водоема достаточно равномерно.

Для определения содержания хлорофилла «а» (Хл) в 2010 г. пробы отбирали в поверхностном слое воды, интегрированные в эвфотной, афотической зонах и у дна. В 2009 г. в Куйбышевском водохранилище измерения проводили по той же схеме. В Саратовском водохранилище в 2011 г. Хл определялся в поверхностном горизонте и в придонном на 5 станциях нижнего района. Концентрацию Хл определяли, измеряя оптическую плотность экстрактов фотосинтетических пигментов в 90% ацетоне и используя расчеты по формулам, разработанным группой ЮНЕСКО [8]. Для определения интенсивности фотосинтеза водорослей и деструкции органического вещества (ОВ) был использован скляночный метод в его кислородной модификации при экспонировании склянок в суточном режиме в инкубаторе на палубе судна. Первичную продукцию под 1 м2 рассчитывали по формуле В.В. Бульона [9]. Содер- жание растворенного кислорода, рН среды и биогенных элементов измеряли по [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

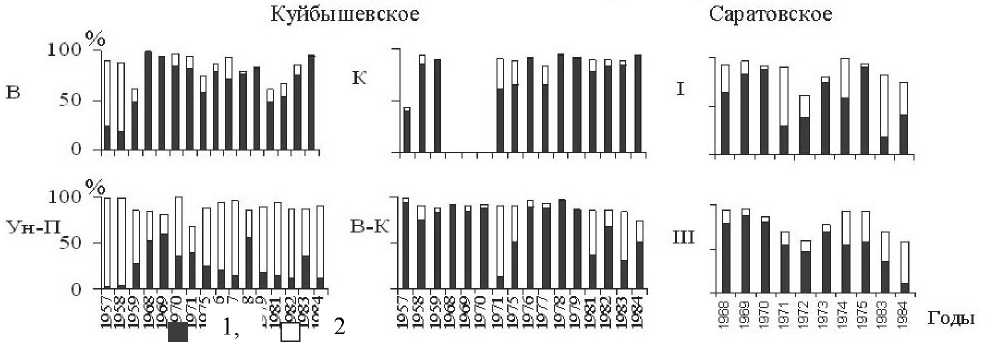

Рейс 8-14 августа 2009 г. по длинной оси Куйбышевского водохранилища начинался при интенсивной циклонической деятельности в атмосфере, сменившей господствующие летом продолжительные антициклоны. К окончанию рейса она ослабевала, и наблюдения в озеровидных расширениях выполнялись при значительно меньшем перемешивании водных масс или при штиле. Температура воды на станциях наблюде-

Куйбышевское

ний колебалась от 19 до 22,6 0С (рис. 3). 17-24 июля 2010 г. при устойчивом теплом антициклоне температура воды по акватории Куйбышевского водохранилища была значительно выше - в пределах 23,4-29оС. По акватории Саратовского 21-26 июня 2010 г. в верховьях при высокой скорости течения она изменялась от 18 до 20 ºС и увеличивалась до 22-27 ºС в его нижней части. Рейс по Саратовскому водохранилищу 25-28 июня 2011 г. проходил при неустойчивых погодных условиях и при меньшем прогреве водных масс, преимущественно до 19оС.

Саратовское

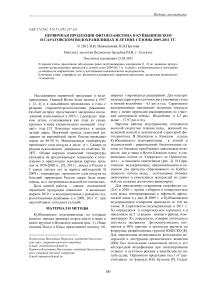

Рис. 1. Схема водохранилищ и расположение станций наблюдений. Приведена схема районирования Куйбышевского водохранилища по: Н.А. Дзюбан [6], Саратовского - по Н.А. Герасимовой [7]

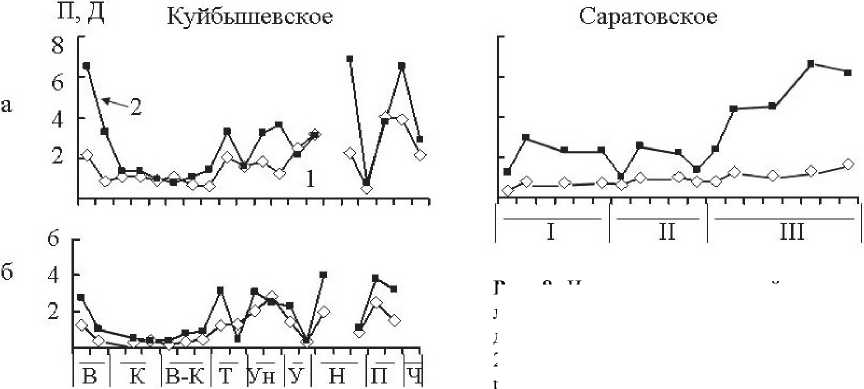

Рис. 2. Соотношение биомассы диатомовых (1) и синезеленых (2) водорослей в процентах от общей в июле-сентябре разных лет в разных плесах Куйбышевского водохранилища и в июне-августе в верхнем (I) и нижнем (III) районах Саратовского.

Плесы: В - Волжский, К - Камский, В-К - Волго-Камский, Ун-П - от Ундорского до Приплотинного.

Рис. 3. Изменение по длинной оси водохранилищ температуры воды (Т, о С) на станциях наблюдений в поверхностном (а) и придонном (б) горизонтах. 1 – 2009, 2 – 2010, 3 – 2011 гг. Полные названия плесов даны на рис. 1. Районы: I – верхний, II – средний, III – нижний.

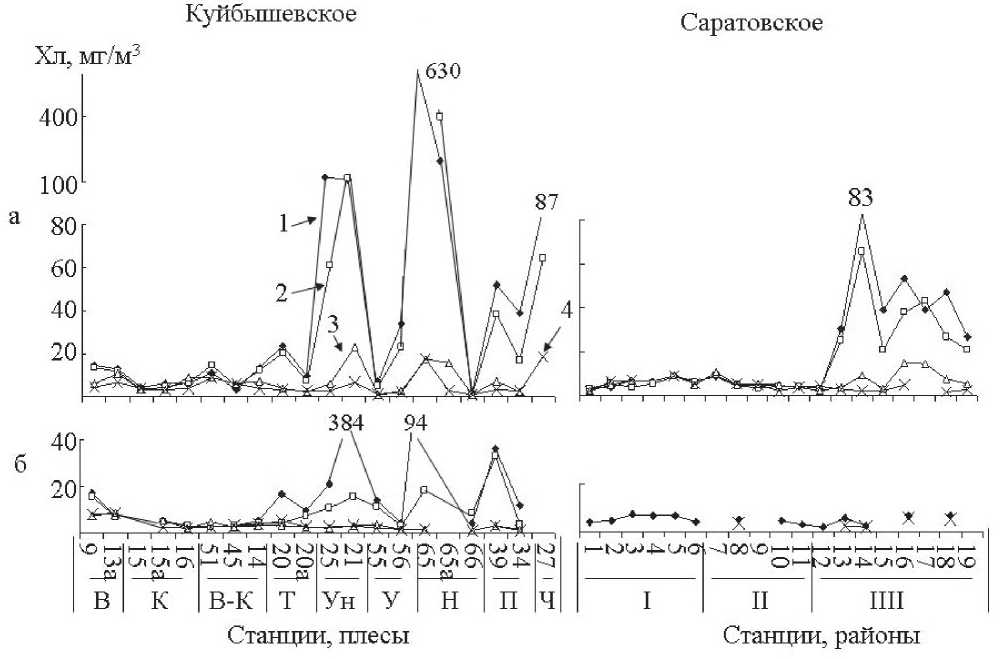

Рис. 4. Динамика содержания Хл (мг/м 3 ) в поверхностном (1), эвфотном (2), афотическом (3) и придонном (4) горизонтах водохранилищ в 2010 г. (а) и 2009, 2011 гг. (б).

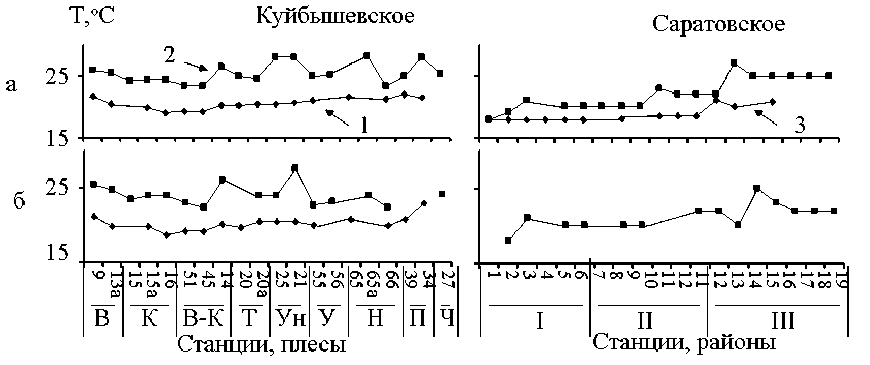

Верхние районы водохранилищ (рис. 4), сохраняющие речной режим, отличались сравнительно низким содержанием Хл, характерным для мезотрофных водоемов или нижней границе эвтрофных водоемов - в июле 2010 г. в Куйбышевском водохранилище, близкими его концентрациями в поверхностном и придонном горизонтах и меньшей пространственной вариабельностью. В озеровидных расширениях Куйбышевского водо- хранилища в 2009 и 2010 гг. и в озерно-речном районе Саратовского в 2010 г. развивались обширные поля «цветения» воды, в Куйбышевском водохранилище разделяемые участками с низким обилием водорослей.

Наибольшая продуктивность фитопланктона наблюдалась в июле экстремально жаркого 2010 г. в Куйбышевском водохранилище. Абсолютный максимум содержания Хл на ст. 65 в по- верхностном горизонте достигал 630 мг/м3, в слое 0-1 м - 909, в августе 2009 г. - 384,0, в Саратовском водохранилище в июне 2010 г. - 83,0 мг/м3. В других водохранилищах Волги максимальное содержание Хл в августе разных лет равнялось 96 (Иваньковское, 1995 г.), 102,4 (Рыбинское, 1989 г.), 73,1 (Угличское, 1999), 88,3 (Горьковское, 1992 г.) [11], 497 (Чебоксарское, 1985) [12] и 223 мг/м3 (Волгоградское, 1988 г.) [13].

Ранее зарегистрированные максимумы Хл в пелагиали Куйбышевского водохранилища не превышали 247 мг/м3, в холодные и многоводные годы снижались до 28 мг/м3 (1994 г.). Экстремальными они были только в прибрежной зоне:

-

- 1,5 г/м3 в Приплотинном плесе Куйбышевского водохранилища вблизи г. Тольятти в 2007 г.,

-

- 180 г/м3 в обширном пятне «цветения» воды у г. Ульяновск, начинавшемся от береговой линии в августе 1985 г. В то же время на других станциях в Ульяновском плесе содержание Хл не превышало 35 мг/м3.

Его пики в июле 2010 г. в Куйбышевском водохранилище наблюдались на станциях 25 и 21 (в Ундорском плесе), 65 и 65а (в Новодевичен-ском), 39 (в Приплотинном) и 27 (в Черемшан-ском заливе). При длительном теплом антициклоне максимумы Хл сформировались в поверхностном слое воды или (и) в эвфотной зоне, повышенным при этом его содержание было и по всей вертикали: в эвтрофной зоне до 23,3 мг/м3, на ст. 65, 27 - и у дна до 17,6-18,5 мг/м3.

В августе 2009 г., как отмечалось выше, наблюдения в озеровидных расширениях проводились при развитии антициклональных процессов, и также при формировании «цветения» воды. Но на начальной стадии эвтрофирования наиболее высокие концентрации Хл (на станциях 21 – 384 и 65 – 94 мг/м3) отмечались только в поверхностном слое воды, в эвфотной зоне его содержание не превышало 18, у дна 1,8-3,2 мг/м3.

«Цветение» воды в июне 2010 г., наблюдавшееся в озерно-речном районе Саратовского водохранилища с высоким водообменном, значительно уступало развивавшемуся в Куйбышевском, но закономерности изменения содержания Хл по вертикали были близкими к отмечаемым в Куйбышевском водохранилище в июле 2010. В июне 2011 г. при неустойчивых погодных условиях содержание Хл в поверхностном слое воды было крайне низким и изменялось от 1,2 до 7,6 мг/м3.

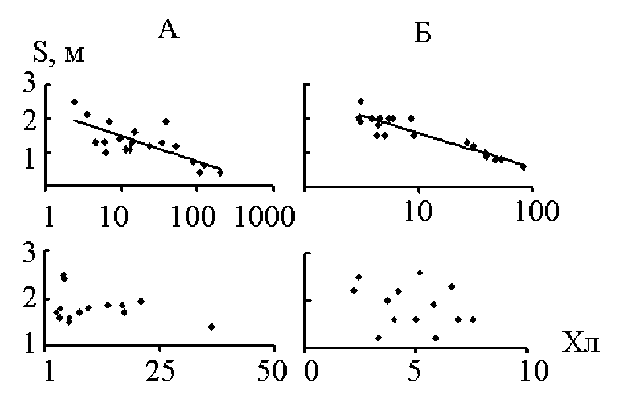

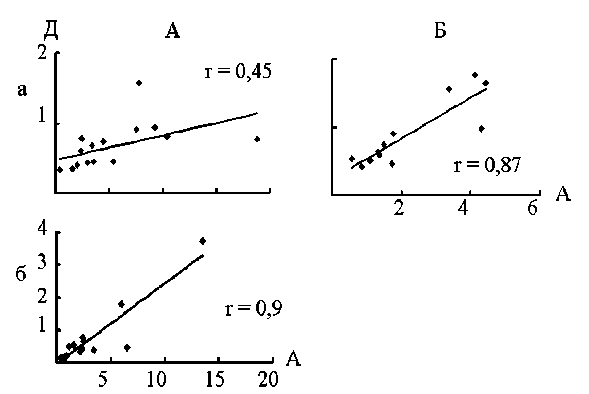

Прозрачность воды по диску Секки в Куйбышевском водохранилище в 2010 г. изменялась в пределах 0,4-2,5 м (на ст. 65 была близка к 0 м), в 2009 г. – 1,4-3, в Саратовском –1-3 м. На рис. 5. показано соотношение между содержанием Хл и прозрачностью воды. Как видно, при эвтрофиро-вании водохранилищ в экстремальном 2010 г. прозрачность воды определялась в основном содержанием Хл, в другие годы качество вод улучшалось, и связь Хл с прозрачностью ослабевала.

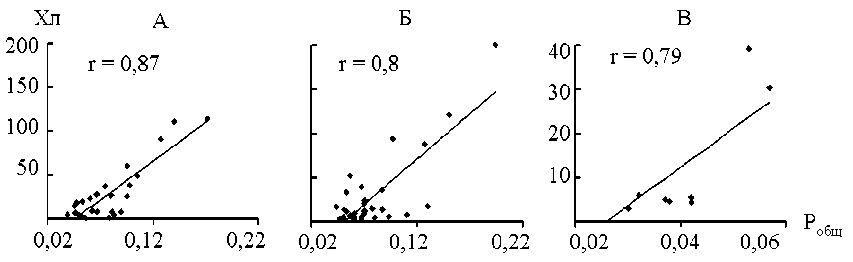

Как и ранее, наблюдалась тесная связь между содержанием Хл и общего фосфора (рис. 6).

а

б

Рис. 5. Соотношение между содержанием Хл (мг/м3) и прозрачностью воды (S) в Куйбышевском (А) и Саратовском (Б) водохранилищах в 2010 г. (а) и 2009, 2011 гг. (б)

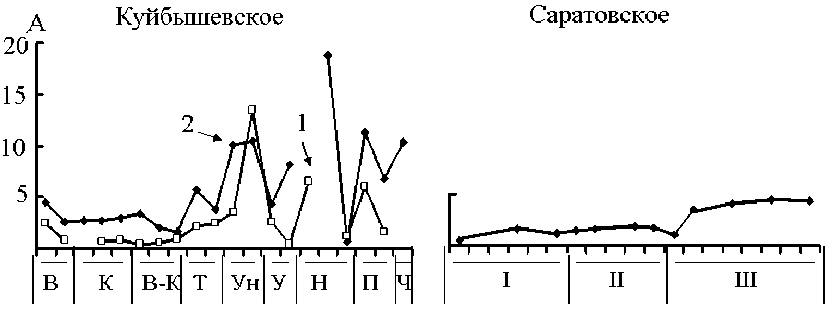

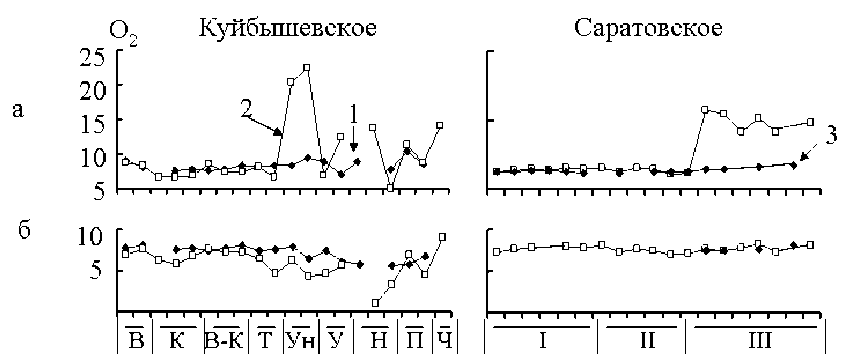

Фотосинтез водорослей, первичная продукция под 1 м2 и деструкция ОВ (рис. 7, 8) в Куйбышевском водохранилище определялись на всех станциях наблюдений (кроме ст. 65 в 2010 г. с максимальным обилием фитопланктона). В Саратовском водохранилище измерения проводились на большинстве станций в верхних районах и на 4-х

-

- в озерно-речном районе при содержании Хл в поверхностном слое воды 26,7-39,1 мг/м3. Динамика по длинной оси водохранилищ интенсивности фотосинтеза и первичной продукции в основном совпадала с изменениями содержания Хл.

Интенсивность фотосинтеза водорослей в Куйбышевском водохранилище в июле 2010 г.

была выше, чем в августе 2009 г., и выше, чем в предыдущие годы наблюдений в волжских водохранилищах (таблица). В Саратовском водохранилище абсолютный максимум наблюдался в августе маловодного и теплого 1975 г. – 5,7 при биомассе 34,11, в пересчете на Хл - 68 мг/м3. В июне 2010 г. он равнялся 4,44 мг О2/л ∙ сут. при содержании Хл, равном 38,9 мг/м3. Как видно, максимум фотосинтеза водорослей в 2010 г. был занижен, т.к пик Хл достигал 83,0 мг/м3.

Наибольший размах показателей скорости фотосинтеза планктона наблюдался в Новодевичен-ском плесе: на русловой ст. 65а – 18,38, на мелководной ст. 66 – 0,71 мг О 2 /л ∙ сут. при содержании Хл, соответствующем 405,0 и 2,4 мг/м3.

Рис. 6. Связь содержания хлорофилла "а" (Хл, мг/м 3 ) с общим фосфором (Р, мг/л) в Куйбышевском водохранилище в июне-августе 1985 г. (А), в августе 2009 и июле 2010 гг. (Б) и в Саратовском в июне 2010 г. (В)

Рис. 7. Динамика интенсивности фотосинтеза водорослей в водохранилищах (А, мг О 2 /л ∙сут.) в 2009 (1) и 2010 (2) гг. Остальные обозначения см. на рис. 1,3

Таблица . Максимальные величины фотосинтеза водорослей (А) в волжских водохранилищах и годы их регистрации

|

Водохранилище |

А, мг О 2 /л ∙сут. |

Источник |

|

Иваньковское |

15,9 (1981) |

[14] |

|

Угличское |

3,73 (1991) |

[15] |

|

Рыбинское |

6,95 (1989) |

[15] |

|

Горьковское |

6,98 (1989) |

[15] |

|

Чебоксарское |

7,15 (1989) |

[15] |

|

Куйбышевское |

18,83 (2010) |

[2] |

|

Саратовское |

5,72 (1975) |

[7] |

|

Волгоградское |

5,3 (1990) |

[15] |

Максимальные величины первичной продук- 22,92 г О2/м2 ∙сут. (рис. 8) в Куйбышевском во- ции – 13,5 г О2/м2 ∙сут. и минерализации ОВ – дохранилище в 2010 г. также были выше, чем ра- нее полученные в волжских водохранилищах – соответственно, 5,83-10,4 и 5,95-16,29 г О2/м2 ∙сут. [15]. Исключений 2: экстремальная первичная продукция (15,1 г О2/м2∙сут.) в 1957-1959 гг., в первые годы существования Куйбышевского водохранилища и экстремальная деструкция в 1972 г. в Саратовском - 45,0 г О2/м2 ∙сут. на русловой станции у с. Монастырское, но на других участках она не превышала 12,87 г О2/м2 ∙сут. [16].

Деструкция ОВ превышала первичную продукцию, особенно в Саратовском водохранилище:

в 2010 г. отношение П/Д в Саратовском водохранилище равнялось 0,3, в Куйбышевском – 0,7.

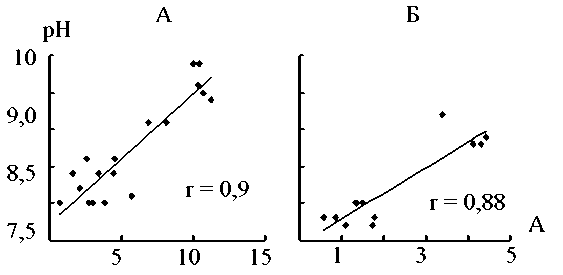

Зависимость скорости деструкции ОВ от фотосинтеза планктона показана на рис. 9. Как видно, коэффициенты корреляции высокими были по данным определения в Куйбышевском водохранилище в 2009 и в Саратовском в 2010 гг. и ниже в 2010 г. в Куйбышевском водохранилище. Обращает внимание и повышенная величина свободного члена (аллохтонная составляющая ОВ) на рисунках, составленных по результатам наблюдений в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах в 2010 г.

Рис. 8. Изменение по длинной оси водохранилищ первичной продукции (1 - П, г С/м2 ∙сут.) и деструкции ОВ (2 - Д, г С/м2 ∙ сут.) в 2010 (а) и 2009 гг. (б). Остальные обозначения смотрите на рис. 1,3

Рис. 9. Зависимость скорости деструкции ОВ (Д, мг О 2 /л ∙ сут.) от интенсивности фотосинтеза планктона (А, мг О 2 /л ∙ сут.) в Куйбышевском (А) и Саратовском (Б) водохранилищах в 2010 (а) и 2009 гг. (б)

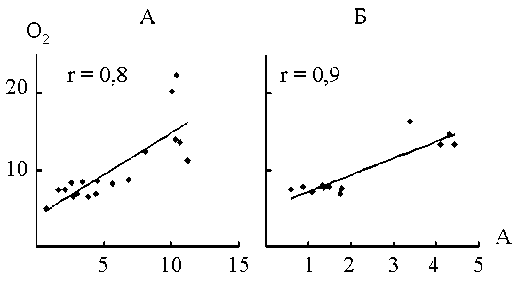

Интенсивный фотосинтез водорослей в экстремальном 2010 г. сопровождался обогащением поверхностных горизонтов кислородом и его снижением в придонном, в Куйбышевском водо- хранилище до величин ниже ПДК (рис. 10.). Наблюдается высокая зависимость между его содержанием в поверхностном слое воды и фотосинтезом водорослей (рис. 11).

Рис. 10. Изменение по длинной оси водохранилищ концентрации кислорода в поверхностном (а) и придонном (б) слоях воды в водохранилищах в 2009 (1), 2010 (2) и 2011 (3) гг.

Остальные обозначения смотрите на рис. 1,3

Рис. 11. Зависимость содержания кислорода (О 2 , мг/л) в поверхностном слое воды от интенсивности фотосинтеза водорослей (А, мг О 2 /л ∙сут) в Куйбышевском (А) и Саратовском (Б) водохранилищах.

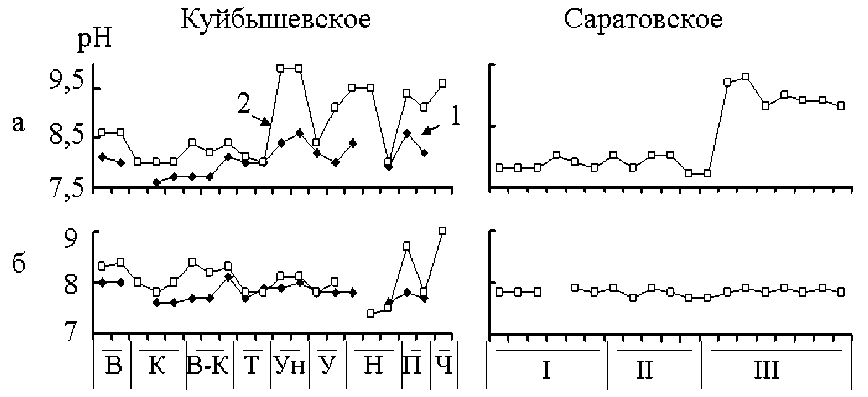

Интенсивное развитие фитопланктона отражается и на величине рН (рис. 12). Наиболее высокие ее величины наблюдали в поверхностном слое воды в июне и июле экстремального 2010 г. Поглощение диоксида углерода в процессе фотосинтеза приводило к смещению карбонатного равновесия, сопровождающегося увеличением рН. Соответственно в обоих водохранилищах наблюдалось подщелачивание воды и прямая связь между фотосинтезом водорослей и величиной рН (рис. 13).

Рис. 12. Изменение по длинной оси водохранилищ кислотности воды (рН) в поверхностном (а) и придонном (б) горизонтах в 2009 (1) и 2010 (2) гг. Остальные обозначения смотрите на рис. 1,3

Рис. 13. Связь кислотности воды (рН) с интенсивностью фотосинтеза планктона (А, мг О 2 /л ∙сут.) в Куйбышевском (А) и Саратовском (Б) водохранилищах в 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение первичной продукции планктона в водоемах и систематизация получаемых данных имеет длительную историю [17, 18 и др.]. В последнее время задачи, решаемые гидробиологией, дополняются вопросами разработки прогноза реакции водных экосистем на климатические изменения и прежде всего – продукции фитопланктона. В этом плане необходимы количественные данные, получаемые при наблюдениях в годы с аномально жарким летом. Впервые с 1936 г., когда сформировалась основная сеть метеорологических наблюдений, таким оказался 2010 г. - при аномалии температуры воздуха на территории европейской части России в июле, равной + 5,83 оС [5]. Проведение исследований в 2010 г. в водохранилищах с разной скоростью водообмена показало, что по всем показателям – скорость фотосинтеза, продукция фитопланктона под 1 м2, содержание Хл [18], реакция первичной продукции на резкое увеличение температуры воды определяется скоростью течения воды. В 2010 г. она максимальной была в Куйбышевском водохранилище при скорости водообмена 4,1 раз в год и ниже в Саратовском, скорость водообмена в котором равна 17,97 раз в год. Абсолютные максимумы, зарегистрированные в Куйбышевском водохранилище в 2010 г., практически превышали ранее отмеченные во всех волжских водохранилищах. Определены соотношения между показателями первичной продукции и факторами, с ними связанными: содержанием общего фосфора, растворенного кислорода и величины рН.

Список литературы Первичная продукция фитопланктона в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах в летние сезоны 2009-2011 гг.

- Номоконова В.И. Динамика содержания хлорофилла «а» в водных массах и донных отложениях нижневолжских водохранилищ//Бассейн Волги в XXI -м веке: структура и функционирование экосистем водохранилищ. Сб. материалов докладов Всероссийской конференции. ИБВВ РАН. п. Борок, 22-26 октября 2012. Ижевск: Издатель Пермяков С.А., 2012. С. 197-200.

- Номоконова В.И., Паутова В.Н. Первичная продукция и деструкция органического вещества в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах в 2009-2010 гг.//Бассейн Волги в XXI -м веке: структура и функционирование экосистем водохранилищ. Сб. материалов докладов Всероссийской конференции. ИБВВ РАН. п. Борок, 22-26 октября 2012. Ижевск: Издатель Пермяков С.А. С. 200-203.

- Пырина И.Л. Фотосинтетическая продукция в Волге и ее водохранилищах//Бюлл. Ин-та биол. водохранилищ, 1959. №3. С. 17-20.

- Пырина И.Л. Первичная продукция фитопланктона в Иваньковском, Рыбинском и Куйбышевском водохранилищах в зависимости от некоторых факторов//Продуцирование и круговорот органического вещества во внутренних водоемах: Тр. ИБВВ АН СССР. 1966. Вып. 13 (16).С. 249-269.

- Доклад об особенностях климата на территории Российской федерации за 2010 г.[Электронный ресурс]. -Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, 2011. 66 с. Режим доступа: http://WWW.meteorf.ru/, свободный.

- Дзюбан Н.А. О районировании Куйбышевского водохранилища//Бюлл. Ин-та биол. водохранилищ АН СССР. 1960. С. 53-56.

- Герасимова Н.А. Фитопланктон Саратовского и Волгоградского водохранилищ. Тольятти: ИЭВБ РАН, 1996. 200 с.

- Determination of photosynthetic pigments in sea water//Monographs on oceanographic methodology. Paris. UNESCO, 1966. P. 9-18.

- Бульон В.В. Первичная продукция планктона внутренних водоемов. Л.: Наука. 1983. 150 с.,

- Унифицированные методы анализа вод СССР. Выпуск 1. Л., 1978. с.

- Минеева Н.М. Растительные пигменты в воде волжских водохранилищ. М.: Наука, 2004. 156 с.

- Минеева Н.М., Абрамова Н.Н. Пигменты фитопланктона как показатели экологического состояния Чебоксарского водохранилища//Водные ресурсы, 2009. Т.36, № 5. С. 588-596.

- Паутова В.Н., Номоконова В.И. Продуктивность фитопланктона Куйбышевского водохранилища. Тольятти, 1994. 188 с.

- Пырина И.Л., Ляшенко Г.Ф. Многолетняя динамика продуктивности фитопланктона и высшей водной растительности и их роль в продуцировании органического вещества в зарастающем Иваньковском водохранилище//Биология внутренних вод. 2005.№ 3. С. 48-56.

- Минеева Н.М. Первичная продукция планктона в водохранилищах Волги. Ярославль: Принтхаус, 2009. 279 с.

- Дзюбан А.Н. Первичная продукция и деструкция органического вещества в воде Саратовского водохранилища в 1972 г.//Биол. внутр. вод. Информ. бюлл. 1976. № 31. С. 13-16.

- Винберг Г.Г. Первичная продукция водоемов. Минск: Изд-во АН БССР, 1960. -329 с.

- Бульон В.В. Закономерности первичной продукции в лимнических экосистемах. СПб.: Наука, 1994. 222 с.