Первичное описание керамических индустрий Серегинского поселения

Автор: Исерлис М., Брилева О. А., Днепровский К. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 263, 2021 года.

Бесплатный доступ

Керамика является важнейшим компонентом майкопской культуры и уникальным источником информации о ее производителях и пользователях. Целью нашего исследования является описание технологических систем, в рамках которых была произведена керамика Серегинского поселения. В статье представлены результаты технологического анализа керамического ансамбля, включающего в себя исследование методов конструирования, обработки поверхностей и обжига, а также анализ материалов, использованных для производства керамики и местного потенциального сырья для керамического производства. Жители Серегинского поселения пользовались керамикой, произведенной в рамках 2 индустрий, характеризуемых специфическими техниками, формовочными массами и принципами организации труда. Индустрии, описанные в статье, можно связать с двумя традициями, действующими в соответствии с разными технологическими принципами.

Майкопский культурный феномен, Адыгея, Серегинское поселение, гончарные технологии, организация керамического производства

Короткий адрес: https://sciup.org/143173949

IDR: 143173949 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.263.409-427

Текст научной статьи Первичное описание керамических индустрий Серегинского поселения

Керамика является базисным признаком майкопской культуры, и во многом на основании ее анализа различными исследователями были предложены теории о происхождении и развитии самого феномена (для обзора: Кореневский , 2004; 2018; Мунчаев , 1994; Lyonnet , 2007; Sagona , 2017). За последние три десятилетия был проведен и опубликован ряд важных исследований, значительно улучшивших наше понимание майкопской керамики и различных аспектов ее изготовления (см., например: Кореневский, Кизилов , 2015; Резепкин, Поплевко , 2019; Шишлов и др. , 2014). При этом керамические ансамбли зачастую опубликованы фрагментарно, а технические исследования до сих пор немногочисленны. Из каких компонентов состоит керамический ансамбль майкопского поселения?

Каковы технологические отношения между компонентами? Опираясь на систематизированный сравнительный технологический анализ самого распространенного археологического материала из одного поселения, мы надеемся рассмотреть гончарное производство и начать отвечать на эти вопросы.

Данное исследование основано на предпосылке, согласно которой технология есть не набор механических действий, применяемых для создания артефакта или для решения практической проблемы, технология – это знание, развившееся и используемое для достижения культурных и общественных целей ( Dobres , 2000). Технология, представляя из себя социально-техническую систему ( Pfaffenberger , 1992), отражает взаимодействие между знаниями и материалом, с одной стороны, и человеческим агентом и обществом – с другой. Технологический выбор – это своего рода «перевод» социальных потребностей в технические термины, так как подбор специфических техник и технологий обусловлен не только доступными знаниями и материалами, но и обществом и решениями гончара. При этом техническое действие является «эффективным традиционным актом» ( Mauss , 1936). Отношения между традицией и технологией ведут к определенному отбору из спектра возможностей инструментария: в подборе приемлемых вариантов и их сохранении традиции играют важную роль ( Lemonnier , 1992; Gosselain , 1994). Технологический выбор не может быть объяснен только функциональными и природными ограничениями, поскольку мастер при выборе между функционально равными альтернативами действует, опираясь и на технологическую традицию, и на общественные нормы. В нашей статье этот многокомпонентный выбор соответствует технологической традиции – модели поведения и практики из «хранилища» знаний, известного и одобренного группой и гончарами ( Dobres , 2000).

Методы исследования

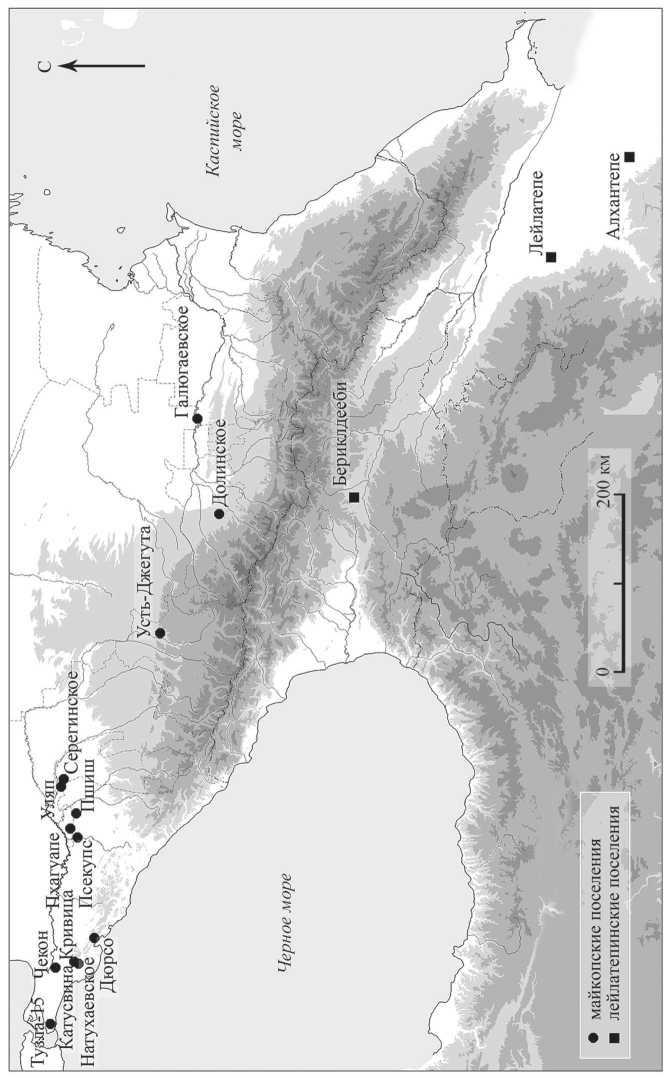

Керамический ансамбль Серегинского поселения был исследован в рамках проекта сравнительного технологического анализа керамики, в его состав вошли находки из 11 майкопских и 3 лейлатепинских памятников (рис. 1). Исследование включает в себя анализ материалов, использованных для производства керамики, методов конструирования, обработки поверхностей и обжига. Методы формовки, обработка поверхности и состав сырья исследовались визуально, с использованием стереомикроскопа, и анализировались методами петрографии1.

Образцы разделены на группы по минералогическому составу глины и ото-щителей. Отощителями в нашем исследовании считаются природные или введенные гончаром частицы размером больше 62 мкм. Петрография шлифов сопоставлялась с геологическими картами и образцами сырья. Для определения возможных источников глины, с учетом площади водосбора рек Грязнухи и Ульки и географического положения поселения, на Серегинском поселении и в его

Рис. 1. Расположение Серегинского поселения, а также некоторых майкопских и лейлатепинских поселений окрестностях было отобрано пять образцов потенциального сырья (Vita-Finzi, 1978).

В данном исследовании термин «класс посуды» идентичен термину «ware», принятому в англоязычной и немецкоязычной литературе, и обозначает изделия, сходные по макроскопическому составу глины, методам работы с материалом, приемам обработки поверхности и способам обжига. Термин «кухонная посуда» обозначает класс изделий, предназначенных для приготовления пищи с применением огня, а «тарная и столовая посуда» – класс изделий для хранения и подачи пищи. Термин «формовочная масса», или «тесто», отражает сочетание различных компонентов и характеристик, включая глинистую часть массы, добавки и способы подготовки формовочной массы, определяемые под микроскопом. Основу каждой формовочной массы составляет глина одного сорта из определенного месторождения. Любой дополнительный отощитель является причиной для определения новой формовочной массы. Например, добавка растительного материала явилась причиной для выделения новой формовочной массы АА3-2-17, отделив ее от идентичной массы АА3-17. Посуда одного класса могла изготавливаться из различных формовочных масс. Глина из одного источника могла использоваться гончарами разных мастерских. Однако формовочная масса определенного состава, а также близкие массы могут относиться только к одной мастерской. Под термином «индустрия» в данном случае подразумевается несколько тесно связанных между собой гончаров или мастерских.

География и геология Серегинского поселения

Серегинское поселение находится на северном берегу р. Грязнухи, впадающей в р. Ульку, левый приток р. Лабы (среднее течение р. Кубань), в 7 км к северу от поселения. Поселение расположено на Прикубанской/Закубанской наклонной равнине, южной части Прикубанской низменности, простирающейся от Азовского моря на западе до Ставропольской возвышенности на востоке и от рек Дон и Маныч на севере до предгорий Кавказского хребта на юге. С геологической и геоморфологической точек зрения Прикубанская равнина находится в полосе предгорного прогиба и отличается в основном ровной, местами волнистой поверхностью. Прикубанская наклонная равнина рассечена долинами притоков р. Кубань на водораздельные плато, вытянутые на север. Для равнины типичны речные террасы высотой до 200 м и балки. Прикубанская равнина сложена четвертичными речными осадочными формациями, включающими аллювий, глины, лёссовидные суглинки и галечники, а также плиоценовыми и миоценовыми глинами, аргиллитами, песчаниками и мергелями, вымываемыми водой р. Кубань и ее притоков (Государственная геологическая карта СССР…, 1957; 1987; Государственная геологическая карта…, 2000). В южной части равнины находятся две параллельные куэсты, Лесистый и Пастбищный хребты, демонстрирующие неогеновые и меловые (известняковые) морские отложения. Скалистый хребет, третья и самая южная куэста, сложенная юрскими осадочными породами, является самым южным из находящихся на северном склоне Большого Кавказа. Главный хребет, образовавшийся в результате палеоцен-кайнозойской альпийской складчатости, построен гранит-диоритами, а в складчатость вовлечены морские отложения мезозоя – юрские и меловые песчаники, алевролиты, сланцы, биогенные известняки с криноидами, фораминиферами и радиоляриями (Кhain, Milanovsky, 1963; Philip et al., 1989). Тектонические разломы сопровождались вулканизмом с образованием базальтов, андезитов, дацитов, а также туфобрекчий.

Результаты

Общее описание ансамбля

Керамический ансамбль Серегинского поселения ( Днепровский , 1991) включает банки разных размеров, миски, кубки, котлы/чаны, пифосы, цедилки, двугорлые банки и кухонную посуду: горшки и жаровни2. Кроме посуды, на Сере-гинском поселении были найдены десятки глиняных подставок и их фрагментов.

Нами были обследованы 210 фрагментов и сосудов. Для минералогического анализа отобраны фрагменты 49 сосудов, 5 подставок и 1 фрагмент турлучной обмазки. Выборка включает все основные типы изделий разных классов и формовочных масс.

В процессе изучения нами были определены четыре основных класса посуды:

-

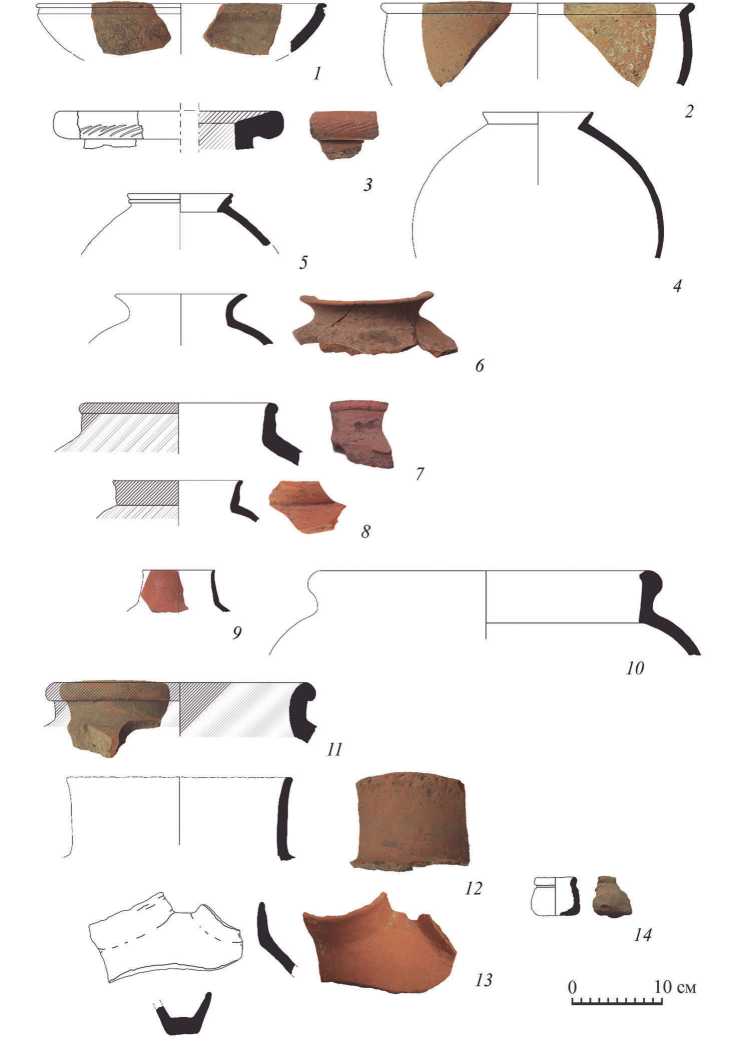

1. Посуда (миски, банки, котлы/чаны3 и пифосы; рис. 2) из мелкозернистой глиняной массы с небольшими органическими включениями или без таковых, обожженная до бежевого, оранжевого, красного и изредка серого цветов (15 %, 31 из 210 фрагм.). Черепок, преимущественно покрытый ангобом, с заглаженной и изредка лощеной поверхностью. Изломы сосудов обычно единого цвета. В некоторых изломах невооруженным глазом виден мелкий, хорошо отсортированный светлый песок.

-

2. Данный класс посуды почти идентичен классу 1, но часто характеризуется большим содержанием растительных (5–15 %) добавок и песка, а также

-

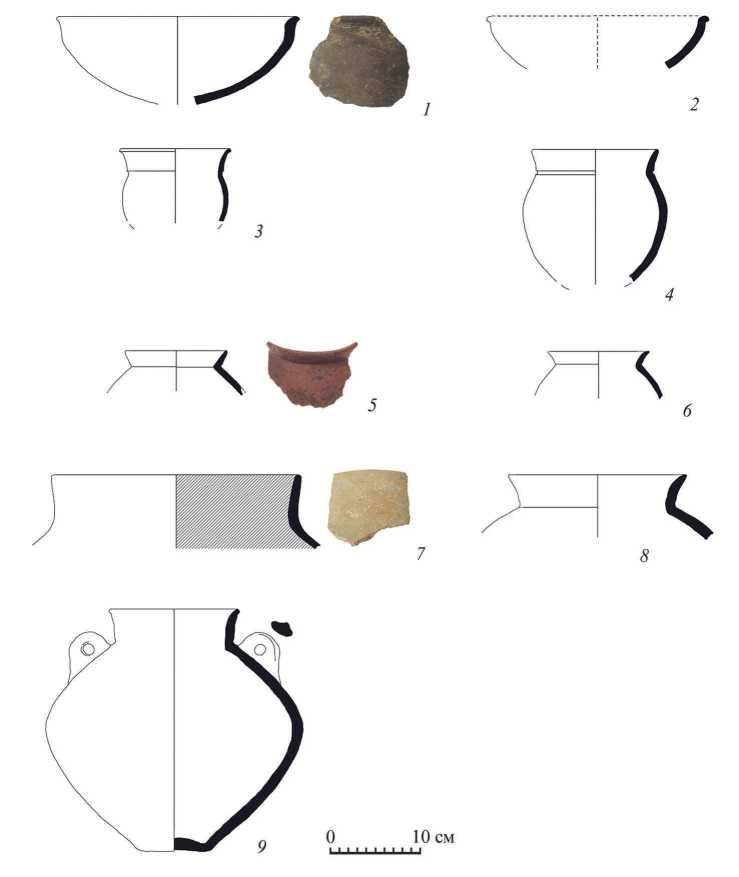

3. Светло-желтая, бежевая до коричневой столовая и тарная посуда, двухцелевые банки из средне- и крупнозернистой глины, от относительно гомогенной до комковатой массы, с песком, шамотом и органическими включениями или без таковых (23 %, 49 из 210 фрагм.). Черепок, преимущественно покрытый ангобом, с заглаженной и изредка лощеной поверхностью. Включает миски и банки для подачи и хранения пищи, а также двухцелевые банки, использовавшиеся для хранения и приготовления пищи (рис. 3; 4: 2, 4 ). Наличие сажи на поверхности некоторых сосудов вместе с потрескавшимися ангобом и лощением свидетельствует об использовании части банок этого класса для приготовления пищи.

-

4. Кухонная посуда темно-серого, бежевого или коричневого цвета со следами сажи и нагара (26 %, 55 из 210 фрагм.) (рис. 4: 1, 3, 5–9 ). Глина крупнозернистая, часто комковатая, с крупным песком, иногда с растительными ото-щителями. Изделия данного класса демонстрируют схожесть в использовании материалов с классом 3, отличаясь применением более крупных отощителей (до 6000 мкм) и более высокой вариабельностью в способах крепления различных частей изделий. При этом способы обработки поверхностей демонстрируют бóльшую гомогенность: горшки ангобированы, тщательно заглажены и иногда залощены, а жаровни ангобированы и залощены или тщательно заглажены изнутри и покрыты толстым слоем жидкой глины с внешней стороны.

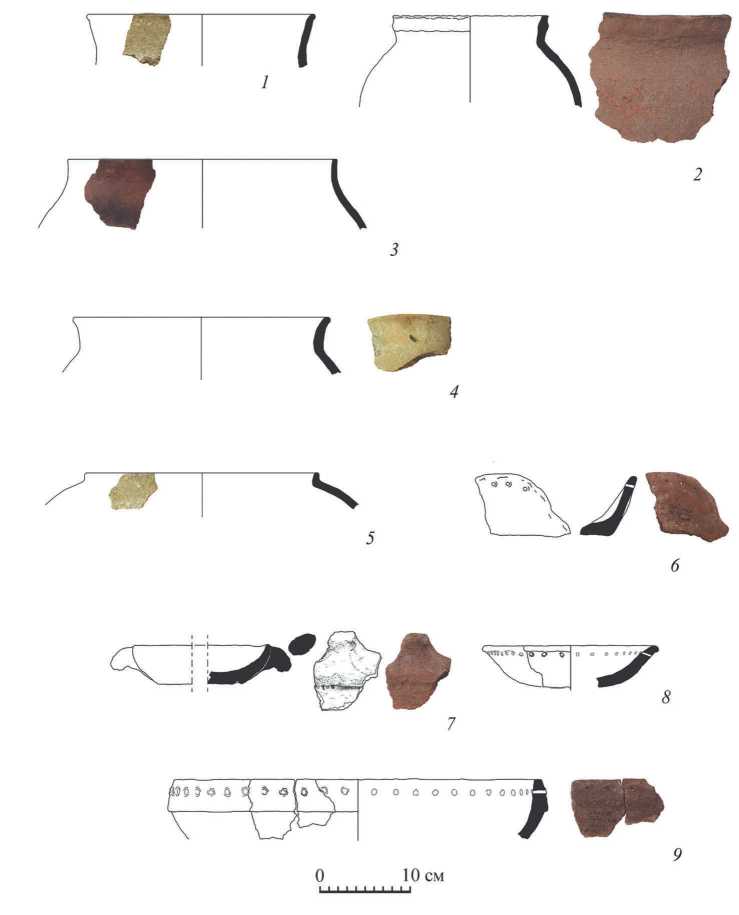

Рис. 2. Технологическая группа 1, классы 1 и 2

1 – миска, Б2-7-174; 2 – миска, В2-7; 3 – котел/чан, Б2-7; 4 – банка, Б2-7; 5 – банка, В2-7; 6 – банка, Б2-7; 7 – банка, Б2-7; 8 – банка, В2-7; 9 – банка, Б7; 10 – пифос, ББ2-7-17; 11 – пифос, В2-7; 12 – пифос, В2-7; 13 – двугорлая банка; 14 – миниатюрная банка, Б2-7

наличием серых или черных сердцевин в изломе черепка. Класс 2 (36 %, 75 ед.) включает миски, чаши/кубки, пифосы, котлы/чаны, банки и одну миниатюрную банку (рис. 2).

Гончарные техники

С технической точки зрения керамический ансамбль состоит из 3 частей.

Столовая и тарная посуда (классы 1 и 2). Изготовители посуды использовали тонкозернистую глину, которую они тщательно перемешивали, о чем свидетельствует ее гомогенность и плотность. И в изломах, и на стенках изделий прослеживаются жгуты 2,3–5,2 см в высоту и места их соединений. Изготовители пифосов и котлов поддерживали сооружаемые из жгутов стенки с помощью веревок, следы которых были идентифицированы на внешних поверхностях нескольких изделий. Для формовки венчиков банок добавляли жгут к верхней части их стенок изнутри или жгуты к внутренней и внешней поверхности. Венчик формировали из другого жгута, размещая его поверх слегка утолщенной (за счет добавленных жгутов) верхней части изделия и примазывая жгут венчика глиной ранее добавленных жгутов утолщения. Венчики котлов и пифосов надстраивались схожей техникой. На внутренних и изредка внешних сторонах банок замечены следы выбивания/выколотки5, сопровождаемые неровным профилем

Рис. 3. Технологическая группа 2, класс 3

1 – миска, AAA2-3-17; 2 – миска; 3 – банка/кратер, АА3-17; 4 – банка/кратер; 5 – банка, АА3-2; 6 – банка, АА3-17; 7 – банка, ААА2-6-17-18; 8 – банка, АА3-17; 9 – банка

Рис. 4. Технологическая группа 2, класс 4 ( 1, 3, 5–9 ) и класс 3 ( 2, 4 )

1 – горшок, АА17; 2 – горшок/банка, AAA3-17; 3 – горшок, AAA3-17; 4 – горшок/банка, AA2-17; 5 – горшок, AA2-17; 6 – жаровня; 7 – жаровня, AA3-17; 8 – жаровня, AA3-2-17; 9 – жаровня, AA3-17

и изменяющейся толщиной стенок. На внешних поверхностях стенок эти следы были стерты последующей обработкой поверхностей.

На внешних поверхностях 3–5 % венчиков и шеек сосудов зафиксированы следы заглаживания по влажной поверхности с использованием ткани или твердого инструмента: это неглубокие бороздки и отпечатки растительного материала, параллельные или перпендикулярные венчику. Параллельные венчику следы не могут быть интерпретированы в качестве свидетельства использования гончарного круга: бороздки не сплошные и присутствуют исключительно в верхней части изделий. Большинство сосудов тщательно заглаживали, полировали и изредка лощили. Черные или серые сердцевины отмечены в изломах менее 40 % фрагм., причем в изломах подавляющего большинства котлов сердцевин не было зафиксировано. Посуда обожжена в окислительной среде. Важно отметить относительно высокий уровень стандартизации техник в классах 1 и 2, в особенности стремление к созданию гомогеного теста и тщательную обработку поверхностей.

Столовая и тарная посуда и посуда двойного предназначения (класс 3). Глина – от плотной до пористой, нередко гетерогенная и комковатая – включает большие белые, изредка коричневатые и красные, слегка окатанные и угловатые зерна (5–25 %). Жгуты, использованные как основной метод формовки, идентифицированы в изломах и на поверхностях сосудов. Иногда к жгутам добавляли ленты. Техники обработки поверхностей, как и техники приготовления теста, разнообразны, особенно на фоне стандартных методов обработки изделий классов 1 и 2. Около 67 % фрагм. ангобированы: стенки мисок с двух сторон, у банок ангобом покрывались внешние и внутренние поверхности венчика. Стоит также обратить внимание на отсутствие четких признаков выбивания/выколот-ки на стенках керамики этой группы. Стенки сосудов заглаживали, полировали, изредка лощили, используя текстиль и инструменты с жесткой поверхностью. Неглубокие серии бороздок, описанные в группе классов 1 и 2, не были зарегистрированы в этой группе. Все сосуды характеризуются черными сердцевинами с размытыми границами в изломе. Обжиг сосудов имеет широкий спектр цветов, от бледно-серого до оранжевого и красного, нередко с сероватыми, темно-серыми или красными пятнами.

Кухонная посуда (класс 4). Глина в этой группе крупнозернистая, комковатая и богата крупным перемешанным песком, схожим с отощителями класса 3. Для формовки сосудов использовали жгуты, иногда дополненные лентами. Размеры жгутов, способ их соединения, способ заглаживания стенок и другие приемы разнообразны: к примеру, нами выделено и описано 3 способа крепления стенок жаровен ко дну. Горшки ангобированы, тщательно заглажены и иногда залощены. Жаровни ангобированы и залощены или тщательно заглажены изнутри, внешние поверхности стенок покрыты толстым слоем жидкой глины, нанесенным на подсушенное изделие. В стенках некоторых жаровен имеются сквозные отверстия.

Состав формовочных масс

На основании микроскопического анализа шлифов керамических изделий, подставок и образцов потенциального сырья было определено 23 вида формовочных масс, относящихся к 6 группам (табл. 1). Группы глин (A-ААА, АА, Б, ББ, В, Г) обозначаются прописными буквами, к которым могут быть добавлены цифры с указанием различных типов отощителей.

Группа А-ААА. Основа формовочных масс у сосудов этой группы глинистая, с оптической ориентацией, содержит известняковый компонент. Основы А и ААА различаются степенью их однородности и количественным содержанием известняка: основа А неоднородна, зачастую комковата и содержит небольшое количество известняка размером до 260 мкм; основа ААА однородна, иногда включает комки и содержит до 15 % известняковых фрагментов размером до 1000/6000 мкм. Иловый компонент массы включает полевой шпат, кварц, известняк, оксид железа, слюду, амфибол и пироксен (> 1–7 %). Добавки состоят из округлых или угловатых частиц полевого шпата и кварца размером до 100 мкм (иногда до 260 мкм, 3 %), мела, известняка и известкового туфа до 260 мкм (> 3 %), слюды и амфибола до 100 мкм (1 %), редких частиц песчаника, аргиллита и/или сланца до 400–500 мкм.

Группа включает 7 формовочных масс: А2 – с добавленным растительным материалом (10 %); А3-17 – с шамотом (> 15 %) и гранитным песком (15 %); ААА, ААА7 – с полевым шпатом (> 7 %); ААА17 – с гранитом (< 20 %); ААА2-6-17-18 – с добавленным растительным материалом (> 1 %), свежим известняком (5 %), гранитом (5 %) и метаморфическими породами (3 %); ААА3-17 – с гранитом до 8 мм (7 %) и шамотом (3 %); ААА2-3-17 – с добавленным шамотом (< 7–15 %), гранитным песком (3 %) и растительным материалом (3 %).

Группа АА. Основа – илистый компонент и непластичный компонент формовочных масс, идентичные основе А-ААА, но группа АА не содержит известняковый компонент. Группа включает 6 формовочных масс: АА17 – с гранитом (20 %); АА2-7 – с полевым шпатом и кварцем (< 3 %) и растительным материалом (< 5 %); АА2-17 – с гранитом (< 15 %) и растительным материалом (> 1 – < 3 %); АА3-2 – с растительным материалом (1 %) и шамотом (< 5 %); АА3-17 – с добавленным шамотом (> 1 – < 15 %) и гранитным песком (> 3 – < 15 %); АА3-2-17 – с шамотом (> 1 – < 15 %), растительным материалом (< 1 %) и гранитным песком (> 5–15 %).

Группа Б-ББ. Основа формовочных масс однородная, глинистая, с высоким содержанием илистой слюды, с оптической ориентацией или без нее. Основа ББ насыщена (> 3–7 %) порами и каналами, включает до 30 % непластичных компонентов и в ряде случаев содержит редкие фрагменты трахита и базальта. Глина насыщена илистым компонентом (3 – < 15 %), включающим в основном полевой шпат, кварц и слюду, сопровождаемые амфиболом и оксидом железа. Непластичный компонент размером до 130–200 мкм включает слюду (> 3 %), амфибол (> 1 %) и изредка отдельные зерна диорита. В ряде шлифов были зафиксированы очень редкие фрагменты песчаника, аргилпита и/или метаморфических пород.

Таблица 1. Количество и распределение сосудов выборки и подставок в соответствии с составом формовочных масс

|

Итого |

Ю |

гч |

с\ гН |

■^" |

ГП |

гН |

г- |

ш |

■п |

||

|

Г |

^ |

||||||||||

|

В17 |

— |

^ |

|||||||||

|

В2-7 |

С<| |

С<| |

Ьх |

||||||||

|

ББ 3-7-17-6 |

^ |

||||||||||

|

ББ 7-17-6 |

^ |

||||||||||

|

ББ 2-7-17 |

С<| |

— |

> |

||||||||

|

ББ7-17 |

— |

^ |

|||||||||

|

Б3-17 |

— |

^ |

|||||||||

|

Б2-7 |

m |

-н |

-н |

so |

|||||||

|

Б7 |

—< |

^ |

|||||||||

|

AAA2-3-17 |

— |

— |

|||||||||

|

AAA3-17 |

— |

-н |

<*> |

||||||||

|

AAA2-6-17-18 |

— |

^ |

|||||||||

|

AAA17 |

^ |

||||||||||

|

AAA |

— |

^ |

|||||||||

|

AA3-2-17 |

|||||||||||

|

AA3-17 |

— |

m |

— |

Cs| |

С<| |

<5Ь |

|||||

|

AA3-2 |

— |

^ |

|||||||||

|

AA2-17 |

—< |

m |

> |

||||||||

|

AA2-7 |

— |

^ |

|||||||||

|

AA17 |

—< |

—< |

^ |

||||||||

|

A3-17 |

^ |

||||||||||

|

A2 |

^ |

||||||||||

|

К Я Т s ее Ч eg s |

cd о Я S |

ю |

cd Я cd И |

2 о 2 5 W О |

S К |

н S |

cd И cd Ю cd Я 2 ё S S S |

CQ |

а |

я cd н к |

5 |

Примечания – обозначения добавок в маркировке формовочных масс : 2 – растительный материал; 3 – шамот; 4 – вулканическая порода; 6 – известняковый песок; 7 – полевой шпат/кварц; 16 – песчаник/алевролит/аргиллит; 17 – гранитный песок; 18 – измельченный песок метаморфических горных пород

Группу составляют 8 формовочных масс: Б7 – с полевым шпатом размером до 240 мкм (> 3–5 %); Б2-7 – с добавленным растительным материалом (< 1–7 %) и полевым шпатом (< 3–5 %); Б3-17 – с шамотом (> 5 %) и гранитным песком (5 %); ББ7-17 – с полевым шпатом, кварцем (10 %) и песком гранита (< 5 %); ББ2-7-17 – с растительным материалом (< 1–3 %), полевым шпатом и кварцем (10–15 %) и гранитным песком (3–5 %); ББ7-17-6 – с полевым шпатом и кварцем (15 %), гранитом (5 %) и известняком; ББ3-7-17-6 – с шамотом (< 15 %), полевым шпатом и кварцем (< 5 %), гранитом (< 5 %) и известняком (3 %).

Группа В. Основа формовочных масс однородная, известковая, насыщена слюдой и амфиболом. Иловый компонент состоит из полевого шпата, кварца, слюды, амфибола, известняка и оксида железа. Непластичный компонент включает известняк и вторичные известковые породы (в основном распавшиеся, > 1–5 %), слюду (> 3 %), амфибол (> 1 %), оксид железа (1 %). В группе две формовочные массы: В2-7 – с растительным материалом (1300–3200 мкм, 5 %), полевым шпатом и кварцем (> 3–7 %); В17 – с гранитным песком до 1500 мкм (10 %).

Формовочная масса Г характеризуется гомогенной, мергелистой основой без каналов, с относительно высоким содержанием илистого известняка. Иловый компонент (3 %) содержит известняк, полевой шпат, кварц, слюду, амфибол и пироксен. Отощители включают полевой шпат и кварц (> 3 %), известняк (3 %), оксид железа (> 1 %) и очень редкие частицы слюды и амфибола. Часть зерен известняка распалась или взорвалась в результате обжига.

Формовочные массы и источники сырья

Минералогически основа группы формовочных масс АА идентична пробам почвы, собранным на Серегинском поселении и за пределами границ распространения его культурного слоя. Формовочные массы группы А-ААА идентичны или очень близки по своему составу пробе седимента из р. Грязнухи и минералогически проанализированному фрагменту обмазки. Принципиальное различие между группами АА и А-ААА состоит в наличии известковой составляющей в иловом компоненте и среди отощителей группы А-ААА. Остальные составляющие этих двух групп идентичны качественно и количественно. Основываясь на данных наблюдениях, учитывая факт использования глин А-ААА и АА для изготовления подставок и в качестве обмазки, а также наличие ракушек во многих шлифах группы А-ААА, можно предположить, что в качестве основы для изготовления данных масс служил речной седимент.

Группы Б и В показывают ограниченное сходство с группами A-AAA и AA и с образцами сырья. Группы Б и В отличаются от групп A-AAA и AA качеством глинистых основ и отощителей и характеризуются мелкозернистыми, однородными и в основном богатыми слюдой глинами с отсортированными добавками. Наличие свежего песка полевого шпата и относительно высокое (по сравнению с образцами групп A-AAA, AA и сырья) содержание слюды и амфибола может указывать как на неизвестное, но местное происхождение глин Б и B, так и на их синтетическую природу, результат манипуляций гончаров. Поэтому основу Б можно определить как глину из неизвестного (но расположенного недалеко от Серегинского поселения) месторождения, смешанную со свежемолотым гранитом и/или продуктами оного. Разница между группами В и Б заключается в наличии известкового компонента в пластичной основе и известняка среди отощителей группы В. Это позволяет предположить, что формовочные массы группы В основаны на мергеле, залегающем рядом с глиной Б, или же глина В была создана гончарами путем добавления известкового компонента в глину Б и тщательного перемешивания теста.

Компоненты формовочной массы Г, из которой сделан один кубок, позволяют предположить, что это мергель местного происхождения.

Керамические технологии на Серегинском поселении

Очевидна корреляция между классами посуды, с одной стороны, и формовочными массами – с другой. Посуда классов 1 и 2 изготовлена из формовочных масс групп Б и В (рис. 2), а посуда классов 3 и 4 – из формовочных масс групп АА и ААА (рис. 3; 4). Подставки, функционально не являющиеся частью керамического ансамбля, изготовлены как из формовочных масс, использовавшихся для производства керамики классов 3 и 4 (АА3-2-17 и АА3-17), так и из масс, применяемых исключительно для подставок (А2, А3-17 и ААА17).

Другим важным индикатором различия между классами, наряду с качеством глин и отощителей6, является использование специфических видов отощителей (шамота и мелкого полевого шпата) для производства разных классов посуды. Из формовочных масс с добавкой шамота были изготовлены 16 (из 26) изделий классов 3 и 4 и два из 23 изделий классов 1 и 2. Напротив, одна миска (из 26 изделий) класса 3 и бóльшая часть (20 из 23) керамических изделий классов 1 и 2 были сделаны из масс с добавкой мелкого песка полевого шпата. Kлассы 1 и 2 отличаются от классов 3 и 4 не только морфологически, но и в выборе вида глинистого материала и отощителей, техниками обработки материалов и другими описанными выше техниками.

Анализ сырья, методов формовки и обработки сосудов позволяет разделить исследуемую керамику на две технологические группы:

-

1. Миски, котлы, кубки, пифосы и банки классов 1 и 2.

-

2. Миски, банки, двухцелевые банки класса 3, горшки и жаровни класса 4.

Представленный анализ керамического ансамбля Серегинского поселения позволяет нам заявить о сосуществовании двух технологических традиций, характеризуемых различными базовыми принципами.

На основании наблюдений мы выделяем следующие технологические принципы группы 1:

-

1. Использование двух видов тонкозернистой глины из одного или двух очень близких источников.

-

2. Использование ограниченного числа формовочных масс; предпочтение масс с мелким песком полевого шпата. Относительно большое разнообразие формовочных масс в классах 1 и 2, при достаточно высоком уровне стандартизации техник, может быть объяснено несколькими факторами, включающими небольшую выборку и стратегию отбора при сортировке керамики.

-

3. Корреляция между типом и размером сосуда и объемом отощителей: использование насыщенных отощителями формовочных масс для толстостенных изделий.

-

4. Тщательное приготовление теста.

-

5. Использование комбинированных методов конструирования сосудов.

-

6. Тщательная обработка поверхностей керамических изделий.

-

7. Тщательно контролируемый обжиг.

Гончары группы 2 следовали следующим принципам:

-

1. Использование крупнозернистой глины (А-ААА и АА), находящейся в непосредственной близости от поселения.

-

2. Использование большого числа формовочных масс; добавление шамота.

-

3. Отсутствие четкой корреляции между формовочными массами, типами и размерами сосудов.

-

4. Использование в основном слабо перемешанного теста, но изредка и хорошо перемешанного теста.

-

5. Большая вариабельность в обработке поверхностей керамических изделий.

-

6. Вариабельность в обжиге.

Основная часть керамики на Серегинском поселении, включая миски, банки, двухцелевые банки, горшки и жаровни, произведена мастерами, применявшими глинистые материалы AA и AAA, находившиеся буквально «под ногами». Производство столовой и тарной посуды класса 3 связано с производством кухонной посуды класса 4, поскольку использовались идентичные глинистые основы и формовочные массы. Однако кухонная посуда отличается очень высокой вариабельностью в технике конструирования и в методах обработки поверхностей: в ансамбле Серегинского поселения тяжело найти два похожих горшка. Эти гончары не производили технически сложные тонкостенные банки, пифосы и котлы, для производства которых требовались особые навыки и сырье. Производители керамики классов 3 и 4 работали непосредственно на поселении, и, исходя из вариабельности в формовочных массах и техниках обработки поверхностей, мы можем предположить, что производство керамики не было их единственным занятием. Гончары делали небольшие партии изделий, замешивая относительно небольшие объемы формовочных масс, не придерживаясь строго рецепта, и при конструировании и обработке не следовали единой инструкции, что отражается в качественной и количественной вариабельности отощителей, морфологии и цвете изделий.

В отличие от производителей столовой и тарной посуды класса 3, гончары классов 1 и 2 прилагали значительные усилия для добычи тонкозернистых глин из определенных источников, тщательно обрабатывали, замешивали до гомогенного состояния теста, используя стандартизированные (относительно классов 3 и 4) массы, и тщательно обрабатывали поверхности сосудов.

Отличаясь визуально и технически от классов 1 и 2, класс 3 в значительной степени функционально «перекрывает» классы 1 и 2, включая в себя миски и банки (рис. 3: 1, 2 ). При этом в класс 3 не включены чаны, пифосы и двугорлые банки, а классы 1 и 2 не включают широкогорлые банки/кратеры и банки с ручками (см. рис. 2; 3: 3, 4, 9 ). Значительную часть керамических изделий, выполнявших схожие функции (классы 1, 2 и 3), изготавливали гончары, работавшие в одной географической и геологической среде, но следовавшие двум различным «наборам» принципов.

Производитель миски и банки из технологической группы 1, основываясь на традициях и навыках, совершал технологические выборы, отличные от производителя миски и банки группы 2, начиная с планирования, через выбор глины, ее подготовку, применяемые техники и до обжига.

Заключение

Керамические изделия технологической группы 1, с одной стороны, и группы 2 – с другой, изготовлены в разных традициях и в различных условиях организации производства. Технологическая группа 1 произведена гончарами индустрии 1, работавшими в рамках специализированных мастерских, строго следовавшими точным «инструкциям» от отбора материала до обжига. Вариабельность группы 2 выделяется на фоне группы 1, указывая на значительную свободу гончаров в принятии решений, и позволяет предположить, что ее производством занимались гончары с различными навыками, для которых это не было постоянным занятием. Существование индустрии 1 указывает на спрос и поддержку общины, члены которой готовы приобретать (обменивать) ее продукцию, не прекращая использовать продукцию гончаров индустрии 2, производивших основные типы столовой и тарной посуды. Одним из возможных ключей в понимании ситуации являются котлы и пифосы, составляющие обязательный компонент каждого майкопского керамического ансамбля. Как показывает сравнительный анализ, эти технически сложные и необходимые, судя по обязательному присутствию в ансамблях, изделия производились в специализированных (за редким исключением) мастерских, возможно, индустрии 1 во всем ареале майкопского феномена. Такова ситуация и в Усть-Джегуте ( Мунчаев, Нечитай-ло , 1966; Исерлис , 2019), и на расположенном в 9 км к западу от Серегинского поселения Уляпе-1 ( Брилева , 2009; Брилева, Эрлих , 2011), обитатели которых пользовались столовой и тарной посудой, схожей с продукцией индустрии 1. Керамический ансамбль Серегинского поселения включает в себя два морфологически и отчасти функционально различных компонента, основанные на двух традициях с разными технологическими инструментариями, «пакетами знаний», применяемыми гончарами в соответствии с социальными потребностями.

Благодарности

Исследование выполнено при многосторонней поддержке отдела Евразии Германского археологического института и Фонда Фрица Тиссена. Мы выражаем благодарность С. Хансену, М. Болгановой, В. Эрлиху.

Список литературы Первичное описание керамических индустрий Серегинского поселения

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство восточной Европы: Источники и методы изучения. М.: Наука. 270 с.

- Брилева О. А., 2009. Отчет о работах Кавказской археологической экспедиции ГМИНВ в 2008 году // Архив ГМИНВ. М.

- Брилева О. А., Эрлих В. Р., 2011. Новое поселение майкопской культуры в Адыгее // АО за 2008 г. М.: ИА РАН. С. 264–266.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. 1:1 000 000., L(37), (38) / Ред. Л. Ф. Волчегурский. СПб.: ВСЕГЕИ, 2000.

- Государственная геологическая карта СССР. 1:200 000 / Ред. Н. С. Волкова. М., 1957.

- Государственная геологическая карта СССР. 1:1 000 000. K (37), (38) / Ред. Ю. С. Маймин. Л.: ВСЕГЕИ, 1987.

- Днепровский К. А., 1991. Серегинское поселение эпохи ранней бронзы // Древности Северного Кавказа и Причерноморья / Отв. ред. А. П. Абрамов и др. М. С. 3–19.

- Исерлис М., 2019. Новый взгляд на гончарные технологии обитателей поселения майкопской культуры Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии // АЭАЕ. Т. 47. № 2. С. 13–23.

- Кореневский С. Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья: Майкопско-новосвободненская общность, проблемы внутренней типологии. М.: Наука. 242 с.

- Кореневский С. Н., 2018. На пороге цивилизации. Майкопско-новосвободненская общность. Западный Кавказ (Обзор новых источников и проблема протоцивилизации) // МИАСК. Вып. 16. Армавир: Армавирский гос. пед. ин-т. С. 7–43.

- Кореневский С. Н., Кизилов А. С., 2015. К вопросу об изучении технологии изготовления керамики майкопско-новосвободненской общности по методике А. А. Бобринского и новые эксперименты // Самарский научный вестник. № 4 (13). С. 59–71.

- Мунчаев Р. М., 1994. Майкопская культура // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа / Отв. ред.: К. Х. Кушнарева, В. И. Марковин. М.: Наука. С. 158–225. (Археология.)

- Мунчаев Р. М., Нечитайло А. Л., 1966. Комплексы майкопской культуры в Усть-Джегутинском могильнике // СА. № 3. С. 133–151.

- Резепкин А. Д., Поплевко Г. Н., 2019. Беляевское ‒ поселение майкопской культуры на Кубани // Горы Кавказа и Месопотамская степь на заре бронзового века: сб. к 90-летию Р. М. Мунчаева / Отв. ред. Х. А. Амирханов. М.: ИА РАН. С. 90–129.

- Шишлов А. В., Колпакова А. В., Федоренко Н. В., 2014. Керамический комплекс поселения майкопской культуры Натухаевское-3 // Историко-археологический альманах. Вып. 12. Армавир: Армавирский краевед. музей. С. 13–27.

- Bullock P., Fedoroff N., Jongerius A., Stoops G., Tursina T., Babel U., 1985. Handbook for Soil Thin Section Description. Albrington: Waine. 152 p.

- Dobres M. A., 2000. Technology and Social Agency. Oxford: Blackwell. 300 p.

- Gosselain O. P., 1994. Skimming Through Potter’s Agendas: An Ethnoarchaeo-logical Study of Clay Selection in Cameroon // Society, Culture and Technology in Africa / Ed. by S. T. Childs. Pennsylvania: University of Pennsylvania. P. 99–107.

- Iserlis M., Steiniger D., Greenberg R., 2019. Contact between First Dynasty Egypt and Specific Sites in the Levant: New Evidence from Ceramic Analysis // Journal of Archaeological Science: Reports. Vol. 24. P. 1024–1040.

- Khain V. E., Milanovsky E. E., 1963. Structure tectonique du Caucase d’après les données modernes // Livre à la Mémoir du Professeur Paul Fallot: L’évolution paléogéographique et structurale des domaines méditerraniént et Alpins d’Europe. Vol. 2. Paris: Société géologique de France. P. 663–702. (Mémoires de la Société géologique de France.)

- Lemonnier P., 1992. Elements for and Anthropology of Technology. Ann Arbor: University of Michigan. 192 p. (Anthropological Papers; no. 88.)

- Lyonnet B., 2007. La culture de Maïkop, la Transcaucasie, l’Antolie Orientale et le Proche-Orient: relations et chronologie // Les cultures du Caucase (VIe–IIIe millénaires avant notre ère). Paris: Centre National de la Recherche Scientifique. P. 133–162.

- Mauss M., 1936. Le Techniques du Corps // Journal de Psychologie. Vol. 32. No. 3‒4. P. 271–293.

- Pfaffenberger B., 1992. Social Anthropology of Technology // Annual Review of Anthropology. Vol. 21. P. 491–516.

- Philip H., Cisternas A., Gvishiani A., Gorshkov A., 1989. The Caucasus: An Actual Example of the Initial Stages of Continental Collision // Tectonophysics. Vol. 161. Iss. 1‒2. P. 1–21.

- Rice P. M., 1987. Pottery Analysis: A Sourcebook. Chicago: University of Chicago Press. 599 p.

- Sagona A., 2017. The Archaeology of the Caucasus: From Earliest Settlements to the Iron Age. Cambridge: Cambridge University Press. 563 p.

- Vita-Finzi C., 1978. Archaeological Sites in Their Setting. London: Thames and Hudson. 176 p.

- Whitbread I. K., 1995. Greek Transport Amphorae: A Petrological and Archaeological Study. London: British School at Athens. 453 p.