Первое столкновение с «чёрным лебедем»: как пандемия влияла на настроения выпускников вузов

Автор: Александрова Ольга Аркадьевна, Проскурина Александра Сергеевна, Марков Дмитрий Игоревич

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Социально-экономические последствия пандемии

Статья в выпуске: 1 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

В первом на фоне пандемии COVID-19 докладе МОТ молодёжь названа одной из наиболее растревоженных групп. Об этом же говорили и российские социологи, связывая такую реакцию с тепличными условиями, создаваемыми детям российскими семьями. Окончание вуза - серьёзный жизненный рубеж, тем более в условиях пандемии, потребовавшей длительных периодов дистанционного обучения и резко ускорившей цифровизацию экономики. Согласно проведённым авторами исследованиям, более двух третей студентов полагают, что пандемия навсегда изменила нашу жизнь, а также, что в современном мире невозможно всю жизнь иметь одну профессию. Среднесрочные и отдалённые перспективы специалистов с получаемым ими образованием представляются студентам не слишком оптимистичными, но и в ближайшей перспективе свою конкурентоспособность на рынке труда большинство выпускников оценивают как среднюю и предвидят высокую конкуренцию за вакансии (или их дефицит) и предложение низкой зарплаты. У многих проблемы будущего трудоустройства закладываются на этапе выбора профессии: заметная часть идет учиться туда, где есть доступные бюджетные места, но плохо понимая суть профессии и ее востребованность. Сегодня половина выпускников выбрала бы другую профессию или не планирует работать по специальности. Высокая до пандемии доля ожидавших успешного трудоустройства на её фоне заметно снизилась. Применительно к проблемам трудоустройства у почти половины респондентов внутренний локус контроля, остальные в равных пропорциях разделились на тех, у кого преобладает внешний локус контроля, или выражены, либо не выражены оба локуса контроля. Старшекурсникам проблемы с трудоустройством чаще видятся сочетанием внешних факторов и собственных изъянов. Среди ищущих проблемы в себе либо в себе и во внешней среде довольно много ожидающих трудностей при трудоустройстве. Действуя в рамках «онтологической безопасности», молодёжь реализует практики, позволяющие адаптироваться, но не снижающие неопределённость.

Молодёжь, пандемия, изменения в сфере труда, высшее образование, качество образования, трудоустройство, профессиональная самореализация

Короткий адрес: https://sciup.org/143179831

IDR: 143179831 | DOI: 10.19181/population.2023.26.1.15

Текст научной статьи Первое столкновение с «чёрным лебедем»: как пандемия влияла на настроения выпускников вузов

Международная организация труда (МОТ) назвала молодёжь одной из наиболее растревоженных пандемией групп, опасающейся ее влияния на качество образования и трудоустройство 1 . Российские социологи также обнаружили резкий рост тревожности у молодежи, связав его с привычкой к тепличным условиям. Окончание вуза - серьезный жизненный рубеж, тем более, в ситуации, когда «чёрный лебедь» пандемии потребовал дистанционного обучения, а ускоренная цифровизация усилила неопределенность в сфере труда. Вопросы работы и карьеры, влияя на брачно-семейные и репродуктивные установки, становятся для молодежи экзистенциальными.

Одним из методов познания жизненных стратегий является подход социологической герменевтики З. Баумана: смысл социального института и коллективно реализуемых паттернов поведения можно обнаружить через элементы набора заранее выбранных и реалистично-доступных типичных стратегий. Для этого требуется прослеживание изменчивых и последовательных аспектов жизненных стратегий до их источника в социальных практиках и структурах (так как они взаимно определяют друг друга), а также в обратном направлении – от жизненных стратегий к практикам повседневности [1]. Именно такой метод полезен при исследовании наполненной неопределённостью современности: взаимное структурирование и укоренение реалий позволяет нивелировать имеющую массовый характер хаосогенность повседневности. В качестве примера можно привести исследование смысложизненных стратегий [2], в котором раскрывается и обосновывается связь между различными уровнями установок человека и планированием, принятием решений, оцениванием перспектив.

Проблематичность применения исключительно исследовательского взгляда «здравого смысла» и востребованность укоренения установок в практике (и практик в установках) подтверждают австралийские исследователи [3]. Высокая цитируемость их работ позволяет уловить общий тон в этом дискурсе.

В упомянутом выше докладе МОТ с целью предотвращения риска формирования «потерянного поколения» предлагаются такие меры как стимулирование и точечная помощь представителям наиболее пострадавших отраслей, формирование социально–ориентированного диалога вокруг экономического восстановления. Однако такой подход недоучитывает двойное структурирование общественных отношений: подобные стимулирование и поддержка ориентированы на прежние паттерны практик, но в условиях их разрушения эффективность таких мер значительно снижается. Об этом говорит динамика восстановления экономики в 2021 г.: индекс потребительских цен, отражающий степень окупаемости производства, вырос2, а безработица осталась на уровне 2019-2020 годов 3 .

Существует подход, согласно которому молодёжь — это особая группа, формирующая свои жизненные стратегии в особых условиях: условиях семейной поддержки. И если в 24 года это влияние может быть не столь очевидным, то в период от 15 лет, когда ребёнок находится в юридической, материальной и психологической зависимости от родителей, те стратегии, которые он предполагает в качестве возможных, определённо могут носить отпечаток семьи. Пользуясь терминологией М. Мид, российскую культуру в части познания социального мира и его принципов можно отнести к постфигуративной: несмотря на увеличение степени доступности любой информации и рост числа новых технологий, ведущих к кофигуративности или префигуративности культуры, информация, полученная от родителей, остаётся наиболее востребованной и вызывает наибольшее доверие4. Во время пандемии вовлечённость родителей в жизнь детей неизбежно увеличилась, особенно в части образовательной деятельности: по данным опроса МГУ, 73% опрошенных родителей отметили, что дистанционное образование определённо потребовало от них быть более включёнными в образовательный процесс детей [4]. Герменевтический подход позволяет увидеть в этой во-

Mexico

Russia Turkey

Uncertainty Avoidance

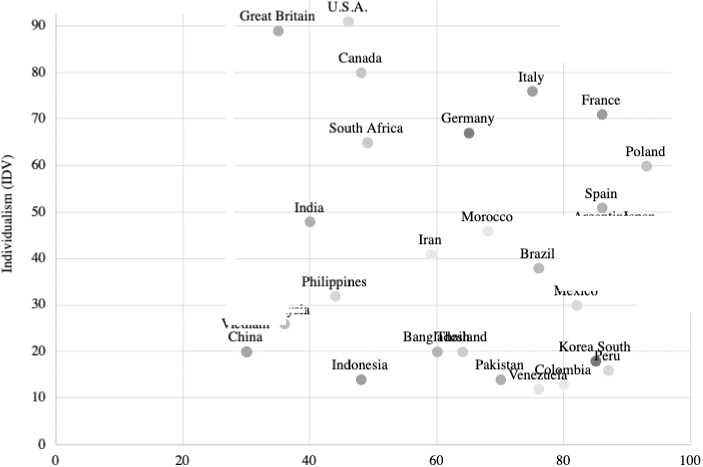

влечённости (практике) триггер для изменения установок молодых людей. Большая вовлечённость родителей на фоне семьи как одной из безусловных ценностей российской молодёжи может порождать меньшую самостоятельность ребёнка, и, как следствие, меньшую его готовность к столкновению с неизвестным. Стоит отметить, что характеристика меньшей готовности в данном случае не трактуется как недостаток: стремление к независимости и индивидуализм - черты европейских и американских культур, следствие индустриализации и капитализма, но не коренная ценность россиян. В подтверждение этого можно обратиться к классическому сравнению стран по переменным, сформулированным Г. Хофстеде (рис. 1).

Argentiniapan

Malaysia

Vietnam •

Рис. 1. 50 самых населённых стран мира, их степень индивидуализма, степень избегания неопределённости и долгосрочной ориентации (по Г. Хофстеде)

Fig. 1. 50 most populated countries and their scores on G. Hofstede scale – individualism, uncertainty avoidance, long–term orientation

Источник: Г. Хофстеде: [сайт].— URL: (дата обращения: 09.04.2022).

Согласно приведённым данным, россияне склонны стремиться избегать неопределённости больше, чем жители западных стран (95/100 баллов), а также имеют более низкую степень индивидуализма (39/100 баллов). Высокая оценка показателя ориентации на будущее (81/100 баллов) соединяет эти показатели в единую канву и выступает подтверждением тезиса: реакция молодёжи на пандемию, выраженная в меньшей самостоятельности - логичная для жителя России, демонстрирующая культурно–обусловленную опору на семейную группу как способ избегания неопределённости. Такая опора логична и при обращении к термину «онтологическая безопасность», вводимому Э. Гидденсом для описания современных стратегий работы с неопределённостью. Онтологическая безопасность - структурирование жизни вокруг знакомых рутинных практик, и обращение к родителям за поддержкой и советом - выполняет задачу такого структурирования через объяснение неопределённости отсутствием опыта, который есть у старшего поколения [5].

Тем не менее, академическая нормализация реакции на неопределённость не снимает напряжённости, которую испытывают молодые люди. Изменения в обстоятельствах, как кажется школьникам и студентам, требуют от них новых навыков, умений, методов работы и новых областей знания. Изменения носят как объективный, так и субъективный характер, и соотношение этих категорий в принципах оценивания реальности может влиять на степень тревожности перед лицом «чёрного лебедя».

В стремлении к объективному анализу влияния изменений многие исследователи выбирают начинать поиски причинно–следственных связей в наблюдаемых измеряемых изменениях, прежде всего в экономике. Пандемия вынудила глобализированный мир задуматься о двух направлениях развития: цифровизации и локализации, то есть уменьшения зависимости от межстрановых производ- ственных и логистических обменов. Оба эти изменения влияют на субъективные установки молодых людей, которые могут в этих условиях задумываться о том, как выстраивать свою жизненную стратегию - возможна ли сегодня работа по выбранной профессии? Необходимо ли высшее образование для того, чтобы обеспечить своё будущее? Стоит ли рассматривать возможность межстрановой трудовой мобильности, или же новые ограничения оставят лишь дистанционный вариант работы? Как в этих условиях обеспечить себя условиями для долгосрочного «домашнего офиса»? И даёт ли образование, которое молодой человек планирует получать или уже получает, достаточное количество навыков, чтобы ориентироваться в изменяющихся условиях?

Попытка укоренения неопределённости в экономике и сфере труда приводит к тому, что именно вопросы трудовой занятости встают в один ряд с более «традиционными» ценностями современных молодых людей. Уже упомянутый тренд на индивидуализацию и самостоятельность накладывается на высокую конкуренцию не только в сфере труда, но и в сфере образа жизни, социальных и личных достижений, признания, стиля и ценностей. Авторы разделяют точку зрения, что все формы конкуренции сегодня, так или иначе, упираются в степень материальной стабильности - образ жизни требует регулярных инвестиций, возможность заниматься волонтёрством и хобби требует свободного времени, которое становится доступным только в том случае, если закрыт вопрос жилья и заработка на обеспечение базовых потребностей. Семейно–брачное поведение также завязывается на материальном - создание семьи и рождение детей молодые люди видят более вероятным в условиях наличия отдельного жилья5. Социологическое исследование стратегий решения проблемы материального са- мообеспечения через трудовую занятость после окончания вуза, в итоге становится в том числе исследованием стратегии решения целого ряда проблем.

Методология

Эмпирическую базу данной статьи составили, во-первых, результаты мониторингового исследования учебно–научной социологической лаборатории Департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ (далее – Финуниверситет); во-вторых, данные, полученные в рамках выпускной квалификационной работы по направлению «Экономическая социология», в-третьих, информация, собранная в ходе совпавших с пандемией COVID-19 авторских инициативных проектов, посвящённых вопросам развития карьерного потенциала студентов, перспективам их успешного трудоустройства после выпуска, реализации в профессии. Мониторинговое социологическое исследование «Удовлетворённость качеством обучения в Финунивер-ситете» (далее - Исследование № 1) проводится с 2017 г. на регулярной основе каждые 6 месяцев; размер выборки массового (анкетного) опроса московского филиала варьируется от 3 до 6 тыс. студентов и репрезентирует генеральную совокупность по признаку пола, курса обучения и направлению подготовки. В рамках реализованной в 2021 г. выпускной квалификационной работы на тему «Профессиональная самореализация выпускников Финансового университета при Правительстве Российской Федерации: установки и ожидания в условиях усиливающейся неопределённости»6 (далее - Исследование № 2) методом анкетирования было опрошено 377 студентов 3 и 4 курсов (соответственно, 30% и 70%), обучающихся в Москве на всех факультетах Финунивер-ситета. Логика исследования предполагала выяснение оснований выбора получае- мой профессии, влияния процесса обучения на отношение к будущей профессии и установок на профессиональную реализацию по окончании вуза. В авторском исследовании «Карьерный ЗОЖ московских студентов» (далее – Исследование № 3) весной 2021 г. методом анкетирования были опрошены студенты факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета (п = 320), кроме того, со студентами были проведены фокусированные групповые интервью (n = 3) пропорционально их курсу обучения. Проект преследовал своей целью выявить установки студентов, обучающихся социально–гуманитарным профессиям, в отношении будущей занятости и практик обеспечения карьерного успеха после окончания университета [6].

Хотя выборку в каждом из трёх исследований составили студенты московского филиала Финуниверситета, тем не менее, в силу специфики данного вуза, полученные результаты показательны и позволили выявить представления и установки активных и амбициозных молодых людей, заинтересованных в своём будущем. Помимо этого, в виду того, что выборка исследования представлена учащимися разных направлений подготовки (в том числе и информационно–технических), из которых 63% - выходцы из других регионов (в том числе 26% – из Московской области), а вопросы в исследовательском инструментарии носили общий характер (не были нацелены на студентов только технических, гуманитарных или социо– экономических направлений), экстраполяция результатов исследования на значительную часть выпускников и студентов российских вузов представляется во многом допустимой.

Результаты

Большинство опрошенных старшекурсников 7 уже имеют тот или иной опыт работы (никогда не работали лишь 16%):

почти 60% респондентов работают на постоянной основе, из них чуть более половины сочетают постоянную работу и временные приработки, у 28% - только временные приработки. Это коррелирует с местом, занимаемым работой в системе ценностей студенческой молодёжи. Если первое место занимает «дружная семья», то следующие позиции – то, что, так или иначе, связано с работой: это «материальный достаток», «возможность самореализации» и в буквальном смысле «хорошая работа». Под последней респонденты понимают работу, в первую очередь, соответствующую способностям, призванию, а также обеспечивающую карьерный рост и, в конечном счёте, материальный достаток. При этом, по мнению 71% респондентов, современный мир слишком изменчив, чтобы можно было всю жизнь иметь одну профессию. Что касается представлений о будущем тех, чья специальность связана с экономикой (профиль Финуни-верситета), то, по мнению респондентов, в перспективе востребованность специалистов с экономическим образованием будет снижаться - в отличие, как они полагают, от IT–специалистов. В части же ближайшего будущего завтрашних выпускников было важно понять, планируют ли они работать по специальности, и если нет, то почему.

Поскольку будущее место на рынке труда начинается с выбора профессии, выяснялись основания этого выбора. Оказалось, что лишь 25% респондентов поступили именно на то направление профессиональной подготовки, на которое хотели (ещё 31% говорят об этом с меньшей уверенностью). Большинству из тех, кто вынужденно обучается своей профессии, баллов хватило для занятия бюджетных мест только на этом направлении подготовки. Решение поступить на него ^ респондентов приняла самостоятельно, на остальных воздействовали родители. При этом выясняется, что почти половина респондентов на момент поступления не представляла ни сути будущей профессии; ни того, насколько она соответству- ет их способностям, характеру; ни того, легко ли найти работу людям с этой профессией; ни того, где ещё могут найти себе применение соответствующие специалисты. И если бы сегодня им снова пришлось выбирать профессию, то почти половина выбрала бы другую, а 6% вообще не пошли бы учиться в вуз.

Что касается второго этапа профессионального становления (обучения в вузе, когда можно убедиться в верности своего выбора либо разочароваться в нём), то 37% респондентов в выборе засомневались, а 21% – полностью разочаровались (15% неожиданно для себя почувствовал интерес). При этом ощущение верности выбора связано, прежде всего, с представлением о наличии у людей этой профессией широких возможностей для трудоустройства, а сомнения или разочарование в профессии - с претензиями к качеству образования. В результате, оценивая свою конкурентоспособность на рынке труда, большинство выпускников выбирает середину 10–балльной шкалы. Из ожидаемых ими трудностей названы высокая конкуренция за вакансии, нехватка опыта работы, предложение низкой зарплаты, высокие требования к знаниям и навыкам со стороны работодателей. Опрос показал, что уже сейчас ½ выпускников не планирует работать по специальности в связи с отсутствием интереса к профессии или из– за неподходящего размера зарплаты.

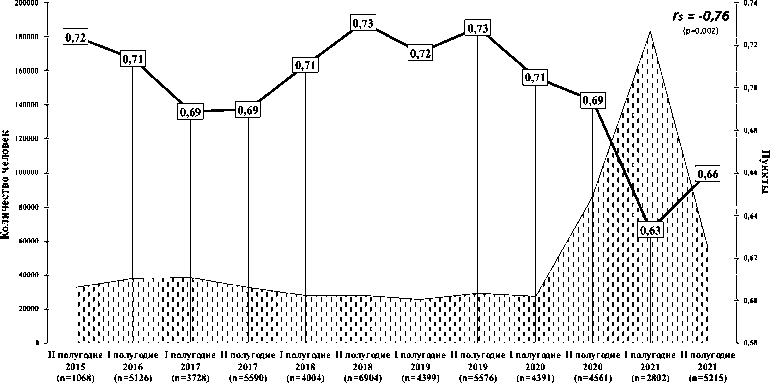

Сопоставление (в рамках Исследования № 1) динамики индекса ожидаемого трудоустройства студентов Финуниверситета8, обучающихся в столице, с динамикой сред- ней численности безработных в Москве9, обнаружило высокую обратную корреляционную связь (rСпирмена= –0,76, p=0,002). С резким ростом численности безработных на фоне пандемии COVID-19 ожидания студентов относительно будущего трудоустройства также резко опустились вниз

(рис. 2). Распространение пандемии и обусловленные ею ограничительные меры внесли высокую степень неопределённости даже в краткосрочные планы почти каждого студента. Так, если с 2016 по 2019 гг. доля респондентов, неопределившихся в отношении своих возможностей в ходе будущего трудоустройства, варьировалась в пределах 4–6%, то в первом полугодии 2020 г. она составила 7%, во втором — 9%, а в 2021 г. достигла 13,5%.

ппСредняя численность безработных в предыдущем периоде по Москве, чел. ^—Индекс ожидаемого трудоустройства, пункты

Рис. 2. Взаимосвязь индекса ожидаемого трудоустройства студентов московского филиала Финуниверситета и средней численности безработных по Москве

При этом на зарплатных притязаниях опрошенных студентов пандемия слабо сказалась: если во втором полугодии 2015 г. рассчитывали на заработную плату намного выше среднего уровня по стране 33% респондентов, то со второго полугодия 2018 г. по первое полугодие 2021 г. доля таких студентов стабильно состав- ляла 43%. Помимо этого, уточнённый инструментарий показал, что во втором полугодии 2021 г. 21% студентов согласились бы выйти на работу на полный рабочий день по специальности не меньше, чем за 91 тыс. рублей в месяц, ещё для 24% диапазон приемлемого минимума зарплаты составил от 71 до 90 тыс. рублей.

Согласно результатам опроса весной 2021 г. студентов факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуни-верситета10, большинство респондентов полагает, что после пандемии COVID-19 мир уже не будет прежним (27% уверены и ещё 44% скорее уверены). Причинами изменений (использовался открытый вопрос) называлось вызванное требованиями самоизоляции бурное развитие и внедрение онлайн-технологий в сферы образования, труда и коммуникаций в целом11 («Многие офлайн-профессии перешли в онлайн и вряд ли уже вернутся», «Произошло быстрое развитие информационных технологий, автоматизация многих процессов…»). Согласно данным опроса, 25% респондентов полагали, что дистанционный формат обучения «определённо скажется» на перспективах трудоустройства по окончании вуза и ещё 30% — «скорее скажется», причём больше беспокоило это студентов младших курсов (на 1 курсе 33% студентов уверены в том, что такой формат обучения скажется, и 33% скорее уверены; на 4 курсе — 28% уверены и 22% скорее уверены).

К негативным эффектам дистанционного образования опрошенные относили плохое усвоение учебных дисциплин (22%), отсутствие практики и прямой коммуникации с преподавателями и одногруппниками («Студенты при таком обучении усваивают меньше информации»; «Дистанционный формат не даёт уровень квалификации, который нужен на работе»). В то же время, 31% респондентов отмечали, что «если человек заинтересован в учёбе, дистанционный формат никак не отразится на его карьерных перспективах» и даже пойдёт на пользу, поскольку «получение навыков подобной коммуникации позволит легче адаптироваться и к дистанционной работе». Тем более, что специфика получаемой респондентами профессии позволяет работать дистан- ционно полностью (35%) или несколько дней в неделю (51%). По-видимому, с последним связана неготовность большинства респондентов удалённо работать за несколько меньшую заработную плату: 22% «точно не готовы» и ещё 39% «скорее не готовы». Любопытно, что юноши чаще соглашались пойти на уступки (20% готовы и 33% скорее готовы), чем девушки, из которых выразила согласие лишь каждая восьмая, и скорее согласна — каждая четвёртая. При этом фактор наличия работы практически никак не отразился: и уже работающие, и пока не занятые студенты в основном не готовы соглашаться на более низкую зарплату в случае работы в дистанционном формате.

Как и в описанном выше Исследовании № 2, в рамках данного проекта препятствиями получения желаемой работы в первый год после окончания вуза назывались (от большего к меньшему):1) недостаточный опыт работы, 2) большое количество конкурентов, 3) высокие требования работодателя, которым может не соответствовать выпускник, 4) отсутствие необходимых связей и знакомств, 5) дискриминация со стороны работодателя по полу и возрасту, 6) невостребованность получаемой профессии на рынке труда и 7) не очень хорошая репутация вуза на рынке труда (более подробно [6]). Престиж Финуниверситета опрошенные студенты считают, скорее, своим преимуществом: «Главное, чтобы на дипломе было написано «Финансовый университет», а цвет диплома не так уж и важен».

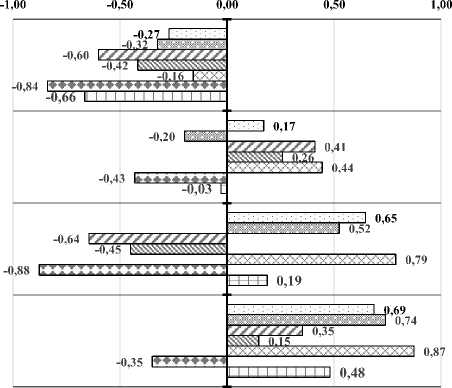

Факторный анализ представлений студентов об основных препятствиях успешного трудоустройства методом главных компонент с последующим вращением Варимакс позволил выявить 2 фактора12, имеющих отношение к локусу контроля. Так, основу первого фактора (29% объяснённой дисперсии), обозначенного как «внутренний локус контроля», составили оценки с положительными факторны- ми нагрузками в отношении недостаточного опыта работы (факторная нагрузка = 0,74), высоких требований работодателя (0,74), большого количества конкурентов (0,71), а также отсутствия необходимых связей (0,64). Содержание второго фактора (19% объяснённой дисперсии), обозначенного как «внешний локус контроля», составили положительные факторные нагрузки в отношении невостребо-ванности получаемой профессии на рынке труда (0,75), дискриминации со стороны работодателя по полу и возрасту (0,63) и недостаточно хорошей репутации вуза на рынке труда (0,58).

Проведённый на основе выявленных факторов кластерный анализ методом K-средних 13позволил сформировать 4 группы студентов. Соотнесение выделенных кластеров с представлениями входящих в них респондентов о ключевых препятствиях успешного трудоустройства на интересующие вакансии, подсчитанных в индексных пунктах, подтвердило адекватность полученной кластерной модели с точки зрения интерпретации (рис. 3). В частности, у студентов с низким уровнем выраженности как внешнего, так и внутреннего локусов контроля (таких оказалось 20%) обнаружились отрицательные индексные значения в отношении каждого из препятствий.

Студенты с преобладанием внешнего локуса контроля (таких 18%) в качестве главных препятствий выделяли недостаточный опыт работы (Index = 0,44); невостребованность получаемой профессии на рынке труда (0,41); дискриминацию по полу и возрасту со стороны работодателя (0,26, «…консервативный уклад российского общества... у нас очень много пожилых людей, которые не в состоянии размышлять по-новому. Они остаются на работе и составляют вот эту стабильность. А каких-то новых идей они не ви- дят и не берут молодых специалистов на работу, потому что думают, что молодые специалисты без какого-то стажа и опыта ни на что неспособны»); большое количество конкурентов (0,17). Респонденты с преобладанием внутреннего локуса контроля (таких 44%) главным препятствием на пути к успешному трудоустройству посчитали недостаточный опыт работы (0,79), большое количество конкурентов (0,65) и высокие требования работодателя (0,52). Что касается четвертой группы — с двумя выраженными локусами контроля (таких 18%), то они считают ключевыми все препятствия за исключением (менее выраженной) дискриминации со стороны работодателя (0,15) и не считают препятствием репутацию вуза (–0,35). При этом по ходу обучения численность студентов в разных кластерах изменяется: если среди студентов младших курсов в первый кластер входит 23%, то среди старшекурсников —уже 15%; для четвёртого кластера характерно обратное. К тем, кто твёрдо уверен в своих представлениях о ключевых препятствиях успешного трудоустройства, преимущественно относятся студенты, уже имеющие занятость на полный (25%) или не полный (34%) рабочий день, к менее уверенным — респонденты с нерегулярной занятостью (22%) или без опыта работы (19%).

В итоге более 2/3 опрошенных студентов полагают, что новые технологические возможности и ускорившая их широкомасштабное применение пандемия COVID-19 навсегда изменили нашу жизнь. И почти столько же считают, что в современном мире невозможно выбрать профессию раз и навсегда. Среднесрочные и отдалённые перспективы специалистов с экономическим образованием представляются опрошенным студентам не очень оптимистичными. Но и в ближайшей перспективе свою конкурентоспособность на рынке труда большинство выпускников оценивает как среднюю и предвидит высокую конкуренцию за вакансии и предложение низкой зарплаты. У многих проблемы будущего трудоустройства и профес-

-

1. Низкая выраженность и внутреннего, и внешнего локусов

-

2. Преобладание внешнего локуса

-

3. Преобладание внутреннего локуса

-

4. Высокая выраженность и внутреннего, и внешнего локусов

Индекс, в пунктах от -1 до 1

-

□ Большое количество конкурентов

-

□ Высокие требования работодателя

-

□ Невостребованность получаемой профессии на рынке труда

-

□ Дискриминация со стороны работедатея по полу и возрасту

ЕЯ Недостаточный опыт работы

-

□ Не очень хорошая репутация ВУЗа на рынке труда

В Отсутствие необходимых связей и знакомств

Рис. 3. Взаимосвязь выраженности локусов контроля и опасений студентов в отношении препятствий для успешного трудоустройства, в индексах от –1 до +1*

Fig. 3. Correlation between loci of control and students’ concerns regarding successful employment, indexed –1 to +1

Источник: результаты авторского исследования.

* Индексы рассчитывались по четырёхчленным шкалам с использованием формулы, согласно которой из суммы положительных («Да» или «Согласен», коэффициент = 1) и полуположительных («Скорее да» или «Скорее согласен», коэффициент = 0,5) ответов вычитается сумма отрицательных («Нет» или «Не согласен», коэффициент = 1) и полуотрицательных («Скорее нет» или «Скорее не согласен», коэффициент = 0,5) ответов; полученная таким образом величина делится на общее количество ответов. Такой индекс позволяет отразить общую тенденцию по тому или иному показателю, где: «+1» означает положительную установку, «–1» — отрицательную установку, а «0» свидетельствует о балансе положительных и отрицательных установок.

сиональной самореализации закладываются еще на этапе выбора профессии: заметная часть идёт учиться не тому, что интересует или представляется перспективным, а выбирает такие направления профессиональной подготовки, где проходной балл позволяет поступить на бюджетные места. Нередко этот выбор, при том, что в половине случаев он делается с подачи родителей, не является достаточно осмыс- ленным с точки зрения соответствия получаемой профессии собственным способностям и интересам, а также перспектив и эффективности будущего трудоустройства в случае работы по профессии. Не случайно сегодня половина выпускников выбрала бы другую профессию, и не планирует работать по специальности, то есть, вступает на рынок труда без соответствующего багажа знаний и навыков.

О серьёзном воздействии информации о негативных явлениях на рынке труда на фоне пандемии COVID-19 говорит обратная зависимость между численностью безработных и рассчитанным индексом ожидаемого трудоустройства. Высокая до пандемии доля ожидавших успешного трудоустройства после выпуска из вуза на её фоне заметно снизилась. Разделение представлений о препятствиях успешному трудоустройству на имеющие отношение к внутреннему локусу контроля (связанные с собственными несовершенствами в части профессиональной подготовки, соответствия требованиям рынка труда) и внешнему локусу контроля (связанные с независящими от индивида обстоятельствами, в данном случае — изменениями рыночного спроса и предложения, установок работодателей), а затем кластерный анализ позволили выделить 4 группы респондентов. Почти половина респондентов имеет выраженный внутренний локус контроля, остальные группы разделились в примерно равных пропорциях. Среди ищущих проблемы, в первую очередь, в себе довольно много тех, кто ожидает трудностей при попытке трудоустроиться на желаемую или даже просто хорошую работу; то же касается тех, у кого выражены оба локуса контроля: здесь каждый шестой вообще не уверен, что найдёт приемлемую работу. При этом доля респондентов с внутренним локусом контроля практически не зависит от курса, на котором обучаются студенты, разве что среди студентов выпускного курса наблюда- ется некоторый рост. В то же время, если среди студентов младших курсов заметно больше тех, у кого отсутствует выраженный тип локуса контроля, то есть, ещё не сформировались представления о природе проблем с будущим трудоустройством и, как следствие, они более уверены в себе, то среди старшекурсников, напротив, больше тех, у кого довольно сильно выражены оба локуса контроля, то есть проблемы с будущим трудоустройством видятся сочетанием неподконтрольных внешних факторов и собственных изъянов. Аналогичная связь с курсами прослеживается и в части представлений о негативном влиянии дистанционного обучения на будущее трудоустройство в силу снижения качества образования: если среди первокурсников в той или иной степени в этом уверены две трети респондентов, то среди студентов выпускного курса –половина.

Таким образом, будущее, в том числе и в силу радикальных сдвигов, произошедших на фоне пандемии COVID-19, видится существенной части опрошенной студенческой молодёжи весьма неопределённым. При этом, в рамках описанной Э. Гидденсом парадигмы онтологической безопасности, молодёжь во многом действует так, как это делали взрослые поколения в прошедшие 30 лет рыночной трансформации — получает формальное доступное образование, работает не по полученной в вузе специальности и так далее, то есть реализует практики, позволяющие адаптироваться, но не ведущие к снижению уровня неопределённости.

Список литературы Первое столкновение с «чёрным лебедем»: как пандемия влияла на настроения выпускников вузов

- Bauman, Z. Mortality, immortality and other life strategies / Z. Bauman. - Stanford: Stanford University Press, 1992. - P. 10-11.

- Kruteleva, L. J. Life-sense Strategies as a Motivational-dynamic Characteristic of a Person / L. J. Kruteleva, I. V. Abakumova // Procedia-Social and Behavioral Sciences. - 2013. - Vol. 86. - P. 37.

- Kenway, J. Life chances, lifestyle and everyday aspirational strategies and tactics / J. Kenway, A. Hickey-Moody // Critical studies in education. - 2011. - Vol. 52. - No. 2. - P. 152.

- Ляликова, С.В. Преимущества и недостатки альтернативных форм обучения на примере дистанционного образования / С. В. Ляликова // Современное общество в условиях социально-экономической неопределенности: XV Международная научная конференция "Сорокинские чтения-2021" (Москва, 4 марта 2021 г.). - Москва: МАКС Пресс, 2021. - С. 812-813.

- Lyalikova S. V. Preimushchestva i nedostatki al'ternativnyh form obucheniya na primere distantsionnogo obrazovaniya [Advantages and disadvantages of alternative forms of education on the example of distance education]. Sovremennoye obshchestvo v usloviyah sotsial'no-ekonomicheskoj neopredelennosti". XV Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya "Sorokinskiye chteniya 2021". [Modern Society in the Conditions of Distance Education. Proceedings of the XV international scientific conference "Sorokin Readings 2021"] (Moscow, 4 March 2021). Moscow. MAKS Press. 2021. P. 812-813. (in Russ.).

- Hiscock R., Kearns A., Macintyre S., Ellaway A. Ontological security and psycho-social benefits from the home: Qualitative evidence on issues of tenure / R. Hiscock, A. Kearns, S. Macintyre, A. Ellaway // Housing, theory and society. - 2001. - Vol. 18. - No. 1-2. - P. 50.

- Марков, Д.И. Что такое идеальная работа и как на нее устроиться: карьера как форма успеха в представлениях студентов / Д. И. Марков // Социальное пространство. - 2021. - Т. 7. - № 5. - URL: http://sa.isert-ran.ru/issue/32. (дата обращения: 10.01.2022). ;.

- Markov D. I. Chto takoye ideal'naya rabota i kak na neyo ustroit'sya: kar'era kak forma uspekha v predstavleniyah studentov [What is an ideal job and how to get it: career as a form of success in students' ideas]. Sotsial'noye prostranstvo [Social Space]. 2021. Vol. 7. No. 5. Available at: http://sa.isert-ran.ru/issue/32. (Accessed: 10 January 2022). (in Russ.).