Первые результаты абсолютных измерений потока солнечного излучения на Иркутском радаре некогерентного рассеяния (ИРНР)

Автор: Сетов А.Г., Глоба М.В., Медведев А.В., Васильев Р.В., Кушнарев Д.С.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

На Иркутском радаре некогерентного рассеяния (ИРНР) проводятся регулярные пассивные радионаблюдения излучения Солнца и других мощных радиоисточников. В работе описан метод абсолютных измерений спектральной плотности потока мощности солнечного излучения на ИРНР. Под абсолютными измерениями имеется в виду определение плотности потока мощности в физических единицах [Вт·м-2·Гц-1]. Антенна ИРНР представляет собой рупор с частотным сканированием, поэтому наблюдение радиоисточников происходит на разных частотах. К тому же в раскрыве антенны имеется поляризационный фильтр, пропускающий только одну (горизонтальную) поляризацию. Для получения абсолютных значений плотности потока приемный тракт ИРНР калибруется по излучению радиоисточника Лебедь-А. Поскольку положение Солнца в диаграмме направленности ИРНР определяется частотой, отличной от частоты наблюдения Лебедя-А, проводится дополнительная калибровка общей амплитудно-частотой характеристики антенны в рабочем диапазоне 154-162 МГц по фоновому космическому радиоизлучению. Размеры солнечного диска сопоставимы с шириной главного лепестка установки в направлении север-юг, поэтому требуется учитывать форму распределения яркости в рабочем диапазоне частот. Средняя плотность потока мощности излучения спокойного Солнца составила ~5 sfu (solar flux units, 10-22 Вт·м-2·Гц-1) на частоте 161 МГц.

Поток солнца, абсолютные измерения, иркутский радар некогерентного рассеяния (ирнр)

Короткий адрес: https://sciup.org/142220295

IDR: 142220295 | УДК: 523.9-7, | DOI: 10.12737/szf-43201804

Текст научной статьи Первые результаты абсолютных измерений потока солнечного излучения на Иркутском радаре некогерентного рассеяния (ИРНР)

Иркутский радар некогерентного рассеяния (ИРНР) работает в диапазоне 154–162 МГц и используется для проведения ионосферных, спутниковых и радиоастрономических наблюдений. Ранее радар был модернизирован: разработана цифровая система приема, позволяющая хранить принятые реализации сигнала в комплексном представлении [Potekhin et al., 2009] . Это дает возможность отложенной обработки квадратур принятых сигналов. Антенна ИРНР представляет собой рупор размерами 246×12 м, разделенный перегородкой на два полурупора с шириной диаграммы направленности (ДН) 0.5°×20°. В антенне установлен поляризационный фильтр, пропускающий только горизонтальную компоненту поляризации падающей волны. Радар обладает частотным принципом сканирования — главный лепесток ДН наклоняется на 30° от вертикального положения в южном направлении при изменении частоты от 154 до 162 МГц. Это позволяет проводить пассивные наблюдения за Солнцем в летнее время, а также за мощными радиоисточниками (Ле-бедь-А, Кассиопея, Крабовидная туманность) и фоновым космическим радиоизлучением круглогодично.

Ранее на ИРНР проводились измерения принятой мощности в относительных единицах [Васильев и др., 2013] , однако научную ценность для сравнения с данными других инструментов представляют абсолютные измерения спектральной плотности потока мощности излучения S [Вт м–2 Гц–1]. Стоит отметить, что часто под абсолютными измерениями понимают измерения, проводимые без регулярной калибровки на радиометрах с известными характеристиками антенно-приемного тракта. В данной работе под абсолютными измерениями понимается определение значений физических параметров после калибровки приемного тракта. Интенсивность и пространственное распределение радиоизлучения Солнца в значительной степени определяются частотой, а низкочастотных установок с большой эффективной площадью мало. Кроме того, во время мощных радиобурь на Солнце интенсивность излучения в низкочастотном диапазоне может возрастать в несколько сотен раз. Абсолютные измерения спектральной плотности потока мощности различными методами имеют длительную историю [Baars, 2014] . Однако при разработке алгоритма калибровки радара ИРНР необходимо было учесть ряд особенностей: частотный принцип сканирования, сильную неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) антенной системы и узкую полосу приемного тракта.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИПОТОКА МОЩНОСТИ

Одним из самых надежных и широко распространенных методов калибровки является калибровка по излучению от мощных радиоисточников (Лебедь-А, Кассиопея-А, Таурус-А, Дева-А) в случаях, когда размеры луча телескопа превышают размеры источника [Baars, 2014]. Оптимальным опорным источником для ИРНР с точки зрения времени и области наблюдения является Лебедь-А. Спектр излучения Лебедя-А хорошо исследован на различных инструментах, используется для калибровки низкочастотных телескопов и может быть аппроксимирован на произвольные частоты. Мы воспользуемся формой спектра, которая применялась для калибровки телескопа LOFAR, работающего в диапазоне 10–240 МГц [Heald et al., 2015]:

log S ( f ) = log A 0 + E A log ( f 15o МГц ) , (1)

где А 0=10690 Ян — номинальная плотность потока мощности излучения Лебедя-А на частоте 150 МГц, A 1 = –0.67, A 2 = –0.24, A 3 =0.021 — спектральные коэффициенты.

Спектральная плотность потока мощности S выражается через интенсивность излучения I :

S = J I ( О, Ф ) d Q . (2)

Source

Мощность сигнала на входе приемника P r зависит от ДН антенны и определяется выражением

P^f^- J i (о,ф ) F 2 ( О,ф ) d a , (3)

8π

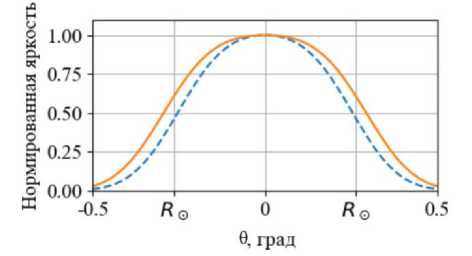

4π где F(О, ф) — ДН антенны в направлении (9, ф), G — коэффициент усиления антенны. Антенна ИРНР пропускает только одну поляризационную компоненту излучения, поэтому в выражении (3) присутствует дополнительный член 0.5. Форма ДН ИРНР F2(9, ф) была ранее определена и откалибрована [Medvedev et al., 2002; Лебедев и др., 2006]. Коэффициент усиления G зависит от наклона луча и вычисляется для каждой рабочей частоты отдельно. Обычно для упрощения выражений (2), (3) используется предположение о малости угловых размеров источника по сравнению с шириной главного лепестка ДН либо о малости лепестка по сравнению с источником. Эти условия выполняются для Лебедя-А, однако солнечный диск обладает угловыми размерами ~0.5°, сравнимыми с шириной луча ИРНР, поэтому необходимо задать форму распределения интенсивности излучения Солнца I(θ, φ). В низкочастотном диапазоне пространственное распределение излучения Солнца обладает формой эллипса, а распределение яркости солнечного диска убывает по мере удаления от центра [Kundu et al., 1977]. Например, в работе [Leblanc, le Squeren, 1969] было показано, что на частоте 169 МГц в годы минимума солнечной активности диск имеет ширину 32 угл. мин в направлении север — юг и 38 угл. мин в направлении восток — запад. В качестве простого приближения распределения интенсивности излучения Солнца мы будет использовать сглаженный эллипс (рис. 1).

При прохождении приемного тракта сигнал усиливается и к нему добавляются собственные шумы приемника b , поэтому итоговая мощность оцифрованного сигнала имеет вид

P d = g ( P r + b ). (4)

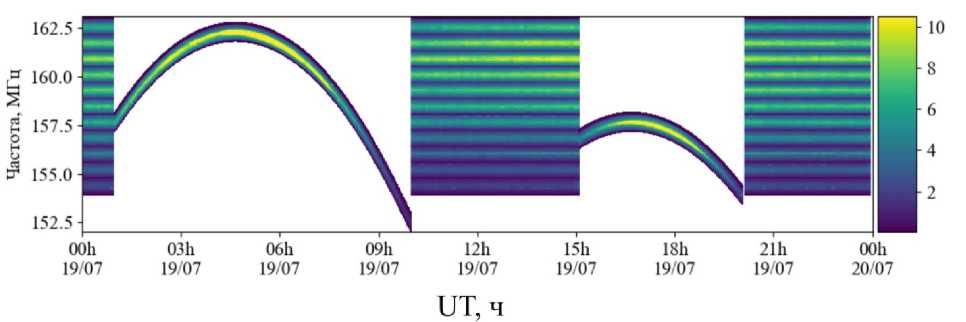

В настоящее время пассивные наблюдения на ИРНР проводятся в двух режимах работы: сканиро-

Рис. 1. Модель распределения радиояркости по диску Солнца. Сплошной линией обозначено направление восток — запад, штриховой — север — юг вание неба и отслеживание радиоисточников. В режиме сканирования ведется поочередный прием сигналов на 11 частотах, покрывающих весь основной частотный диапазон. Во время наблюдения за источником прием ведется на одной частоте, соответствующей максимуму модельного коэффициента корреляции между двумя полурупорами радара [Васильев и др., 2016]. Форма АЧХ приемных каналов в значительной степени определяется антенно-фидерным трактом и аналоговой частью приемника, а также ограничивается цифровым фильтром с шириной полосы 780 кГц. Принятые временные последовательности используются для получения спектрального распределения мощности, которое соответствует пространственному распределению, в связи с частотным принципом сканирования ИРНР. На рис. 2 показано частотно-временное распределение принятой некалиброванной мощности Pd для одного дня наблюдений, во время которого отслеживалось два источника — Солнце (с 1 ч до 10 ч) и Лебедь-А (с 15 ч до 20 ч). В режиме сканирования четко выделяются 11 полос, каждая из которых очерчивает АЧХ приемного тракта на заданной центральной частоте. Виден также общий спад уровня мощности (более 3 дБ) при изменении частоты от 162 до 154 МГц, значительно превышающий возможные изменения уровня космического радиошума в таком небольшом диапазоне частот.

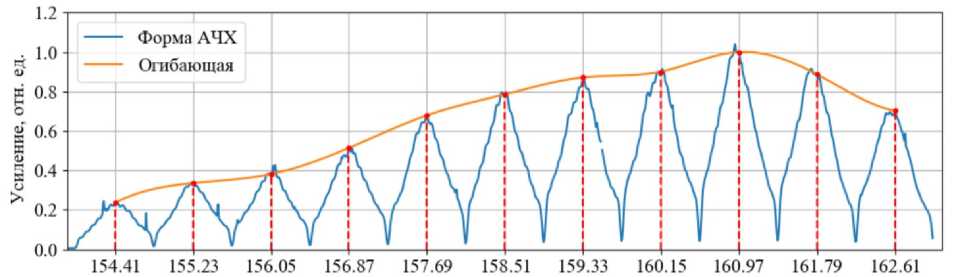

Принимаемая мощность в режиме сканирования включает космический радиошум и собственный шум радиоприемника. Можно оценить значение собственных шумов b и частотного распределения усиления g путем подгонки линейной комбинации (4) под модельную мощность на любой рабочей частоте [Setov et al., 2017]. В качестве модели космического радиошума была использована модель Global Sky Model (GSM), которая позволяет получить распределение шума неба на произвольной частоте [de Oliveira-Costa et al., 2008]. Значение модельного космического шума для ИРНР меняется в течение дня в среднем на 46 % на фиксированной частоте. Собственный шум приемника превышает среднее значение шума неба в два раза. Изменение шума неба по частоте для фиксированного момента времени составляет в среднем 34 %. На рис. 3 показана оценка нормированной АЧХ, усредненная в течение дня. Красными вертикальными линиями показаны центральные частоты приема в режиме сканирования (11 частот). Оранжевой линией отмечена кубическая сплайн-интерполяция усиления на центральной частоте.

Калибровка по космическому радиошуму позволяет учесть частотно-временную зависимость принятой мощности шума и определить общую форму АЧХ антенны ИРНР. Однако карты неба GSM являются аппроксимацией в широком частотном и пространственном диапазоне и поэтому содержат ошибки. Кроме того, уровень шума неба, который при калибровке выступает в качестве опорного сигнала, сопоставим с уровнем собственных шумов приемника. Для повышения точности калибровки воспользуемся более стабильным и точным значением мощности излучения Лебедя-А, которое превышает уровень собственных шумов в семь раз и средний уровень шума неба в четырнадцать раз, когда источник находится в максимуме ДН. Таким образом, итоговое калибровочное усиление для мощности солнечного излучения определяется с помощью калибровки по Лебедю-А и домножается на разницу в усилении на частотах Солнца и Лебедя-А (рис. 3).

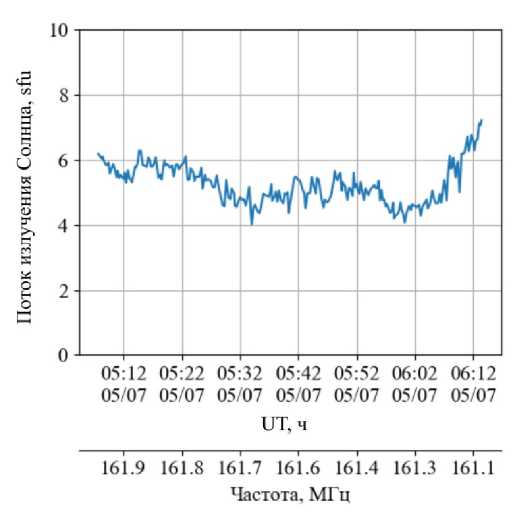

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

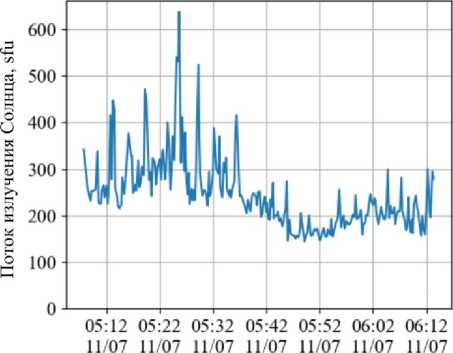

После определения всех калибровочных коэффициентов и оценки интеграла по ДН (2), можно найти спектральную плотность потока мощности солнечного излучения (1) на центральной частоте полосы наблюдения. На рис. 4 показаны измерения потока излучения Солнца 05.07.2017 г. Плотность потока выражена в единицах измерения sfu (solar flux units), 1 sfu=10–22 Вт м–2Гц–1. При определении плотности потока было сделано допущение о том, что излучение не поляризовано, поэтому для получения полной плотности потока значение принятой мощности было удвоено. Поскольку положение луча антенны может изменяться только в направлении север — юг, время наблюдения Солнца в максимуме ДН ограничивается приблизительно одним часом. На оси рисунка также отмечено изменение центральной частоты наблюдения, соответствующее слежению за Солнцем в течение дня. Диапазон наблюдаемых частот будет смещаться от 162 МГц при низком положении Солнца к 160 МГц во время летнего солнцестояния. Среднее значение плотности потока мощности излучения Солнца в рассматриваемый день составляет ~5 sfu, что приблизительно в два раза меньше полного солнечного потока. На телескопе Нанси на частоте 169 МГц полный поток излучения спокойного Солнца в период низкой солнечной активности составил 6 sfu [Leblanc, le Squeren, 1969] . Поток солнечного излучения обладает большой вариативностью. Например, во время радиобури 11.07.2017 поток солнечного излучения вырос в сотни раз по сравнению с потоком от спокойного Солнца (рис. 5). Оценка ошибки полученной плотности потока мощности связана с определенными трудностями. Погрешность в определение потока излучения вносят ошибка оценки калибровочных

Рис. 2. Частотно-временное распределение принятой мощности P d в течение дня наблюдений (19.07.2017). Цветовая схема выбрана таким образом, чтобы акцентировать внимание на фоновом шуме, поэтому значение мощности источников выходит за границы шкалы (мощность источников значительно превышает фоновый шум)

Частота. МГц

Рис. 3. Оценка формы АЧХ антенны и огибающей на центральной частоте

Рис. 4. Спектральная плотность потока мощности солнечного излучения 05.07.2017

UT, ч

162.0 161.9 161,8 161.7 161.6 161.5 161.3

Частота, МГц

Рис. 5 . Спектральная плотность потока мощности солнечного излучения 11.07.2017

коэффициентов, дисперсия принятой мощности после усреднения (1 %), неточности в ДН, ошибка в модели космического радиошума, влияние температуры и влажности на характеристики антенной системы (ошибка около 0.6 угл. мин на 1 °C). Сильное влияние оказывает также отклонение распределения радиояркости Солнца от модельного эллипса (рис. 1). В связи с этим требуются дальнейшие исследования для определения точности оценки потока.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Антенная система и приемный тракт ИРНР обладают нелинейной АЧХ, которая затрудняет получение абсолютных измерений принятой мощности. Коэффициент усиления в рабочем диапазоне частот меняется на 7 дБ (рис. 3), а АЧХ в приемной полосе имеет нестабильную форму, зависящей от температуры антенной системы. Предложенный метод калибровки позволяет каждый день определять точный коэффициент усиления на произвольной центральной частоте. Для этого используется хорошо изученный радиоисточник Лебедь-А с известным потоком излучения, а также карты космического радиошума GSM, определяющие форму частотновременного распределения фонового шума на ИРНР. Полученные значения спектральной плотности потока мощности составляют ~5 sfu для спокойного Солнца в период низкой солнечной активности. Показано также, что ИРНР позволяет измерять поток излучения во время мощных радиобурь на Солнце (рис. 5).

Работа выполнена в рамках базового финансирования программы ФНИ II.12 и проекта «Создание научного задела Национального гелиогеофизического комплекса РАН», уникальный номер 0344-20180006. Результаты получены с использованием Уникальной научной установки «Иркутский радар некогерентного рассеяния»,

Список литературы Первые результаты абсолютных измерений потока солнечного излучения на Иркутском радаре некогерентного рассеяния (ИРНР)

- Васильев Р.В., Кушнарев Д.С., Кашапова Л.К. и др. Первые результаты радионаблюдений Солнца и мощных дискретных источников на Иркутском радаре//Астрономический журнал. 2013. Т. 90, № 11. С. 948-958 DOI: 10.7868/S0004629913110078

- Васильев Р.В., Глоба М.В., Кушнарев Д.С. и др. Модель сигнала дискретного космического радиоисточника для Иркутского радара некогерентного рассеяния//XXV Всероссийская открытая конференция «Распространение радиоволн». Томск, 2016. Т. 3. С. 122-125.

- Лебедев В.П., Медведев А.В., Кушнарев Д.С. Методика калибровки диаграммы направленности Иркутского радара НР//Труды IX конференции молодых ученых «Физические процессы в космосе и околоземной среде». Иркутск, 2006. С. 185-188.

- Baars J. History of flux-density calibration in radio astronomy//The Radio Science Bulletin. 2014. N. 348. P. 47-66 DOI: 10.23919/URSIRSB.2014.7909943

- de Oliveira-Costa A., Tegmark M., Gaensler B.M., et al. A model of diffuse Galactic radio emission from 10 MHz to 100 GHz//Mon. Not. R. Astron. Soc. 2008. V. 388. P. 247-260 DOI: 10.1111/j.1365-2966.2008.13376.x

- Heald G.H., Pizzo R.F., Orru E., Breton R.P., et al. The LOFAR Multifrequency Snapshot Sky Survey (MSSS). I. Survey description and first results//Astronomy & Astrophysics. 2015. V. 582. P. A123, 1-22

- DOI: 10.1051/0004-6361/201425210

- Kundu M.R., Gergely T.E., Erickson W.C. Observations of the quiet Sun at meter and decameter wavelengths//Solar Physics. 1977. V. 53. P. 489-496

- DOI: 10.1007/BF00160291

- Leblanc Y., le Squeren A.M. Dimensions, temperature and electron density of the quiet corona. Their variations during the solar cycle // Astronomy & Astrophysics. 1969. V. 1. P. 239-248.

- Medvedev A.V., Zavorin A.V., Lebedev V.P., et al. Incoherent scatter radar directional pattern using radio astronomical observations//Eighth International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics. Proc. SPIE 4678. Irkutsk, 2002

- DOI: 10.1117/12.458495

- Potekhin A.P., Medvedev A.V., Zavorin A.V., et al. Recording and control digital systems of the Irkutsk Incoherent Scatter Radar//Geomagnetism and Aeronomy. 2009. V. 49, N 7. P. 1011-1021

- DOI: 10.1134/S0016793209070299

- Setov A.G., Medvedev A.V., Lebedev V.P., et al. Calibration methods for absolute measurements at the Irkutsk incoherent scatter radar//23rd International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics. Proc. SPIE 10466. Irkutsk, 2017

- DOI: 10.1117/12.2287328