Первые результаты исследования антропологических материалов из «коллективных захоронений» у с. Брянское в юго-западном Крыму

Автор: Казарницкий А.А., Волошинов А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Биоархеологические исследования

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования антропологических материалов из специфических погребальных памятников античного времени Юго-ЗападногоКрыма возле с. Брянское - подкурганной каменной гробницы и безурновой кремации в естественной скальной впадине. Памятники датированы II в. до н. э. - II в. н. э. В гробнице находились останки не менее 7 детей и не менее 20 взрослых обоего полаи всех возрастных групп. Из них скелеты как минимум одного ребенка и четверых взрослых имеют следы непродолжительной кремации на слабом огне. Палеодемографические показатели свидетельствуют о том, что памятник оставлен долговременной и относительно благополучной человеческой популяцией. Во втором коллективном захоронении, расположенном в 25 м от каменной гробницы, обнаружены мелко фрагментированные костные останки около 40 человек со следами непродолжительной, но высокотемпературной кремации. Предложена реконструкция положения тел при сжигании на основе разницы в степени обжига различных отделов скелета.

Коллективные захоронения, подкурганные каменные гробницы, юго-западный крым, античность, погребальный обряд, кремация, палеодемография, south-western сrimea

Короткий адрес: https://sciup.org/14328215

IDR: 14328215

Текст научной статьи Первые результаты исследования антропологических материалов из «коллективных захоронений» у с. Брянское в юго-западном Крыму

В 2007 г. Альминской экспедицией Крымского филиала ИА НАНУ под руководством А. Е. Пуздровского были проведены первые в Юго-Западном Крыму исследования подкурганной каменной гробницы с так называемыми «коллективными захоронениями» ( Пуздровский и др. , 2010; Пуздровский , 2011). В 0,4 км к северо-востоку от позднескифского городища Заячье была раскопана центральная часть курганообразной насыпи, датированной по сопутствующему погребальному инвентарю I в. до н. э. – первой половиной I в. н. э. В заполнении камеры найдены также фрагментированные костные останки вне анатомического порядка, принадлежавшие, по мнению авторов раскопок, не менее чем 10–15 индивидам. Эти работы значительно расширили ареал распространения подобных погребальных конструкций, который ранее ограничивался Центральным и Северо-Восточным Крымом, и потребовали дальнейших исследований.

В 2013 г. сотрудниками Бахчисарайского историко-культурного заповедника А. А. Волошиновым и И. И. Неневолей в 0,1 км к юго-востоку от с. Брянское Бахчисарайского района и в 1,0 км к северо-западу от кургана, раскопанного в 2007 г. экспедицией А. Е. Пуздровского, был исследован еще один курган, а также безурновая кремация в естественной скальной впадине ( Волошинов , Не-неволя , 2014)1 .

Курган расположен на возвышенности Кыбла-Баир, в 0,9 км северо-западнее позднескифского городища Заячье и в 0,5 км к северу от его некрополя. В 2003–2005 гг. в результате грабительских раскопок была разрушена камера погребального сооружения. Насыпь кургана грунтово-каменная, вытянута с северо-запада на юго-восток. В ее центре открыта прямоугольная в плане гробница размерами 4,1 х 5,9 м, ориентированная по оси юго-восток - северо-запад. Под южной полой кургана, на древней дневной поверхности, зафиксировано большое количество фрагментов краснолаковой и лепной керамики, светлоглиняных амфор, пряслиц, бус и нескольких десятков мелких фрагментов бронзовых зеркал. В этой части кургана антропологический материал отсутствовал, а найденные здесь предметы, наиболее вероятно, связаны с тризной.

Гробница содержала большое количество фрагментированных человеческих костей, в том числе со следами пребывания в огне, что позволяет допустить биритуальный обряд захоронений. Погребальный инвентарь из заполнения камеры представлен фрагментами стеклянных, лепных и гончарных сосудов, бусами, подвесками, перстнями, а также фибулами II в. до н. э. – начала II в. н. э.

Курганообразные насыпи, открытые в 2007 и 2013 гг., объединяет ряд общих признаков: северо-западная ориентация гробницы, возведение ее стен на древней поверхности, двухпанцирная кладка, наличие тризны в юго-восточной поле кургана. Отсутствие конструктивно выраженного дромоса, кладка стен в один ряд и небольшие по высоте насыпи позволили определить тип погребальных сооружений как «большие ящики с многократными захоронениями». В полу обеих гробниц зафиксированы вырубки неопределенных очертаний, которые, возможно, были использованы для захоронений на раннем этапе функционирования курганов. В пользу этого может свидетельствовать коллективное погребение в естественной каменной впадине, открытое в 25 м к югу от кургана. Оно совершено по обряду безурновой кремации и, возможно, представляет собой более ранний вариант той же погребальной традиции. Немногочисленный погребальный инвентарь состоял здесь из нескольких стеклянных бус, зеркала, браслета, перстня, железного наконечника стрелы, фрагментов лепных и гончарных сосудов и может быть датирован II–I вв. до н. э. ( Волошинов , Неневоля , 2014).

По мнению А. А. Волошинова и И. И. Неневоли, ящики были частью большого курганного могильника, оставленного местным либо пришлым населением в период перехода от кочевого образа жизни к оседлости. Расположение и предварительная датировка могильника позволили предположить, что он предшествовал грунтовому некрополю городища Заячье, наиболее ранние исследованные погребения которого относятся к последней трети I в. н. э. – началу II в. н. э. (Труфанов, 2005).

В августе 2014 г. была проведена экспертиза антропологических материалов из раскопок 2013 г. на базе Представительства СПбГУ в Республике Крым при участии студентов Крымского антропологического и Сарматского археологического полевых отрядов Института истории СПбГУ. Измерение костей, фиксация травм и патологий, определение пола и возраста, выявление особенностей температурной обработки костей, расчет демографических показателей проводились по стандартным антропологическим и палеодемографическим методикам ( Алексеев, Дебец , 1964; Алексеев , 1966; Acsadi, Nemeskeri , 1970; Бужилова , 1998; Козловская , 1998; Walker et al ., 2008; Weiss , 1973; White, Folkens , 2005; Добровольская , 2010).

Материалы из подкурганной каменной гробницы представлены фрагментированными костными человеческими останками. Размеры фрагментов – от 50 до 150 мм, общая численность – более 3 000 фрагментов, вес – 21,6 кг, для 81 % из них удалось установить анатомическую принадлежность. С целью определения минимального числа погребенных производился подсчет гомологичных элементов скелета: обнаружены фрагменты не менее 17 нижних челюстей взрослых людей, 17 вторых правых и 17 третьих правых пястных костей, 17 пятых левых пястных костей, 17 дистальных фрагментов левых плечевых костей, 20 фрагментов проксимальных частей левых локтевых костей, 21 пятая левая плюсневая кость, 23 третьих правых костей плюсны, фрагменты длинных трубчатых костей не менее двух детских скелетов (приблизительные продольные размеры соответствуют возрасту около 4 лет и от 5 до 8 лет) и двух или трех подростков 12–18 лет. Среди костей встречались также несформированные коронки молочных зубов ребенка около 0,5–1 года и фрагменты не менее четырех детских нижних челюстей: степень развития зубной системы одного ребенка соответствует возрасту около 9–12 лет, трех других – около 6 лет. В погребении, таким образом, находились останки не менее двадцати взрослых и не менее семи детей почти всех возрастных когорт.

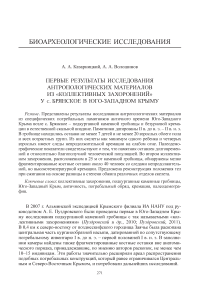

Распределение веса костей по отделам скелета и общий вес материалов из камеры каменной гробницы отличаются от стандартных параметров, известных по результатам взвешивания 30 сухих мужских скелетов XVIII в. из Санкт-Петербурга2, а также по опубликованным данным о весе обезжиренных костей современного населения Португалии, высчитанным для выборок из 50 мужчин и 50 женщин и для суммарной серии из 100 человек ( Silva et al ., 2009). Разница между жителями Северо-Запада России и Юго-Западной Европы несущественна (рис. 1 А ): первые отличаются только более тяжелыми костями грудной клетки и меньшим весом костей кисти и стопы, причем последнее обусловлено, по-видимому, недостаточной тщательностью сбора останков. На этом фоне в материалах из гробницы у с. Брянское хорошо заметна чрезвычайная редкость позвонков и тазовых костей, недостаток бедренных костей при сравнительном

Рис. 1. Распределение веса костей различных отделов скелета

А – процентные доли веса костей для: а – суммарной серии (Португалия); б – для мужских скелетов (Португалия); в – для женских скелетов (Португалия); г – для мужских скелетов (Санкт-Петербург); д – для идентифицированных материалов из каменной гробницы (Брянское); е – для всех материалов из каменной гробницы (Брянское)

Б – соотношение веса костей с видимыми следами обжига ( ж ) и без них ( з )

переизбытке костей кисти и стопы, ключиц, плечевых, лучевых, локтевых и малых берцовых костей. На графике приведены результаты подсчетов как для всех имевшихся в камере костей, так и относительно только идентифицированных анатомически.

Часть остеологических материалов имеет темно-коричневый и черный цвет, возникающий вследствие обжига при температуре до 300–500 °С ( Walker et al ., 2008). Следовательно, тела по крайней мере некоторых умерших сжигались на небольшом и непродолжительном огне. Доля кремированных фрагментов в большинстве отделов невелика и не превышает нескольких процентов, однако при этом обожжена половина фрагментов костей черепа и треть неидентифи-цированных осколков (рис. 1 Б ). Во многих случаях фрагменты мозгового отдела черепа обожжены с внутренней стороны при более высокой температуре, чем с внешней. Фрагменты черных оттенков имеют, как правило, блестящую, словно лощеную поверхность и изредка – деформационные трещины, что принято интерпретировать как свидетельство сжигания свежих костей или костей с сохранившимися мягкими тканями ( Holck , 2008. P. 96). Судя по гомологичным участкам обожженных нижних челюстей, кремированы были останки как минимум четырех взрослых человек и одного ребенка. Однако количество тел, прошедших через обработку огнем, могло быть и больше, так как воздействие невысоких температур до 200 °С не сказывается на цвете костей ( Walker et al. , 2008) и может быть определено лишь в результате гистологического или химического анализа, недоступного в полевых условиях.

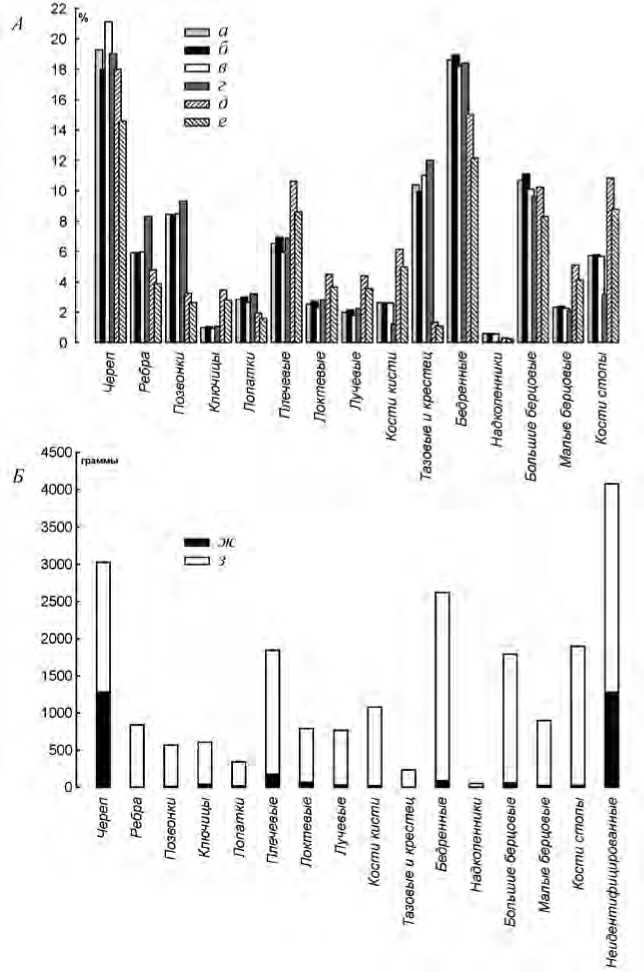

Вес костных останков, принадлежавших не менее чем двадцати половозрелым индивидам, даже с учетом детских скелетов, не соответствует стандартному весу двадцати человеческих скелетов: 21,6 кг при ожидаемых 76 кг для мужчин или 65,5 кг по усредненным для мужчин и женщин данным. Это же верно и для веса костей разных отделов скелета (рис. 2 А ).

Следовательно, гробница возле с. Брянское могла быть вторичным захоронением, в котором оказалась меньшая часть останков умерших. В таком случае предшествующие этапы манипуляций с телами включали предварительную кремацию и/или ингумацию с последующей транспортировкой в каменный склеп. Возможно, что при переносе костей систематически менее внимательно собирались кости осевого посткраниального скелета (позвонки, тазовые кости). Избыток костей пясти и плюсны можно объяснить тем, что в силу малых размеров короткие трубчатые кости менее подвержены фрагментации. Правда, та же причина не объясняет избыточность фрагментов плечевой, лучевой, локтевой и малой берцовой костей, хотя посмертный отбор в пользу последних тоже мог иметь место. Другим вероятным объяснением наблюдаемых диспропорций может быть то, что камера долго стояла открытой и некоторые кости могли быть попросту растащены.

Данные о биологическом возрасте погребенных в камере гробницы были использованы для подсчета показателей общего процента дожития lx в разных возрастных когортах ( Acsadi, Nemeskeri , 1970; Weiss , 1973). Построенная на его основе кривая убыли населения была сопоставлена с аналогичными кривыми lx (рис. 2 Б ), полученными по материалам из некрополей античного времени Ели-заветовское, Кобяковское и Нижнегниловское в дельте Дона ( Батиева , 2011)

Рис. 2. Распределение веса костей и скорость убыли населения, оставившего захоронение в каменной гробнице, на фоне стандартных показателей

А – сравнение распределения веса не менее 20 взрослых индивидов из каменной гробницы в Брянском ( а ) с распределением веса 20 полных скелетов обоего пола ( б ) и 20 мужских скелетов ( в )

Б – кривые убыли населения из гробницы в Брянском и из некрополей античных поселений Нижнего Дона и Прикубанья и могильников Широкая Балка, Прикубанский, Елизаветинское II и Новоселов-ское в Прикубанье (Медникова, 2008; Балабанова, 2005; Громов, Казарницкий, 2014; Казарницкий, 2015).

Динамика смертности варьирует от поселения к поселению незначительно. Только Новоселовское (I в. до н. э.) выделяется повышенной смертностью в молодых когортах от 15 до 30 лет, что неудивительно, так как городище при некрополе на многих участках было перекрыто слоем пепла от обширных пожарищ, и многие захоронения, по-видимому, были совершены наспех и в черте поселения (устн. cообщ. автора раскопок М. Ю. Лунёва). Убыль детей и подростков в популяции, оставившей коллективное захоронение в гробнице возле с. Брянское, не превышает распространенной в соседнем регионе скорости и уже в когорте 20–24 лет сходит на нет, а в финальных возрастных интервалах нарастает постепенно и медленнее, чем во всех привлеченных для сравнения синхронных поселениях. Кроме этого, есть вероятность, что скелеты из Брянского в равных долях разделены по полу, в пользу чего свидетельствует установленная для половины скелетов взрослых людей половая принадлежность (пять мужчин и шесть женщин).

Таким образом, реконструируемые демографические показатели – более четверти детских скелетов, предположительно равное количество мужчин и женщин, редкость останков молодых половозрелых людей и относительно медленное выбывание индивидов финальных возрастных когорт – характерны скорее для захоронений, оставленных в результате естественной убыли населения в долговременной популяции.

Коллективное захоронение в скальной впадине к югу от кургана представлено мелко фрагментированными человеческими костями. Диаметр фрагментов, как правило, не более 5 мм, в редких случаях – до 50 мм. Общая масса костей – 33,8 кг, подавляющее большинство имеет следы высокотемпературной обработки. Визуально определимы все варианты оттенков, характерные для обожженных костных останков ( Walker et al ., 2008): бóльшая часть серовато-белые (14,7 кг), реже – черные (6,9 кг; как с матовой, так и с блестящей гладкой поверхностью) и голубовато-черные (7,3 кг); редко встречаются белые (3,6 кг) и в единичных случаях – коричневые (1,2 кг). На серовато-белых и белых фрагментах периодически фиксировались криволинейные и дугообразные трещины.

Перечисленные признаки могут свидетельствовать о том, что тела погребенных в скальной впадине были сожжены в период, когда кости были свежими или покрыты мягкими тканями, при высокой температуре до 800–1000 °С. Однако кремация не была продолжительной, и в отдельных участках костра температура не поднималась выше 500 °С, изредка отдельные кости и вовсе оказывались без визуально определимых следов обжига. В противном случае, при продолжительной высокотемпературной кремации цвет костных останков был бы более однородным. Сжигание производилось за пределами места захоронения, так как древесный уголь среди костных фрагментов не обнаружен3.

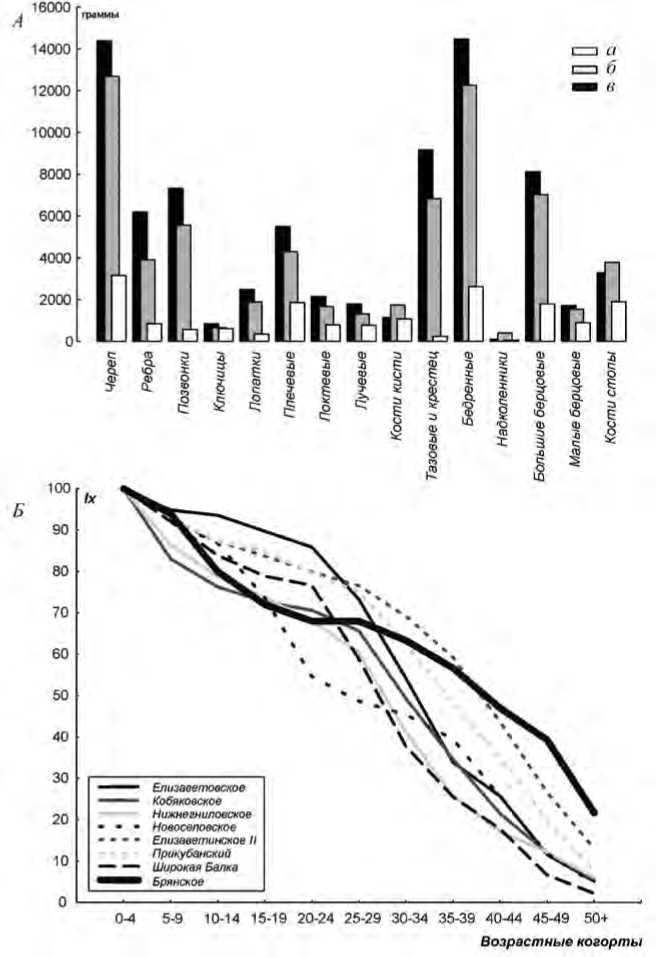

Лишь для 14 % материалов из впадины по морфологическим особенностям удалось установить принадлежность к какому-либо отделу скелета. Доля идентифицированных фрагментов варьирует в зависимости от степени обжига: три четверти наименее фрагментированных коричневых костей, пятая часть черных, голубовато-черных и белых и десятая часть серовато-белых. В распределении идентифицированных фрагментов по группам в зависимости от степени обжига прослеживаются определенные закономерности (рис. 3).

Среди материалов со следами слабой температурной обработки или вовсе без таковой ( А ) ряд категорий костей просто отсутствует, а большинство составляют фрагменты позвонков из всех отделов позвоночного столба. Фрагменты позвонков также многочисленны среди серовато-белых костей ( Г ), однако их сохранность недостаточна для сортировки по отделам, к тому же здесь представлены кости всех частей скелета. В остальных трех группах встречаются фрагменты только шейных позвонков.

Кости ног доминируют в двух категориях со следами обжига при температуре от 300 до 600 °С: большие берцовые и кости стоп среди черных фрагментов ( Б ), бедренные – среди голубовато-черных ( В ). Доля фрагментов черепа и ребер увеличивается от категории к категории в прямой положительной зависимости от температуры обжига и достигает максимума среди белых костей, обожженных при температуре около 1000 °С ( Д ).

При сопоставлении со стандартным распределением веса сухих костей из разных отделов (см. рис. 1) особенности материалов из расселины становятся более очевидны. Это и чрезвычайно большая доля позвонков в категории до 200 °С, и высокая встречаемость больших берцовых костей и костей стоп в категории 300–500 °С, а бедренных костей – в следующей категории 500–600 °С. В более высокотемпературных группах доля костей нижней половины тела существенно снижается: здесь представлены преимущественно кости черепа и грудной клетки. Фрагменты костей плечевого пояса и рук повсюду, кроме первой категории, представлены в равной степени хорошо.

Вероятными причинами наблюдаемых отклонений от стандартного распределения в группах с разной степенью обжига могут быть обрядовые особенности положения тел умерших во время сжигания. Если погребальный костер разводился не под, а над телом лежащего на земле индивида, уложенного на землю лицом вверх, то при непродолжительной кремации зона наименее высокой температуры могла сформироваться как раз вокруг позвоночника ( Holck , 2008), что периодически способствовало меньшему обжигу и лучшей сохранности позвонков и лопаток. Разницу в преимущественной цветности идентифицируемых фрагментов черепа и ребер (серовато-белые и белые) и костей ног (черные и голубовато-черные) можно интерпретировать как свидетельство более интенсивного горения в области верхней половины тела, например, если дрова погребального костра складывались в основном вокруг туловища.

Морфологические особенности фрагментов нижних челюстей, размеры эпифизов длинных трубчатых костей и костей предплюсны позволяют предполагать наличие в расселине нескольких мужских и женских скелетов, однако определение их количественного соотношения, равно как и биологического возраста, не представляется возможным. Изолированные зубы представлены

Рис. 3. Распределение веса идентифицируемых фрагментов костей из впадины по отделам скелета в группах с разной степенью обжига и, соответственно, разных оттенков (по мере увеличения температуры)

А – коричневые; Б – черные; В – голубовато-черные; Г – серовато-белые; Д – белые

преимущественно корнями. Сохранившиеся в редких случаях окклюзионные поверхности зубов демонстрируют все возможные степени изношенности. В категории костей черного цвета обнаружены также фаланга пальца и большая берцовая кость младенческого скелета, среди фрагментов коричневого цвета – две детские фаланги.

По гомологичным участкам скелета в идентифицированной части материалов из расселины насчитывается не менее семи взрослых индивидов: в наличии 7 фрагментов дистальных концов левых плечевых костей, 7 фрагментов проксимальных частей правых локтевых костей, 7 эпистрофеев, 7 латеральных частей левых ключиц, 6 правых таранных костей, 5 левых надколенников, 5 левых ладьевидных костей запястья. Учитывая, что принадлежность к отделам скелета была установлена только для 14 % всех материалов и что масса кремированных костей одного скелета в безурновых погребениях, как правило, не превышает 500–700 граммов, то реконструируемая численность погребенных в расселине составляет, вероятно, не менее сорока человек.

Выводы. Таким образом, в подкурганной каменной гробнице возле с. Брянское находились костные останки не менее 20 взрослых и не менее 7 детей всех возрастных категорий, из которых как минимум четверо взрослых и один ребенок были кремированы на слабом и непродолжительном огне. Большинство костей не имеют визуально определимых следов температурной обработки. Реконструируемая палеодемографическая характеристика свидетельствует скорее в пользу того, что это захоронение сформировалось вследствие естественной убыли населения в долговременной популяции. Процентное соотношение костей разных отделов скелета не соответствует нормальному и может быть обусловлено либо тем, что погребение является вторичным (после ряда манипуляций с останками), либо тем, что комплекс долгое время стоял открытым и состав его мог быть нарушен.

Костные останки из естественной скальной впадины в 25 м к югу от каменной гробницы принадлежали приблизительно сорока индивидам, тела которых были сожжены на стороне при очень высокой температуре, но в кратковременном огне. Тела при сожжении располагались, по-видимому, на земле лицом вверх, наиболее интенсивное горение происходило в области туловища. В материалах присутствуют фрагменты младенческого и детских скелетов, хотя подавляющее большинство костей принадлежит скелетам взрослых индивидов обоего пола и разных возрастных когорт.

Список литературы Первые результаты исследования антропологических материалов из «коллективных захоронений» у с. Брянское в юго-западном Крыму

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 251 с.

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 128 с.

- Балабанова М. А., 2005. Половозрастная структура Прикубанского меотского могильника IV в. до н. э.//Четвертая Кубанская археологическая конференция: тезисы и доклады/Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: Символика. С. 4-9.

- Батиева Е. Ф., 2011. Население Нижнего Дона в IX в. до н. э. -IV в. н. э. (палеоантропологическое исследование). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН. 160 с.

- Бужилова А. П., 1998. Палеопатология в биоархеологических реконструкциях//Историческая экология человека. Методика биологических исследований. М.: Старый Сад. С. 87-146.

- Волошинов А. А., Неневоля И. И., 2014. Курган с «коллективными захоронениями» у с. Брянское в Юго-Западном Крыму//Боспорские чтения. Керчь: Ин-т востоковедения НАН Украины. Вып. XV: Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и Средневековья. Актуальные проблемы хронологии. С. 88-92.

- Волошинов О. О., Неневоля 1.1, 2014. Розкопки кургану бiля с. Брянське Бахчисарайського р-ну//Археологiчнi дослiдження в Українi 2013 р. Київ: IA НАНУ. С. 26-27.

- Громов А. В., Казарницкий А. А., 2014. К палеодемографии меотов (по материалам могильника городища Елизаветинское II)//Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2013 г. СПб.: Изд-во МАЭ РАН. С. 10-18.

- Добровольская М. В., 2010. К методике изучения материалов кремации//КСИА. Вып. 224. С. 85-97.

- Казарницкий А. А., 2015. Палеоантропологические материалы античного и нового времени из Новоселовского городища//Записки ИИМК РАН. Вып. 11. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 109-124.

- Козловская М. В., 1998. К вопросу о возможностях исследования кремированных костей//Историческая экология человека. Методика биологических исследований. М.: Старый Сад. С. 174-181.

- Медникова М. Б., 2008. Данные антропологии к реконструкции образа жизни древнего населения Цемесской долины//Аспургиане на юго-востоке Азиатского Боспора: по материалам Цемдолинского некрополя. М.: Гриф и К. С. 244-253.

- Пуздровский А. Е., 2011. Археологические разведки и охранные исследования в среднем течении р. Альма в 2007 г.//Альминские чтения: материалы научно-практической конференции. Вып. 2. Симферополь: Бизнес-Информ. С. 26-35.

- Пуздровский А. Е., Труфанов А. А., Медведев Г. В., 2010. Каменный подкурганный склеп с «коллективными» захоронениями у с. Брянское в Юго-Западном Крыму//Древняя и средневековая Таврика: Сб. ст., посвящ. юбилею О. А. Махневой. Донецк: Донбасс. С. 199-205. (Археологический альманах; № 22.)

- Труфанов А. А., 2005. Исследования могильника у с. Брянское в 1995-1996 гг.//Херсонесский сборник. Вып. XIV. Севастополь: Максим. С. 315-326.

- Acsadi G., Nemeskeri J., 1970. History of human life span and mortality. Budapest: Akademiai Kiado. 346 p.

- Silva A. M., Crubezy E., Cunha E., 2009. Bone weight: new reference values based on a modem Portuguese identified skeletal collection//International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 19. № 5. P. 628-641.

- Holck P., 2008. Cremated bones. Oslo: Anatomical Institute, University of Oslo. 160 p.

- Walker P. L., Miller K. W. P., Richman R., 2008. Time, temperature, and oxygen availability: an experimental study of the effects of environmental conditions on the color and organic content of cremated bone//The Analysis of Burned Human Remains/Eds W. Schmidt, S. A. Symes. London: Elsevier: Academic Press. P. 129-135.

- Weiss K, 1973. Demographic models for anthropology. Washington: Society for American Archaeology. p. (American Antiquity; vol. 38, no. 2.) (Memoirs of Society for American Archaeology; no. 27.)

- White T. D., Folkens P. A., 2005. The human bone manual. San Diego: Elsevier: Academic Press. 464 p.