Первые результаты комплексных исследований современных микроорганизмов физико-химическими и минералого-геохимическими методами

Автор: Силаев В.И., Кокин А.В., Павлович Н.В., Шанина С.Н., Киселева Д.В., Васильев Е.А., Мартиросян О.В., Смолева И.В., Филиппов В.Н., Хазов А.Ф., Шуйский А.С., Щемелинина Т.Н., Игнатьев Г.В., Слюсарь А.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (321), 2021 года.

Бесплатный доступ

Исследованы 14 образцов грамотрицательных и грамположительных бактерий, одноклеточных дрожжей и зеленых водорослей с использованием оптической, атомно-силовой и аналитической сканирующей электронной микроскопии, термического анализа, газовой хроматографии, инфракрасной спектроскопии, масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и изотопной масс-спектрометрии. По форме клетки микроорганизмы варьируются от палочковидных до чечевицеподобных и глобуло-коккообразных, по размеру - от мезонанометровых до микрометровых. Между крайними размерами клеток установлена сильная положительная корреляция. В химическом составе исследованных микроорганизмов обнаружена примесь неорганических химических элементов - Mg, Ca, Ba, Sr, Si, Na, K, Cu, Zn, P, S, Cl - и субмикронные по размеру выделения минеральных фаз - карбонатов, фосфатсульфатов, гидрогенсульфатфосфатов, гидрогенфосфатов, галита, каолинита, металлических сплавов латунного состава, бадделеита. В число 45 микроэлементов, выявленных в микроорганизмах, входят 7 элементов-эссенциалов (Э), 17 физиогенно-активных (ФА) и 19 абиотических (АБ). Суммарная концентрация микроэлементов колеблется в диапазоне 0.003-0.26 мас. %. Значение эссенциального коэффициента - Э/АБ - составляет в среднем 196 ± 153. Микроорганизмы характеризуются смешанным жиробелковым элементным составом. В них выявлены 14 аминокислот, относящихся к алифатической, ароматической, основной, кислой, гидроксильной, имино и серусодержащей группам. Суммарное содержание аминокислот колеблется от 409 до 942 (682 ± 221) мг/г. До половины аминокислот представлены левым (L) и правым (D) энантиомерами. Степень рацемизации (D/L) колеблется в пределах 0.01-0.37. Наиболее изотопно-тяжелым составом углерода в сочетании с относительно изотопно-лёгким азотом характеризуются дрожжи Rhodotorula glutinis и микроводоросли Chlorella vulgaris. В бактериях установлен статистически более лёгкий углерод в сочетании со значительно более тяжелым азотом. По ряду свойств - химическому составу органического вещества, микроэлементам, степени обогащения элементами-антибионтами, содержанию аминокислот и степени их рацемизации - грамотрицательные и грамположительные бактерии различаются. В целом же исследованные биологические микроорганизмы по элементному и аминокислотному составу, изотопии углерода и азота принципиально отличаются от абиогенных органических веществ, выявленных в метеоритах и продуктах современного вулканизма.

Мультидисциплинарные научные исследования, бактерии, одноклеточные дрожжи, хлорелла, микростроение, химический и аминокислотный состав, микроэлементы, изотопный состав углерода и кислорода, абиогенное органическое вещество в метеоритах и продуктах современного вулканизма

Короткий адрес: https://sciup.org/149139305

IDR: 149139305 | УДК: 550.7 | DOI: 10.19110/geov.2021.9.1

Текст научной статьи Первые результаты комплексных исследований современных микроорганизмов физико-химическими и минералого-геохимическими методами

Одноклеточные микроорганизмы — уникальные биологические образования, появившиеся на Земле раньше эукариотов (ядерные живые организмы) и с тех пор весьма активно участвующие в разнообразных геологических процессах породо- и минералообразования [2, 8, 12, 13, 15, 22, 27, 28, 29, 52]. С более общих научных позиций, согласно парадигме академика Н. П. Юшкина о биоминеральных взаимодействиях [38, 39], микробиальный мир является непосредственным продуктом биоминеральных взаимодействий, начавшихся еще в космическом пространстве, и имеет с минеральным миром общий источник происхождения — неконденсированные ионно-молекулярные структуры. Эта парадигма в настоящее время подтверждается не только многочисленными находками неземных микроорганизмов в метеоритах (Оргей, Алаис, Альенде, Ефремовка, Муррей, Мурчисон, Нагойя), но и некоторыми экспериментальными данными. К последним, 4

например, относятся результаты опытов по фиксации углерода на каталитических осадках переходных металлов при температуре 80—120 °С с образованием упорядоченного ряда химических соединений от гидроксидов до аминокислот с общей формулой последних — R–CHA–COOH, где R = H, CH3, C2O5, HOCH2, а А = ОН или NH2 [46]. Кроме того, недавно был установлен факт соответствия распределения микроэлементов в современных земных бактериях закону периодичности первичной распространенности химических элементов в Солнечной системе [17]. Таким образом, широко известный феномен биостиму-лированного породо- и минералообразования на Земле [5—7, 23] можно рассматривать как вполне естественное продолжение коэволюции минеральной и живой материй, начавшейся еще в космосе.

К сожалению, следует констатировать, что до настоящего времени уровень изучения микроорганизмов современными методами экспериментального естествознания остается, за редким исключением, крайне низким [8, 14, 21, 24, 25]. Поэтому предпринятое нами исследование современных микроорганизмов с использованием хорошо зарекомендовавшего себя комплекса физико-химических и минералогогеохимических методов можно признать весьма актуальным. Особое значение такого рода исследования приобрели в настоящее время в связи с открытием ор- ганоидов абиогенного происхождения в продуктах современного континентального и океанического вулканизма [31—33].

Объекты и методы исследований

В качестве объектов исследований выступили две группы штаммов микроорганизмов (табл. 1). В пер-

Таблица 1. Объекты исследований / Table 1. Objects of research

|

№ п/п |

№ обр. Sample No. |

Вид Species |

Характеристика Characteristics |

Вес, мг Weight, mg |

Происхождение образца Origin of sample |

Источник Source |

|

1 |

БАК-1 |

Pseudomonas yamanorum sp. VKM В-3033D |

псевдомонадовые грамотрицательные аэробные бактерии pseudomonad gramnegative aerobic bacteria |

40 |

выделены из грунта железнодорожного полотна isolated from the soil of a railway track |

Институт биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Institute of Biology, FRC Komi SC UB RAS |

|

2 |

БАК-2 |

« |

« |

« |

« |

« |

|

3 |

ДРЖ-1 |

Rhodotorula glutinis VKM Y-2998D |

аэробные розовые дрожжи aerobic rose yeast |

« |

выделены из нефтяного шламонакопителя isolated from an oil sludge pond |

« |

|

4 |

ДРЖ-2 |

« |

« |

40 |

« |

« |

|

5 |

МВД-1 |

Chlorella vulgaris Beijer. f. Globosa V. Andr IPPAS C-2024 |

хлорелла — одноклеточная микроводоросль chlorella — a singlecelled microalga |

50 |

выделена из почвы на стоянке оленеводов isolated from the soil at a reindeer breeders' camp |

« |

|

6 |

МВД-2 |

« |

« |

50 |

« |

« |

|

7 |

ПЧИ-1 |

Escherichia col i 1015 энтеропа-тогенная (клинический изолят) Enteropatogenic (clinical isolate) |

кишечная палочка — грамотрицательная бактерия escherichia coli is a gram-negative bacterium |

50 |

выделена из человека isolated from a human |

Ростовский-на-Дону противочумный институт Rostov-on-Don Anti-Plague Institute |

|

8 |

ПЧИ-2 |

Vibrio cholerae О139 16077 (токсигенный штамм) (toxigenic strain) |

холерный вибрион — грамотрицательная анаэробная бактерия vibrio cholerae — gram-negative anaerobic bacterium |

34 |

« |

« |

|

9 |

ПЧИ-3 |

Vibrio cholerae О139 17918 (атоксигенный штамм) (atoxigenic strain) |

« |

25 |

выделена из воды isolated from water |

« |

|

10 |

ПЧИ-4 |

Vibrio cholerae Eltor 19667 (токсигенный) (toxigenic) |

« |

36 |

выделена из человека isolated from a human |

« |

|

11 |

ПЧИ-5 |

Vibrio cholerae Eltor 19430 (атоксигенный) (atoxigenic) |

« |

45 |

выделена из воды isolated from water |

« |

|

12 |

ПЧИ-6 |

Francisella tula-rensis subsp. hol-arctica 15 НИИЭГ (вакцинный) |

туляремийный грамотрицательный микроб tularemia gramnegative microbe |

100 |

выделена из человека isolated from a human |

« |

Окончание таблицы 1 / End of table 1

|

№ п/п |

№ обр. Sample No. |

Вид Species |

Характеристика Characteristics |

Вес, мг Weight, mg |

Происхождение образца Origin of sample |

Источник Source |

|

13 |

ПЧИ-7 |

Francisella tula-rensis subsp. hol-arctica 503 (природный, вирулентный) (natural, virulent) |

« |

82 |

« |

« |

|

14 |

ПЧИ-8 |

Staphylococcus aureus 12617 |

золотистый стафилококк — грамполо-жительная шаровидная бактерия staphylococcus aureus — grampositive globular bacterium |

54 |

« |

« |

вую группу вошли шесть образцов бактерий рода Pseudomonas, розовых одноклеточных дрожжей Rhodotorula glutinis и одноклеточных зеленых водорослей Chlorella vulgaris, полученных в Институте биологии Коми НЦ УрО РАН в ходе разработки методов биоочистки природных почв от нефтезагрязнений. Вторую группу составили восемь образцов обеззараженной массы штаммов болезнетворных бактерий, переданных нам на исследования из Ростовского-на-Дону противочумного института Роспотребнадзора [26]. В ча- сти исследований второй группы образцов между Противочумным институтом и Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН был заключен договор о научном сотрудничестве, отчетом по которому и является настоящая статья.

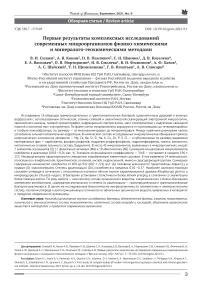

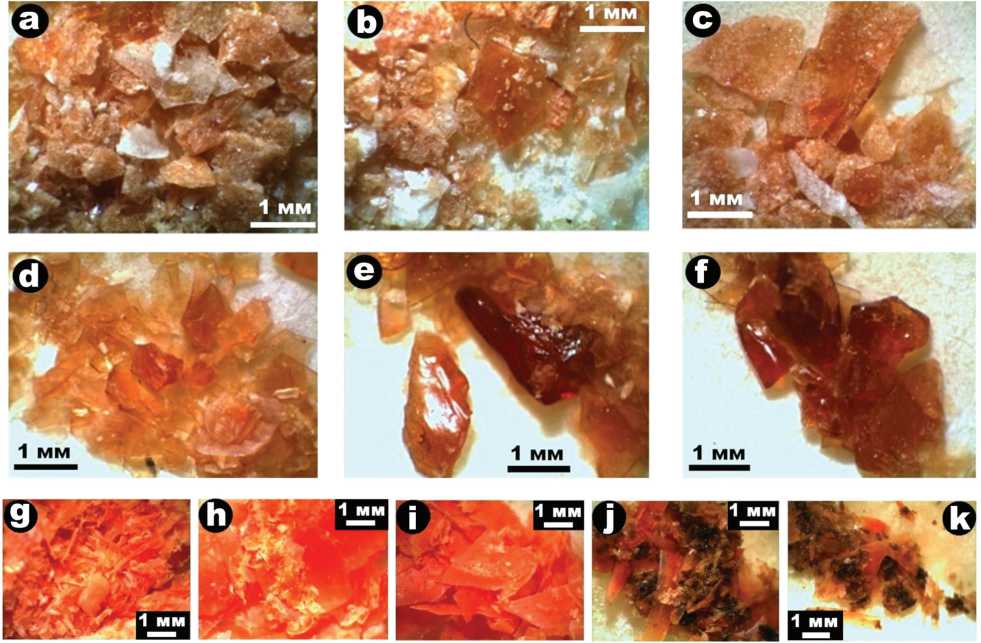

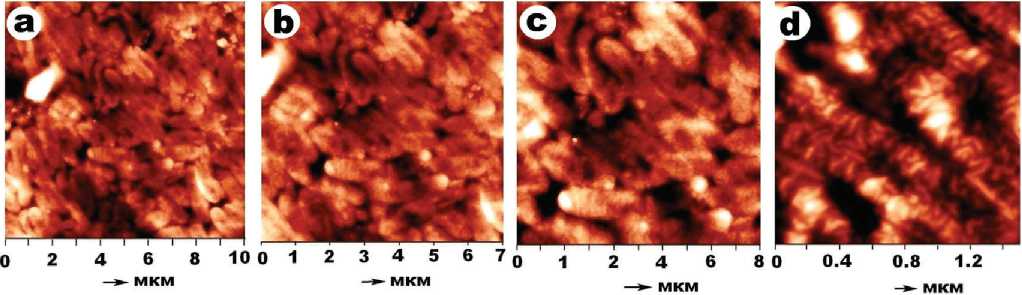

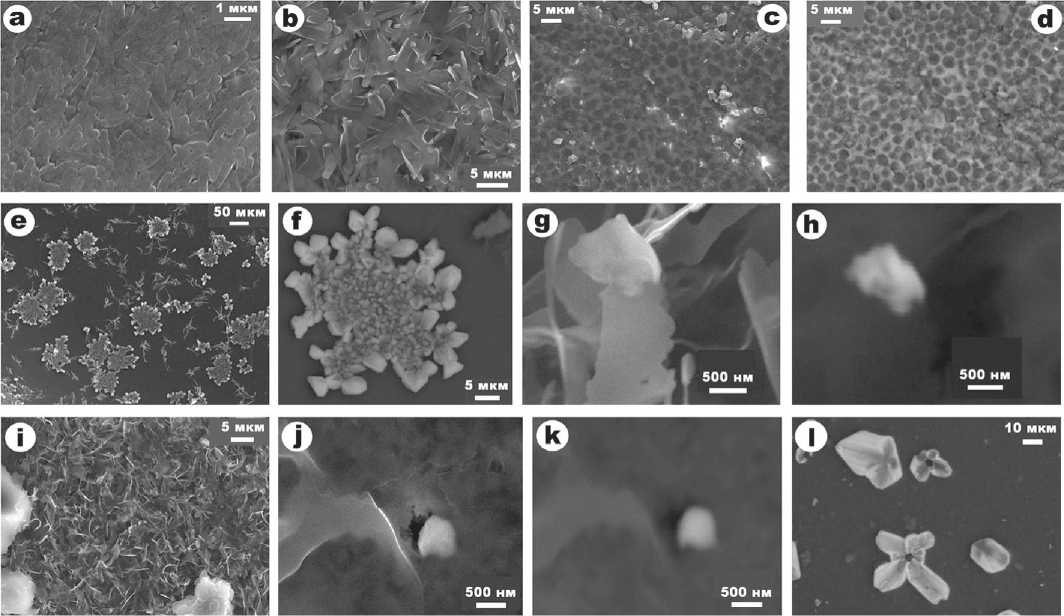

Бактерии рода Pseudomonas и розовые дрожжи представлены афанитовой массой, варьирующейся по окраске от светло-оранжевой до оранжевой (рис. 1). Хлорелла образует агрегаты хлопьевидных частиц насыщенно-зеленого цвета размером 100—300 мк (рис. 2).

Рис. 1. Внешний вид колоний псевдомонад (a—f) и дрожжей — до (g—i) и после (j, k) опыта по биологической очистке почв от нефтезагрязнений

Fig. 1 . Appearance of colonies of pseudomonads (a—f) and yeast — before (g—i) and after (j, k) experiment on the biological cleaning of soils from oil pollution

Рис. 2. Внешний вид образца хлореллы / Fig. 2. Chlorella vulgaris sample appearance

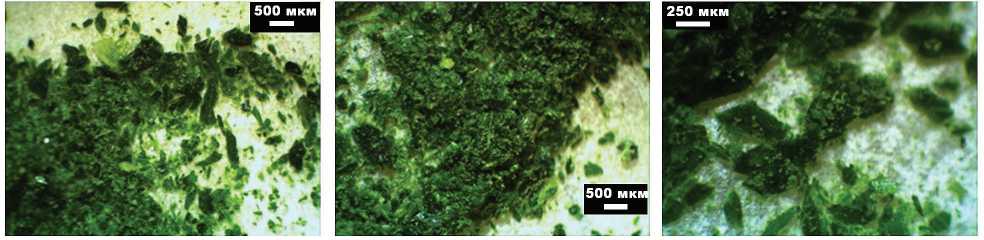

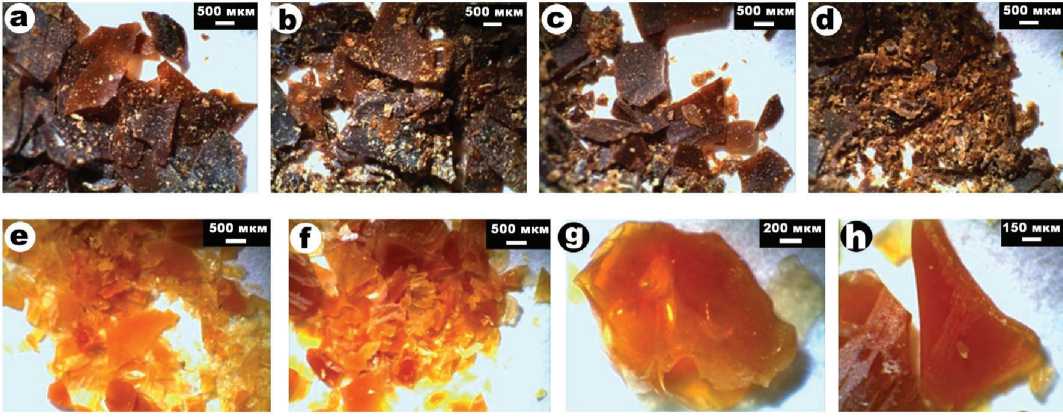

Для колоний кишечной палочки характерен довольно чистый желтый цвет, а скопления холерного вибриона отличаются светло-бурой окраской (рис. 3). Массы туляремийного микроба резко выделяются темно-бурым цветом, а золотистому стафилококку свойственна ярко-оранжевая окраска (рис. 4).

В ходе исследований применялся широкий комплекс современных аналитических методов, хорошо зарекомендовавший себя в приложении ко многим палеонтологическим, минералогическим и археологическим объектам. В упомянутый комплекс вошли: оптическая (OLYMPUS BX51) и аналитическая сканирующая электронная микроскопия (JSM-6400 Jeol; Tescan Vega 3); атомно-силовая микроскопия («Интегра Прима» фирмы NT-MDT, В. А. Радаев); термический анализ (DTG-60А/60 АН, Shimadzu, Е. М. Тропников); газовая

Рис. 3. Внешний вид колоний кишечной палочки (a—d) и холерного вибриона (e—h)

Fig. 3 . The appearance of colonies of Escherichia coli (a—d) and Vibrio cholerae (e—h)

Рис. 4. Внешний вид масс туляремийного микроба (a—d) и золотистого стафилококка (e—h)

Fig. 4 . Appearance of masses of tularemia microbe (a—d) and Staphylococcus aureus (e—h)

хроматография (GC-17A Shimadzu с пламенно-ионизационным детектором); масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (NexION 300S Perkin Elmer, Н. В. Чередниченко); инфракрасная спектроскопия (VERTEX-70 с микроскопом HYPERION 1000); изотопная масс-спектрометрия (Delta V Advantage).

Микростроение, химический состав и биоминеральные примеси

Микростроение бактерий исследовалось методом атомно-силовой микроскопии. Полученные результаты можно обобщить следующим образом.

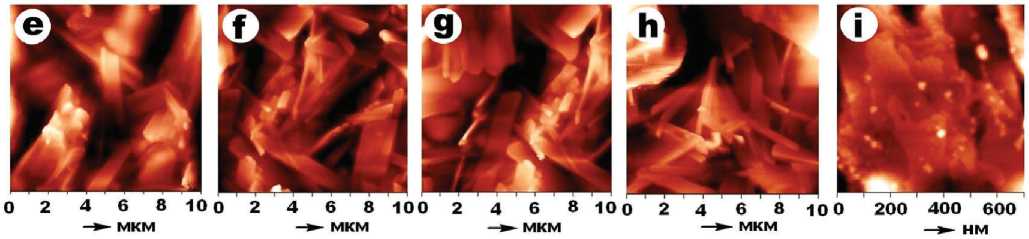

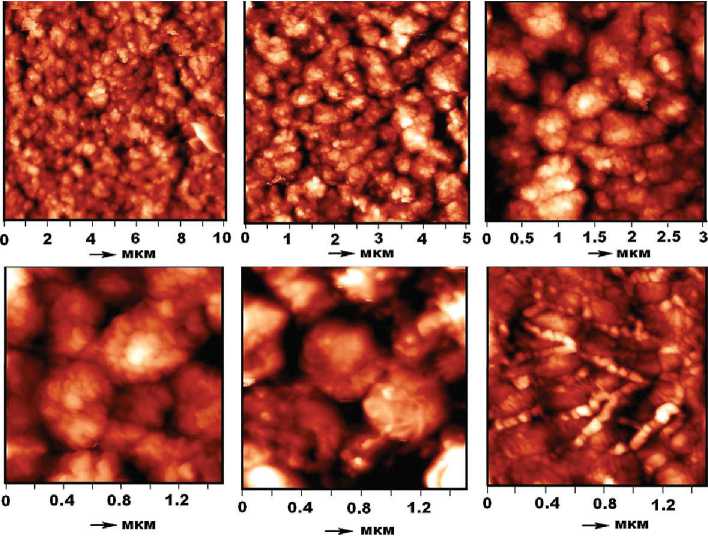

Масса штамма Pseudomonas yamanorum sp. (рис. 5) сложена палочковидными формами, часто с линейными цепочками углублений. Статистический размер бактерий — (1.552 ± 0.304) × (0.558 ± 0.12) мкм, коэффициент удлинения составляет 2.89 ± 0.85. Коэффициент парной корреляции между крайними размерами — 0.3. При больших увеличениях в пределах палочек выявляется сеть разориентированных червеобразных субиндивидов размером (0.138 ± 0.01) × (0.028 ± 0.01) мкм. Коэффициент их удлинения — 5.3 ± 1.46, коэффициент парной корреляции между крайними размерами — 0.53.

Розовые дрожжи Rhodotorula glutinis (рис. 5) образованы плотными агрегатами уплощенных прямоугольных форм, большей частью с угловато-прямолинейными торцами. Размеры форм варьируются в пределах (3.111 ± 1.744) × (0.595 ± 0.321) мкм, коэффициент удлинения составляет 5.7 ± 2.69. Коэффициент парной корреляции между крайними размерами — 0.58.

Для штамма Chlorella vulgaris (рис. 5) характерны лентовидные формы шириной (1.877 ± 0.637) мкм с мелкими изометричными ямками. При больших увеличениях выявляются глобуло- и чечевицеобразные частицы размером (0.114 ± 0.184) × (0.082 ± 0.115) мкм и коэффициентом удлинения 1.34 ± 0.43.

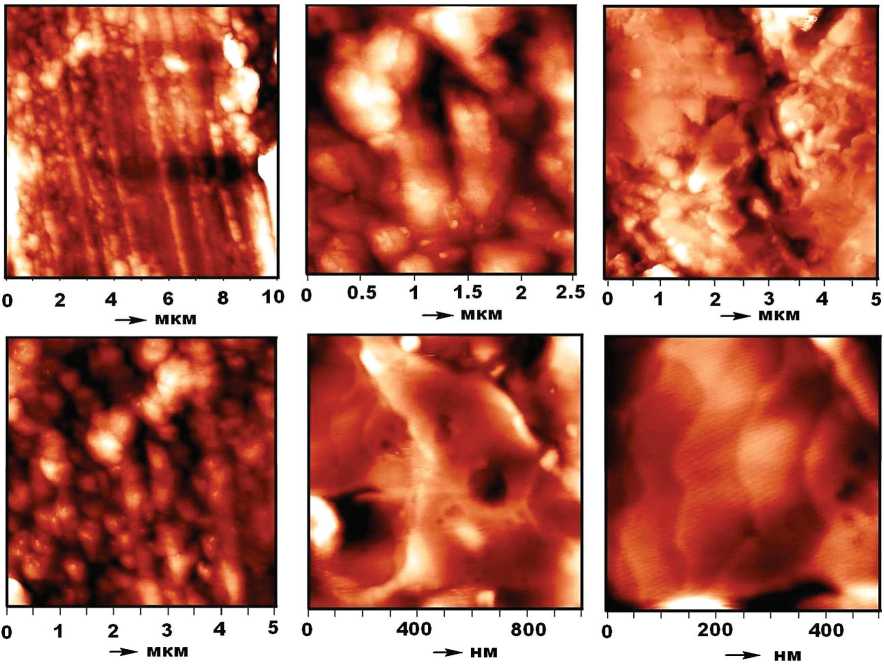

В штамме кишечной палочки (рис. 6) собственно палочковидные формы оказались редкими. Здесь преобладают кокко-кольцеобразные формы с углублением в центре (черное на АСМ-изображениях). Статистический размер таких форм — (0.588 ± 0.197) × (0.534 ± ± 0.147) мкм, коэффициент вытянутости — 1.09 ± 0.12. Коэффициент корреляции между крайними размерами — 0.94. Величина биоминеральных нанофаз, обнаруженных на АСМ-изображениях колоний, колеблется в пределах 20—50 нм.

Рис. 5 . АСМ-изображения псевдомонад (a—d), дрожжей (e—i) и хлореллы (j—m)

Fig. 5 . AFM images of pseudomonads (a—d), yeast (e—i) and chlorella (j—m)

Рис. 6 . АСМ-изображения кишечной палочки. В нижнем ряду на крайнем справа изображении черным цветом показаны наноразмерные выделения биоминералов

Fig. 6. AFM images of Escherichia coli . In the bottom row, on the far right of the image, nano-sized precipitates of biominerals are shown in black

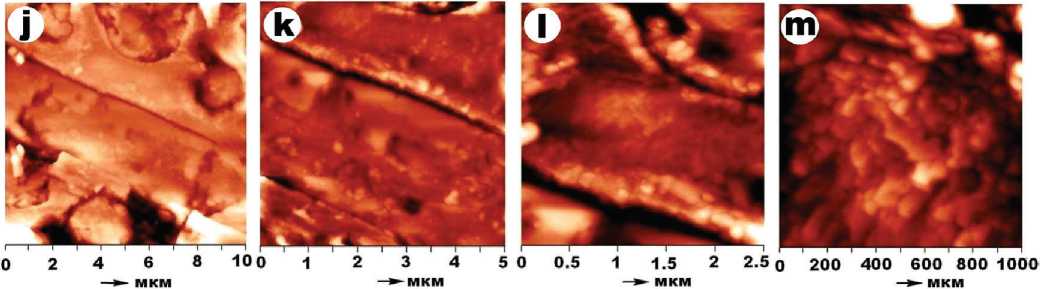

В массе холерного вибриона (рис. 7) палочковидные формы тоже встречаются редко, их размер (1.5—4) × × (0.2—0.4) мкм со значением коэффициента удлинения 9—9.5. Преобладают же гроздьевидные агрегаты, сложенные субиндивидами чечевицеобразной формы. Агрегаты варьируются по размеру в статистических пределах (0.57 ± 0.129) × (0.404 ± 0.113), коэффициент их удлинения составляет 1.47 ± 0.33. Коэффициент парной корреляции между крайними размерами — 0.68. Кроме того, наблюдаются тонкие цепочки, образован- ные очень мелкими (50—100 нм) коккоидными телами. Размер таких цепочек составляет (0.831 ± 0.38) × × (0.69 ± 0.012) мкм.

Туляремийный микроб (рис. 8) представлен сплошной массой коккоидных и чечевицеподобных бацилл размером (0.452 ± 0.23) × (0.335 ± 0.18) мкм с коэффициентом удлинения 1.38 ± 0.41. Коэффициент корреляции между крайними размерами составляет 0.89. На фоне сплошных масс наблюдают линейные колонии более мелких, примерно на порядок, коккобацилл.

Рис. 7. АСМ-изображения холерного вибриона / Fig. 7 . AFM images of Vibrio cholerae

Рис. 8. АСМ-изображения туляремийного микроба / Fig. 8 . AFM images of tularemia microbe

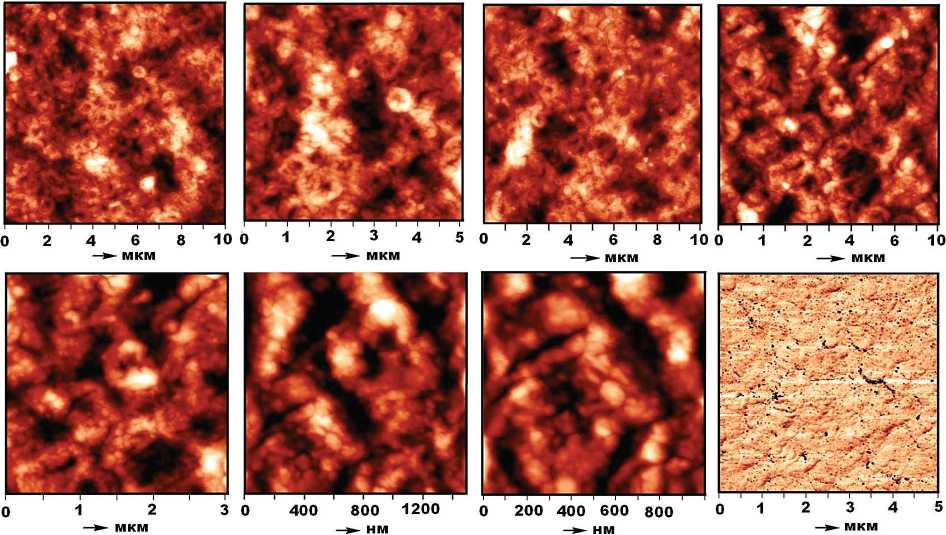

В колонии золотистого стафилококка преобладают шаровидные формы двух типов (рис. 9): 1) крупные, агрегатного сложения, на порядок более мелкие коккоиды и 2) мелкие коккоиды в рассеянном распределении. Формы первого типа варьируются по размеру в статистических пределах (0.453 ± 0.16) × (0.415 ± ± 0.14) мкм, коэффициент вытянутости — 1.09 ± 0.1. Коэффициент парной корреляции между крайними размерами 0.96. Мелкие формы характеризуются размером (0.081 ± 0.037) × (0.074 ± 0.035) мкм, коэффициентом вытянутости 1.13 ± 0.12 и коэффициентом парной корреляции между крайними размерами 0.98. Спорадически встречаются палочковидные бактерии размером (0.43 ± 0.21) × (0.11 ± 0.03) мкм, с коэффициентом удлинения 4.29 ± 2.54.

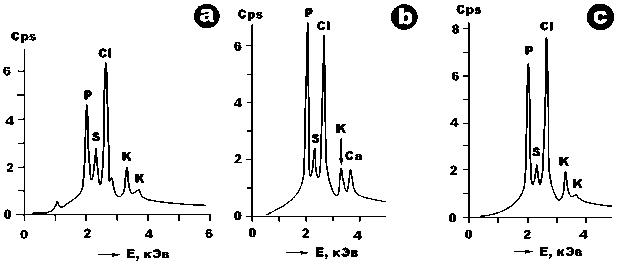

Химический состав неорганической компоненты изучался методом аналитической СЭМ (табл. 2). В результате проведенных исследований в микроорганизмах установлены Mg, Ca, Na, K, P, S, Cl (рис. 10) и, кроме того, спорадически встречающиеся Ba, Sr, Si, Cu, Zn. Суммарное содержание неорганических элементов колеблется в пределах 1.95—14.52 мас. %. По этому признаку исследованные образцы выстраиваются в следующую последовательность (мас. %): золотистый стафилококк (1.95) < псевдомонады (2.94—3.75) < холер- ный вибрион (3.36) < кишечная палочка (4.8) < туляремийный микроб (5.21) < дрожжи (6.7—6.82) < хлорелла (14.52). При этом проанализированные микроорганизмы заметно варьируются по пропорциям обогащения неорганическими элементами. Штамм Pseudomonas yamanorum sp. характеризуется последовательностью снижения степени обогащения: S > Cl > K > P > Ca > Mg. В образце псевдомонад после опытов биоочистки почв от нефтезагрязнений эта последовательность несколько изменилась: Cl > P > S > K > Si. Для кишечной палочки установлена последовательность: Cl > P > K; для холерного вибриона: Cl > P > S < Ca > K; для туляремийного микроба: P > Cl > K > S > Na > Ca > Si; для золотистого стафилококка: Cl > S > P.

Таким образом, для исследованных бактерий выявляется примерно одинаковая тенденция снижения степени обогащения неорганическими элементами в направлении от неметаллов — хлора, фосфора и серы — к щелочным и щелочноземельным металлам. Одноклеточные дрожжи Rhodotorula glutinis обнаруживают более сложную последовательность обогащения, в которой неметаллы и металлы чередуются: P > K > S > Cl > Na > Zn > Cu. Хлорелла демонстрирует особенную последовательность обогащения, в которой на лидирующие позиции выходят скорее металлы, чем неметал-

Рис. 9. АСМ-изображения золотистого стафилококка / Fig. 9 . AFM images of Staphylococcus aureus

Таблица 2. Содержание неорганических элементов-примесей в исследованных микроорганизмах, мас. %

Table 2. The content of inorganic elements-impurities in the investigated microorganisms, wt. %

|

№ п/п |

Образец Sample |

Si |

Ti |

Cu |

Zn |

Mg |

Ca |

Ba |

Sr |

Na |

K |

P |

S |

Cl |

Сумма Total |

|

1 |

БАК-1 |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

0.29 |

0.41 |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

0.53 |

1.67 |

0.7 |

0.86 |

4.46 |

|

2 |

« |

« |

« |

« |

н. о. n/d |

0.22 |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

0.43 |

1.02 |

0.88 |

0.49 |

3.04 |

|

|

Среднее ± СКО |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.15 ± |

0.32 ± |

0 |

0 |

0 |

0.48 ± |

0.35 ± |

0.79 ± |

0.68 ± |

3.75 ± |

|

|

Average ± RMS |

0.21 |

0.13 |

0.07 |

0.46 |

0.13 |

0.26 |

1.0 |

||||||||

|

3 |

БАК-2 |

0.16 |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

0.17 |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

0.25 |

0.52 |

0.48 |

1.44 |

3.02 |

|

4 |

0.2 |

« |

« |

« |

« |

0.29 |

« |

« |

« |

0.29 |

0.56 |

0.53 |

1.07 |

2.94 |

|

|

5 |

0.15 |

« |

« |

« |

« |

0.4 |

« |

« |

« |

0.27 |

0.54 |

0.41 |

1.08 |

2.85 |

|

|

Среднее ± СКО |

0.17 ± |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.27 ± |

0.54 ± |

0.47 ± |

1.2 ± |

2.94 ± |

|

|

Average ± RMS |

0.03 |

0.02 |

0.02 |

0.06 |

0.21 |

0.03 |

|||||||||

|

6 |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

0.89 |

2.83 |

2.72 |

0.38 |

0.77 |

7.59 |

|

|

7 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.92 |

2.49 |

2.59 |

0.38 |

0.35 |

6.73 |

|

|

8 |

ДРЖ-1 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

Н. о. |

1.94 |

2.01 |

0.36 |

0.38 |

4.69 |

|

9 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.37 |

2.91 |

2.31 |

0.48 |

0.43 |

6.5 |

|

|

10 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

2.53 |

0.36 |

2.46 |

2.82 |

1.79 |

0.33 |

10.29 |

|

|

11 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

2.15 |

2.27 |

0.34 |

0.37 |

5.13 |

|

|

Среднее ± СКО Average ± RMS |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.42 ± 1.3 |

0.51 ± 0.41 |

2.46 ± 0.36 |

2.45 ± 0.31 |

0.61 ± 0.57 |

0.43 ± 0.17 |

6.82 ± 2.01 |

|

|

12 |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

0.98 |

2.86 |

2.9 |

0.45 |

0.46 |

7.65 |

|

|

13 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.66 |

3.73 |

4.53 |

0.63 |

0.66 |

10.21 |

|

|

14 |

ДРЖ-2 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

н. о. |

2.17 |

2.3 |

0.22 |

0.43 |

5.12 |

|

n/d |

|||||||||||||||

|

15 |

« |

« |

1.72 |

1.27 |

« |

« |

« |

« |

« |

2.03 |

1.98 |

0.26 |

0.36 |

7.62 |

|

|

16 |

« |

« |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

« |

« |

« |

« |

« |

2.23 |

2.48 |

0.28 |

0.38 |

5.37 |

|

|

17 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

1.74 |

1.78 |

0.45 |

0.23 |

4.2 |

|

|

Среднее ± СКО Average ± RMS |

0 |

0 |

0.29 ± 0.7 |

0.21 ± 0.52 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.27 ± 0.44 |

2.46 ± 0.72 |

2.66 ± 0.99 |

0.38 ± 0.16 |

0.42 ± 0.14 |

6.7 ± 2.22 |

|

|

№ п/п |

Образец Sample |

Si |

Ti |

Cu |

Zn |

Mg |

Ca |

Ba |

Sr |

Na |

K |

P |

S |

Cl |

Сумма Total |

|

18 |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

1.02 |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

4.59 |

2.59 |

2.69 |

н. о. n/d |

10.89 |

|

|

19 |

« |

« |

« |

« |

3.73 |

« |

« |

« |

« |

6.35 |

4.77 |

4.48 |

0.2 |

19.53 |

|

|

20 |

« |

« |

« |

« |

3.21 |

« |

10.23 |

« |

« |

5.21 |

3.91 |

5.04 |

н. о. n/d |

27.6 |

|

|

21 |

МВД |

2.39 |

« |

« |

« |

н. о. n/d |

« |

н. о. n/d |

« |

« |

3.35 |

0.5 |

1.07 |

« |

7.31 |

|

22 |

3.71 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

3.27 |

0.69 |

1.15 |

« |

8.82 |

|

|

23 |

н. о. n/d |

« |

« |

« |

1.79 |

« |

« |

« |

« |

5.54 |

3.43 |

3.29 |

0.27 |

14.32 |

|

|

24 |

« |

« |

« |

« |

1.87 |

« |

« |

« |

« |

4.82 |

2.91 |

3.38 |

0.21 |

13.19 |

|

|

Среднее ± СКО |

0.87 ± |

0 |

0 |

0 |

1.66 ± |

0 |

1.46 ± |

0 |

0 |

4.73 ± |

2.69 ± |

3.01 ± |

0.1 ± |

14.52 ± |

|

|

Average ± RMS |

1.53 |

1.45 |

3.87 |

1.12 |

1.59 |

1.52 |

0.12 |

7.02 |

|||||||

|

25 |

ПЧИ-1 |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

0.56 |

1.45 |

0.67 |

2.12 |

4.8 |

|

26 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

Н. о. |

0.4 |

0.52 |

3.63 |

4.55 |

|

|

27 |

ПЧИ-2 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.16 |

0.56 |

0.65 |

2.57 |

3.94 |

|

28 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

Н. о. |

0.86 |

0.92 |

3.73 |

5.51 |

|

|

29 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.17 |

0.37 |

0.72 |

2.46 |

3.72 |

|

|

30 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

Н. о. |

0.57 |

0.84 |

1.29 |

2.7 |

|

|

31 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.55 |

0.8 |

0.99 |

2.34 |

|

|

32 |

ПЧИ-3 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.37 |

0.7 |

0.67 |

1.74 |

|

33 |

« |

« |

« |

« |

« |

0.24 |

« |

« |

« |

« |

0.9 |

0.64 |

1.72 |

3.5 |

|

|

34 |

« |

« |

« |

« |

« |

0.19 |

« |

« |

« |

« |

0.8 |

0.79 |

1.84 |

3.62 |

|

|

35 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.29 |

0.42 |

0.33 |

1.04 |

|

|

36 |

ПЧИ-4 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.26 |

0.58 |

2.42 |

3.26 |

|

37 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.27 |

0.44 |

0.68 |

1.39 |

|

|

38 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.52 |

0.56 |

1.85 |

2.93 |

|

|

39 |

« |

« |

« |

« |

« |

0.37 |

« |

« |

« |

0.78 |

1.92 |

0.64 |

2.25 |

5.96 |

|

|

40 |

ПЧИ-5 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

н. о. |

0.2 |

0.26 |

1.34 |

1.8 |

|

|

41 |

« |

« |

« |

« |

« |

0.43 |

« |

« |

« |

0.43 |

2.16 |

0.69 |

2.08 |

5.79 |

|

|

Среднее ± СКО |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.08 ± |

0 |

0 |

0 |

0.1 ± |

0.69 ± |

0.64 ± |

1.87 ± |

3.36 ± |

|

|

Average ± RMS |

0.15 |

0.22 |

0.57 |

0.17 |

0.98 |

1.53 |

|||||||||

|

42 |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

0.48 |

1.72 |

0.35 |

1.52 |

4.07 |

|

|

43 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.32 |

3.19 |

0.54 |

1.22 |

5.27 |

|

|

44 |

ПЧИ-6 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.44 |

0.68 |

0.14 |

1.06 |

2.32 |

|

45 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.18 |

2.17 |

0.64 |

1.79 |

4.78 |

|

|

46 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.18 |

1.79 |

0.34 |

0.79 |

3.1 |

|

|

47 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.25 |

1.85 |

0.45 |

0.75 |

3.3 |

|

Окончание таблицы 2 / End of table 2

|

№ п/п |

Образец Sample |

Si |

Ti |

Cu |

Zn |

Mg |

Ca |

Ba |

Sr |

Na |

K |

P |

S |

Cl |

Сумма Total |

|

48 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.31 |

2 |

0.44 |

0.87 |

3.62 |

|

|

49 |

« |

« |

« |

« |

« |

0.52 |

« |

« |

« |

0.59 |

1.68 |

0.56 |

1.56 |

4.91 |

|

|

50 |

« |

« |

« |

« |

« |

н. о. n/d |

« |

« |

1.07 |

0.68 |

2.89 |

0.6 |

3.13 |

8.37 |

|

|

51 |

0.28 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

н. о. n/d |

0.5 |

2.16 |

0.31 |

1.61 |

4.86 |

|

|

52 |

н. о. n/d |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.33 |

1.61 |

0.2 |

1.83 |

3.97 |

|

|

53 54 |

ПЧИ-7 |

« « |

« « |

« « |

« « |

« « |

« « |

« « |

« « |

« « |

0.69 0.55 |

1.47 1.54 |

0.4 0.41 |

1.98 2.14 |

4.54 4.64 |

|

55 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.63 |

2.23 |

0.3 |

1.89 |

5.05 |

|

|

56 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.43 |

2 |

0.58 |

2.49 |

5.5 |

|

|

57 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.51 |

2.13 |

0.5 |

2.35 |

5.49 |

|

|

58 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

0.72 |

2.45 |

0.64 |

1.94 |

5.75 |

|

|

59 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

1.4 |

0.93 |

2.41 |

0.5 |

5.64 |

10.88 |

|

|

60 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

н. о. n/d |

0.64 |

2.49 |

0.49 |

1.84 |

5.46 |

|

|

61 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

1.17 |

0.9 |

2.92 |

0.55 |

2.82 |

8.36 |

|

|

Среднее ± СКО |

0.01 ± |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.03 ± |

0 |

0 |

0.18 ± |

0.51 ± |

2.07 ± |

0.45 ± |

1.96 ± |

5.21 ± |

|

|

Average ± RMS |

0.06 |

0.12 |

0.45 |

0.22 |

0.58 |

0.14 |

1.08 |

1.99 |

|||||||

|

62 |

ПЧИ-8 |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

н. о. n/d |

0.24 |

0.33 |

1.38 |

1.95 |

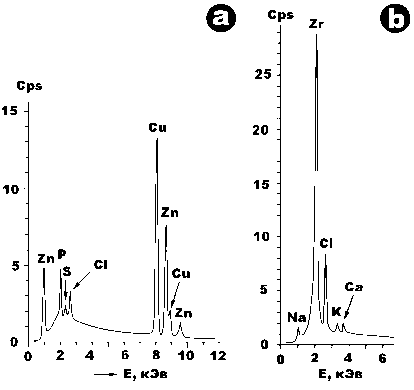

Рис. 10 . Типичные энергодисперсионные спектры, полученные от органического вещества микроорганизмов: a — кишечная палочка, b — холерный вибрион, c — туляремийный микроб

Fig. 10. Typical energy dispersive spectra obtained from organic substances of microorganisms: a — Escherichia coli, b — Vibrio cholerae, c — tularemia microbe лы: K > S > P > Mg >Ba > Si > Cl. Важно подчеркнуть, что в исследованных микроорганизмах неметаллические элементы-примеси характеризуются гораздо большей однородностью распределения (среднее значение коэффициента вариации составляет 57 %), чем металлические (185 %). Это может свидетельствовать о разной степени сродства неорганических элементов с органическим веществом микроорганизмов.

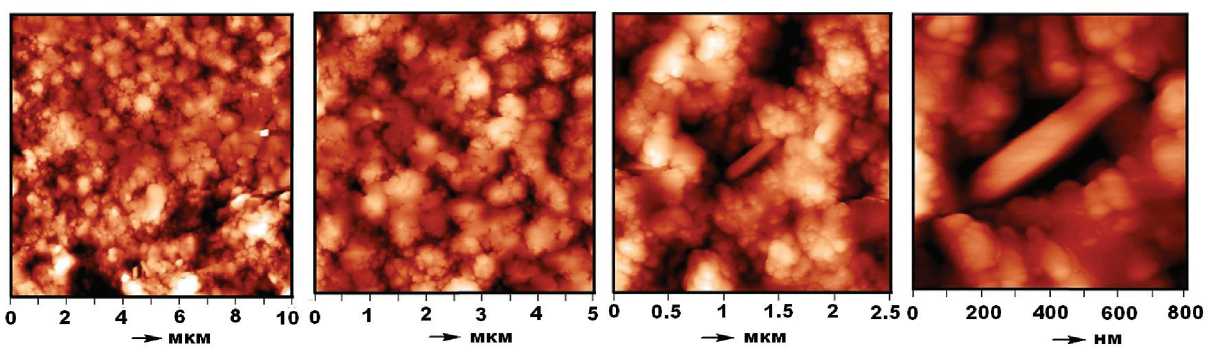

В результате электронно-микроскопических исследований практически во всех микроорганизмах были установлены нанометровые до субмикронных выделения биоминеральных фаз (рис. 11), как раз и концентрирующих отмеченные выше примеси неорганических элементов. Так, в псевдомонадах установлены кальцит Ca[CO3] и гидрогенфосфат магния H1.1—1.16 Mg0.9—0.95 [PO4]. В патогенных бактериях (кишечная па-

Рис. 11 . Внутреннее строение и наномикроразмерные биоминеральные фазы в составе микроорганизмов: a — псевдомонады; b — дрожжи; c, d — кишечная палочка; e, f — холерный вибрион, выделения гипса на поверхности колонии; g, h — туляремийный микроб, соответственно нановыделения латуни и гипс внутри колонии; k, l — золотистый стафилококк, соответственно нановыделения бадделеита и микросростки гипса внутри колонии. СЭМ-изображения в режимах вторичных (a—c, e—g, i, j, l) и упругоотраженных (d, h, k) электронов

Fig. 11. Internal structure and nano-micro-sized biomineral phases in the composition of microorganisms: a — pseudomonas; b — yeast; c, d — Escherichia coli; e, f — Vibrio cholera, — gypsum secretions on the surface of the colony; g, h — tularemia microbe, respectively, nano-emission of brass and gypsum inside the colony; k, l — Staphylococcus aureus, respectively, nanoemission of baddeleyite and micro-growth of gypsum inside the colony. SEM images in the modes of secondary (a—c, e—g, i, j, l) and elastically reflected (d, h, k) electrons лочка, холерный вибрион, туляремийный микроб и золотистый стафилококк) обнаружены галит NaCl (большей частью на поверхности штаммов), кальцит, доломит CaMg[CO3]2, каолинит Al4[Si4O10](OH)8, бадделеит ZrO2 и металлический сплав латунного состава Cu0.55—0.67Zn0.36—0.45 (рис. 12). В дрожжах Rhodotorula glutinis выявлены два гидрогенсульфатфосфата бария: 1) H0.31—0.58(Ba2.1—2.17Cu0.08—0.1K0.04—0.06Zn0—0.07)2.24—2.31 [PO4]1 02—1.04[SO4]0.96—0.98 или с целочисленными коэффициентами — H2Ba9 [PO4]4[SO4]4 и 2) H2.42(Ba0.95 K0.49Cu0.08 Zn0.07)1.59[PO4]1.11[SO4]0.89 или H21—22 (Ba8.5—9K4—4.5(Cu,Zn)1—1.5)14—14.5[PO4]10[SO4]8. Кроме того, здесь же зарегистрированы два фосфатсульфата бария:

Рис. 12 . Энергодисперсионные спектры, полученные от микровыделений латунного сплава (a) и бадделеита (b) в органическом веществе соответственно туляремийного микроба и золотистого стафилококка

Fig. 12 . Energy dispersive spectra obtained from microprecipitations brass alloy (a) and baddeleyite (b) in organic matter, respectively tularemia microbe and Staphylococcus aureus

-

1) (Ba 1.33—1.46 K 0.04—0.21 ) 1.37—1.67 [SO 4 ] 0.74—0.88 [PO4]0.12—0.16(OH)0.74—1.01 или с целочисленными коэффициентами — (Ba22K)23 [SO4]12[PO4]2.5(OH)13.5 и 2) (Ba 3.04—3.86 K 0.07—0.01 ) [PO 4 ] 0.91—0.92 [SO 4 ] 1.08—1.09 или H 17—20 (Ba 24—27 K 0.5—1 ) 25—27.5 [PO 4 ] 6.5—7.5 [SO 4 ] 7.5—9 (OH) 17—20 . В хлорелле выявлены гидрогенсульфатфосфаты H 0.51—2.88 (K 0.57—1.5 Mg 0.45—0.74 Ba 0—1.28 ) 1.63—2.66 [PO 4 ] 0.54—1.05 [SO4]0.95—1.46 или с целочисленными коэффициентами — H 1.5 (K 1—9 Mg 1—4 Ba 0—2.5 ) 4.5—13 [PO 4 ] 1—6.5 [SO 4 ] 2—6 .

Следует подчеркнуть, что отмеченный выше факт обнаружения в микроорганизмах естественных для них биоминералов не является пионерским. Ранее сульфаты, карбонаты, пирит, оксигидроксиды железа, самородно-металлические фазы и металлоорганические соединения с Cu, Fe, Cr, Ni, Mn, Al, Au уже отмечались как компоненты бактериальных клеток в пигментном холелите [10].

Микроэлементы

Содержание микроэлементов в исследованных микроорганизмах определялось высокочувствитель- ным методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. В результате проведенного анализа в составе объектов были установлены 45 микроэлементов, суммарная концентрация которых варьируется в диапазоне 0.003—0.26 мас. % (табл. 3). В направлении роста этой концентрации проанализированные микроорганизмы образуют следующую последовательность: туляремийный микроб < холерный вибрион < кишечная палочка < золотистый стафилококк << оригинальный штамм холерного вибриона (ПЧИ-5) < дрожжи < псевдомонадные бактерии << хлорелла. В целом распределение микроэлементов в изученных микроорганизмах согласуется с универсальным законом их распределения в природных объектах в зависимости от атомных масс: в направлении от легких к тяжелым содержание микроэлементов в бактериях сокращается [18].

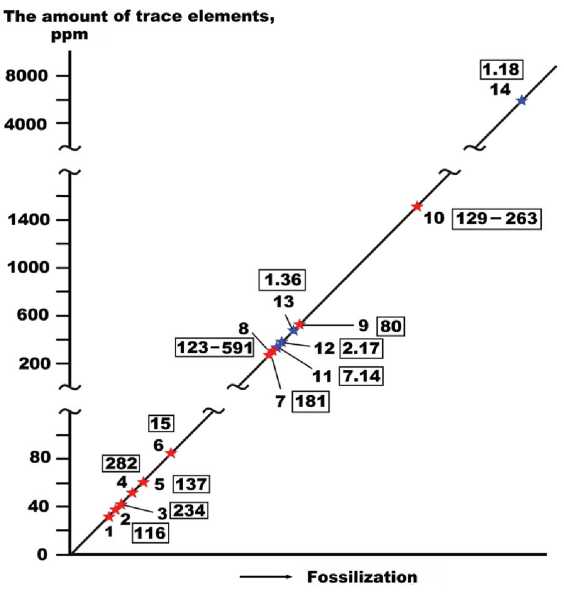

В связи с известным фактом прогрессивного накопления микроэлементов в органическом веществе и костях при фоссилизации значительный интерес представляет сопоставление степени обогащения микроэлементами исследованных микроорганизмов и органических тканей ископаемых животных. Сравнение показало, что суммы микроэлементов даже в хорошо сохранившихся органических тканях предголоцено-вого мамонта системно сдвинуты относительно современных микроорганизмов в сторону значительно больших концентраций (рис. 13).

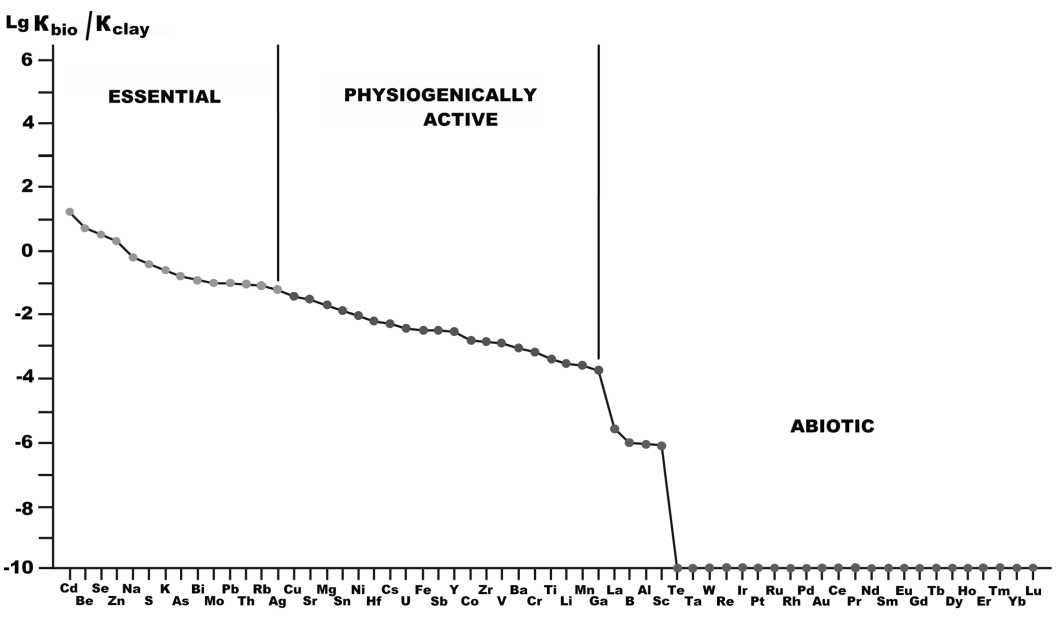

Расчеты отношений биокларков (средних содержаний в бактериях и наземных растениях) к их кларкам в терригенных горных породах [11] позволяет подразделить элементы по степени сродства к биоорга-ническому веществу на три группы (рис. 14): 1) эссенциальные — жизненно необходимые и потому концентрирующиеся в организмах; 2) функционально-активные — промежуточные по характеру распределения между организмами и горными породами; 3) абиотические — концентрирующиеся в горных породах и большей частью токсичные для организмов. Применительно к исследованным микроорганизмам функциональный состав микроэлементов выглядит следующим образом: эссенциальных элементов в них 9 (Zn, As, Se, Rb, Mo, Ag, Cd, Pb, Bi); физиогенно-актив-ных — 17 (Li, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Ga, Sr, Y, Zr, Sn, Sb, Cs, Ba, U); абиотических — 19 ((B, Sc, Nb, W, Tl, лантаноиды). Групповые содержания и пропорции между ними в составе исследованных образцов широко варьируются, но при этом сохраняется принцип подавляющего преобладания эссенциальных элементов над абиотическими (среднее отношение Э/АБ = 196 ± ± 153), что отражает, очевидно, естественное состояние нефоссилизированных организмов. Например, для фоссилизированных тканей предголоценового мамонта эти значения на 1—2 порядка ниже. Тем не менее между собой исследованные нами микроорганизмы по величине коэффициента Э/АБ несколько различаются, выстраиваясь в следующую последовательность его уменьшения: дрожжи > холерный вибрион > хлорелла > кишечная палочка > туляремийный микроб > псевдомонады > золотистый стафилококк. Обращает также на себя внимание, что бактерии, выращенные в стерильных условиях, и микроорганизмы, выделенные из почв (псевдомонады, дрожжи, хлорелла), по этому коэффициенту системно не различаются.

Таблица 3. Содержание микроэлементов в исследованных микроорганизмах, мг/т

Table 3. The content of trace elements in the studied microorganisms, ppb

|

Элементы Elements |

БАК-1 |

БАК-2 |

ДРЖ-1 |

ДРЖ-2 |

МВД-1 |

МВД-2 |

ПЧИ-1 |

ПЧИ-2 |

ПЧИ-3 |

ПЧИ-4 |

ПЧИ-5 |

ПЧИ-6 |

ПЧИ-7 |

ПЧИ-8 |

|

Li |

12 |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

260 |

209 |

43 |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

819 |

|

B |

н. о. / n/d |

« |

« |

« |

10580 |

621 |

н. о. / n/d |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

|

|

Sc |

« |

« |

« |

« |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

« |

« |

« |

« |

22 |

« |

« |

« |

|

Ti |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

126705 |

« |

« |

« |

|

V |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

10754 |

« |

« |

« |

|

Cr |

« |

1566 |

205 |

236 |

« |

621 |

« |

« |

3129 |

39921 |

128 |

1166 |

3217 |

|

|

Mn |

10296 |

487 |

7370 |

6589 |

9008 |

7175 |

2353 |

1876 |

2146 |

1931 |

23369 |

800 |

1011 |

3885 |

|

Co |

н. о. / n/d |

27 |

4 |

н. о. / n/d |

8 |

н. о. / n/d |

42 |

14 |

8 |

15 |

1045 |

н. о. |

14 |

85 |

|

Ni |

2811 |

716 |

914 |

1442 |

1713 |

1699 |

396 |

5734 |

2003 |

1005 |

17107 |

1927 |

855 |

2738 |

|

Cu |

2435 |

6907 |

637 |

1492 |

6460 |

3192 |

1501 |

5536 |

2661 |

2204 |

83303 |

6242 |

4714 |

6365 |

|

Zn |

н. о. |

н. о. |

н. о. |

н. о. |

1352189 |

146032 |

33832 |

16624 |

15058 |

21009 |

42662 |

13625 |

16670 |

10735 |

|

Ga |

261 |

43 |

159 |

126 |

262 |

222 |

127 |

70 |

73 |

47 |

534 |

169 |

207 |

277 |

|

As |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

886 |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

1843 |

320 |

332 |

582 |

|

Se |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

1025 |

« |

« |

« |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

2994 |

|

Rb |

3506 |

2063 |

777 |

634 |

10442 |

12496 |

721 |

140 |

87 |

25 |

2968 |

226 |

794 |

1147 |

|

Sr |

69816 |

5935 |

7569 |

7235 |

8834 |

7032 |

12168 |

4759 |

3707 |

3967 |

2677 |

1627 |

1537 |

36250 |

|

Y |

7 |

8 |

28 |

28 |

41 |

28 |

27 |

173 |

25 |

64 |

||||

|

Zr |

362 |

335 |

334 |

|||||||||||

|

Nb |

92 |

44 |

103 |

« |

25 |

« |

« |

« |

130 |

« |

« |

« |

||

|

Mo |

1695 |

2079 |

6180 |

5669 |

2103 |

562 |

453 |

« |

« |

« |

137 |

« |

« |

735 |

|

Ag |

7736 |

37 |

752 |

4220 |

575 |

2208 |

200 |

854 |

338 |

121 |

95 |

269 |

187 |

425 |

|

Cd |

188 |

261 |

97 |

289 |

163 |

282 |

112 |

190 |

277 |

161 |

205 |

278 |

205 |

128 |

|

Sn |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

52 |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

22 |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

|

Sb |

« |

« |

« |

« |

43 |

« |

126 |

« |

« |

« |

81 |

« |

10 |

« |

|

Cs |

22 |

27 |

н. о. / n/d |

7 |

« |

« |

« |

27 |

« |

3 |

14 |

|||

|

Ba |

415747 |

25327 |

89023 |

480467 |

1166984 |

243046 |

3161 |

19797 |

13095 |

14678 |

13597 |

7382 |

8373 |

10953 |

|

La |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

39 |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

83 |

|

Ce |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

69 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

254 |

|

Pr |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

16 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

53 |

|

Nd |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

76 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

267 |

|

Sm |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

н. о. / n/d |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

72 |

|

Eu |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

32 |

|

Gd |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

74 |

|

Tb |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

10 |

|

Dy |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

40 |

|

Ho |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

8 |

|

Er |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

17 |

|

Tm |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

2 |

|

Yb |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

14 |

Окончание таблицы 3 / End of table 3

|

Элементы Elements |

БАК-1 |

БАК-2 |

ДРЖ-1 |

ДРЖ-2 |

МВД-1 |

МВД-2 |

ПЧИ-1 |

ПЧИ-2 |

ПЧИ-3 |

ПЧИ-4 |

ПЧИ-5 |

ПЧИ-6 |

ПЧИ-7 |

ПЧИ-8 |

|

Lu |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

2 |

|

W |

3 |

« |

« |

« |

61 |

23 |

27 |

« |

77 |

84 |

108 |

« |

155 |

424 |

|

Tl |

173 |

24 |

« |

« |

« |

« |

28 |

« |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

17 |

« |

8 |

12 |

|

Pb |

932 |

896 |

162 |

388 |

1914 |

480 |

1155 |

2768 |

1691 |

1971 |

2043 |

457 |

268 |

1334 |

|

Bi |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

н. о. / n/d |

9 |

н. о. / n/d |

21 |

544 |

558 |

404 |

261 |

н. о. |

н. о. |

24 |

|

U |

« |

23 |

27 |

25 |

104 |

27 |

н. о. |

н. о. |

н. о. |

н. о. |

27 |

« |

4 |

128 |

|

Сумма Total |

515633 |

46418 |

114337 |

508628 |

2572466 |

425306 |

59258 |

58947 |

41807 |

50800 |

370145 |

33475 |

36513 |

84263 |

|

Эссенциалы (ЭС) Essentials |

14057 |

5359 |

7995 |

11225 |

1367499 |

162087 |

38405 |

21120 |

18009 |

23691 |

50214 |

15175 |

18460 |

18232 |

|

Физиогенно-активные (ФА) |

501400 |

41058 |

106277 |

497384 |

1194327 |

262602 |

20573 |

37827 |

23721 |

27025 |

319654 |

18300 |

17894 |

64795 |

|

Physiogenically active |

||||||||||||||

|

Антибионты (АБ) Antiobionts |

176 |

н. о. / n/d |

65 |

19 |

10640 |

617 |

280 |

н. о. / n/d |

77 |

84 |

277 |

н. о. / n/d |

159 |

1236 |

|

ЭС/АБ Essentials/Antiobionts |

80 |

н. о. / n/d |

123 |

591 |

129 |

263 |

137 |

н. о. / n/d |

234 |

282 |

181 |

н. о. / n/d |

116 |

15 |

Рис. 13 . Вариации суммарной концентрации микроэлементов в исследованных микроорганизмах и фоссилизи-рованных органических тканях таймырского предголо-ценового мамонта. Микроорганизмы: 1, 2 — туляремийный микроб; 3, 4 — холерный вибрион; 5 — холерный вибрион и кишечная палочка; 6 — золотистый стафилококк; 7 — аномальный Vibrio cholera Eltor 19430; 8 — дрожжи; 9 — псевдомонады; 10 — хлорелла. Ткани мамонта: 11 — волосы; 12 — кожа; 13 — жировая ткань; 14 — мышечная ткань. В рамках приведены значения Э/АБ

Fig. 13 . Variations in the total concentration of trace elements in the studied microorganisms and fossilized organic tissues of the Taimyr pre-Holocene mammoth. Microorganisms: 1, 2 — tularemia microbe; 3, 4 — Vibrio cholerae ; 5 — Vibrio cholerae and Escherichia coli ; 6 — Staphylococcus aureus ; 7 — abnormal Vibrio cholerae Eltor 19430; 8 — yeast; 9 — pseudomonas; 10 — chlorella. Mammoth tissues: 11 — hair; 12 — leather; 13 — adipose tissue; 14 — muscle tissue. The frames show E/AB values

Корреляционный анализ показывает, что около 62 % микроэлементов в составе исследованных микроорганизмов связаны между собой сильными положительными связями (коэффициенты парной корреляции колеблются от 0.3 до 1). В целом выявляется шесть групп таких элементов: 1) Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Ga, As, Sr, Y, Zr, Nb, Sb, Cs, Pb, Mo; 2) W, Ga, As, Se, Y, Bi; 3) Sr, Sc, Se, U, W; 4) Zn, Rb, Zr, Nb, Sn, Ba, U, W; 5) Sr, Zr, Ag, Cs, Tl; 6) Mo, Ag, Ba. При этом в число положительно связанных между собой элементов входят 8 из 9 (89 %) эссенциалов, 16 из 17 (94 %) физиогенно-актив-ных и только 4 из 19 (21 %) антибионтов. Из чего следует, что увязанными между собой в составе микроорганизмов являются преимущественно эссенциальные и физиогенно-активные микроэлементы, и лишь изредка антибиотические.

Сравнительный анализ показал, что исследованные образцы микроорганизмов различаются не только по суммарным и групповым содержаниям, но и по ассоциациям наиболее характерных (типоморфных) для них микроэлементов. Так, для псевдомонад в качестве типоморфных выступают Mn, Sr, Ag, Ba, Tl. В образце псевдомонад после опыта биоочистки к ним добавился Cr. В дрожжах в качестве типоморфных зарегистрированы Mn, Mo, Ba, Ag. Для хлореллы характерны Li, B, Mn, Cu, Zn, Rb, Ag, Ba, U, а для кишечной палочки — Zn, As, Se, Sb, La, Ce, Pr, Nd (при сумме лантаноидов около 200 мг/т). В большинстве образцов холерного вибриона в качестве типоморфных содержатся Ni, Cu, Y, Pb, Bi, Cr. При этом в одном штамме из четырех изученных (ПЧИ-5) обнаружилась гораздо более широкая ассоциация таких элементов — Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Y, Zr, Nb, Sb, W, Pb. Для туляремийного микроба типичными оказались только Cu и W. Наконец, золотистый стафилококк — единственная в нашем случае грамположительная бактерия — содержит наиболее широкую группу типоморфных микроэлементов, включающую Li, Cr, Co, Ni, Cu,

Рис. 14. Функциональные группы микроэлементов в живых организмах. На ординате показаны логарифмы отношений кларков химических элементов в наземных растениях и в терригенных породах

Fig. 14. Functional groups of trace elements in living organisms. The ordinate — logarithms of the ratio of the clarkes of chemical elements in terrestrial plants and in terrigenous rocks

As, Se, Sr, Y, Mo, W, Pb, U и даже все лантаноиды. Последнее особенно примечательно, поскольку именно лантаноиды являются наиболее токсичными для живых организмов абиотическими элементами.

Элементный и аминокислотный состав органического вещества

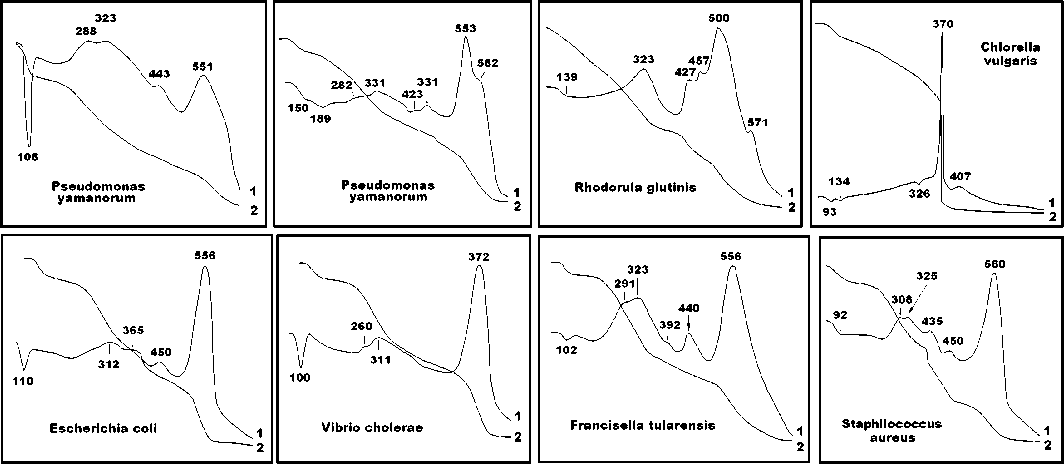

Состав органического вещества хорошо тестируется термическим анализом. Полученные нами данные показали, что нагревание вещества микроорганизмов сопровождается несколькими этапами термических превращений (рис. 15). В интервале 90—190 °С происходит низкотемпературная дегидратация, представленная одним-двумя небольшими эндотермическими эффектами. При больших температурах осуществляется термическое окисление, отражающееся серией экзотермических эффектов и значительной потерей массы. На первом этапе окисляется углеводно-липидная (жировая) компонента органического вещества, выгорающая в интервале 260—370 °С с образованием на кривой нагревания нескольких экзотермических пиков, интенсивность которых повышается с ростом температуры. Второй этап окисления приходится на диапазон 390—560 °С и соответствует выгоранию белковой компоненты органического вещества, которое тоже протекает неравномерно с образованием двух-трех экзотермических эффектов разной интенсивности. Среди последних эффект с максимумом при 550—560 °С демонстрирует максимальную интенсивность.

Следует подчеркнуть, что в картине термических преобразований исследованных микроорганизмов сильно преобладают эффекты выгорания именно белковой составляющей при сохранении высокой температуры ее окисления, что разительно отличается от соответствующих картин термического окисления существенно фоссилизированных биоорганических веществ. В последнем случае эффект выгорания часто сводит-

ся к практически единичному экзотермическому эффекту средней интенсивности в области относительно низких температур 300—350 °С.

Сравнительный анализ приводит к выводу, что большинство проанализированных микроорганизмов характеризуются близкими термическими свойствами. Исключением являются два образца. Это, во-первых, холерный вибрион, на кривой нагревания которого в интервале выгорания белковой компоненты наблюдается лишь единичный весьма интенсивный эндотермический пик с максимумом при 372 °С. А во-вторых — хлорелла, на кривой нагревания которой доминирует один очень узкий и интенсивный пик с максимумом при 370 °С.

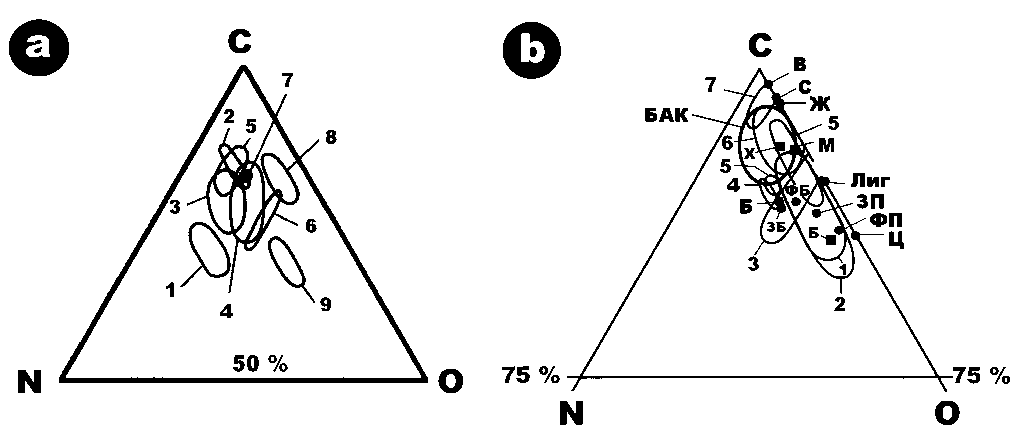

Непосредственно элементный состав органического вещества микроорганизмов анализировался методом аналитической СЭМ с использованием ЭДС-спектрометра Х-max 50. Согласно полученным данным (табл. 4), исследованные образцы широко варьируются по составу, особенно в части содержания азота. Очевидно, что это обусловлено колебанием пропорции между белковой (азотсодержащей) и жировой компонентами. Судя по отношению N/C, исследованные микроорганизмы по признаку «белковости» могут быть сведены в следующую последовательность: псевдомонады > кишечная палочка > туляремийный микроб > холерный вибрион > хлорелла > золотистый стафилококк > дрожжи. Наиболее однородными по этому признаку являются холерный вибрион и кишечная палочка, а самыми неоднородными — дрожжи и туляремийный микроб.

На соответствующей диаграмме (рис. 14, а) эта последовательность подтверждается и хорошо иллюстрируется статистическими полями состава микроорганизмов. Сопоставление данных по исследованным образцам с рядом важных природных органических веществ (рис. 14, б) приводит к следующим выводам. Во-первых, изученные микроорганизмы действительно имеют смешанный жиробелковый состав, о чем сви-

Рис. 15. Типичные кривые нагревания (1) и потери веса (2), полученные в ходе термического анализа микроорганизмов

Fig. 1 5. Typical curves of heating (1) and weight loss (2) obtained during thermal analysis of microorganisms

Таблица 4. Элементный состав исследованных микрорганизмов, мас. %

Table 4. Elemental composition of the studied microorganisms, wt. %

|

Образец / Sample |

С |

N |

O |

N/C |

|

БАК-1 Pseudomonas yamanorum sp. |

60.40 |

20.73 |

18.87 |

0.34 |

|

« |

67.0 |

24.24 |

8.71 |

0.36 |

|

БАК-2 Pseudomonas yamanorum sp. |

82.50 |

11.11 |

6.39 |

0.13 |

|

« |

75.89 |

11.86 |

12.25 |

0.16 |

|

Среднее ± СКО (коэффициент вариации, %) Average ± RMS (variation coefficient, %) |

71.45 ± 9.72 (14) |

16.99 ± 6.52 (38) |

11.56 ± 5.44 (47) |

0.25 ± 0.12 (48) |

|

ДРЖ-1 Rhodorula glutinis |

83.35 |

2.21 |

14.44 |

0.03 |

|

« |

73.05 |

5.58 |

21.37 |

0.08 |

|

« |

67.98 |

5.92 |

26.10 |

0.09 |

|

« |

74.45 |

5.99 |

19.56 |

0.08 |

|

ДРЖ-2 Rhodorula glutinis |

81.91 |

4.30 |

13.19 |

0.05 |

|

« |

73.42 |

6.26 |

20.32 |

0.08 |

|

« |

85.37 |

4.16 |

10.47 |

0.05 |

|

« |

55.19 |

12.25 |

28.56 |

0.22 |

|

« |

65.50 |

11.20 |

23.30 |

0.17 |

|

Среднее ± СКО / Average ± RMS |

73.36 ± 9.61 (13) |

6.43 ± 3.27(51) |

19.7 ± 6.03 (31) |

0.09 ± 0.06 (67) |

|

МВД-1 Chlorella vulgaris |

64.49 |

16.30 |

19.21 |

0.25 |

|

« |

72.12 |

8.02 |

19.86 |

0.19 |

|

МВД-2 Chlorella vulgaris |

41.43 |

6.94 |

51.63 |

0.17 |

|

« |

92.47 |

4.15 |

3.38 |

0.04 |

|

Среднее ± СКО / Average ± RMS |

67.63 ± 21.08 (31) |

8.85 ± 5.23 (59) |

23.52 ± 20.23 (86) |

0.16 ± 0.09 (56) |

|

ПЧИ-1 Escherichia coli |

78.01 |

13.76 |

8.23 |

0.18 |

|

« |

66.08 |

18.78 |

15.14 |

0.28 |

|

Среднее ± СКО (коэффициент вариации, %) Average ± RMS (variation coefficient, %) |

72.05 ± 8.44(12) |

16.27 ± 3.55 (22) |

11.68 ± 4.89 (42) |

0.23 ± 0.07 (30) |

|

ПЧИ-2 Vibrio Cholerae 0139 |

84.22 |

10.82 |

4.96 |

0.13 |

|

« |

78.54 |

14.17 |

7.29 |

0.18 |

|

« |

70.47 |

18.14 |

11.39 |

0.26 |

|

« |

81.73 |

10.26 |

8.01 |

0.13 |

|

« |

84.44 |

9.28 |

6.28 |

0.11 |

|

« |

80.08 |

13.14 |

6.78 |

0.16 |

|

ПЧИ-3 Vibrio Cholerae 0139 |

78.22 |

12.11 |

9.67 |

0.15 |

|

« |

79.31 |

14.69 |

6.00 |

0.19 |

|

ПЧИ-4 Vibrio Cholerae Eltor |

74.42 |

14.37 |

11.21 |

0.19 |

|

« |

72.43 |

19.22 |

8.35 |

0.27 |

|

ПЧИ-5 Vibrio Cholerae Eltor |

71.43 |

15.87 |

12.70 |

0.22 |

|

Среднее ± СКО (коэффициент вариации, %) Average ± RMS (variation coefficient, %) |

77.75 ± 4.94(6) |

13.82 ± 3.14 (23) |

8.42 ± 2.51 (30) |

0.18 ± 0.05 (28) |

|

ПЧИ-6 Francisella tula rensis |

62.15 |

19.09 |

18.76 |

0.31 |

|

« |

77.74 |

10.27 |

11.99 |

0.13 |

|

« |

53.78 |

24.59 |

21.63 |

0.46 |

|

« |

70.27 |

13.31 |

16.42 |

0.19 |

|

« |

86.74 |

6.24 |

7.02 |

0.07 |

|

ПЧИ-7 Francisella tulare nsis |

69.50 |

15.42 |

15.08 |

0.22 |

|

Среднее ± СКО (коэффициент вариации, %) Average ± RMS (variation coefficient, %) |

70.03 ± 11.53 (16) |

14.85 ± 6.49 (44) |

15.15 ± 5.15 (342) |

0.23 ± 0.14 (61) |

|

ПЧИ-8 Staphylococcus aureu s |

76.96 |

11.82 |

11.22 |

0.15 |

Рис. 16 . Элементный состав органического вещества в исследованных микроорганизмах и ряда эталонных углеродных веществ. Поля и точки на a : 1, 2 — псевдомонады; 3 — кишечная палочка; 4 — туляремийный микроб; 5 — холерный вибрион; 6 — хлорелла; 7 — золотистый стафилококк; 8, 9 — дрожжи. Поля и точка на b : БАК — исследованные микроорганизмы; В — воски; С — смолы; Ж — жиры + углеводы; Б — белки; Лиг — лигнин; Ц — целлюлоза; ЗП — зоопланктон; ФП — фитопланктон; ЗБ — зообентос; ФБ — фитобентос; 1—7 — частицы и нитевидные формы абиогенных органоидов в продуктах современного вулканизма; М, Х, Б — углеродное вещество в метеоритах Мокойа, Харипура, Коккевельд

Fig. 16. Elemental composition of organic matter in the studied microorganisms and a number of reference carbon substances. Fields and points on a : 1, 2 — pseudomonads; 3 — Escherichia coli ; 4 — tularemia microbe; 5 — Vibrio cholerae ; 6 — chlorella; 7 — Staphylococcus aureus ; 8, 9 — yeast. Fields and point on b : БАК — investigated microorganisms; B — waxes; C — resin; Ж — fats + carbohydrates; Б — proteins; Лиг — lignin; Ц — cellulose; ЗП — zooplankton; ФП — phytoplankton; ЗБ — zoobenthos; ФБ — phytobenthos; 1—7 — particles and filamentous forms of abiogenic organelles in the products of modern volcanism; M, X, Б — carbon matter in the Mokoia, Haripura, Kokkeveld meteorites

Таблица 5. Основные полосы ИК-поглощения в микроорганизмах

Table 5. Main IR absorption bands in microorganisms

|

Положение максимумов, см–1 Position of maxima, cm–1 |

Интерпретация Interpretation |

Привязка к функциональным группам Linking to functional groups |

Обозначения на графиках (рис. 1, 2) Legend on the graphs (Fig. 1, 2) |

|

614 |

Деформационные колебания химических связей С–Н Bending vibrations of С–Н chemical bonds |

Ароматические Aromatic |

АР |

|

600—700 |

Внеплоскостные колебания химических связей С–С Out-of-plane vibrations of C–C chemical bonds |

« |

« |

|

890 |

Деформационные колебания химических связей С–Н Bending vibrations of С–Н chemical bonds |

« |

« |

|

700—1360 |

Деформационные колебания химических связей в полимерных цепях –СН2=СН2=СН2– и –СН2–СН3–СН3–СН2– Bending vibrations of chemical bonds in polymer chains –СН2=СН2=СН2– and –СН2–СН3–СН3–СН2– |

Алифатические Aliphatic |

АЛ |

|

980—990 |

Внеплоскостные колебания ОН-ионов в карбоновых кислотах Out-of-plane vibrations of OH-ions in carboxylic acids |

Фенольные гидроксилы или спирты Phenolic hydroxyls or alcohols |

Ф |

|

1000—1055 |

Валентные колебания химических связей С–О и С–С в скелете молекул углеводов Stretching vibrations of C–O and C–C chemical bonds in the skeleton of carbohydrate molecules |

« |

« |

|

1123 |

Валентные колебания связей С–О–С Stretching vibrations of С–О–С bonds |

Алифатические Aliphatic |

АЛ |

|

1140—1160 |

Валентные колебания С–О или деформационные колебания ОН-ионов Stretching vibrations of C–O or bending vibrations of OH-ions |

Простые эфиры или спирты Ethers or alcohols |

Э |

|

1116—1164 |

Валентные колебания химических связей С=О Stretching vibrations of chemical bonds C=O |

Карбонильные Carbonyl |

К |

Продолжение таблицы 5 / Continuation of table 5

|

Положение максимумов, см–1 Position of maxima, cm–1 |

Интерпретация Interpretation |

Привязка к функциональным группам Linking to functional groups |

Обозначения на графиках (рис. 1, 2) Legend on the graphs (Fig. 1, 2) |

|

1240 |

Деформационные колебания химических связей СН2 в цепочках СН2(ОН)–СО–СН2(ОН) Bending vibrations of СН2 chemical bonds in СН2(ОН)–СО– СН2(ОН) chains |

Алифатические Aliphatic |

АЛ |

|

1250—1279 |

Валентные колебания химических связей С–О Stretching vibrations of C–O chemical bonds |

Карбонильные Carbonyl |

К |

|

1327—1370 |

Деформационные колебания ОН-ионов в цепочках СН2(ОН)–СО–СН2(ОН) Bending vibrations of OH ions in СН2(ОН)–СО–СН2(ОН) chains |

Алифатические Aliphatic |

АЛ |

|

1300—1440 |

Деформационные колебания химических связей СН2 и СН3 Bending vibrations of CH2 and CH3 chemical bonds |

« |

« |

|

1550—1570 |

Деформационные колебания химических связей NH Bending vibrations of chemical bonds NH |

Группа аминов –амид II Amine group — amide II |

АМ |

|

1590—1600 |

Плоскостные колебания скелета С=С In plane vibrations of the skeleton C=C |

Ароматические Aromatic |

АР |

|

1620 |

Деформационные колебания химических связей в молекулах Н2О Bending vibrations of chemical bonds in H2O molecules |

Гидроксильные Hydroxyl |

Г |

|

1630—1640 |

Деформационные колебания химических связей СО–ОН Bending vibrations of CO–OH chemical bonds |

Группа аминов — амид I Amine group — amide I |

АМ |

|

1654 |

Валентные колебания химических связей С=О Stretching vibrations of chemical bonds C=O |

Карбонильные Carbonyl |

К |

|

1700—1800 |

Валентные колебания С=О Stretching vibrations C=O |

« |

« |

|

2100—2300 |

Валентные колебания химических связей С=С=С, NH=C=O или тройных связей С ≡ С, С ≡ N Stretching vibrations of chemical bonds С=С=С, NH=C=O or triple bonds С ≡ С, С ≡ N |

Алленовые Allenic |

АЛЛ |

|

2130—2360 |

Валентные колебания химических связей в группах СН и СН2 Stretching vibrations of chemical bonds in CH and CH2 groups |

Алифатические Aliphatic |

АЛ |

|

2400—245 |

Колебания связанной группы –NH при образовании водородной связи NH…O=C Vibrations of the bound –NH group during the formation of the NH… O=C hydrogen bond |

Группа аминов Amine group |

АМ |

|

2800—2950 |

Валентные колебания химических связей в СН2 и СН3 Stretching vibrations of chemical bonds in CH2 and CH3 |

Алифатические Aliphatic |

АЛ |

|

3000—3500 |

Валентные колебания химических связей в NH и ОН Stretching vibrations of chemical bonds in NH and OH |

Группы аминов — амиды I и II Amine groups — amide I and II |

АМ |

|

3200—3400 |

Валентные колебания гидроксил-ионов, участвующих в межмолекулярных и внутримолекулярных водородных связях Stretching vibrations of hydroxyl ions involved in intermolecular and intramolecular hydrogen bonds |

Гидроксильные Hydroxyl |

Г |

|

3255 |

Валентные колебания связанной группы –NH Stretching vibrations of a bound group –NH |

Группа аминов Amine group |

АМ |

|

3584 |

Валентные колебания свободных групп –NH или колебания внутримолекулярных ОН-ионов Stretching vibrations of free groups –NH or vibrations of intramolecular OH-ions |

Группы аминов и гидроксил-ионы Amine groups and hydroxyl-ions |

АМ + Г |

|

4012—4053 |

Составные колебания химических связей –СН Compound vibrations of chemical bonds –CH |

Алифатические Aliphatic |

АЛ |

|

4160—4380 |

Составные колебания химических связей –СН2 Compound vibrations of chemical bonds –CH2 |

« |

« |

Окончание таблицы 5 / End of table 5

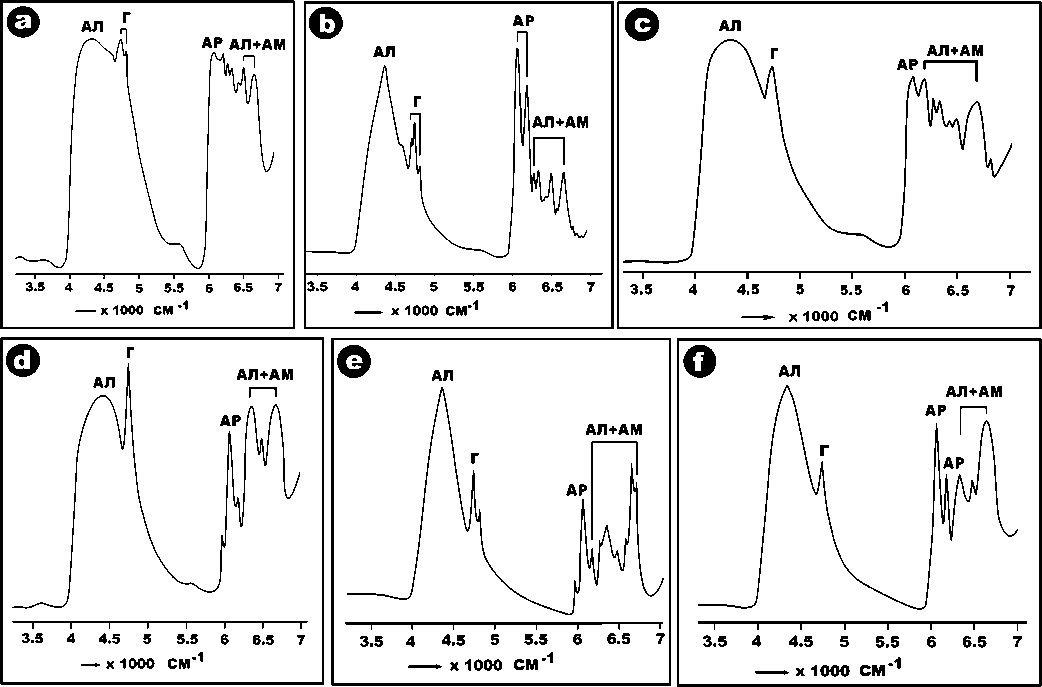

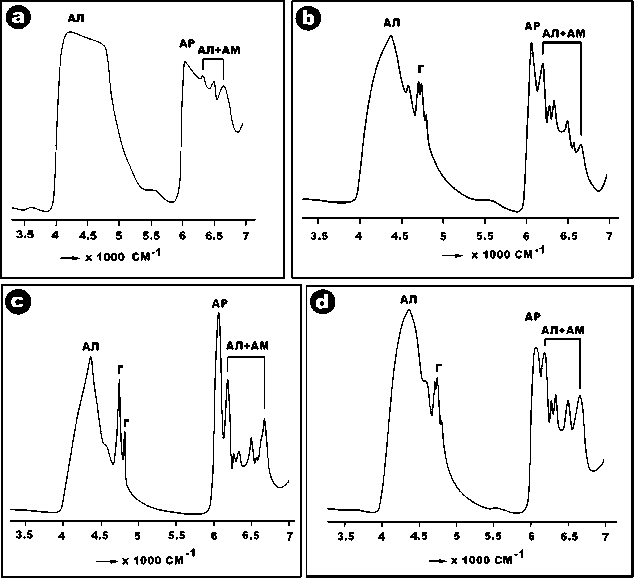

Молекулярный состав микроорганизмов анализировался ИК-спектроскопическим методом. В результате этого в спектрах ИК-поглощения исследованных образцов было зарегистрировано 38 полос (табл. 5), включая 27 полос в средней ИК-области (400—4000 см–1) и 11 полос в ближней (4000—14000 см–1). Проведенный анализ показал, что по спектроскопическим данным в составе микроорганизмов присутствуют до 8 функциональных групп (в скобках число ИК-полос в %): алифатических (31.7), аминов (24.4), ароматических (12.2), гидроксильных (12.2), карбонильных (9.8), фенольных (2.4), алленовых (2.4), простых эфиров (2.4).

Наиболее сильное и дифференцированное поглощение проявилось в ближней ИК-области (рис. 17, 18). Выявленная картина оказалась для исследованных микроорганизмов однообразной. Во всех полученных спектрах область ИК-поглощения распадается на две части: 1) 3500—5500 см–1, где регистрируются уширенные полосы алифатических и гидроксильных групп, и 2) 6000—7000 см–1, где комбинируются более узкие и хорошо дифференцированные полосы алифатических, ароматических групп и аминов.

Непосредственный анализ аминокислотного состава микроорганизмов осуществлялся методом газовой хроматографии. Для этого образцы подвергались гидролизу в 6М-соляной кислоте в течение 12 часов при температуре 105 °С. К полученному гидролизату добавлялся внутренний стандарт — L-норвалин. Очистка

Рис. 17 . Спектры поглощения в ближней ИК-области: a—c — псевдомонады; d, e — дрожжи; f — хлорелла

Fig. 17 . Absorption spectra in the near infrared region: a—c — pseudomonads; d, e — yeast; f — chlorella

Рис. 18 . Спектры поглощения в ближней ИК-области: a — кишечная палочка, b — холерный вибрион, c — туляремийный микроб, d — золотистый стафилококк

Fig. 18. Absorption spectra in the near infrared region: a — Escherichia coli, b — cholera vibrio, c — tularemia microbe, d — Staphylococcus aureus растворов проводилась в колонке, заполненной сорбентом-катионообменником Dowex 50W X8. Элюирование аминокислот осуществлялось 2.5М-гидроксидом аммония. Высушенные препараты перераство-рялись в 0.1М-соляной кислоте, замораживались, высушивались и этерифицирова-лись пентафторпропионовым ангидритом при температуре 110 °С. Полученные изо

пропиловые эфиры аминокислот растворяли в дих-лорметане и отправляли на хроматографический анализ. Все используемые реагенты имели высокую степень чистоты (производство фирмы Aldrich-Fluka). Для разделения L- и D-энантиомеров использовалась капиллярная колонка Chirasil-L-Val длиной 25 м и внутренним диаметром 0.25 мм. В качестве газа-носителя применялся гелий. Температура испарителя составляла 250 °С, температура пламенно-ионизационного детектора — 275 °С. Анализ производился в течение 4 мин в изотермическом режиме при 90 °С, затем температура повышалась со скоростью 2 °С/мин до 210 °С. Полная длительность анализа составляла 70 мин. Обработка и запись хроматограмм осуществлялась с использованием программы GC Solution. Использованная методика не позволяет определять некоторые аминокислоты, а именно аргинин, гистидин, цистеин и триптофан, для анализа которых требуются индивидуальные условия дериватизации.

В результате проведенных исследований в микроорганизмах выявлено 14 аминокислот, распределившихся по семи группам (табл. 6): алифатической (5 аминокислот), ароматической (2), основной (1), кислой (2), гидроксильной (2), имино (1), серусодержащей (1). Половина аминокислот — аланин, валин, лейцин, ти-разин, лизин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты — представлена обоими энантиомерами, левым и правым, переходы между которыми являются одним из фундаментальных признаков органических веществ биогенного происхождения [20, 48]. В большинстве проанализированных бактерий степень рацемизации (D/L) колеблется в пределах 0.01—0.12 и только в золотистом стафилококке увеличивается до 0.37, составляя в среднем 0.17 ± 0.16. Полученные данные вполне соответствуют прижизненным параметрам организмов — для них характерны L-формы, но D-формы в незначительном количестве тоже образуются в стенках бактерий. Однако и в таких обстоятельствах обращает на себя внимание явно повышенное содержание правых 24

энантиомеров в золотистом стафилококке, что может иметь отношение к нетождественности свойств гра-мотрицательных и грамположительных бактерий. Важно также отметить, что в дрожжах и хлорелле признаков рацемизации аминокислот мы не обнаружили.

Валовое содержание аминокислот в исследованных бактериях варьируется в пределах от 409 до 942 мг/г, составляя в среднем 682 ± 221 мг/г и возрастая в последовательности: псевдомонады < туляремийный микроб < кишечная палочка < холерный вибрион < золотистый стафилококк. Таким образом, обнаруживается, что грамположительная бактерия по валовому содержанию аминокислот заметно преобладает над грамотрицательными бактериями. Что же касается дрожжей и хлореллы, то в них содержание аминокислот уступает таковому в бактериях соответственно в 5—25 раз.

Определенный интерес представляет сравнение исследованных микроорганизмов по валовому содержанию аминокислот с органическими веществами разного происхождения. Так, в человеческих конкрементах — желчных, мочевых, фосфатных, оксалатных, зубных и слюнных камнях [1, 9, 16] — суммарное содержание аминокислот уступает таковому в исследованных нами микрооганизмах в 25—95 раз. В коллагене ископаемых костей и сохранившихся мягких тканях, коже и волосах плейстоцен-голоценовых млекопитающих среднее валовое содержание аминокислот колеблется в пределах 504—842 мг/г, что довольно близко к таковому в исследованных микроорганизмах. В современных морских осадках содержится в 50 раз меньше аминокислот [4], в торфах и углях содержание аминокислот меньше бактериального в 86 раз [3], в ископаемых смолах уступает в 3000 раз [40], в твердых битумах — в 2500 раз [37], а в реликтовом органическом веществе раннепалеозойских брахиопод содержание аминокислот меньше в 6500—7000 раз [36]. Как можно предполагать, выявленные различия обусловлены, во-первых, содержанием в сопоставляемых органических веще-

Таблица 6. Аминокислотный состав исследованных микроорганизмов

Table 6. Amino acid composition of the studied microorganisms

В этой связи большой интерес представляет тот факт, что в неизмененном органическом веществе абиогенного происхождения, например в конденсированных органоидах из эксплозивных продуктов современного наземного вулканизма [31] и в углеродизирован-ных вулканических шлаках в зоне Срединного Атлантическом хребта, содержание аминокислот меньше, чем в веществе исследованных бактерий, соответственно в 11 и 145—150 раз. И это при том, что общее содержание органического вещества в абиогениках мало уступает бактериальному. Выявленную диспропорцию можно, вероятно, расценивать как один из признаков принципиального различия органических веществ биогенного и абиогенного происхождения. В последних содержание аминокислот всегда на один-два порядка ниже.

Расчеты показали, что между большинством аминокислот в исследованных микроорганизмах реализуются лишь положительные корреляции (табл. 7). При этом значения коэффициентов парных корреляций между левыми энантиомерами варьируются в диапазоне 0.5—1, а между левыми и правыми снижаются до 0.3—0.5. Между правыми формами сила парной корреляции уменьшается еще больше. Все это, очевидно, объясняется разным содержанием энантиомеров в исследованных бактериях — левых гораздо больше, чем правых.