Первые результаты новых исследований могильника Гнездилово под Суздалем

Автор: Н. А. Макаров, А. М. Красникова, С. А. Ерохин

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

Поиски средневековых могильников, исследованных в 1851–1852 гг. А. С. Уваровым и утративших выраженные на поверхности надмогильные памятники – курганные насыпи – после раскопок и многолетней распашки земельных участков, на которых находились курганы, ведутся Суздальской экспедицией ИА РАН и ГИМ в Суздальском Ополье уже двадцать лет. Методы и приемы этих поисков существенно изменились в последние годы с использованием ГИС для определения местоположения объектов, обозначенных на картах и планах, сопровождающих полевую документацию 1851–1852 гг., анализом данных дистанционного зондирования местности и использованием геофизической съемки для выявления площадок, на которых располагались курганы, и участков с грунтовыми погребениями. Материалы новых исследований могильника Гнездилово демонстрируют высокую ценность памятников, считавшихся утраченными.

Средневековый некрополь, средневековая Русь, Суздальское Ополье, погребальный обряд, геофизика в археологии, курганы

Короткий адрес: https://sciup.org/143176899

IDR: 143176899 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.7-29

Текст научной статьи Первые результаты новых исследований могильника Гнездилово под Суздалем

Продолжавшиеся в течение 9 лет раскопки могильника Шекшово стали первым опытом широких повторных раскопок средневекового некрополя, ранее исследованного А. С. Уваровым. Полевые работы дали яркие результаты, демонстрирующие, что могильники, считавшиеся полностью исследованными, сохраняют основные элементы пространственной организации, нетронутые погребальные комплексы и многочисленный погребальный инвентарь ( Макаров и др ., 2020). Однако, несмотря на совершенствование технического арсенала археологических разведок, выявление не выраженных на поверхности некрополей остается сложной задачей. Предпринятое в 2019–2020 гг. обследование

1 Работа выполнена при поддержке гранта «Средневековые некрополи в изменяющихся ландшафтах: исследование древнерусских могильников с утраченными курганными насыпями» (РНФ № 19-18-00538).

нескольких участков, на которых, предположительно, локализованы могильники, известные по дневникам и публикациям А. С. Уварова, не выявило объектов, которые можно было бы достоверно связать со средневековыми некрополями. Наиболее значимым достижением новых разведок стало открытие могильника Гнездилово 12 под Суздалем.

Название «Гнездилово» хорошо известно археологам: у села Гнездилова в августе – сентябре 1851 г. под руководством А. С. Уварова было исследовано несколько курганных групп. В публикации «Меряне и их быт по курганным раскопкам», посвященной результатам работ 1851–1854 гг. и вышедшей спустя 20 лет после начала работ, есть обобщенная информация о курганах в округе Гнездилово: «Еще далее на юг, на том же ручейке (притоке р. Каменки), у с. Гнездилова находились многочисленные курганы, расположенные тремя почти отдельными группами, всего числом до 99. Хотя они были распаханы, но по находкам, из них извлеченным, и по устройству могил видно, что средняя группа из 25 курганов, в которых преобладали могилы со жжеными телами, окружена более новыми могилами – с одной стороны 40, а с другой стороны – 34 курганами. В одном из курганов средней группы нашли восточную монету X века» ( Уваров , 1871. С. 672).

Курганы в окрестностях Гнездилова, в отличие от большинства других групп, достаточно хорошо обеспечены архивными материалами. В альбоме «Суздаль. Планы и карты. 1851–1852» (ГИМ 65397, ГО-3662) есть четыре плана курганных групп, выполненных землемером В. Аляевым, – «План курганам на пашне села Гнездилова. 1851 года» (ГИМ 65397, ГО-3662. Л. 9–24), «План на пашне села Гнездилова, называемым могилки в урочище Нови. 1851 года» (ГИМ 65397, ГО-3662. Л. 9–25), «План кургана на поле села Гнездилова. 1851 года» (ГИМ 65397, ГО-3662. Л. 10–26), «План курганам на лугу села Гнездилова. 1851 года» (ГИМ 65397, ГО-3662. Л. 10–27). На общем «Плане селений, окружающих город Суздаль с находящимися при них курганами» (ГИМ 65397, ГО-3662. Л. 1) абрисы границ каждой конкретной группы соответствуют абрисам на отдельных вышеназванных планах и пронумерованы литерами – N.1, N.2, N.3, N.4. Кроме того, дополнительную информацию, иногда противоречащую графической, можно почерпнуть из дневников. В дневниках описания очень кратки – нет данных даже о диаметре курганов, некоторые описания пропущены, количество курганов не всегда соответствует планам (табл. 1). Незначительная отвесная высота насыпей в 1–7 вершков (4,5–31 см) указана в публикации только для двух курганов группы N.1 ( Уваров , 1871. С. 808), в описании «устройства» всех гнездиловских курганов отмечено, что все они распаханы, но сохранились еще «довольно значительные насыпи» (Там же. С. 817).

Параметры курганов группы N.1, «ближней», расположенной «подле ветряных мельниц села Гнездилова», неизвестны. Только в 9 случаях отмечена глубина, на которой открыты погребенные, – от 0,8 до 2,1 м от уровня поверхности. При этом в описаниях упомянуты 2 слоя – «чернозем», а на глубине 0,5 аршина (36 см) – «глина». Во всех курганах были открыты одиночные трупоположения с западной ориентировкой. Руки погребенных были сложены на груди. Только в 10 погребениях отмечен какой-либо инвентарь. Среди находок можно выделить фрагменты позумента (№ 4, 33, 36) и шелка (№ 6), клещи (№ 37), пуговицы

(№ 5, 34, 36), височные кольца (№ 3, 4, 35). Находки и особенности погребального обряда позволяют датировать эту курганную группу в широких рамках – XI–XII в. (ГИМ ОПИ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 209. Л. 53–53 об.).

Таблица 1. Данные о курганных группах в округе Гнездилово

|

№ группы |

Количество курганов на плане |

Количество курганов в дневнике |

Погребальный обряд |

Количество комплексов с инвентарем |

Дата |

|

N.1 |

34 |

40 |

ингумации |

10 |

XI–XII вв. |

|

N.2 |

28 |

27 |

кремации, ингумации, погребение коня |

18 |

X–XII вв. |

|

N.3 |

1 |

– |

? |

? |

? |

|

N.4 |

14 |

14 |

ингумации |

8 |

XI–XII вв. |

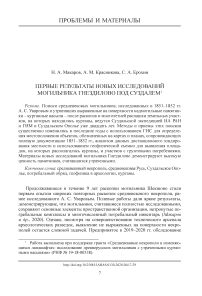

При описании группы N.2, или «средней», расположенной в одной версте от Гнездилова, упомянуто уже 27 курганов, в то время как на плане изображено 28 (рис. 1). В дневнике особо отмечено, что все курганы распаханы, но «несмотря, однако, на то, они по виду огромны». Глубина выявления погребений присутствует только в восьми случаях и в среднем составляет 0,5–0,7 м. Ее минимальное значение – 26 см – отмечено в кургане, где среди находок присутствовали удила и не были описаны кости человека (№ 21), максимальное значение – 98 см – зафиксировано в кургане с кремацией (№ 20). В 27 курганах зафиксировано 13 погребений, совершенных по обряду кремации (№ 3–7, 9–12, 15, 17, 19, 20), из них два погребения в урнах (№ 11, 12), пять погребений описаны как содержавшие «истлевшие или сожженные кости» (№ 22–26), семь погребений по обряду ингумации (№ 8, 13, 14, 15а, 16, 18), в одном из них было погребено два человека (№ 2), одно погребение, где обряд неизвестен (№ 21), и одно погребение с сожженными конскими костями (№ 1). Особо отмечена плохая сохранность костей. В 9 курганах, в том числе в 4 кремациях, инвентаря не зафиксировано. Среди находок шесть топоров (№ 1, 13, 14, 19, 20 – два экз.), наконечники стрел (№ 8, 9, 13), удила (№ 21), три монеты-подвески (№ 9 – два экз., № 17 – из дирхема), ременные бляшки (№ 3, 7, 9), браслет с завязанными концами (№ 17), синий стеклянный перстень (№ 2), крест (№ 17). Находки и особенности погребального обряда позволяют датировать эту курганную группу X–XI вв. (ГИМ ОПИ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 209. Л. 54–56 об).

Одиночный курган «на пашне того же села» (N.3), отмеченный на плане, в полевых дневниках не описан.

Рис. 1. Могильник Гнездилово 12: геофизика и план А. С. Уварова

В группе N.4, или «дальней»2, количество курганов на плане 14, что совпадает с количеством в дневнике (ГИМ ОПИ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 209. Л. 56 об. – 57). В восьми случаях отмечена глубина, на которой открыты погребенные, составлявшая 0,7–1,1 м от уровня поверхности. Во всех курганах были открыты одиночные трупоположения с костяками плохой сохранности. В шести погребениях сопровождающий инвентарь отсутствовал (№ 29–34). Среди немногочисленных находок в остальных погребениях – топор (№ 25), ножи (№ 22а, 23а, 24а, 24б, 25а, 26а, 27), пряжки (№ 23а, 24б, 26а).

Таким образом, обобщая материалы полевых дневников и данные планов, можно говорить о том, что в округе Гнездилова к середине XIX в. были визуально заметны по меньшей мере 83 кургана (81 из них раскопан), что кажется очевидно малым числом, исходя из настоящих представлений о средневековой системе расселения и погребальном обряде.

Именно здесь впервые были открыты кремации и ингумации с богатым погребальным инвентарем, окончательно определившие выбор могильников как основной категории памятников для систематических раскопок. В рапорте А. С. Уварова, представляющем результаты этих раскопок, в первый раз была высказана мысль о мерянской принадлежности могильников Суздальской земли (Материалы для биографии…, 1910. С. 49).

Находки из гнездиловских курганов входят в состав хранящейся в фондах ГИМ коллекции из раскопок Владимирских курганов. Практически полная депаспортизация коллекции, малое количество изображений в публикациях материалов этого комплекса памятников и лаконичные описания в дневниках позволили идентифицировать лишь небольшое количество предметов, связанных с конкретными могильниками, что определенно не давало возможности представить полную характеристику материальной культуры средневековых памятников Суздальского Ополья.

Среди 18 предметов, хранящихся в Историческом музее3 с пометкой о нахождении их в Гнездилове, есть только две находки, которые можно связывать с конкретными комплексами – железные клещи (ГИМ. Оп. В. 1276/1 – постоянная экспозиция ГИМ), найденные в кургане № 37 «ближней» группы, и перстень синего прозрачного стекла (ГИМ. Оп. В 2186/14; рис. 2: 3 ) из кургана № 2 «средней» группы. С определенной долей сомнения в связи с отсутствием следов воздействия огня на предмете кожаный пояс с 18 бляшками сердцевидной и 17 пятиугольной формы с прорезями (ГИМ. Оп. В. 1276/2; рис. 2: 1 ) можно отнести к материалам из погребения по обряду кремации из кургана № 3 «средней группы», т. к. это единственный комплекс, где упомянуто большое количество «резных» блях.

Среди остальных вещей, возможно, найденных в гнездиловских курганах: долото, два серпа, каменное грузило, округлый камень с выточенным углублением ( Спицын ,1905. Рис. 37; 97), 10 перстней из цветного металла, из них четыре

Рис. 2. Находки из Гнездилова в коллекции ГИМ замкнутых ложновитых, один разомкнутый ложновитой, два пластинчатых прямых незамкнутых, проволочный с расширенной передней частью и литой перстень с овальным щитком и изображением птицы. В полевых дневниках можно найти только упоминания о 13 медных и серебряных кольцах, найденных в 9 комплексах: курганах № 8, 9, 13, 18–20 «средней группы» и курганах № 22а, 23а и 24а «дальней» группы (рис. 2). Как именно распределялся материал, уточнить не представляется возможным, так же как и считать что-то, кроме перстней, достоверно происходящим из Гнездилова, несмотря на сохранившиеся этикетки Румянцевского музея, куда коллекция из раскопок попала изначально, и ссылки на них в работах А. С. Уварова, А. А. Спицына и В. А. Лапшина, подробно рассматривавшего коллекцию из Владимирских курганов (Лапшин, 1985).

Раскопки селища Гнездилово 2, проводившиеся в 1980–1987 гг. В. А. Лапшиным в составе экспедиции Института археологии РАН и Владимиро-Суздальского музея-заповедника, положили начало изучению средневековых сельских поселений в Суздальском Ополье. Гнездилово 2 стало первым средневековым селищем в центре Северо-Восточной Руси, охваченным широкими раскопками, эталонным памятником для характеристики культуры сельских поселений X–XI вв. Здесь была получена серия радиоуглеродных дат, которые могут считаться опорными для разработки хронологии суздальских древностей X–XII вв. и определения времени появления раннекруговой керамики в Северо-Восточной Руси ( Лапшин , 1989; Горюнова, Лапшин , 2004). Новое обследование селища в 2014–2015 гг., в ходе которого была собрана большая коллекция бытовых вещей и украшений (около 500 находок) и уточнены границы памятника, позволило яснее представить его место в системе расселения, датировку и характер культуры. Гнездилово 2, по общим итогам исследования поселения, – одно из 10 «больших поселений» X–XI вв., составлявших основной каркас сети расселения X–XI вв. в Суздальском Ополье, причем ближайшее к Суздалю ( Макаров и др ., 2018). Размеры и характер поселения позволяют полагать наличие вблизи него большого некрополя. Попытки его нового выявления и обследования предпринимались неоднократно, но до 2019 г. оказывались безрезультатными: место его не удавалось локализовать, поскольку в современных ландшафтах вблизи Гнездилова нет никаких следов курганных насыпей.

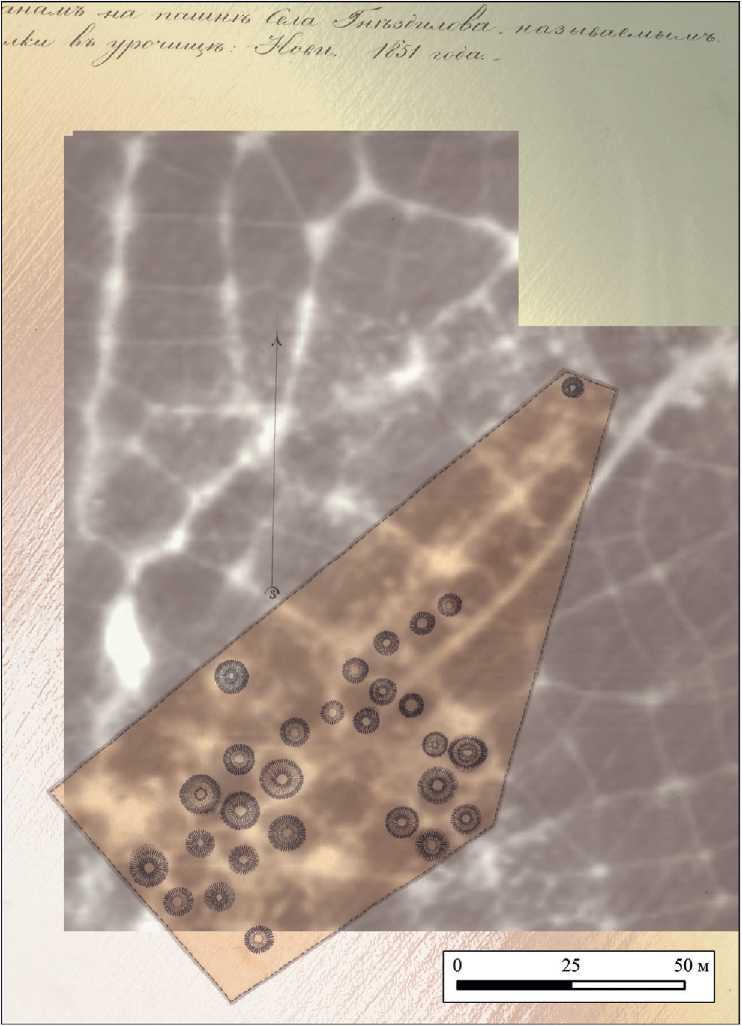

Могильник Гнездилово 12 находится на возвышенности к западу от селища, местность представляет собой ровное пахотное поле, границы памятника определяются по распространению в распашке средневековых находок, фрагментированных костных останков и материалам геофизической съемки. Общая площадь распространения средневековых предметов составляет около 12,3 га, за два полевых сезона здесь собрано 245 средневековых находок, коллекция из сборов включает также около 50 предметов позднего Средневековья и Нового времени, хронологическая принадлежность части находок не определена. Состав средневековых находок, включая предметы, широко представленные в погребальном инвентаре X–XI вв. (в том числе фрагменты шумящих украшений, поясную гарнитуру, весовые гирьки, дирхемы), определенно указывает на их связь с погребальным памятником. Местоположение участка, на котором были собраны находки, соответствует локализации курганов «средней» группы или «могилкам в урочище Нови» (N.2) в дневниках и на планах А. С. Уварова (рис. 3). Полевые работы,

^м

Рис. 3. План могильника Гнездилово 12: геофизика и средневековые находки а – оплавленные; б – без следов воздействия огня проведенные в 2019–2020 гг., помимо сбора подъемного материала включали геомагнитную и электротомографическую съемку местности и раскопки на одном из участков могильника, результаты которых будут опубликованы позже.

Геофизика

Площадь геофизической съемки, проведенной под руководством И. Н. Моди-на в 2020 г. в зоне локализации «средней» гнездиловской группы и основной концентрации подъемного материала, составила 5 га. Наиболее информативными, как и в случае с шекшовским некрополем, оказались данные электротомографии, охватившей 2,67 га. В рамках отснятой площади можно выделить три отличные по своим характеристикам зоны: юго-западную, восточную и северную.

В юго-западной части участка съемки достаточно отчетливо выделяются не менее 50 кольцевых аномалий, характеризующихся повышенным удельным сопротивлением. Кольцевые структуры аналогичны тем, которые были зафиксированы в Шекшове, что позволяет интерпретировать их как ровики, окружавшие курганные площадки ( Модин и др ., 2020; Модин и др ., в печати). Размеры выявленных курганных площадок колеблются от 4–6 до 10–12 м в диаметре. Взаиморасположение и конфигурация объектов в полной мере соответствуют плану курганов «средней» гнездиловской группы. Однако с учетом выявленных геофизикой курганов становится очевидным, что плотность в расположении курганных насыпей в этой части некрополя была существенно выше, чем это было отмечено в 1851 г. Расстояние между курганами, особенно в юго-западной части участка, минимально, ровики в основном общие. Сильная степень разрушения могильника, ставшего причиной существенного сокращения количества визуально заметных насыпей уже к середине XIX в., позволяет предполагать, что изначальная высота курганов была невелика.

В северо-восточной части группы линейная организация рядов курганов в юго-западной части участка не так очевидна, курганы относительно друг друга расположены достаточно тесно. Однако в целом эта ориентация заметна и совпадает с направлением падения двух овражков, идущих по направлению с юго-запада на северо-восток и соединяющихся в низине, за которой находится основная площадь поселения Гнездилово 2. В центральном ряду насчитывается не менее 14 курганов. Вдоль его северной оконечности и далее на северо-восток читается полоса повышенного электрического сопротивления общей протяженностью не менее 70 м и шириной около 5 м. Эта полоса, однозначная интерпретация которой пока под вопросом (возможно, часть старой овражной системы), отличается по своим характеристикам от мерзлотных трещин, покрывающих весь отснятый участок. Она отделяет восточную, подтреугольную в плане, зону пониженного сопротивления и в рамках отснятой площади служит границей, к востоку от которой нет объектов, которые можно было бы связывать с антропогенной деятельностью. Следует отметить, что в этой зоне встречены лишь единичные находки, что существенно отличает ее от юго-западной части участка, где концентрация средневековых находок, в том числе со следами пребывания в огне, значительна (рис. 3). Представление о методике работ А. С. Уварова, которая предполагала изъятие всего инвентаря из раскопанных курганов, позволяет считать, что основной массив находок из сборов в этой зоне происходит из не затронутых раскопками комплексов, надземные части которых были разрушены к моменту начала археологических работ на памятнике, и погребений, совершенных в неглубоких ямах в межкурганном пространстве.

В северной части участка отснятая область некрополя характеризуется на картах сопротивлений «рябью», связанной с повышенными значениями сопротивления, т. е. наличием археологических объектов. Интерпретация объектов, среди которых могут быть курганы с невыраженными ровиками, грунтовые могилы или ямы неясного назначения, но антропогенного происхождения, без проведения верификационных археологических работ пока не может быть однозначной ( Красникова и др ., 2019). Концентрация находок в этой зоне говорит о сильной степени разрушения погребальных комплексов, которое могло быть связано как с долговременным использованием этого участка могильника, так и с активной сельскохозяйственной деятельностью, повреждавшей погребальные объекты небольшой глубины. Значительное присутствие предметов со следами пребывания в огне позволяет предположить, что в этой зоне могли находиться кремации, совершенные в неглубоких ямах или рассеянные по поверхности.

Находки из сборов на поверхности

Коллекция из сборов на площадке могильника включает главным образом целые и фрагментированные украшения, металлические детали костюма, бытовые вещи и предметы вооружения (рис. 4–6). Около трети этих предметов (85) оплавлено или деформировано под воздействием высокой температуры, в их числе около двух десятков бесформенных «оплавков» цветного металла и серебра. Основная часть средневековых находок происходит из южной и центральной частей площадки памятника, здесь выделяется три участка площадью 800–1200 кв. м с высокой плотностью средневековых находок. Предметы со следами пребывания в огне сосредоточены преимущественно в южной части могильника, но отдельные оплавленные артефакты зафиксированы практически на всей его площади. Зона распространения артефактов, связанных с функционированием могильника, в том числе оплавленных предметов, заметно шире зоны аномалий, которые интерпретированы как курганные площадки.

Определимые предметы из железа составляют около трети (35,3 %) коллекции. Среди них ножи, образующие наиболее многочисленную группу (50 экз., целые и фрагменты, в том числе 9 узколезвийных с толстым обушком и один с прямой спинкой), кресала (шесть экз., четыре – калачевидных, в том числе два – с язычком, и два овальных), фитильные трубки (два экз.), ключи (два экз., типа А с квадратной лопаткой и типа В), весовые гирьки (шесть экз., пять – бочонковидных с медной обтяжкой и точками кратности, одна – в форме куба со срезанными углами, еще одна гирька – бронзовая, призматическая), фрагмент удил (грызло и кольцо), наконечники стрел (два экз.), наконечник копья листовидной формы и четыре топора.

Рис. 4. Находки из сборов: топоры

Рис. 5. Находки из сборов: монеты, гирьки и украшения

Рис. 6. Находки из сборов: украшения и неопределимые оплавленные предметы

Находки из цветного металла и серебра исключительно разнообразны, основная их часть – фрагменты украшений и детали костюма (рис. 5; 6). Среди металлических украшений – три бусины от височных колец с зернью, фрагмент проволоки от височного кольца, три фрагмента шейной гривны ромбического сечения, орнаментированной «волчьим зубом», бусина шаровидная с зернью, фрагмент креста «скандинавского» типа, 6 пуговиц (три – грибовидные, одна – шаровидная, одна – в виде гирьки), шесть фрагментов скорлупообразных фибул, 24 фрагмента браслетов и целых браслетов (16 – пластинчатых, четыре – узкопластинчатых, три – с треугольным сечением, один – ладьевидный), семь фрагментов перстней и целых перстней (три пластинчатых, два узкопластинчатых, два широкосрединных), 12 фрагментов подвесок и целых подвесок (два фрагмента круглых подвесок со стилизованным зооморфным изображением, одна монетовидная, подвеска-лунница, три треугольные каркасные шумящие, две коньковые шумящие, два фрагмента шумящих подвесок неопределимой формы, полая подвеска-уточка с привесками), грушевидный крестопрорезной бубенчик, 12 привесок и петель для их крепления (в том числе три бутылковидные привески, одна лапчатая и одна трапециевидная) и пронизка с декором «косичка». Представительную группу составляют детали поясов: пять пряжек (три лировидные, две – с овальными приемниками и щитками), четыре ременных наконечника с растительным или геометрическим декором), 20 ременных накладок различной формы (в том числе восемь квадратной формы со стилизованным изображением трехлепесткового цветка и четыре круглые с изображением четырехлепесткового цветка). Из сборов происходит восемь целых дирхемов и фрагментов, драхма и византийский милиарисий, все целые монеты имеют ушки и отверстия для подвешивания. Среди прочих предметов из цветного металла – фрагмент чашечки от весов для малых взвешиваний. Назначение некоторых артефактов точно не установлено, в их числе пять колец (три – замкнутых, круглопроволочных, возможно, использовавшихся как разделители ремня, одно – круглопроволочное, с завязанными концами), 15 пластин различной формы (три из них, возможно, фрагменты браслетов) и два стержня.

Остановимся на некоторых находках, выделяющихся среди обычного погребального инвентаря могильников центра Суздальской земли X–XII вв. и важных для характеристики памятника.

С распаханной поверхности могильника подняты четыре боевых топора (рис. 4). Это узколезвийный топор типа III, по А. Н. Кирпичникову, два топора с опущенным лезвием и вырезным обухом со щекавицами (тип IV) и топор типа IV А, отличающийся более простой конструкцией обуха. Все эти типы вошли в обиход в X в. и получили широкое бытование в XI в. ( Кирпичников , 1966. С. 30–37). Топоры типа IV в XI в. были в равной мере распространены на севере и на юге Руси, часть находок связана с профессиональной воинской средой, отдельные топоры этой формы украшались инкрустацией и несли изображения княжеских знаков ( Макаров , 1990. С. 48–49; Макаров и др. , 2013). Узколезвийные топоры с вырезным обухом иногда рассматриваются как тип, первоначально имевший южнорусское происхождение ( Плавинский , 2014. С. 66–68). Боевые топоры – редкие находки на погребальных памятниках центральных районов

Северо-Восточной Руси: в ярославских могильниках они обнаружены в 21 погребении ( Недошивина , 1963. С. 59-61; Фехнер, Недошивина , 1987. С. 71; Каинов , 2018. С. 234), в Суздальском Ополье единственные находки, сделанные в могильниках после раскопок А. С. Уварова, – два топора из могильника Шек-шово ( Макаров и др ., 2013; Макаров и др ., 2013а). Но и на других территориях боевые топоры представлены в могильниках небольшими сериями: в Гнездове они найдены в 26 погребениях, в Киевском некрополе – в семи погребениях ( Каинов , 2018. С. 216, 235).

Серия монет из сборов (табл. 2; рис. 5: 1–4 ) помимо дирхемов включает редкие для археологических памятников Руси сасанидскую драхму Хосрова I 556/557 г. и милиарисий Иоанна Цимисхия 969–976 гг.4 Из восьми куфических монет пять – саманидские дирхемы. Наиболее ранний дирхем – баниджурид-ский 885–887 гг. Большинство дирхемов, однако, как и находки из могильника Шекшово, монеты, чеканенные во второй половине – конце X в., наиболее поздний – симджуридский дирхем 987–997 гг. Гнездилово уступает Шекшову по общему числу найденных здесь восточных монет (в Шекшове их найдено 36, см.: Макаров и др ., 2020. С. 127–128), но заметно выделяется на общем фоне других могильников этого времени в Суздальском Ополье. Сасанидские драхмы, поступавшие в Восточную Европу и Скандинавию вместе с куфическим серебром, известны в кладах IX–X вв., но исключительно редки в могильниках – в каталоге древнерусских погребений с монетами учтены лишь четыре подобных комплекса ( Равдина , 1988. С. 50, 54, 80, 92, 145). Редки в могильниках средневековой Руси и находки византийских монет (Там же. С. 145). В Суздальском Ополье два превращенных в подвески милиарисия Константина VII и Романа II были обнаружены в Шекшове ( Макаров и др ., 2020. С. 127–129), в Гнездовском некрополе византийские монеты встречены лишь в 10 погребениях ( Пушкина и др ., 2012. С. 262–265; Шевцов , 2018. С. 482–487). При обсуждении исторического контекста бытования милиарисиев и фоллисов на Руси и в Скандинавии большинство исследователей сходится в том, что византийское происхождение этих монет и их символика осознавались их обладателями, что придавало им дополнительную ценность ( Audu , 2016. P. 141–165; Jankowiak , 2016. P. 117–135). Под-веска-милиарисий из Гнездилова была снабжена ушком, прикрепленным таким образом, чтобы изображение императора находилось в правильном положении.

Среди украшений, характеризующих северные связи населения, оставившего могильник, – пять деформированных огнем фрагментов овальных скорлупообразных фибул, три из которых принадлежат фибулам типа P51 (рис. 5: 8 ). Полевые работы последних десятилетий пополнили список памятников с находками фрагментов скорлупообразных фибул на Руси ( Исланова и др ., 2005. С. 72–74; Малышева , 2012. С. 75; Ениосова , 2016. С. 538–542), однако доля этих памятников в общем массиве поселений и могильников X в. по-прежнему невелика. В Суздальском Ополье единственные надежно документированные находки происходят из могильника у с. Весь, раскопанного А. С. Уваровым

Таблица 2. Могильник Гнездилово 12.

Монеты из сборов и раскопок 2019–2020 гг.

|

№ |

Определение |

Описание |

Датировка |

Год находки |

№ в коллекции |

|

1 |

Милиарисий. Иоанн I Цимисхий. Константинополь |

Целый, с приклепанным обломанным ушком |

969–976 гг. |

2019 |

19 |

|

2 |

Драхма. Сасаниды, Хосров I, Буст |

Целая. Сохранилась заклепка от ушка |

556 г. |

2020 |

63 |

|

Дирхемы |

|||||

|

3 |

Баниджуриды, Абу Дауд, Панджхир |

Целый, с приклепанным рельефным ушком |

272–273 гг. х. (885–887 гг.) |

2019 |

11 |

|

4 |

Подражание куфической монете |

Мелкий обломок |

Х в. |

2020 |

104 |

|

5 |

Саманиды, Мансур б. Нух, Бухара |

Обломок около 3/4. С приклепанным обломанным ушком |

по типу – 358 г. х. (968/969 г.) |

2020 |

113 и 114 |

|

6 |

Саманиды, Нух б. Наср, Самарканд |

Целый. С приклепанным ушком и девятью отверстиями |

343 г. х. (954 г.) |

2020 |

121 |

|

7 |

Саманиды, Мансур б. Нух, аш-Шаш |

Обломок около 1/4. Сохранилась заклепка от ушка. В центре частично обломанное отверстие |

по типу – 365 г. х. (975/976 г.) |

2020 |

209 |

|

8 |

Волжские булгары, Му’мин б. Ахмад, с искаженными выпускными сведениями, которые обычно интерпретируют как Сувар |

Целый, погнут. На внутренней круговой легенде л. с. два отверстия. На о. с. рельефное ушко |

366 г. х. (976/977 г.) |

2020 |

218 |

|

9 |

Симджуриды, ‘Имад ад-даула Абу ‘Али |

Выпускные сведения стерты. Обломок около 1/3 |

377–387 гг. х. (987–997 гг.) |

2020 |

81 |

|

10 |

Саманиды, Исма‘ил б. Ахмад, аш-Шаш |

Целый, погнут |

293 г. х. (905/906 г.) |

2020 |

84 |

|

11 |

Саманиды |

Имя эмитента и выпускные сведения утрачены. Обломок около 1/4 |

вторая-третья четверти Х в. |

2020 |

83 |

|

12 |

Подражание (?) саманидскому дирхаму |

Два фрагмента, составляющих около 2/3 целой монеты. Приклепано пластинчатое ушко |

Х в. |

2020 |

222 и 223 |

(ГИМ ОПИ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 210. Л. 15–27). К украшениям скандинавского круга принадлежат также два обломка круглых ажурных подвесок со зверем, которые ранее назывались подвесками «гнездовского типа»: ушко с личиной и нижний край пластины с туловом зверя. Свод находок таких подвесок на Руси включает 27 подвесок с головой зверя, выведенной на ушко (тип IVA), близких находкам из Гнездилова. Подвески, в отличие от фибул, бытовали на Руси продолжительное время, с середины X до начала XII в., часть этих предметов изготовлялась на Руси, формы для их отливки найдены на Рюриковом городище ( Дементьева , 2007. С. 211–234).

Шумящие украшения и их фрагменты (рис. 6: 1–3 ), образующие многочисленную группу, включают подвески известных типов, распространенных в Волго-Окском регионе в X–XI вв., варьирующих по деталям оформления, но устойчивых по общей композиции и стилистике ( Зайцева , 2019). Примеры подобных украшений – три треугольные каркасные подвески и ложноплетеная подвеска в виде двухголового конька. Единственное исключение – полая подвеска-уточка (рис. 6: 3 ), представляющая собой оригинальное украшение, неизвестное на других памятниках Волго-Окского междуречья. Оформление шеи и головы птицы с выпуклыми глазами и массивным клювом стилистически близко металлопластике Волжской Булгарии и Пермского Предуралья, в том числе филигранным уточкам на трехбусинных височных кольцах с шейками, декорированными сканными веревочками, глазами, сделанными из сканных кружочков, и шариком в клюве ( Руденко , 2002. С. 32–41; 2011).

Анализ планиграфии находок не позволяет сгруппировать их в отдельные комплексы. Находки монет и весовых гирек демонстрируют широкое распределение по всей территории могильника, топоры найдены на северо-восточном и юго-западном краях площадки за пределами зоны концентрации основной массы артефактов. Несколько иначе распределяются находки поясной гарнитуры: значительная часть поясных накладок собрана в южной части могильника на участке площадью около 1000 кв. м, где локализуется несколько кольцевидных аномалий, идентифицированных как основания курганов. Не исключено, что эти находки связаны с одним погребальным комплексом.

Выводы

«Второе открытие» могильника Гнездилово подтверждает сделанные ранее наблюдения, что некрополи, считавшиеся полностью раскопанными в 1851– 1854 гг., не утрачены как археологические памятники и могут обладать значительным потенциалом для изучения историко-культурной ситуации X–XII вв. ( Макаров и др ., 2020). Использование геофизической съемки и ГИС для выявления невидимых на современной поверхности объектов и документирования находок из сборов в сочетании с традиционными методами полевой археологии дает возможность за короткое время обеспечить широкий пространственный охват всей территории памятника и получить данные об общем характере погребальных обрядов, пространственной организации и датировке некрополя.

Основываясь на результатах новых полевых работ, можно полагать, что могильник Гнездилово 12 – основной некрополь большого поселения Гнездило-во 2 – это могильник с курганами, бескурганными ингумациями и грунтовыми или поверхностными кремациями. Судя по локализации части находок со следами пребывания в огне в зоне кольцевых аномалий, часть курганов содержала кремации. Очевидно, курганные насыпи были важными элементами пространственной организации некрополя. Однако общая зона распространения находок, в том числе оплавленных предметов, заметно шире зоны аномалий, которые интерпретированы как курганные площадки. За пределами участков с кольцевыми аномалиями локализуется, по крайней мере, один из участков, на котором отмечена наиболее высокая плотность находок. Участки с поверхностными кремациями, судя по находкам оплавленных металлических предметов, находились к северу и северо-востоку от курганов. Подобное разнообразие обрядов и их резкая смена в начале XI в. ранее была выявлена в Шекшове, где эта картина открывается на более обширном материале.

Основная масса датирующих вещей, собранных при обследовании могильника, относится к X–XII вв., заметную группу составляют артефакты – хроноиндикаторы второй половины X – XI в. Судя по монетным находкам, часть погребений с престижным инвентарем совершена не ранее последней четверти X в. Материалы полевых работ в Гнездилове дают толчок для нового обсуждения широкого круга вопросов археологии X–XI вв., становления древнерусской культуры на Северо-Востоке и репрезентации социальной элиты. Один из вопросов: следует ли рассматривать Гнездилово как особый элитный некрополь или как обычный рядовой могильник той эпохи, культура которой предполагала демонстрацию статуса и благосостояния в погребальном обряде? Присутствие в погребальном инвентаре престижных вещей, монет, украшений, связанных с различными культурными традициями, – общая черта погребального обряда многих могильников Северо-Восточной Руси X–XI вв. Тем не менее состав находок в Гнездилове несколько отличается от обычных вещевых материалов X–XI вв. из некрополей Суздальского Ополья. Гнездилово – единственный в Суздальской округе могильник, при исследовании которого в Новейшее время (после раскопок А. С. Уварова) собрана внушительная серия боевых топоров. Концентрация восточных монет здесь существенно выше, чем в других некрополях. Среди собранных здесь украшений, деталей костюма и монет – редкие предметы, связанные с Византией, Востоком и Скандинавией, неизвестные в Суздале и в большинстве могильников Суздальской округи. Очевидно, большое поселение Гнездилово, как и Шекшово, – одно из мест размещения социальной элиты, но в материалах некрополя Гнездилова археологические свидетельства ее военно-административных функций более выразительны. Для более точного прояснения статуса и исторического контекста существования поселения и некрополя потребуется продолжение раскопок.

Список литературы Первые результаты новых исследований могильника Гнездилово под Суздалем

- Горюнова В. М., Лапшин В. А., 2004. О появлении раннекруговой керамики в Северо-Восточной Руси // Археология, история, нумизматика, этнография Восточной Европы: сб. ст. памяти проф. И. В. Дубова / Ред.: А. Н. Кирпичников, В. Н. Седых. СПб.: СПбГУ. С. 55–72.

- Дементьева А. С., 2007. «Подвески гнездовского типа» на территории Древней Руси X–XII вв. // Гнездово. Результаты комплексных исследований памятника / Ред. В. В. Мурашева и др. М.: Альфарет. С. 211–271.

- Ениосова Н. В., 2016. Исследование химического состава металла и техники изготовления украшений и бытовых предметов из камерных погребений Старовознесенского некрополя // Древнерусский некрополь Пскова X – начала XI века. Т. II. Камерные погребения Пскова по материалам археологических раскопок 2003–2009 гг. у Старовознесенского монастыря. СПб.: Нестор-История. С. 518–559.

- Зайцева И. Е., 2019. Треугольные шумящие подвески на сельских памятниках Суздальского Ополья // Звучат лишь Письмена. К юбилею А. А. Медынцевой / Отв. ред. В. Ю. Коваль. М.: ИА РАН. C. 186–199.

- Исланова И. В., Крымов Е. Ю., Романов В. В., 2005. Варяги на Волге (новые находки) // Русь в IX–XV вв.: взаимодействие Севера и Юга / Сост.: В. Ю. Коваль, И. Н. Кузина; отв. ред.: Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М.: Наука. С. 72–77.

- Каинов С. Ю., 2018. Погребения с предметами вооружения Гнездовского некрополя // Гнездовский археологический комплекс. Материалы и исследования. Вып. 1. М.: ГИМ. С. 211–240. (Труды ГИМ; вып. 210.)

- Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени. М.; Л.: Наука. 146 с. (САИ; вып. Е1-36.)

- Красникова А. М., Ерохин С. А., Модин И. Н., Макаров Н. А., Угулава Н. Д., Пелевин А. А., 2019. Проблема поиска грунтовых погребений в Суздальском Ополье // КСИА. Вып. 259. С. 30–48.

- Лапшин А. В., 1985. Население центрального района Ростово-Суздальской земли X–XIII вв. (по археологическим данным): автореф. дис. … канд. ист. наук. Л. 18 с.

- Лапшин В. А., 1989. Археологический комплекс у с. Гнездилово под Суздалем // КСИА. Вып. 195. С. 66–71.

- Макаров Н. А., 1990. Население Русского Севера в ХI–XIII вв. М.: Наука. 216 с.

- Макаров Н. А., Зайцева И. Е., Красникова А. М., 2013. Парадный топорик с княжескими знаками из Суздальского Ополья // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии. К 70-летию академика А. П. Деревянко. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. С. 435–444.

- Макаров Н. А., Зайцева И. Е., Красникова А. М., 2013а. Средневековый могильник Шекшово в Суздальском Ополье: спустя 160 лет после раскопок А. С. Уварова // КСИА. Вып. 230. С. 219–233.

- Макаров Н. А., Красникова А. М., Зайцева И. Е., Добровольская М. В., 2020. Средневековый могильник Шекшово: «владимирские курганы» в свете новых полевых исследований // РА. № 4. С. 121–140.

- Макаров Н. А., Федорина А. Н., Шполянский С. В., 2018. Большие поселения X–XI вв. и структуры расселения XII–XIII вв. в Суздальском Ополье: проблемы преемственности // Археология Владимиро-Суздальской земли. Вып. 8. М.: ИА РАН. С. 7–25.

- Малышева Н. Н., 2012. Раннегородской некрополь древнего Пскова (по материалам раскопов на территории Среднего города) // Древнерусский некрополь Пскова X – начала XI века. Т. I. СПб.: Нестор-История. С. 26–90.

- Материалы для биографии графа А. С. Уварова. Обследование древностей Владимирской губернии // Уваров А. С. Сборник мелких трудов. Т. 3. Материалы для биографии и статьи по теории археологии. М.: Тип. А. И. Мамонтова, 1910. С. 23–76.

- Модин И. Н., Ерохин С. А., Красникова А. М., Шевченко В. А., 2021. Геофизические исследования некрополей Суздальского Ополья: опыт двух памятников // Сборник тезисов конференции «Инженерная и рудная геофизика 2021» – Геленджик, Россия, 26–31 апреля 2021 г. (В печати.)

- Модин И. Н., Ерохин С. А., Красникова А. М., Шоркунов И. Г., Шевченко В. А., Скобелев А. Д., 2020. Геофизические исследования невыраженного на поверхности средневекового некрополя Шекшово-9 (Суздальское ополье) // Вестник МГУ. Серия 4: Геология. № 6. С. 3–15.

- Недошивина Н. Г., 1963 Предметы вооружения из Ярославских могильников // Ярославское Поволжье в X–XI вв. / Под ред. А. П. Смирнова. М.: Советская Россия. С. 55–62.

- Плавинский Н. А., 2014. Вооружение западных земель Руси X – первой половины XI в.: становление древнерусской традиции и формирование региональных особенностей (по материалам с территории Беларуси) // Русь в IX–XII вв.: общество, государство, культура / Под ред. Н. А. Макарова, А. Е. Леонтьева. М. С. 62–73.

- Пушкина Т. А., Мурашева В. В. Ениосова Н. В., 2012. Гнездовский археологический комплекс // Русь в IX–X вв.: археологическая панорама / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 242–273.

- Равдина Т. В., 1988. Погребения X–XI вв. с монетами на территории Древней Руси. М.: Наука. 143 с.

- Руденко К. А., 2002. Золотая «уточка»: булгарские височные кольца с изображением птицы // Золото и серебро казанских татар / Ред. Г. С. Муханов. Казань: Заман. С. 32–41.

- Руденко К. А., 2011. Булгарское золото. Филигранные височные подвески. Казань: Заман. 255 с.

- Спицын А. А., 1905. Владимирские курганы // Изв. Императорской Археологической комиссии. Т. 15. СПб.: Тип. Гл. Упр. уделов. С. 84–172.

- Уваров А. С., 1871. Меряне и их быт по курганным раскопкам // Труды I Археологического Съезда. Т. 2. М.: В Синодальной типографии. С. 633–847.

- Фехнер М. В., Недошивина Н. Г., 1987. Этнокультурная характеристика Тимеревского могильника по материалам погребального инвентаря // СА. № 2. С. 70–89.

- Шевцов А. О., 2018. Коллекция византийских монет Гнездова и Киева в контексте контактов Руси и Византии IX–XI вв. // Гнездовский археологический комплекс. Материалы и исследования. Вып. 1. М.: ГИМ. С. 482–509. (Труды ГИМ; вып. 210.)

- Audu F., 2016. How were Byzantine coins used in Viking-Age Scandinavia // Byzantium and the Viking world / Eds.: F. Androshchuk, J. Shepard, M. White. Uppsala: Uppsala Universitet. P. 141–165.

- Jankowiak M., 2016. Byzantine coins in Viking-age northern lands // Byzantium and the Viking world / Eds.: F. Androshchuk, J. Shepard, M. White. Uppsala: Uppsala Universitet. P. 117–135.