Первые результаты применения шахтного метода разработки нефтяных месторождений на Яреге: эксплуатация подземных скважин

Автор: Р.А. Жангабылов

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Статья в выпуске: 6 (46), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены первые результаты промышленного применения шахтного метода добычи нефти в условиях Ярегского месторождения в 1939–1944 гг. На основании анализа литературных источников, архивных материалов изучены основные предпосылки для применения шахтного метода добычи нефти, развитие технологий и технических средств при шахтном методе разработки. В работе представлены особенности эксплуатации подземных скважин шахтным методом, основные механизмы добычи нефти, а также своеобразие геологического строения месторождения, которые оказывали влияние на процессы добычи нефти.

Шахтный метод добычи нефти, подземные скважины, высоковязкая нефть, система разработки, эксплуатация подземных скважин

Короткий адрес: https://sciup.org/149129510

IDR: 149129510 | УДК: 622.276.55(470.13) | DOI: 10.19110/1994-5655-2020-6-108-112

Текст научной статьи Первые результаты применения шахтного метода разработки нефтяных месторождений на Яреге: эксплуатация подземных скважин

Ярегское месторождение расположено в 18 км юго-западнее г. Ухты и является единственным в мире, где в промышленных масштабах применяется уникальная термошахтная технология добычи нефти.

В работе [1] дана краткая история открытия месторождения и предпосылки выбора шахтного метода добычи нефти для разработки Ярегского месторождения высоковязкой и тяжелой нефти, а также отражены вопросы бурения первых подземных скважин.

В данной статье рассмотрены особенности геологического строения месторождения, выбора системы разработки и эксплуатации подземных скважин на Ярегском нефтяном месторождении в период 1939-1944 гг.

Особенности геологического строения месторождения

Район Ярегского месторождения располагается на северо-восточном склоне южного Тимана и приурочен к одной из складок третьего порядка в сводовой части Ухтинской брахиантиклинали. Нефтяная залежь имеет такие размеры: 36,6 км по протяженности и 4–4,5 км по ширине. Она состоит из Ярегской, Лыаельской и Вежавожской структур. Промышленные запасы нефти находятся в третьем пласте, залегающем на глубине 130-220 м в песчаниках среднего и верхнего девона [2].

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина пласта 26 м. Нижняя его часть на большей площади месторождения содержит подошвенную воду. Эффективная средняя пористость третьего пласта - 25%, проницаемость в среднем составляет 2,0 мкм2. Пласт разбит многочисленными тектоническими нарушениями и густой сетью мелких трещин. Нефть, насыщающая третий пласт, тяжелая, плотность 945 кг/м3. Она обладает вязкостью от 5 до 20 Па∙с в пластовых условиях. Температура пласта 6-8 ° С, начальное пластовое давление 1-1,3 MПа. Попутный газ содержит 95–98% метана. Месторождение характеризуется режимом растворенного газа, переходящим при эксплуатации в гравитационный. Запасы месторождения большие и по этому признаку относятся к крупным залежам [2,3].

В процессе опытной эксплуатации в 1939– 1944 гг. геологической службой нефтешахты установлено наличие на месторождении дизъюнктивных нарушений и интенсивной трещиноватости III пласта [4]. Пересеченность пласта трещинами различного размера и характера обусловили наличие в самом пласте особого вида коллектора - трещинного коллектора, образующего в пласте так называемую трещинную залежь. Эта особенность строения коллектора, с одной стороны, способствовала улучшению дренирующих свойств пласта и повышению нефтеотдачи, с другой - привела к усложнению условий эксплуатации пласта, вследствие разрывания тектоническими нарушениями сплошности подстилающих пласт водонепроницаемых покрышек [4]. Об этой особенности залежи отмечено следующее: «Частые тектонические нарушения с сопровождающими их зонами разлома относительно густая, неравномерная в разных участках сеть мелких трещин, разбивающих III пласт, создают в нем своеобразный трещинный коллектор, характерный сверхнормальным объемом пор. При подходящих физико-химических условиях, на том или ином этапе геологической истории месторождения, этот дополнительный коллектор аккумулировал в себе газ, нефть и воду, участками раздельно, участками в их различном сочетании» [5]. Это свойство строения коллектора, в свою очередь, способствовало более высокой производительности скважин, вскрывших трещинные коллектора, что позволило добывать тяжелую ярегскую нефть рентабельно. В работе [5] также подчеркивается следующее: «Исключительную, если не основную роль в эксплуатации Ярегского месторождения подземными скважинами сыграла трещинная тектоника. Основное питание скважин идет по трещинам. Наиболее крупные из них заключают в себе так называемые трещинные залежи нефти высокой нефтеотдачи».

Для исследования специфических особенностей геолого-тектонического строения каждого участка геологической службой Нефтешахты №1 был специально разработан метод структурного анализа, который с достаточно высокой степенью достоверности позволил определять пространственное положение трещинных скоплений нефти. Это дало возможность не только предупреждать буровиков о месте пересечения трещин скважинами, но и проектировать специальные «трещинные скважины» [46]. Начиная со второй половины 1943 г. за счет применения метода структурного анализа на Неф-тешахте №1 стали регулярно добывать дополнительную нефть [5].

Выбор системы разработки месторождения

Объектом разработки и эксплуатации был выбран пласт средней мощностью около 15 м. Хотя пласт состоял из двух нефтеносных пачек, разделенных между собой 2-3-метровой толщей аргиллита и отличающихся друг от друга различной неф-тенасыщенностью и проницаемостью [4, 7].

При проектировании шахт специалисты из-за наличия в пласте газа метана не решились опускать подземный нефтяной промысел непосредственно на кровлю нефтяного пласта, а остановились в пустых надпластовых породах так называемого «туфитового горизонта». В статье С.Ф. Здоров отмечает: «Бурение подземных скважин, начатое с туфитового горизонта в 1939 г. - целиком оправдало предположение о возможности промышленной эксплуатации месторождения подобным вариантом шахтного способа. Этот горизонт показал и достаточную надежность горных выработок от внезапных и бурных водонефтепроявлений в них, при пересечении тектонических трещин» [7].

Добыча нефти на Нефтешахте №1 осуществлялась при помощи подземных скважин, пробуренных из буровых камер, расположенных в горных выработках в 10-22 м над кровлей нефтеносного пласта [1, 4, 8].

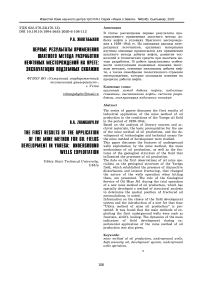

Рис. 1. Схема расположения скважин, пробуренных с туфитового горизонта [3].

Fig. 1. Layout of wells drilled from the tuffite horizon [3].

Первоначально глубина вскрытия пласта составляла всего лишь 4-8 м [4, 5]. Но в дальнейшем, после установления отсутствия восходящей миграции пластовых флюидов из-за наличия в пласте непроницаемых пропластков, вскрытие пласта осуществлялось на всю мощность продуктивных пропластков. При этом для предохранения продуктивной части пласта от проникновения воды из ниже-расположенного водоносного горизонта оставлялась 3-5-метровая толща пород [4].

В то же время в порядке эксперимента было решено провести скважины с так называемого «аргиллитового горизонта», который располагался в 05 м над кровлей нефтеносного пласта [8].

Выбор системы разработки месторождения был обусловлен необходимостью предварительного проведения горных выработок, в связи с этим система разработки определена как ползущая. По темпу ввода скважин в эксплуатацию система определена как сплошная для отдельных тектонических полей и участков разрабатываемого поля [5, 7].

Начиная с 1939 г. на нефтешахте применялась ухтинская система разработки, которая заключалась в следующем [9]. Шахтное поле делили откаточными и вентиляционными штреками по простиранию продуктивного пласта на подэтажи шириною 150 м. Подэтажи перпендикулярного простирания через 50 м рассекали горными выработками, называемыми полевыми штреками, в каждом из которых сооружали по три-пять буровых камер (рис. 1).

Форма сетки была принята треугольная (рис. 1). Что касается расстояния между забоями скважин, то в этом плане нефтешахтой была про- ведена большая экспериментально-аналитическая работа, учитывающая показатели производительности скважин, коэффициенты отдачи пласта при разных сетках, с разных горизонтов бурения скважин, с объемом и стоимостью горных и буровых работ на 1 т добываемой нефти и на одну скважину [4].

Из каждой буровой камеры бурилась группа скважин, из которых одна скважина вертикальная, а остальные наклонные, под определенным углом к вертикали [7, 8, 11]. Бурение наклонных подземных скважин осуществлялось с максимальным углом наклона к горизонту - 45о [7]. Причем бурение выполнялось таким образом, что забои скважин (вертикальных и наклонных) располагались строго по сетке [8, 11].

Первоначально, в порядке опыта, из каждой буровой камеры бурилось самое разнообразное количество скважин - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и больше [8, 11]. По результатам анализа данных по практическому применению всех систем установлено, что наиболее оптимальным вариантом является семилучевая система, при которой достигаются лучшие условия дренирования пласта и разбуривания камеры [4, 5].

В широких производственных масштабах были опробованы сетки с расстояниями 12,0 и 18,5 м с туфитового горизонта. С 1943 г. Нефте-шахта №1 перешла на сетку 25,0 м [4, 5, 10].

Опыт по освоению нового шахтного метода можно было считать успешным, так как себестоимость нефти, добытой шахтным способом, была в два раза ниже по сравнению с поверхностным способом [10].

Приказом начальника Ухткомбината С.Н. Бурдакова №224-л от 29 мая 1942 г. шахтный метод добычи нефти следовало именовать «Ухтинский метод шахтной добычи нефти». С помощью ухтинской системы разработки с 1939 г. по 1954 г. было добыто 2 886 тыс. т нефти [13].

За разработку и внедрение шахтной добычи нефти в 1947 г. группа инженеров получила звание лауреатов Государственной премии: С.М. Бондаренко (начальник участка подземного бурения), М.М. Зоткин (главный инженер Ухтинского комбината НКВД СССР), П.З. Звягин (главный инженер Нефтешахты №1), С.Ф. Здоров (главный геолог Нефтешахты №1), А.И. Адамов (первый руководитель подземного нефтепромысла, секретарь партийной организации в годы войны), Е.Я Юдин (начальник четвертого горнопроходческого участка Нефтешахты № 1 в годы войны) [12]. Это далеко не полный список имен людей, кто своим героическим трудом участвовал в освоении Ярегского месторождения шахтным методом добычи нефти в те годы в условиях Европейского Севера России.

Эксплуатация подземных скважин

В период опытной эксплуатации бурение скважин производилось в основном со следующими диаметрами по пласту: 66, 72, 86 и 96-98 мм [4, 7]. Широкое применение получили диаметры бурения 86 и 66 мм, хотя применение обсадных труб конкретного диаметра зависело от их наличия [4, 6].

По своим эксплуатационным особенностям все подземные скважины были подразделены на две категории: поровые и трещинные. Поровые скважины характеризовались спокойным фонтанированием, устойчивым пульсирующим режимом работы, низким начальным дебитом нефти (до 1 т/сут), малым количеством попутной воды и низким значением газового фактора. Трещинные скважины отличались весьма бурным фонтанированием, высокими значениями начального дебита, значительными выделениями попутных газа и воды [5—7].

Суммарная производительность одной трещинной скважины была в четыре-пять раз выше производительности поровой скважины. Удельный вес добываемой скважин нефти составлял 20–25% от общей добычи нефти по шахте в целом [4].

Способ эксплуатации скважин как поровых, так и трещинных, был фонтанным [4, 7]. При таком способе эксплуатации в качестве подъемника использовалась обсадная колонна. Оборудование при этом сводилось к установке на устье скважины от- вода меньшего диаметра, но на трещинных скважинах для возможности регулирования отбора жидкости из скважины монтировались кран, задвижка или штуцер [7]. Однако в процессе разработки участка, по мере ослабевания фонтанирования скважин, применялись механизированные способы [4, 6, 7, 10,11].

В 1943 г. за счет механизированных способов было добыто 20,5% нефти по шахте в целом. Такая добыча осуществлялась при помощи эрлифта и тартания [4, 10]. Эрлифт применялся как непрерывного, так и периодического действия, причем периодическим эрлифтом эксплуатировались скважины, подающие безводную нефть или нефть с малым количеством воды, а непрерывным - подающие большое количество воды вместе с нефтью трещинные скважины [4, 6, 11].

Эрлифтная эксплуатация в подземных скважинах осуществлялась при помощи однорядного лифта [6, 11]. Поначалу эрлифт применялся по системе Саундерса (нагнетание в скважины воздуха по межтрубному пространству, а подъем нефти по центральной трубке), а затем перешли на эрлифт по центральной системе (подача воздуха в скважину по центральной трубке, а подъем нефти по кольцеобразному межтрубному пространству) [6]. Эрлифтная эксплуатация непрерывного действия по существу ничем не отличалась от таковой у обычных поверхностных скважин, а эрлифт периодического действия отличался от обычного процесса эрлифта и сводился к извлечению нефти из скважин обычным путем «продувки» ее сжатым воздухом.

Регулирование подачи воздуха в эрлифтные скважины осуществлялось вручную [4, 6]. При этом способе регулировки подачи воздуха установление режима работы скважины и расход воздуха во мно-

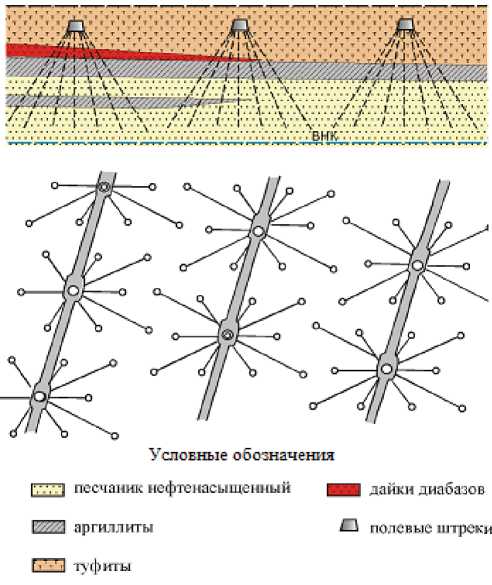

Рис. 2. Динамика показателей разработки Нефтешахты №1.

Fig. 2. Dynamics of development indicators of oil mine №1.

из трещинных гом зависели от опыта и добросовестности обслу-

живающего персонала [4].

Тартание скважин производилось при по мощи специально изготовленных лебедок (пневма тических и ручных) и поршня-сваба. Процесс тартания ничем не отличался от тартания в обычных по верхностных скважинах. Способ тартания скважин получивший вначале широкое применение в шахте по мере улучшения техники регулирования подачи воздуха на эрлифтные скважины был вытеснен эрлифтом. Но при этом способ тартания оказался наиболее эффективным для поддержания добычи старых скважин. Удельный вес этого способа к концу опытной эксплуатации составил около 3,5% от всех механизированных скважин [4, 7].

В начале 1944 г. Нефтешахта №1, построенная на одном из участков Ярегского нефтяного месторождения, сдана в промышленную эксплуатацию [10]. Динамика показателей разработки нефтешах-ты по годам за период опытной эксплуатации приводится на рис. 2.

9 июня 1944 г. приказом №263 Главк МВД СССР утвердил акт комиссии по приемке Нефте-шахты №1 в число действующих предприятий.

Приказом начальника Ухткомбината С.Н. Бурдакова от 22 июня 1944 г., в связи с завершением основных работ по строительству и освоением шахтного метода добычи нефти, Нефтешахта №1 вступила в число действующих предприятий СССР с проектной производительностью 125 тыс. т. К концу года добыча нефти на Нефтешахте №1 составила 101,7 тыс. т [2].

Заключение

На основании анализа имеющихся данных из музеев, а также архивных материалов были изучены исторические аспекты внедрения шахтного метода добычи нефти. Приведены данные о первых наблюдениях специалистов нефтешахты о геологическом строении Ярегского месторождения, которые установили наличие дизъюнктивных нарушений и интенсивной трещиноватости, что меняло характер работы скважин при попадании в них. Отмечена роль геологической службы Нефтешахты №1 в период опытной эксплуатации нового шахтного метода добычи нефти, специально разработавшей метод структурного анализа для определения пространственного положения трещинных скоплений нефти. Представлены сведения по выбору системы разработки месторождения и внедрению нового для того времени «Ухтинского метода шахтной добычи нефти». Установлено, что основными способами эксплуатации первых подземных скважин являлись: фонтанный, эрлифт, тартание. Приведена динамика основных показателей разработки на Ярегском месторождении в период опытной эксплуатации.

Список литературы Первые результаты применения шахтного метода разработки нефтяных месторождений на Яреге: эксплуатация подземных скважин

- Жангабылов Р. А. Первые результаты применения шахтного метода разработки нефтяных месторождений на Яреге: бурение подземных скважин // Ресурсы Европейского Севера. Технологии и экономика освоения. 2019. № 2 (16). C. 12–19.

- Гуров Е. И. Ярегские нефтяные шахты : Страницы истории. Ухта, 2004. 48 с.

- Рузин Л. М., Чупров И.Ф. Технологические принципы разработки залежей аномально вязких нефтей и битумов. Ухта: УГТУ, 2007. 244 с.

- Звягин П. З., Шейн П. Н. Предварительные итоги строительства и основания эксплуатации Н-Ш-№ 1 : отчет о НИР. Ухта, 1944. 37 с.

- Пути повышения производительности подземных скважин и отдачи пласта : отчет о НИР. Ухта, 1945. 152 с.

- Кремс А. Я., Здоров С. Ф., Бондаренко С. М., Адамов А. И. Шахтная разработка нефтяных месторождений. М.: ГОСТОПТЕХИЗДАТ, 1955. 274 с.

- Здоров С. Ф. Опыт разработки и эксплуатации НШ №1 : отчет о НИР. Ухта, 1942. 35 с.

- Цукерник З. Г. Бурение подземных скважин : отчет о НИР. Ухта, 1942. 76 с.

- Нефтедобывающая промышленность СССР. 1917–1967 / Под общей ред. В. Д. Шашина. М. : Издательство «Недра», 1968. 320 с.

- Пятнадцать лет работы Ухтинского комбината НКВД СССР: Сборник. Ухта, 1944. 70 с.

- Кремс А. Я. История советской геологии нефти и газа : Научно-исторические очерки. Ленинград : Недра, Ленинградское отделение, 1964. 379 с.

- Круковский В. С. Шаги в неведомое : Ярега – вчера, сегодня, завтра... . Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1979. 176 с.

- Табаков В. П., Малафеев Г. Е., Гуров Е. И. Термошахтная разработка нефтяных и битумных месторождений. М. : ОАО «Всерос. нефтегаз. науч.-исслед. ин-т», 2010. 406 с.