Первые результаты сравнительного анализа одонтологических характеристик популяций одиновской культуры: к вопросу о южных миграциях

Автор: Зубова А.В., Молодин В.И., Чикишева Т.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены первые результаты изучения одонтологических материалов одиновской культуры III тыс. до н.э. из могильников Тартас-1 и Преображенка-6, проведенного с целью проанализировать степень влияния миграций с юга на состав одиновских популяций. В серии из могильника Тартас-1 встречен почти полный набор «южных» признаков, статистически она сближается с выборкой из могильников Кара-тепе и Геоксюр в Туркмении. Отдельные «южные» фены встречены и в Преображенке-6, но здесь они появляются опосредованно, через контакты с другими одиновскими группами. Исследование будет продолжено на материалах самого представительного могильника одиновской культуры Сопка-2/4а. Полученные результаты позволяют предполагать, что реконструируемая миграция не была массовой и не оказала серьезного влияния на дальнейшее развитие автохтонной составляющей одиновских популяций.

Одиновская культура, преображенка-6, тартас-1, одонтология, маркеры архаики, кара-тепе, геоксюр

Короткий адрес: https://sciup.org/14522373

IDR: 14522373 | УДК: 572

Текст научной статьи Первые результаты сравнительного анализа одонтологических характеристик популяций одиновской культуры: к вопросу о южных миграциях

Одиновская археологиче ская культура эпохи ранней – развитой бронзы существовала в Барабин-ской лесостепи в первой четверти III тыс. до н.э. [Молодин, 2012, с. 194]. Погребальные комплексы этой культуры были изучены на некрополях Сопка-2/4а, Преображенка-6 и Тартас-1 [Моло-дин, 2012; Молодин, Чемякина, Позднякова, 2007]. Радиоуглеродные даты одиновских захоронений свидетельствуют о длительном периоде существования культуры, охватывающем практически все третье тысячелетие до н.э. [Молодин, 2012; Моло- дин и др., 2012; Marchenko et al., 2015; Марченко и др., 2016].

Генезис носителей одиновских традиций по результатам археологических и палеоантропологических исследований связывается с населением предшествующей усть-тартасской культуры эпохи раннего металла [Молодин, 2010; Чикишева, 2012, с. 178]. Однако в составе инвентаря одиновских погребений памятника Сопка-2/4а был встречен ряд предметов, прямые аналоги которых зафиксированы в памятниках энеолита и бронзы юга Средней

Азии. Предполагалось, что эти предметы появились в Барабинской лесостепи транзитным путем, поскольку ни антропологические, ни палеогенети-ческие исследования ранее не фиксировали следов южных миграций в составе одиновского населения [Молодин, 2012, с. 190] из-за методического несовершенства применяемых методов.

Опубликованная ранее с ерия из некрополя Сопка-2/4а [Чикишева, 2012] была изучена по полной краниологической программе, но сопоставлена с другими сериями, в т.ч. и среднеазиатскими, по стандартному набору признаков, дифференцирующая сила которых в первую очередь связана с разделением европеоидных и монголоидных комплексов. Различия европеоидных компонентов в составе сравниваемых популяций на этом фоне нивелируются, и среднеазиатские группы эпохи бронзы, относящиеся к южной ветви большой европеоидной расы, статистически объединяются с восточно-европейскими сериями [Там же, рис. 13–15]. При одонтологическом обследовании этой серии [Чикишева, 2012] был использован стандартный протокол, применявшийся российскими антропологами начиная с 60-х гг. ХХ в. [Зубов, 1968]. Он направлен в основном на дифференциацию восточных и западных комплексов, и его разрешающих возможностей недостаточно для надежной идентификации наличия или отсутствия биологического влияния мигрантов из Средней Азии на состав одиновских групп.

Палеогенетическое изучение одиновского населения проводило сь только на основе данных митохондриального генома [Пилипенко, 2010]. Его информационные возможности не позволяют полностью реконструировать историю популяции и ограничиваются анализом генетических комплексов, передающихся по женской линии. Выявление новых компонентов, привнесенных мигрантами-мужчинами, выходит за пределы возможностей митохондриального анализа.

Целью данной работы стал расширенный анализ одонтологических серий одиновской культуры из могильников Тартас-1 (21 индивид) и Преобра-женка-6 (26 индивидов) для более полного рассмотрения вопроса о возможном влиянии населения Средней Азии на состав одиновского населения Барабинской лесостепи. Вторым ее этапом станет повторное изучение могильника Сопка-2/4а, анализ материалов новых захоронений могильника Тар-тас-1 и осмысление всего массива одонтологического материала одиновской культуры.

Материалы и методы

Серии были обследованы по комплексной одонтологической программе, включающей три катего- рии признаков. Первую из них составляли стандартные маркеры восточного и западного ствола, дифференцирующие европеоидные и монголоидные группы (лопатообразность верхних резцов, дистальный гребень тригонида, коленчатая складка метаконида, бугорок Карабелли, С5, 2med(II), 6M1, 4M1, 4M2 и некоторые другие [Зубов, 1968, 2006; Зубов, Халдеева, 1989, 1993; Turner, Nichol, Scott, 1991; Scott, Turner, 1997]). Вторую – маркеры южносибирского палеолитического комплекса, во многом определяющие одонтологическую специфику автохтонных неолитических популяций юга Западной Сибири (лингвальная ямка верхних центральных резцов, лопатообразность нижних клыков, дополнительные бугорки нижних премоляров, цингулюм, передние и задние ямки нижних моляров [Зубова, 2013; Зубова, Чикишева, 2015а, б]). Третью – признаки, дифференцирующие южноевропеоидные группы (вестибулярная выпуклость верхних резцов, передняя ямка и гребень эпикриста верхних моляров, гребень эпикристид нижних моляров, Tami [Зубов, 2006]).

Частота каждого признака определялись методом индивидуального подсчета, для суммарных серий, включающих в себя мужчин, женщин, детей и индивидов с неопределенной половой принадлежностью. Статистическое сравнение серий выполнялось на основе тригонометрически преобразованных частот, методом главных компонент (программа Statistica for Windows 6.0.).

В качестве сравнительных данных были использованы палеоантропологические серии эпох мезолита – ранней бронзы из нескольких геогра-фиче ских регионов – лесостепной поло сы Восточно-Европейской равнины [Зубова, 2010, 2013, 2016; неопубликованные данные], лесостепной зоны Западной Сибири [Зубова, Чикишева, 2015б], Байкальского региона (неопубликованные данные А.В. Зубовой) и Средней Сибири (неопубликованные данные А.В. Зубовой). В качестве эталонного комплекса, характеризующего население юга Средней Азии, была использована суммарная одонтологическая серия из могильников Кара-тепе и Геок-сюр, поскольку это единственная среднеазиатская группа, обследованная по полному набору параметров (неопубликованные данные А.В. Зубовой).

Результаты и обсуждение

Одонтологиче ские характеристики серий из могильников Преображенка-6 и Тартас-1 продемонстрировали очень высокий уровень сходства (табл. 1). В их составе доминирует общий компонент, который характеризуется повышенной частотой лопатообразности верхних резцов,

Таблица 1. Частоты некоторых одонтологических признаков в сериях одиновской культуры

|

Признак |

Преображенка-6 |

Тартас-1 |

||

|

n (N) |

% |

n (N) |

% |

|

|

Лопатообразность (2+3) I1 |

11 (14) |

78,60 |

6 (8) |

75,0 |

|

Лопатообразность (1) I1 |

0 (14) |

0,00 |

1 (8) |

12,5 |

|

Лопатообразность (2+3) I2 |

9 (11) |

81,80 |

8 (10) |

80,0 |

|

Вестибулярная выпуклость I1 |

0(11) |

0,00 |

0 (7) |

0,0 |

|

Вестибулярная лопатообразность I1 |

1 (10) |

10,00 |

0 (6) |

0,0 |

|

Лингвальная ямка I1 |

0 (11) |

0,00 |

0 (5) |

0,0 |

|

Пальцевидные гребни I1 |

2 (11) |

18,18 |

1 (6) |

16,7 |

|

Пальцевидные гребни Cв |

0 (8) |

0,00 |

1 (9) |

11,1 |

|

Дистальный дополнительный гребень Си |

5 (8) |

62,50 |

6 (9) |

66,7 |

|

Мезиальный дополнительный гребень Св |

0 (8) |

0,00 |

1 (9) |

11,1 |

|

Лингвальный наклон коронки I1 |

0 (7) |

0,00 |

0 (6) |

0,0 |

|

Дополнительный дистальный бугорок М1 |

9 (15) |

60,00 |

8 (11) |

72,7 |

|

Бугорок Карабелли (2–5) М1 |

3 (16) |

18,80 |

3 (14) |

21,4 |

|

Косой гребень М1 |

1 (9) |

11,10 |

4 (13) |

30,8 |

|

fa M1 |

0 (10) |

0,00 |

1 (10) |

10,0 |

|

fp M1 |

0 (8) |

0,00 |

2 (11) |

18,2 |

|

1eo тип 3 |

3 (7) |

42,86 |

0 (4) |

0,0 |

|

1me/1eo тип 1 |

3 (6) |

50,00 |

0 (1) |

0,0 |

|

1me/1eo тип 3 |

2 (6) |

40,00 |

1 (1) |

100,0 |

|

1Pr (II) |

0 (5) |

0,00 |

1 (4) |

25,0 |

|

Редукция гипоконуса (3, 3+) М2 |

9 (15) |

60,00 |

10 (17) |

58,8 |

|

Лопатообразность (2+3) I1 |

1 (6) |

16,70 |

1 (7) |

14,3 |

|

Лопатообразность (2+3) Сн |

4 (11) |

36,36 |

6 (8) |

75,0 |

|

Дополнительный дистальный гребень Сн |

1 (9) |

11,10 |

3 (8) |

37,5 |

|

Дополнительный мезиальный гребень Сн |

1 (9) |

11,10 |

0 (8) |

0,0 |

|

Дополнительные мезиальные бугорки Р1 |

0 (8) |

0,00 |

0 (10) |

0,0 |

|

Дополнительные дистальные бугорки Р1 |

0 (8) |

0,00 |

0 (10) |

0,0 |

|

Цингулюм Р1 |

0 (8) |

0,00 |

0 (11) |

0,0 |

|

Цингулюм М1 |

0 (16) |

0,00 |

1 (14) |

7,1 |

|

fa M1 |

1 (12) |

8,33 |

2 (9) |

22,2 |

|

fp M1 |

0 (15) |

0,00 |

0 (13) |

0,0 |

|

Центральный бугорок М1 |

0 (16) |

0,00 |

1(13) |

7,7 |

|

6 М 1 |

5 (18) |

27,80 |

2(16) |

12,5 |

|

Протостилид (2–5) М1 |

0 (16) |

0,00 |

0 (16) |

0,0 |

|

Ямка протостилида |

11 (16) |

68,80 |

11 (16) |

68,8 |

|

tami M1 |

1 (16) |

6,30 |

1 (16) |

6,3 |

|

Дистальный гребень тригонида М1 |

1 (16) |

6,30 |

5 (13) |

38,5 |

|

Эпикристид |

1 (16) |

6,30 |

2 (12) |

16,7 |

|

Коленчатая складка метаконида М1 |

4 (10) |

40,00 |

2 (8) |

25,0 |

|

4М2 |

8 (13) |

61,50 |

8 (13) |

61,5 |

|

5М 2 |

5 (13) |

38,50 |

3 (13) |

23,1 |

|

1 med/1 prd тип 1 |

3 (5) |

60,00 |

0 (1) |

0,0 |

|

1 med/1 prd тип 2 |

1 (5) |

20,00 |

1 (1) |

100,0 |

|

1 med/1 prd тип 3 |

1 (5) |

20,00 |

0 (1) |

0,0 |

|

2 med (II) |

1 (9) |

11,10 |

1 (6) |

16,7 |

|

2 med (III) |

7 (9) |

77,78 |

4 (6) |

66,7 |

Таблица 2. Статистические нагрузки на признаки в составе первых двух факторов

|

Признак |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

|

Вестибулярная выпуклость I1 |

0,20 |

0,12 |

|

Лингвальная ямка I1 |

–0,72 |

–0,30 |

|

Дистальный дополнительный гребень Св |

–0,61 |

0,31 |

|

Мезиальный дополнительный гребень Св |

–0,49 |

–0,04 |

|

Лингвальный наклон коронки I1 |

–0,53 |

–0,09 |

|

Передняя ямка M1 |

–0,19 |

0,90 |

|

Задняя ямка M1 |

0,11 |

0,58 |

|

Лопатообразность (2+3) I1 |

–0,88 |

0,05 |

|

Лопатообразность (2+3) Сн |

–0,88 |

0,09 |

|

Дополнительный дистальный гребень Сн |

–0,69 |

–0,01 |

|

Дополнительный мезиальный гребень Сн |

–0,66 |

–0,25 |

|

Дополнительные дистальные бугорки Р1 |

–0,60 |

–0,37 |

|

Цингулюм М1 |

–0,82 |

–0,01 |

|

Эпикристид М1 |

–0,32 |

0,83 |

|

Центральный бугорок М1 |

–0,08 |

0,88 |

|

Лопатообразность I1 |

–0,77 |

–0,01 |

|

Бугорок Карабелли М1 |

0,21 |

0,24 |

|

6М 1 |

–0,14 |

0,26 |

|

4М2 |

0,34 |

0,19 |

|

Дистальный гребень тригонида М1 |

–0,45 |

0,15 |

|

Коленчатая складка метаконида М1 |

–0,49 |

–0,08 |

6-бугорковых нижних моляров, коленчатой складки метаконида, ямок протостилида. Также здесь часто встречается дополнительный дистальный гребень верхних клыков, С5 на верхних первых молярах. С умеренной частотой отмечен бугорок Карабелли, редукция гипоконуса. Понижен процент 4-бугорко-вых нижних вторых моляров, в единичных случаях встречен Tami. Из набора маркеров восточной направленности заметные различия наблюдаются только по частоте дистального гребня тригонида на нижних молярах, которая намного выше в Тар-тасе-1, чем в Преображенке-6.

Что касается южных маркеров, то их распределение неравномерно. В Преображенке-6 присутствует только эпикристид, тогда как в группе из Тартаса-1 фиксируется практически полный набор признаков. Здесь отмечен эпикристид на нижних первых молярах, эпикриста на первых верхних молярах, передние и задние ямки на этих зубах. Не была встречена только вестибулярная выпуклость верхних резцов.

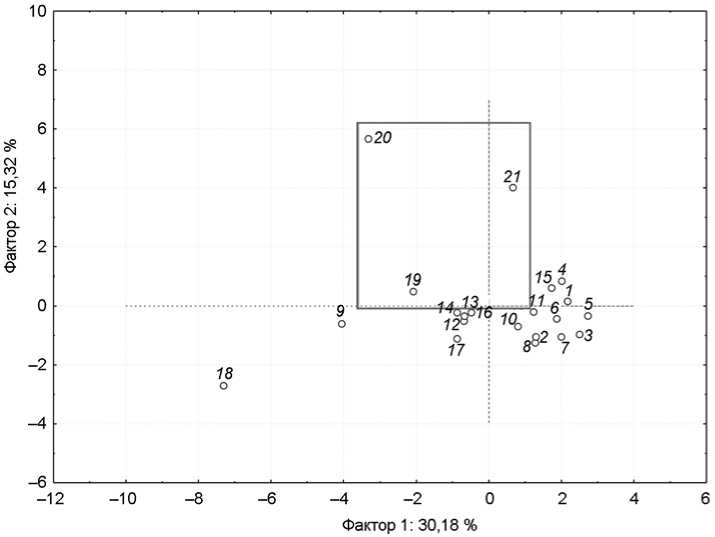

При статистическом сопоставлении одиновских серий с синхронным и более ранним населением Евразии частоты «южных» маркеров определяют дифференциацию серий в пространстве второго фактора (табл. 2). Они резко отделяют от общей совокупности серию энеолита – ранней бронзы Туркмении из могильников Кара-тепе и Геоксюр и одиновцев Тартаса, расположенных в области максимальных положительных координат (см. рисунок). Различия между этими группами определяются первым фактором, в составе которого большая нагрузка приходится на маркеры восточного ствола и южносибирского палеолитического комплекса (табл. 2).

Серия из Преображенки-6, хотя и демонстрирует на графике сдвиг в область положительных координат второго фактора, расположена намного ближе к западносибирскому населению эпохи неолита – бронзы, чем серия из Тартаса-1 (см. рисунок ).

Выводы

Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что связи между населением Бара-бинской лесостепи и носителями земледельческих культур эпохи ранней бронзы Средней Азии, вероятнее всего, не ограничивались только культурными или торговыми контактами. В одонтологических материалах из могильника Тартас-1 присутствуют явные свидетельства влияния южных мигрантов на состав популяции. Отдельные признаки такого влияния встречены также и в серии из Преобра-женки-6, но, судя по их малому количеству и отсутствию биологической консолидированности, здесь

Положение одиновских серий по отношению к синхронному и более раннему населению Евразии.

1 – мезолит Карелии (Южный Олений Остров); 2 – мезолит Украины (Васильевка-1, -3); 3 – неолит Украины (Вовниги-1); 4 – неолит Украины (Вовниги-2); 5 – неолит северо-запада Восточно-Европейской равнины (Караваиха, Модлона, Погостице); 6 – рязанская неолитическая культура (Фомино); 7 – ямная культура Калмыкии; 8 – катакомбная культура Калмыкии; 9 – кузнецко-алтайская культура (Солонцы, Усть-Иша, пещера Каминная, Лебеди-2, Васьково-4); 10 – население Омского Прииртышья эпохи позднего неолита – раннего бронзового века (Окунево-5, -7); 11 – Ростовка; 12 – елунинская культура; 13 – неолит Барабинской лесостепи (Венгерово-2а); 14 – окуневская культура (Верх-Аскиз); 15 – афанасьевская культура Горного Алтая; 16 – серовская культура; 17 – глазковская культура; 18 – неолит Средней Сибири; 19 – Преображенка-6; 20 – Тартас-1; 21 – население Туркмении IV–III тыс. до н.э. (Кара-тепе, Геоксюр).

они скорее появляются опосредованно, через контакты с другими одиновскими популяциями.

Поскольку характеристики автохтонного компонента в составе обеих серий абсолютно доминируют и не демонстрируют серьезных изменений в связи с динамикой южных признаков, то можно говорить о том, что реконструируемая миграция не была массовой. Скорее речь идет об эпизодическом включении в их состав отдельных индивидов южного происхождения.

Основываясь на концепции английского археолога М. Звелебила, выделившего семь основных видов миграционного движения [Zvelebil, 2000], можно предположить, что в анализируемом случае мы имеем дело с вариантом «d», «Infiltration», когда происходит медленное проникновение небольших групп, преимущественно специалистов, в регион, где они занимали особую социальную или экономическую нишу (бродячие кузнецы, медники, кожевники и т.п.). Генетически это движение может не оставлять видимых следов [Ibid., p. 57–58; Корякова, Молодин, 2010, с. 133–134]. К сказанному следует добавить, что при такой модели возможны различия в проявлениях одонтологических новаций в сериях из хронологически и территориально различающихся памятников.

Дополнительным методическим результатом проведенного исследования стало очередное подтверждение факта необходимости коррекции исследовательских программ, используемых большинством современных российских одонтологов. Сведение их к описанию стандартного набора признаков, используемого затем для сравнения любых палеоантропологических материалов, вне зависимости от их географического и хронологического происхождения, ведет к существенной редукции информационных возможностей изучаемых серий.

Список литературы Первые результаты сравнительного анализа одонтологических характеристик популяций одиновской культуры: к вопросу о южных миграциях

- Зубов А.А. Одонтология. Методика антропологических исследований. -М.: Наука, 1968. -199 с.

- Зубов А.А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. -М.: Этно-Онлайн, 2006. -72 с.

- Зубов А. А., Халдеева Н.И. Одонтология в современной антропологии. -М.: Наука, 1989. -232 с.

- Зубов А.А., Халдеева Н.И. Одонтология в антропо-фенетике. -М.: Наука, 1993. -224 с.

- Зубова А.В. Население ямной культурно-исторической общности в свете одонтологических данных//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2010. -№ 2 (13). -С. 85-95.

- Зубова А.В. Предварительные результаты изучения маркеров архаики в одонтологических комплексах населения Евразии эпохи неолита//Вестн. антропологии. -2013. -№ 4 (26). -С. 107-127.

- Зубова А.В. Состав мезолитического и неолитического населения лесостепной полосы Восточно-Европейской равнины по одонтологическим данным//Археология, этнография и антропология Евразии. -2016. -Т. 44, № 3. -С. 96-106.

- Зубова А.В., Чикишева Т. А. Морфологический комплекс зубов человека со стоянки Афонтова Гора II и его положение в системе одонтологической дифференциации верхнепалеолитического населения Северной Евразии//Археология, этнография и антропология Евразии. -2015а. -Т. 43, № 4. -С. 138-146.

- Зубова А.В., Чикишева Т. А. Антропологический состав неолитического населения юга Западной Сибири по одонтологическим материалам//Археология, этнография и антропология Евразии. -2015б. -Т. 43, № 3. -С. 116-127.

- Корякова Л.Н., Молодин В.И. Культурная вариативность: старая проблема в новое время//III Северный археологический конгресс. Доклады. -Екатеринбург; Ханты-Мансийск: Изд. дом «ИздатНаукаСервис», 2010. -С. 110-141.

- Марченко Ж.В., Панов В.С., Гришин А.Е., Зубова А.В. Реконструкция и динамика структуры питания одиновского населения Барабинской лесостепи на протяжении III тыс. до н.э.: археологические и изотопные данные//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2016. -№ 3. -С. 164-178.

- Молодин В.И. Современные представления об эпохе бронзы Обь-Иртышской лесостепи (к постановке проблемы)//Археологические изыскания в Западной Сибири: прошлое, настоящее, будущее (к юбилею проф. Т.Н. Троицкой). -Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2010. -С. 61-76.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -Т. 3: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. -220 с.

- Молодин В.И., Марченко Ж.В., Орлова Л.А., Гришин А.Е. Хронология погребальных комплексов одиновской культуры памятника Сопка-2/4А (лесостепная полоса Обь-Иртышского междуречья)//Древние культуры степей Евразии и их связь с цивилизациями. -СПб.: ИИМК РАН; Периферия, 2012. -Кн. 2. -С. 237-242.

- Молодин В.И., Чемякина М.А., Позднякова О.А. Археолого-геофизические исследования памятника Пре-ображенка-6 в Барабинской лесостепи//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. -Т. XIII. -С. 339-344

- Пилипенко А. С. Реконструкция процессов формирования населения Барабы эпохи бронзы методами анализа вариабельности мтДНК: автореф. дис.... канд. биол. наук. -Новосибирск, 2010. -16 с.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита -раннего железа. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -468 с.

- Marchenko Z.V., Orlova L.A., Panov V.S., Zubova A.V., Molodin V.I., Pozdnyakova O.A., Grishin A.E., Uslamin E.A. Paleodiet, Radiocarbon chronology, and the possibility of fresh-water reservoir effect for Preobrazhenka 6 burial ground, Western Siberia: preliminary results//Radiocarbon. -2015. -Vol. 57, N 4. -Р. 595-610.

- Scott G.R., Turner C.G. The anthropology of modern human teeth: Dental morphology and its variation in recent human populations. -Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997. -382 p.

- Turner C.G., Nichol C.R., Scott R.G. Scoring Procedures for Key Morphological Traits of the Permanent Dentition: The Arizona State University Dental Anthropology System//Advances in Dental Anthropol. -N.Y.: Wiley-Liss, 1991. -P. 13-31.

- Zvelebil M. The social contexts of the agricultural transition in Europe//Archaeogenetics: DNA and the population prehistory of Europe. -Cambridge: McDonald Institute, 2000. -P. 57-80.