Первые шаги древнего человека к целенаправленному обжигу глиняных сосудов (экспериментальное исследование)

Автор: Волкова Е. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

Обжиг является одной из обязательных ступеней III закрепительной стадии любого гончарного производства. Индивидуальный обжиг сосудов относится к 1-му и 2-му этапам самой ранней стадии становления производственных кострищ. Автор экспериментальным путем проверяет описанные в этнографии случаи индивидуального обжига только внутренних поверхностей сосуда (1-й этап) и индивидуальный обжиг обеих поверхностей сосуда (2-й этап). По результатам трех проведенных обжигов намечено продолжение этого экспериментального исследования с учетом допущенных ошибок.

Керамика, индивидуальный обжиг глиняных сосудов, экспериментальный обжиг, данные этнографии по гончарству

Короткий адрес: https://sciup.org/143178951

IDR: 143178951 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.168-181

Текст научной статьи Первые шаги древнего человека к целенаправленному обжигу глиняных сосудов (экспериментальное исследование)

Обжиг является одной из обязательных ступеней III (закрепительной) стадии любого гончарного производства ( Бобринский , 1978. С. 14). Но о первых шагах человечества на пути специального использования огня для придания сосуду прочности и водонепроницаемости мы почти ничего не знаем. Это связано с тем, что на археологических памятниках очень плохо сохраняется керамика, испытавшая так называемый слабый обжиг, а керамика, вообще не испытавшая обжиг, встречается крайне редко. В этнографии гончарства имеются лишь очень слабые отголоски самых примитивных обжигов.

-

А. А. Бобринский в 1993 г. в статье «Кострища для обжига керамики» ( Бобринский и др. , 1993) выделил индивидуальный обжиг сосудов как 1-й и 2-й этапы первого периода первой стадии становления производственных кострищ (Там же. С. 21, 22. Рис. 3). Причем 1-й этап – это индивидуальный обжиг только

-

1 Работа выполненав рамках плановой темы НИР ИА РАН «Междисциплинарный подход в изучении становления и развития древних и средневековых антропогенных экосистем» (№ НИОКТР 122011200264-9).

-

внутренних поверхностей сосуда, а 2-й этап – индивидуальный обжиг одновременно и внутренних, и внешних поверхностей сосуда.

Индивидуальный обжиг внутри сосуда

В этнографии известен только один пример индивидуального обжига внутри сосуда, и его приводит А. А. Бобринский ( Бобринский и др. , 1993. С. 21), ссылаясь на свидетельство американского этнографа К. Озгуда, который сообщает, что индейцы племени атапасков (ингалики), обитавшие в нижнем течении р. Юкон (Аляска), обжигали только внутреннюю поверхность каждого сосуда отдельно. Здесь все женщины племени изготавливали сосуды из глины, смешанной с нарезанными перьями куропатки, исключительно для своих собственных нужд. Каждая замужняя женщина имела в обиходе по 3–4 горшка ( Osgood , 1940. P. 147).

Ингалики сначала подвергали сосуд тщательной термической сушке на доске на расстоянии 100–120 см от огня в течение двух дней, а затем набивали сосуд щепочками и разводили в нем небольшой огонь, чтобы «опалить края торчащих перьев, которые делают внутреннюю поверхность горшка шероховатой» (Ibid.). Сколько длился такой обжиг, автор не указывает. Когда сосуд остывал, в него наливали воду с рыбьими хребтами и варили их около огня в течение всего дня. При этом сосуд ставили не на огонь, а рядом с ним. Женщины объясняли такой длительный способ варки тем, что горшок должен пропитаться приятным рыбным запахом. После этого вода выливалась, горшок вытирали и убирали. В глиняных горшках разного размера только варили пищу, причем всегда не на огне, а около него. Воду в них не хранили, так как боялись, что глина

Рис. 1. Типичный сосуд ингаликов (по: Osgood , 1940. P. 147)

размокнет. Сосуды были четырех разных размеров. Самые крупные из них имели наибольший диаметр до фута (30,5 см) и такую же высоту (рис. 1). Максимальный объем таких сосудов соответственно равнялся примерно 20 литрам ( Osgood , 1940. P. 147).

Термическая сушка внутренней поверхности сосуда с последующим обжигом одного сосуда

В Папуа – Новой Гвинее индивидуальная термическая сушка сосудов путем сжигания в них легкого топлива (листья кокосовой пальмы) и последующим обжигом одного сосуда зафиксирована только в Центральной провинции на острове Майлу ( May, Tuckson , 2000. Р. 52). Когда листья в сосуде прогорают, гончары Майлу примерно в течение минуты держат его донной частью над огнем, а затем скребут ее раковиной с внешней и внутренней стороны. Сжигание топлива внутри сосуда, последующий небольшой нагрев его над огнем и соскребание тонкого слоя глины со дна сосуда могут повторяться несколько раз. После этого каждый сосуд подвергается индивидуальному обжигу, для чего он устанавливается вверх дном на три камня, которые лежат на горячих углях. Из кокосовых листьев над сосудом сооружается шалаш и поджигается. По мере прогорания добавляется новое топливо, а сосуд переворачивают с помощью одной или двух палок. При этом в разные периоды обжига температура достигала 500–800 °С, а максимальная температура иногда была около 1000 °С. Через 20 минут после начала горения топливо разгребают, сосуд достают длинной палкой и ставят на поверхность остывать. По свидетельству исследователей, брака во время таких обжигов не наблюдалось (Ibid. Р. 52, 53).

Термическая сушка внутренней поверхности сосуда с последующим обжигом большого числа сосудов

Реликты предварительной термической обработки внутренней поверхности сосуда сохраняются у гончаров уже после перехода к обжигу в кострище сразу большого числа сосудов.

В деревнях района Костал Сепик Папуа – Новой Гвинеи (Ibid. Р. 305, 306) гончарицы весь день держат сосуды на пляже на солнце. Затем в них помещают листья кокосовой пальмы, поджигают их и, когда они прогорают, пепел выбрасывают, а сами горшки устанавливают на кострище для обжига. Здесь могут обжигать одновременно до 20 сосудов, но каждый из них устанавливается отдельно на три камня, после чего над всеми сосудами сооружается общий шалаш из смешанного (древесного и травянистого) топлива. На острове Тумлео в сосуды, особенно большие, лежащие близко друг к другу на боку на пляже, помещают пучки горящих листьев кокоса. Это продолжается до тех пор, пока сосуды не нагреются настолько, что их станет сложно брать голыми руками. После этого горячие сосуды устанавливаются устьем вверх в три ряда, и над ними сооружа-

Рис. 2. Термическая сушка сосудов в Огбомошо (по: Drost , 1967. S. 215)

ется большой общий шалаш из смешанного топлива. Здесь также обжигается одновременно до 20 сосудов ( May, Tuckson , 2000. Р. 312).

Очень похожий прием термической сушки внутренней поверхности сосудов был зафиксирован исследователями в африканском гончарстве в селении Огбомошо в Анголе. Очень большие, объемом около 60 литров, сосуды в Огбо-мошо обжигались индивидуально сначала внутри (термическая сушка) ( Drost , 1967. S. 215) (рис. 2), затем сооружался большой штабель из горшков высотой около двух метров, обкладывался топливом и поджигался (Ibid. S. 224). Гончары менде в Африке тоже сначала подвергали сосуды термической сушке путем сжигания внутри сухих листьев, а потом сооружали платформу из двух слоев дерева, уложенных решеткой, на нее ставили сосуды и обжигали их древесным топливом (Ibid. S. 215, 221).

Постепенная утрата традиции специального обжига внутренней поверхности сосуда проявилась в том, что костер уже не разводили непосредственно внутри него, а каждый сосуд просто устанавливали на камни очага и держали от нескольких дней до недели над горящей рисовой или просяной соломой (гон-чарицы фулуп, лоссо, йоруба – Африка). Было широко распространено мнение, что сосуд хорошо выдержит обжиг, если его внутренняя поверхность будет хорошо закопчена (Ibid. S. 215, 216).

Таким образом, только в одном случае (ингалики) имеется надежное этнографическое свидетельство об индивидуальном обжиге именно внутренней поверхности отдельного сосуда.

Индивидуальные обжиги обеих поверхностей сосуда

Традиция индивидуального обжига каждого сосуда продолжалась и тогда, когда на этапе термической сушки сосуд просто нагревался около огня или над ним. Индивидуальные обжиги обеих поверхностей сосудов достаточно часто фиксировались в африканском гончарстве. Так обжигали свои сосуды гончарицы ираку, гого, иссанзу, волоф, сараколь из Гидимака; манканья, тив, макуа, шамбала, ньятуру, мпондо ( Drost , 1967. S. 221–224). Причем был широко распространен «открытый полевой обжиг» сосудов, набитых легковоспламеняемым топливом внутри. Так делали гончарицы волоф, сараколь из Гидимака, манканья и др. (Ibid. S. 222). Эти сосуды могли устанавливаться в кострище как на дно, так и перевернутыми. В «ямном обжиге» (точнее – очажном) также могли обжигать по одному сосуду. Это зафиксировано у гончариц капских готтентотов (Ibid. S. 231). Самая распространенная длительность обжига – около 6 часов (Ibid. S. 227).

В целом гончарные традиции в Папуа – Новой Гвинее менее разнообразные, чем африканские. В частности, что касается обжига, здесь он только в кострищах. Нет различных очагов, печей и горнов, которые были известны в Африке. В Папуа – Новой Гвинее обычно обжигалось от 3 до 20 сосудов вместе ( May, Tuckson , 2000. Р. 36). Из 40 наблюдаемых и описанных обжигов в 15 местах проводился только индивидуальный обжиг сосудов: на островах Майлу, Тубютуб, Анагуза, Ютиан и Хус; в Ист Кейпе, Вариа, Сио-Гитуа, Агараби, Пиле, Гарухе, Тангу, Савосе, Корогопе, на равнинах Бойкен.

В пяти районах Папуа – Новой Гвинеи (на островах Тубютуб, Анагуза, Юти-ан и Хус, в Ист Кейпе) сосуды ставились вверх дном на три камня над горячими углями. В четырех районах (Вариа, Агараби, Гарух и Савос) сосуды помещались на платформу из топлива, чаще всего представляющую собой квадратную решетку. Сверху всегда сооружался шалаш из топлива, вид которого зависел от конкретной местности, но наиболее распространенными были пальмовые листья в сочетании с твердыми породами дерева. В отдельных местах топливо клалось и в сам сосуд. Так, в Вариа внутрь сосуда, положенного на бок, помещали небольшие кусочки топлива и поджигали их (Ibid. Р. 145). Во время обжига сосуды поворачивали палкой. Ею же распределяли горящее топливо и угли вокруг сосудов. Почти все обжиги были короткими – они длились от 15 до 30 минут. Брака при обжигах не было, только в Ист Кейпе оказалось много сосудов, поверхности которых были покрыты мелкими трещинами (Ibid. Р. 105).

Послеобжиговая обработка поверхности сосудов

В шести районах (на островах Тубютуб и Ютиан, в Вариа, Агараби, Гару-хе и Савосе) зафиксирована специальная послеобжиговая обработка горячих сосудов различными растительными растворами, и иногда для проверки в них пару раз варилась пища. В Савосе сосуды обрызгивались раствором саго, а затем их коптили над огнем до черного цвета (May, Tuckson, 2000. Р. 227). Эти традиции характерны в Папуа – Новой Гвинее не только для индивидуальных обжигов.

Необходимо остановиться на двух редких случаях индивидуального обжига сосудов. Это обжиг нескольких сосудов по очереди в одном и том же кострище и одновременный обжиг нескольких сосудов, помещенных в свое отдельное кострище. Так, на островах Тубютуб (Ibid. Р. 84) и Хус обжигали в одном и том же кострище от одного до 10 сосудов по очереди один за другим (Ibid. Р. 329). А в Гарухе на квадратную платформу прямо в огонь помещается один сосуд, а «когда обжигается более одного горшка, они располагаются каждый на своей платформе» (Ibid. Р. 184).

Экспериментальное изучение приемов индивидуального обжига сосудов

В 1993 г. в Самарской экспериментальной экспедиции по изучению древнего гончарства, располагавшейся тогда в селе Нур (Самарская область), А. А. Бобринский провел экспериментальный обжиг отдельного сосуда путем сжигания веточного топлива внутри него. В журнале 1993 г. об этом обжиге имеются следующие сведения.

В поставленный на кирпич сосуд небольшого размера объемом, судя по фотографии, примерно 2,5 литра сначала на дно помещался жгут из соломы, затем его заполняли ветками и их поджигали, когда они прогорали, емкость сосуда засыпали до краев сухим лошадиным навозом (рис. 3). По мере прогорания топлива сосуд вновь заполняли щепками и навозом. Это длилось по меньшей мере около 1,5 часа. К сожалению, в журнале отсутствуют сведения о том, сколько длился весь обжиг, какова была степень прокала внутренней поверхности и насколько сосуд после обжига был пригоден для бытового использования2.

В 2020 г. в той же экспедиции (руководители – Н. П. Салугина и И. Н. Васильева), базировавшейся в спортивно-оздоровительном лагере «Юность» в окрестностях г. Самара, автором статьи и Ю. Б. Цетлиным были проведены три экспериментальных индивидуальных обжига сосудов. Обжиги № 1 и 2 предполагали термическую обработку только внутренней поверхности сосудов, а обжиг № 3 – обеих поверхностей одновременно.

Целью этого эксперимента было уточнение деталей процесса индивидуального обжига и проверка возможности приготовления пищи в таких сосудах. Обжиги № 1 и 2 представляли собой, по сути, физическое моделирование обжига сосудов у ингаликов, описанное К. Озгудом, а обжиг № 3 – реконструкцию индивидуальных обжигов сосудов, зафиксированных этнографами у гончариц в Африке и Папуа – Новой Гвинее. Перейдем к описанию каждого из обжигов и полученных результатов.

Рис. 3. Индивидуальный обжиг только внутренних поверхностей сосуда, проведенный А. А. Бобринским

Все три экспериментальных обжига имели некоторые общие черты:

-

1. Для изготовления трех сосудов была использована ожелезненная природная глина, собранная у поселка Прибрежный, в состоянии естественной влажности. Помимо глины в формовочную массу был введен влажный коровий навоз в концентрации 1/1 (1 часть навоза на 1 часть глины) и крупный (до 3 мм включительно) шамот в концентрации 1/2 (1 часть шамота на 2 части глины).

-

2. Все сосуды были достаточно крупные, высотой около 20 см и такого же диаметра, с широким устьем и толщиной стенок около 1 см. Объем сосудов – около 10 литров.

-

3. При конструировании во всех случаях делался донно-емкостный начин на форме-основе комковатым лоскутным налепом, нанесенным в два слоя. После выбивания начина на этой же форме-основе он снимался и ставился на дно на горизонтальную поверхность. К начину сверху добавлялась одна широкая лента.

-

4. Обжиг всех сосудов проводился последовательно в одном и том же очаге, представлявшем собой округлую яму диаметром 140 см по верхнему краю и 105 см у дна, глубиной 50 см.

-

5. Температура во всех случаях измерялась инфракрасным термометром «Кельвин».

-

6. Топливом служили сухие мелкие ветки орешника и клена. Для растопки использовалась солома.

-

7. Топливо подкладывалось по мере его прогорания. Концом обжигов № 1 и 2 считалось полное заполнение сосудов золой. Для обжига № 3 полное заполнение сосуда золой было концом термической сушки.

Обжиг № 1

В земляном очаге сделали горячие угли и золу. На них поставили хорошо высушенный сосуд, внутрь которого насыпали немного горящих углей, положили ветки и подожгли соломой. Сильный огонь присыпали золой (рис. 4: 1 ). Общая длительность обжига составила 2 часа 30 минут.

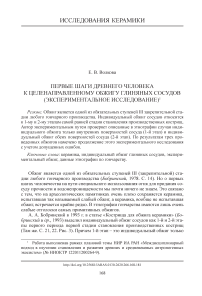

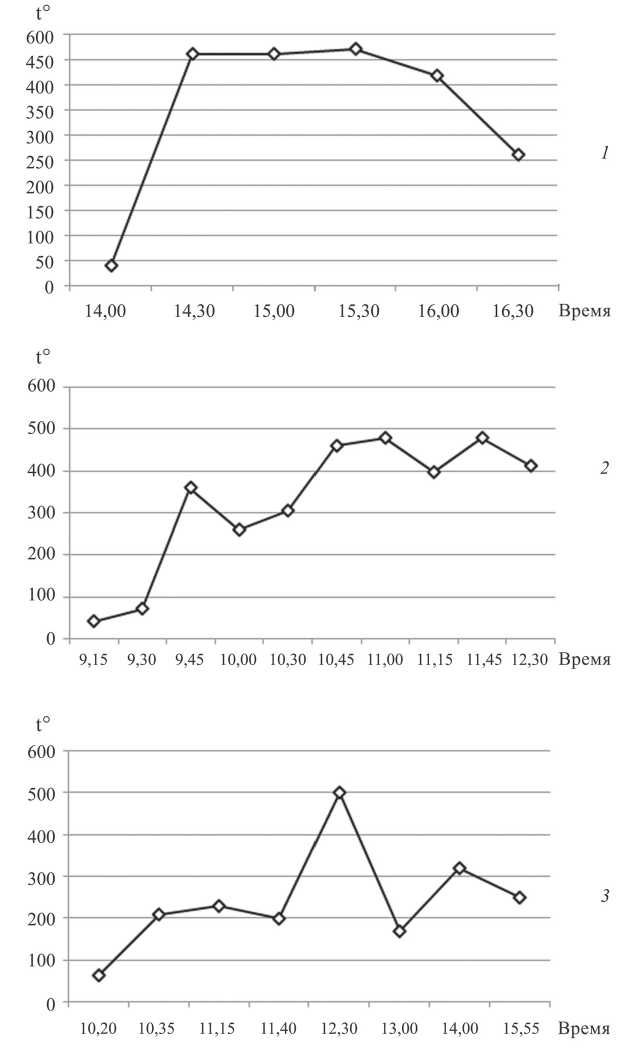

Температурный режим . Температура измерялась в четырех разных точках. На графике (рис. 5: 1 ) изображено изменение температуры верхней части сосуда внутри. Это самые высокие температуры на сосуде.

Через 30 минут после начала обжига температура на верхней части сосуда внутри достигла 460 °С. Она держалась 1,5 часа с максимальным пиком 470 °С, а потом начала медленно падать.

Через 2,5 часа сосуд полностью заполнился золой, что явилось концом обжига. Температура на внутренней поверхности верхней части сосуда составляла 260 °С. Сосуд оставили остывать прямо с золой, очаг прикрыли железным листом. Через 4 часа сосуд достали, так как ожидался дождь. Золу высыпали, сосуд был совершенно целым и внутри еще теплым.

Анализ сосуда на остаточную пластичность . Образцы от венчика, средней части стенок и дна замочили в чашке с водой так, чтобы она полностью покрывала

Рис. 4. Индивидуальный обжиг только внутренних поверхностей сосуда, проведенный в 2020 г.

1 – процесс обжига; 2 – варка рыбы в сосуде из обжига № 2

t° 600 450 400 350 300 250 200 150 100

50 0

t° 600

О t° 600

О

9,15 9,30 9,45 10,00 10,30 10,45 11,00 11,15 11,45 12,30 Время

14,00

14,30

15,00

15,30

16,00

16,30 Время

10,20 10,35 11,15 11,40 12,30 13,00 14,00 15,55 Время

Рис. 5. Графики изменения температур 1 - обжиг № 1; 2 - обжиг № 2; 3 - обжиг № 3

фрагменты. Через 4 часа от начала замачивания все образцы полностью сохраняли свою форму, вокруг них не образовался «ободок» из выпавших частиц глины. Через 36 часов образцы также сохранились без изменений. Фрагменты от венчика и стенок разминались руками, но не скатывались в жгутик или шарик, фрагмент от дна сосуда после разминания пальцами удалось скатать в шарик.

Таким образом, можно заключить, что верхняя и средняя части сосуда сохранили слабую остаточную пластичность, а донная часть - более сильную ( Бобринский , 1989. С. 20–23).

Было решено провести повторный аналогичный обжиг с последующим приготовлением рыбы в обожженном сосуде, как это делали индейцы-атапаски.

Обжиг № 2

В том же земляном очаге был зажжен небольшой костер и приготовлены горячие угли, на которые сверху поставили обжигаемый сосуд. (Это стало некоторым отступлением от технологии обжига у ингаликов, но было вызвано сильной остаточной пластичностью сосуда № 1 в донной части.) В сосуд насыпали немного горячих углей, положили веточки и солому и подожгли. Топливо добавляли по мере его прогорания. Общая длительность обжига – 3 часа 45 минут.

Температурный режим . На графике изменения температур (рис. 5: 2 ) показаны самые высокие температуры на внутренней поверхности сосуда в верхней его части. Через 30 минут после начала обжига температура сосуда в верхней части достигла 360 °С. Затем через 15 минут она упала до 260 °С, а далее начала уверенно подниматься и в течение 1 часа 15 минут держалась в пределах от 400 до 479 °С. Через 3 часа 45 минут сосуд целиком заполнился золой, что означало естественный конец данного обжига. Золу высыпали в очаг и поставили на нее сосуд, температура дна внутри которого равнялась 127 °С. Сосуд полностью сохранил свою форму, видимые глазом трещины на его поверхности отсутствовали.

На следующий день предприняли попытку сварить рыбу в сосуде из второго обжига. Для этого были использованы 5 выпотрошенных среднего размера карасей с чешуей. Сосуд поставили на три кирпича и развели под ними огонь. Затем в него налили немного воды и положили карасей (рис. 4: 2 ). Через 25 минут от начала варки вода быстро вытекла через вывалившееся дно сосуда.

Анализ сосуда на остаточную пластичность . В чашки с водой положили небольшие фрагменты от дна и венчика сосуда. Фрагмент от дна распался практически сразу, а обломок от венчика через 24 часа полностью сохранил первоначальную форму и с трудом разминался пальцами. Это говорит о том, что у него не сохранилась остаточная пластичность.

Что же было причиной гибели сосуда? Судя по всему, к его разрушению привели две наши ошибки. Первая состояла в том, что сосуд должен был стоять не на трех небольших кирпичах, а на ровной поверхности. Тогда давление воды на дно сосуда распределялось бы более равномерно. Вторая ошибка, скорее всего, связана с тем, что сосуд надо было поставить не на огонь, а расположить топливо равномерно по кругу на некотором расстоянии от сосуда с рыбой, как это, судя по описанию, делали индейцы. Некоторым оправданием нам может служить то обстоятельство, что у нас тогда не было книги К. Осгуда и приходилось пользоваться лишь очень кратким переложением его текста в статье А. А. Бобринского.

Обжиг № 3

В данном случае, как уже отмечалось выше, моделированию был подвергнут один из вариантов индивидуального обжига обеих поверхностей сосудов, практиковавшийся у некоторых африканских и новогвинейских гончариц. Этот вариант включал два этапа: термическая сушка внутренней поверхности сосуда и собственно обжиг всего сосуда.

Термическая сушка сосуда . В земляном очаге были приготовлены горячие угли. На них горлом вверх поставили сосуд, в который положили немного горячих углей и солому. Когда солома загорелась, начали подкладывать тонкие ветки. По мере прогорания топлива в сосуд добавлялись солома и ветки до тех пор, пока он не заполнился целиком золой. Основным топливом была солома (рис. 6: 1 ), так как ветки после дождя были мокрыми. Такая термическая сушка длилась 1 час 5 минут. Максимальная температура в верхней части сосуда составила 180 °С.

Обжиг обеих поверхностей сосуда . После завершения термической сушки из сосуда вытряхнули золу, набили его соломой и поставили в очаге вверх дном на три кирпича. Вокруг обложили соломой и тонкими сырыми ветками и подожгли (рис. 6: 2 ).

По мере прогорания несколько раз подкладывали топливо. Через 1,5 часа решили перекрыть днище сосуда шапкой из горячей золы. Сам обжиг длился около

Рис. 6. Экспериментальный обжиг № 3

1 – термическая сушка сосуда; 2 – начало обжига

5 часов. Как менялась во время обжига температура на внешней поверхности дна сосуда, показано на графике (рис. 5: 3 ). В течение 1 часа 40 минут температура была чуть выше 200 °С. Значительный рост температуры – до 500 °С, отмеченный через 2 часа 10 минут, соответствует температуре золы на дне сосуда. В конце обжига температура дна сосуда составляла 320 °С. По его окончании яму прикрыли железным листом в целях противопожарной безопасности.

Через один час сняли этот лист и разгребли золу. Внутри сосуда она еще тлела. После того как зола была вытряхнута, температура на внутренней поверхности сосуда была 250 °С.

Анализ сосуда на остаточную пластичность . Три фрагмента сосуда от горла (№ 1), тулова (№ 2) и дна (№ 3) положили в чашки с водой. Через сутки исследуемые образцы полностью сохраняли свою форму и не распались на кусочки, через полутора суток фрагменты № 1 и 2 также не потеряли форму, они разминаются пальцами, но слепить из этой массы жгут или шарик не удается. Фрагмент № 3 (от дна сосуда) форму не потерял, мажется между пальцами, но слепить из этой массы ничего не удается. Вероятно, у него чуть бóльшая остаточная пластичность, чем у первых двух. Тем не менее этот обжиг можно считать успешным.

Судя по имеющимся описаниям, при открытом полевом (кострища) и ямном (очажном) обжигах сохранение небольшой остаточной пластичности у сосудов было обычным делом у африканских гончариц. Они вполне профессионально отбраковывали недостаточно хорошо обожженные сосуды при последующих испытаниях. В Бугуфи и Сибе такие сосуды дожигали на кухонном очаге, возможно, во время готовки. У зунди гончарица, если сосуд был недостаточно «крепок», заполняла его древесным углем или щепой и разводила вокруг слабый огонь ( Drost , 1967. S. 238). Кроме того, в африканском гончарстве было широко распространено закрепление сосудов различными растительными отварами. Так делали в Южном Камеруне гончары в 21 обследованной этнической группе. Кору растений измельчали, замачивали или кипятили в воде в течение нескольких часов и этим водным экстрактом либо опрыскивали горшки, когда они были раскаленными докрасна от огня, либо натирали после охлаждения ( Diallo et al. , 1995. P. 95).

В Папуа – Новой Гвинее для закрепления сосудов в них после обжига обычно варят на острове Тубютуб ( May, Tuckson , 2000. P. 84) и в Сио-Гитуа (Ibid. P. 151) кокосовое молоко, на острове Ютиан кокос вместе с молоком и крахмальными растительными веществами (Ibid. P. 97), в Вариа листья таро с водой (Ibid. P. 145), в Гарухе зеленые листья с водой (Ibid. P. 184). В Агараби горячий еще сосуд натирают раствором из банана, таро и сладкого картофеля (Ibid. P. 156). В Савосе горячий сосуд обрызгивают раствором саго и затем коптят над огнем до черноты (Ibid. P. 227). Во многих местах гончарного производства обожженный сосуд мог попасть к потребителю только после того, как в нем сама гонча-рица 1–2 раза варила пищу.

Таким образом, обжиг № 3 можно считать успешным, но перед употреблением нашего сосуда его поверхности необходимо еще обработать каким-либо специальным раствором, уменьшающим влагопроницаемость стенок и дна сосуда.

По результатам проведенных экспериментальных обжигов можно сделать следующие выводы.

-

1. Обжиги № 1 и 2 необходимо еще раз повторить. При следующем эксперименте нужно ставить сосуд во время варки в нем рыбы не на три камня над огнем, а на плоскую поверхность рядом с огнем. Кроме того, следует сделать состав формовочной массы приближенным к тому, который использовали ингалики: глина + перья птиц в концентрации 1/1 (т. е. формовочная масса должна состоять из равного объема перьев и глины).

-

2. При повторении обжига № 3 следует все-таки не только обкладывать сосуд топливом, а делать над ним шалаш из топлива, тогда донная часть у перевернутого вверх дном сосуда совсем утратит остаточную пластичность, и сосуд можно будет использовать для приготовления горячей пищи без последующей специальной обработки.

Список литературы Первые шаги древнего человека к целенаправленному обжигу глиняных сосудов (экспериментальное исследование)

- Бобринский А. А.,1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1989. К методике изучения обжига керамики // Первая кубанская археологическая конференция: тез. докл. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. С. 20-23.

- Бобринский А. А., Волкова Е. В., Гей И. А., 1993. Кострища для обжига керамики // Археологические исследования в Поволжье: межвуз. сб. ст. / Отв. ред. Г. И. Матвеева. Самара: Самарский ун-т. С. 3-44.

- Diallo B., Vanhaelen M., Gosselain O. P., 1995. Plant constituents in volved in coating practices among traditional African potters // Cellular and Molecular Life Sciences. Vol. 51. Iss. 1. Р. 95-97.

- Drost D., 1967. Topferei in Afrika: Technologie. Leipzig; Berlin: Akademie verlag. 289 S.

- May P., Tuckson M., 2000. The traditional pottery of Papua New Guinea. Honolulu: University of Hawai'i press. 380 p.

- Osgood C., 1940. Ingalik Material culture. New Haven: Yale University Press. 500 p. (Yale University Publications in Anthropology; no. 22.).