Первый датированный по 14С памятник сумнагинской традиции на Колыме

Автор: Слободин С.Б., Зеленская А.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век

Статья в выпуске: 271, 2023 года.

Бесплатный доступ

В 2018-2020 гг. в ходе работ археологической экспедиции Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН на Верхней Колыме в Магаданской области был открыт и исследован памятник каменного века Бурхала. Расположен он в гористой местности долины реки Колымы, на перевале высотой более 1000 м. Полученная в результате раскопок на площади 5,5 кв. м и сборов подъемного материала коллекция каменных орудий (около 500 экз.) была идентифицирована как комплекс раннеголоценовой сумнагинской традиции. По древесному углю, извлеченному из культурного слоя вместе с артефактами, был определен радиоуглеродный (7 С) возраст стоянки, составляющий 9300 л. н. На данный момент стоянка является первым и пока единственным датированным по 7 С несмешанным памятником сумнагинской традиции как в долине реки Колымы, так и в ее бассейне, площадью 643 000 кв. км. Также стоянка Бурхала - это древнейший мезолитический памятник Севера Дальнего Востока (Колымы, Чукотки, Камчатки). Материалы стоянки позволяют поставить точку в ведущейся с начала 1970-х гг. региональной дискуссии по вопросу о status quo сумнагинской, сибердиковской и малтанской культур на Колыме.

Верхняя колыма, мезолит северо-восток азии, ранний голоцен, сумнагинская культура/традиция, сибердиковская культура, конический нуклеус, микропластинки, угловой резец

Короткий адрес: https://sciup.org/143182424

IDR: 143182424 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.271.41-57

Текст научной статьи Первый датированный по 14С памятник сумнагинской традиции на Колыме

Анализ материалов недавно открытой и исследованной на Верхней Колыме стоянки Бурхала ( Зеленская , 2019; 2020) позволил идентифицировать ее в ряду памятников сумнагинской культурной традиции, которая была выделена в 1960-е гг. Ю. А. Мочановым ( Мочанов , 1969; 1977) в долине реки Алдан

1 Работа выполнена по госзаданию Министерства науки и высшего образования РФ № 121031700302-2.

(Якутия) на стоянках Сумнагин, Белькачи I, Усть-Тимптон, Усть-Миль, Верх-нее-Троицкая и др. Орудийный набор сумнагинской культуры включает конические и призматические нуклеусы, ретушированные микропластинки, концевые скребки на пластинах и отщепах, резцы угловые (боковые) на пластинках, двусторонне оббитые овальные тесла и, возможно, полиэдрические резцы. Возраст культуры, по серии 14С датировок был определен в пределах 10500–6200 л. н. (История Якутии…, 2020).

Открытие в 1970 г. у устья реки Колымы, на ее правом берегу, стоянок Пан-телеиха I–VIII и Пирс, где в смешанном с неолитическими материалами и недатированном по 14С комплексе были найдены конические и призматические нуклеусы, ретушированные микропластинки, концевые скребки, позволило высказать предположение о распространении сумнагинской культуры на Колыму, а затем и на Чукотку и Камчатку ( Мочанов , 1977; Кистенев , 1990).

Тогда же, в 1971–1976 гг. на Верхней Колыме были исследованы комплексы стоянок Сибердик, Конго и Малтан, на основе которых были выделены сиберди-ковская (периода 9470–8200 14С л. н.) и, как ее заключительный этап, малтанская (возрастом 7490 ± 70) культуры, которые, по мнению Н. Н. Дикова, позволяют «пересмотреть неправильные представления Ю. А. Мочанова… ( Мочанов , 1977)… о распространении дюктайской, а затем и сумнагинской культур до побережья Охотского моря и Берингова пролива, не говоря уже о Камчатке» ( Диков , 1979. С. 97, 98, 104).

Последующие исследования на Нижней и Средней Колыме в 1980–1990-е гг. не привели к обнаружению там новых датированных раннеголоценовых «сум-нагинских» (мезолитических) стоянок ( Кистенев , 1990; Кашин , 2013). В верховьях долины реки Колымы в эти годы также не были открыты раннеголоценовые комплексы, которые маркировали бы присутствие здесь сумнагинской культуры ( Слободин , 1999; 2001).

Взятые в целом, комплексы сибердик-малтанской и сумнагинской культур кардинально отличаются наличием в первых двух бифасиальных орудий и наконечников, отсутствующих в cумнагинской культуре, хотя в комплексах всех этих культур присутствуют ножевидные пластинки и конические нуклеусы.

Дискуссия, развернувшаяся с середины 1960-х гг. на страницах статей, диссертаций и монографий, о культурной принадлежности мезолитических памятников Северо-Востока Азии и конкретно Колымы в своей активной фазе продолжалась до начала 2000-х гг. ( Мочанов , 1966; 1969; 1977; Диков , 1971; 1977; 1979; 1996; Кистенев , 1990; Кашин , 2003; Воробей , 1996; Хлобыстин , 1998; Пи-тулько , 1998; 2004; Кирьяк , 1993; 2005; Слободин , 1996; 1999; 2001).

К этому времени стало очевидно, что аргументации сторон по вопросу вероятного распространения сумнагинской культуры в долине Колымы и противостоянии ей сибердиковской и малтанской культур, исчерпали свои теоретические возможности решения этой проблемы. Отсутствие новых материалов на десятилетия «заморозило» дискуссию о status quo сумнагинской и сиберди-ковской (малтанской) культур на Колыме.

Материалы исследования стоянки Бурхала дают нам достаточно данных для решения ряда вопросов о продвижении сумнагинской культурной традиции на Колыму и возможности «противостояния» ей других культур.

Результаты исследования стоянки Бурхала

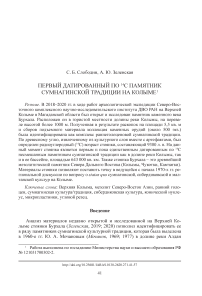

Стоянка Бурхала открыта в ходе разведочных работ археологического отряда СВКНИИ на Верхней Колыме (Магаданская обл.) в верховьях р. Светлая, руч. Зоркий (приток р. Сусуман) и р. Лев. Бурхала (приток р. Дебин), на Бур-халинском перевале высотой около 1030 м над у. м., в районе пересечения его Колымской трассой (рис. 1).

Перевал находится в отрогах горной системы г. Морджот и хребтов Чёрго и Мал. Аначаг с высотами 1800–2150 м. Здесь берут свое начало крупные реки левобережья Колымы – Дебин, Сусуман, Берелех. Значительные площади перевала раздернованы при прокладке дорог и под воздействием склоновых процессов (солифлюкция, делювиальный снос).

Обследование пологих поверхностей перевала привело к выявлению на отходящей от перевала неширокой седловине между руч. Зоркий и р. Светлая стоянки каменного века, получившей название «Бурхала». По седловине проходит слабо накатанная грунтовая дорога, уходящая в тупик.

Перевал и седловина покрыты лиственничным редколесьем с одиночными лиственницами, зарослями стланика и березняка. Неразрушенные участки седловины покрыты ягелем, мхами, травянистой растительностью, составляющими дерновое покрытие ее рыхлых отложений.

Рис. 1. Карта местности у стоянки Бурхала

Врезка : Карта Северо-Восточной Азии, местонахождение стоянок: 1 – Бурхала; 2 – Пан-телеиха I–VIII, Пирс; 3 – Жоховская; 4 – Сибердик, Конго; 5 – Малтан; 6 – Челкун IV, Найван

Часть стоянки повреждена дорогой, и на ее поверхности был собран подъемный материал. На непотревоженной поверхности седловины, у края дороги, рядом с местом сбора подъемного материала, были проведены раскопки на площади 5,5 кв. м (рис. 1).

Раскопки велись слоями мощностью до 5 см. Они показали наличие в рыхлых отложениях криогенных процессов, проявившихся в формировании нарушивших культурный слой морозобойных трещин, в которых аккумулировались углистость и каменные изделия (отщепы, микропластинки, орудия) ( Зеленская , 2019).

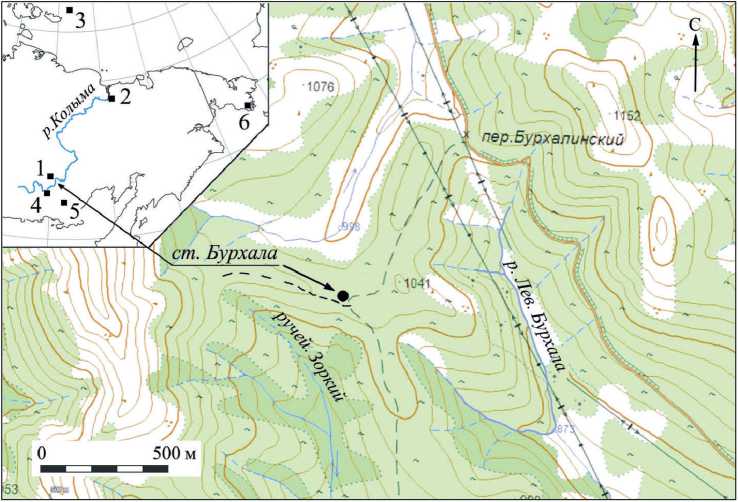

Определена следующая стратиграфия стоянки Бурхала (рис. 2):

Рис. 2. Стратиграфия стоянки Бурхала

1 – дерн; 2 – супесь серая; 3 – углистая супесь; 4 – супесь светло-рыжая с щебенкой; 5 – суглинок темно-рыжий с щебенкой (условный материк)

|

№ |

Описание слоя |

Мощность |

|

1 |

Почвенно-растительный слой |

1–3 см |

|

2 |

Супесь серая (мешана с гумусированной супесью) |

5–6,5 см |

|

3 |

Линзы углистости в эпигенетических морозобойных трещинах |

0–21,5 см |

|

4 |

Супесь светло-рыжая с щебенкой |

4–6 см |

|

5 |

Суглинок темно-рыжий с щебенкой (условный материк) |

≥ 11 см |

В ходе раскопок артефакты были встречены в основании серой супеси, в кровле светло-рыжей супеси и, в больших количествах, в линзах (земляных жилах) морозобойного растрескивания. По образцам древесного угля из углистых линз, в ассоциации с каменными орудиями, получена 14С дата 9300 ± 180 (МАГ–2262). Она уточняет ранее предполагаемый возраст комплекса, определявшийся в пределах «более 7 тыс. л.» (Зеленская, Слободин, 2021).

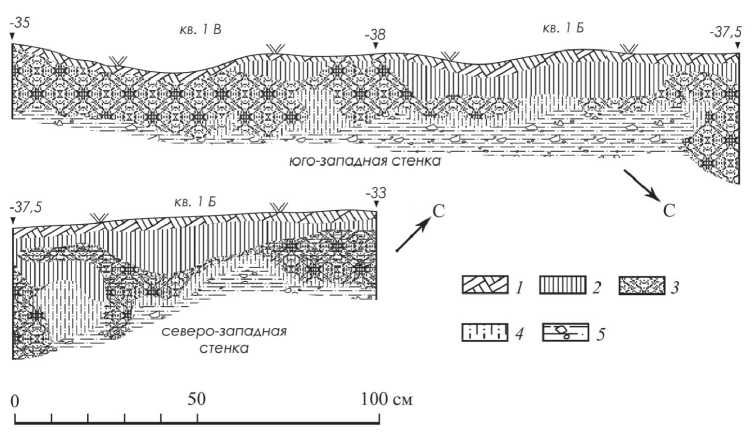

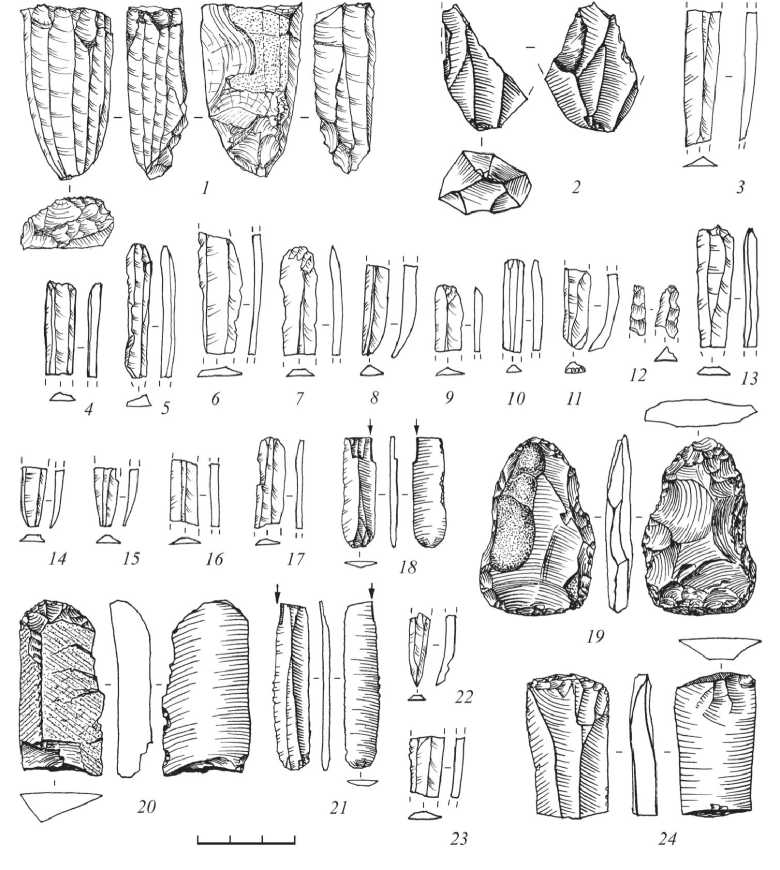

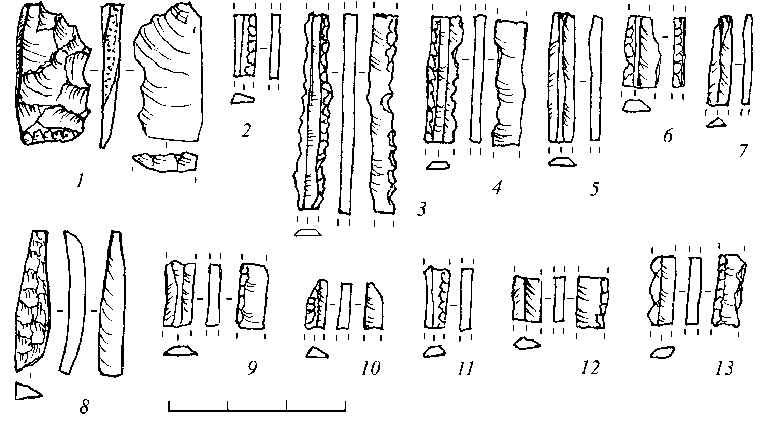

Каменный инвентарь стоянки представлен отщепами, пластинами, нуклеусами, пластинками, микропластинками и орудиями, в числе которых скребок, ретушированные микропластинки, резцы, долотовидное и тесловидное орудия (рис. 3; 4)2.

Для изготовления орудий использовали окремнелый туф, поддающийся сильной патинизации и более качественные кремни, сохранившие крепость и остроту края даже в очень тонких, толщиной не более 1–2 мм, микропластинках. Орудия различаются текстурой материала, для их изготовления использовались не речные гальки, а скальный кремень из разных, хотя, возможно, и близко расположенных месторождений, что вполне соответствует ландшафту местонахождения стоянки на перевале. Первичные отщепы единичны и представлены коркой поверхности «кливажа» (сечения плитчатого кремня). Она четко выражена и на дорсальной поверхности концевого скребка, на контрфасе нуклеуса, на сколе подправки нуклеуса.

В комплексе каменных орудий стоянки представлены нуклеусы (3 экз.), пластинки (156) включая их проксимальные (68), медиальные (72) и дистальные (16) фрагменты, пластины (2), ретушированные ножевидные пластинки (вкладыши) (8), скребки (1), тесловидное орудие (1), резцы на пластинках (3), пластинчатые отщепы (4), отщепы – мелкие/средние/крупные (95 – 62/30/3), чешуйки (до 0,5 см) (143), ребристые сколы (2), сколы (17), резцовый скол (1), «долотовидное» орудие (1), сколы подправки отжимных площадок нуклеусов (2), фрагмент колотой кварцевой гальки (1).

Количество отщепов невелико, около 250 экз., преобладают чешуйки размером до 0,5 см (143 экз.). Мелких и средних отщепов (от 0,5 до 3 см) – 91 экз., крупных, размером более 3 см – 5 экз., остальные – чешуйки. Отщепы первичной и вторичной (с остатками плоскости кливажа) обработки единичны, что указывает на доработку на стоянке уже готовых, изготовленных вне стоянки изделий или их заготовок.

Найденные на стоянке нуклеусы (целый и два фрагмента – основание и площадка) находятся уже на определенной стадии сработанности, заготовок этих изделий на стоянке нет. Технических (ребристых) сколов подготовки фронта нуклеуса найдено только 2 экз. (рис. 3: 12 ), что указывает на использование нуклеусов уже с продвинутой стадии заготовки, с подготовленной плоскостью расщепления (фронта). Очевидно, что на стоянку принесли почти готовые изделия. Их изготовление велось в другом месте, в мастерской, возможно совсем недалеко от стоянки.

Рис. 3. Стоянка Бурхала. Каменные орудия ( 1–24 )

Судя по (микро) пластинкам, сделанным из разнообразных кремнистых пород, в работе на стоянке находилось не менее 5 нуклеусов. Нуклеусы конической и уплощенно-конической формы со сходящимися в их основании гранями, что подтверждается дистальными окончаниям пластинок.

Фрагмент одного представлен основанием конической формы, размером 39 × 29 × 22 мм, из окремнелого туфа с 10–11 негативами снятий пластин, которые снимались по всей его окружности (рис. 3: 2 ).

Рис. 4. Стоянка Бурхала. Каменные орудия ( 1–13 )

Целый уплощенно-конический нуклеус из светло-желтого кремнистого сланца размером 51 × 28 × 16,5 мм имеет на одной из широких плоскостей выпуклый рабочий фронт, занимающий чуть более половины периметра его окружности, с негативами 10 снятий (рис. 3: 1 ).

Контрфронт на 50 % сохраняет корковую поверхность (плоскость кливажа) кремневой плитки и частично обработан уплощающими сколами. Отжимная площадка усечено-овальной формы, ровная, подправлена со стороны фронта короткими сколами. Он совсем не сработан, внешне выглядит пригодным для дальнейшей эксплуатации, хотя следует отметить серию короткий заломов, идущих под отжимной площадкой по всей протяженности плоскости скалывания.

Подправка отжимных площадок нуклеусов производилась сколами (явных 2 экз.). На одном из них захвачен участки рабочего фронта с двумя негативами отжатых с него пластинок шириной 2–3 мм и необработанного плоского контрфронта с коркой кливажа кремневой плитки (рис. 4: 1 ). Скол был переоформлен в теслецо. Полностью снятых площадок ( core tablet ) нет. Но многие отщепы, вероятнее всего, являются продуктами подправки нуклеусов.

Пластины. Крупных пластинчатых нуклеусов для их производства не найдено, но имеющиеся в коллекции пластины указывают на их изготовление, вероятно, вне стоянки. Выделяется фрагмент (проксимальная часть) крупной пластины (44,4 × 25,1 × 8,6 мм) из кремня (рис. 3: 24). Пластина сделана из качественного кремня, практически не подвергшегося патинизации, имеет трехгранную спинку, трапециевидное поперечное сечение, нефасетированную (гладкую) отжимную площадку (талон) и следы интенсивной «зачистки» кромки площадки нуклеуса перед ее скалыванием. По своим параметрам является классической заготовкой для концевого скребка.

Пластинки (их фрагменты) составляют, даже после ремонтажа многих фрагментов, вторую по численности группу находок – 156 экз. Большинство их – микропластинки и ножевидные пластинки шириной до 1,2 см. Крупные пластинки и пластины представлены единичными экземплярами. Целых пластинок практически нет, длина максимально целых достигает 4–5 см, негативы на фронте целого нуклеуса – 5,1 см. Они представлены фрагментами проксимальных (68 экз.), медиальных (72 экз.) и дистальных (16 экз.) частей пластинок (рис. 3: 3 – 11, 13 – 17, 22, 23 ; 4: 2 – 7, 9 – 13 ).

Различается двух-, трех- и четырехгранная огранка дорсальной плоскости пластинок. Дистальные окончания пластинок имеют грани, сходящиеся в основании. На многих (микро)пластинках отмечается выщербленный от утилизации продольный край, что указывает на возможное использование их как вкладышей. Судя по качеству, цвету и фактуре горных пород они были сколоты как минимум с 5 разных нуклеусов, бывших в обработке на стоянке.

Количество пластинок указывает на активное использование вкладышевых орудий с костяной или роговой основой (оправой). Общие количественные данные находок и их характеристики показывают, что на стоянке не изготавливали орудия, а производили ремонт охотничьего снаряжения и оснащение вкладышами наборных пазовых орудий.

Явные свидетельства подготовки или использования микропластинок (их медиальных сегментов) в качестве режущих лезвий вкладышевых костяных или роговых орудий зафиксированы по микроморфологическим признакам как минимум на 13 экз., ретушированных по одному (5 экз.) и по обоим краям (8 экз.) с дорсальной и вентральной сторон. Их ширина 3–5 мм, длина до 21 мм (с ремонтажом – 31 мм), толщина – 1 мм (рис. 4: 2 – 7, 9 – 13 ). До ретуширования краев они были шириной, по меньшей мере, 5–9 мм. Различается приостряющая и притупляющая, как правило, унифасиальная ретушь. Последняя (крутая, практически вертикальная, удаляющая утончающуюся кромку продольного края микропластинки) наносилась под углом, близким к 90º, делая ее более узкой, соответствующей глубине паза костяной обоймы. В одном случае ретушированный край микропластинки (крайней в обойме) скошен на торец для плавного перехода от костяной обоймы орудия к лезвию (рис. 4: 10 ). Судя по этим вкладышам, пазы в костяной обойме были шириной не менее 1 мм.

Аналогий ретушированным микропластинкам на стоянках мезолита Якутии ( Мочанов , 1977), Сибири ( Кольцов, Медведев , 1989), Урала ( Сериков , 2000) и Восточной Европы (Мезолит СССР…, 1989) много. Все они рассматриваются как лезвия составных орудий с костяной основой.

Например, на мезолитической стоянке Усть Белая в Прибайкалье на Ангаре вместе с находками костяных вкладышевых орудий найдены вкладыши на микропластинках «с ретушью по одному краю (чаще по брюшку), вкладыши с ретушированным краем и одним концом (часто с противолежащей ретушью) и орудия с двумя ретушированными краями и затупленным концом» ( Кольцов, Медведев , 1989. С. 176).

Но при этом для раннеголоценовой стоянки Жохово на Новосибирских островах отмечается, что «среди вкладышей, найденных in situ в пазах <костяных> орудий, где они формируют составные лезвия, ретушированные экземпляры не обнаружены» ( Питулько и др. , 2012). Отметим, что на Жоховской стоянке не представлены и типичные концевые скребки на пластинах (Там же).

На стоянке Бурхала намеренное ретуширование краев и притупление (усечение) одного края микропластинок фиксируется отчетливо. Является ли это культурозначимым элементом, разделяющим мезолитические стоянки сумнагинской традиции на культуры и фации или по хронологическим этапам, пока неясно. В материалах сумнагинской культуры на Алдане фиксируется от 3 до 6 % ретушированных (микро)пластинок, как по одному, так и по двум продольным краям, но притупливание края пластинок не отмечается ( Мочанов , 1977. Табл. Б, В). Возможно, этот элемент обработки пластинок просто не был выделен в отдельную категорию и проходит в числе «ретушированных по краю пластинок». Дополнительный анализ коллекций мог бы прояснить этот вопрос, тем более что в мезолите Таймырского Заполярья, на стоянке Тагенар VI встречаются микропластинки оформленные «мелкой, небрежно нанесенной ретушью, <которые> могли использоваться как вкладыши составных орудий», в том числе вкладыши «с притупленной спинкой, отструганной крутой, очень тщательной мелкофасеточной ретушью» ( Хлобыстин , 1998. С. 39). Еще дальше, на мезолитических стоянках Европейского Северо-Востока Чердыба 2, пункты 2, 6 отмечается «наличие на всех раскопанных пунктах пластинок с притупленным краем» ( Волокитин, Волокитина , 2021. С. 127).

Резцы представлены классическими для мезолита изделиями на ножевидных пластинках, их проксимальных фрагментах с двухгранной огранкой дорсальной поверхности и с резцовым сколом вдоль одного из продольных краев. Два из них (размером 52 × 11 × 2 и 35 ×11 × 2 мм) найдены вблизи друг от друга и имеют очень специфическую технико-типологическую деталь – подтеску центральной грани пластинки с ее торца для утончения пластинки до 1 мм (при 2 мм ее толщины в срединной части) и соответствия ее толщине пластинки у резцовой кромки, т. е. ширине резцовой кромки (рис. 3: 18, 21 ).

Такой прием не фиксируется в мезолите Северо-Востока Азии ( Мочанов , 1977; Диков , 1979; 1993а; 1993б) и Европейской части России (Мезолит СССР…, 1989). Но он известен в палеолите Сибири как элемент подработки трансверсальных резцов ( Ветров , 1995. С. 34). В мезолите Европейского Северо-Востока такую подработку можно видеть на угловом резце на пластине со стоянки Чер-дыб 2, пункт 6 ( Волокитин, Волокитина , 2021. С. 126).

Концевой скребок (55 × 25 × 10 мм) изготовлен на пластинчатом сколе с угла плитки кремнистой породы, дорсальная часть которого представлена естественной поверхностью коррадированной плитчатой отдельности, а вентральная – гладкой необработанной поверхностью скола (рис. 3: 20 ). Такие скребки, с «галечной» коркой по дорсальной поверхности, имеются в сумнагин-ских материалах на Алдане в слое IVа стоянки Усть-Тимптон ( Мочанов , 1977. Табл. 52: 41 ) и в слоях XIV, XIX стоянки Белькачи I (Там же. Табл. 49: 8 ; 43: 16 ). Такой скребок найден и на опорном сумнагинском памятнике Ферменное озеро в долине реки Лена ( Дьяконов , 2017).

Орудие имеет подтреугольное поперечное сечение и высокую спинку. Дугообразно-выпуклое лезвие (рабочий край орудия) скошено слева направо, оформлено на дистальном конце скола (пластины) крутой пологой (участками – ступенчатой) регулярной ретушью, нанесенной со стороны вентральной поверхности на спинку. По кромке лезвия, с видимыми следами залощения, нанесена мелкая краевая ретушь. Проксимальная часть с ударным бугорком усечена.

Долотовидное орудие (рис. 3: 19 ) сделано на небольшом плоском сколе из трещиноватого слабо окремнелого туфа размером 55 × 35 × 8 мм. Имеет подовальную (грушевидную) форму в плане и уплощенно-линзовидное продольное и поперечное сечение. Обработано бифасиально по краям и полностью по одной плоской поверхности, частично – по другой. Имеются участки десквамационно-го отшелушивания. На приостренном конце зафиксированы следы использования (забитости). Близкие по своему облику (форме и сечению) орудия имеются на Алдане в слоях IVб и V стоянки Усть-Тимптон с сумнагинскими материалами ( Мочанов , 1977. Табл. 56: 5 ; 67: 27 ).

Резцовый скол (22 × 4 × 1,5 мм) сколот как трансверсальный с ретушированного (утилизированного) дистального конца пластины или пластинчатого отцепа, использованного в качестве скребка. Имеет трехгранное поперечное сечение. С дорсальной стороны полностью покрыт двухрядной мелкой стелящей-ся ретушью, возможно, ретушью утилизации. Прилегающая к ней грань и вентральная плоскость – без обработки (рис. 4: 8 ).

Тесловидное орудие представлено небольшим (19,1 × 10,3 × 2,1 мм), переоформленным под орудие сколом подправки отжимной площадки нуклеуса (рис. 4: 1 ). На его дистальном конце, с дорсальной стороны, мелкой стелящейся ретушью оформлено прямое лезвием шириной 8,3 мм, имеющее следы сильной залощенности. Подпрямоугольная форма орудия и прямое лезвие указывают, что оно было предназначено для работы в качестве либо вкладышевого долота, либо стамески для оформления небольшого размера пазов. Такого же назначения орудие, только сделанное на пластине (с рабочим лезвием на ее дистальном конце), названное первоначально стамеской, а затем долотом, имеется среди находок из XVIII слоя стоянки Белькачи ( Мочанов , 1973. Рис. 5: 65 ; 1977. Табл. 48: 2 ).

С. В. Ошибкина выделяет подобные по форме и размеру орудия как тип – «мелкие стамески» – на мезолитической стоянке Веретье I ( Ошибкина , 1989. С. 34) или как «тесловидные» ( Ошибкина , 1997. Рис. 30: 2 . Табл. IV: 5, 6 ). Такие же по форме и размеру орудия выделяет на Средней Колыме В. А. Кашин, определяя их как «вкладышевые долота» ( Кашин , 2013. С. 138).

Обсуждение результатов

Стоянка Бурхала является первым и пока единственным датированным по С–14 памятником сумнагинской традиции на Колыме. К тому же она пока единственная стоянка сумнагинской традиции и единственный раннеголоценовый памятник на левом берегу Колымы. Остальные предполагаемые стоянки сумнагинской культуры в долине Колымы располагаются на ее правом берегу ( Кирьяк , 1993; 2005; Кистенев , 1990; Кашин , 2013. С. 13, 48).

На данный момент стоянка Бурхала является древнейшим мезолитическим памятником Севера Дальнего Востока (Колымы, Чукотки, Камчатки). На Чукотке, на стоянке Найван, отнесенной к сумнагинской культуре, одна из дат дала около 9000 л., но с большой статистической ошибкой в ± 500 лет ( Гусев , 2006). Это стало основанием определить, что «приблизительно 8000 л. н. является минимально приемлемым предположением о возрасте стоянки Найван» ( Питулько , 2004. С. 104).

На самой Верхней Колыме, судя по материалам стоянки Бурхала, сибер-диковская культура не препятствовала распространению стоянок сумагинской традиции, которая теперь представляет следующий этап этого региона, после «раннего этапа сибердиковской культуры», датированного на стоянке Конго возрастом 9470 ± 530 л. (тоже с большой статистической ошибкой) ( Диков , 1979). Более поздний, «второй этап сибердиковской культуры… с радиоуглеродными датами 8655 ± 220 л. …по углю из верхнего слоя стоянки Конго и 8480 ± 200 л. по углю из костра нижнего слоя стоянки Сибердик» (Там же. С. 96) уже значительно моложе возраста стоянки Бурхала. Позднее полученная дата 9700 ± 500 (МАГ–1019) из 3 слоя стоянки Сибердик ( Ложкин , Трумпе , 1990), в соответствии с которой он стал «самым ранним этапом» сибердиковской культуры, оставлена без комментариев в обзоре «От палеолита к неолиту на Колыме» ( Диков , 1996).

Данных по взаимодействию (т. е. распределению по территориям, последовательности обитания, взаимной ассимиляции или адаптации) сумнагинской и сибердиковской культур на Верхней Колыме пока нет. В последовательности культурных отложений одной стоянки их материалы не зафиксированы.

В отношении сибердиковской культуры (характеристики орудийных комплексов, датировок и их интерпретаций) ранее были высказаны критические замечания по поводу гомогенности орудийных комплексов ( Слободин , 1999). Л. П. Хлобыстин отмечает однотипность комплексов сибердиковской культуры от палеолита до неолита, что делает проблематичным вычленение чистого раннеголоценового компонента ( Хлобыстин , 1998. С. 26). Клиновидный нуклеус, ставший обоснованием палеолитического характера комплекса, представлен единичным экземпляром и, по личному сообщению Н. Н. Дикова С. Б. Слободину, «невыразительный и не характеризующий комплекс». А. А. Орехов охарактеризовал его как «маловыразительный» ( Орехов , 1988. С. 10). В настоящее время в коллекции он отсутствует.

Более понятна, даже без материалов Бурхалы, ситуация на Верхней Колыме с малтанской культурой, исследование материалов которой показали, что доказательная база отнесения нижнего комплекса стоянки Малтан к раннему голоцену и мезолиту ( Диков , 1979) противоречит имеющимися фактам. Анализ наконечников, найденных у самого края террасы, на которой находится стоянка, и включенных в этот комплекс, выявил следы пришлифовки их поверхности, что присуще уже существенно более поздним, чем мезолит, технологическим традициям (не древнее финала неолита). Культурный слой стоянки был серьезно поврежден криотурбацией ( Зеленская , 2020), в ходе повторного обследования стоянки, для образцов угля из основания культурного слоя, с глубины 25–28 см, получена 14С дата 4012 ± 102 л. (DRI–3286).

Существование «малтанской мезолитической» культуры на Верхней Колыме маловероятно, в обзорах раннеголоценовых индустрий Севера Дальнего Востока она не рассматривается из-за неопределенности своей культурной и хронологической дефиниции ( Воробей , 1996; Питулько , 2004; Слободин , 1996; 1999; Слободин и др. , 2014; Хлобыстин , 1998), хотя о ней еще упоминают ( Орехов , 2001; 2015).

Попытка «ребрендинга» малтанской культуры путем механической подмены «мезолитической» атрибуции комплекса, определенной для него Н. Н. Диковым, на «ранненеолитическую» ( Орехов , 2022) со ссылкой на ту же дату – 7490 л. н. – и без соответствующих аргументов нелогична и не имеет оснований. И уже сама попытка такого «перезапуска» культуры показывает, что отнесение нижнего комплекса стоянки Малтан к мезолиту не соответствует действительности.

Выводы

Полученные и проанализированные материалы со стоянки Бурхала позволяют окончательно поставить точку в дискуссии о «распространении сумнагин-ской культуры на Колыму» (в частности, на Верхнюю Колыму) и о противостоянии ей сибердиковской и малтанской культур ( Мочанов , 1977; Диков , 1979).

Выделенная как культура на стоянках долины р. Алдан, сумнагинская культура получила свое развитие в бассейне реки Лена, а затем, уже в формате традиции, сохраняя свои основные (базовые) характеристики, но со специфическими вариациями ( Слободин , 1999; Питулько , 2004; 2022; Pitulko, Pavlova , 2016) распространялась на Новосибирские острова ( Питулько , 1998; 2004; 2022), на Колыму. Об этом убедительно свидетельствуют материалы стоянки Бурха-ла и Чукотки, где ее выявили на стоянках Найван ( Гусев , 2006) и Челкун IV, о последней из которых сказано, что она и ряд других «представляют мезолитическую культуру, сходную с сумнагинской в Якутии» ( Диков , 1993а. С. 161) и соответствуют «технологии сумнагинского типа» ( Диков , 1993б. С. 61).

На Жоховской стоянке на краю архипелага Новосибирских островах выделяется «арктический вариант (или фация) сумнагинской культурной традиции, время которой охватывает первую половину голоцена» ( Питулько , 2004. С. 121), хотя, по нашему мнению, полученные со стоянки материалы настолько специфичны (трехгранные наконечники, шлифованные тесла и тесла с «ушками») ( Питулько и др. , 2012), что дают достаточно оснований для выделения особой жоховской культуры.

Такие характерные черты орудий стоянки Бурхала, как притупление (усечение) края вкладышей-микропластинок и подтеска центральной грани углового резца на пластинке для его утончения, также нехарактерны для алданских стоянок сумнагинской культуры и позволяют рассматривать ее как специфический Бурхалинский комплекс в рамках сумнагинской технологической традиции.

К югу от Колымы памятники этой традиции фиксируются на Охотско-Колымском нагорье ( Слободин , 1999; Слободин и др. , 2014). На Камчатке присутствие этой культуры не отмечено ( Диков , 1979; Слободин , 2018).

Список литературы Первый датированный по 14С памятник сумнагинской традиции на Колыме

- Ветров В. М., 1995. Резцы и нуклеусы усть-каренгской археологической культуры (опыт типологии) // Байкальская Сибирь в древности. Иркутск: Иркутский гос. ун-т. С. 30–44.

- Волокитин А. В. Волокитина Н. А., 2021. Мезолитические стоянки Чердыб 1 и Чердыб 2 на р. Вычегда // Вестник гуманитарного образования. № 2 (22). С. 114–130.

- Воробей И. Е., 1996. Раннеголоценовые индустрии Крайнего Северо-Востока Азии // Археология, палеоэкология и этнология Сибири и Дальнего Востока. Иркутск. С. 56–58.

- Гусев С. В., 2006. Исследование раннеголоценовых очагов на стоянке Найван Восточная Чукотка // Неолит и палеометалл Севера Дальнего Востока. Магадан: Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО РАН. С. 17–21.

- Диков Н. Н., 1971. Древние культуры Камчатки и Чукотки: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск. 48 с.

- Диков Н. Н., 1977. К проблеме «мезолита» на Камчатке // КСИА. Вып. 149. С. 120–124.

- Диков Н. Н., 1979. Древние культуры Северо-Восточной Азии. М.: Наука. 352 с.

- Диков Н. Н., 1993а. Азия на стыке с Америкой в древности. СПб.: Наука. 304 с.

- Диков Н. Н., 1993б. Палеолит Камчатки и Чукотки в связи с проблемой первоначального заселения Америки. Магадан: Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО РАН. 68 с.

- Диков Н. Н., 1996. Археологическое прошлое обитателей Северо-Востока Азии // Северо-Восток России с древнейших времен до наших дней: новые экскурсы в историю. Магадан: Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО РАН. С. 13–31.

- Дьяконов В. М., 2017. Мезолитическая стоянка Ферменное озеро – опорный памятник Сумнагинской культуры в центральной Якутии // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле – Белокурихе. Т. I / Отв. ред.: А. П. Деревянко, А. А. Тишкин. Барнаул: Алтайский гос. ун-т. С. 34–39.

- Зеленская А. Ю., 2019. Отчет по теме «Археологические разведки в Тенькинском, Сусуманском, Хасынском и Ягоднинском ГО Магаданской области в 2018 г. // Архив ИА РАН. Ф-1.

- Зеленская А. Ю., 2020. Отчет об археологической разведке на стоянках Иганджа, Неглинка, Малтан, Басандра, Бурхала на территории Тенькинского, Хасынского, Сусуманского и Северо-Эвенского ГО и ГО г. Магадан Магаданской области в 2019 г. // Архив ИА РАН. Ф-1.

- Зеленская А. Ю., Слободин С. Б., 2021. Новые данные по археологии Верхней Колымы // Итоги и перспективы развития исторической науки на Дальнем Востоке: X Крушановские чтения: тр. Междунар. конф. / Ред. Н. Н. Крадин и др. Владивосток: Дальнаука. С. 249–257.

- История Якутии. Т. I / Отв. ред.: Р. И. Бравина, Е. Н. Романова. Новосибирск: Наука, 2020. 536 с.

- Кашин В. А., 2003. Палеолит Северо-Восточной Азии: история и итоги исследований. 1940–1980 гг. Новосибирск: Наука. 235 с.

- Кашин В. А., 2013. Неолит Средней Колымы. Новосибирск: Наука. 224 с.

- Кирьяк М. А., 1993. Археология Западной Чукотки. М.: Наука. 224 с.

- Кирьяк М. А., 2005. Каменный век Чукотки. Магадан: Кордис. 254 с.

- Кистенев С. П., 1990. Каменный век бассейна Нижней Колымы: автореф. дис. … канд. ист. наук. Якутск. 22 с.

- Кольцов Л. В., Медведев Г. И., 1989. Мезолит Юга Сибири и Дальнего Востока // Мезолит СССР / Отв. ред. Л. В. Кольцов. М.: Наука. С. 174–186.

- Ложкин А. В., Трумпе М. А., 1990. Систематизация радиоуглеродных датировок археологических памятников Магаданской области // Древние памятники Севера Дальнего Востока. Магадан: Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО АН СССР. С. 176–179.

- Мезолит СССР / Отв. ред. Л. В. Кольцов. М.: Наука, 1989. 351 с.

- Мочанов Ю. А., 1966. Многослойная стоянка Белькачи I и периодизация каменного века Якутии: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 20 с.

- Мочанов Ю. А., 1969. Многослойная стоянка Белькачи I и периодизация каменного века Якутии. М.: Наука. 254 с.

- Мочанов Ю. А., 1973. Северо-Восточная Азия в XI–V тыс. до н. э. (сумнагинская культура) // Проблемы археологии Урала и Сибири / Отв. ред. А. П. Смирнов. М.: Наука. С. 29–43.

- Мочанов Ю. А., 1977. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии. Новосибирск: Наука. 264 с.

- Орехов А. А., 1988. Первобытнообщинный строй на территории Колымы и Чукотки. Магадан: Магаданское кн. изд-во. 83 с.

- Орехов А. А., 2001. Северная Пацифика в голоцене (проблемы приморской адаптации): Автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб. 324 с.

- Орехов А. А., 2015. Формирование и развитие археологических культур крайнего Северо-Востока Азии в эпоху неолита // Ученые записки Сахалинского государственного университета. № 1 (11–12). С. 109–115.

- Орехов А. А., 2022. Проблемы неолита Верхней Колымы, Чукотки и Камчатки (опыт сравнительного анализа) // Труды Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. Владивосток. Т. 35. С. 34–58.

- Ошибкина С. В., 1989. Мезолит центральных и северо-восточных районов Севера Европейской части СССР // Мезолит СССР / Отв. ред. Л. В. Кольцов. М.: Наука. С. 32–45.

- Ошибкина С. В., 1997. Веретье I. Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. М.: Наука. 204 с.

- Питулько В. В., 1998. Жоховская стоянка. СПб.: ИИМК РАН. 186 с.

- Питулько В. В., 2004. Голоценовый каменный век Северо-Восточной Азии // Естественная история Российской Восточной Арктики в плейстоцене и голоцене. М.: ГЕОС. С. 99–151.

- Питулько В. В., 2022. Расселение и адаптации древнего населения Восточно-Сибирской Арктики в позднем неоплейстоцене – раннем голоцене: автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб. 253 с.

- Питулько В. В., Павлова Е. Ю., Иванова В. В., Гиря Е. Ю., 2012. Жоховская стоянка: геология и каменная индустрия (предварительный обзор работ 2000–2005 гг.) // SP. № 1. C. 211–256.

- Сериков Ю. Б., 2000. Палеолит и мезолит Среднего Зауралья. Нижний Тагил. 430 с.

- Слободин С. Б., 1996. Раннеголоценовые комплексы Верхней Колымы и некоторые аспекты проблемы «мезолита» Севеpо-Востока Азии // Поздний палеолит – ранний неолит Восточной Азии и Севеpной Амеpики. Владивосток: Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. С. 204–212.

- Слободин С. Б., 1999. Археология Колымы и Континентального Пpиохотья в позднем плейстоцене и раннем голоцене. Магадан: Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО РАH. 246 с.

- Слободин С. Б., 2001. Верхняя Колыма и континентальное Приохотье в эпоху неолита и раннего металла. Магадан: Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО РАН. 202 с.

- Слободин С. Б., 2018. Мезолитическая традиция черешковых пластинчатых наконечников Северо-Востока Азии // РА. № 3. С. 58–74.

- Слободин С. Б., Андерсон П. М., Глушкова О. Ю., Ложкин А. В., 2014. Западная Берингия (Северо-Восток Азии) // Первоначальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся природной среды: атлас-монография / Ред. В. М. Котляков и др. М.: ГЕОС. С. 209–257.

- Хлобыстин Л. П., 1998. Древняя история Таймырского Заполярья. СПб.: Дмитрий Буланин. 341 с.

- Pitulko V. V., Pavlova E. Y., 2016. Geoarchaeology and Radiocarbon Chronology of Stone Age Northeast Asia. College Station: Texas A&M University Press. 334 p.