Первый известный случай гнездования золотистой щурки ( Merops apiaster L.) в Тверской области

Автор: Виноградов Андрей Анатольевич, Зиновьев Андрей Валерьевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Описывается первый известный случай гнездования золотистой щурки в Тверской обл. Благоприятное сочетание климатических и природных условий могло служить толчком к гнездованию щурки за северной границей гнездового ареала. Наблюдения конца мая - начала августа 2013 на берегу р. Шоши в окр. д. Ферязкино Калининского р-на знакомят с динамикой развития и особенностями существования колонии, а также ее взаимодействиями с некоторыми видами позвоночных. Несмотря на неудачное повторное гнездование одной из пар, колонию, состоявшую из двух гнездящихся пар, можно назвать успешной; из гнезд вылетело не менее четырех птенцов. В процессе гнездования в районе колонии появились четыре молодые птицы, вероятно, выводка прошлого года.

Щурка, гнездование, тверская область

Короткий адрес: https://sciup.org/146116509

IDR: 146116509 | УДК: 598.278

Текст научной статьи Первый известный случай гнездования золотистой щурки ( Merops apiaster L.) в Тверской области

Разнообразие генетического материала живых организмов планеты, уровень которого лишь начинает постигать человек, позволяет существование живого в динамичной среде. Проявляясь в виде модификаций, разнообразие обеспечивает тонкую подстройку особей, популяций и видов к меняющимся условиям окружающей среды. В полной мере это касается и поведения, модифицирующегося под новые места обитания. В связи с этим любые исследования видов, находящихся, пусть даже на протяжении нескольких лет, вне своего «традиционного» ареала, увеличивают наши знания относительно размаха и направленности модификационной изменчивости -посредника между геномом и средой в эволюции новых форм.

Настоящее исследование представляет собой наблюдения за первым зарегистрированным случаем гнездования золотистой щурки в Тверской обл., за северной границей гнездового ареала вида. И хотя нам не удалось в силу ряда объективных причин проследить всю гнездовую жизнь золотистой щурки (откладку яиц, насиживание, выкармливание птенцов в гнезде), наши наблюдения, тем не менее, могут служить источником информации о возможных модификациях (или отсутствии таковых) в гнездовой жизни золотистой щурки при проникновении в более северные территории.

Обзор. Залеты золотистой щурки на территорию Тверской обл. тесно связаны, по-видимому, с колебаниями климата. Повышение температур в весенне-летний и осенний периоды и сокращение количества осадков создают благоприятные условия для нахождения щурок на территории области. Указанные колебания, наблюдавшиеся в середине прошлого столетия, вызвали в летнее время массовый залет щурок на территорию области в 1951 и 1952 гг. (Шапошников и др., 1959). В конце 90-х гг. прошлого столетия, в аномально жаркие лета, нами вновь наблюдались кормовые залеты этого вида на территорию области. Отмеченные в августе, щурки были привлечены массовым вылетом перепончатокрылых, составляющих основу кормового рациона этих птиц (Виноградов А.А., неопубл.). В подобные годы наблюдались залеты щурок и в другие районы у границ ареала - в Прибалтику, Псковскую, Кировскую и Пермскую обл., в Марий Эл и Удмуртию (Зиновьев, 1985). В последние годы отмечено гнездование щурки в Ивановской обл. (Чудненко, Розин, 2012). Ближайшие к Тверской обл. зарегистрированные гнездовые колонии золотистой щурки (от 1 до 3 пар) находятся в Талдомском р-не Московской обл., на территории заказника «Журавлиная родина» (Калякин, 2005; Калякин, Волцит, 2008). ’

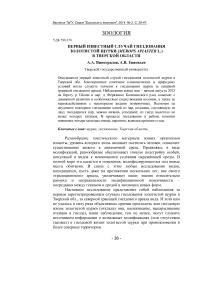

Методика. Материалом для наблюдения послужили золотистые щурки, обнаруженные 31.05.2013 в пойме р. Шоша в окр. д. Ферязкино Калининского р-на, а также их гнездовая колония (5б°27'41.97"С, 35°45'37.68"В), находившаяся тут же в обрыве левого берега реки (рис. 1).

Рис. 1 . Положение (звездочка) колонии золотистой щурки на левом берегу р. Шоша вблизи д. Ферязкино Калининского р-на, Тверская обл.

-39-

Наблюдения проводились с перерывами до 1.08.2013. Щурки фиксировались визуально, с помощью полевого бинокля БПЦ5 8X30, а также по голосам. Глубина нор определялась куском мягкой проволоки с загнутой петлей на конце. Частоту прилетов родителей с кормом определяли по видеозаписи, сделанной фотокамерой Panasonic FZ100, установленной возле нор.

Результаты и обсуждение. 31.05 отмечены две пары щурок, которые держались в долине р. Шоша у обширного пойменного разнотравного луга с цветущей смолкой, свербигой европейской и несколькими видами зонтичных. Птицы сидели на отдельно стоящих невысоких деревцах ивы и серой ольхи, периодически срываясь с присад за насекомыми. Основной добычей щурок в это время был восточный майский хрущ (Melolontha hippocastant), летавший в большом количестве в любое время суток. Расстояние кормовых разлетов птиц не превышало 300 м. Хотя птицы из каждой пары подолгу сидели бок о бок, характерных брачных игр, в том числе передачи добычи, не наблюдалось.

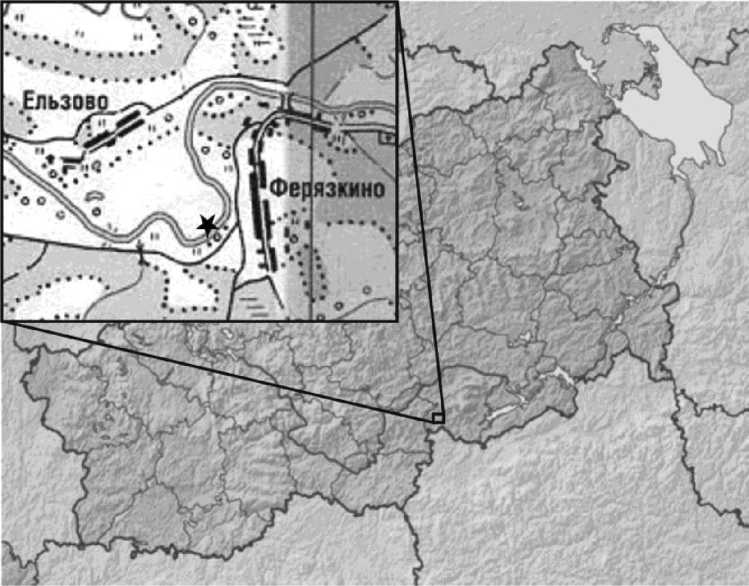

Обследование обрывистого берега на левой стороне реки в районе встречи щурок выявило наличие 6 нор (рис. 2). Все они были устроены в обрывистом берегу одной излучины реки в 40-160 см от верхней границы обрыва. Три норы располагались компактно на площади не более 4 м2, три других - вверх по течению реки на расстоянии 20, 27 и 31 м от первой группы нор, соответственно. На период обнаружения не посещалась лишь нора 11. Щурки залетали в остальные норы и оставались в них от 2 до 20 мин. В течение часа наблюдений количество залётов в разные норы не превысило пяти. Выбрасываемого грунта не наблюдалось.

/л Шоша

Рис. 2. Схема колонии золотистой щурки по состоянию на 22.06. Римские цифры — номера нор; L — протяженность колонии, а также глубины нор;

Н — максимальная высота обрыва, а также расстояния от козырька обрыва до нор

Отношение щурок к летавшим в районе нор ласточкам-береговушкам (Riparia riparia) было двояким - спокойным и агрессивным. В первом случае пара береговушек трижды в течение часа залетала в нору IV, оставаясь там до 15 мин при том, что во время их очередного пребывания в норе туда залетала щурка, находившаяся внутри около 4 мин. После вылета щурки ласточки покинули нору лишь через 3 мин. Во втором случае щурки гонялись за береговушками, пролетавшими около группы нор IV-VI, продолжая преследование на расстояние до 80 м.

Помимо ласточек-береговушек нами наблюдалось также взаимодействие щурок с прыткими ящерицами (Lacerta agilis). Привлеченные участками сыпучего песка на обрыве, удобными для откладки яиц (в районе гнезд IV-VI мы наблюдали одновременно до четырех особей), самки ящериц посещали норы щурок. Так, одна ящерица в течение часа находилась в норе IV, которую, даже будучи атакованной щуркой, не покинула.

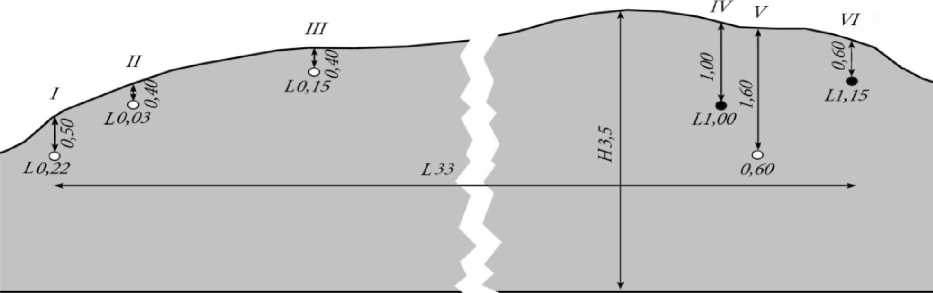

Песчаный обрыв, в котором устроили норы золотистые щурки, был заселен колониальной пчелой галиктом четырехполосым (Halictus quadricinctus). Плотность нор пчел в районе нор 1-111 составляла в среднем 227 шт./м2, в то время как на других участках склона лишь 130 шт./м2 (рис. 3).

Рис. 3 . Норки галикта четырехполосого (Halictus quadricinctus) вокруг норы золотистой щурки. Норки пчел выделены черным кружками для лучшей визуализации (фото Виноградова А.А.)

-41 _

Прекращенные 6.Об, наблюдения были возобновлены 22.06. Продолжая придерживаться прежней территории, птицы за 2 ч наблюдений ни разу не посетили нор, держась на 300-400 м ниже по течению реки. Помимо отмеченных ранее четырех взрослых особей, там же присутствовали четыре молодые птицы выводка предыдущего года, хорошо отличимые от взрослых по зеленоватому верху спины, серовато-зеленоватому оттенку жёлтых третьестепенных маховых и кроющих плеча, а также по белёсому горлу. Птицы не проявляли беспокойства во время проведенного в это посещение измерения глубины нор, длившегося 25 мин; они лишь три раза появлялись в районе колонии, охотясь за живущими здесь пчелами. Дальность кормовых разлётов птиц увеличилась до 1 км; именно на таком расстоянии мы наблюдали щурок в районе колонии бембекса носатого (Bembix rostrata)). Лишь две норы - IV с глубиной 1 м и VI с глубиной 1,15 м могли быть жилыми.

Во время проверки колонии 16.07 нами жилыми оказались только 111 и VI норы. Установленный возле них фотоаппарат в режиме видеосъёмки (111 нора - 35 мин; VI - 45 мин) показал, что в нору 111 в течение первых 21 мин прилетов особей с кормом не наблюдалось. В оставшиеся 13 мин зафиксированы три прилета с интервалами 5 и б мин. Все три раза в нору залетал самец и оставался в ней 33, 26 и 32 сек. Для норы VI все 15 залетов с кормом (11 - самца и 4 - самки) зарегистрированы нами за первые 21 мин записи; самка оставалась в норе, в среднем, 9 сек, самец -14 сек. Щурки этой гнездовой пары трижды прилетали к норе, сменяя друг друга, с интервалом от 18 сек до 1 мин. В двух случаях самка после своих прилётов вновь приносила корм птенцам через 24 и 35 сек, соответственно. В этих случаях она добывала летающих здесь же у берегового обрыва пчёл Н. quadricinctus.

Следующая проверка состояния гнездового поселения золотистых щурок состоялась 25.07. В период с 11 до 13 ч птицы нор не посещали, но держались в 200 м ниже по течению реки. Радиус кормовых разлетов птиц не превышал 300 м. В промежутке между 17 и 18 ч две птицы с интервалом 3 сек присели у входа в нору III.

С 25.07 по 01.08, в условиях прохладной, пасмурной и ветреной погоды, не выявлено ни одного посещения нор державшимися в окрестностях птицами. 27.07 и 28.07 птицы исчезли из района наблюдений, отогнанные, по-видимому, частыми кратковременными дождями с сильными порывами ветра и понижением температуры воздуха до 14-16 °C. 29.07 птицы вернулись; в этот и последующие дни не менее 12 щурок охотились над пойменным лугом в 300-400 м от гнездовой колонии. Глубина измеренной 01.08 норы 111 оказалась 1,36 м.

Единичность и прерывистость наблюдений, а также отсутствие исследований внутригнездовой жизни золотистых щурок не позволяет ' - 42 - '

нам детально осуждать особенности гнездования вида на территории Тверской обл. Тем не менее, сделанные наблюдения указывают на ряд причин и черт гнездования щурок за северной границей ареала вида.

Как отмечалось ранее, щурок за северную границу гнездового ареала привлекают обычно аномально жаркие года. В нашем случае, помимо указанного повышения среднемесячной летней температуры, выполнилось еще несколько условий, позволивших щуркам не только держаться на территории области, но и успешно здесь загнездиться. Анализ гнездового биотопа золотистых щурок в окрестностях д. Ферязкино показал сочетание в нем необходимых условий для гнездования щурок:

-

- наличие относительно высокого (до 3,5 м) обрыва с углом обрыва более 60-70 градусов, хорошо прогреваемого и продолжительное время освещённого солнцем;

-

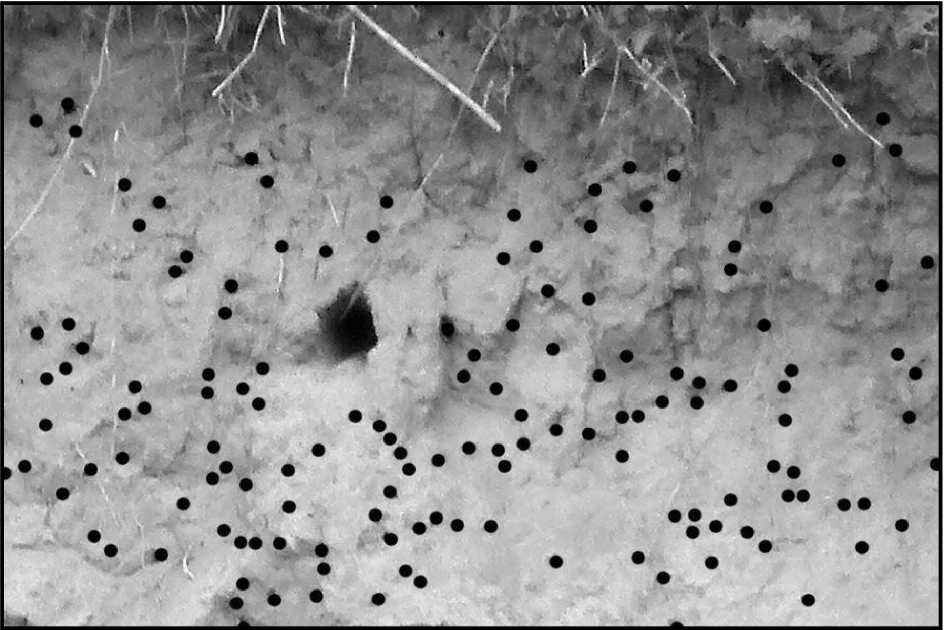

- наличие обширного открытого разнотравного пространства (более 3 км2) с постоянно цветущими, сменяющими друг друга медоносами (колокольчик раскидистый, короставник полевой, смолка липкая, свербига европейская, различные зонтичные, донники белый и жёлтый, пупавка красильная и др.) (рис. 4);

-

- наличие большого количества насекомых, привлекаемых указанными выше медоносами (перепончатокрылые, чешуекрылые, двукрылые, жесткокрылые) - кормовой базы щурок (рис. 3);

-

- наличие удобных присад - суховершинных ив высотой до 10 м в пойме реки, а также линии электропередач (рис. 4);

-

- слабое беспокойство со стороны человека.

Рис. 4 . Ландшафт и растительность близ колонии золотистой щурки. Левая фотография: вид в сторону обрыва с колонией (стрелка) с правого берега. Вдоль правого берега видны заросли ольхи.

На левом берегу, ниже по течению от колонии, видны отдельные ивы. Правая фотография: фрагмент правобережья р. Шоши близ колонии.

Вдали видна д. Ферязкино (фото Виноградова А.А.).

Ни один из других береговых обрывов реки на указанной территории не имел сочетания указанных выше черт. По-видимому, именно это удерживало щурок в начале лета на относительно ограниченной территории вокруг будущей колонии. Их кормовой разлет в это время не превышал 300 м; ими не посещались пасеки, расположенные в 1 км. Обильным кормом птицам служили восточные майские хрущи, галикт четырехполосый и боярышницы; вылет последних в указанном году по всей территории области был необычно массовым.

Наблюдения 22.06 показали, что щурки успешно загнездились на исследуемой территории. В это время:

-

- щурки продолжали оставаться на территории их первоначального обнаружения. Неустойчивая погода, с периодическими кратковременными, а иногда и ливневыми, дождями, при сохранении относительно высоких дневных (в среднем 24 °C) и ночных (в среднем 20 °C) температур существенно не повлияла на ход их гнездования;

-

- вероятно, в описываемый период в двух гнёздах, IV и VI, находились или яйца на последнем этапе развития зародышей, или только что вылупившиеся птенцы;

-

- в пределах гнездового поселения появились молодые холостые особи, которые держались в непосредственной близости от колонии, совершая кормовые разлёты до 1 км; в это же время гнездящиеся птицы не залетали далее 500 м;

-

- количество нор галикта в колонии щурок не изменилось; однако часть их них оказались запечатанными. В то же время в массе появились стрекозы, а на удалении 1 км от колонии - колонии бембексов. С увеличением расстояния до места поимки добычи участились случаи приноса более крупных объектов, например, стрекоз, что соответствует наблюдениям в Западной Европе (Krebs, Avery, 1985).

Наблюдения 16.07 в пасмурную погоду с переменным порывистым ветром, слабым дождем и температурой воздуха 18-20 °C позволили установить наличие двух жилых нор - 111 и VI. Ранее жилая IV нора оказалась брошенной. Вероятно, причиной тому могли быть как периодические залёты в неё береговушек и оккупация норы самками прытких ящериц, так и наше вмешательство при измерении глубины. Брачная пара из этой норы возобновила гнездование в норе 111. Птицы углубили первоначальную недостроенную нору и сделали повторную кладку. В пользу этой гипотезы говорят результаты прилётов к норам 111 и VI, полученные нами с помощью видеозаписи. Рассчитать среднюю частоту прилётов к гнездовой норе щурок не представилось возможным, т.к. интенсивность кормления птенцов золотистыми щурками крайне нерегулярна; периоды с частыми прилётами родителей чередуются с периодами полного отсутствия птиц у нор (Krebs, Avery, 1984). Например, все 15 залётов щурок в нору VI зарегистрированы нами за первые 21 мин; в оставшиеся 23 мин до окончания видеозаписи плюс 20 мин на переустановку камеры прилетов щурок не отмечалось.

' ' -44- "

Аналогичная картина наблюдалась у норы 111. Из 34 мин в течение первых 21 мин прилётов птиц к норе не отмечалось, равно как и за 20 мин при установке камеры. За оставшиеся 13 мин зафиксированы три прилёта (см. выше). Принимая во внимание редкие прилеты самца с кормом можно предположить наличие повторной кладки в норе 111; в этом случае время нахождения самца в норе может служить хорошим индикатором стадии гнездования.

Во всех случаях выход из нор самцами и самками осуществлялся хвостом вперёд; это свидетельствует о передаче корма птенцам или насиживающей птице в норе, а не в гнездовой камере.

Несмотря на изменения в середине июля в характере растительности - травостой богарных участков выгорел - оставшиеся медоносы (пижма, василек луговой, ястребинки, яснотка, очитки) продолжали привлекать насекомых. На обнажившихся песчаных полянках появились колонии бембексов. Сохранившееся обилие перепончатокрылых, наряду с массовым вылетом стрекоз, обеспечили достаточную кормовую базу щурок. Те продолжали охотиться возле колонии, по-прежнему оставляя без внимания близлежащие пасеки.

В ходе наблюдений 16.07 нами отмечены элементы взаимоотношений золотистых щурок с другими птицами, появлявшимися в районе колонии. Так, мы наблюдали лётный выводок серых ворон (Corvus cor nix) с родителями (7 птиц), которые обследовали береговой обрыв в районе поселения щурок. Они поочерёдно изучали с козырька обрыва жилые норы 111, IV и VI, периодически пытаясь заглядывать в них, для чего карабкались к летку по откосу, помогая себе крыльями. Как ни странно, активных защитных действий по отношению к воронам щурки не предпринимали. Они либо сидели на сухих вершинах высоких ив в 20-30 м от нор, либо продолжали охотиться за летающими насекомыми поблизости от гнездового поселения. Только их голосовые реакции свидетельствовали о некотором беспокойстве. Вороны же, напротив, пытались несколько раз напасть на щурок, сидящих на ивах.

Помимо ворон в районе колонии щурок наблюдалось большое количество (более 100) ласточек-береговушек. Щурки не обращали внимания на их полеты возле нор. Ласточки ни разу не посетили нор щурок, как делали это в конце мая - начале июня.

Молодые птицы, по-видимому, помощники из выводка прошлого года (Маловичко, Константинов, 2000), впервые отмеченные нами в это время, делали протяженные кормовые полеты, до 1 км.

Проверка колонии 25.07 показала успешный вылет птенцов из норы VI.

Наблюдения 01.08 показали, что нора IV была, очевидно, брошена после 22.07; на углубление норы 111, имевшей к тому времени глубину 15 см до 1,36 м птицам потребовалось, как минимум, 3 дня. С " ' -45- '

учётом посещения 25.07 этой норы щурками в ней или недавно погибла кладка, или погибли только что вылупившиеся птенцы. Наличие в это время вблизи колонии 12 птиц свидетельствует об успешном вылете, как минимум, четырех птенцов.

Фенология существования колонии, от строительства нор до вылета птенцов, в общем, соответствует таковой для северных границ гнездового ареала золотистой щурки (Barham et al., 1956; Зиновьев, 1985; Fry, 2001; Калякин, 2005; Калякин, Волцит, 2008; Fry, 2010).

Заключение. Наблюдения конца мая - начала августа 2013 позволяют признать факт первого зарегистрированного гнездования золотистых щурок за северной границей гнездового ареала, на территории Тверской обл. Благоприятное сочетание климатических и природных условий могло служить толчком к смещению гнездования на север. Несмотря на неудачное повторное гнездование одной из пар, колонию можно назвать успешной; из гнезд вылетело не менее четырех птенцов. В процессе гнездования в районе колонии появились четыре молодые птицы, вероятно, выводка прошлого года.

Авторы выражают благодарность В.В. Конторщикову (Государственный Дарвиновский музей, Москва) и О.С. Гринченко (заказник «Журавлиная Родина») за помощь в сборе информации по гнездованию золотистой щурке в Московской обл., Л.В. Маловичко (Российский государственный аграрный университет им. КА. Тимирязева) за конструктивные комментарии по содержанию статьи, а также Н.Е. Николаевой за определения видовой принадлежности перепончатокрылых. Наша признательность жителю д. Ферязкино В.А. Титову за помощь в наблюдениях.

Виноградов А.А. Первый известный случай гнездования золотистой щурки (Merops apiaster L.) в Тверской области / А.А. Виноградов, А.В. Зиновьев // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2014. № 2. С. 38-47

Список литературы Первый известный случай гнездования золотистой щурки ( Merops apiaster L.) в Тверской области

- Зиновьев В.И. 1985. Птицы лесной зоны европейской части СССР. Ракшеобразные, дятлообразные, козодоеобразные, стрижеобразные//Влияние антропогенных факторов на структуру и функционирование биогеоценозов. Сборник научных трудов. Калинин: КГУ. С. 80-106.

- Калякин М.В. 2005. Птицы Москвы и Подмосковья -2003. М.: Изд-во КМК. 312 с.

- Калякин М.В., Волцит О.В. 2008. Птицы Москвы и Подмосковья -2005. М.: Изд-во КМК. 179 с.

- Маловичко Л.В., Константинов В.М. 2000. Сравнительная экология птиц-норников: Экологические и морфологические адаптации. Ставрополь: СГУ. 288 с.

- Чудненко Д.Е., Розин Д.А. 2012. О внесении золотистой щурки (Merops apiaster Linnaeus, 1758) в Красную книгу Ивановской области//Редкие животные и грибы: материалы по ведению Красной книги Ивановской области. Иваново: ПресСто. С. 61-64.

- Шапошников Л., Головин О.В., Сорокин М.Г., Тараканов А. 1959. Животный мир Калининской области. Калинин: Калининское книжное изд-во. 460 с.

- Barham K.E.I., Conder P.J., Ferguson-Lees I.J. 1956. Bee-eaters nesting in Britain, 1955//Bird Notes. V. 28. P. 34-43.

- Fry C.H. 2001. Family Meropidae (Bee-Eaters)//Handbook of the Birds of the World. V. 6: Mousebirds to Hornbills. Spain: Lynx Edicions. V. 6. P. 286-341.

- Fry C.H. 2010. The Bee-Eaters. London: Poyser. Poyser Monographs. 320 p.

- Krebs J.R., Avery M.I. 1984. Chick growth and prey quality in the European bee-eater (Merops apiaster)//Oecologia. V. 64. № 3. P. 363-368.

- Krebs J.R., Avery M.I. 1985. Central place foraging in the European bee-eater, Merops apiaster//Journal of Animal Ecology. V. 54. № 2. P. 459-472.