Первый опыт 3-D печати моделей интракраниальных артерий в тренинге и обучении эндоваскулярным нейроинтервенциям

Автор: Климовский С.Д., Газарян Г.Г., Кричман М.Д., Мирилашвили Т.Ш.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: Эндоваскулярное вмешательство, зачастую, является средством первой линии в лечении пациентов с патологией интракраниальных артерий. Специалистам, выполняющим лечебные вмешательства по поводу сосудов головного мозга, необходимо иметь специализированную практическую подготовку, поскольку цена ошибки крайне высока. Поэтому эти вмешательства выполняются резидентами и ординаторами самостоятельно наименее часто по сравнению с другими эндоваскулярными операциями. Печать трехмерных моделей - уникальный образовательный инструмент, способный повысить эффективность обучения эндоваскулярным техникам. Однако, до настоящего времени, роль этой новой технологии в подготовке специалистов, так же как особенности ее применения освещены недостаточно.Цель: анализ влияния применения 3D-печати индивидуально воссозданной цифровой модели сосудистых структур головного мозга на результаты тренинга и обучения техническим аспектам эндоваскулярных нейроинтервенций.Материалы и методы: На первом этапе исследования проведен анализ принципиальной возможности 3D-печати на основе индивидуально воссозданной цифровой трехмерной модели сосудов (на примере бифуркации сонной артерии). В качестве исходного сырья для 3D-печати выбран силикон. Установлено, что при печати однокомпонентным силиконом имеется значительная ребристость модели. Апробированы двухкомпонентные силиконовые компаунды; продемонстрировано их соответствие требуемым характеристикам сосудистой модели по оптической прозрачности и прочности. Изготовлены 20 вариантов моделей бифуркаций сонной артерии. Задачей второго этапа было создание 3D моделей сосудистых структур более сложной формы и меньшего внутреннего диаметра, чем на первом этапе. В результате, спроектированы 3D-модели и созданы на их основе образцы церебральных артерий (2-5 мм). На третьем этапе модели артериального сосудистого русла применены для обучения и тренинга эндоваскулярных нейроинтервенций.Результаты: В симуляционном тренинге, имитирующем вмешательство, приняли 5 эндоваскулярных хирургов (с условными номерами 1-5). Ни одному не удалось успешно выполнить все 10 попыток, при этом, как минимум, один успех зафиксирован у всех. Количество успешных попыток: 8, 7, 7, 1, 3, соответственно. Количество попыток до первого успеха: 1, 2, 1, 7, 6. Время, затраченное на успешную попытку (М±σ): 25±8, 30±12, 45±15, 45, 65/60 мин. Общая оценка хирургом эффективности и целесообразности симуляционного тренинга по 5-балльной шкале: 3, 4, 5, 5, 3. Большинство участников тренинга отметили невысокую реалистичность моделей и несоответствие характеристик внутренней стенки модели - реальному эндотелию сосуда: использованный силикон был слишком жёстким, что ограничивает его использование в качестве учебного прототипа.Заключение: 3D-печать сосудистых структур с целью отработки элементов нейроваскулярного вмешательства представляется перспективной методикой. Первый опыт продемонстрировал, что ее внедрение сопровождается значительными трудностями, связанными как с начальным этапом освоения нового метода, так и с существующими ограничениями самой технологии.

Интракраниальные артерии, эндоваскулярное вмешательство, трехмерное моделирование, 3d-печать, обучение, тренинг

Короткий адрес: https://sciup.org/140308714

IDR: 140308714 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_31

Текст научной статьи Первый опыт 3-D печати моделей интракраниальных артерий в тренинге и обучении эндоваскулярным нейроинтервенциям

Патологические изменения в сосудах головного мозга, приводящие к нарушениям мозгового кровообращения, являются одной из ведущих причин

THE FIRST EXPERIENCE OF USING 3-D PRINTED MODELS OF INTRACRANIAL ARTERIES IN TRAINING AND TEACHING ENDOVASCULAR NEUROINTERVENTIONS

City Clinical Hospital named after A.K. Yeramishantsev, Moscow

Objective: to analyze the effect of 3D printing of an individually recreated digital model of vascular structures of the brain on the results of training and education in the technical aspects of endovascular neurointerventions.

Materials and methods: At the first stage of the study, an analysis of the fundamental possibility of 3D printing was carried out, based on an individually recreated digital threedimensional model of vessels (using the carotid artery bifurcation as an example). Silicone was selected as the raw material for 3D printing. It was found that when printing with one-component silicone, there is significant ribbing of the model. Two-component silicone compounds were tested; their compliance with the required characteristics of the vascular model in terms of optical transparency and strength was demonstrated. 20 variants of carotid artery bifurcation models were manufactured. The task of the second stage was to create 3D models of vascular structures of a more complex shape and a smaller internal diameter than at the first stage. As a result, 3D models were designed and samples of cerebral arteries (2-5 mm) were created on their basis. At the third stage, the arterial vascular models were used for training in endovascular neurointerventions.

Results: Five endovascular surgeons (with conditional numbers 1-5) took part in the simulation training. None of them managed to successfully complete all 10 attempts, while at least one success was recorded for all of them. Number of successful attempts: 8, 7, 7, 1, 3 respectively. Number of attempts to the first success: 1, 2, 1, 7, 6. Time spent on a successful attempt (M± σ ): 25±8, 30±12, 45±15, 45, 65/60 min. Overall assessment of the effectiveness and feasibility of the simulation training by the surgeon on a 5-point scale: 3, 4, 5, 5, 3. Most of the training participants noted the low realism of the models and the discrepancy between the characteristics of the inner wall of the model and the real endothelium of the vessel: the silicone was too rigid, which limits its use as a training prototype.

Conclusion: 3D printing of vascular structures for the purpose of practicing in neurovascular intervention seems to be a promising technique. The first experience demonstrated that its implementation is accompanied by significant difficulties associated with both the initial experience the new method and with the existing limitations of the technology itself.

инвалидизации и смертности населения. Эндоваскулярное вмешательство является методом выбора, что связано с лучшим прогнозом, более низкой частотой осложнений и летальных исходов в сравнении с от-

крытой нейрохирургией или медикаментозным лечением [1–3].

В ряде научных исследований продемонстрировано, что риск осложнений значительно снижается с увеличением опыта врача [4; 5]. В то же время, эндоваскулярная хирургия относится к той области медицины, где передача навыков может быть затруднена и ограничена: цена ошибки вследствие недостаточного опыта может быть чрезвычайно высока. Для успеха операции требуется исчерпывающее понимание индивидуальной анатомии пораженных сосудов, так же как виртуозные мануальные навыки. Вмешательства на интракраниальных сосудах являются теми операциями, которые молодые специалисты наименее часто выполняют самостоятельно [6]: последние чаще всего принимают участие в операции в качестве ассистентов, но не основных исполнителей.

Потому совершенствование системы подготовки эндоваскулярных хирургов к выполнению вмешательств на сосудах головного мозга является актуальной проблемой. Любой метод, который позволит улучшить технику и способности хирурга, должен быть внимательным образом рассмотрен.

Особый интерес в плане повышения уровня подготовки интервенционных специалистов при выполнении вмешательств, требующих высокого уровня мануальных технических навыков, представляет моделирование процедур посредством трехмерной (3D) печати сосудистых структур [7–8]. Трудно переоценить пользу, которую способно приносить стереоскопическое восприятие в процессе изучения цереброваскулярной анатомии, а также в ходе отработки мануальных приемов, позволяющих преодолеть препятствия при проведении эндоваскулярных проводников и инструментов к объекту вмешательства. Стереопсис, то есть, способность воспринимать объект в трех измерениях, имеет решающее значение.

С момента своего появления несколько десятилетий назад частота клинического использования и сфера применения трехмерной печати значительно увеличились в различных областях медицины, в том числе в хирургическом планировании и обучении [9–11]. Тем не менее, методика 3D-печати моделей для применения в интересах именно нейрососудистых интервенционных процедур до сих пор сопряжена со значительными проблемами. Весьма затруднительным представляется сбор первичных данных для подготовки индивидуальной сосудистой модели, до настоящего времени нет четкого понимания, какая из технологий аддитивного производства способна оказаться наиболее приемлемой в нейроэндоваскулярной хирургии.

Цель: анализ влияния применения 3D-печати индивидуально воссозданной цифровой модели сосудистых структур головного мозга на результаты тренинга и обучения техническим аспектам эндоваскулярных нейроинтервенций.

В процессе проведения настоящего поискового исследования предстояло получить ответы на следующие проблемные вопросы:

-

• Тип принтера и технология печати, наиболее подходящие для 3D-печати сосудистых моделей;

-

• Выбор материала для 3D-печати, в том числе с учетом цены, доступности и качества получаемых моделей;

-

• Влияние применения сосудистых 3D моделей на эффективность обучения специалистов и тренинга эндоваскулярных нейроинтервенций.

Для проведения настоящего пилотного исследования рентген-хирургическое отделение ГКБ им. А.К. Ерами-шанцева было дооснащено следующим оборудованием (при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы): Комплекс для 3D печати Sintratec kit; 3D принтер Formlabs; 3D принтер Picaso Designer XL; 3D сканер Range Vision Spectrum; 3D сканер Scanform.

В рамках реализации научно-исследовательских работ было предусмотрено три этапа:

-

1. Изучение технических возможностей 3D-печати с применением различных методик, разработка процесса и пробное изготовление простых трехмерных сосудистых моделей;

-

2. Подбор оптимальных методик 3D-моделирования. Отработка и доведение параметров технологического процесса до требуемых, пробная печать усложненных и разветвленных сосудистых конструкций;

-

3. Применение предоперационного 3D-моделирования. Оценка симуляционных качеств модели.

Первый этап исследования

Цель этапа: анализ принципиальной возможности 3D-печати на основе индивидуально воссозданной цифровой трехмерной модели нависающих элементов, в том числе, с учетом различных механических свойств используемых материалов.

Предварительная подготовка к процессу 3D-печати прототипов сосудистых моделей начиналась с импортирования результатов лучевой диагностики пациентов из ангиографического архива отделения эндоваскулярной хирургии ГКБ им. А.И. Ерамишанцева. Сбор данных изображений с помощью встроенного программного обеспечения переводили в формат DICOM (от англ. Digital Imaging and Communications in Medicine – цифровая визуализация и коммуникации в медицине). Далее, наборы данных DICOM преобразовывали в трехмерную цифровую модель (файл STL) с использованием бесплатного программного обеспечения Blender Foundation, проводили виртуальную постобработку – очистку и корректировку, после которой файл считали готовым для печати на 3D-принтере.

Выполнялась сегментация сосудистого русла по двум основным вариантам: а) сегмент магистральных церебральных артерий диаметром 4–6 мм, протяженностью 12–15 см; б) сегмент церебральных артерий среднего калибра диаметром 1,5–3 мм, протяженностью 10–15 см. Обработанные данные использовались для формирования силиконовых моделей по двум методикам: 1. инжекция под давлением двухкомпонентного жидкого

силикона в форму; 2. формование HTV силикона формой под давлением.

В качестве исходного сырья для 3D-печати выбран силикон. Плотность этого материала условно соответствует плотности стенки артерий. Его достаточная прозрачность позволяет исследователю видеть созданную модель насквозь, что дает возможность оценивать взаимосвязь различных структур, наблюдать за установленными инструментами и проводимыми манипуляциями, имитировать и отрабатывать ключевые моменты оперативного эндоваскулярного вмешательства. Наконец, силикон имеет приемлемое соотношение цена/доступность.

Следует отметить, что качество готовых изделий зависит от твердости используемых силиконовых материалов. В то же время, чем тверже материал, тем сложнее выполнять заливку образца и добиться равномерной экструзии из сопла принтера. Дополнительным фактором, существенно влияющим на результат, являлся тот, что силикон разных производителей сильно отличается друг от друга по характеристикам.

Уже на инициальном этапе отработки технологии моделирования сосудистых структур было установлено, что при трехмерной печати однокомпонентным силиконом имеется значительная ребристость модели. Особенно остро эта проблема проявляется при изготовлении моделей со сложной геометрией и мелкими разветвленными структурами.

Далее, в ходе работ апробированы для применения двухкомпонентные силиконовые компаунды со следующими характеристиками твердости по Шору: 40, 30, 20, 10, 5, 1. В результате проведенных экспериментов эмпирически определена плотность силикона, в наибольшей степени соответствующая заданным характеристикам материала для обливки сосудистой модели (на примере бифуркации сонной артерии) – с твердостью по Шору 30 и 40. Установлено, что из апробированных материалов, наиболее соответствующим требованиям является Hoongian Silicon HL-8101. Другие примененные жидкие двухкомпонентные силиконы показали низкую прочность на разрыв и балансирующую на грани удовлетворительности оптическую прозрачность.

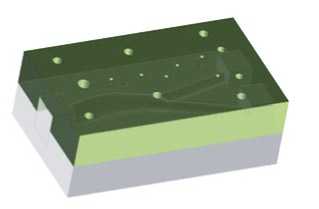

На первом этапе смоделирована бифуркация сонной артерии. Апробирована технология печати с построением опор нависающих элементов с использованием единого экструдера, а также технология построения опор из более жесткого полимера с использованием вспомогательного экструдера.

Апробированы три способа, подходящие для трехмерной печати двухкомпонентным силиконом: послойное наплавление LSR силиконом, ротационное литье, формование под давлением силиконовой резины горячей вулканизации (High Temperature Vulcanized – HTV). Установлено, что изделия, изготовленные методом послойного наплавления из LSR силикона, не соответствуют требованиям по качеству. Также к недостаткам этого способа можно отнести очень низкую скорость печати. Две другие

А

Б

Рис. 1. Мастер-форма для отливки модели в собранном виде (А) и в разъемном состоянии (Б).

методики признаны условно подходящими для целей исследования.

На начальном этапе работ для изготовления прототипов изделия методом 3D-печати в соответствии с разработанной виртуальной моделью были изготовлены из ABS пластика индивидуальные мастер-формы (оснастка) для отливки силикона (Рис. 1), состоящие каждая из матрицы (ограничение внешних контуров изделия) и пуансона (ограничение внутренних контуров изделия).

Для производства опытного образца с использованием силиконовой резины горячей вулканизации проведена доработка мастер-форм, полученных методом 3D-печати, предназначенных для проведения испытаний на основе жидкого силикона и пригодных для использования твердого силикона горячей вулканизации. Результат: полученное изделие подходит по требуемым характеристикам, в том числе по оптической прозрачности и прочности.

Общий результат первого этапа: смоделированы 20 вариантов моделей бифуркаций сонной артерии, в которых учтены геометрия сосудов, наличие патологических изменений стенок артерий и другие особенности. Недостатками полученных моделей следует считать относительно простую геометрию сосудов и небольшую протяженность воспроизводимого участка, не в полной мере подходящие для отработки мануальных навыков сложных эндоваскулярных вмешательств; невысокую гладкость стенки; отсутствие возможности включения в модель структур другой плотности (например, имитаций кальцинатов сосудов или сосудистых мальформаций). Также установлено, что оптическая прозрачность использованного силикона не всегда в полной мере отвечает требованиям цветности и прозрачности.

Второй этап исследования

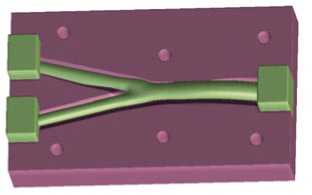

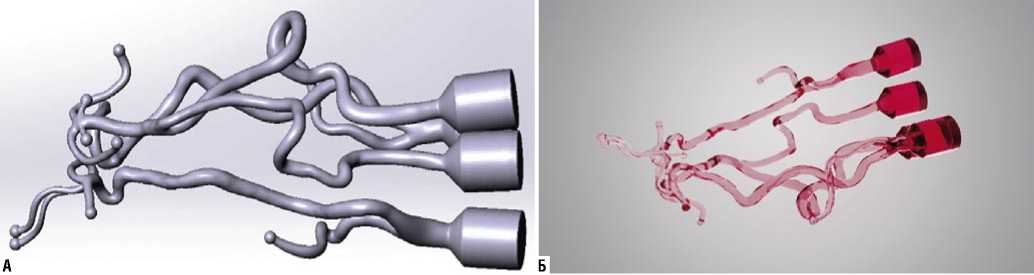

Основной задачей второго этапа было изготовление моделей сосудистых структур с формой, более сложной, чем примененные на первом этапе модели бифуркации сонной артерии. Разработаны трехмерные цифровые модели сосудов головного мозга на основе реальной геометрии сосудов человека, полученной по ранее изложенной методике получения STL-файлов.

Основная проблема при проектировании заключалась в сложной геометрии воспроизводимых сосудов, вследствие чего требовалось создание отдельных фрагментов участков сосудистого русла, достаточно мало искривленных, чтобы имелась возможность извлечения пуансонов без повреждения сосудистой стенки модели. Это, в свою очередь, требовало последовательного соединения воспроизведенных фрагментов в местах сосудистых бифуркаций (Рис. 2–4). Разработка объемного

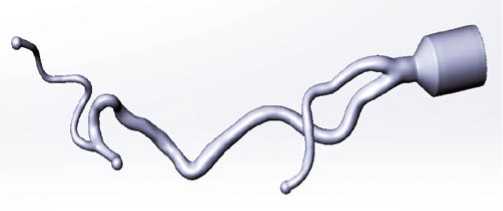

Рис. 2. Модель отдельного сосуда головного мозга.

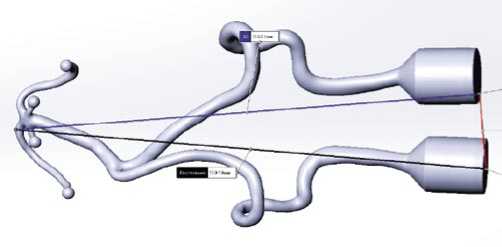

Рис. 3. Модель сосудистого русла в районе Виллизиева круга, воспроизведенного путем соединения двух отдельно созданных фрагментов сосудистых структур.

объекта начиналась с моделирования конструктива отдельных артерий (Рис. 2).

Дополнительно проработано соединение сосудистых узлов в области Виллизиева круга (Рис. 3).

Общий вид модели в собранном состоянии представлен на рис. 4.

Общим результатом второго этапа исследований является получение методом 3D-печати из двухкомпонентных силиконовых компаундов усложненных опытных изделий, моделирующих участки артериального сосудистого русла церебральных артерий внутренним диаметром от 10 до 2 мм на основе цифровых сосудистых 3D-моделей (STL).

Третий этап исследования

Основная цель этапа: применение моделирования артериального сосудистого русла и трехмерной печати для обучения и тренинга в рамках подготовки специалистов к эндоваскулярным нейроинтервенциям.

Персонализированные виртуальные STL сосудистые модели созданы для 7 пациентов; для 3 из них произвести 3D-печать оказалось невозможным по причине особенностей ангуляции и/или выраженного кинкинга артерий на каком-либо участке, соответствующем «зоне интереса», а также из-за невозможности сегментации какого-либо участка артерии, значимого для проведения вмешательства. В дальнейшем, четыре модели, оказавшиеся пригодными для 3D-печати, были реплицированы в количестве 5 экземпляров каждая (в соответствии с запланированным количеством участников симуляционного тренинга).

Из 20 изготовленных 3D-моделей 10 (50%) оказались непригодными для дальнейших целей по следующим причинам:

– в связи с поломкой воспроизводимых имитаторов мелких структур (2–3 мм) в процессе печати или при склеивании фрагментов в ходе сборки цельной модели (n = 4);

– склеивания вместе в единый конгломерат сосудов, идущих под углами меньше 100, в процессе литья силиконом (n = 3);

– наличия перемычек вследствие неполного удаления каркасных структур, необходимых для печати, или

А

Б

Рис. 4. А – модель сосудов головного мозга в собранном виде; Б – рендерное изображение модели.

присутствия значимых внутрипросветных шероховатостей, в том числе в местах склейки фрагментов сосудов после удаления пуансонов (n = 3).

Таким образом, для тренинга суммарно удалось создать 10 моделей сосудистого русла и объекта вмешательства, которые были распределены между участниками случайным образом. Последнее обстоятельство имело значение только для выбора модели, на которой каждый из участников имел возможность выполнить имитацию вмешательства первым (то есть на нативном препарате), поскольку допускалось, что модель может быть подвержена каким-либо повреждениям в процессе имитации эндоваскулярной процедуры.

Для имитации эндоваскулярного вмешательства использовали методику безлучевого проецирования области, представляющей объект интервенции. Для этого распечатанный на 3D-принтере силиконовый фрагмент модели сосудистого русла размещали на светящейся LED-панели сканера. Учитывая высокую прозрачность изготовленных силиконовых моделей, это позволяло видеть насквозь всю сосудистую структуру. Далее, на штативе над сканером размещали камеру смартфона, изображение с которой транслировали на монитор компьютера, размер диагонали которого был сопоставим с монитором, использующимся в ангиографической операционной.

В качестве имитации эндоваскулярного вмешательства было выбрано одно из самых сложных в интервенционной неврологии – эмболизация интракраниальной аневризмы. Суть тренинга заключалась в проведении гайд-катетера, основного катетера и (условно) эмболизирующих агентов к объекту эндоваскулярной интервенции.

Вмешательства выполняли пять эндоваскулярных хирургов (трое из них имели опыт эндоваскулярных нейроинтервенций). Каждому хирургу была предоставлена возможность выполнить 10 попыток эмболизации аневризмы, по одной на каждой изготовленной сосудистой модели. Предоставление единственной попытки в пределах одной модели (с неограниченным количеством вариантов действий и времени выполнения) был обусловлен, как небольшим количеством изготовленных моделей, так и с концептуальной позицией избегания привыкания к архитектонике сосудистой модели, что невозможно при переносе на реальную клиническую практику. Выбор инструментария (проводники, катетеры, микрокатетеры и т.д.) осуществлялся каждым хирургом индивидуально и был скрыт от других участников. Оценивали: количество успешных попыток; количество попыток до первого успеха, количество попыток до двух успехов; количество успешных попыток подряд; время, затраченное на каждую попытку; этапы, сопровождавшиеся наибольшим количеством технических сложностей и ошибок; кривую обучения.

После тренинга хирургам, участвовавшим в эксперименте, была предоставлена возможность оценить его эффективность и целесообразность применения по 5-балльной системе.

Результаты симуляционного тренинга представлены в таблице 1.

Табл. 1. Результаты тренинга, имитирующего нейроэндоваскулярное вмешательство

|

Эндоваскулярный хирург |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Опыт выполнения нейроэндоваскуляр-ных вмешательств, лет |

10 |

7 |

3 |

– |

– |

|

Количество успешных попыток |

8 |

7 |

7 |

1 |

3 |

|

Количество попыток до первого успеха |

1 |

2 |

1 |

7 |

6 |

|

Количество попыток до двух успехов |

2 |

3 |

3 |

– |

8 |

|

Количество успешных попыток подряд |

6 |

5 |

3 |

– |

– |

|

Время, затраченное на успешную попытку, мин. (М± σ ) |

25±8 |

30±12 |

45±15 |

65 |

55; 45; 60 |

|

Общая оценка хирургом эффективности и целесообразности симуляционного тренинга |

3 |

4 |

5 |

3 |

5 |

В целом, в процессе обучения и тренинга эндоваскулярных хирургов отмечено улучшение практических навыков в результате применения сосудистых 3D моделей. Как минимум, одна успешная попытка зафиксирована в всех участников, в том числе и у не обладавших опытом нейроинтервенций. Примечательно, что ни одному хирургу не удалось успешно выполнить все 10 попыток.

Большинство участников тренинга отметили невысокую реалистичность моделей: силикон, использованный в исследовании, был слишком жёстким для упражнений на мелких сосудистых структурах в качестве учебного прототипа. Также отмечено несоответствие характеристик внутренней стенки модели – реальному эндотелию сосуда, что могло повлиять на успех тренинга по имитации нейроэндоваскулярного вмешательства. Тем не менее, ими же выло высказано мнение о полезности проведения подобных тренингов для улучшения практических навыков (средняя оценка «4» по 5-балльной системе).

Таким образом, первый опыт моделирования и 3D-печати внутричерепных сосудистых структур с целью отработки элементов эндоваскулярного вмешательства продемонстрировал, что ее внедрение и применение сопровождается значительными трудностями, отчасти связанными с начальным этапом освоения нового метода, но также и с существующими ограничениями самой технологии. «Ахиллесовой пятой» производственного процесса является недостаточная разрешающая способность лучевых методов, необходимых для подготовки STL файла и последующей 3D-печати сложных сосудистых моделей. Дополнительные ограничения обусловлены характеристиками использованных принтеров и материалов для 3D-печати. Примененные технологии не позволили обеспечить воспроизведение сосудистых структур требуемой протяженности и сложности ветвления.

Заключение

В перспективе, 3D-печать сосудистых моделей может принести огромную пользу именно в плане альтерна-

тивного подхода к обучению и отработке навыков перед самостоятельным выполнением нейроэндоваскулярных процедур. Потенциально, затраты на освоение и внедрение технологии могут нивелироваться ее очевидной пользой в сложных или нестандартных клинических ситуациях. Ключевым условием тиражирования технологий 3D-печати в эндоваскулярной нейрохирургии является качество воспроизводимых моделей. Более широкое применение 3D-печати будет способствовать снижению себестоимости, и, в конечном итоге, более широкому доступу специалистов к ее применению. Исследования, направленные на оценку влияния 3D-моделирования и 3D-печати на результаты лечения пациентов, позволят получить объективное представление о клинической эффективности данной технологии.

Дополнительная информация. Источник финансирования. Исследование и поисково-аналитическая работа при подготовке рукописи проведены при финансовой поддержке Департамента здравоохранения города Москвы и администрации ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.

Список литературы Первый опыт 3-D печати моделей интракраниальных артерий в тренинге и обучении эндоваскулярным нейроинтервенциям

- Rinkel GJ, Djibuti M, Algra A, Gijn JV. Prevalence and risk of rupture of intracranial aneurysms. Stroke. 1998; 29: 251-6. doi: 10.1161/01.STR.29.1.251.

- Ziai WC, Carhuapoma JR. Intracerebral Hemorrhage. Continuum (Minneap Minn). 2018 Dec; 24(6): 1603-1622. doi: 10.1212/CON.0000000000000672.

- Darkwah Oppong M, Skowronek V, Pierscianek D, et al. Aneurysmal intracerebral hematoma: risk factors and surgical treatment decisions. Clin Neurol Neurosurg. 2018; 173: 1-7. doi: 10.1016/j.clineuro.2018.07.014.

- Singh V, Gress DR, Higashida RT, et al. The learning curve for coil embolization of unruptured intracranial aneurysms. Am J Neuroradiol. 2002; 23: 768-71.

- Consoli A, Renieri L, Mura R, et al. Five to ten years follow-up after coiling of 241 patients with acutely ruptured aneurysms. Intervent Neuroradiol. 2012; 18(1): 5-13. doi: 10.1177/159101991201800101.

- Stienen MN, Bartek J, Czabanka MA, et al. Neurosurgical procedures performed during residency in Europe preliminary numbers and time trends. Acta Neurochir (Wien). 2019; 161: 843-853. doi: 10.1007/s00701-019-03888-3.

- Bairamian D, Liu S, Eftekhar B. Virtual reality angiogram vs 3-dimensional printed angiogram as an educational tool – a comparative study. Neurosurgery. 2019; 85(2): E343-E349. doi: 10.1093/neuros/nyz003.

- Torres I, De Luccia N. Artifcial vascular models for endovascular training (3D printing). Innov Surg Sci. 2018; 3(3): 225-234. doi: 10.1515/ iss-2018-0020.

- Mankovich NJ, Samson D, Pratt W, et al. Surgical planning using three-dimensional imaging and computer modeling. Otolaryngol Clin North Am. 1994; 27(5): 875-889.2.

- Kim GB, Lee S, Kim H, et al. Three-dimensional printing: basic principles and applications in medicine and radiology. Korean J Radiol. 2016; 17(2): 182-197. doi: 10.3348/kjr.2016.17.2.182.

- Багатурия Г.О. Перспективы использования 3D-печати при планировании хирургических операций // Медицина: Теория и практика. – 2016. – Т.1. – №1. – С.26-35.