Первый опыт применения пристеночной остеотомии шейки плечевой кости в лечении привычного вывиха плеча

Автор: Коломиец Андрей Александрович, Голоденко Андрей Иванович, Вигель Вячеслав Дмитриевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

Разработан метод лечения привычного вывиха плеча у спортсменов и больных, профессия которых связана с тяжелым физическим трудом. Он предусматривает сочетание множественной закрытой остеоперфорации плечевой кости по ходу межбугорковой борозды и переднего края суставной впадины лопатки с пристеночной остеотомией внутренней полуокружности хирургической шейки плеча. Преобразование посттравматической гематомы в фиброзную ткань укрепляет поврежденную капсулу плечевого сустава (создание рубцовой преграды), стабилизирует сустав. Пролечено 15 пациентов с посттравматическим передним привычным вывихом плеча. Возраст пациентов был в интервале от 19 до 43 лет. Мужчин было 14 (93,3 %), женщин - 1 (6,7 %). У всех больных при сохранении полного объема движений и косметики в плечевом суставе была восстановлена стабильность. Рецидивы вывиха плеча отсутствовали.

Привычный вывих плеча, остеоперфорация, лигаменто-капсуло-тенодез, пристеночная остеотомия

Короткий адрес: https://sciup.org/142121350

IDR: 142121350

Текст научной статьи Первый опыт применения пристеночной остеотомии шейки плечевой кости в лечении привычного вывиха плеча

На протяжении двух десятков лет наша клиника занимается разработкой нового метода хирургического лечения больных с нестабильностью и привычным вывихом (ПВП) плечевого сустава [1-8]. Основная философия этого метода – создание параоссальных околосуставных преград (барьеров), которые будут стабилизировать плечевой сустав. Проанализировав технику существующих методов хирургического лечения ПВП, мы пришли к выводу, что в основе каждого из них лежит лигаменто-капсуло-тенодез. Многослойное повреждение околосуставных тканей за счет операционного доступа к плечевому суставу, транспозиция сухожилий, создание дупликатуры капсулы сустава, костнопластическое создание костных преград, препятствующих вывиху головки плеча неминуемо заканчивается рубцовым замещением суставного грыжевого мешка и его устья.

Внедрение с 1992 года в практику лечения ПВП (пролечен 51 больнй) разработанного нами метода стабилизирующего лигаменто-капсуло-тенодеза, основанного на деротирующе- удлиняющих остеотомиях хирургической шейки плеча [1, 2] с его фиксацией аппаратом Илизарова в целом решило проблему стабилизации плеча. Мощная циркулярная рубцово-хрящевая муфта, формирующаяся за счет организации гематомы зоны остеотомии, заполняла подмышечный синовиальный карман и укрепляла капсулу сустава. Однако метод имел недостатки: необходимость проведения полной поперечной остеотомии плечевой кости; длительная фиксация аппаратом Илизарова. С учетом этих недостатков в 2003 году метод был усовершенствован [3, 5, 6], лигаменто-капсуло-тенодез стал носить направленный характер. Мы отказались от поперечной остеотомии, заменив ее множественной остеоперфорацией плечевой кости (костным шилом) по ходу межбугорковой борозды, внутренней полуокружности шейки плеча, а также передне-нижнего края суставной впадины лопатки. Остеоперфорации были необходимы для создания гематомы и пропитки тканей сустава строго в проекции формирующегося “грыжевого мешка” для вывихивающейся головки плеча.

Их наносили костным шилом под контролем ЭОП. Пролечено 78 больных ПВП. У 2 мужчин на фоне подъема больших тяжестей наступил рецидив ПВП.

Метод не применялся у пациентов, работа которых была связана с тяжелым физическим трудом и занятиями спортом (штанга, борьба, теннис…). Для вышеуказанной категории больных он был модифицирован.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С 2007 года нами прооперировано 14 (93,3 %) мужчин и 1 (6,7 %) женщина с посттравматическим передним привычным вывихом плеча в возрасте от 19 до 43 лет при давности травмы от 1 до 6 лет. У большинства пациентов количество вывихов сустава в анамнезе составляло от 20 до 60, а у 2 пациентов свыше 100. У 9 пациентов работа была связана с поднятием и переносом тяжестей, трое занимались тяжелой атлетикой, еще трое сотрудников УВД профессионально занимались силовыми единоборствами.

Техника операции . Под наркозом и контролем ЭОП через разрез кожи 1 см по передней поверхности плечевого сустава на уровне хирургической шейки осуществляли:

-

1. Множественную остеоперфорацию плечевой кости по межбугорковой борозде костным шилом диаметром 3-5 мм на глубину 15-20 мм (Цель – вызвать фиброзный тенодез сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча по типу операции Геймановича или Свердлова).

-

2. Множественную остеоперфорацию передненижнего края суставной впадины лопатки костным шилом диаметром 2-3 мм на глубину 5-10 мм (Цель – сформировать фиброзное сращение оторванной хрящевой губы и края суставной впадины лопатки по типу операции Банкарта).

-

3. Формирование узким долотом костного отщепа (пристеночная остеотомия) на внутренней полуокружности хирургической шейки плеча размерами до 15-20 мм на 15-20 мм (Цель – рубцовое заращение-сморщивание грыжеобразно растянутого подмышечного синовиального кармана, укрепление фиброзной тканью передней части капсулы сустава по типу операции

РЕЗУЛЬТАТЫ И

При длительности наблюдения от 6 месяцев до 2 лет по шкале Rowe-Zarins получены следующие результаты: отлично – 1 (6,7 %); хорошо – 8 (53,3 %); удовлетворительно – 6 (40 %). Средний балл по системе Rowe-Zarins у пролеченных больных был увеличен с 10,6 до 68,2 ( <0,001).

Рецидивы вывиха плеча после операции отсутствовали, периодическое чувство неустойчивости присутствовало только при физической нагрузке у 13 (86,7 %) пациентов. У 10 (66,7 %)

Бойчева II или Ванштейна).

Операцию завершали наложением кожного шва и асептической повязки. Руку фиксировали ортопедической или гипсовой повязкой типа Дезо на 4-6 недель. Лечение завершали курсом реабилитационной терапии длительностью 2-4 недели для разработки движений в плечевом суставе, восстановления силы и трофики мышц. Ограничение подъема тяжестей и тяжелой физической нагрузки на плечевой пояс рекомендовали на 6 месяцев.

Оценка результатов осуществлялась анкетированием методом сплошной выборки пациентов по распространенной за рубежом сортировочной системе Rowe-Zarins (1963). Данная система предназначена для изучения результатов лечения пациентов с привычным вывихом плеча по четырем основным параметрам: функция, боль, стабильность, диапазон движений в плечевом суставе. Результат оценивается суммированием баллов по каждому критерию (отлично – 90-100; хорошо – 70-89; удовлетворительно – 40-69; неудовлетворительно – 39 и менее баллов).

Статистическая обработка анализируемых данных выполнена с использованием русскоязычной версии пакета прикладных программ STATISTICA (1999 г.) фирмы StatSoft Inc. (США). Уровень значимости или вероятности справедливости нулевой гипотезы (ρ) определялся универсальным для сопоставления групп по количественным и качественным признакам методом непараметрической статистики с использованием вариантов критерия χ2 (или “Chisquare”) при вероятности безошибочного прогноза 95 % ( <0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ пациентов ограничения в работе отсутствовали, у 5 (33,3 %) были умеренные на фоне значительного исходного ограничения в работе (табл. 1). Постоянные боли без нагрузки сменились у половины больных их полным отсутствием или умеренными болями при длительной нагрузке у другой половины. Объем движений в суставе у 6 (40 %) пациентов уменьшился после операции до 25 % на фоне аналогичного ограничения активных движений у всех больных до операции.

Таблица 1

Отдаленные результаты лечения пациентов с ПВП по Rowe-Zarins

|

№ |

Показатель |

Колич. баллов |

Колич. больных |

% |

|

1. |

Функция ограничений в работе и занятиях спортом нет ограничений в работе нет, небольшое ограничение при занятиях спортом умеренные ограничения в работе и занятиях спортом значительные ограничения в работе и занятиях спортом |

50 35 20 0 |

1 (0)* 9 (0) 5 (0) 0 (15) |

6,7 (0) 60 (0) 33,3 (0) 0 (100) |

|

2. |

Боль отсутствует умеренная боль в суставе при длительной физической нагрузке постоянная боль, независимо от физических нагрузок |

10 5 0 |

7 (0) 8 (2) 0 (13) |

46,7 (0) 53,3 (13,3) 0 (86,7) |

|

3. |

Стабильность периодически появляется чувство неустойчивости (дискомфорта) в суставе при физической нагрузке периодически появляется чувство неустойчивости (дискомфорта) в сус таве при отведении и наружном вращении руки постоянное чувство неустойчивости (дискомфорта) в суставе |

30 15 0 |

13 (0) 2 (0) 0 (15) |

86,7 (0) 13,3 (0) 0 (100) |

|

4. |

Диапазон движений движения в суставе в полном объеме уменьшение объёма движений в суставе до 25% уменьшение объёма движений в суставе более 25% |

10 5 0 |

9 (15**) 6 (0) 0 (0) |

60 (100) 40 (0) 0 (0) |

Примечание: * – цифры в скобках отражают состояние пациентов до операции; **– активные движения были уменьшены в объеме свыше 25-30 %.

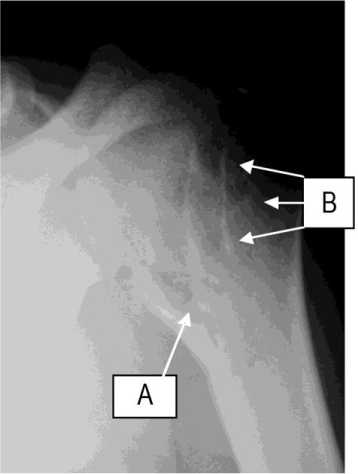

Клинический пример . Больной Х, 31 года, поступил в клинику 20.10.2008 с диагнозом: рецидив привычного вывиха левого плеча. Травму получил на соревнованиях по самбо (тяжелый вес – 120 кг) в 2000 году. После вправления вывиха от гипсовой иммобилизации отказался. Наступил привычный вывих плеча. Оперирован в 2001 году по методу Геймановича – рецидив вывиха через 6 месяцев после начала тренировок. В анамнезе около 30 вывихов при движении рукой по типу “метания гранаты”. Беспокоят постоянные умеренные боли и участившиеся при небольшой физической нагрузке вывихи. Сустав нестабилен, положительны симптомы В.Г. Вайнштейна, Б.К. Бабича, “ножниц”, тест «предчувствия» переднего вывиха плеча в сидячем и лежачем положениях, тест Rowe, тест метания, тест переднего и заднего выдвижных ящиков [8]. При КТ-артрографии плечевого сустава выявлено: суставная щель расширена, подмышечный синовиальный карман имеет глубину до 6 см, хрящевая губа сустава по передненижней поверхности края суставной впадины лопатки разорвана с Г-образным затеком контраста под клювовидный отросток лопатки. 22.10.08 операция по вышеописанной методике (рис. 1). После операции рука фиксирована гипсовой повязкой Дезо на 6 недель. Разработка движений после снятия гипса проводилась в щадящем режиме. Объем движений восстановился через 6 месяцев. В эти же сроки разрешены тренировки. Вывихов не было, при физической нагрузке периодически чувство неустойчивости и умеренные боли в суставе, избегает метательных движений. Результатом лечения (по шкале Rowe-Zarins – 75 баллов) пациент доволен.

Рис. 1. Рентгенограмма левого плечевого сустава больного Х, 31 год: А – пристеночная остеотомия хирургической шейки плеча, В – остеоперфорация головки плеча по ходу межбугорковой борозды

Таким образом, результаты лечения 15 пациентов с посттравматическим передним вывихом плеча для восстановления стабильности плечевого сустава авторским методом можно признать хорошими. Метод перспективен при дальнейшей положительной апробации для внедрения в практику работы травматологоортопедических отделений.