Первый сундук - мировая гора, достигающая высоты солнца (к методике выявления закономерностей размещения в культурно обустроенном пространстве сакральных памятников)

Автор: Ларичев В.Е., Гиенко Е.Г., Паршиков С.А., Прокопьева С.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521430

IDR: 14521430

Текст статьи Первый сундук - мировая гора, достигающая высоты солнца (к методике выявления закономерностей размещения в культурно обустроенном пространстве сакральных памятников)

Рис. 1. Первый Сундук. Вид с востока. Фото С.А. Паршикова.

Рис. 2. Гора Солбон (Венеры). Над скальной вершиной ее установлена плита с антропоморфным изображением. Вид с северо-востока. Фото С.А. Паршикова.

Рис. 3. Плита на горе Солбон – указатель местоположения наблюдателя юговосточной части горизонта и вершины Первого Сундука.

поморфной фигурой (окунево или тагар?), было обращено внимание на то, что примерно в той же части горизонта располагается Первый Сундук с кубовидной скальной вершиной, как бы указующей на некую точку самой дальней кромки гор – линии совмещения купола небосвода и поверхности Земли . Интриговало также точное совпадение по высоте верхней кромки скальной вершины Сундука и кромки дальнего горизонта (т. н. нулевой уровень). Возникла идея взаимосвязи плиты с выбитым изображением, как преднамеренно выбранном месте должного размещения наблюдателя юго-восточного сектора горизонта и вершины Первого Сундука, как природного визира, определяющего направление взгляда этого наблюдателя на особо значимую точку, где, допустим, следовало ожидать некое астрономическое явление, например, восход зимнего Солнца, или летней полной Луны (рис. 4).

Гипотеза археолога требовала соответствующей строгости проверки специалистов по геодезии и астрономии, что и было исполнено.

Источники – плита с зооантропоморфным изображением и Первый Сундук. Их археолого-мифологическая, геодезическая и астрономическая значимость. Крупную, не очень массивную, но тяжеловесную, трапециевидных очертаний плиту установили на относительно ровной площадке, размещенной над скальным обрывом и перед началом крутого склона, расположенного выше (рис. 3). Ее, видимо, отделили от одного из скальных останцов той же площадки и глубоко (для прочной устойчивости) врыли в землю, ориентируя плоскости строго вертикально к поверхности земли. Покатые концы плиты ориентированы на горизонт под углом 17° к западу от направления на астрономический север, отчего в полдень начала лета вся лицевая плоскость с рисунком погружалась в тень, чет-

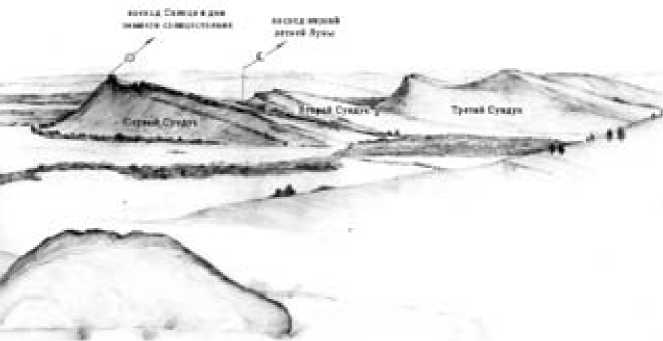

Рис. 4. Панорама юго-восточной части горизонта в районе Сундуков. Вид с северо-запада, от горы Солбон. Рисунок С.Н. Кривокорытовой.

ко определяя тем самым наступление столь знаменательного момента суток (зимой погружение в тень наступало до полудня из-за низкого прохождения Солнца над горизонтом). Зооантропоморфный, странного обличья персонаж изображен шагающим в направлении юга , а плоскость плиты с этой фигурой развернута в ту сторону, где на юго – юго-востоке возвышаются Сундуки и куда смещается Солнце после осеннего равноденствия и где ближе всего к югу наблюдаются восходы полной Луны в летние месяцы (рис.4). Плоскость плиты обращена в направление 253°, а азимут на Первый Сундук составляет 303° (ориентировка начального направления плоскости плиты на дальний горизонт определена с точностью около 1° из-за малого размера ее и геометрически неправильных очертаний).

Первый Сундук – самая выдающаяся по значимости гора всей гряды Сундуков (рис. 1). Определяется это тремя, по меньшей мере, обстоятельствами:

-

1 – характерными деталями рельефа и специфическими особенностями окружающей местности (она, на удивление, точно соответствует признакам Мировой горы индоарийского жречества) [Ларичев, 2004].

-

2 – гора видима от каждого высоко значимого памятника Июсской котловины, стержневая ось которой, как и гряда Сундуков, ориентирована ме-ридианально – север → юг;

-

3 – западный склон Первого Сундука, оконтуренный валом из плит, плотно насыщен памятниками, структуры которых предназначались в эпоху палеометалла для отслеживания восходов и заходов Солнца и Луны, а также первого весеннего восхода Арктура (созвездие Волопас) , «Сириуса северных стран» (сведения об этом опубликованы).

Согласно космогоническому мифу, один из главных признаков этой горы - необычайная высота ее, достигающая эклиптики, дороги Солнца в небесном пространстве . Подтвердим, что и этому признаку в полной мере соответствует Первый Сундук при наблюдениях восходов Солнца в дни начала астрономической зимы, при наблюдениях от плиты, установленной на горе Солбон.

Календарно-астрономическое обоснование идеи археолога. Она подтверждается результатами должной направленности геодезических и астрономических исследований. На участке установки плиты был сначала произведен комплекс необходимых изысканий: с помощью навигационного спутникового приемника определены географические координаты объекта; установлена ориентировка плиты по астрономическим азимутам с точностью около 1°; осуществлена теодолитная съемка прилегающей к плите местности и, наконец, главное – вычислены склонения суточных параллелей, проходящих через характерные точки северо-восточной части горизонта.

Астрономический контекст плиты свелся к следующему:

-

1 – примечательные, с астрономической точки зрения, детали рельефа и связанные с преднамеренной деятельностью человека сооружения, терри-

- ториально близкие плите, не замечены. Гряда же Сундуков располагается очень далеко – в нескольких километрах от точки наблюдения юго-востока, определяемого плитой. В частности, прямоугольная вершина Первого Сундука удалена от нее на 3,2 км, а лицевой плоскостью она ориентирована в сторону р. Черной, притока Белого Июса. То и другое, кажется, делало бессмысленной затею увязать в единое целое оба объекта – плиту и Первый Сундук;

-

2 – но место установки плиты сразу же окажется не случайным, когда заметишь факт чрезвычайно примечательный – она, плита эта, находится на нулевом уровне , т. е. на одной высоте с верхней кромкой вершины Первого Сундука и дальнего горизонта (см. рис. 4);

-

3 – большое расстояние и расположение объекта наблюдения, верхней кромки вершины, прямо на линии горизонта затрудняют решение весьма сложной, сугубо астрономической проблемы – необходимости учета рефракции, если в том месте, допустим, ожидался восход Солнца. Ведь формальный подход в этом вопросе может привести к погрешности в определении направлений и, следовательно, в результатах вычисляемых склонений (ошибка может достигать нескольких градусов, что недопустимо при стремлении получить безукоризненно достоверные результаты). Именно по этой причине при осуществлении расчетов рефракции вблизи дальнего горизонта астрономы использовали специальные таблицы.

Основной результат астрономических вычислений оказался вдохновляющим – при наблюдениях от плиты с зооантропоморфом склонения суточных параллелей, проходящих через две крайние, левую и правую, точки верхней кромки вершины Первого Сундука и рассчитанных для верхнего края диска Солнца, равны 23° 43‘ и 23° 56‘. А это означало вот что: в день зимнего солнцестояния наблюдатель времени 2000 - 500 гг до н. э. мог видеть явление поразительное – Солнце в начале последней декады декабря всходило прямо над вершиной Первого Сундука . Видел он также и не менее существенное и вызывающее подлинное изумление – ширина вершины, составляющая 16 угловых минут, соответствовала, с разницей в секунды, видимому радиусу восходящего Солнца !

Это означает следующее:

-

1 – выбор места размещения плиты на горе Солбон определялся не только стремлением, чтобы верхняя кромка вершины Первого Сундука находилась на одной высоте с кромкой дальнего горизонта, но также желанием, чтобы угловая ширина этой вершины была равна радиусу дневного светила (удачное совпадение). Согласно расчетам, плита могла размещаться на площадке в пределах 15 м, примерно 7,5 м влево и вправо от центра реального ее размещения. Сама же площадка на горе Солбон выбиралась так, чтобы она была одной высоты с Первым Сундуком. Оба эти условия древние астрономы выполнили;

-

2 - замеченное совпадение позволяло древним астрономам точно фиксировать момент, когда трехдневное солнцестояние оканчивалось и Сол-

- нце «производило зимний солнцеворот», т. е. чуть-чуть смещалось во время восхода к северу от вершины Первого Сундука. Нужно отдать должное разработчикам уникальной программы наблюдения - остроумнее решить такой тонкости задачу, не имея телескопа, невозможно.

Мифологический контекст восхода Солнца в дни зимнего солнцестояния над скальной вершиной Первого Сундука. Реконструкция такого плана, сакральной по своей сути информации включает следующие моменты:

-

1 – Солнце в течение трех дней солнцестояния, т. е. восхода примерно, на глазок, в одной и той же точке горизонта, связанной с кубовидной вершиной Первого Сундука, как бы находилось внутри нее ночью, а затем «исходило» наружу, «порождалось» ею утром при восходе. Там «потерявшее силы» дневное светило (оно проходило в декабре над югом на наименьшей в течение года высоте) как бы «набиралось сил», необходимых для «возрождения», т. е. для свершения солнцеворота, обретения вновь способности к движению, на сей раз - в обратную сторону, на север, к точке восхода на небесном экваторе в день весеннего равноденствия и начала возрождения всей земной природы ;

-

2 – выход Солнца из вершины Первого Сундука есть факт исключительной важности, ибо он свидетельствует о том, что эта гора в самом деле достигала высоты Неба на юге, когда дневное светило зимой в наибольшей мере сближалось с поверхностью Земли. Это чисто мифологического разряда соображение следует воспринимать сильным аргументом оправданности восприятия Первого Сундука Мировой горой, «Первозданной землей», местом обитания величайших богов, первых людей, животных и растений.

Краткие итоги поиска. Астроархеологического характера сюжет, который увязал воедино два далеко отстоящих друг от друга природных и культурных объекта, призван наглядно продемонстрировать, что могло определять выбор мест размещения сакральных памятников. Изложенное призывает археологов-искусствоведов не ограничивать свой труд лишь копированием рисунков, а рассматривать местоположение их с учетом памятников, отстоящих от святилищ на многие километры. Опыт изучения наскальных изображений астроархеологами заслуживает освоения, особенно в части использования неординарной методики, определяемой сотрудничеством с геодезистами и астрономами.