Петербургские домохозяйства в начале XXI века

Автор: Соколов Николай

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Статья в выпуске: 1, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181607

IDR: 142181607

Текст статьи Петербургские домохозяйства в начале XXI века

В этой статье представлены первые результаты цикла исследований, проведённых на инициативной основе нашим Центром в 2002-2004 гг. Интерес к современному городскому домохозяйству как социальному феномену формировался постепенно. Ряд ранее выполненных нами эмпирических проектов так или иначе был связан с приватными хозяйственными практиками, семейной экономикой. В эту предметную область приводили предпринятые попытки социальной интерпретации бедности, интерес к экономическим практикам городских аутсайдеров, в частности изучение уличной торговли и собирательства, подростковой экономики.

На фоне постепенно проясняющейся картины современного петербургского рынка труда была выдвинута рабочая гипотеза о существовании компактных, скрытых за покровом «домашней» приватности механизмов, отвечающих за высвобождение или, наоборот, сковывающих экономический и социальный потенциал горожанина. Предположив, что бедность представляет собой прежде всего самовоспроизводящуюся систему неэффективных хозяйственных практик, мы обнаружили ряд вытекающих из данной посылки вопросов. Чем предопределяется выбор малоэффективных стратегий, существует ли некоторый социальный субстрат, выступающий общей питательной средой частных ошибок? Уникален ли феномен бедности с точки зрения зависимости от компактной приватной хозяйственной практики, или предпосылки успеха также (по крайней мере частично) коренятся в укладе домашней экономики? Существуют ли значимые для социальной структуры различия в конструировании самой экономической приватности?

Наша гипотеза состояла в том, что подобные структурные различия, определяющие меру социальной эффективности акторов, существуют. Поэтому внезапно получивший доступ к ресурсам бедный (выигравший, нашедший, укравший или даже заработавший) с большой степенью вероятности останется самим собой и, например, купит себе джип также, как он до этого привык моментально тратить всё без остатка. Напротив, успех выступает в данном контексте как результат устойчивости социального субъекта, заключающейся в его системной «предусмотрительности» - способности быть готовым к будущему кризису. Скажем, горожане, имевшие в начале 90-х гг. садово-огородные, приусадебные, подсобные и т.п. хозяйства пережили годы реструктуризации продуктового рынка благополучнее или, во всяком случае, сытнее.

Парадокс в том, для того чтобы в нужный момент иметь в распоряжении функционирующую «фазенду», нужно было загодя инвестировать семейные ресурсы в такое квазинатуральное и по меркам стабильной экономики малоэффективное хозяйство. Здесь можно провести параллель с известной сказкой про крестьянина и медведя, деливших «вершки» и «корешки». Крестьянин всегда оказывался в выигрыше, потому что заранее был готов к новым обстоятельствам, тогда как медведь экстраполировал актуальной результат. Только «крестьянами» и «медведями» в контексте нашего рассуждения являются не люди (различающиеся, конечно, своей прозорливостью), а социальные конструкты разного уровня. В данном случае наш интерес был сконцентрирован на микроуровне, и мы в конечном счёте поняли, что удовлетворить его невозможно без расшифровки «чёрного ящика», исходно обозначенного как семья/семейная экономика/домохозяйство .

Скажем прямо, нас не устраивали существующие стереотипы интерпретации семьи. В большинстве своём они апеллируют к процессам функционирования массового индустриального общества, расщепившего расширенную семью на нуклеарные компоненты . Последние служили эффективным, мобильным, управляемым материалом для наполнения производственной инфраструктуры. Их собственное экономическое начало оказалось вырождено или, по крайней мере, воспринималось таковым, интересным следствием чего стало восприятие домохозяйства как преимущественно «сельского» термина, отражающего пережитки натурального хозяйствования. Однако многочисленные наблюдения убеждали нас в том, что как современный Петербург (прежде всего как воображаемое сообщество) не имеет ничего общего с индустриальным городом эпохи массового общества, так и его микроструктура совершенно не похожа на заполненное идентичными шариками пространство.

Мы нашли на предварительном этапе исследования в этой связи немало интересных аргументов, но мне представляется уместным здесь не останавливаться на них, а, забежав вперёд, цитировать наших респондентов, описывающих состав своего домохозяйства.

-

■ «Я, жена, друг. К другу приходит девушка каждый вечер, а на выходных остаётся ночевать»

-

■ «Я, две дочери и внучка. Бывшая жена часто заходит, помогает по дому»

-

■ «Я, брат, друг брата, подруга друга брата. Мама, мамина сестра почти каждый день приходят»

-

■ «Я, мама, сестра, бабушка»

-

■ «Я, дочь, муж, сестра, муж сестры, две дочери сестры»

-

■ «Я, дочь, внучка, жених внучки»

Итак, находясь в исходной точке исследования мы были вынуждены признать, что не понимаем, как формируются «основные ячейки» петербургского сообщества. Было очевидно, что значительную часть из них невозможно интерпретировать как нуклеарные семьи или комбинации таковых, а кажущаяся простота тезиса о возрождении расширенной семьи скорее отпугивала, чем привлекала, т.к. слишком часто состав таких «расширенных» семьей выглядел либо «дырявым», либо «перевёрнутым». Ведь логика построения расширенной семьи подразумевает, что центральные позиции занимают экономически активное поколение и главный экономический актор - кормилец. На деле же наблюдалось обратное - фрагментарное экономически активное ядро (неполная в «нуклеарной» терминологии семья) в сочетании с расширенным представительством поколений-иждивенцев.

Нельзя не отметить и серьёзнейшие структурные сдвиги 90-х гг, связанные с возрождением института гражданского брака и девальвацией функции социального контроля через государственную регистрацию брачных отношений. В действительности сегодня можно наблюдать скорее некоторый непрерывный континуум брачных конструктов, варианты которых (за исключением наиболее привычных) идентифицируются массовым сознанием весьма произвольно.

Учитывая всё сказанное, мы остановили свой предметный выбор на домохозяйстве , полагая, что присущая хозяйственным практикам рациональная природа позволит найти ключ к пониманию микроструктуры современного городского сообщества, тогда как неустойчивые семейные и оторванные от традиционного контекста родственные идентичности скорее способны запутать, чем прояснить ситуацию. Другими словами, был выдвинут тезис о том, что петербуржцы живут прежде всего домохозяйствами, а не семьями , и, следовательно, необходимо сконцентрировать усилия на идентификации и описании этого нового для социологии города объекта. Наш исследовательский интерес подогревала и предстоявшая всероссийская перепись населения, дизайн которой методологически воспроизвёл, на наш взгляд, именно семейную парадигму.

В первом приближении мы определили домохозяйство как сообщество, описываемое составом, практиками хозяйствования и ресурсами . Далее в этой статье речь пойдёт преимущественно о составе современных петербургских домохозяйств, позже мы рассчитываем представить читателям и данные исследования домохозяйственных ресурсов и практик.

Трезво оценивая явно недостаточный уровень своего понимания современного домохозяйства как социального феномена (и стремясь всеми силами снизить влияние нашего собственного повседневного опыта), мы видели неизбежность феноменологической стратегии. Однако с учётом специфики городского сообщества и, прежде всего, ожидаемого обилия

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 1, 2005 вариаций традиционно предпочитаемые феноменологами качественные методы исследования представлялись в данном случае явно недостаточными. Напротив, было стремление подобно переписчику получить количественные характеристики состава домохозяйств, не ограничивая однако жёстко процесс регистрации априорно принятыми схемами интерпретации. Если общий принцип феноменологии требует следовать внутренней логике предметного поля, то в данном случае мы приняли решение попытаться следовать структуре тех количеств, которые объективно готовы были демонстрировать нам петербургские домохозяйства. Ведь самопрезентация домохозяйства происходит преимущественно через количественные оценки.

Для того, чтобы реализовать эту неочевидно удачную идею требовалось-таки операционализировать основные параметры предмета наблюдения. Прежде всего возник вопрос о границах домохозяйства. В качестве исходной точки в нашем исследовании было определено, что домохозяйством считаются люди, живущие вместе (в одной квартире, отдельном доме, нескольких комнатах в коммунальной квартире или общежитии и т.д.) и ведущие совместное хозяйство, степень интегрированности которого может быть различной. Члены домохозяйства могут не состоять в родстве друг с другом (например, в случае с нанимателями жилья, прислугой, подселенцами и т.п.). Напротив, родственники, близкие и другие лица живущие отдельно (в другом месте) в данном контексте в качестве членов домохозяйства не учитываются.

Естественно, такое определение оставляет много неразрешённых вопросов. Например, следует ли считать одним домохозяйством проживающих в отдельной квартире, если единственной объединяющей их хозяйственной практикой является внесение коммунальных платежей? Следует ли считать дружную коммуналку одним или несколькими домохозяйствами? А если в ней причудами судьбы оказались близкие родственники? Как быть с комнатой в общежитии, которую занимают чужие и не вполне симпатичные друг другу люди? Ответить на эти вопросы невозможно без анализа практик взаимодействия людей в каждом конкретном случае. Собственно на понимание этих практик и было нацелено наше исследование. Однако чтобы получить количественные описания практик нужны формализованные процедуры, в т.ч. идентификации границ. Круг замыкается, и выйти из него возможно лишь установив, что предложенное определение - общее жилище и общее хозяйство - только отправная точка для интервью, к которой, возможно придётся вернуться по мере поступления и анализа информации. Следовательно, привычная процедура опроса превращается в расспрос , в котором основа тактики интервьюера - уточнять и фиксировать подробности, возвращаться и корректировать зафиксированное ранее, если последующие показания респондента противоречат предыдущим. Довольно необычно для формализованной массовой процедуры .

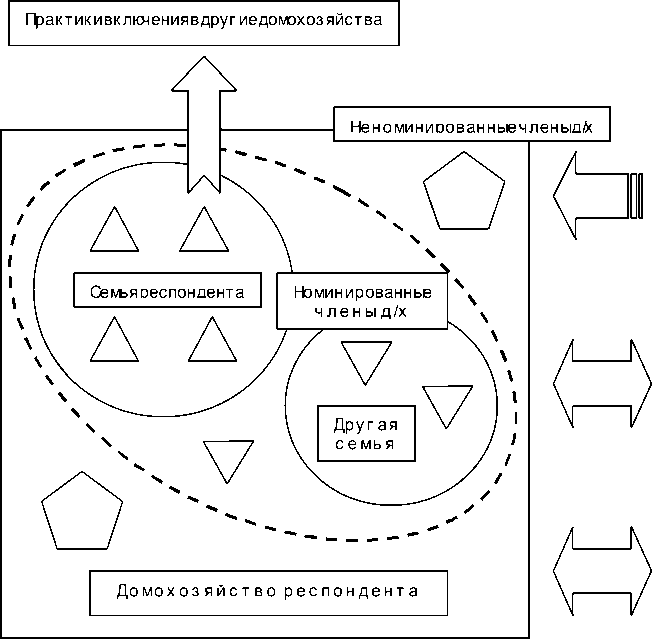

Итак, определив в качестве отправной точки пути границы домохозяйства, нужно было формализовать шаги, позволяющие описать его состав. Для этого были выделены возможные элементы, представленные на схеме 1. Прежде всего мы предположили, что границы домохозяйства могут не совпадать с границами семьи респондента, основанными на самоидентификации. Более того, одно домохозяйство гипотетически может включать как несколько семейных сообществ, так и не интегрированных в них одиночек (на схеме обозначены треугольниками). Например, несколько поколений близких родственников (родители, дети, внуки), живущие вместе, но идентифицирующие себя как самостоятельные семьи. Интересно , что уже первые полевые процедуры показали, что на практике существенно чаще встречается обратный вариант, в котором семейная идентичность шире домохозяйственной. Позднее работа над этим наблюдением вылилась в гипотезу о сетевом принципе построения эффективного городского домохозяйства.

Дизайн опроса подразумевал в данном случае составление списка членов домохозяйства с указанием родственных или иных статусов по отношению к респонденту. Таким образом все полученные списки начинались с междометья «Я». Порядок и содержание заявленных статусов определялись исключительно респондентом. В этой связи отметим неожиданное косноязычие петербуржцев при определении статусов даже довольно близких родственников, например:

-

■ «Я, муж, сын Саша, его жена Лена, их дети, младший сын, его жена Аня»

-

■ «Я, тетя, двоюродный брат, жена двоюродного брата, их двое детей»

Вероятным объяснением этого служит снижение значимости родственной иерархии в современных условиях, и формирование иного базиса для идентификации членов домохозяйства, в т.ч. и сетевого.

В ходе работы интервьюерам настоятельно рекомендовалось разъяснять, как определяются в контексте исследования границы домохозяйства, отличия последнего от семьи (как носителя идентичности) и контролировать адекватность понимания этих различий респондентом. Позже, при подготовке опроса 2004 г. мы полностью отказались от применения в ходе интервью термина домохозяйство, используя для выяснения его границ процедуру описания жилища респондента.

Схема 1. Состав домохозяйства.

Домох озяйс тва-сател литы

В качестве контрольных параметров номинированного (т.е. предъявленного респондентом интервьюеру) состава домохозяйства фиксировались наличие детей младше 16 лет, а также отдельно по трём возрастным категориям - младше 7 лет, 7-12 лет, 13-15 лет1, число поколений взрослых (16 лет и старше) людей, а также семейная идентичность названных людей по отношению к респонденту.

Одним из ключевых наблюдений предварительного этапа, которое сыграло значительную роль в формировании у исследователей потребности в реализации данного проекта, стало обнаружение неноминированного членства в домохозяйстве. Речь идёт о людях, которые фактически участвуют в ведении домашнего хозяйства, участвуют в распоряжении семейными ресурсами, вносят свой (возможно весьма существенный) вклад в бюджет домохозяйства или, напротив, содержание которых представляет ощутимую статью расходов. Однако в силу определённых причин их не признают в качестве постоянных и полноправных со-жителей. В частности, таких латентных членов домохозяйства никогда не назовут переписчику.

В общем виде данное явление может быть обозначено как статусный диссонанс, противоречие между фактическими хозяйственными практиками и конструированием семейной/домохозяйственной идентичности. Речь идёт о субъектах, которых «не положено» причислять к кругу проживающих вместе - «бывших» и «будущих» членов семьи, «приписных» другой ячейки общества, субъектов, чьи практики включения и исключения в ближний круг стигматизированы. Конструируя своё домохозяйство, обладатели немалого числа статусов хотят быть свободными друг от друга вопреки объективной экономической практике: выросшие дети и их родители, женихи и невесты, бывшие супруги, «бедные» и «богатые» родственники, спонсоры и содержанки, друзья семьи и просто приятели, почему-то чувствующие себя в вашей квартире как дома. Здесь, конечно, существенную роль играет представление о преходящем характере пребывания в домохозяйстве неноминированного субъекта. На этом, в частности, строятся практики «родственного/дружеского» туризма -возможность приехать на пару месяцев за тридевять земель к тридесятому родичу.

Заметим, что задача обнаружения неноминированных членов домохозяйства (на схеме 1 обозначены пятиугольниками) представляет значительную инструментальную проблему. Ведь предпринимается попытка зафиксировать присутствие людей, которых как раз не принято упоминать в подобной «переписной» ситуации. Следовательно, необходимо сменить коммуникативную ситуацию интервью в направлении от публичной презентации к доверительной приватной беседе. Задача вполне обычная для работающих в жанре нарративного интервью, но совсем не привычная для практики массовых опросов. Платой за стремление измерить сложный по своей сути индикатор стала сложная, а с непривычки даже громоздкая формулировка вопроса:

Кроме тех, о ком мы только что говорили, есть ли кто-то, кто в настоящее время бывает у вас так часто, что его можно считать членом домохозяйства, хотя он (она) преимущественно и живёт в другом месте?

Интервьюеру предписывалось зафиксировать в качестве ответа статусы неноминированных членов домохозяйства по отношению к респонденту, а также краткое (в пределах сложного предложения) описание ситуации. Пилотаж убедил исследователей в том, что достичь удовлетворительного результата в данном случае вполне можно, однако необходимым условие этого выступает применение тактики расспроса и внимание к деталям, которые упоминает респондент. Несколько более-менее удачных образцов, собранных в ходе наших опросов:

-

■ «В зимние месяцы живёт жена, а весной уезжает в деревню в Псковскую область, посёлок З...»

-

■ «Знакомые из Германии приезжают 3-4 раза в год, живут по месяцу»

-

■ «Свекровь, несколько раз в месяц введёт у нас уроки со своими учениками»

-

■ «Пасынок, живёт постоянно»

-

■ «К сыну периодически приходит девушка, которая остаётся на 1-2 ночи, а иногда живёт какое-то время»

Следующим важным моментом, измерение которого чрезвычайно важно для понимания состава домохозяйства является его интеграция в сетевые конструкты. Прежде всего мы, естественно, ожидали увидеть роль родственных сетей, причём предполагали, что локальные (в пределах Петербурга и ближайших пригородов) связи будут носить приоритетный характер по отношению к традиционным иерархически сконструированным ритуалам. Однако исследовательская практика показала, что вариабельность сетевых систем существенно выше, а практики взаимодействия в них сложнее.

Во-первых, проявился феномен, который был обозначен как большая семья - несколько самостоятельных домохозяйств, объединённых семейной идентичностью. Степень именно хозяйственной интеграции в данном случае может существенно различаться . Однако самым

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 1, 2005 неожиданным стало обнаружение семейных сетей, состоящих из весьма удалённых (территориально) друг от друга домохозяйств. Вот некоторые ответы на вопрос: Назовите членов вашей семьи, которые в настоящее время живут отдельно от вас.

-

■ «Родители мужа в Череповце»

-

■ «Старшая дочь Танечка живёт с мужем в Выборге»

-

■ «Сестра, которая проживает в Иркутске (один раз в год встречаемся)

-

■ «Дочь, внуки, живущие в Мартышкино; дочь, внучка, живущие в Израиле»

-

■ « Сестра и племянник в Краснодаре, Отец с новой семьей в Ташкенте»

Данная категория, конечно, не является доминирующей, однако, вероятно, отражает глобализационные тенденции, которым проще укорениться в символических структурах, чем в локальных домохозяйственных практиках. Показательно поэтому, что, например, в ходе опроса 2004 г. только 35% горожан не назвали ни одного члена своей семьи, живущего отдельно.

Вторым важным наблюдением стало в целом ожидавшееся в числе представителей сетевого окружения агентов, не состоящих в родстве с респондентом. Речь идёт о друзьях, близких знакомых, коллегах, соседях и т.д., с которыми установились приватные отношения. Ключевыми критериями последних, которые мы включили в инструкцию для интервьюера, являются: а) интенсивная коммуникация, б) продолжительные и стабильные отношения, в) взаимопроникновения в сферу приватных практик. В условиях мегаполиса условия для конструирования подобных сетевых систем в существенной мере связаны с микроэкономической целесообразностью, тогда как символическая значимость кровного родства перестаёт играть роль безусловного основания.

Последний из представленных на Схеме 1 компонентов, который мы рассматривали в качестве потенциального индикатора состава домохозяйства - это практики включения в другие домохозяйства на персональном уровне. Изначально мы предполагали, что определённая часть горожан включена одновременно в несколько сообществ , причём это включение происходит преимущественно самостоятельно, без участия со-жителей по основному месту хозяйствования. В целом опросы подтвердили данную гипотезу, о подобных практиках рассказывал примерно каждый четвёртый петербуржец. Однако анализ зафиксированных ситуаций показал, что сами по себе практики этой категории подобны рассмотренным выше практикам внешнего включения в базовое домохозяйство . Следовательно, речь идёт только о разных направлениях коммуникативных векторов в сетевом сообществе.

Промежуточным итогом наших изысканий стала, таким образом, новая гипотеза о существовании в социальном пространстве города сетевых сообществ, которые суть есть сообщества соседские . Городское соседство, конечно, совершенно не похоже на привычное традиционное/сельское, однако как и последнее оно строится на основе приватных хозяйственных практик. Просто фактор физической близости перестаёт играть в эпоху глобализации существенную роль, и соседские отношения становятся экстерриториальными. Хотя это пока все же, скорее тенденция, чем модальное состояние.

Существенным отличием петербургских сетей, вероятно, является универсальный характер агентов соседских отношений. Активы традиционных символических конструктов, прежде всего родственные статусы являются низко ликвидными в рамках современных городских практик приватного хозяйствования. Поэтому рационально понятая роль агента конструируется как функция доступа к ресурсам и эффективности экономических практик. Одним из следствий сказанного является предположение о том, что эффективное городское домохозяйство представляет собой сеть, построенную вокруг конвертируемых ресурсов посредством оптимизации практик их использования.

Обратимся теперь к первым количественным результатам наших изысканий, который были получены в ходе трёх опросов в 2002, 2003 и 2004 гг. Все три были проведены в рамках известного читателям «Телескопа» проекта «Омнибус» Центра социологических исследований ф-та социологии СПбГУ. Генеральная совокупность традиционно для нашего проекта была определена как взрослое, старше 16 лет (в опросе 2002 г. - старше 18 лет) население Санкт-Петербурга и ближайших пригородов, в т.ч. административно подчинённых Ленинградской области. Размеры полученных выборок - 1054, 1075 и 785 человек соответственно. Выборки квотные, контролируемые параметры - пол, возраст, образование. Отбор производился по референтному окружению интервьюеров, что, в частности, было продиктовано повышенными требованиями к уровню доверия со стороны респондента в связи с показанной выше сложностью методики. Несмотря на некоторые отклонения полученных выборок от признанных демографических канонов, мы отказались от идеи перевзвешивания массивов и считаем последние в достаточной для решения поисковых по своей сути задач исследования репрезентативными. Во-первых, потому что применяемые сегодня коллегами демографические каноны получены как раз с применением той методолого-методической базы, в эффективности которой мы позволили себе усомниться, а во-вторых, потому что на данном этапе наибольший интерес представляют тенденции, которые, по нашей оценке, представлены в полученных выборках как раз правильно. Отчасти это подтверждается стабильностью полученных пропорций, например, по размерам домохозяйств. (Таблица 1)

Напомним, что речь идёт о номинированных членах домохозяйства.

Таблица 1. Размеры петербургских домохозяйств, % ответивших

|

Размер домохозяйства, человек |

2002 г. n=1054 |

2003 г. n=1075 |

2004 г. n=785 |

|

1 |

14,1 |

16,6 |

16,9 |

|

2 |

26,8 |

24,8 |

25,5 |

|

3 |

28,9 |

29,5 |

29,3 |

|

4 |

21,3 |

20,4 |

19,6 |

|

5 |

5,8 |

6,6 |

5,7 |

|

6 |

1,8 |

1,4 |

2,7 |

|

7 |

0,6 |

0,6 |

0,1 |

|

8 |

- |

0,1 |

0,1 |

|

9 |

0,4 |

0,1 |

- |

|

10 |

0,1 |

- |

- |

|

11 |

0,1 |

- |

- |

|

12 |

0,1 |

- |

- |

|

Итого |

100 |

100 |

100 |

А вот сведения о количестве идентифицированных неноминированных членов домохозяйства. (Таблица 2) Итак, практики неноминированного включения наблюдаются примерно в каждом четвёртом случае. Причём модальными являются ситуации включения одного и двух человек, распределившиеся в пропорции 3:1. Отметим, что присутствие двух и более неноминированных членов возникает в результате как коллективного - несколько человек из другого домохозяйства - так и индивидуального включения. (Естественно, отдельной задачей является анализ интенсивности неноминированного членства, в данном случае мы учитывали всех упомянутых в интервью на равных основаниях). Здесь и ниже мы вынуждены были отнести в категорию «неопределённо много» ответы, не позволяющие хотя бы приблизительно оценить количество упомянутых агентов, например:

«Соседи могут заходить каждый день, мама считает себя как дома, друзья чувствуют себя как дома»

Таблица 2. Число названных респондентами неноминированных членов домохозяйства, % ответивших

|

Названо человек |

2002 г. n=1054 |

2003 г. n=1075 |

2004 г. n=785 |

|

0 |

78,7 |

69,4 |

75,0 |

|

1 |

13,6 |

19,7 |

18,1 |

|

2 |

4,6 |

6,3 |

4,0 |

|

3 |

0,9 |

2,0 |

1,7 |

|

4 |

0,8 |

0,7 |

0,5 |

|

5 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

|

6 |

0,2 |

- |

0,1 |

|

7 |

- |

- |

- |

|

8 |

- |

0,1 |

- |

|

9 |

- |

- |

- |

|

10 |

- |

- |

- |

|

неопределённо много |

1,1 |

1,6 |

0,4 |

|

Итого |

100 |

100 |

100 |

Естественно, представляют интерес данные о полном (с учётом неноминированных членов) размере домохозяйств. (Таблица 3) Обратим внимание, что добавление латентных агентов несколько изменяет пропорции распределения объектов по размеру. Наиболее существенно это проявляется в зоне компактных домохозяйств - примерно каждое третье среди номинально состоящих из одного домохозяина на практике таковым не является. Также неноминированные члены заметно повышают вес больших по меркам современного города домохозяйств, объединяющих 5, 6 и даже 7 человек. Приняв во внимание, что о неноминирванном включении упоминали в интервью только около четверти горожан, можно предположить, что практики этого рода действительно сконцентрированы на флангах нормального по своему виду распределения и, вероятно, различны по своей природе в случаях с большими и маленькими домохозяйствами. В первой ситуации они позволяют «достроить» сообщество, привлечь в него недостающие ресурсы, тогда как во второй наблюдается скорее сценарий исключения, «освобождения» от избыточной нагрузки. (Причём обе стратегии явно противоречат «нуклеарной» логике).

Таблица 3.Размеры петербургских домохозяйств с учётом неноминированных членов, % ответивших

|

Размер домохозяйства, человек |

2002 г. n=1054 |

2003 г. n=1075 |

2004 г. n=785 |

|

1 |

10,3 |

10,9 |

12,5 |

|

2 |

22,7 |

19,4 |

21,7 |

|

3 |

28,4 |

26,7 |

26,9 |

|

4 |

22,9 |

23,7 |

24,0 |

|

5 |

8,8 |

11,0 |

7,8 |

|

6 |

3,0 |

5,0 |

4,3 |

|

7 |

1,4 |

1,0 |

1,7 |

|

8 |

0,5 |

0,3 |

0,8 |

|

9 |

0,7 |

0,2 |

- |

|

10 |

0,1 |

0,1 |

- |

|

Неопределённо |

1,3 |

1,8 |

0,3 |

|

много |

|||

|

Итого |

100 |

100 |

100 |

Что показывает распределение петербургских домохозяйств по их поколенческой структуре - количеству интегрированных в одно сообщество поколений взрослых (старше 16 лет) людей? (Таблица 4) Прежде всего то, что более половины из них не могут быть нуклеарными, т.к. формально являются вертикально расширенными.

Таблица 4. Поколенческая структура петербургских домохозяйств, % ответивших

|

Число поколений взрослых людей в домохозяйстве |

2002 г. n=1054 |

2003 г. n=1075 |

2004 г. n=785 |

|

1 |

47,2 |

42,6 |

47,8 |

|

2 |

46,4 |

49,9 |

44,8 |

|

3 |

6,2 |

7,4 |

7,3 |

|

4 |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

|

Итого |

100 |

100 |

100 |

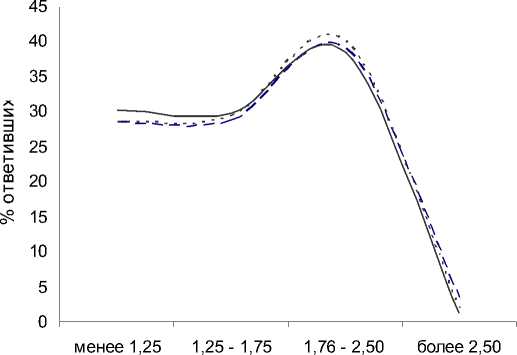

Чтобы проследить внутренние пропорции в составе домохозяйств, образованные соотношением поколений и акторов, был рассчитан индекс наполнения поколений И ЧП =Ч/П , где Ч - число взрослых (16 лет и старше) членов домохозяйства, П - число поколений взрослых людей, интегрированных в домохозяйство. Распределения по данному параметру представлены на рисунке 1. Только примерно у 40% петербургских домохозяйств значение данного индекса составляет 2-2,5, что соответствует традиционному восприятию и нуклеарной, и вертикально расширенной семьи. Почти в 30% случаев значение параметра колеблется около 1,5, что укладывается в стереотип расширенной семьи, однако только в том случае, когда неполным является старшее поколение, а не поколение «кормильцев». Наконец, ещё почти в 30% случаев индекс наполнения поколений не превышает 1,25. А это значит, что мы имеем дело с «неполными» в традиционной трактовке домохозяйствами, в том числе и расширенными вертикально. Что касается домохозяйств с значением индекса более 2,5, то их доля оказалась неустойчивой и колеблется в опросах 2002-2004 гг. от 1,3% до 3,6%.

Рисунок 1. Индекс наполнения поколений

График 1.Распределение домохозяйств по значениям индекса наполнения поколений

число взрослых членов домохозяйства : число поколений взрослых

2002 г.

2003 г.

2004 г.

И в завершении этого первого экскурса - о детях. Как выяснилось дети, не достигшие возраста 16 лет, присутствуют сегодня в четверти петербургских домохозяйств. (Таблица 5). При этом домохозяйства более чем с двумя не достигшими экономически активного возраста (а именно так мы определили границу детства - возраст, когда ребёнок уже относительно легко может сменить статус иждивенца на роль кормильца) - явление крайне редкое. И ещё одно весьма интересное наблюдение: столь же редко в петербургских домохозяйствах удавалось обнаружить ребёнка, который не идентифицируется с семьёй респондента.

Таблица 5. Распределение петербургских домохозяйств по числу детей младше 16 лет, % ответивших

|

Число детей |

2002 г. ∗ n=1054 |

2003 г. n=1075 |

2004 г. n=785 |

|

0 |

69,8 |

76,7 |

74,4 |

|

1 |

23,4 |

18,6 |

20,5 |

|

2 |

5,8 |

4,4 |

5,0 |

|

3 |

,8 |

,3 |

,1 |

|

4 |

,2 |

||

|

Итого |

100 |

100 |

100 |

Учитывались дети в возрасте младше 18 лет

А вот как выглядит распределение домохозяйств в зависимости от наличия в них детей разных возрастных категорий. (Таблица 6). В данном случае мы пренебрегли количеством детей, т.к. присутствие в домохозяйстве сразу двух детей одной возрастной группы - это ещё один дефицитный сюжет. Ни разу доля таких домохозяйств (для каждого возраста) не превысила в наших выборках 1%!

Таблица 6. Наличие детей разных возрастных групп в петербургских домохозяйствах, % ответивших

|

Возрастная группа |

2002 г. n=1054 |

2003 г. n=1075 |

2004 г. n=785 |

|

младше 7 лет |

10,7 |

10,6 |

10,8 |

|

7-12 лет |

10,0 |

7,1 |

9,4 |

|

13-15 лет |

14,4 ∗∗ |

8,1 |

8,6 |

∗∗ Учитывались дети в возрасте младше 18 лет

Подведём промежуточные итоги. В целом стратегия исследования представляется нам жизнеспособной, а сформулированные гипотезы - небезосновательными. Первые полученные нами количественные данные утверждают нас в обозначенном выше критическом отношении к доминирующим сегодня стереотипам интерпретации микроструктуры городского сообщества. Убеждают они и в перспективности исследования практик конструирования современного домохозяйства, как одной из основ формирования социальной структуры такого динамично развивающегося сообщества как Петербург начала XXI в. Но для того, чтобы подтвердить эти догадки, предстоит ещё значительный объём работы, прежде всего в области анализа и моделирования практик приватного хозяйствования. С результатами этой работы мы обещаем знакомить читателей «Телескопа» в своих последующих публикациях.