Петрофитно-степная флора и растительность гипербазитов Южного Урала

Автор: Тептина Анжелика Юрьевна, Пауков Александр Геннадьевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Флористика

Статья в выпуске: 1-7 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся особенности петрофитно-степного растительного покрова гипербазитов Южного Урала. Отмечено влияние химического состава почв на его экологическую и флористическую структуру. Отмечена относительная бедность видового разнообразия сообществ гипербазитов. Выделена группа серпентинофитов, предпочитающих гипербазитовые субстраты. Для двух видов отмечена способность накопления Ni.

Гипербазиты, серпентинофиты, южный урал, тяжелые металлы, никель, гипераккумуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/148200946

IDR: 148200946 | УДК: 581.5

Текст научной статьи Петрофитно-степная флора и растительность гипербазитов Южного Урала

Исследования петрофитной флоры Урала имеют давнюю историю. Они начались еще в XIX веке с экспедициями П.Н. Крылова [9], А.Я. Гордягина [2]. В дальнейшем значительный вклад был внесен В.Б. Сочавой [10], К.Н. Игошиной [6], П.Л. Горча-ковским [3]. Уральскими ботаниками проводились исследования гипербазитовых массивов Южного Урала [8, 5, 4, 11].

В геологическом отношении Урал является крайне разнородной территорией, где на небольшом протяжении встречается значительное разнообразие горных пород. Гипербазитовые массивы имеют меридиональное распространение от Полярного до Южного Урала. Полярный, Северный и Южный Урал являются местом, где выходы гипербазитов занимают значительные площади и представлены большими высотами – гора Рай-Из (Полярный Урал), Конжаковский и Косьвинский камень (Северный Урал), горы Сугомак и Егозинская (Южный Урал) и др. На Среднем Урале выходы гипербази-тов немногочисленны. Это связано с его небольшими высотами и спорадическим распределением небольших по площади массивов, при этом выходы гипербазитов сосредоточены исключительно на восточном макросклоне Среднего Урала.

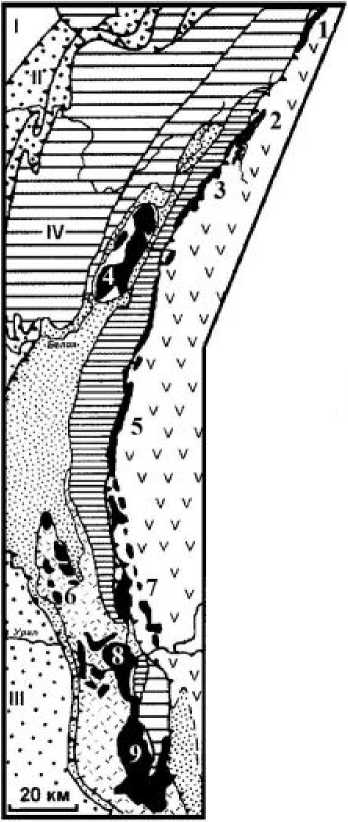

На Южном Урале выделяют 10 крупных массивов гипербазитов и огромное количество мелких, их суммарная площадь составляет около 3 000 км2. Ультраосновные массивы распространены как на восточном, так и на западном макросклонах. Основная масса гипербазитовых массивов приурочена к территории главного уральского глубинного разлома. Массивы сложены пироксенитами, гарцбургитами, дунитами и другими ультраосновными породами. По особенностям состава горных пород массивы Южного Урала подразделяются на лерцолитовую (массивы Нуралинский, Миндякский, Кракинский) и гарцбургитовую (массивы Халилов-ский, Хабарнинский, Медногорской) группы (рис. 1).

Характерным для гипербазитовых пород Урала являются повышенное содержание тяжелых метал-

лов, таких как Mg, Ni и Cr, тогда как другие тяжелые металлы (Co, Cu, Mn, Se) не дают таких высоких показателей, хотя за пределами Урала часто характеризуются повышенной концентрацией в ультраосновных породах. Содержание Cd и Pb является типично низким для ультраосновных пород [12].

Рис. 1 . Массивы гипербазитов Южного Урала: 1 -Нуралинский, 2 – Новобайрамгуловский, 3 – Миндяк-ский, 4 – Крака, 5 – Сакмарская группа, 6 – Медногорская группа, 7 – Халиловский, 8 – Хабарнинский, 9 – Кемпирсайский [7].

Существование гипербазитовой (серпентинитовой) флоры, формирующейся на ультраосновных породах и продуктах их метаморфизации, обусловлено своеобразием химического состава этих пород и почв [18, 19, 21]. Проведенные нами исследования химического состава почв гипербазитов Южного Урала (Кракинский, Миндякский, Медногорский) показали высокое содержание тяжелых металлов Ni (360,00-607,50 мг/кг) и Cr (128,89-748,50 мг/кг). Также был отмечен низкий уровень Ca, K, Na. Количество Mg, как правило, превышает количество Ca (высокие значения Mg/Ca соотношения (2,02-11,50) для Кракинского и Миндякского массивов), исключение составили данные для Медногорской группы массивов, характеризующихся повышенным содержанием кальция. pH почвы, формирующейся на гипербазитах, составляет 5,94 – 7,50.

Ультраосновные массивы в основном покрыты зональной растительностью, формирующейся на хорошо развитой, богатой органикой почве. На Южном Урале массивы Уфалейский, Нуралинский, Миндякский, Кракинский находятся в южнотаежной зоне и представлены светлохвойными и березовыми лесами. Это территории с хорошо развитым почвенным покровом, лишь в местах выхода горных пород наблюдается значительное влияние подстилающих пород на растительность. Именно в таких местах возможно проявление ее серпентинитовых черт. Массивы Медногорской группы, Хали-ловский и Хабарнинский расположены в зоне степей, растительность гипербазитов здесь представляет собой петрофитный вариант степной растительности.

Основу петрофитно-степной флоры составляют петрофитно-степные, лугово-степные и степные виды. В пределах южнотаежной зоны эти виды ограничены в своем распространении выходами горных пород и представляют собой оторванные от основного ареала реликтовые сообщества. Своеобразие таким сообществам придают виды, проникающих сюда из зональной флоры.

Второй группой являются облигатные серпен-тинофиты, встречающиеся исключительно на ги-пербазитовом субстрате. Для Южного Урала отмечено 4 вида ( Asplenium viride Huds . , Lychnis sibirica L., Noccea cochleareformis (DC.) A. et D. Love, Dian-thus repens Willd.). Факультативные виды-серпентинофиты также представлены в рассматриваемых сообществах. Обычно они встречаются на гипербазитах, реже – на габбро. К ним относятся Thymus baschkiriensis Klok. et Shost., Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. и др. Немногочисленна группа кальцефитов, активность которой меняется в зависимости от уровня содержания кальция в почве ( Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr., Alyssum lenense Adans).

Несмотря на большое разнообразие групп видов, входящих в состав сообществ гипербазитов, неоднократно отмечалось их невысокое видовое разнообразие по сравнению с сообществами на других горных породах. Так, Н.В. Алексеева-Попова [1] отмечала невысокое видовое богатство на гипербазитах горы Рай-Из по сравнению с метаморфическими сланцами. Б.А. Юрцев [13], проведя анализ флор в тундровой зоне Полярного Урала, также отметил обеднение состава флор на гиперба-зитах.

На Южном Урале нами также отмечается более бедный видовой состав растений на ультраоснов-ных породах. Так на Вишневогорском щелочном сиенитовом массиве, не относящемся к гипербази-там, было выявлено 107 видов растений. Список видов Сугомакского гипербазитового массива насчитывает 85 видов растений петрофитно-степной флоры. Миндякский массив включает 65 видов. Эти массивы сравнимы по площади, находятся в одной климатической зоне, характер их зональной растительности также совпадает. Более богатой флорой характеризуется Кракинский массив, где было обнаружено 169 видов сосудистых растений. В качестве причин, объясняющих увеличение видового богатства можно привести, во-первых, то, что данный массив характеризуется значительно большей площадью, в 3-4 раза превышающей площадь перечисленных массивов, во-вторых, наиболее южное положение массива.

Характерной особенностью серпентинитовых флор является выпадение многих таксонов ранга семейства и рода из состава таких флор [13]. Наиболее показательным для гипербазитов Южного Урала является снижение, а порой и полное исчезновение из состава сообществ представителей семейства бобовых, например родов Oxytropis и Astragalus . При увеличении содержания карбонатов в гипербазитах (Медногорская группа) эти рода существенно увеличивают разнообразие.

Большинство серпентинитовых флор мира характеризуются высоким уровнем эндемизма [16].

Особенно это характерно для тропических и субтропических флор. Для серпентинитовых флор умеренной зоны неоднократно отмечался невысокий уровень эндемизма. Так, для Великобритании приводится только два эндемичных вида [17]. Для Полярного Урала эндемиков гипербазитов не отмечено [20]. В своих работах Б.А. Юрцев неоднократно отмечал тот факт, что образование новых таксонов в ранге видов и подвидов в гипербазито-вых флорах Полярного Урала не происходит [13]. Для гипербазитовых флор Южного Урала также не были отмечены новые виды и подвиды, облигатно связанны с гипербазитовым субстратом.

Растения гипербазитов, сталкивающиеся с высоким содержанием тяжелых металлов в почве, выработали генетически обусловленные механизмы устойчивости к стрессовым условиям существования. В частности для большинства видов ги-пербазитов отмечена низкая способность поглощения тяжелых металлов и накопления их в наземной массе. Анализ накопления Ni и Cr показал незначительное их содержание в тканях большинства видов. Максимальный уровень накопления никеля был отмечен у Scorzonera glabra Rupr. (68,90 мг/кг), а минимальный уровень зафиксирован для Erigeron сanadensis L. (7,40 мг/кг) . Содержание хрома в исследованных образцах растений варьировало от 6,40 мг/кг для Erigeron сanadensis до 21,30 мг/кг для Aster alpinus L. Согласно классификации, предложенной А. Бейкером [14], эти растения относятся к группе исключителей, концентрация тяжелых металлов в образцах в 20 и более раз ниже, чем в почве.

Одним из механизмов устойчивости к высоким концентрациям тяжелых металлов и токсичным микроэлементам считается явление гипераккумуляции [16]. Аналитические исследования надземной массы видов рода Alyssum , произрастающих на серпентинитовом субстрате, показали высокие концентрации никеля. Наиболее высокая концентрация этого элемента зафиксирована у A. obovatum (C.A.Meyer) Turcz., что ранее отмечалось для данного вида на Полярном Урале [13] и на Чукотке [1]. Так, на ультраосновных породах Южной Чукотки A. obovatum показал накопление 926-1308 мг/кг, что значительно ниже полученных нами данных (818-6003 мг/кг). Alyssum obovatum является видом-гипераккумулятором Ni, показавшем высокие уровни накопления на всех ультраосновных массивах.

В разных ультраосновных массивах Alyssum obovatum накапливает разное количество никеля. Наибольшее количество обнаружено в растениях Кракинского массива, меньшее количество никеля содержится в растения, собранных на Сугомакском массиве. В целом на Южном Урале содержание Ni у Alyssum obovatum достоверно выше, чем значения, полученные нами для Среднего Урала (массив Пышминский). Более высокие концентрации никеля отмечены в южных районах и не коррелируют с уровнем содержания никеля в почве. Возможно, это связано с большей аридностью климата на Южном Урале и косвенно может служить подтверждением осмотической гипотезы гипераккумуляции никеля [15].

Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. на Южном Урале демонстрирует повышенный уровень накопления, составивший 91,53-321,71 мг/кг, однако этот вид не может быть отнесен к гипераккумуляторам, т.к. концентрация никеля в его надземной части составляет менее 1000 мг/кг. Тем не менее, он показывает примерно в 10 раз повышенную по сравнению с обычными видами способность к накоплению никеля и может быть отнесен в группу аккумуляторов.

Проведенные исследования позволяют говорить о серпентинитовой флоре Урала как целостном образовании, имеющем черты своеобразия. Особую роль на состав флоры оказывают климатические и эдафические факторы. Своеобразие серпентинитовой флоры проявляется на уровне особей, обладающих устойчивостью к высоким концентрациям тяжелых металлов, на ценотическом уровне, выраженное в различной ценотической активности видов и присутствии видов-серпентинофитов, на флористическом уровне, отражающем комплексное воздействие на состав флоры климатических и эдафических факторов. Этот комплекс факторов проявляется на таксономической, экологической и географической структуре флоры.

Проведенные исследования позволяют говорить об уникальном комплексе видов, большая часть из которых обладает механизмами, препятствующими поглощению излишних количеств токсичных тяжелых металлов. К этой группе – группе исключите-лей - относится большая часть исследованных видов серпентинитовой флоры. Уровни накопления тяжелых металлов в надземной фитомассе значительно ниже, чем уровни их содержания в почве. При этом существуют виды, способные в повышенных количествах накапливать Ni – это виды аккумуляторы и гипераккумуляторы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант 11-04-00371-а.

Список литературы Петрофитно-степная флора и растительность гипербазитов Южного Урала

- Алексеева-Попова Н.В. Элементарный химический состав растений Полярного Урала, произрастающих на разных горных породах//Бот. журн. 1970. Т. 55, № 9. С. 1304-1315.

- Гордягин А.Я. Растительность известковых скал на реке Туре в Пермской губернии//Тр. О-ва естествоисп. при Казанском ун-те, 1895. Т.28, вып.2. С. 2-34.

- Горчаковский П.Л. Основные проблемы исторической фитогеографии Урала//Тр. Ин-та экол.раст. и жив. 1969. 285с.

- Горчаковский П.Л., Золотарева Н.В. Фиторазнообразие реликтовых степных анклавов на Урале: опыт сравнительной оценки//Экология. 2006. N 6. С. 415-423.

- Дорогостайская Е.В. Конспект флоры цветковых растений Ильменского заповедника//Флора и лесная растительность Ильменского государственного заповедника им. В.И. Ленина. Свердловск, 1961.С. 9-50.

- Игошина К.Н. Особенности флоры и растительности на гипербазитах Полярного Урала (на примере г. Рай-Из)//Бот. журн. 1966. Т. 51, № 3. С. 322-337.

- Ковалев С.Г., Черников А.П., Бурдаков А.В. Благороднометальная геохимическая специализация хромитовых руд массивов Крака (Южный Урал)//Геологический сборник. 2007. № 6. С. 165-169.

- Коробейникова В.П., Шурова Е.А. Растительность серпентинитов Ильменского заповедника//Флора и растительность эталонных и охраняемых территорий. 1986. С. 119-122.

- Крылов Н.П. Материалы к флоре Пермской губернии//Тр. О-ва естествоиспытателей при Казан. ун-те; Казань, 1878. Т. 6, вып. 6. 76с.

- Сочава В.Б. Фрагменты горной степи на Среднем Урале//Сов. ботаника. 1945. № 3. С. 28-37.

- Тептина А.Ю. Петрофитная растительность хребта Большой Крака, Башкортостан//Материалы Всерос. конф. «Отечественная геоботаника вехи и перспективы». СПб, 2011. Т. 1. С. 272-275.

- Ферштатер Г.Б., Беа Ф. Геохимическая типизация уральских офиолитов//Геохимия, 1996. №3. С. 195-218.

- Юрцев Б.А., Алексеева-Попова Н.В., Катаева Н.В. Видовое разнообразие локальных флор Полярного Урала в контрастных геохимических условиях//Междунар. конф. «Биоразнообразие Европейского Севера»: Тез. докл. Петрозаводск. 2001. С. 204-205.

- Baker A.J.M. Accumulators and excluders: strategies in the response of plants to trace metals//J. Plant Nutr. 1981. V.3. P. 643-654.

- Boyd R.S. Ecology of metal hyperaccumulation//New Phytologist. 2004. V. 162. P. 563-567.

- Brooks R.R. Serpentine and its Vegetation. A Multidisciplinary Approch//Discorides Press, USA. 1987. 332 p.

- Brooks R.R. Plants that Hyperaccumulate Heavy Metals//CAB International, Wallingford, UK. 1998. 380p.

- Proctor J. Plant ecology of serpentine II. Plant response to serpentine soils//J. of Ecology. 1971. V. 59. P. 397-410.

- Proctor J. The vegetation over ultramafic rocks//The ecology of areas with serpentinized rocks. Amsterdam. 1992. P. 249-270.

- Proctor J., Alexeeva-Popova, I.V., Kataeva, M.N., Kravkina, I.M., Yurtsev, B.A., Drozdova, I.V. Arctic ultramafics: new investigation on Polar Ural vegetation//Proceedings of the IV international congress on ultramafic serpentine ecology. London. 2005. P. 121-136.

- Reeves R.D. Hyperaccumulation of trace elements by plants//Phytoremediation of metal-contaminated soils/NATO science series: IV: earth and environmental sciences, 2006. Vol. 68. Springer-Verlag. S. 25-52.