Петрофизическая зональность в структурно-вещественных комплексах севера Урала

Автор: Пономарева Т.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (265), 2017 года.

Бесплатный доступ

Петрофизическая характеристика геологических образований на современном этапе геологических знаний рассматривается как «память» о геодинамических обстановках прошлого и используется при разработке новых или уточнения существующих моделей строения и эволюции литосферы. Объектами данных исследований являлись разновозрастные магматические, метаморфические и вулканогенно-осадочные комплексы пород севера Урала. Для детальной петрофизической систематизации структурно-вещественных комплексов земной коры и верхней мантии севера Урала был использован сравнительный анализ геофизических, петрофизических, геологических и геохронологических данных. По результатам комплексной интерпретации физических полей выделены три региональные петрофизические зоны, различающиеся по петрофизическим свойствам и характеристикам гравитационного и магнитного полей. Петрофизическая зона «палеоконтинентального» типа объединяет петрофизические группы формаций, представленные дорифейскими метаморфическими комплексами. В петрофизическую зону «палеоокеанического» типа вошли ультраосновные породы офиолитовых комплексов, а также базитов кершорского и лагортинского комплексов. В крайнюю восточную петрофизическую зону «палеоостроводужного» типа включаются породы интрузивных образований собского и конгорского комплексов, а также вулканогенно-осадочной толщи.

Физические поля, гравитационное поле, магнитное поле, аномалия, петрофизическая характеристика, север урала

Короткий адрес: https://sciup.org/149129227

IDR: 149129227 | УДК: 550.83:552.1 | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-1-8-15

Текст научной статьи Петрофизическая зональность в структурно-вещественных комплексах севера Урала

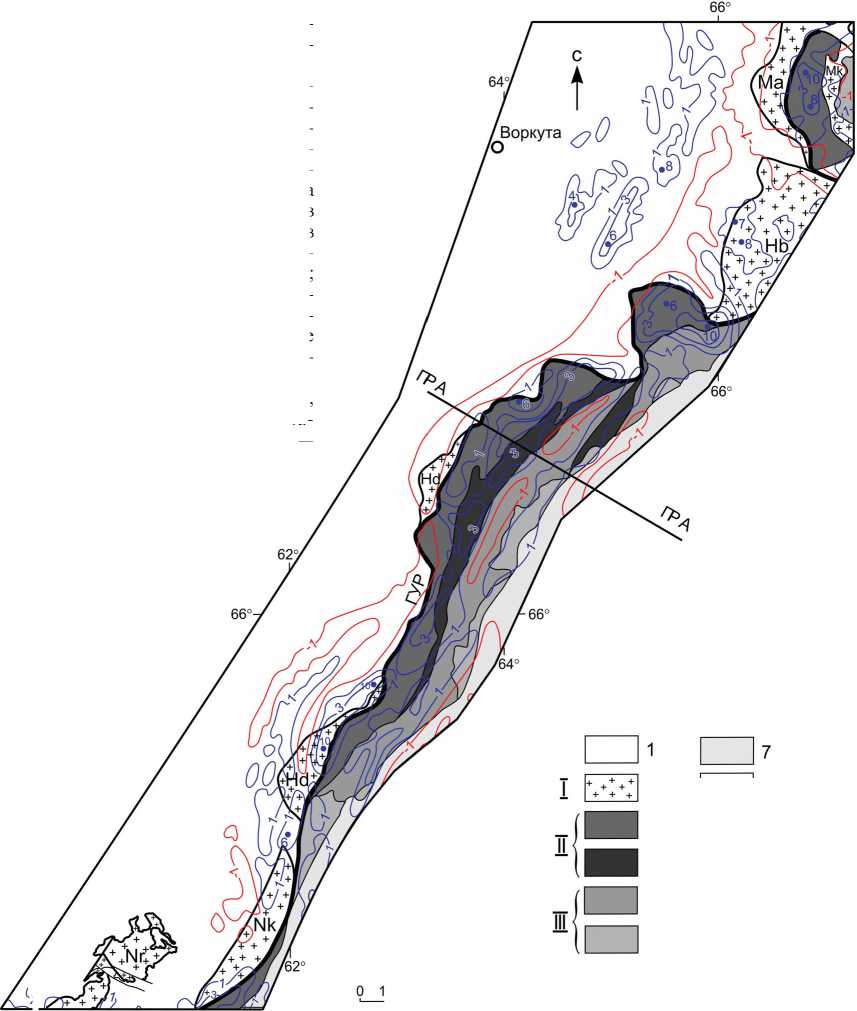

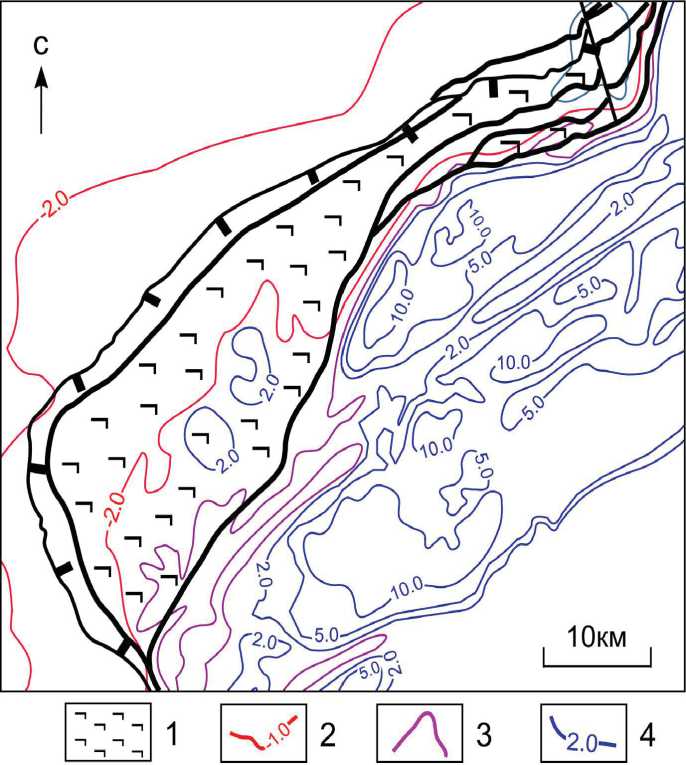

В комплексе геолого-геофизических исследований, применяемых при изучении глубинного строения литосферы севера Урала, важное место занимает петрофизическая информация о глубинных геологических образованиях. На современный эрозионный срез севера Урала горизонтальными и вертикальными движениями выведены разновозрастные магматические, метаморфические и вулканогенно-осадочные комплексы пород (рис. 1). Петрофизическая характеристика этих образований заключает в себе информацию: во-первых, о направлении и интенсивности геодинамических процессов, под действием которых формировались отдельные комплексы пород; во-вторых, содержит сведения о степени и причинах их преобразований. Детально методика определения и способы обработки петрофизических данных по этим комплексам, а также интерпретация полученных результатов приведена и обобщена в работах Т. А. Пономаревой и А. М. Пыстина [7, 8].

Цель качественной интерпретации геофизических полей заключалась в выделении региональных петрофизических зон (рис. 1), отличающихся по геофизиче- 8

ским параметрам гравитационного и магнитного полей. Палеоконтинентальная, палеоокеаническая и палео-островодужная петрофизические зоны названы в соответствии со структурными зонами севера Урала, состоящими из структурно-вещественных комплексов, характеризующих определенные типы земной коры [9, 12]. При выполнении качественной интерпретации ставились следующие задачи: подтверждение выявленных петрофизических закономерностей в морфологии физических полей; установление связи аномалий физических полей с определенными петрофизическими группами (формациями), а также поиск общих черт и различий в характере физических полей при выделении петрофизических зон.

Необходимость в привлечении геофизических данных определяется тем, что все изменения физических свойств пород отражаются в морфологии физических полей. Характер и особенности физических полей дают нам возможность пространственно проследить и ограничить пределы латеральной петрофизической изменчивости пород, а также определить месторасположение источников гравитационных и магнитных аномалий.

10 20 30км

Fig. 1. Schematic map of local gravity anomalies and layout of structural-material complexes in the north of the Urals [1, 2].

I—III — petrophysical zones: I — paleocontinental, II — paleooceanic, III — paleo island arc; 1 — Upper PreCambrian-Paleozoic associations of palaeocontinental sector in the north of the Urals; 2 — Lower PreCambrian metamorphic associations; 3 — ultramafic rocks of Rayis-Voykar association (O-S 1 ); 4 — mafic rocks of Kershor and Lagota associations (O3- S 1 ); 5 — granitoids of Sob and Kongor associations (S2—D); 6 — volcanogenic-sedimentary associations (O-D); 7 — Mezozoic-Cenozoic cover of the Western Siberian Plate; 8 — Main Uralian Fault (thrust); 9 — limits of structural-material complexes; 10 — negative gravity local anomalies; 11 — positive gravity local anomalies; 12 — geophysical profile А—А.

Names of PreCambrian complexes: Nr — Nyarta, Nk — Nerkayu, Hd — Hordyu (PR?), Hm — Haramatalou, Hb — Harbey, Ma — Marunkeu, Mk — Malyk

Рис. 1. Схематическая карта локальных аномалий силы тяжести и схема расположения структурно-вещественных комплексов севера Урала [1, 2].

Условные обозначения: I-III — петрофизические зоны: I — палеоконтинентальная, II — палеоокеаническая, III — палео-островодужная; 1 — верхнедокембрийско-палеозойские комплексы палеоконтинентального сектора севера Урала; 2 — нижнедокембрийские метаморфические образования; 3 — ультраосновные породы райизско-войкарского комплекса (O-S 1 ); 4 — базиты кершорского и лагортинского комплексов (O3- S 1 ); 5 — гранитоиды собского и конторского комплексов (S 2 -D); 6 — вулканогенно-осадочные образования (O-D); 7 — мезозойско-кайнозойский чехол Западно-Сибирской плиты; 8 — Главный Уральский разлом (надвиг); 9 — границы структурно-вещественных комплексов; 10 — отрицательные аномалии локального гравитационного поля; 11 — положительные аномалии локального гравитационного поля; 12 — геофизический профиль А-А.

Названия докембрийских комплексов: Nr — няртинский, Nk — неркаюский, Hd — хордъюсский (PR?), Hm — хара-маталоуский, Hb — харбейский, Ma — марункеуский, Mk малыкский

I2

|5

I6

Методика исследований

Для детальной петрофизической систематизации структурно-вещественных комплексов земной коры и верхней мантии севера Урала был использован сравнительный анализ геофизических, петрофизических, геологических и геохронологических данных, результаты которого представлены в таблице.

В процессе интерпретации гравитационного и магнитного полей принимались во внимание интенсивность, знак аномалий, сохранение линейной направленности в соответствующих комплексах пород (формаций). Так, по аномалиям магнитного поля проводится разделение пород на магнитные и немагнитные комплексы, дается общее пред ставление об их латеральных размерах, ориентировке и взаимном расположении. Кроме того, при сопоставлении карты магнитного поля [4] с геологическими данными мы учитывали, что интенсивность магнитного поля определяется магнитными свойствами геологических объектов, расположенных в верхнем слое земной коры (первые километры). По интенсивности локальных гравитационных аномалий, вычисленных с радиусом осреднения 6 км, оценивается влияние источников (неоднородностей), расположенных в слое на глубине 2-3 км ниже земной поверхности. Качественную интерпретацию физических пол ей на данном этапе исследований следует рассматривать как начальный этап к дальнейшей количественной интерпретации.

Петрофизическая классификация структурно-вещественных комплексов севера Урала Petrophysical classification of structural-material complexes in the north of the Urals

Петрофизические зоны севера Урала Petrophysical zones of Northern Urals

I

II

III

IV

V

VI

VII

Магнитная восприимчивость х, nx10-6 СГС Magnetic susceptability

Плотность Density, ст г/см3

Возраст Age

Западная структурная зона Western structural zone Палеоконтинентальная Paleocontinmental

Восточная структурная зона Eastern structural zone

Палеоокеаническая Paleooceanic Палеоостроводужная Paleo island arc

|

<100 |

100750 |

>750 |

<100 |

100750 |

>750 |

<100 |

100750 |

>750 |

<100 |

100750 |

>750 |

<100 |

100750 |

>750 |

<100 |

100750 |

>750 |

<100 |

100750 |

>750 |

||

|

O1-D 3 |

2.5-2.6 2.6-2.7 2.7-2.8 2.8-2.9 2.9-3.0 3.0-3.1 >3.1 |

|||||||||||||||||||||

|

PR 1-2 |

2.5-2.6 2.6-2.7 2.7-2.8 2.8-2.9 2.9-3.0 3.0-3.1 >3.1 |

|||||||||||||||||||||

|

Геологические комплексы, формации Geological complexes, formations |

Гнейсомигматитовые Gneiss-migmatite |

Эклогит-сланцевые Eclogite-shale |

Гранулит-метабазитовые Granulite-metabasite |

Офиолитовые Ophiolite |

Дунит-верли-клинопиро-ксенитовые, габбровые Dunite-verli-clinopyroxenitegabbro |

Средние (реже умереннокислые) магматиты Medium (rare medium-acid) magmatites |

Вулканогенноосадочные породы Volcanogenic sedimentary rocks |

|||||||||||||||

Примечание. В ячейках таблицы приведены средние значения физических свойств по выборкам пород отдельных комплексов, участвовавших в петрофизических исследованиях. I-VII — петрофизические группы пород [7, 8].

Note. Mean values of rocks physical properties of separate complexes are shown in the table. I—VII — Petrophysical groups of rocks [7, 8].

Результаты и обсуждение

Ранее проведенный петрофизический анализ структурно-вещественных комплексов пород севера Урала позволил выделить среди них семь крупных петрофизических групп, каждая из которых отличается вещественным составом, изменениями в физических свойствах (плотностью, магнитной восприимчивостью) и характером корреляционных зависимостей между ними. Результаты качественной интерпретации геофизи ческих полей предоставили возможность объединить отдельные петрофизические группы в петрофизические зоны.

Первые три петрофизические группы пород относятся к образованиям нижнедокембрийского структурного этажа и интерпретируются как тектонически перемещенные фрагменты древнего кристаллического основания приуральской части Восточно-Европейского кратона, вовлеченные в структуру уралид [7, 10].

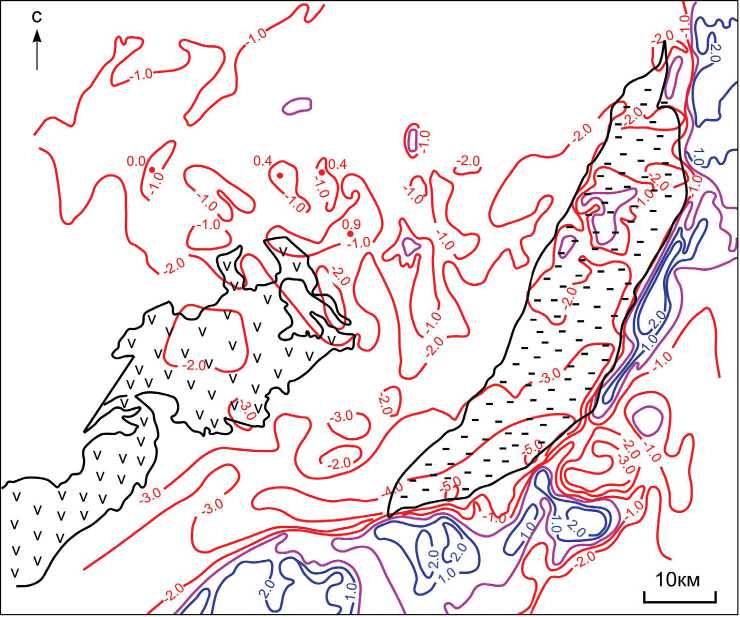

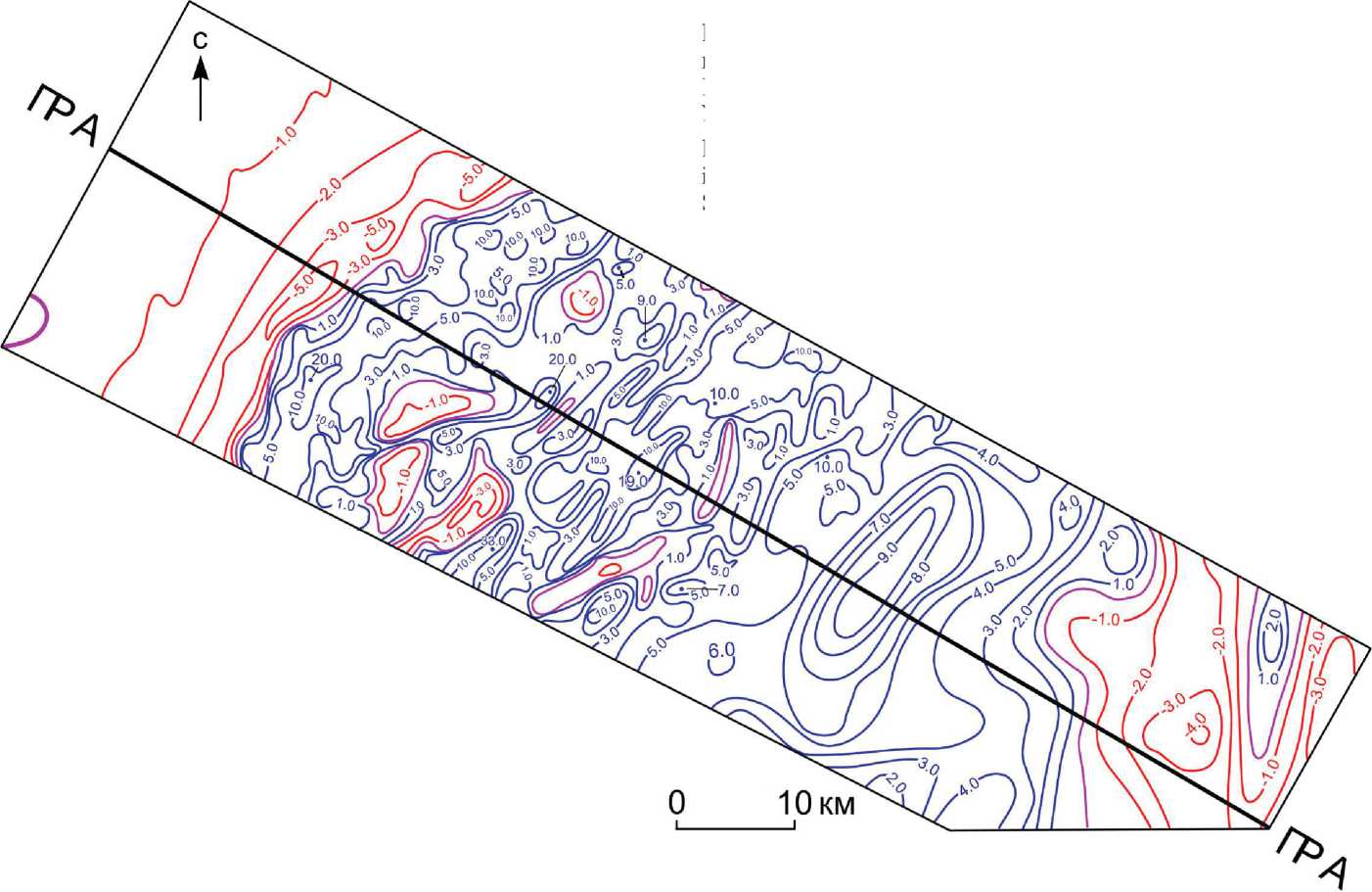

Рис. 2. Характеристика магнитного поля над нижнедокембрийскими метаморфическими комплексами Приполярного Урала [4].

Условные обозначения: 1—2 — структурно-вещественные комплексы пород: 1 — няртинский; 2 — нерка-юский; 3—5 — изолинии ( А Т)а: 3 — отрицательные; 4 — нулевые; 5 — положительные

Fig. 2. Characteristics of magnetic field over Lower Precambrian metamorphic complexes in the SubPolar Urals [4]. 1—2 — structural-material rock complexes: 1 — Nyarta; 2 — Nerkayu; 3—5 — isolines ( А Т)а: 3 — negative; 4 — zero; 5 — positive

Петрофизическую группу I представляют породы гнейсо-мигматитовых комплексов (няртинского на Приполярном Урале (рис. 2) и харбейского на Полярном Урале (рис. 3). Няртинский гнейсо-мигматитовый комплекс характеризуется низкими значениями магнитного и локального гравитационного полей (Адл). Над породами няртинского гнейсо-мигматитового комплекса со средней плотностью (о ) 2.78 г/см3 отмечаются слабоинтенсивные положительные аномалии Адл (1—2 мГал), расположенные в области отрицательного локального гравитационного поля (рис. 1). Мозаичный характер локальных аномалий отражает, очевидно, особенности внутренней структуры гнейсов. На Полярном Урале в пределах харбейского комплекса наблюдается положительная локальная аномалия интенсивностью 10 мГал северо-западного простирания, обусловленная преобладанием высокоплотных амфиболитов со средней плотностью, равной 2.97 г/см3, в нижней части харбейского комплекса.

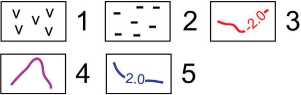

Анализ магнитного поля показывает, что породы няртинского и харбейского комплексов немагнитные или слабомагнитные (рис. 2, 3). Изолинии отрицательного магнитного и локального полей над харбейским комплексом пород линейно вытягиваются в северо-западном направлении, что отчетливо подчеркивает «неуральский» структурный план метаморфических толщ.

К петрофизической группе II относятся породы экло-гит-сланцевых комплексов (неркаюского на Приполярном Урале и марункеуского на Полярном Урале). Эклогит-сланцевые комплексы, так же как и вышеописанные комплексы, располагаются в области отрицательных значений локального гравитационного (рис. 1) и магнитного полей интенсивностью минус 1—2 нТл (рис. 2, 3). Такое соответствие, когда совпадает знак локальной составляющей гравитационного и магнитного полей, подтверждает ранее выявленную прямо пропорциональную зависимость между плотностью и магнитной восприимчивостью в данных породных комплексах [7].

При более детальных исследованиях внутри неркаюского массива наблюдаются локальные магнитные аномалии, оси которых ориентированы к северо-западу. Эти аномалии подчеркивают связь с реликтовыми структурами, установленными непосредственными наблюдениями в естественных разрезах [10, 11].

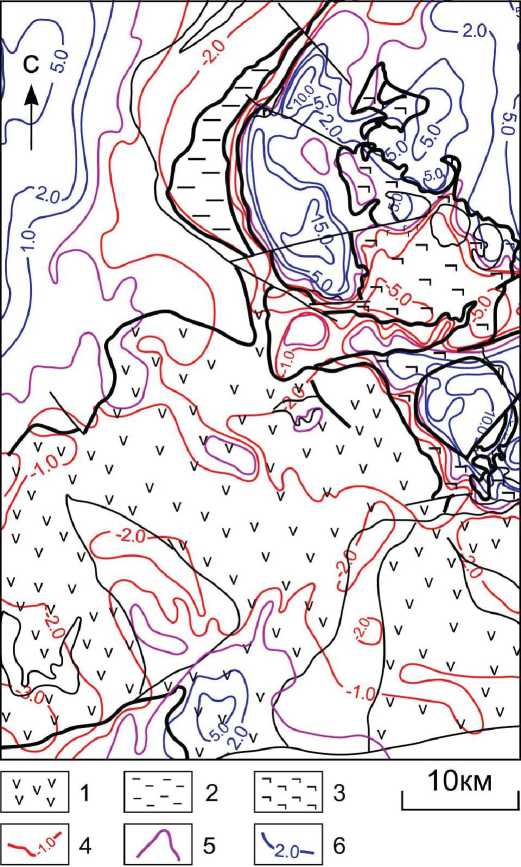

В петрофизическую группу пород III объединяются породы гранулит-метабазитовых комплексов (рис. 1): хордъюсского, контактирующего с запада с Войкар-Сыньинским массивом, и малыкского, расположившегося с востока от Сыум-Кеуского массива. В основном над породами гранулит-метабазитовых комплексов отмечаются слабоинтенсивные локальные гравитационные и магнитные поля. Важно отметить, что на востоке Южно-Хордъюсского массива породы хордъюсского комплекса способны создавать положительные аномалии интенсивностью 10 мГал (рис.1), а малыкский комплекс пород весь расположен в слабоинтенсивном поле Адё (1 мГал). Это позволяет предположить, что наибольший объем высокоплотных пород с оср, равной 3.1 г/см3, малыкского комплекса выведен на дневную поверхность [6], а вот «корни» хордъюсского комплекса, возможно, расположены в земной коре.

Среди преимущественно немагнитных пород данной петрофизической группы мы отмечаем широкий предел вариаций магнитной восприимчивости в породах

Рис. 3. Характеристика магнитного поля северной части Полярного Урала [4].

Условные обозначения: 1—3 — структурно-вещественные комплексы пород: 1 — харбейский; 2 — марункеуский; 3 — малыкский; 4—6 — изолинии ( А Т)а: 4 — отрицательные; 5 — нулевые; 6 — положительные

Fig. 3. Characteristics of magnetic field in the northern part of the Polar Urals [4].

1—3 — structural-material rock complexes: 1 — Harbey; 2 — Marunkeu; 3 — Malyk; 4—6 — isolines (АТ)а: 4 — negative; 5 — zero; 6 — positive основного состава, что является причиной неоднородного характера магнитного поля (рис. 3, 4).

Главной чертой локального гравитационного поля IIII петрофизических групп является отсутствие в нем выраженного гравитационного эффекта от метаморфических комплексов. Слабоинтенсивные положительные и отрицательные аномалии Адё позволяют предположить, что все дорифейские метаморфизованные комплексы расположены в приповерхностном слое или вынесены большей своей частью на земную поверхность. Однако есть случаи, например с харбейским комплексом, а возможно и с хордъюсским, когда обширные положительные локальные аномалии могут быть вызваны плотностными неоднородностями, сопоставимыми с блоками больших размеров, находящимися в земной коре.

Важно отметить, что над дорифейскими комплексами пород севера Урала наблюдаются слабоинтенсивные 11

локальные гравитационные и отрицательные магнитные поля, очень близкие по геофизическим параметрам к структурно-вещественным комплексам восточной части Европейской платформы, которые характеризуют континентальный тип земной коры [3]. В итоге породы петрофизических групп I—III объединяются в петрофизическую зону «палеоконтинентального» типа.

Следующие четыре петрофизические группы пород относятся к геологическим образованиям восточной зоны севера Урала, пространственно связанным с Главным Уральским разломом и расположенным к востоку от него. Они представлены магматическими породами различного состава — от ультраосновного до кислого — и вулканогенно-осадочными образованиями Приполярного и Полярного Урала. Несмотря на то, что породы восточной зоны севера Урала располагаются в области положительных значений гравитационного и магнитного полей, по схожим петрофизическим свойствам (см. таблицу) и морфологии геофизических полей (рис. 1, 5, 6) они делятся на две различные петрофизические зоны.

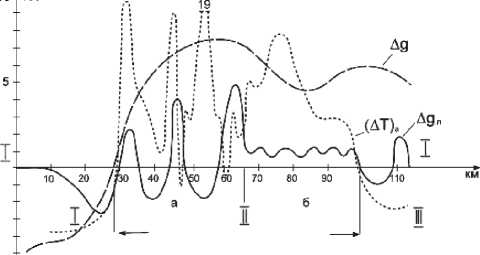

Петрофизическая группа IV объединяет ультраоснов-ные породы офиолитовых комплексов, представленных в Олыся-Мусюрском, Войкар-Сыньинском, Райизском и Сыум-Кеуском массивах. Породы офиолитовых комплексов имеют повышенные плотности (2.90—3.10 г/см3) и среднюю и высокую магнитную восприимчивость (от 300 до 1500х10-6 СГС) [5]. Благодаря широкому спектру плотностных и магнитных свойств над гипербазито-вым массивом мы наблюдаем интенсивные положительные аномалии Адл (рис. 1) и (АТ)а (рис. 5) с отчетливо выраженной субмеридиональной линейностью (северо-северо-восточной). Гипербазиты отражаются в магнитном поле интенсивными линейными вытянутыми аномалиями с резкой дифференциацией по амплитуде и небольшими периодами между экстремумами сближенных аномалий (рис. 6). Известно, что такая система перемежающихся узких аномалий очень характерна для участков современной океанической коры в зонах спрединга. В зависимости от степени серпентинизации и глубины ее проникновения ультраосновные породы теряют свои плотностные свойства и приобретают высокие магнитные свойства. Поэтому магнитным максимумам над сер-пентинизированными породами соответствуют минимумы локального гравитационного поля.

Петрофизическая группа V объединяет базиты кер-шорского и лагортинского комплексов. Вулканиты основного состава, обладая высокими значениями плотности (оср 2.90 г/см3 у верлитов, клинопироксенитов и оср 3.2 г/см3 у горнблендитов), вместе с ультрабазитами составляют в аномальном гравитационном поле единую положительную аномальную зону (рис. 6), а в полях Адл они выделяются локальными высокоинтенсивными максимумами (рис. 1, 6). Схожая картина наблюдается и в магнитном поле. В положительном магнитном поле при детальных исследованиях габброиды, как и гипербазиты (несерпентизированные), картируются серией отдельных линейных аномалий, внутри которых хаотично располагаются отдельные мелкие интенсивные аномалии от 10 до 33 нТл (рис. 5). Выраженная повторяемость в физических полях, когда максимумам локального гравитационного поля соответствуют положительные магнитные аномалии, объясняется устойчивыми прямо пропорциональными зависимостями между плотностью и магнитной восприимчивостью, установленными в поро- 12

дах данной петрофизической группы [8]. В интрузивных образованиях, за исключением серпентинизированных базитов, отмечается классическая зависимость плотности от основности пород.

В результате высоко плотные и магнитные породы IV—V петрофизических групп объединяются в единую петрофизическую зону «палеоокеанического» типа. Резко выраженная дифференциация и вариативность в физических свойствах ультрабазитов и базитов повлияла на интенсивность и морфологию геофизических полей. Для данной петрофизической зоны характерны высокоинтенсивные магнитные и гравитационные поля с характерными линейно-вытянутыми аномалиями северо-северо-восточного направления.

В петрофизическую группу VI вошли интрузивные образования среднего, реже умеренно-кислого состава, собского и конторского комплексов пород (рис. 1). Над породами данной петрофизической группы отмечается положительное поле локальных аномалий Адё средней интенсивности, обусловленное диоритами и кварцевыми диоритами со средней плотностью 2.80 г/см3, на фоне которого выделяются локальные (линзообразные в плане) минимумы интенсивностью минус 1мГал, отвечающие гранитоидным телам. В магнитном поле отмечается та же закономерность - в преимущественно положительном магнитном поле над интрузивными породами среднего состава с хср 900х10-6 СГС есть аномалии с пониженной интенсивностью над участками распространения кислых пород с хср 400х10-6 СГС.

Петрофизическая группа VII состоит из вулканогенно-осадочных пород, представленных дацитами, андезитами, андезибазальтами и их туфами с прослоями туфо-песчаников и рифогенных известняков малоуральской свиты, а также конгломератами, гравелитами и туфопес-чаниками варчатинской свиты (рис. 1).

Вещественная дифференциация состава вулканитов, от базальтовых до плагиогранитовых и риолитовых, а также наличие постепенных переходов между ними в разрезе практически не дает возможности на этапе качественной интерпретации гравиметрических данных определить границы их распространения. Разделение эффузивов кислого состава и пирокластических образований, которые имеют одинаковые плотности, также проблематично. Поэтому наблюдаемые на фоне общего пониженного локального поля положительные аномалии Адё интенсивностью 1-3 мГал можно считать гравитационным «вкладом» вулканитов нормальной щелочности с оср 2.80-2.83 г/см3, слагающих нижнюю часть разреза вулканогенно-осадочной толщи.

Среди эффузивов в положительном магнитном поле отразились наиболее магнитные основные разности (базальты и андезибазальты) с хср 1000-1400х10-6 СГС. Им соответствуют магнитные аномалии со значениями интенсивности от 5 до 8 нТл. Выделение слабомагнитных вулканогенных образований и осадочных комплексов в геофизических полях практически невозможно, так как они сливаются с общим пониженным «фоновым» полем. Поэтому изучение их возможно только на базе петрофизических исследований.

В результате по схожим петрофизическим свойствам и общим признакам в характеристиках геофизических полей VI и VII петрофизические группы пород объединяются в единую петрофизическую зону «палеоострово-дужного» типа.

Рис. 4. Характеристика магнитного поля над хордъюсским комплексом пород (Южно-Хордъюсский блок) [4].

Условные обозначения: 1 — хордъюсский комплекс пород; 2—4 — изолинии ( А Т)а: 2 — отрицательные; 3 — нулевые; 4 — положительные

Fig. 4. Characteristics of magnetic field over Hordyu rocks association (southern Hordyu block) [4].

1 — Hordyu association of rocks; 2—4 — isolines ( А Т)а: 2 — negative; 3 — zero; 4 — positive

Для данной петрофизический зоны результаты качественной интерпретации выявили средней интенсивности магнитное и гравитационное поля, на фоне которых наиболее выраженно наблюдаются локальные слабоинтенсивные или отрицательные аномалии, соотносимые с породами средне- и кислого состава, и интенсивные положительные аномалии, связанные с вулканитами основного состава. Общее понижение интенсивности магнитного и гравитационного полей позволяет судить о меньшей тектонической нарушенности в поверхностных структурах данной петрофизической зоны, что, в свою очередь, отразилось на форме аномалий. В структуре геофизических полей отмечается меньшая частота (разреженность) в изолиниях, увеличение размерности аномалий (АТ)а и AgH и сохранение северо-северо-восточной направленности.

Выводы

По результатам комплексной интерпретации геофизических полей в пределах севера Урала ранее выделенные петрофизические группы формаций по особенностям гравитационного и магнитного полей объединяются в более крупные подразделения (зоны), породные комплексы которых развивались в определенных геоди-намических обстановках.

Петрофизическая зона «палеоконтинентального» типа объединяет I—III петрофизические группы, представленные дорифейскими метаморфическими комплексами, расположенными с запада от Главного Уральского разлома, над которыми наблюдаются отрицательные гравитационное и магнитное поля. Характеристики физических полей над данной петрофизической зоной имеют общие черты с геофизическими полями восточной части Европейской платформы.

Рис. 5. Фрагмент карты магнитного поля территории проведения геофизического профиля А—А (северная часть Войкарского района) [4].

Условные обозначения ( А Т)а см. на рис. 4

Fig. 5. Fragment of magnetic field map for the territory of geophysical profile А—А (northern part of the Voykar area) [4].

Symbols ( А Т)а as in Fig. 4

(ДТ),нТл;' ДднмГал Дд,.мГал

10^100

Рис. 6. Сравнительная характеристика графиков составляющих гравитационного и магнитного полей по геофизическому профилю А-А.

Условные обозначения: I — Предуральский краевой прогиб; II —Восточная структурная зона Полярного Урала: а — палео-океаническая петрофизическая зона, б — палеоостроводуж-ная петрофизическая зона; III — Западно-Сибирская плита Fig. 6. Comparative characteristics of the graphs of the gravitational and magnetic field components along geophysical profile A-A.

I — Preural Foredeep; II — Eastern block area of the Polar Urals: a — paleooceanic petrophysical zone, b — paleo island arc petrophysical zone; III — the West Siberian Plate

Петрофизическая зона «палеоокеанического» типа соединяет ультрабазиты офиолитовых комплексов, бази-ты кершорского и лагортинского комплексов. Для данной петрофизической зоны характерны высокоинтенсивные магнитные и гравитационные поля. Зависимость магматитов от основности и низкотемпературных зеленокаменных изменений резко отразилась в частой смене локальных максимумов силы тяжести интенсивностью несколько десятков мГал на минимумы, густоте изолиний и линейной форме аномалий с выраженной северосеверо-восточной направленностью.

Восточнее выделяется петрофизическая зона «па-леоостроводужного» типа. Широкое присутствие магматитов среднего и кислого состава собского и конторского комплексов, а также вулканогенно-осадочных пород, обладающих пониженной плотностью, в целом повлияло на понижение интенсивности геофизических полей. Поэтому для данной петрофизической зоны характерны средней интенсивности гравитационное (Agл) и магнитное поля, внутри которых наблюдаются отрицательные аномалии, соотносимые с породами среднего и кислого состава, а интенсивные положительные аномалии связаны с вулканитами основного состава. Аномалии имеют крупные размеры по площади, что отличает их от линейной формы аномалий петрофизической зоны «палео-островодужного» типа, но при этом сохраняется их северо-северо-восточная направленность.

Полученные результаты позволяют расширить круг геологических задач за счет выполнения в дальнейшем количественной интерпретации геофизических полей, благодаря которой можно получить важную информацию о глубинной характеристике комплексов пород, об особенностях глубинного строения земной коры и верхней мантии, а также о связи поверхностных структур с глубинными.

Автор выражает благодарность д. г.-м. н. А. М. Пыс-тину за консультации и ценные замечания при написании статьи.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН№15-18-5-17.

Список литературы Петрофизическая зональность в структурно-вещественных комплексах севера Урала

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:1000000 (третье поколение). Серия Уральская, лист Q 41 (Воркута). Объяснительная записка. СПб: ВСЕГЕИ, 2007.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:1000000 (третье поколение). Западно-Сибирская серия, лист Q 42 (Салехард). Объяснительная записка. СПб: ВСЕГЕИ, 2013.

- Запорожцева И. В., Пыстин А. М. Строение дофанерозойской литосферы Европейского Северо-Востока. СПб.: Наука, 1994. 112 с.

- Карта аномального магнитного поля (∆Т)а России и прилегающих акваторий. СПб: ВСЕГЕИ, 2004 г.

- Макеев А. Б., Лыюрова (Пономарева) Т. А. Магнитная восприимчивость пород и минералов ультрабазитов и ее значение для картирования Полярного Урала//Минералогия Тимано-Североуральского региона. Сыктывкар, 1989. С. 97-106. (Тр. Ин-та геол. Коми НЦ УрО РАН СССР. Вып. 72)