Петрофульгуриты: электроатмогенная дифференциация вещества

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128419

IDR: 149128419

Текст статьи Петрофульгуриты: электроатмогенная дифференциация вещества

Фульгуриты — геологические тела, образующиеся в результате ударов молний в сухие горные породы [3], классифицируются по характеру мишени на три типа: кластофульгуриты (алев-ро- или псаммито-), петрофульгуриты и фитофульгуриты [5]. Обычно внимание исследователей привлекают клас-тофульгуриты, имеющие эффектную трубчатую или близкую к ней форму и легко извлекаемые из рыхлых вмещающих пород. Петрофульгуриты, являющиеся следствием разряда молний на обнаженную скальную поверхность твердых горных пород и встречающиеся на их поверхности в виде корок или сферических стекольных капель, охарактеризованы значительно слабее [1].

В этой статье приводятся результаты изучения образцов фульгурита из окрестностей г. Норильска, переданного вместе с образцом исходного габ-бро-долерита в Геологический музей им. А. А. Чернова Института геологии Коми НЦ УрО РАН к. г.-м. н. Е. В. Коло-ниченко. Это пример типичного петро-фульгурита, связанного in situ с материнской породой.

Скопление петрофульгуритов обнаружено на окраине города на одной из сопок между двумя опорами высоковольтной линии. Под ней на земле остались вытянутый параллельно ЛЭП обрывок старого провода и бухта алюминиевого провода, которые и испытали удары молний. Алюминиевая бухта частично переплавилась, из-под нее вы- тек «язык» металла, застывший в виде лепешки. Вокруг обрывка провода образовались несколько неглубоких кратеров и ореол фульгуритовых корок, покрывающих габбро-долерит, каплевидные образования и шарики (рис. 1, а, б), представленные черным стеклом с коричневато-бурым оттенком в тонких, просвечивающихся осколках.

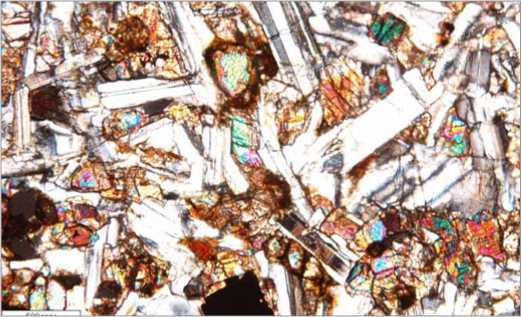

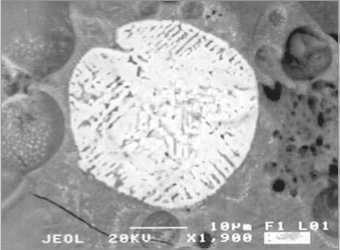

Породой мишени, как уже отмечалось, оказался мелкокристаллический габбро-долерит зубовского комплекса возрастом около 245 млн лет. Текстура его мaссивная, структура офитовая с элементами пойкилитовой (рис. 2). Минеральный состав породы: плагиоклаз основного состава (лабрадор и анортит?) — 40 %, минералы группы эпидота (цоизит, клиноцоизит) — 50 %, эпидот, рудный непрозрачный минерал (магнетит) — 3—5 %. Эпидот и цоизит, образовавшиеся в основном при изменении пироксенов, плагиоклазов, амфиболов, относятся ко вторичным минералам. Выявлены две генерации плагиоклаза: ранняя (анортит или битовнит),

аб

Рис. 1. Корки петрофульгурита (а), капли и шарики (б)

к которой относятся индивиды призматической или таблитчатой формы размером 0.8—1.3 мм с полисинтетическими двойниками, и поздняя (лабрадор), составленная короткими (0.1— 0.5 мм) лейстами.

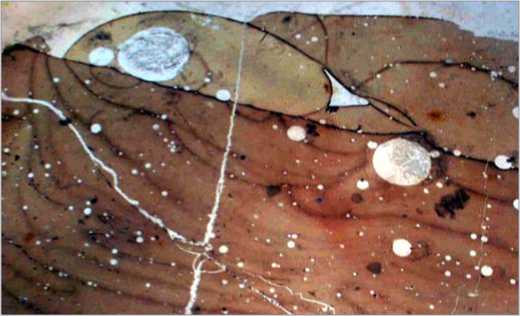

Материал петрофульгурита представлен практически полностью стеклом коричневато-бурого цвета с отчетливой флюидальной текстурой (рис. 3) и высокой пористостью. Поры имеют правильную сферическую форму и разную величину — от видимых простым глазом (около 1 см и даже более) до ультрамикроскопических. По стенкам пор под микроскопом иногда обнаруживаются тонкие оторочки бесцветного пока не определенного минерала с показателем преломления выше канадского бальзама. Встречаются редкие включения магнетита в виде нитевидных и дендритовых образований.

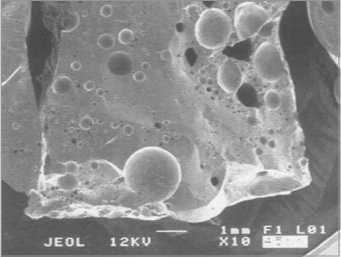

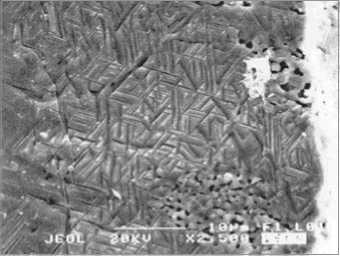

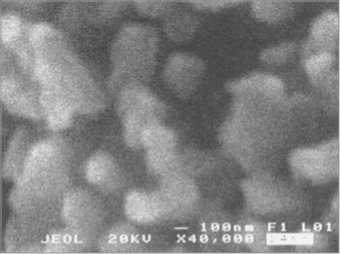

Гомогенность фульгуритового стекла подтверждается и электронно-микроскопическим исследованием нa растровом микроскопе, хотя при больших

Рис. 2. Структура габбро-долерита (николи скрещены)

Рис. 3. Петрофульгуритовое стекло в проходящем свете. Ч 5

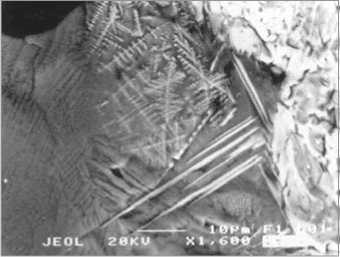

увеличениях улавливаются трудно расшифровываемые наноразмерные структурные обособления. На всех масштабных уровнях облик фульгуритово-го стекла определяется нанопористостью (рис. 4).

Реликтовые включения в материале мишени представлены наиболее тугоплавкими минералами: титаномагне-титом с сагенитовой структурой распада, ильменитом. Ряд включений оплавлены и частично перекристаллизованы. К новообразованным можно отнести некоторые включения магнетита, сферические включения железоникелевого сплава, иногда содержащего медь, а также сферические капли вы-

Таблица 1

Состав исходной породы и петрофульгурита по данным приближенно- количественного рентгенофлюоресцентного анализа

|

Компоненты |

Содержание компонентов, % |

||

|

Габбро-долерит |

Фульгурит, корки |

Фульгурит, капли |

|

|

SiO 2 |

51.2 |

54.8 |

54.7 |

|

TiO 2 |

1.7 |

2.0 |

2.1 |

|

Al2O3 |

16.8 |

14.3 |

13.9 |

|

Fe 2 O 3 общ. |

16.0 |

14.6 |

15.7 |

|

MnO |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

|

MgO |

4.9 |

5.3 |

4.6 |

|

CaO |

8.3 |

7.8 |

7.9 |

|

K 2 O |

0.6 |

0.8 |

0.8 |

|

P 2 O 5 |

0.2 |

0.09 |

0.1 |

|

SrO |

0.04 |

0.04 |

0.03 |

|

ZrO 2 |

0.02 |

0.02 |

0.03 |

|

Сумма |

100.00 |

100.00 |

100.00 |

Примечание. Без учета потерь при прокаливании и Na 2 O. Аналитик С. Т. Неверов

сококремнеземистого (почти до чистого кремнезема) стекла.

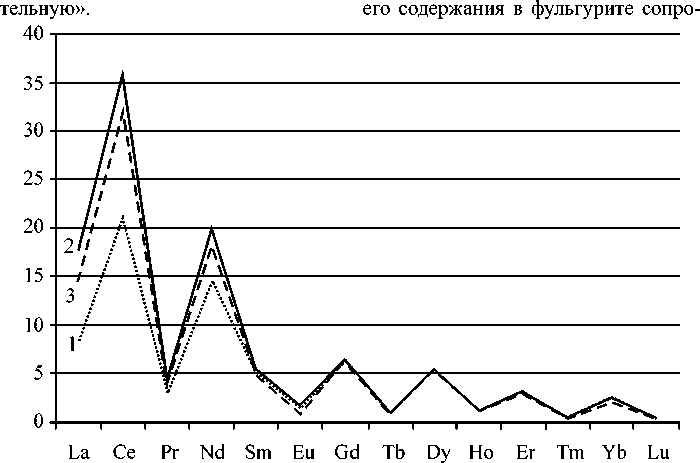

Особый интерес вызывают изменения геохимического баланса компонентов в процессе электроатмогенно-го разрушения исходной породы и формирования петрофульгурита. Об этом можно судить по результатам рентгенофлюоресцентного (ИГ Коми НЦ УрО РАН) и нейтронно-активационного (ГЕОХИ РАН) анализов габбро-до-лерита мишени, корок и капель фульгурита (табл. 1, 2; рис. 5).

Сравнительный анализ химических составов показывает, что содержание элементов в исходном габбро-долери-те и продуктах его электроатмогенного преобразования в целом различается незначительно, что отмечалось и ранее [1], но определенные тенденции в дифференциации вещества проявляются. Так, в фульгурите по сравнению с габ-бро-долеритом уменьшается содержание Al2O3, Fe2O3, CaO, P2O5, но увеличивается концентрация SiO2, TiO2. Из примесных элементов в фульгурите незначительно накапливаются элементы-гидролизаты La, Ce, Nd, Zr, а также Br. Выносятся Ba, As, Sb, Cr, Ni. Разная тенденция характерна для Sr, Eu, Se, Th и U. Так, стронций и европий аккумулируются в массивном фульгурите, но выносятся из капель стекла. Селен, торий и уран также накапливаются в фульгурите, но содержания их в стекле остаются практически без изменения. Наконец, количество цезия резко возрастает в стекле (что, кстати, свойственно и вулканическим стеклам).

Я. Э. Юдович и М. П. Кетрис по нашей просьбе исследовали поведение редких земель при фульгуритизации. Они вычислили коэффициенты аномальности для церия и европия, определяемые как отношение нормированных по хондриту содержаний CeN и EuN к их «теоретическим» интерполированным содержаниям Ce*N и Eu*N : A(Ce) = CeN /CeN*, A(Eu) = EuN/Eu*N. Величины Ce*N и Eu*N рассчитывались по формулам интерполяции: Ce*N= 2/3LaN + 1/3NdN; Eu*N = 2/3 SmN + 1/3TbN.

а

б

г

д

е

Рис. 4. Структура петрофульгуритового стекла и включения в нем по данным сканирующей электронной микроскопии: а — общий вид; б — сагенитовая решетка распада во включении титаномагнетита; в — дендриты титаномагнетита и игольчатые кристаллы магнетита; г — сферическое зерно сплава железа с никелем и медью; д — высококремнеземистые образования в стекле; е — наноразмерные структуры неустановленного состава

Анализ показал, что цифры аномалии церия А(Се) = СeN/CeN* образуют ряд:

1.56 (исходная порода) ⇒ ⇒ 0.55 (фульгурит) ⇒ 0.60 (стекло), т. е. термально-ударное изменение габ-бро-долерита превращает «положи- тельную» аномалию церия в «отрица- пределение самого европия: прирост

Рис. 5. Спектры редкоземельных элементов

1 — исходный габбро-долерит; 2 — фульгурит; 3 — капля фульгуритового стекла

Цифры аномалии европия A(Eu) = Eu/EuN/Eu*N образуют ряд:

0.78 (исходная порода) ⇒

⇒ 0.89 (фульгурит) ⇒ 0.32 (стекло).

Поведение европиевой аномалии повторяет дифференцированное рас- вождается увеличением аномалии, а убывание содержания Eu в стекле — уменьшением аномалии, она становится более ярко выраженной «отрицательной».

Установленные мною тенденции изменения состава норильского габбро-диорита в результате атмосферных электроразрядов на его поверхность характеризуются мгновенным локальным воздействием сверхвысоких температур и давлений [6], связаны с прохождением мишенью газовой стадии и объясняются дегазацией, последовательно-избирательным плавлением породы и несколько различающимися условиями застывания расплава стекол на скальной поверхности и в разбрасываемых каплях. Процессы фульгурито-образования сопровождаются восстановлением всех фаз до предельного состояния. Подобные явления характерны и для других импактных процессов [2—5].

Выражаю глубокую благодарность Я. Э. Юдовичу, М. П. Кетрис, В. П. Лютоеву, В. Н. Филиппову, А. Н. Шулеповой за обсуждение результа-

Таблица 2

Результаты нейтронного активационного анализа габбро-долерита и фульгурита

|

Образец |

Содержание элементов, ppm |

|||||||||||||

|

La |

Ce |

Pr |

Nd |

Sm |

Eu |

Gd |

Tb |

Dy |

Ho |

Er |

Tm |

Yb |

Lu |

|

|

Габбро-долерит |

8.43 |

21.0 |

3.02 |

14.6 |

4.82 |

1.4 |

6.13 |

0.95 |

5.42 |

1.2 |

3.27 |

0.47 |

2.54 |

0.42 |

|

Фульгурит, корки |

17.7 |

35.6 |

4.48 |

19.9 |

5.35 |

1.71 |

6.23 |

0.93 |

5.21 |

1.14 |

3.01 |

0.44 |

2.13 |

0.36 |

|

Фульгурит, капли |

14.6 |

32.1 |

4.0 |

18.2 |

5.05 |

0.59 |

6.4 |

0.96 |

5.32 |

1.19 |

3.08 |

0.44 |

2.26 |

0.37 |

Продолжение табл. 2

|

Образец |

Содержание элементов, ppm |

|||||||||||

|

Na* |

K* |

Rb |

Cs |

Ca* |

Sr |

Ba |

Sc |

Cr |

Fe* |

Cj |

Ni |

|

|

Габбро-долерит |

1.51 |

0.85 |

4.79 |

270 |

985 |

43.7 |

149.8 |

10.3 |

55.8 |

280 |

||

|

Фульгурит, корки |

1.59 |

4.23 |

640 |

165 |

41.8 |

128.2 |

10.1 |

48.3 |

||||

|

Фульгурит, капли |

1.54 |

4.06 |

52.2 |

6.65 |

5.0 |

82 |

580 |

40.5 |

117.6 |

8.63 |

48.8 |

200 |

* Cодержание в процентах.

Окончание табл. 2

|

Образец |

Содержание элементов, ppm |

||||||||||

|

Se |

As |

Sb |

Th |

U |

Br |

Hf |

Ta |

Zr |

Au |

Ag |

|

|

Габбро-долерит |

0.96 |

6.37 |

1.07 |

0.44 |

2.4 |

0.73 |

3.66 |

0.44 |

5 |

||

|

Фульгурит, корки |

3.52 |

5.67 |

0.62 |

3.1 |

4.35 |

1.76 |

4.25 |

24 |

0.041 |

19.9 |

|

|

Фульгурит, капли |

3.82 |

0.64 |

0.58 |

1.96 |

1.16 |

2.21 |

30 |

0.014 |

|||

Зес^Аи^ , май, 2009 г., № 5

бе?

тов исследований, их интерпретации, за проведение аналитических работ, а также Е. В. Колониченко за передачу в музей Института геологии Коми НЦ УрО РАН коллекции норильских фульгуритов.

Исследования проводились в рамках программ Президиума РАН «Окружающая среда в условиях изменяющегося климата. Экстремальные природные явления и катастрофы» и «Происхождение биосферы и эволюция геобиологических систем».

Список литературы Петрофульгуриты: электроатмогенная дифференциация вещества

- Аблесимов Н. Е., Цюрупа А. И., Липатов В. Г. Фазовые и элементные отношения при образовании фульгурита по базальту//ДАН СССР. 1986. Т. 290, № 6. С. 1454-1458.

- Лысюк А. Ю. Фульгуриты пустыни Сонора (Мексика) и Нигозера (Карелия, Россия)//Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 11-й науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2002. С. 102-104.

- Лысюк А. Ю. Фульгуриты и их роль в формировании минералогического облика литосферы//Теория, история, философия минералогии: Материалы Междунар. минералог. семинара. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 51-53.

- Лысюк А. Ю., Лютоев B. П., Филиппов В. Н. Микроструктура импактных стекол//Наноминералогия. Ультра-и микродисперсное состояние минерального вещества. СПб.: Наука, 2005. C. 438-457.

- Лысюк А. Ю., Юргенсон Г. А., Юшкин Н. П. Новый тип геологических объектов -фитофульгуриты//Доклады Академии наук, 2006. Т. 411, № 4. С. 510-513.

- Rakov V. A., Uman M. A. Lighting: Physics and Effects. Cambridge University Press, 2003.