Петрогенезис и геодинамика позднедокембрийских вулканитов Северо-Западного Пай-Хоя

Автор: Канева Т.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (264), 2016 года.

Бесплатный доступ

До настоящего времени позднедокембрийские магматические образования в составе Амдерминского блока Пай-Хоя в плане минерального и химического составов, их эволюции и палеогеодинамической позиции были недостаточно изучены. В работе приводятся результаты изучения позднедокембрийских магматических образований Северо-Западного Пай-Хоя. Были использованы методы оптической и электронной микроскопии, химического и изотопного анализа. Установлено, что позднедокембрийские магматические образования Северо-Западного Пай-Хоя формировались в островодужной надсубдукционной обстановке и обстановке задугового спрединга. Геологические, петрографические и петрогеохимические данные свидетельствуют о существовании двух пространственно разобщенных палеодуг. Породы морозовской свиты представляют собой фрагменты позднерифейской Морозовской палеоостровной дуги и области задугового спрединга, а вулканиты сокольнинской свиты являются реликтами более молодой Сокольнинской палеоостровной дуги рифейско-вендского возраста. Фракционная кристаллизация являлась основным механизмом эволюции расплавов, из которых были сформированы магматические породы морозовской и сокольнинской свит.

Зона субдукции, островная дуга, вулканогенные породы, клинопироксен, фракционная кристаллизация, северо-западный пай-хой

Короткий адрес: https://sciup.org/149129190

IDR: 149129190 | УДК: 550.4:552.323:551.72 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-12-3-15

Текст научной статьи Петрогенезис и геодинамика позднедокембрийских вулканитов Северо-Западного Пай-Хоя

В пределах западного склона Полярного Урала известны выходы вулканогенных пород рифейско-вендского возраста, выделяемые в составе единой островодужной бедамельской серии (RF3—V bd ). Они распространены фрагментарно в пределах поднятий Оченырд, Манитанырд и Енганепэ. Докембрийские образования Северо-Западного Пай-Хоя, входящие в состав Амдерминского блока, по характеру разреза сопоставляют с полярно-уральскими доуралидами.

Стратиграфическая последовательность верхне-рифейско-вендских вулканогенно-осадочных толщ в составе Амдерминского блока Пайхойского антиклинория до сих пор является предметом многочисленных дискуссий. До настоящего времени позднедокембрийские магматические образования в плане минерального и химического состава, их эволюции и условий формирования были недостаточно изучены.

Аналитические методы

Содержания породообразующих оксидов определялись традиционным весовым химическим методом в ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) и анализировались рентгеноспектральным флуоресцентным методом в лаборатории Института геологии Коми НЦ РАН; разделение железа произведено методом мокрой химии.

Редкие и рассеянные элементы изучались методом масс-спектрометрии с индуктивно-связан- ной плазмой (ISP–MS) во Всероссийском научноисследовательском геологическом институте им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) и в Институте геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН).

Химический состав порфировых вкрапленников клинопироксена был проанализирован на спектральном электронном микроскопе TescanVega 3 LMH с эдс X-MAX 50mm Oxford Instruments в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (аналитик С. С. Шевчук).

Определения изотопного состава Sm-Nd проведены в Институте геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук (ИГГД РАН) (аналитик В. М. Саватенков).

Геологическое положение докембрийских образований

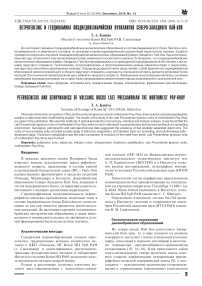

На северо-западе Пай-Хоя расположен Амдер-минский блок (рис. 1), в ядре которого на дневную поверхность выступает сложно устроенный комплекс пород, относимый к верхнему докембрию и несогласно перекрытый верхнекембрийско-ордовикскими отложениями [10, 14—16]. Блок представляет собой горст-антиклинорий, северо-восточное крыло которого сложено карбонатными отложениями верхне-рифейско-вендской амдерминской свиты [9], а югозападное — вулканогенно-осадочными (островодужными) и терригенными (орогенными) комплексами 3

Ðèñ. 1. Схема строения докембрийского выступа в составе Амдерминского блока (по материалам ГДП-200 ЗАО «Поляргео», 2015 г; Кузнецову А. Б. и др., 2016 с изменениями автора).

Условные обозначения: 1 — палеозойские отложения нерасчлененные; 2 — амдерминская свита (RF3—V am ): кристаллические, микрофитолитовые известняки, редкие линзы кремней, тонкокристаллические углеродистые известняки; 3 — соколь-нинская свита (RF3—V sk ): песчаники, алевролиты, гравелиты, кремнистые сланцы, туфопесчаники, базальты, андезиты, риодациты, риолиты и их туфы, а также субвулканические образования; 4 — морозовская свита (RF3 mr ): сланцы глинистые, кремнистые и углеродистые, известняки, доломиты, сланцы по кислым туфам, базальты, андезибазальты, андезиты, риодациты, их туфы, туфопесчаники, а также субвулканические образования; 5 — надвиги; 6 — разрывные нарушения; 7—8 — границы стратиграфических подразделений: 7 — согласные; 8 — несогласные; 9 — точки отбора проб

Fig. 1. Structural scheme of Precambrian bench (Amderminsky unit, north-western Pay-Khoy (based on CDP-200 CJSC «Polyargeo», 2015; by Kuznetsov et. al, 2016; with the author's changes).

Legend: 1 — undifferentiated Paleozoic deposits; 2 — amderminskaya suite (RF3-Vam): crystalline, microphytolithic limestones, rare silica lenses, fine crystalline carbonaceous limestones; 3 — sokolninskaya suite (RF3–Vsk): sandstones, siltstones, gravelites, silica shales, tuff sandstones, basalts, andesites, rhyodacites, rhyolites and their tuffs, subvolcanic formation; 4 — morozovskaya suite (RF3mr): clay, silica and carbon shales, limestones, dolomites, shales on acidic tuffs, basalts, andesites, andesibasalts, rhyodacites, their tuffs, tuff sandstones, subvolcanic formation; 5 — thrusts; 6 — faults; 7—8 — boundaries of stratigraphic units: 7 — conformable, 8 — unconformable; 9 — sample points пород верхнерифейской морозовской и верхнерифей-ско-вендской сокольнинской свит [5—8].

Стратиграфических переходов между породами выделяемых картируемых подразделений не выявлено, на большей части площади наблюдается смена с востока на запад пород карбонатной амдерминской свиты на вулканогенно-осадочные образования мо-розовской и сокольнинской свит. Все три свиты имеют между собой тектонические контакты. При проведении геологического картирования морозовская и сокольнинская свиты были разделены на подсвиты и выделены субвулканические образования.

Петрография

Позднедокембрийские магматические образования как морозовской, так и сокольнинской свит представлены разнообразными вулканогенными породами — эффузивными, эксплозивно-обломочными и субвулканическими.

В составе морозовской свиты присутствует широкий спектр пород — от трахибазальтов до трахианде-зитов, их литокристаллокластические и кристаллолитокластические псефито-псаммитовые туфы, а также в подчиненном количестве — андезиты, дациты, риодациты и риолиты.

Породы основного состава характеризуются миндалекаменной текстурой, порфировой и сериаль-но-гломеропорфировой структурой и микролитовой, гиалопилитовой структурой основной массы. Порфировые вкрапленники (до 35 об. %) представлены соссюритизированным плагиоклазом (0.1—2.2 мм) и клинопироксеном (0.4—3.2 мм) ряда эндиопсид— диопсид—авгит. Основная масса состоит из тончайших лейст и микролитов соссюритизированного плагиоклаза, эпидот-клиноцоизита, хлорита (пикнохло-рита и диабантита), зерен авгита, иголочек амфибола (актинолита, магнезиальной роговой обманки, барру-азита) и лейкоксена.

Андезиты и трахиандезиты имеют микрофлю-идальную текстуру, сериально-гломеропорфировую структуру и пилотакситовую структуру основной массы. Вкрапленники (20 об. %) нацело альбитизиро-ванного плагиоклаза размером 0.2—2 мм встречаются в виде отдельных табличек и гломеропорфировых сростков. Основная масса состоит из беспорядочно ориентированных тонких лейст альбитизированного плагиоклаза, чешуек хлорита и тонкозернистого агрегата карбонатного вещества.

Породы кислого состава характеризуются сери-ально-гломеропорфировой структурой и ориентированной сланцеватой текстурой. Порфировые вкрапленники составляют 15 об. % и представлены удлиненно-таблитчатыми зернами альбитизированного и слабосерицитизированного плагиоклаза (0.1—5 мм) и идиоморфными или округлыми зернами кварца (0.1— 2.5 мм). Основная масса имеет сланцеватую текстуру и состоит из микрозернистого лепидогранобластово-го кварц-полевошпатового агрегата с небольшим количеством серицита.

Туфы обладают литокристаллокластической и кристаллолитокластической псефито-псаммитовой структурой и обломочной текстурой. Кристаллокласты представлены соссюритизированным плагиоклазом и клинопироксеном. Литокласты угловатой и изоме-тричной формы являются эффузивами основного состава с порфировой структурой и миндалекаменной текстурой, среднего состава с пилотакситовым строением, кислого состава с афировым и заметно реже мелкопорфировым строением.

Среди эффузивных пород основного состава в составе морозовской свиты в пределах блока Нядейпэ — Няруйпэ выделяется отличающаяся по составу толща, сложенная базальтоидами с микропорфировой и афировой структурой и микроминдалекаменной, реже атакситовой текстурой. Структура основной массы пород апоинтерсертальная. Единичные вкрапленники представлены альбитизированным и серицити-зированным плагиоклазом (0.2—1 мм) и клинопироксеном (0.1—0.6 мм), нацело замещенным хлоритом. Основная масса состоит из лейст соссюритизирован-ного плагиоклаза, интерстиции между которыми заполнены микрозернистым агрегатом лейкоксена, хлорита, эпидота и титаномагнетита.

Субвулканические образования морозовской свиты представлены базальтами, трахибазальтами, андезибазальтами и трахиандезибазальтами с обильнопорфировой и сериально-порфировой структурой и миндалекаменной или массивной текстурой. Порфировые вкрапленники сложены соссюрити-зированными табличками и лейстами плагиоклаза (0.4—1.4 мм), их гломеропорфировыми сростками, призматическими зернами клинопироксена ряда эн-диопсид — диопсид — авгит (до 60 % общего объема вкрапленников, 4—17 мм), в центре нередко замещенными волокнистым хлоритом (пикнохлоритом и рипидолитом), актинолитом, эпидотом, клиноцоизитом. В основной массе лепидонематогранобластовой структуры присутствуют мелкие лейсты альбита, чешуйки хлорита (пикнохлорита и диабантита) и серицита, иголочки актинолита и магнезиальной роговой обманки, скопления мелких зерен эпидота и клиноцоизита, мелкие ксеноморфные угловатые зерна титанита, апатит.

Вулканогенные породы в составе сокольнинской свиты представлены широким рядом пород — от ан-дезибазальтов до риодацитов, а также кристаллолитокластическими и кристалловитрокластическими псефито-псаммитовыми туфами переменного состава.

Андезибазальты характеризуются сериально-гло-меропорфировой структурой и миндалекаменной, реже массивной текстурой. Вкрапленники представлены нацело альбитизированным и серицитизиро-ванным плагиоклазом и редкими зернами клинопироксена. Микролитовая основная масса, сложенная агрегатом альбита и хлорита с микросгусточками лейкоксена, нередко сохраняет реликтовую интерсертальную, микролитовую, пилотакситовую или гиало-пилитовую структуру.

Трахиандезиты и андезиты имеют сериально-гло-меропорфировую структуру и ориентированную текстуру. Вкрапленники представлены альбитизирован-ным, слабохлоритизированным и соссюритизиро-ванным плагиоклазом размером 0.2—2.5 мм и редкими зернами клинопироксена размером 0.3—1 мм. Основная масса сложена тонкозернистым агрегатом альбита и хлорита, иногда в ней видны элементы реликтовой интерсертальной структуры.

Породы кислого состава имеют порфировую структуру с лепидогранобластовой реликтовой фельзитовой и микропойкилитовой структурами основной массы и нечетко-флюидальную, сланцеватую текстуру. Вкрапленники представлены серицитизирован-ным плагиоклазом удлиненно-таблитчатой формы и кварцем с отчетливыми ровными, порой оплавленными краями. Основная масса с реликтовой фельзитовой и участками микропойкилитовой структурой сложена микро- и тонкозернистым агрегатом альбита и кварца с небольшим количеством ориентированных чешуек серицита, подчеркивающих сланцеватость.

Кристаллолитокластические псефито-псаммитовые туфы имеют ориентированную текстуру. Литокластический материал представлен изометричными и вытянутыми обломками афировых и порфировых вулканитов кислого, среднего и основного состава. Во вкрапленниках встречаются зерна альбитизирован-ного плагиоклаза, реже кварца и альбитизированного калиевого полевого шпата.

Кристалловитрокластические алевропелитовые туфы имеют реликтовую слоистую и вторичную сланцеватую текстуру. Породы подверглись послойной карбонатизации и альбитизации, но сохранили мелкообломочное строение и состоят из сохранившего первичную форму кластического пеплового материала и близкого по составу цемента.

Особенности состава клинопироксена

Клинопироксены являются наиболее хорошо сохранившимися, слабо затронутыми вторичным преобразованием породообразующими минералами в из- ученных магматических породах. Нами были исследованы клинопироксены из базальтов и андезибазальтов покровной фации морозовской свиты и морозовских субвулканических образований, а также из андезиба-зальтов сокольнинской свиты.

Все изученнные клинопироксены относятся к подсемейству кальциевых пироксенов. Вкрапленники базальтов и андезибазальтов покровной фации морозовской свиты, так же как и морозовских субвулканических образований, представлены энди-опсидом, диопсидом и авгитом, зерна основной массы — авгитом. Клинопироксен во вкрапленниках андезибазальтов сокольнинской свиты определяется как эндиопсид, в дацитах — авгит.

В целом состав клинопироксена в вулканитах контролируется составом исходных магматических расплавов и по нему можно судить о составе исходной магмы [26].

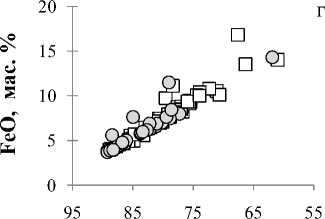

Во вкрапленниках клинопироксена в базальтои-дах морозовской свиты и морозовских субвулканических образований от центра к краям зерен отмечается уменьшение содержаний SiO2 и MgO, СаO и увеличение содержаний Al2O3, FeO (рис. 2, а—г). Такой тренд изменения составов соответствует нормальному ходу дифференциации расплава в процессе фракционной кристаллизации при достаточно высоком водном давлении [22], а также низкой для расплава активности кремнезема, которая способствует встраиванию алюминия в решетку клинопироксена [21]. Повышенная железистость каём вкрапленников и микролитов основной массы указывает на быстрое падение температуры в ходе кристаллизации расплава, что может иметь место, когда после быстрого подъема магмы

95 85 75 65 55

Mg#

се

S

95 85 75 65 55

Mg#

Mg#

Mg#

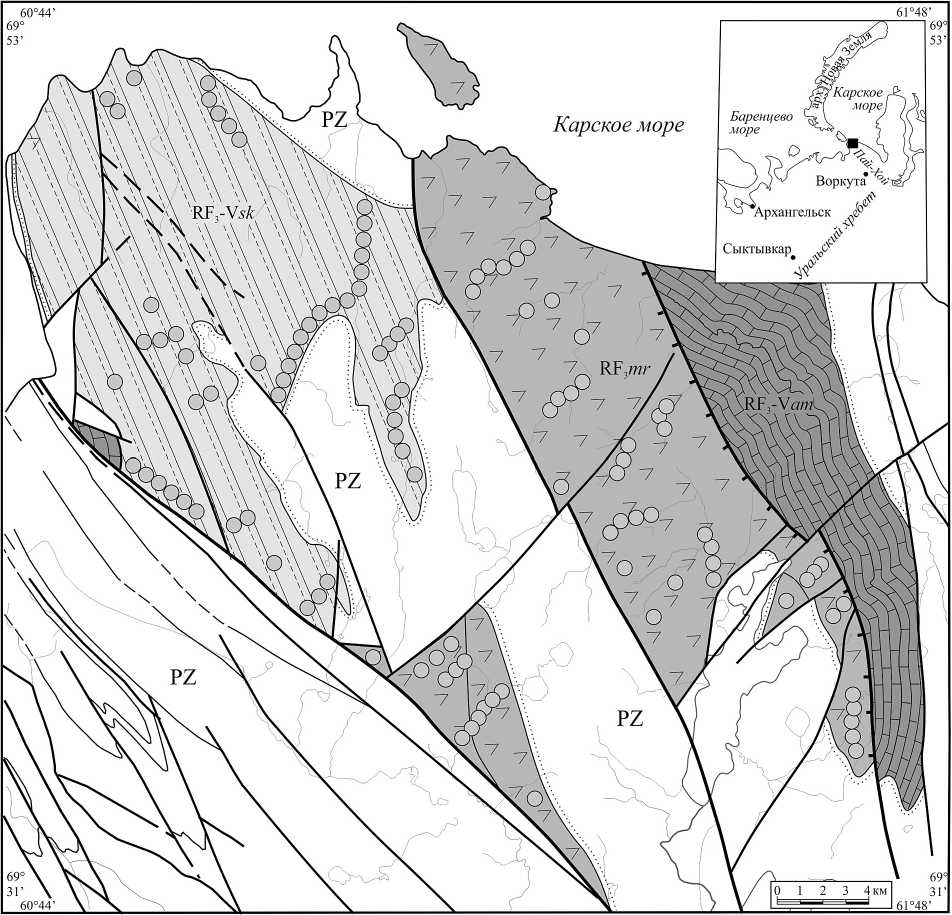

Ðèñ. 2. Вариационные диаграммы зависимости содержания минералообразующих оксидов от магнезиальности (Mg# = Mg*100/(Mg+Fe) для клинопироксенов. Составы клинопироксенов из базальтоидов: 1 — субвулканических и 2 — покровных образований морозовской свиты

Fig. 2. Variation diagrams of mineral-oxide content with respect to the magnesia (Mg# = Mg*100/(Mg+Fe) for volcanic rocks of late Precambrian of northwest Pay-Khoy. Pyroxene compositions volcanic rocks from: 1 — subvolcanic and 2 — cover coat education of morozovskaya suite

Таблица 2

|

О о 04 |

СУ Н и о « СУ о о и |

о |

40 04 ох Ю) Ш |

со in |

ох ni Ох |

чо" П1 |

3 со |

о\ |

04 |

40 nq |

in 04 m" |

co |

o" |

co co |

04 nq o" |

co 04 |

o" |

о |

04 o" |

m |

co o" |

co in 4O" О |

9 |

40 in m |

40 о" |

о" |

9 |

о in" ш |

o" |

о" |

|

пГ со |

о о^ Ох Ш |

о о^ 40" |

о in |

о |

о со" чо |

о о nJ |

со |

О 40^ о" |

in |

in 04 4O" |

о |

40 in o" |

04 CO |

04 nq o" |

S nJ |

о in o" |

o" |

04 |

о nq o" |

О nq nJ in |

о 04 4о" |

m |

СО in о" |

о о" |

о со о" |

о nj |

40 CO o" |

о |

||

|

о о^ о" Ш Ш |

о 40" 40 |

о со о" |

о П1 |

о чо |

о о" |

ш" |

О СО |

co 04 |

О co" |

nJ |

o" |

nJ |

co o" |

nJ |

in co o" |

in nJ |

o" |

m nq nJ |

m o" |

in о |

о |

nj |

о |

о" |

m nJ |

о 40 in" 40 |

04 |

о nJ |

||

|

о 04 |

со о 5 |

о 04 nJ |

чо о" |

о о" |

о со" |

со о |

^ |

СО СО in" ш |

m |

co |

04 |

40 CO o" |

m |

m 40 o" |

тГ |

04 o" |

40 nJ |

o" |

ni |

o" |

nj |

in nJ |

nJ |

о" |

со |

04 о" |

04 nJ |

nJ m |

||

|

1П о со |

о о^ |

о Ю) nJ |

о |

о чо" |

о ОХ со" in |

о in nJ |

о nJ |

о nJ |

nJ |

о in" |

О co |

m |

04 |

04 in o" |

40 co o" |

co nJ |

o" |

о |

o" |

04 |

о 04 04 |

о |

40 nJ |

S о" |

о nq со" 04 |

co 04 nJ |

о 4O" m |

|||

|

nJ in |

о Ш |

о |

о о" |

in чо |

о ох |

о со |

04 04 |

о in nJ m |

co |

о in" |

40 |

co |

in co |

co o" |

04 in |

o" |

in 04 |

in nq o" |

40 nq |

in o" |

nJ m |

О nJ |

о co nJ |

40 40^ о" |

in in о" |

о со |

О 9 |

m |

о 40^ o" m |

|

|

О' со |

nJ |

m |

о ох |

о П1 |

in П1 |

о о\ |

О |

о |

40 |

о co nJ m |

m m" |

co 04 |

m 40^ 4O" |

m 04 o" |

m m" |

Ox o" |

nJ |

in o" |

ni nJ |

co nq o" |

co |

со |

о co in" |

О |

04 04 о" |

о 04 со" |

СО in |

04 |

о nq 4O" m |

|

|

\ nJ in |

СУ О СУ со о S |

*П чо |

О ni |

о |

о со nj |

о П1 со" |

о nq чо" |

о nq |

о 40 nJ |

04 04 nJ |

о |

о 40^ |

m nq |

О 40^ |

04 in o" |

Cn |

o" |

04 nJ |

04 nq o" |

04 |

04 nq o" |

о О |

40" |

о о m |

ini |

о о" |

5; |

о со in" |

nJ |

о о" m |

|

о со |

со |

о in nj |

о ох |

о ох |

о ОХ 9 |

о nJ |

со" |

о 04 со" |

nJ |

о in |

nJ |

o" |

nJ |

o" |

nJ |

o" |

m nq |

о nq o" |

9 |

co o" |

О 04 |

О nJ |

о in nj |

m |

о nq о" |

in nq |

о in" in |

in |

о nJ |

|

|

*П 1П ох |

*П Ш |

о in |

о о^ ох Ш |

о со со" ох |

о ОХ 9 |

о nq nJ |

40 |

04 |

in o" |

o_ nJ |

о о" |

m nq o" |

04 o" |

o" |

o" |

s o" |

04 40 o" |

2 o" |

40 o" |

o" |

о 40 |

04 nq 04 |

in in |

S о" |

о о" |

о |

о со in" |

in o" |

40 4O" |

|

|

О' 40 |

о о^ 40" in |

о чо" |

о со чо" |

о |

о чо |

о |

nJ |

04 4о" |

о |

40 04 |

m |

in o" |

in in |

co nq o" |

04 CO |

o" |

in |

40 o" |

co o" |

04 nJ |

in |

о о" |

о о" |

in о" |

о со |

о 40^ o" |

О |

|||

|

*П nJ ох |

о |

ох in Ш |

чо ni со" Ш |

со со ох |

in |

со |

ш |

04 со |

40 CO o" |

m 04 |

04 in |

co 40^ o" |

nJ |

o" |

О nq nJ |

04 o" |

in |

О nq o" |

о |

o" |

S in m |

СО nq nJ |

in |

9 о" |

о_ о" |

о о" |

m |

40 o" |

о |

|

|

со о Ш ох |

о о о" Ю) Ш |

чо о |

ох со ох Ш |

о чо о" |

ох со со" чо |

с\ 40 чо" чо |

in 40^ |

со in со" |

о |

40 4O" |

CO 04 |

40 40^ o" |

40 40^ nJ |

o" |

40 40^ nJ |

04 in o" |

m |

nJ o" |

40 CO |

40 nq o" |

со in |

40 40 04 |

40 |

40 nq о" |

о о" |

о |

04 nq nJ |

О 04 o" |

co |

|

|

со" ох |

40 о со" Ш |

Сп |

9 |

3 nJ in |

nj ох |

со" in |

04 04 |

04 40^ 04 |

04 4O" |

in co |

40 in o" |

04 nJ |

o" |

о nJ |

m o" |

04 nq |

co o" |

m |

o" |

о" |

in |

co" о |

о о" |

ш о" |

40 о" |

nJ |

o" |

04 Ox" |

||

|

О' |

CD 3 § „ S о S m о s о ” ° 1 м га и 1 = £ и S |

Jo |

о о |

о in |

ох о |

о in |

со 4о" |

■3 nJ |

in in m" |

m co o" |

m" |

04 o" |

04 nq o" |

04 |

nJ o" |

04 nq |

in nq o" |

О co o" |

ni o" |

in o" |

о о" |

о 4О" ш |

О nJ |

о |

04 о" |

со о" |

04 о" |

о in nj |

in 40^ o" |

r- |

|

о nJ |

о о^ nJ Ш |

о о^ in чо со |

о о |

о со in" ох ш |

о о nJ |

о |

04 |

40 m" |

m co o" |

CO |

о nq |

o" |

m nq o" |

o" |

40 04 o" |

o" |

04 o" |

in о" |

о nq со" 04 |

о nJ |

о 04 |

40 40^ о" |

о о" |

40 |

о 40^ |

m 04 o" |

in 40^ co" |

|||

|

о |

40 ni 40" Ш |

Ш in in чо |

со in Ш |

nj in |

in со" 40 |

04 nJ |

о 4O" |

co o" |

40 nq |

04 |

o" |

Cn |

o" |

40 40^ |

40 o" |

О |

40 o" |

m |

о" |

СО in 04 |

40 CO |

о nq о" о ш |

о" |

со о" |

04 о" |

m nq 04 |

о in o" |

co" |

||

|

3 ю о о. с £ |

> |

и |

о о |

Z |

с S |

с5 о |

с5 bJ |

U |

* u Ph |

■5 |

E CZ) |

5 |

* -o Ф |

s |

* >> Q |

* О к |

* u И |

* 1 |

5 |

►5 |

Ьн CZ) |

s |

с5 РЭ |

Н |

5 |

SI |

к |

> |

f*100

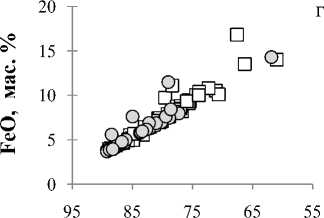

Ðèñ. 3. Состав клинопироксенов из позднедокембрийских вулканитов Северо-Западного Пай-Хоя в координатах f–Al2O3. Условные обозначения: 1 — центр и 2 — край вкрапленников из субвулканических образований морозов-ской свиты; 3 — центр и 4 — край вкрапленников из вулканитов морозовской свиты; f = (Fe2+ + Fe3+)/(Fe2+ + + Fe3+ + Mg2+) — железистость. Стрелка указывает на увеличение общей железистости от центра к краю

Fig. 3. The clinopyroxene composition from volcanic rocks of late Precambrian of northwest Pay-Khoy in coordinates f vs. Al2O3. Symbols: 1 — core and 2 — rim of phenocrysts of volcanic rocks of subvolcanic education morozovskaya suite; 3 — core and 4 — rim of phenocrysts of volcanic rocks morozovskaya suite; f = (Fe2+ + + Fe3+)/( Fe2+ + Fe3+ + Mg2+) — ferruginosity. The arrow indicates the increase of the total iron content from the center to the edge формирование каём фенокристаллов и микролитов происходит уже в близповерхностных условиях.

В целом для клинопироксенов из эффузивных базальтоидов морозовской свиты характерны повышенные концентрации FeO и пониженные содержания СаО по сравнению с клинопироксенами из моро-зовских субвулканических образований, что связано с более низкой температурой кристаллизации вулканитов покровной фации (рис. 2).

В основном вкрапленники клинопироксенов из всех рассмотренных вулканитов характеризуются прямой зональностью, во всех случаях железистость краевых зон возрастает. Этому соответствует и более железистый состав клинопироксенов основной массы (рис. 3).

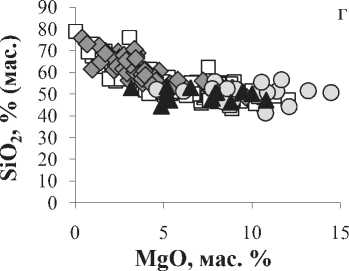

Химический состав пород

Вулканические породы покровной фации моро-зовской свиты характеризуются широким спектром составов — от умеренно-щелочных пикробазальтов до низкощелочных риодацитов (табл. 1). По содержанию кремнезема (43.22—78.79 % SiO2) и суммы щелочей (Na2O + K2O — 2.36—8.15 %) породы классифицируются как пикробазальты умеренной щелочности, основные пикробазальты, базальты, трахибазальты, андезибазальты, трахиандезибазальты, андезиты, тра-хиандезиты, дациты, трахидациты, риодациты и низкощелочные риодациты. Составы основных вулканитов являются преимущественно породами субщелочной серии, а средние и кислые относятся к серии нормальной щелочности.

Вулканиты морозовской свиты, входящие в состав блока Нядейпэ — Няруйпэ, представлены пи-кробазальтами умеренной щелочности, базальтами, трахибазальтами и трахиандезибазальтами (SiO2 — 44.47—53.36 %, Na2O + K2O — 1.78—6.95 %).

Породы, которыми сложены морозовские субвулканические образования, относятся к семействам пикробазальтов, базальтов, трахибазальтов, андези-базальтов и трахиандезибазальтов (SiO2 — 41.27— 55.77 %, Na2O + K2O — 2.04—6.53 %).

Породы морозовской свиты и морозовских субвулканических образований характеризуются кали-ево-натриевым и натриевым типами щелочности (K2O/Na2O — 0.01—2.13). По содержанию TiO2(0.27— 1.03 %) они являются низкотитанистыми.

Вулканиты блока Нядейпэ — Няруйпэ являются преимущественно натриевыми породами (K2O/ Na2O — 0.01—0.62). Они характеризуются заметно повышенной титанистостью (TiO2 — 1.2—3.41 %).

Эффузивные вулканиты и туфы сокольнинской свиты по химическому составу соответствуют базальтам, андезибазальтам, трахиандезибазальтам, андезитам, трахиандезитам, трахитам, дацитам, трахида-цитам, риодацитам и низкощелочным риодацитам, образуя непрерывно дифференцированную серию (SiO2 — 48.59—75.74 %, Na2O + K2O — 2.98—10.43 %). Вулканиты характеризуются калиево-натриевым и натриевым типами щелочности (K2O/Na2O — 0.01— 1.81) и низкой титанистостью (TiO2 = 0.33—0.76 %, единичная проба 1.1 %).

Четкое различие вулканитов морозовской и со-кольнинской свит выражено в их нормативном составе. Базальтоиды морозовской свиты являются не-досыщенными кремнеземом оливин-нормативными породами, а сокольнинской — кварц-нормативными.

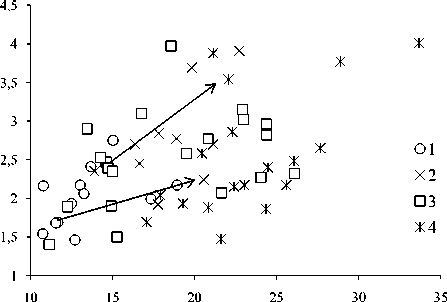

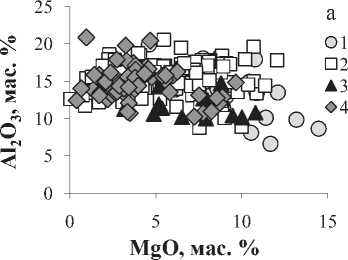

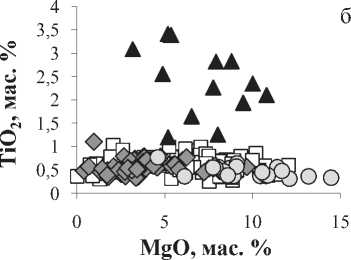

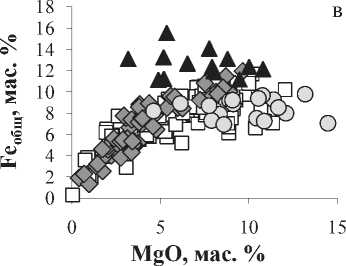

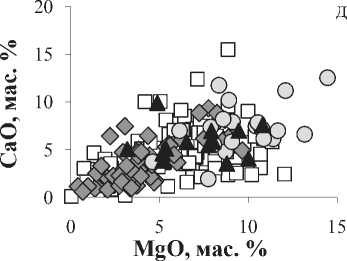

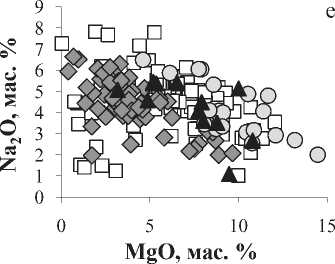

Вариационные диаграммы А. Харкера (рис. 4) иллюстрируют близость эволюции составов вулканитов морозовской и сокольнинской ассоциаций. Фигуративные точки составов пород образуют практически единые тренды, характеризующиеся ростом содержаний SiO2 и Al2O3 и снижением FeO и СаО с падением MgO. Такие закономерности свидетельствуют о том, что рассматриваемые серии пород формировались при кристаллизационной дифференциации, являющейся одним из главных процессов в эволюции магматических пород [19]. Закономерное снижение содержаний в породах FeO, СаО и MgO в ходе дифференциации предполагает фракционирование клинопироксена [2], что подтверждается наличием порфировых вкрапленников этого минерала в изученных породах.

Вулканиты морозовской свиты, развитые в пределах блока Нядейпэ — Няруйпэ, значительно отличаются по составу от вулканитов основной площади развития свиты более высокой титанистостью и ростом железистости при уменьшении магнезиальности пород (рис. 4, б, в).

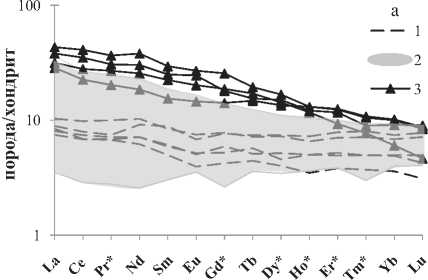

Концентрации и характер распределения элементов-примесей дают дополнительную информацию для сопоставления рассматриваемых пород. Вулканиты морозовской свиты и соответствующие им субвулканические породы характеризуются невысокими суммарными содержаниями редкоземельных элементов (REE) — 10—107 г/т и 19—29 г/т соответственно. В большинстве пород отмечается слабое обогащение 9

Ðèñ. 4. Диаграммы Харкера [24] для позднедокембрийских вулканитов Северо-Западного Пай-Хоя. Условные обозначения: 1 — субвулканические образования морозовской свиты; 2 — покровные вулканиты морозовской свиты; 3 — вулканиты блока Нядейпэ — Няруйпэ морозовской свиты; 4 — покровные вулканиты сокольнинской свиты

Fig. 4. Harker diagrams [24] for volcanic rocks of late Precambrian of northwest Pay-Khoy. Symbols: 1 — subvolcanic education of moro-zovskaya suite; 2 — cover coat volcanic rocks of morozovskaya suite; 3 — volcanic rocks unit Nydeipe — Nyruipe of morozovskaya suite; 4 — cover coat volcanic rocks of sokolninskaya suite

V О < ^ ^ Ч^^ ч^* ^о ^^ -5° х>

Ðèñ. 5. Графики распределения REE для вулканических пород морозовской (а) и сокольнинской (б) свит и соответствующих субвулканических пород. Концентрации REE нормированы к составу хондрита CI [20]. Условные обозначения: 1 — субвулканические образования морозовской свиты; 2 — покровные вулканиты морозовской свиты; 3 — вулканиты блока Нядейпэ — Няруйпэ морозовской свиты

Fig. 5. REE distribution for volcanic rocks of morozovskaya (a) and sokolninskaya suite (b) and related subvolcanic rocks. The concentrations normalized to chondrite composition [20]. Symbols: 1 — subvolcanic education of morozovskaya suite; 2 — cover coat volcanic rocks of morozovskaya suite; 3 — volcanic rocks unit Nydeipe-Nyruipe of morozovskaya suite

LREE (рис. 5, а). Величина LaN/YbN составляет 0.8— 4.2 в покровных вулканитах и 1.2—2.4 в субвулканических. Для всех пород не характерен дефицит европия, EuN/EuN* варьирует в диапазоне 0.7—1.3 в покровных и 0.8—1.14 в субвулканических породах.

Высокотитанистые базальты морозовской свиты, развитые в блоке Нядейпэ — Няруйпэ, характеризуются более высокими суммарными содержаниями REE — 60—266 г/т. Для них характерно более сильное обогащение LREE относительно HREE (LaN/YbN — 2.86—5.24).

Суммарная концентрация REE в вулканитах со-кольнинской свиты и соответствующих субвулканических образованиях в целом немного выше (30— 131 г/т) по сравнению с таковой в морозовских вулканитах; в большинстве проб отмечается умеренное обогащение LREE (рис. 5, б), величина LaN/YbN варьирует от 0.80 до 6.51. В породах наблюдается четко проявленный небольшой дефицит Eu (EuN/EuN* — 0.55—0.98), свидетельствующий о том, что в расплаве происходила отсадка плагиоклаза, в который европий обычно входит в виде изоморфной примеси.

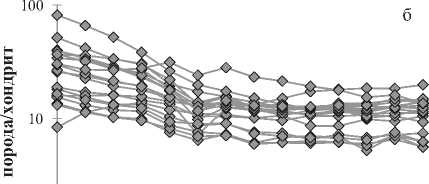

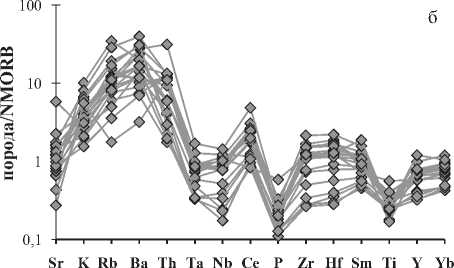

В распределении литофильных элементов-примесей в вулканитах основного поля развития моро-зовской свиты и их субвулканических аналогах отмечаются относительно повышенные содержания крупноионных элементов (Rb, Ba, Sr, Th) и низкие концентрации высокозарядных (Hf, Zr, HREE), отчетливо проявлен Ta-Nb-минимум (рис. 6, а). Высокотитанистые базальты морозовской свиты (блок Нядейпэ — Няруйпэ) более обогащены высокозарядными элементами, для них не характерен дефицит Ta и Nb (рис. 6, а).

Распределение литофильных элементов-примесей в вулканитах сокольнинской свиты и связанных с ними субвулканических телах однотипное для всех изученных пород. Оно характеризуется повышенными содержаниями крупноионных элементов (K, Rb, Ba, Th) и низкими высокозарядных (Hf, Zr, HREE), отчетливо проявлен дефицит Ta и Nb (рис. 6, б).

Геодинамическая интерпретация геохимических данных

Особенности химического состава пород могут быть использованы для реконструкции геодинами-ческих обстановок их формирования. Так, обогащен- ность вулканических пород, развитых в пределах основного поля морозовской свиты, и вулканитов со-кольнинской свиты крупноионными элементами и обедненность высокозарядными свидетельствуют о том, что магматический расплав, из которого кристаллизовались породы, формировался в надсубдукцион-ной островодужной обстановке [17]. Более высокие концентрации крупноионных элементов в породах сокольнинской свиты и связанных с ними субвулканических образованиях по сравнению с породами мо-розовской свиты свидетельствуют о том, что соколь-нинские породы были образованы в обстановке более зрелой островной дуги.

Вулканиты морозовской свиты из блока Нядей-пэ — Няруйпэ отличаются от островодужных образований заметно более высокими содержаниями высокозарядных элементов. Выплавление таких расплавов могло происходить в зоне задугового спрединга [17].

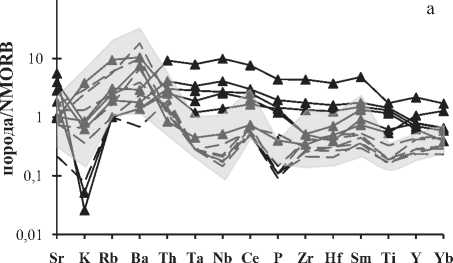

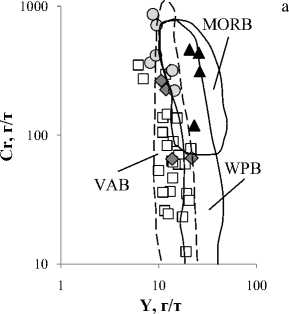

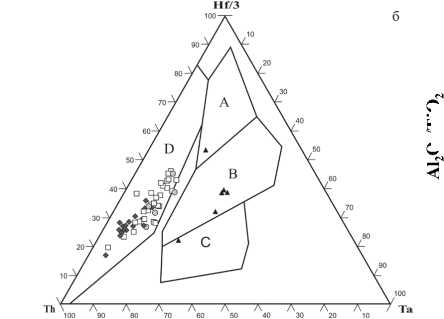

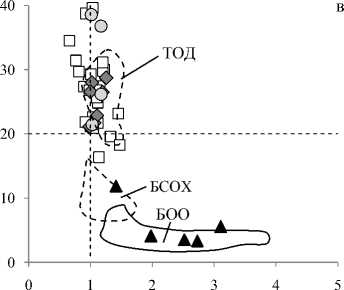

На диаграммах, применяемых для реконструкции геодинамических обстановок базальтоидов, фигуративные точки пород основного состава морозов-ской свиты (ее главного района распространения), со-кольнинской свиты и связанных с ними субвулканических образований попадают в поля островодужных пород, а точки составов высокотитанистых базальтов блока Нядейпэ — Няруйпэ — в поля базальтов срединно-океанических хребтов (рис. 7, а), обогащенных базальтов срединно-океанических хребтов (E-MORB) (рис. 7, б) или базальтов океанических островов, похожих по химическому составу на E-MORB (рис. 7, в).

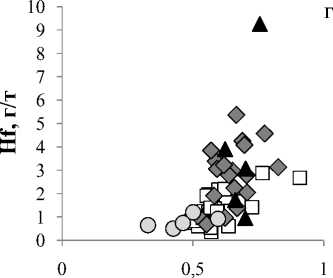

Концентрации когерентных элементов, таких как хром и никель, совместимые для оливина, ортопироксена и клинопироксена, уменьшаются с увеличением степени дифференциации расплава, а несовместимые, например цирконий и гафний, накапливаются при фракционной кристаллизации, как было показано для природных и модельных составов Ключевского вулкана [1]. Такая тенденция четко прослеживается в базальтах морозовской (эффузивной и субвулканической фаций) и сокольнинской свит (рис. 8, а—г).

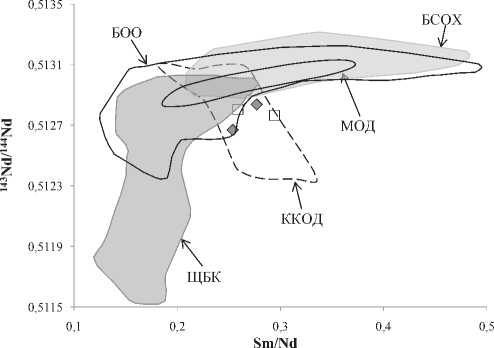

Величины ε Nd, определенные для вулканитов морозовской и сокольнинской свит, очень близки — 4.4—7.2 и 4.3—6.4 соответственно. Они ниже таковых мантийного резервуара DM (деплетированная мантия), из которого образуются расплавы срединно-океанических хребтов, и примерно соответствуют резер-

Ðèñ. 6. Спектры распределения элементов-примесей для вулканитов морозовской (а) и сокольнинской (б) свит. Условные обозначения на рис. 5

Fig. 6. Distribution of trace elements for volcanic rocks of morozovskaya (a) and sokolninskaya suite (b). Symbols as in Fig. 5

О

О

( Gd/Yb) N

Ðèñ. 7. Дискриминационные диаграммы: а — Y–Cr [27]: VАB — базальты вулканических дуг, WPB — внутриплитные базальты, MORB — базальты срединно-океанических хребтов; б — Th–Hf/3–Ta [31] с полями базальтов: А — N-тип MORB, B — E-тип MORB и внутриплитных толеитов, С — внутриплитных щелочных базальтов, D — базальтов вулканических дуг; в — Al2O3/ TiO2 — (Gd/Yb)N [12] с полями островодужных толеитов Алеутской дуги (БОД), базальтов срединно-океанического хребта Тихого океана (БСОХ) и плюмовых базальтов Гавайской горячей точки (БОО). Данные по Алеутской дуге взяты из [23], а для БОО и БСОХ — из [30]. Условные обозначения на рис. 4

Fig. 7. Discriminatory diagrams: a — Y vs. Cr [27]: VAB — basalts of volcanic arcs, WPB — intraplate basalts, MORB — basalts of midocean ridges; б — Th–Hf/3–Ta [31] for basalts: A — N-type MORB, B — E-type MORB and intraplate tholeiites, C — intraplate alkaline basalts, D — basalt volcanic arcs [31]; в — Al2O3/TiO2 vs. (Gd/Yb)N [12], showing different degrees of melting (Gd/Yb)N and fractional crystallization (Al2O3/TiO2). Fields for island arc tholeiitic Aleutian arc (БОД), MORB basalts of Pacific ocean (БСОХ) and plume basalts of Hawaiian hotspot (БOO) are shown for comparison. Data on the Aleutian arc taken from [23], and for the БOO and БСОХ — from [30]. Symbols as in Fig. 4

и

ао

о

0 0,5 1

(FeO+Fe2O3)/(FeO+Fe2O3+MgO)

б

(FeO+Fe2O3)/(FeO+Fe2O3+MgO)

0,5 1

(FeO+Fe2O3)/(FeO+Fe2O3+MgO)

(FeO+Fe 2 O 3 )/(FeO+Fe 2 O 3 +MgO)

Ðèñ. 8. Бивариантные диаграммы для позднедокембрийских вулканитов Северо-Западного Пай-Хоя. Условные обозначения на рис. 4

Fig. 8. Bivariant diagrams for volcanic rocks of Late Precambrian northwestern Pay-Khoy. Symbols as in Fig. 4

Рис. 9. Диаграмма 143Nd/144Nd — Sm/Nd [3] для вулканитов морозовской и сокольнинской свит. Поля базальтов срединно-океанических хребтов (БСОХ), океанических островов (БОО) и щелочных базальтов континентальных областей (ЩБК) показаны по [25]. Тонкая сплошная линия — Марианская островная дуга энсиматического типа, пунктирная линия — Курило-Камчатская островная дуга энси-алического типа, данные взяты из [23]. Условные обозначения на рис. 4

Fig. 9. 143Nd/144Nd vs. Sm/Nd diagram [3] for volcanic rocks of the morozovskaya and sokolninskaya suites. Figurative fields of basalts of mid-ocean ridges (БСОХ), oceanic islands (БOO) and alkaline basalts of continental areas (ЩБК) are shown according to the review [25]. The black solid line — Mariana island arc of ensimatic type, data taken from [23]. The black dotted line — the Kuril-Kamchatka island arc of ensialic type, data taken from [23]. Symbols as in Fig. 4

вуару HIMU [30]. На диаграмме 143 Nd/ 144 Nd — Sm/ Nd (рис. 9) точки составов изучаемых пород локализуются в той же области, что и составы пород КурилоКамчатской островной дуги энсиалического типа. Породы как морозовской, так и сокольнинской свит обладают практически идентичным изотопным составом неодима, что может указывать на формирование расплавов из единого мантийного резервуара.

Для определения мантийного источника и влияния субдукционного компонента на состав расплавов, сформировавших изучаемые породы, был использован ряд отношений элементов-примесей.

По вариациям показателей Lu/Hf и La/Sm можно определить состав и степень частичного плавления (СЧП) мантийного перидотита. При низком отношении Lu/Hf для гранатового перидотита и высоком для шпинелевого перидотита высокий показатель La/Sm2 отражают СЧП выше 5 % [28]. Величины отношений Lu/Hf (0.1—0.5) и La/Sm (1.3—2.5) в низкотитанистых вулканитах морозовской и сокольнинской свит соответствуют относительно высокому СЧП шпинелевого перидотита. Для высокотитанистых базальтов мо-розовской свиты (блок Нядейпэ — Няруйпэ) величина Lu/Hf не превышает 0.09 при том же уровне La/Sm, следовательно, расплав, сформировавший эти породы, образовался при плавлении гранатового перидотита.

Для океанических базальтов было предложено описывать мантийные источники в системе Th—Nb— Ce как смешение трех компонентов: деплетированной мантии (DMM с низкими Th/Nb и высокими Ce/Nb), субдукционного компонента островных дуг (SDC с высокими Th/Nb и Ce/Nb) и оcтаточного компонента pециклиpованной океаничеcкой коpы, пpошедшей чеpез зону cубдукции (RSC с низкими Th/Nb и Ce/ Nb ) [29]. Для высокотитанистых базальтов блока Нядейпэ — Няруйпэ установлены низкие величины Th/Nb (0.05—0.06) и Ce/Nb (1.7—2.3), близкие компоненту RSC. Вулканиты морозовской и сокольнин-ской свит показывают вариации отношений Th/Nb = 0.20—0.75 и Ce/Nb = 5.3—15.19. Наиболее высокие из них близки компоненту SDC.

Выводы

Изучение петрографического состава докембрийских образований Северо-Западного Пай-Хоя позволило выявить, что вулканиты в составе морозовской и сокольнинской свит формируют свои обособленные непрерывные серии – трахибазальт-трахиандезито-вую и андезибазальт-риодацитовую соответственно. Ведущую роль при формировании этих серий играли процессы фракционной кристаллизации.

Позднедокембрийские магматические образования Северо-Западного Пай-Хоя формировались в островодужной надсубдукционной обстановке и обстановке задугового спрединга. Геологические, петрографические и петрогеохимические данные свидетельствуют о существовании двух пространственно разобщенных палеодуг. Породы морозовской свиты представляют собой фрагменты позднерифейской Морозовской палеоостровной дуги и области задуго-вого спрединга, а вулканиты сокольнинской свиты являются реликтами более молодой Сокольнинской палеоостровной дуги рифейско-вендского возраста.

На основе анализа изотопных данных и содержаний элементов-примесей показано, что низкотитанистые базальтоиды морозовской и сокольнинской свит образовались из сходных по составу верхнемантийных источников с примесью субдукционной компоненты при близких степенях частичного плавления. Высокотитанистые базальты морозовской свиты сформировались из более глубинного мантийного источника с примесью рециклированной компоненты.

Автор выражает благодарность Д. В. Зархидзе (ЗАО «Поляргео») за возможность участия в полевых работах в рамках ГДП-200 листов R-41-XX-XXI и сбора каменного материала для диссертационной работы.

Список литературы Петрогенезис и геодинамика позднедокембрийских вулканитов Северо-Западного Пай-Хоя

- Арискин А. А., Бармина Г. С. Моделирование фазовых равновесий при кристаллизации базальтовых магм. М.: Наука; МАИК; Наука/Интерпериодика, 2000. 263 с.

- Гибшер А. С., Есин С. В., Изох А. Э., Киреев А. Д., Петрова Т. В. Диопсидсодержащие базальты кембрия Чепошской зоны Горного Алтая: модель фракционирования гибридных магм в промежуточных магматических камерах // Геология и геофизика. 1997. Т. 38 (11). С. 1760-1772.

- Иванов А. В. Глубинная геодинамика: границы процесса по геохимическим и петрологическим данным // Геодинамика и тектонофизика. 2010. Т. 1. № 1. С. 87-102.

- Скляров Е. В. и др. Интерпретация геохимических данных: Учеб. пособие. М: Интермет Инжиниринг, 2001. 288 с.

- Канева Т. А. Геохимическая характеристика пород морозовской свиты (RF3ms) Пай-Хоя. Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XVI Геологического съезда Республики Коми. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2014. Т. II. С. 301-304.