Петроглиф "белая лошадь" в Минусинской котловине (атрибуция, эксперимент, дискуссия)

Автор: Волков Павел Владимирович, Буравлва Елизавета Сергеевна, Лбова Людмила Валентиновна, Кулешов Дмитрий Викторович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Широко известный в археологической литературе петроглиф «Белая Лошадь» в Минусинской котловине на основании формальных аналогий датировался временем позднего палеолита. В ходе трасологического анализа поверхности зоны с рисунком нами был проведен ряд специальных экспериментов, целью которых являлась проверка возможности формирования изображения по предполагаемой «аппликативной» технологии. Результаты исследований и проведенная радиоуглеродная датировка кальцитовых натеков с помощью ускорительной масс-спектрометрии привели к пересмотру времени создания изображения. Экспериментально-технологические исследования и фотограмметрия петроглифа дают основание для определения трех этапов формирования рисунка. Его 3D модель позволяет получить отчетливое наглядное изображение объекта. Стилистический анализ аналогичных и территориально близких изобразительных объектов дает возможность датировать рисунок временем не ранее позднего голоцена. Сохранность изображения представляет собой серьезную проблему в связи со стремительным разрушением поверхности скальной плиты.

Сибирь, минусинская котловина, петроглиф "белая лошадь", атрибуция, экспериментально-технологический анализ, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/147220152

IDR: 147220152 | УДК: 902.4 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-7-57-73

Текст научной статьи Петроглиф "белая лошадь" в Минусинской котловине (атрибуция, эксперимент, дискуссия)

Изучение наскальных изображений является актуальной задачей археологии. За последние десятилетия в Сибири было открыто множество новых памятников наскального искусства, что существенно расширило хронологические и географические границы этого явления (см. [Молодин, Черемисин, 1999; Дэвлет, 2002] и др.).

Впервые о существовании петроглифа «Белая Лошадь» в общих чертах стало известно из публикации работ Верхнечулымской археологической экспедиции под руководством В. Е. Ларичева в 1987 г. [Алкин, 2017. С. 21]. Несколько позже В. Е. Ларичевым совместно с командой астрономов, геодезистов и математиков объект был исследован более детально [Ларичев, 1994; Гиенко, Паршиков, 2017]. В это же время была предложена гипотеза о палеолитической древности петроглифа, высказана уверенная интерпретация комплекса на Черной горе как палеоастрономического святилища [Ларичев, 1994. С. 28–35].

Исследователь опубликовал и свое понимание техники нанесения петроглифа на скальную поверхность. По мнению В. Е. Ларичева, изображение лошади на г. Черной – это «своего рода аппликация или, скорее, своеобразный микробарельеф, поскольку фон его был, надо полагать, самым тщательнейшим образом и весьма расчетливо выскоблен» [Там же. С. 28]. Такое предположение о технике нанесения было определено как «аппликативное», не основанное на экспериментальных данных и носившее умозрительный характер [Там же. С. 29]. Датировка петроглифа периодом верхнего палеолита дало основание для поиска и, естественно, обнаружения стилистических аналогий с серией палеолитических изображений Западной Европы [Там же. С. 32–35].

Необходимо отметить возрастание воздействия негативных факторов на древнее наскальное искусство, вызванных антропогенными и техногенными изменениями окружающей среды. Воздействие человека на природу привело к увеличению кислотности дождей, загрязнению среды промышленными выбросами, что не может не сказаться на сохранности даже удаленных от индустриальных центров памятников [Дэвлет, 2002]. Состояние петроглифа

«Белая Лошадь» критическое, поэтому точность документирования, атрибуция и интерпретация этого объекта обосновывают цель, необходимость и актуальность срочной публикации результатов его современного исследования.

Методы и материалы

Петроглиф с изображением лошади белого цвета расположен на плоскости скального обнажения девонских песчаников г. Черной, в 5,8 км к западу от с. Июс Орджоникидзевского района Хакасии. Координаты местоположения: 54°41′42′′N / 89°40′4′′E. Рисунок расположен на относительно вертикальном плоском участке скального обнажения девонских песчаников, на высоте порядка 175 см от поверхности почвы у его подножия.

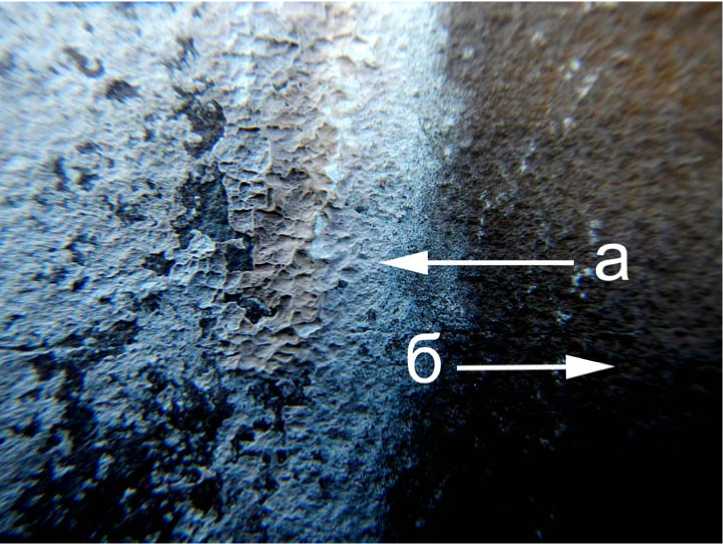

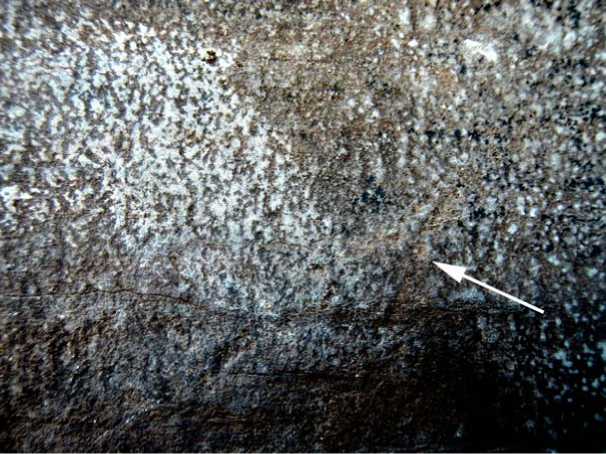

На поверхности объекта повсеместно отмечены натеки кальцита, частично покрывающие и плоскость с изучаемым рисунком. Интенсивность образования кальцитовой корки различна по всей площади скальной поверхности. Границы «чистых» и покрытых кальцитом зон на плоскостях скалы могут иметь как «размытый», так и контрастный характер (рис. 1). Следует отметить и неоднородность покрытия поверхности скалы натеками кальцита по мощности (рис. 2). Относительно равномерное перекрывание натеком редко прослеживается участками не более 10–15 кв. см.

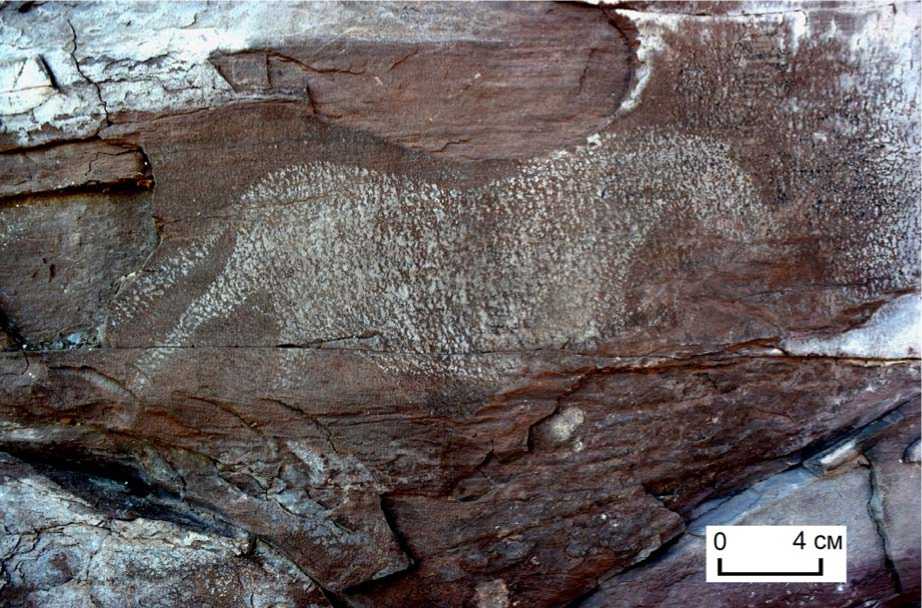

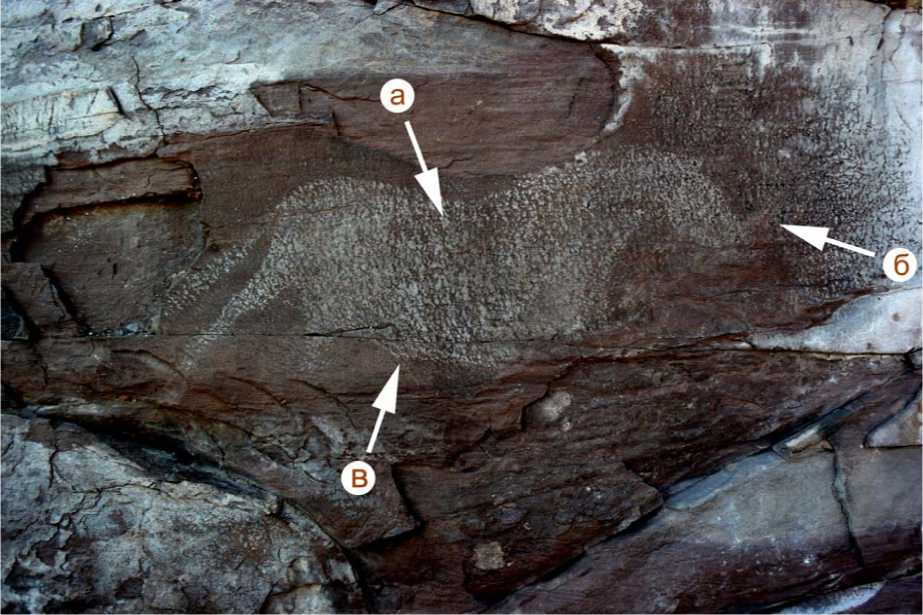

Рис. 1 . Общий вид изображения «Белая Лошадь» (фото П. В. Волкова)

Fig. 1 . General view of the image “Belaya Loshad” (White Horse) (photo by P. V. Volkov)

Композиционно по центру ниши, с легким смещением на юг, на высоте примерно 150– 160 см от уровня современной поверхности подножия расположено изображение лошади. Оно силуэтное, общая длина 28,5 см; от холки до груди лошади 16 см. Изображение ориентировано на север (вправо от зрителя). Голова широкая и короткая, слегка выдвинутая вперед, с массивной и округлой нижней челюстью. В профиле четко выделено короткое ухо

Рис. 2 . Натеки кальцита ( а ) и чистая поверхность ( б ) скальной плиты (без масштаба) (фото П. В. Волкова)

Fig. 2 . Сalcite deposits ( а ) and clean surface ( б ) of the rock plate (not scaled) (photo by P. V. Volkov)

Рис. 3 . Следы экспериментального удаления кальцинированной поверхности (без масштаба) (фото П. В. Волкова)

Fig. 3 .Traces of experimental removal of the calcined surface (not scaled) (photo by P. V. Volkov)

треугольной формы, слегка выставленное вперед; ближнее к зрителю ухо определяется довольно длинной узкой белой чертой. Легко просматривается глаз лошади – округлое темное пятно, где были удалены следы кальцитового натека. Четко выделяется также уступ гривы, из чего можно сделать вывод, что грива жесткая и ее волосы торчат вертикально. Шея широкая, массивная и короткая, плавно переходящая в туловище. Линия спины слабо вогнута, круп закруглен умеренно. Задние ноги широко расставлены (в шаге или прыжке). У ноги, отставленной назад, выделяется бедренная часть и видно колено; изображение второй, вертикально ориентированной ноги, не просматривается, но видна частично сохранившаяся ее нижняя часть. В верхней части ноги соединены линией – пунктиром кальцитовых следов, возможно, оставленным намеренно немного ниже промежности. Хвост лошади длинный, его нижняя часть значительно шире той, что отходит от крупа. Передние ноги отсутствуют, не видно их начала на участке песчаника, прилегающем к нижней части груди и краю живота. Живот выпуклый. Вероятно, это изображение кобылы, по всей видимости, беременной. Плохо сохранилась нижняя часть живота лошади, что не позволяет с полной уверенностью говорить о том, намеревался ли автор подчеркнуть его выпуклость. Следует отметить и менее интенсивно окрашенное пятно на спине лошади в центральной части изображения, хорошо определяемое на трехмерном изображении 1; оно может быть интерпретировано как седло, или иного рода покрытие спины типа попоны (рис. 3). В целом, широкое, массивное, укороченное тело лошади отличается грузностью и тяжеловесностью, близостью к изображениям диких лошадей Пржевальского.

В ходе полевого сезона летом 2018 г. на петроглифе были проведены исследования, показавшие, что «какой-либо искусственной, специальной обработки скальной плоскости перед нанесением рисунка не выявлено, как на плоскости дислокации изображения, так и на окружающих его периферийных участках скалы» [Волков и др., 2018. С. 53]. Все процессы деформации стенки скального выхода происходили в различное время и имели естественный характер.

В ходе трасологического анализа поверхности зоны с рисунком был проведен ряд специальных экспериментов. Задачей являлась проверка возможности формирования изображения по предполагаемой «аппликативной» технологии.

Для этого на поверхности скального выхода песчаника, на удалении от рисунка лошади, но на аналогично ориентированной по сторонам света и сходной по структуре плоскости, были предприняты попытки удаления натеков кальцита различной интенсивности с помощью фрагмента, отколовшегося от скального массива того же девонского песчаника. В результате экспериментов установлено, что процесс удаления даже относительно тонкой и слабо сформированной кальцитовой корки требует очень больших усилий. Результаты 60-ти возвратно-поступательных движений каменного инструмента при протирке поверхности с большим нажимом хорошо показывают, что сколь-нибудь заметных успехов в удалении кальцита не получено (см. рис. 3). Очевидно, что для полного удаления «белого фона» требуется многочасовая работа, при которой маловероятна детальная проработка контура ожидаемого на поверхности скалы остатка кальцита в виде детального рисунка. Как один из результатов серии экспериментов следует отметить факт быстрого формирования на обрабатываемой поверхности линейных следов (см. рис. 3), образовавшихся от воздействия частиц более твердых минералов, входящих в состав девонского песчаника.

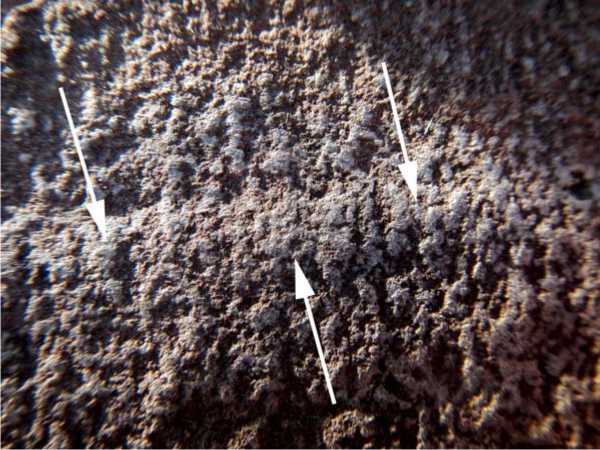

Эксперименты по протиранию непокрытых кальцитом поверхностей скалы предоставили характерные образцы. Среди результатов экспериментов следует отметить возможность быстрой и эффективной деформации обрабатываемой поверхности согласно намеченным планам образования светлого рисунка на темной поверхности патинизированной плоскости скалы. Площадь предполагаемого рисунка в 10 кв. см была сформирована десятком возвратнопоступательных движений орудием из того же девонского песчаника за пару минут рабочего времени. Характерны и неизбежно образующиеся, при таком воздействии на скальную поверхность, линейные следы (рис. 4).

Рис. 4 . Следы экспериментальной протирки поверхности песчаника (без масштаба) (фото П. В. Волкова)

Fig. 4 . Traces of experimental wiping on sandstone surface (not scaled) (photo by P. V. Volkov)

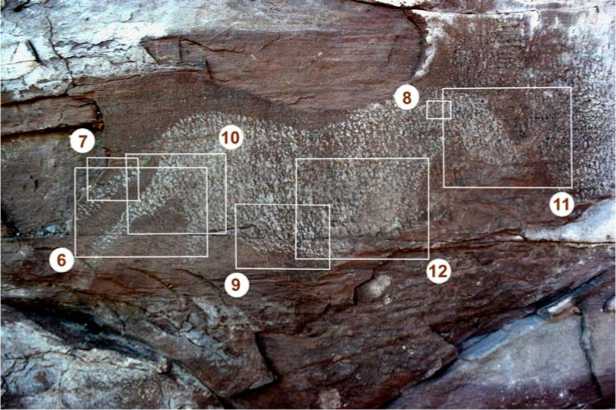

При обследовании поверхности плоскости с рисунком лошади производилось микрофотографирование с помощью специализированной фотокамеры «Nikon». Для удобства иллюстрирования результатов трасологического анализа на схеме (рис. 5) отмечены зоны дислокации микросъемок, отображенных на последующих рисунках.

Рис. 5 . Обозначение зон микрофотографирования, представленных на иллюстрациях № 6–12 (без масштаба) (фото П. В. Волкова)

Fig. 5 . Lagend for microphotographic zones shown in Figures 6–12 (not scaled) (photo by P. V. Volkov)

Исследование поверхности вне контура рисунка не выявило следов искусственной деформации скальной структуры. Освещение рисунка лошади лучами солнца, идущими параллельно плоскости с изображением, дает возможность убедиться, что какого-либо воздействия на ее поверхность вне зоны рисунка не производилось. На фотографии хорошо видна непотревоженная структура песчаника (рис. 6). Не фиксируются здесь не только неизбежно образующиеся при протирке характерные линейные следы, но и деформация выступающих элементов микрорельефа, неизбежно оказавшихся бы нивелированными (рис. 7).

Рис. 6. Непотревоженная поверхность плоского рельефа скалы при косом освещении (без масштаба) (фото П. В. Волкова) Fig. 6 . Undisturbed surface of a flat rock relief under oblique light (not scaled) (photo by P. V. Volkov)

Рис. 7 . Непотревоженная поверхность фрагмента выпуклого рельефа скалы при косом освещении (без масштаба) (фото П. В. Волкова)

Fig. 7 . Undisturbed surface of a fragment on a convex part of rock under oblique light (not scaled) (photo by P. V. Volkov)

Рис. 8 . Сглаженный рельеф на вытертой поверхности рисунка (без масштаба) (фото П. В. Волкова)

Fig. 8 . Smooth relief on the wiped surface of the image (not scaled) (photo by P. V. Volkov)

Рис. 9 . Линейный характер дорисовки в нижней части изображения (без масштаба) (фото П. В. Волкова)

Fig. 9 . Linear nature of additional carving at the bottom of the image (not scaled) (photo by P. V. Volkov)

Исследуя поверхность самого изображения, мы отметили выразительные, хорошо фиксируемые фототехникой следы искусственной деформации девонского песчаника (рис. 8). Воздействие инструмента привело практически к полной стертости микрорельефа, преобразованию его возвышающихся элементов в сглаженные куполообразные структуры.

Линейные следы на деформированной поверхности рисунка не выявлены. Это может быть объяснено тем, что в качестве сырья для инструмента протирки использовался не обычный девонский песчаник, до сих пор в изобилии собираемый в раздробленном виде у подножья писаницы, а именно его интенсивно кальцинированные обломки. Мощные натеки кальцита на сравнительно мелких отдельностях камня могут успешно использоваться, как показал эксперимент, и в качестве орудия протирки, и одновременно как светлый (белый) краситель.

Изучение структуры изображения и технологические аспекты его формирования дают основание предполагать многоэтапность образования рисунка. Очень вероятно, что некоторые из фрагментов изображения выполнялись различными людьми.

Как показал анализ, при нанесении основного изображения лошади применялась техника, использующая возвратно-поступательные движения орудия с многократным воздействием инструмента на затираемую площадь. В результате такого рода работы на самом изображении образовалась поверхность со следами плотной, равномерной белой окраски.

Нижняя часть изображения лошади выполнена в иной манере. Движения красяще-проти-рающего инструмента здесь линейны и однонаправлены (рис. 9). На фотографии хорошо видна однородность структуры протирки окраски подбрюшья лошади в верхней части снимка и линейность поздней дорисовки, придающей образу лошади более яркие черты палеолитических прототипов. Автор «подправки», используя, вероятно, незнакомую ему технику, сформировавшую основное изображение лошади, не был столь искусен, как его предшественник. Его движения были не только исключительно линейны, но и более размашисты, чем это было необходимо. Такого рода «неаккуратность» дорисовки изначального образа лошади дополнилась вследствие этого «лишним» элементом между ее ног (рис. 10).

Рис. 10 . Левый край линии, изменившей контур в нижней части рисунка (без масштаба) (фото П. В. Волкова)

Fig. 10 . Left edge of the line which changed its outline at the bottom of the picture (not scaled) (photo by P. V. Volkov)

В совершенно иной технике выполнена и такая деталь в общем изображении, как «рог» лошади (рис. 11). В основном здесь использовался ударный инструмент. Есть немного следов протирки. «Доводка» до образа «единорога» привела к уничтожению темной патины плоскости скального выхода. Работа выполнена, судя по ряду признаков, совсем недавно.

На основном рисунке лошади во времена столь же не отдаленные образовались и следы воздействия рук, вероятно, его почитателей. Наиболее интенсивные следы такого рода истирания фиксируются на груди лошади (рис. 12). На фотографии хорошо видно, что красящие элементы кальцита, собранные на эластичную кожу пальцев с куполов микрорельефа основной зоны окрашивания лошади, проникают вглубь рельефа камня много дальше, чем это происходило при изначальной протирке ее изображения.

Рис. 11 . Следы, образовавшиеся при формировании «рога» у лошади (без масштаба) (фото П. В. Волкова)

Fig. 11 . Traces formed while carving a “horn” (not scaled) (photo by P. V. Volkov)

Рис. 12 . Следы разрушения микрорельефа красителя на поверхности рисунка (без масштаба) (фото П. В. Волкова) Fig. 12 . Traces of destruction in the microrelief of the dye on the image surface (not scaled) (photo by P. V. Volkov)

Учитывая общее несовершенство техники формирования рисунка, в первую очередь неглубокое проникновение кальцита в структуру микрорельефа плоскости девонского песчаника, можно предположить ее быстрое выцветание от воздействия влаги на протяжении короткого времени. Следы затертости, сформировавшие изображение, после вымывания кальцита будут, вероятно, заметные еще некоторое время.

На участке с изображением фиксируется слишком равномерное покрытие кальцитом на относительно большой плоскости. Это не характерно для общей картины распространения кальцита по всей остальной плоскости скального выхода. Площадь равномерного кальцитового покрытия на изображении лошади крайне неестественна.

Использование фотограмметрии как способа документирования петроглифов и получение качественной трехмерной модели изображения подтверждают выводы, изложенные выше.

Таким образом, экспериментальные и трасологические наблюдения позволяют утверждать, что датировка изображения «Белой Лошади» временем палеолита крайне сомнительна.

В марте 2019 г. были получены результаты радиоуглеродной датировки кальцитовых натеков, которую проводили на уникальной научной установке «Ускорительный масс-спектрометр ИЯФ СО РАН» (далее, УНУ УМС ИЯФ СО РАН) [Parkhomchuk, Rastigeev, 2011]. Натек счищали с фрагмента породы и без какой-либо химической обработки направляли на процедуру зауглероживания. Зауглероживание проб осуществляли в Лаборатории радиоуглеродных методов анализа (ЛРМА) НГУ на абсорбционно-каталитической установке, включающей стадии сжигания, сорбции углекислого газа на селективном сорбенте, десорбции и каталитического восстановления СО 2 водородом [Lysikov et al., 2018]. Аналогичной процедуре зауглероживания, помимо исследовательских образцов, подвергались также стандартные образцы щавелевой кислоты: OxI и SRM 4990C (OxII). Относительное содержание радиоуглерода 14С / 13С в исследовательских образцах нормировалось на содержание 14С / 13С в современном углероде, определяемом по стандартным образцам. Далее зауглероженные образцы прессовались и направлялись на определение содержания радиоуглерода на УНУ УМС ИЯФ СО РАН (см. таблицу). Трудность зауглероживания образцов натеков состояла в низком содержании углерода в пробах, поэтому многие образцы датировались по одной пробе натека. Радиоуглеродный возраст кальцитовых натеков составил не более 5 тыс. л. (верхняя граница в пределах до 500–700 л. н.).

Результаты датирования образцов кальцитовых натеков на скальных выходах на площади памятника (Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Июс, Черная гора)

Results of dating for samples of calcite stains on rock outcrops at the site (Republic of Khakassia, Ordzhonikidze district, Iyus village, Chernaya Gora)

|

Шифр образца |

Тип образца |

Исходный код (по паспорту) |

Радиоуглеродный возраст |

|

NSKA 02053 |

Девонский песчаник с кальцитовой коркой |

1-BL |

современный |

|

NSKA 02054 * |

Девонский песчаник с кальцитовой коркой |

2-BL |

642 ± 125 |

|

NSKA 02054 * |

Девонский песчаник с кальцитовой коркой |

2-BL |

1 112 ± 101 |

|

NSKA 02055 * |

Девонский песчаник с кальцитовой коркой |

3-BL |

3770 ± 155 |

|

NSKA 02055 * |

Девонский песчаник с кальцитовой коркой |

3-BL |

5217 ± 133 |

|

NSKA 02056 * |

Девонский песчаник с кальцитовой коркой |

4-BL |

1 969 ± 129 |

|

NSKA 02056 * |

Девонский песчаник с кальцитовой коркой |

4-BL |

917 ± 149 |

|

NSKA 02057 |

Девонский песчаник с кальцитовой коркой |

5-BL |

658 ± 132 |

Примечание : символом «*» отмечены образцы, на которых забор пробы проводился дважды на разных участках (разница результатов оценки возраста подтверждает неравномерность формирования кальцитового натека на образце).

В контексте проводимых исследований это означает, что изображение лошади было нанесено на скальную поверхность кальцитом, возраст которого относится к позднему голоцену, в археологической хронологии не ранее эпохи энеолита – ранней бронзы. Не исключено при этом и значительно более позднее время появления петроглифа.

В связи с результатами датировки кальцита появилась и необходимость поиска аналогий петроглифу «Белая лошадь» уже не в сфере позднепалеолитического искусства Европы, а среди географически более близких наскальных изображений Минусинской котловины.

Дискуссия

При изучении результатов исследований наскальных изображений данного района было выявлено множество аналогий с изображением с г. Черной. Так, например, в устье р. Сосновки Джойской (правого притока Енисея) обнаружен комплекс изображений, датируемых энеолитом, среди которых различаются массивные фигуры лошадей, выполненные охрой [Шер, 1980. С. 133–134].

Можно также отметить гравированное изображение головы лошади с тяжелой челюстью и полной массивной шеей на Кунинской писанице, обнаруженной А. В. Адриановым в 1907 г. на г. Куня между реками Енисей и Биджа; датировка этих изображений не ясна и требует дополнительного исследования [Там же. С. 144–147].

На Шалаболинской писанице на правом берегу р. Тубы было обнаружено множество изображений лошадей, по ряду признаков (грузность, массивность, выпуклый живот) схожих с петроглифом «Белая Лошадь». Например, лошадь без головы на камне 12, лошадь без живота и задних ног на камне 22, массивные лошади с непропорционально маленькими головами и приоткрытыми ртами на камнях 32–33 и др. [Пяткин, Мартынов, 1985. С. 24–43]. Рисунки этой писаницы разновременные и датируются временем от энеолита до железного века [Шер, 1980. С. 156; Пяткин, Мартынов, 1985. С. 5].

Аналогичное изображение было найдено также на скалах Оглахты на берегу Красноярского водохранилища. Комплекс петроглифов на данном местонахождении датируется периодами неолита, ранней бронзы и тагарского времени [Шер, 1980. С. 156–160; Миклашевич и др., 2015. С. 56]. На спине этой грузной лошади с выпуклым животом, выполненной в технике выбивки и частично покрытой кальцитовым натеком, ясно различается изображение седла, что может служить ориентиром при датировке. В то же время для установления относительно точной даты создания петроглифа требуется дополнительно провести анализ данных палеоклиматологии и палеозоологии (поскольку на данный момент лошади, схожие с изображенной на Оглахты, на территории Минусинской котловины не обитают), а также технологических аспектов изображений [Миклашевич и др., 2015. С. 61].

Кроме того, массивные, грузные фигуры лошадей, схожие в стилистическом отношении с «Белой Лошадью» и изображениями с Шалаболино и Оглахты, присутствуют на писанице Усть-Туба, расположенной на южном склоне г. Тепсей и предварительно датируемые неолитом – эпохой бронзы, раннетагарским и древнетюркским временем [Шер, 1980. С. 150–157]. Можно найти изображение лошади с некоторыми общими с петроглифом с г. Черной чертами, близкими стилистическими особенностями и на петроглифическом комплексе Улазы в Новоселовском районе Красноярского края, датируемым периодами бронзы и Средневековья [Мухарева, 2012. С. 68–69]. Здесь это изображение является частью композиции: за описанной лошадью следует всадник на коне.

Вообще для ранних этапов развития наскального искусства Минусинской котловины характерны такие стилистические черты, как грузность, массивность изображаемых фигур животных, укороченность их ног, подквадратная форма туловищ, горизонтальное размещение на плоскости, первобытный реализм. Эти петроглифы выделяются в енисейскую (минусинскую) изобразительную традицию [Дэвлет, Дэвлет, 2011. С. 88–89].

Схожие грузность и массивность при некоторых отличиях (суховатые длинные ноги, наклонное расположение на плоскости) присутствуют и рисунках «ангарского стиля» [Там же.

С. 89]. Тем не менее, несмотря на различия между двумя этими изобразительными традициями, в некоторых случаях можно наблюдать далекие от классических варианты, когда элементы минусинского и ангарского стилей в наскальных изображениях комбинировались так, что исследователи отмечали это явление либо как эклектику [Подольский, 1973. С. 271], либо как переходный этап от минусинской традиции к ангарской [Советова, Миклашевич, 1999. С. 56, 57]; иногда, как в случае с петроглифами раннего пласта Шалаболинской писаницы, изображения вообще не разделяются по стилю на минусинский и ангарский [Пяткин, Мартынов, 1985]. Относительно сказанного стоит отметить, что изображения, объединяющие характерные, казалось бы, для описанных изобразительных традиций признаки, могут представлять собой даже не переходную, а вполне самостоятельную группу. Поэтому необходимо уяснить, как она соотносится с минусинской изобразительной традицией – является ли она более поздней или существует одновременно [Миклашевич и др., 2015. С. 61].

Заключение

Подводя итоги нашего исследования следует в первую очередь заявить, что формирование образа «Белой Лошади» на скальной поверхности Черной горы происходило в несколько этапов. После оформления основного рисунка животного на втором этапе формирования изображения, т. е. позже и уже в иной технике, в композицию были добавлены элементы контура подбрюшья лошади и «рог» на ее голове (рис. 13). Радиоуглеродное датирование кальцитовых натеков показывает время их формирования в пределах позднеголоценового времени, что по археологической периодизации соответствует эпохе палеометалла.

Рис. 13 . Этапы формирования образа «Белой Лошади»:

a – первый этап; б – второй этап; в – финальный этап (без масштаба) (фото П. В. Волкова) Fig. 13 . Stages of forming the image of “Belaya Loshad” (White Horse):

a – first stage; б – second stage; в – final stage (not scaled)

(photo by P. V. Volkov)

В целом, на основании полученных данных (химического анализа кальцитов и экспериментально-трасологического изучения поверхностей) этот петроглиф нельзя определить, как изображение эпохи верхнего палеолита. Скорее всего, он датируется временем не ранее эпохи бронзы. Стилистический анализ предполагает, что имеющееся изображение в определенной степени может вписаться в общую, относительно позднюю, изобразительную традицию региона. Созданная 3D модель 2 позволяет получить наглядное изображение объекта, которое можно будет использовать в развитии дискуссии.

В связи с полученными результатами есть основания сделать ряд выводов и относительно общей интерпретации комплекса, получившего в туристической сфере современной культуры Хакасии наименование фантастического характера – «храм Времени» 3. Сохранность объекта представляет собой серьезную проблему в связи со стремительным разрушением поверхности скальной плиты.

Материал поступил в редколлегию Received 12.07.2019

Список литературы Петроглиф "белая лошадь" в Минусинской котловине (атрибуция, эксперимент, дискуссия)

- АлкинС. В. Реки времени В. Е. Ларичева // Universum Humanitarium. 2017. № 2. С. 18-24.

- Волков П. В., Лбова Л. В., Рие М. Предварительные результаты экспериментально-трасологического исследования петроглифа Белая лошадь в Минусинской котловине // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск. Изд-во ИАЭТ СО РАН. 2018. Т. 24. С. 52-55.

- Гиенко Е. Г., Паршиков С. А. В. Е. Ларичев. Астроархеологические экспедиции в Северной Хакасии // Universum Humanitarium. 2017. № 2. С. 25-31.

- Дэвлет Е. Г. Памятники наскального искусства. Изучение, сохранение, использование. М.: Научный мир, 2002. 240 с.

- Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А. Сокровища наскального искусства Северной и Центральной Азии. М.: Изд-во ИА РАН, 2011. 379 с.

- Ларичев В. Е. "Белая лошадь" Черной горы (астрономические аспекты памятника и астральная подоснова искусства древнекаменного века Сибири) // Древние культуры Южной Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1994. С. 9-39.

- Миклашевич Е. А., Бове Л. Л., Зоткина Л. В., Солодейников А. К., Техтереков А. С. Исследование петроглифов древнейшего пласта на береговых скалах Оглахты в 2014 году // Вестник Кемеров. гос. ун-та. 2015, Т. 3, № 1 (61). С. 55-65.

- Молодин В. И., Черемисин Д. В. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок. Новосибирск: Наука, 1999. 160 с.

- Мухарева А. Н. Петроглифы местонахождения Улазы III // Памятники наскального искусства Минусинской котловины: Георгиевская, Льнищенская, Улазы III, Сосниха. Труды Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. Вып. 10. С. 56-71.

- Подольский Н. Л. О принципах датировки наскальных изображений // СА. 1973. № 3. С. 265-275.

- Пяткин Б. Н., Мартынов А. И. Шалаболинские петроглифы. Красноярск: Изд-во КГУ, 1985. 192 с.

- Советова О. С., Миклашевич Е. А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов (по итогам работы Петроглифического отряда Южносибирской археологической экспедиции КемГУ) // Археология, этнография и музейное дело. Кемерово: КемГУ, 1999. С. 47-74.

- Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.: Наука, 1980. 328 с.

- Parkhomchuk V. V., Rastigeev S. A. Accelerator mass spectrometer of the center for collective use of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. Journal of Surface Investigation, 2011, vol. 5, no. 6, p. 1068-1072.

- Lysikov A. I., Kalinkin P. N., Sashkina K. A., Okunev A. G., Parkhomchuk E. V., Rastigeev S. A., Parkhomchuk V. V., Kuleshov D. V., Vorobyeva E. E., Dralyuk R. I. Novel Simplified Absorption-Catalytic Method of Sample Preparation for AMS analysis designed at the Laboratory of Radiocarbon Methods of Analysis (LRMA) in Novosibirsk Akademgorodok. International Journal of Mass-Spectrometry, 2018, vol. 433, p. 11-18.