Петроглифы бассейна реки Чаган как иконографический источник по военному искусству народов Центральной Азии и Южной Сибири второй половины XVII-XVIII веков

Автор: Бобров Л.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.6, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14736890

IDR: 14736890 | УДК: 904

Текст статьи Петроглифы бассейна реки Чаган как иконографический источник по военному искусству народов Центральной Азии и Южной Сибири второй половины XVII-XVIII веков

В 2004 г. Д. В. Черемисиным были опубликованы изображения сражающихся воинов, выполненные методом тонкой гравировки на поверхности мореной глыбы в бассейне р. Чаган в Горном Алтае. Им же было высказано предположение, что данная батальная сцена может быть связана «с историческими событиями на юге Алтая в эпоху джунгарской экспансии» XVII–XVIII вв. [Черемисин Д. В., 2004. С. 346–349]. Сопоставление петроглифов с материалами письменных источников и иконографией оседлых народов позволяет уточнить датировку и этническую принадлежность изображенных персонажей [Горбунов В. В., 2003; Новгородова Э. А., Горелик М. В., 1980].

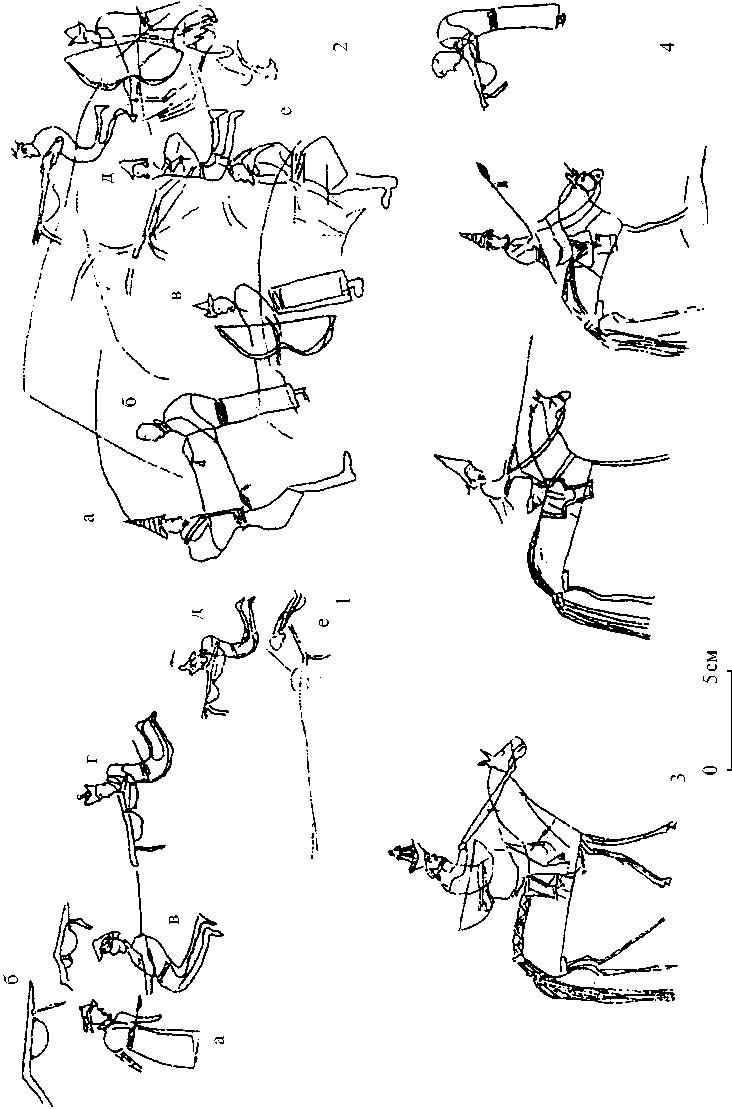

Батальная сцена на Чаганской глыбе может быть разделена на 4 фрагмента (см. рисунок) 1.

Центральным событием фрагмента 1 является убийство стрелком, вооруженным фитильным ружьем, стоящего к нему спиной противника. В центре фрагмента находится воин, вооруженный огнестрельным оружием (фитильным ружьем с сошками). На голове стрелка (1, г) шапка с поднятым налобником и назатыльником, конусовидной тульей, увенчанной плюмажем. Практически точной копией такого головного убора является баятская шапка «дзоо малгай». Близкую форму покроя также имеют халхаские шапки «хилэн малгай» и «наадамын малгай» [Кочешков Н. В., 1973. С. 136, рис. 1, а, г; С. 137, рис. 2, в]. Халат стрелка снабжен стоячим воротником. К поя- су подвешена сабля или кинжал. В левом верхнем углу фрагмента изображена пара беседующих воинов, один из которых (правый) и стал жертвой «коварного стрелка». На то, что перед нами воины, а не безоружные пастухи, указывают два ружья на сошках, приготовленные к стрельбе, но оставленные нерадивыми стрелками ради беседы. Воин справа одет в длинный (до пят) халат со стоячим воротником и косым запахом (правая пола поверх левой). Такой вариант запáха халата характерен для изображений монгольских воинов XVII–XVIII вв. На голове – шапка с невысокой конусовидной тульей, увенчанной навер-шием и меховой опушкой.

Фрагмент 2 представляет особый интерес, так как на нем изображено полевое сражение. В правой части фрагмента сконцентрированы воины, ведущие стрельбу по врагу. Двое из них вооружены луками (2, в–ж), а двое – ружьями с сошками (2, г, д). Лучники и «мушкетеры» находятся в смешанном строю, причем стрелки из лука ведут стрельбу стоя, а воины, снабженные огнестрельным оружием, – с колен. Оба лучника одеты в шапки с конусовидной тульей и опушкой, перетянутые поясами длинные халаты до середины голени. Они используют большие сложносоставные М-образ-ные луки. В левой части фрагмента показана рукопашная схватка пеших копейщиков. Левый («враг») одет в высокий островерхий колпак и короткий (до колен) халат, перетянутый поясом (2, а). Именно по нему ведут стрельбу воины, укрывшиеся за спиной его противника. Последний изображен без головного убора и, кажется, обрит наголо. Оба воина вооружены копьями с широкими ромбовидными наконечниками и бунчуками. Данный фрагмент является исключительно точной иллюстрацией тактики использовавшейся джунгарами и их союзниками во второй половине XVII – первой половине XVIII в. Ее особенности мы подробно рассмотрели в специальных работах [Бобров Л. А., 2001. С. 11–19; 2002а. С. 93–98; 2005; Бобров Л. А., Худяков Ю. С., 2005. С. 228–232; Худяков Ю. С., Бобров Л. А., 2004. С. 112–128]. Главным отличительным признаком такой тактики является построение, составленное из спешенных воинов, вооруженных огнестрельным оружием. Для защиты стрелков джунгарские полководцы использовали копейщиков, которые также нередко спешивались в ходе сражения. На петроглифах с р. Чаган показаны все основные элементы данной тактики: смешанный строй спешенных лучников и стрелков из огнестрельного оружия, занимающих оборонительные позиции, а также прикрывающие их спешенные копейщики. Более того, на данном изображении присутствует такой интересный элемент, как схватка двух спешенных копейщиков-пикинеров, что указывает на то, что и противник «стрелков» использует похожую тактическую схему ведения боя.

Фрагмент 3 представляет изображение одинокого всадника, одетого в халат и шапку с меховой опушкой. Головной убор всадника во многом аналогичен головному убору «коварного стрелка» из фрагмента 1. Однако здесь его сходство с «дзоо малгай» еще более наглядно. В отличие от бритых воинов с фрагмента 2, всадник носит длинную (спускающуюся на спину) косу, напоминающую косы маньчжуров и китайцев периода Цинской империи. Всадник вооружен луком, колчаном со стрелами и, возможно, каким-то клинковым оружием. Такой комплекс вооружения (без традиционных для джунгар копий и, реже, ружей) характерен для легковооруженных подразделений Цинской империи (в первую очередь маньчжуров и монголов).

Фрагмент 4 фиксирует противоборство конных копейщиков и пешего «мушкетера». На изображении два следующих друг за другом всадника, вооруженных копьями, атакуют пешего воина, вооруженного ружьем с сошками. Оба конных воина одеты в короткие (до середины бедра или до колена) подпоясанные халаты и высокие колпаки. Главным оружием обоих кавалеристов являются длинные копья. Голова пешего стрелка обрита наголо.

Он одет в длиннополый халат, стянутый поясом и внешне напоминает пешего копейщика из фрагмента 2. Стрелок вооружен ружьем с сошками. Характерно, что он готовится к стрельбе, не опустившись на колени, а стоя, уперев приклад в плечо.

Датировка памятника может быть уточнена благодаря анализу предметов вооружения и одежды изображенных персонажей. Нижней границей батальной сцены следует считать середину XVII в., так как до этого времени ружья не были широко распространены не только среди жителей Алтая, но и среди самих джунгар. Кроме того, «джунгарская» тактика ведения боя (показанная во фрагменте 2) в этот период еще только усваивалась джунгарскими полководцами, которые смогли познакомиться с ней в ходе столкновений со своими среднеазиатскими противниками. Верхней датой создания памятника следует считать конец XVIII – начало XIX в. Именно в этот период ружья у жителей Горного Алтая вытеснили из обихода популярные ранее саадаки [Радлов В. В., 1989. С. 156]. Скорее всего, изображение было создано в конце XVII – первой половине XVIII в., во время пика джунгарской экспансии. В этот период жители Алтая принимали участие в военных предприятиях джунгар, что зафиксировано материалами письменных источников [Моисеев В. А., 1990. С. 71–73].

Что касается этнической принадлежности изображенных на петроглифах воинов, то можно согласиться с Д. В. Черемисиным, что на р. Чаган представлены воины различных этнических групп, различающихся между собой не только головными уборами, но и покроем одежды и вооружением. По головным уборам можно выделить три основные группы персонажей: 1) воины в низких конусовидных шапках с меховой опушкой и «бритые» воины (все одеты в длинные, до середины голени халаты и вооружены ружьями, саадаками и копьями); 2) воины в шапках типа «дзоо малгай» (вооружены ружьями, луками и клинковым оружием); 3) воины в высоких колпаках (вооружены копьями). На наш взгляд, соотечественниками (а возможно, соратниками) автора изображения являются персонажи первой группы. Во фрагменте 1 они подвергаются предательскому нападению сзади. На втором фрагменте они поражают «врага» в островерхом колпаке пулями, стрелами и копьями. На третьем отражают конную атаку его сооте- г

Наскальные изображения второй половины XVII–XVIII вв. на р. Чаган, Горный Алтай (по Д. В. Черемисину)

чественников. С большой долей вероятности можно предположить, что воины первой группы – это алтайцы и джунгары, а их противники – восточные монголы или маньчжуры (стрелок из фрагмента 1, всадник – из фрагмента 3), а в другом эпизоде – казахи (пехотинец во фрагменте 2 и всадники в эпизоде 4). На восточно-азиатское происхождение стрелка из фрагмента 1 и всадника из фрагмента 3 указывает характерный головной убор напоминающий одновременно ранний вариант хал-хаского «наадамын малгай», баитской «дзоо малгай» и маньчжурской «зимней» шапки с вертикальным меховым околышем. Высокие конусообразные колпаки не характерны для кочевников монгольской степи XVII–XIX вв., зато они часто встречаются на изображениях казахских воинов этого же периода, выполненных европейскими художниками [Кушкумба-ев А. К., 2001]. В пользу данной версии говорят и комплексы вооружения всех трех групп воинов. Таким образом, есть основание полагать, что на петроглифах с р. Чаган алтайский художник изобразил своих соплеменников и их ойратских сюзеренов, принимавших участие в боевых действиях с главными врагами Джунгарского ханства.