Петроглифы, которые исчезли: наскальное искусство макао

Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Черемисин Дмитрий Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и археология стран Восточной Азии

Статья в выпуске: 4 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

В сообщении представлены петроглифы Макао (Аомэня). Хотя сам памятник утрачен (не выдержал воздействия антропогенного фактора), но сохранились его описания и копии. Небольшой по объему, он содержит не только переплетение различных линий и геометрических узоров, но и изображения двух больших лодок довольно развитой конструкции: с палубой, выделенным бушпритом, возможно также со складной мачтой. И если в петроглифах Макао изображения представлены недостаточно четко, то на скальном панно соседнего Чжухая мы можем видеть изображения нескольких кораблей, возможно, с дополнительными деталями (бортовые порты, якорь, румпель). Все это подтверждает высокий уровень судостроения и, вероятно, и судовождения, который отмечается у народов У и Юэ древнекитайскими летописями. Для петроглифов Южного и Восточного Китая мы располагаем параллельной изобразительной линией: гравировками на бронзовых изделиях, в первую очередь, на барабанах. Изображенные на них лодки имеют определенное конструктивное сходство с изображенной на скалах эскадрой. Это дает нам привязку петроглифов к конкретным артефактам (бронзовым барабанам), которые являются индикаторами донгшонско-дяньской культурно-исторической общности. Исходя из этих привязок, мы можем предварительно датировать петроглифы Макао (и Чжухая) последними веками до нашей эры или самыми первыми веками нашей эры и связать их появление в регионе с движением одного из многочисленных племен боюэ.

Петроглифы, макао (аомэнь), лодки и корабли, донгшонско-дяньская цивилизация, племена боюэ

Короткий адрес: https://sciup.org/147220415

IDR: 147220415 | УДК: 903.27(510.2) | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-4-116-123

Текст научной статьи Петроглифы, которые исчезли: наскальное искусство макао

Komissarov S. A., Cheremisin D. V. Petroglyphs that Have Become Extinct: Rock-Art of Makau. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2020, vol. 19, no. 4: Oriental Studies, p. 116–123. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-202019-4-116-123

В названии нашей статьи зафиксирована драматическая ситуация, связанная с разрушением памятников древнего искусства; причем если бы подзаголовок не указывал именно на Макао 1 , его можно было бы отнести практически к любому региону. В мире ежегодно частично или полностью разрушаются, а иногда и вовсе исчезают целые ансамбли наскальных рисунков или скопления выбитых и выгравированных на скалах и камнях петроглифов. П. Видаль, посвятивший подобным утратам книгу «Наскальное искусство в опасности», отметил основные факторы, определяющие и вызывающие разрушения, – воздействие природной среды, вандализм, и главное – глобализационную индустриализацию [Vidal, 2001. P. 125–127]. Петроглифы Макао в его книге не упоминаются, но показаны печальные результаты петроглифических утрат от фресок Тассили до петроглифов Хакасии, которые автор рассматривает как мировое культурное наследие. В качестве примера можно сослаться также на «Петроглифы на дне Саянского моря» – название известной книги М. А. Дэвлет, повергающее в недоумение неравнодушных читателей [Дэвлет, 1998]. Специалистам же хорошо известна ситуация в Южной Сибири, связанная с осуществлением масштабного инфраструктурного проекта – возведения каскада гидроэлектростанций на сибирских реках. Неизбежно в зоне затопления оказывались скальные выходы с нанесенными на них многочисленными петроглифами разных эпох, которые сегодня можно изучать только средствами подводной археологии или мониторинга с водной поверхности при низкой воде.

В июне 2019 г., находясь в научной командировке по проекту РФФИ в Гонконге для осмотра и фиксации петроглифов этого района, мы решили заодно посетить и скопировать единственное местонахождение наскального искусства в соседнем Макао. Его адрес в городском районе Колоан был хорошо известен, однако наши поиски в достаточно локальном пространстве не дали результатов. Наше недоумение объяснили китайские коллеги, которые сообщили нам, что памятника как объекта культуры больше нет. Он был разрушен под воздействием окружавшей его городской среды или, во всяком случае, сильно поврежден, и правительство особого автономного района закрыло доступ к нему как туристов, так и специалистов. И пока неизвестно, подлежит ли он восстановлению, возможно, реконструкции по снятым ранее копиям или в каком-то ином виде.

При этом научная общественность Макао проявляет немалый интерес к изучению петроглифов Китая. Об этом свидетельствует, в частности, интерактивное мероприятие, организованное Музеем Макао в том же июне 2019 г. под названием «Пройти через петроглифы Хэланьшань 2 », в рамках которого посетители не только слушали лекции, но и учились копировать выбивки и гравировки в импровизированной мастерской 3 . Увы, в самом Макао это умение уже вряд ли пригодится. И сказано это не в упрек властям автономного района. Можно быть уверенным, что они сделали максимум возможного, исходя из имеющихся средств (судя по опыту соседнего Гонконга, где проводится постоянный мониторинг памятников наскального искусства, с привлечением лучших специалистов 4 ). Просто пресловутый антропогенный фактор или даже, скорее, отмеченная П. Видалем «глобализационная индустриализация» оказались сильнее.

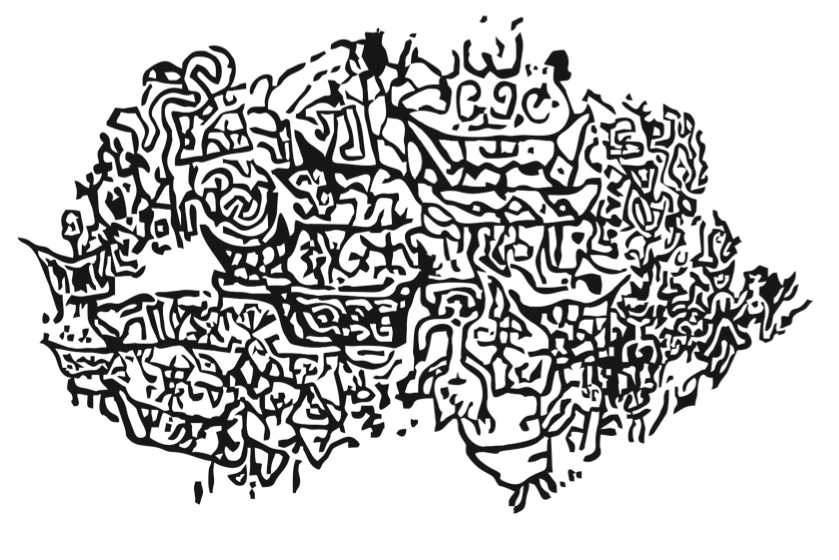

В силу этих причин для изучения наскальной гравировки в Макао мы обращаемся к публикациям материалов, которые были доступны китайским археологам в свое время. Благодаря исследованию М. де Араужо (1984) и обобщающим публикациям Чэнь Чжаофу (2008) в нашем распоряжении есть и описание, и копия объекта (рис. 1). Он был обнаружен 14 ноября 1982 г. на скальной поверхности в небольшом ущелье, развернутом на юг, к бухте Ка Хо. С изображений на скальных плоскостях сделаны протирки и фотографии, хотя их авторы сразу отмечали, что из-за неровностей скалы четкие копии получить было весьма сложно. Судя по описаниям, основные изображения были «прорезаны» в скальной поверхности ( 石 刻; engravings) а затем дополнены корректирующими ударами в технике выбивки (пикетажа). Выделяются две фигуры, которые первоначально были описаны как «доска для облавных шашек (го)»; однако в дальнейшем их более верно, на наш взгляд, определили как изображение кораблей или лодок.

Действительно, две самые большие фигуры походят на изображения кораблей – с крытой палубой, высокой кормой и установленной на одном из них мачтой (возможно, складной, поскольку на втором судне такой элемент изображения отсутствует). На активное использование парусного вооружения указывают и подчеркнуто длинные бушприты. За кормой второго судна прослеживается еще одна фигура – возможно, «драконовая лодка» 5 . Мы зарезервируем вероятность такой интерпретации, но не станем на ней настаивать до появления дополнительных сведений: слишком уж условен контур резного изображения и слишком велик и важен пласт этноисторических интерпретаций, с ним связанных 6 .

Рис. 1. Петроглифы Макао (даны не в масштабе). По: [Чэнь Чжаофу, 2008. С. 197]

Fig. 1. Petrogliphs of Macau (not in scale). According [Chen Zhaofu, 2008, p. 197]

Помимо резных линий, в состав общей картины входят многочисленные выбитые на скальной поверхности лунки-каверны – следы явно искусственного происхождения, со средними размерами диаметра 10 мм, глубины 5 мм, выстроенные в определенные последовательности. Наличие множества однотипных изображений часто говорит о том, что интерпретировать следует не сами отверстия, а их количественные показатели, которые нередко обнаруживают календарно-астрономическое значение. Лунки-каверны в композиции петроглифов Макао, как представляется, содержат возможность такого прочтения: например, над палубой правого корабля нанесено 15 округлых лунок, что могло соответствовать половине месяца. Однако подобные выкладки требуют исключительной точности в подсчете значимых элементов, чего на данный момент гарантировать невозможно. Высказывалось также мнение, что с помощью подобных каверн могли обозначать количество матросов на судне, либо (как вариант) – символизировать их души, если считать, что композиция отражает путешествие кораблей не в реальном океане, а в потустороннем мире.

Ближайшие аналогии петроглифам Макао мы находим, как и следовало ожидать, вблизи соседнего г. Чжухай, пров. Гуандун (рис. 2). Также выбитые и прочерченные на скальной поверхности, развернутой к бухте Баоцзинвань, они изображают целую флотилию судов того же типа, что представлены на петроглифах Макао: с закрытой палубой, высокими носом и кормой; один из них – возможно, с мачтой и прямоугольным парусом [Чэнь Чжаофу, 2002. С. 159]; при желании в выбивках по борту кораблей можно увидеть порты для весел (или арбалетов – ?), якорь, румпель – но подтвердить наличие этих конструктивных деталей сложно. На палубе изображены человеческие фигуры, некоторые – в позе адорантов, как нередко изображали пассажиров лодок в наскальном искусстве на многих памятниках наскального искусства Евразии. Возможно, эти фигуры могут послужить связующим звеном между выбитыми приморскими петроглифами и рисованными писаницами Хуашань, где подобные изображения становятся преобладающими (см.: [Комиссаров и др., 2018]). Встречаются на гуан-сийских писаницах и изображения лодок, но очень простые [Чэнь Чжаофу, 2008. С. 292–293], отличающиеся от палубных кораблей Макао и Чжухая.

Рис. 2. Петроглифы Гаоланьдао, г. Чжухай (оригинальные размеры панно 5 × 3 м).

По: [Чэнь Чжаофу, 2008. С. 199]

Fig. 2. Petrogliphs in Gaodandao, Zhuhai (original dimensions 5×3 m).

According [Chen Zhaofu, 2008, p. 199]

Письменные источники содержат немало сведений об использовании больших лодок – как грузовых, так и военных – на всем протяжении эпохи Чжоу, начиная с подготовки знаменитой битвы при Муе. Особо отмечаются в качестве искусных моряков и кораблестроителей жители прибрежных царств У и Юэ. Их суда отличались значительной специализацией и большими размерам. Дай Усань со ссылкой на «Юэцзюэ шу» 7 приводит текст беседы уского царя Хэлюя (514–496 гг. до н. э.) с советником У Цзысюем, в которой перечисляются основные типы боевых кораблей и их использование в сражении: даи – как колесницы, сяои – как легкие колесницы, тумао – как таран, многопалубные суда – как разведывательный экипаж, цяочуань – как легкая кавалерия. Приводятся также основные размеры, очевидно, самого большого судна- даи : 27,6 м × 3,68 м (в пересчете на современные меры), с общим числом команды и десанта 91 человек [Dai Wusan, 2015, p. 437–445].

Важно отметить, что для изображений судов, помимо петроглифов, существует иная изобразительная традиция – многочисленные гравировки лодок и кораблей на бронзовых изделиях, прежде всего, на так называемых барабанах, которые имели широкое распространение по всему Южному Китаю и Юго-Восточной Азии в эпоху позднего бронзового – раннего железного века. Они являются своеобразным индикатором донгшонско-дяньской культурной общности – сложного этнокультурного формирования, объединившего множество различ- ных культур и племен (см., например: [Молодин и др., 2015. С. 6–9]), в развитии которых значительную роль играл морской / речной транспорт [Jusoh, 2013]. Из-за композитного состава сложно определить точную дату этого явления, которое в самом общем плане существовало в период с середины I тыс. до н. э. и почти до середины I тыс. н. э. Существует определенное конструктивное сходство больших лодок (высокая корма, выделенный бушприт, палубные надстройки), представленных в петроглифах, с аналогичными гравировками на бронзовых барабанах так называемого шичжайшаньского типа (см., например: [Чэнь Юань-чжан, 2016. С. 27–28]). Эта аналогия, хотя и не очень близкая, помогает наметить примерную дату петроглифов Макао и Чжухая – в пределах двух-трех веков до и двух веков после рубежа эр, а также их этнокультурную атрибуцию (одно из объединений боюэ). Стилистическое единство этих изображений с петроглифами Гонконга и Тайваня не противоречит таким предположениям. В то же время они значительно отличаются от материковых петроглифов (типа Хуашань и др.), хотя между ними можно найти и отдельные точки соприкосновения.

Received

25.12.2019

Список литературы Петроглифы, которые исчезли: наскальное искусство макао

- Варенов А. В. Изображение тигров в горах Хэланьшань: аналогии и датировки // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии: Сб. науч. ст. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2018. С. 246-250.

- Дэвлет М. А. Петроглифы на дне Саянского моря (Гора Алды-Мозага). М.: Памятники ист. мысли, 1998. 286 с.

- Комиссаров С. А., Черемисин Д. В., Кудинова М. А. Самая большая писаница Китая // Со-временные решения актуальных проблем евразийской археологии: Сб. науч. ст. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2018. Вып. 2. С. 367-369.

- Кравцова М. Е. Му тянь цзы чжуань // Духовная культура Китая: Энцикл.: В 5 т. М.: Вост. лит., 2008. Т. 3: Литература. Язык и письменность. С. 361-364.

- Молодин В. И., Полосьмак Н. В., Комиссаров С. А., Азаренко Ю. А. Культура Дянь (Диен) как вариант донгшонской цивилизации // Развитие территорий. 2015. № 1. С. 6-12.