Петроглифы на р. Кия в Хабаровском крае

Автор: Дэвлет Е.Г., Ласкин А.Р.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Бронзовый век

Статья в выпуске: 249-1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Обследован комплекс петроглифов, выполненных в эпоху неолита на вертикальном скальном выходе коренного берега р. Кия Хабаровского края. Зооморфные изображения и личины маски по технике выполнения и иконографическим особенностям схожи с известными петроглифами Сикачи-Аляна и Шереметьево,что позволяет считать эти памятники единой самобытной традицией первобытного творчества на Дальнем Востоке. Оценено состояние сохранности местонахождения,обнаружена одна ранее неизвестная личина

Дальний восток, наскальное искусство, антропоморфные личины, петроглифы

Короткий адрес: https://sciup.org/143163969

IDR: 143163969

Текст научной статьи Петроглифы на р. Кия в Хабаровском крае

Среди памятников амуро-уссурийской провинции наскального искусства Дальневосточного региона есть небольшие по площади и репертуару, но выразительные по содержанию и изобразительному ряду объекты, заслуживающие внимания исследователей. Один из них – петроглифы на реке Кия на юге Хабаровского края (район им. Лазо). Горная река, берущая начало на западных склонах Сихотэ-Алиня, в своем нижнем течении довольно спокойна и мелководна. Приблизительно в 45 км от места ее впадения в р. Уссури (приток р. Амур), в излучине правого берега, на вертикальном скальном выходе коренных базальтовых пород расположены петроглифы, по набору образов и технике выполнения схожие с наиболее известными изображениями Сикачи-Аляна и Шереметьево (рис. 1–3).

Местонахождение петроглифов, обнаруженное в 1966 г., связано с именами хабаровского археолога Ю. М. Васильева и члена Приамурского географического общества В. Яхонтова ( Яхонтов , 1966; Васильев , 2000). В 1967 и 1968 гг. петроглифы на р. Кие были обследованы и документированы участниками археологической экспедиции под руководством А. П. Окладникова и А. П. Деревянко ( Окладников , 1971; 1968а; 19б8б; Окладникова , 1979; Okladnikov , 1981).

Местность в районе локализации петроглифов представляет собой речную надпойменную террасу высотой до 20 м, в некоторых местах прорезанную неглубокими оврагами. Вплотную к обнажениям подходит полоса широколиственного леса, с преобладанием дубовых и осиновых деревьев, а в береговой полосе

Рис. 1. Киинские петроглифы. Общий вид с квадрокоптера

Рис. 2. Киинские петроглифы. Общий вид местонахождения с юго-востока

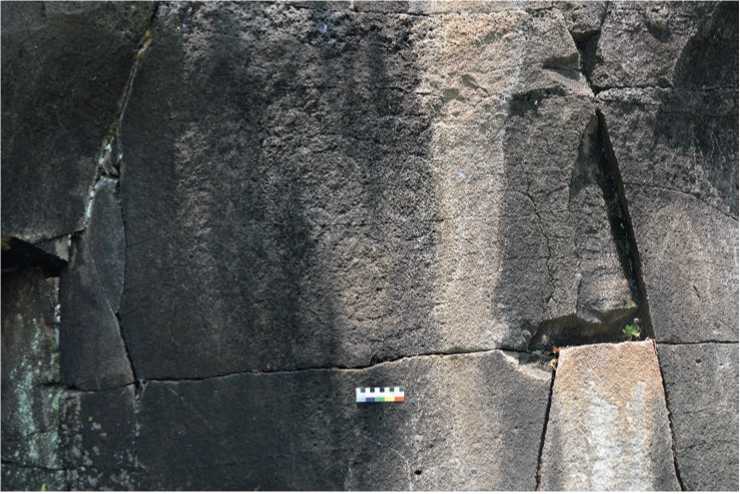

Рис. 3. Киинские петроглифы. Личина 1

распространены участки с тальниковыми зарослями. Противоположный, левый, берег р. Кия пологий, с песчаными обрывистыми берегами, занят под совхозные поля. Местное название этого района реки у каменного утеса – «Чертово плёсо». Такое название определило изображение одной из личин, обрамленной ореолом из множества вертикальных линий, которую местные жители когда-то называли не иначе как «черт» (рис. 4).

Репертуар киинских петроглифов составляют зооморфные изображения (олень в рентгеновском стиле, часть туловища животного), орнитоморфное (верхняя часть фигуры водоплавающей птицы), фигура змеи, антропоморфные личины округлой и овальной форм, две из которых окружены своеобразным ореолом в виде исходящих лучей, знака, а также изображение лодки с сидящими в ней людьми, выполненное минеральной красной краской. Из 13 древних изображений, выполненных пикетажем и краской, документированных экспедицией под руководством А. П. Окладникова, в настоящее время выявляются только 9. В 2016 г. было обнаружено еще одно выбитое изображение – антропоморфная личина сердцевидной формы, расположенная в нижнем ярусе начала скального массива (рис. 5). В настоящее время на киинских петроглифах доступны: антропоморфные личины – 7; зооморфные изображения – 2; неопределяемое (знак) – 1.

С наскальными изображениями связано и древнее поселение, располагавшееся когда-то на террасе, вверху скального выступа с петроглифами. Здесь зафиксировано 28 жилищных западин, относящихся к эпохе неолита, железному веку

Рис. 4. Киинские петроглифы. Личины 8–11

Рис. 5. Киинские петроглифы. Выявленная личина и раннему средневековью. Обнаруженные в процессе археологической разведки артефакты (орудия труда и фрагменты керамических сосудов) неолитического времени дают основание датировать той же эпохой и петроглифы, за исключением одного, выполненного минеральной краской, видимо, в эпоху раннего металла (Медведев и др., 2010). Анализ техники выполнения, образы и стиль наскальных изображений на р. Кия подтверждает тесную связь с петроглифами Сикачи-Аляна и Шереметьево, что позволяет считать их единой самобытной традицией первобытного творчества (Дэвлет, Дэвлет, 2005; Ласкин, 2008).

Скальное обнажение, на котором выбиты петроглифы, протяженностью до 170 м и высотой до 6 м, сложено из темно-серого базальта. Весь массив расколот широкими трещинами на блоки, которые, постепенно отделяясь от массива, разрушаются и осыпаются вниз к подножию реки. Виной интенсивного разрушения являются два природных фактора. В первую очередь негативное воздействие связано с ростом деревьев на краю скального обнажения, их развитая корневая система образовала и расширяет глубокие трещины в камне. Второй фактор связан с действием воды: затекая в трещины, а затем замерзая при отрицательных температурах, способствует их увеличению, что, в свою очередь, приводит к разрушению скального массива. Еще один немаловажный фактор деструкции – антропогенный. Когда киинские петроглифы были обнаружены в 60-х гг. XX столетия, В. Яхонтовым было отмечено, что этот участок скального массива у реки является излюбленным местом рыбаков, а многие древние изображения расстреляны из охотничьего оружия ( Яхонтов , 1966). Такой род вандализма известен не только на дальневосточных памятниках наскального искусства, но и, например, на побережье оз. Байкал (петроглифы в бухте Саган-Заба). Следы от расстрела видны и в настоящее время, при этом сильно пострадал поверхностный слой камня, который продолжает разрушаться, отслаиваясь от основы вместе с частями выбитых изображений. Также отмечаются многочисленные современные надписи, выполненные краской и прочерченные.

Список литературы Петроглифы на р. Кия в Хабаровском крае

- Васильев Ю. М., 2000. Петроглифы Кии//Ethno-Arts. Osaka. С. 71-78. (Яп. яз.)

- Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2005. Мифы в камне: Мир наскального искусства России. М.: Алетейа. 472 с.

- Ласкин А. Р., 2008. Исследования петроглифов Нижнего Амура//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале (20-25 октября 2008 г.)/Отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров. Т. 3. М.: ИА РАН. С. 53-55.

- Медведев В. Е., Краминцев В. А., Малявин А. В., 2010. Исследование группы памятников на реке Кие в 2010 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. XVI: Материалы итоговой сессии ИАЭТ СО РАН 2010 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. С. 127-131.

- Окладников А. П., 1968а. Из предыстории искусства амурских народов: (Петроглифы на р. Кия, Уссури)//СА. № 4. С. 46-57.

- Окладников А. П., 1968б. Лики древнего Амура. Петроглифы Сакачи Аляна. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во. 240 с.

- Окладников А. П., 1971. Петроглифы Нижнего Амура. Л.: Наука. 329 с.

- Окладникова Е. А., 1979. Загадочные личины Азии и Америки. Новосибирск: Наука. 168 с.

- Яхонтов В., 1966. Я посетил знакомые места//Тихоокеанская звезда. Хабаровск. 28 октября (№ 252). С. 3.

- Okladnikov A., 1981. Ancient Art of the Amur Region. Leningrad. 159 p.