Петроглифы Тайваня

Автор: Комиссаров С.А., Азаренко Ю.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлен обзор памятников наскального искусства на о-ве Тайвань, который не всегда был островом. Сухопутный мост с материком существовал в рамках последнего ледникового максимума (примерно 25-12 тыс. л.н.), а возможно, и до 6-5,5 тыс. л.н., по нему проникали на Тайвань представители плейстоценовой фауны, за которыми шли охотники. Заселение острова с материка продолжалось и в эпоху голоцена, чему способствовали небольшая глубина пролива и вероятное наличие навигационных средств, уже довольно развитых в каменном веке. Петроглифы, открытые лишь в конце 1970-х - начале 1980-х гг. в горной местности Ваньтоуланьшань (у. Гаосюн) на юго-западе острова, сходные с наскальной живописью Фуцзяни и Гонконга и предварительно датированные эпохой палеометалла, можно считать свидетельством таких ранних миграций. Все они сконцентрированы в долине небольшой реки Чжокоу, связанной с системой других рек, по которым лодки могли продвигаться во внутренние районы. Для раскрытия семантики некоторых изображений привлекались предания обитающих в данной местности аборигенных племен рукая, у которых отмечено почитание петроглифов как священных объектов; вероятно, с их ритуальной деятельностью связаны кострища возле памятников, уголь из которых датирован по радиокарбону периодом 480-520л.н. По набору сюжетов и отчасти технике их исполнения выбивки и гравировки на скалах Тайваня входят в обширную зону тихоокеанского наскального искусства, в рамках которой не исключены и более ранние даты, и новые находки. Перспективными для поиска ранних памятников с изображениями являются карстовые пещеры в горных районах острова.

Тайвань, наскальное искусство, древние миграции, семантика, племена рукая

Короткий адрес: https://sciup.org/145145572

IDR: 145145572 | УДК: 7.031.1”634/638”(315) | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.409-414

Текст научной статьи Петроглифы Тайваня

Тайвань не всегда был островом. Возникнув как единый объект с архипелагом Рюкю еще в позднем миоцене (9 млн л.н.), он с тех пор не раз менял свою конфигурацию, а в эпоху плейстоцена на месте Тайваньского пролива неоднократно возникал сухопутный мост, по которому осуществлялась миграция животных и, очевидно, людей. Трансгрессии моря в основном соответствовали ледниковым максимумам, выделенным по европейским данным (гюнц, миндель, рисс, вюрм 1 и вюрм 2), а регрессии были связаны с интергляциалами [Lin, 1963, p. 206]. В рамках последнего ледникового максимума сухопутный мост существовал довольно продолжительное время (примерно 25–12 тыс. л.н.), а некоторые геологи склонны продлевать его датировку до 6,2 или даже 5,4 тыс. л.н. [Чжан Чунгэнь, 2005, с. 16–18]. По мнению акад. Цзан Чжэньхуа, заселение острова с материка продолжалось и в эпоху голоцена, чему способствовала небольшая глубина пролива, над поверхностью которого возвышались массивные песчаные отмели. Для этого, вероятно, использовались лодки или плоты, но их о статки в жарком и влажном тайваньском климате не сохранились [Chen Chih-chung, Hsu, 2016]. Впрочем, развитие морской навигации в плейстоцене в настоящее время признано большинством ученых. Доказательством по служили антропологические находки на островах, которые, судя по геологическим данным, в изучаемый период были изолированы от материка. Разумеется, все это, строго говоря, косвенные данные. Но систематическая подборка антропологических материалов, вкупе с наблюдениями за развитием морского промысла, создает достаточную основу для выводов о существовании мореплавания уже в среднем плейстоцене, с возможностью дальнейшего удревнения этого важнейшего изобретения человечества (см.: [Simmons (with collaboration by DiBenedetto), 2014, p. 21–132]).

Для Тайваня такой вывод представляет особую важность в связи с находкой обломка челюсти Homo архаичного облика, поднятого рыбаками со дна моря возле островов Пэнху вместе с костями плейстоценовой фауны. По содержанию фтора и натрия удалось доказать практическую одновременность антропо- и палеонтологических о стат-ков. На основании сопоставительного анализа геологических, палеонтологических и геохимических данных удалось связать эти находки с регрессией моря, имевшей место 190–130 тыс. л.н. Это дает 410

основания сопоставить челюсть из Пэнху с другими остатками поздних эректусов, найденными на территории Китая [Chang Chun-Hsiang et al., 2015]. Но наиболее интригующим оказалось сравнение с находкой, сделанной на расстоянии почти 2 000 км вглубь страны, в Сяхэ (пров. Ганьсу). При этом если тайваньскую челюсть извлекли с морского дна, то ганьсускую – из высокогорной пещеры Байшия (3 280 м над ур. м.) на Тибетском плато. Однако полученные ураниевые даты (164 ± ± 6,2 тыс. л.н., 163 ± 10 тыс. л.н., 155 ± 15 тыс. л.н.) укладывались в обозначенный промежуток, а размеры и морфология зубов обоих образцов оказались довольно близкими [Chen Fahu et al., 2019]. Но еще большую интригу добавляет установленная благодаря анализу палеопротеома весьма вероятная принадлежность древнейшего из известных нам тибетских жителей к денисовцам. Тем самым и Тайвань оказывается включенным в процесс са-пиентизации и, более того, представляется вероятным «трамплином» в движении денисовцев в страны южных морей.

Мы специально остановились на начальных этапах освоения острова человеком, чтобы показать, насколько рано стали прокладываться первые маршруты, в том числе не только сухопутные, но и – вполне вероятно – водные. Археологические находки являются прямым свидетельством того, что имели место прямые миграции древнего населения (впрочем, на уровне первопоселенцев другие варианты просто исключались).

Ситуация становится не столь однозначной в более позднее время, когда конкретная территория уже была известна и освоена различными племенами. Соответственно их культурные достижения могли распространяться также разными способами (прежде всего за счет обмена). Но в общем наборе этих достижений петроглифы занимают особое место, поскольку не обладают мобильностью. Нанести на скалы те или иные изображения, входившие в арсенал духовной культуры, мог только художник, хорошо знакомый с этой культурой.

Целенаправленные поиски памятников наскального искусства на территории Тайваня начались сравнительно недавно. В настоящее время известны четыре местонахождения наскальных изображений. Эту цифру вряд ли можно считать окончательной, поскольку все обнаруженные памятники располагаются в труднодоступных дебрях тропи- ческого леса, на низких скальных поверхностях, практически скрытых густой растительностью. К петроглифам, очевидно, следует также отнести изображения людей и животных на валунах и плитках, связанных с так называемой мегалитической культурой (другое название – культура Цилинь), выявленной на северо-востоке острова. Наиболее известная плита, изображающая антропоморфную фигуру в «короне» с пятью лучами, была найдена возле небольшой пирамиды, сложенной на горе Ци-синшань близ г. Тайбэй [Хэ Сяньжун, 2001, с. 2, 7].

Известные в настоящее время памятники собственно наскального искусства сосредоточены в горах Ваньтоуланьшань, в районе к северо-востоку от муниципалитета Ваньшань (у. Гаосюн). Первые находки были сделаны в 1978 г. проф. Гао Ежу-ном, который продолжил их обследование в 1984 г. и в том же году опубликовал первую специальную статью в тайбэйском журнале «Ишуцзя» («Художник»). Открытые памятники располагались в пределах волости Маолинь, определенной правительством как одна из 30 резерваций для проживания аборигенов (в данном случае – представителей народа рукая), поэтому для всех памятников есть названия на языке этого народа: Kopaca’e, Tubulili, Sanaginaeh, Takalravoe*. В начале 2000-х гг. обследование памятников продолжал Цзэн Ижэнь из Государственного университета Чэнгун. Совместными усилиями на всех четырех местонахождениях удалось выявить и зафиксировать 14 пунктов с изображениями [Чжан Цзяцин, 2015, с. 97].

Петроглифы в основном нанесены выбивкой, с использованием естественных каверн, иногда дополнены резными линиями. Но по содержанию они очень различаются. В пункте Тубулили обнаружили 27 отпечатков в форме ступни, между ними – круглые выемки и точки; в пункте Шанацзилээ – геометрические узоры (треугольники, клетки, спирали). Самые обширные панно с выбитыми картинами – в пунктах Губачаэ и Дачжалау, где помимо окружностей, спиралей и точечной выбивки выявлены личины, фигуры людей, а также изображения змей [Чжан Чунгэнь, 2005, с. 283–284]. Отмеченные отличия в репертуаре, возможно, были обусловлены различиями в использовании объектов. Другое объяснение (впрочем, не исключающее первую гипотезу) – разная племенная или клановая принадлежность создателей трех композиций (кроме рукая в регионе были представлены цоу, а затем бунун). С помощью фольклора этих народов исследователи попытались выяснить семантику некоторых образов. Так, о происхождении двух первых памятников существует легенда: о том, как великий предок Лаба-у-Лай (Laba-u-Lai) взял в жены женщину другого племени (южных цоу), а та в отсутствие мужа совершила дурной поступок – свистом подманила, поймала, запекла на камнях (вместе с бататом) и съела одну (или несколько) 100-шаговых (100-футовых) змей. У рукая (и бунун) змеи почитались особо, поэтому муж прогнал любительницу змеиного мяса. Некоторое время она жила в горах, где в отчаянии билась о скалы, оставив свои отпечатки, но прощения так и не получила и вернулась в дом родителей. По одной из версий, когда она падала на камни ничком, то на них отпечатались многочисленные личины [Гао Ежун, 2006, с. 4]. Подобные «селфи» древних времен были возможны только потому, что камни в те времена были мягкие (причина не называется, но, возможно, это какая-то реминисценция базовой мифологемы о лишних солнцах). По другой версии выбитые личины считались воплощением 100-ша-говой змеи, которая выступала также как озерное божество. Спирали трактовались как солярные знаки и олицетворяли космические силы, а каверны – как женское лоно, символизировавшее плодородие [Чжан Цзяцин, 2015, с. 98].

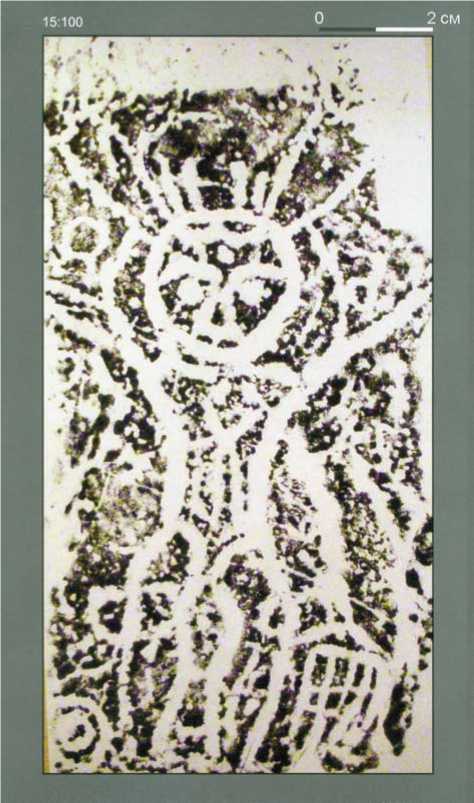

Ближайшие аналогии находке в Цзубулили можно отметить на территории округа Чжанчжоу (пров. Фуцзянь), где выявлено ок. 10 местонахождений с т.н. следами великанов, выбитыми в камне [Фуцзянь Чжанчжоу..., 2007; Чэнь Чжаофу, 2008, с. 305–306]. Спирали и личины Губачаэ (рис. 1, 2) соответствуют общему контексту тихоокеанского искусства эпохи неолита и палеометалла, однако более точные аналогии пока не установлены. Геометрические узоры слишком аморфны для сопоставительного анализа. Для нас важно, что все три пункта расположены на склонах вблизи рек. Очевидно, вдоль этих естественных маршрутов шло движение от побережья вглубь острова. Поэтому их можно рассматривать как свидетельство морских контактов с континентом. Насколько глубоко могли простираться такие контакты – подлежит дальнейшему обсуждению. Так, Гао Ежун на конференции по проблемам наскального искусства в Иньчуане (июль 2008 г.) говорил о высокой степени сходства между петроглифами Ваньтоулань-шань и Хэланьшань в изображении личин, фигур адорантов («в позе лягушки»), двойных колец, спиралей и т.д. Основой для такого сходства служила близость религиозных (шаманских) представлений у племен Северо-Восточной Азии и тайваньских аборигенов. Контакты между ними и возможные

Рис. 1. Местонахождение Губачаэ, выбивка № 1 (по: [Яньдяо..., 2009, с. 51]).

Рис. 2. Местонахождение Губачаэ, выбивка № 5 (по: [Яньдяо..., 2009, с. 55]).

миграции могли осуществляться как по сухопутному мосту, так и через узкий пролив в периоды регрессий (см.: [Чэнь Хуа, Ли Хуй, 2008]). В своей предыдущей статье Гао Ежун писал о сходстве «адорантов» Ваньшань с петроглифами Гонконга, Фуцзяни (местонахождение Сяньцзытань), Гуанси (Цзоцзян) и Юньнани (Цанюань), а также Гавайских островов и относил эти изображения к базовым культурным символам Тихоокеанского региона [Гао Ежун, 2006]. Однако сопоставлялись отдельные фигуры, а не композиции, поэтому сходство (если даже его признать) в данном случае носило общетипологический характер.

Ранее попытку проследить направление распространения одного из сюжетов – личин – предпринял Хэ Сяньжун, куратор лаборатории по изучению древней цивилизации Тайваня. В 2001 г. он написал статью, в которой обосновывал тайваньское происхождение изображения личин в петроглифах Восточного Китая (район Ляньюнгана) и Внутренней Монголии [Хэ Сяньжун, 2001]. Недостаточная надежность датировок и стилистические различия не позволяют полностью принять эту гипотезу, однако она удивительно органично вписывается в общую концепцию развития наскального искусства Тихоокеанского региона, сформулированную в свое время акад. А.П. Окладниковым. Подробно разобрав ряд наиболее примечательных сюжетов (в том числе личины в сочетании с лунками и концентрическими кольцами и спиралевидные конструкции), он указал на «цепь общих элементов культуры древних племен, заселявших огромные по протяжению пространства побережий и островов Тихого океана между Амуром и Австралией» [Окладников,

1971, с. 119]; при этом вопрос об истоках обозначенной общности оставался открытым. Благодаря исключительному географическому положению Тайвань вполне может оказаться среди важнейших передаточных центров в этой «гигантской по ее территориальной и хронологической протяженности культурно-исторической цепи» [Окладников, 1968, с. 60] (см. также: [Яньдяо, 2009, с. 18–19]).

В этом контексте особую важность приобретает проблема датировки тайваньских петроглифов. Радиоуглеродная дата для древесного угля, собранного возле петроглифов, оказалась очень поздней: 480–520 л.н. [Gao, 2013]. Кострище, весьма вероятно, было связано с каким-то племенным ритуалом, частью которого были петроглифы (подобные факты не раз отмечались этнографами), но вряд ли относится к периоду их создания. В настоящее время вопросы хронологии требуют дальнейшего обсуждения и будут решаться по мере получения новых данных. Исходя из способа нанесения петроглифов их можно предварительно отнести к эпохе палео-металла. Не исключена и более ранняя дата. Очень ранние датировки, казалось бы, хорошо известных образцов искусства в карстовых пещерах на островах Сулавеси и Борнео (Индонезия) [Aubert et al., 2014; Cheremisin, 2015] (см. также: [Larson, 2018]) могут по служить весомым стимулом для нового обследования горных районов Тайваня, где также известно немало карстовых пещер.

Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-59-52002. Авторы признательны акад. Цзан Чжэньхуа за помощь в сборе материалов.

Список литературы Петроглифы Тайваня

- Гао Ежун. Цзай лунь тайвань ваньшань яньдяо дачжалау (TKM4) дэ тицай, цзифа юй фэнгэ (Еще раз о сюжетах, технике и стиле выбивки на скалах в Дачжалау (TKM4), Ваньшань, Тайвань) // Docin (соц. Депозитарий науч. и худож. текстов). – 18.05.2006. – 17 с. (на кит. яз.). – URL: https://www.docin.com/p-4214080.html (дата обращения: 01.09.2019).

- Окладников А.П. Лики древнего Амура. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1968. – 238 с. Окладников А.П. Петроглифы Нижнего Амура. – Л.: Наука, 1971. – 336 с.

- Фуцзянь Чжанчжоу «сяньцзытань» ши тайвань яньхуадэ юаньтоу (ту) (Местонахождение Сяньцзытань, округ Чжанчжоу, пров. Фуцзянь как исток петроглифов Тайваня (иллюстрации)) // Хуася цзинвэйван (гос. новостной и аналитический портал). – 28.11.2007 [статья перепечатана из «Шиши жибао», ежеднев. Газеты г. Шиши] (на кит. яз.). – URL: http://www.huaxia.com/wh/kgfx/2007/00721552.html (дата обращения: 01.09.2019).

- Хэ Сяньжун. Тайвань кэнэн ши шан гушидай чжунго жэньмянь яньхуадэ циюаньди (Тайвань может оказаться местом, откуда в древности брали начало изображения личин в наскальном искусстве Китая) // Docin (соц. депозитарий науч. и худож. текстов). – Сент. 2001 г. – 10 с. (на кит. яз.). – URL: https://www.docincom/p-1996191538.html (дата обращения: 01.09.2019).

- Чжан Цзяцин. Записки о посещении выбивки (петроглифов) в горах Ваньшань на Тайване // Мэй юй шидай: чэнши бань (Искусство и эпоха: город. вып.). – 2015. – № 9. – С. 97–99 (на кит. яз.).

- Чжан Чунгэнь. Тайвань сыбай нянь цянь ши (История Тайваня до последних четырехсот лет). – Пекин: Цзючжоу чубаньшэ, 2005. – 422 с. (на кит. яз.).

- Чэнь Хуа, Ли Хуй. Тайвань ваньшань яньдяо юй нинся хэланьшань яньхуа гаоду сянсы (Высокая степень сходства между скальными выбивками в Ваньшань, Тайвань и наскальным искусством Хэланьшань, Нинся) // Сайт газеты «Жэньминь жибао». – 07.07.2008 (на кит. яз.). – URL: http://unn.people.com.cn/GB/14786/7478051.html (дата обращения: 01.09.2019).

- Чэнь Чжаофу. Чжунго яньхуа фасянь ши (История открытия наскальной живописи в Китае). – Шанхай: Шанхай жэньминь чубаньшэ, 2008. – 437 с. (на кит. яз.).

- Яньдяо – яньхуа шицянь ишу тэчжань чжуаньцзи (Резные камни – особый выпуск для спец. выставки доисторического наскального искусства) / отв. ред. Гао Личжэнь. – Тайбэй: Тайбэйсянь ли шисаньхан боугуань, 2009. – 71 с. (на кит. яз.).

- Aubert M., Brumm A., Ramli M., Sutikna T., Saptomo E.W., Hakim B., Morwood M.J., Bergh, van den G.D., Kinsley L., Dosseto A. Pleistocene cave art from Sulawesi, Indonesia // Nature. – 2014. – N 514. – P. 223–227.

- Balter M. In search of the world’s most ancient mariners // Sci. – 2007. – Vol. 318, iss. 5849. – P. 388–389.

- Chang Chun-Hsiang, Kaifu Yousuke, Takai Masanaru, Kono Reiko T., Grün R., Matsu’ura Shuji, Kinsley L., Lin Liang-Kong. The first archaic Homo from Taiwan // Nature Communications [Эл. изд.]. – 25.01.2015. – URL: https://www.nature.com/articles/ncomms7037.pdf (дата обращения: 01.09.2019).

- Chen Chih-chung, Hsu E. Evidence of how ancient humans crossed Taiwan Strait still scarce // Focus Taiwan [Новостной портал]: News channel. – 12.02.2016. – URL: http://focustaiwan.tw/news/aftr/201602120012.aspx (дата обращения: 01.09.2019).

- Chen Fahu, Welker F., Shen Chuan-Chou, Bailey Sh.E., Bergman I., Davis S., Xia Huan, Wang Hui, Fisher R., Freidline S.E., Yu Tsai-Luen, Skinner M.M., Stelzer S., Dong Guangrong, Fu Qiaomei, Dong Chuanghui, Wang Jian, Zhang Dongju, Hublin J.-J. A late Middle Pleistocene Denisovan mandible from the Tibetan Plateau // Nature. – 2019. – N 569. – P. 409–412.

- Cheremisin D.V. Rock art of Sulawesi: 40,000 years after // Science fi rst hand. – 2015. – N 1. – P. 10–13.

- Gao P. A noble past of stone // Taiwan today [Эл. изд.]. – 01.07.2013. – URL: https://taiwantoday.tw/news.php?post=26403&unit=20 (дата обращения: 01.09.2019).

- Larson Ch. Oldest known animal drawing found in remote Indonesian cave // Taiwan News [Эл. изд.]. – 08.11.2018. – URL: https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3570384 (дата обращения: 01.05.2019).

- Lin C.C. Geology and ecology of Taiwan prehistory // Asian Perspectives. – 1963. – Vol. 7. – P. 203–213.

- Simmons A.H. (with collaboration by K. DiBenedetto). Stone Age sailors: Paleolithic seafaring in the Mediterranean. – N. Y.: Routledge, 2014. – 263 p.