Петроглифы в стиле оленных камней на Алтае: новые находки и размышления

Автор: Черемисин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521877

IDR: 14521877

Текст статьи Петроглифы в стиле оленных камней на Алтае: новые находки и размышления

Изобразительные памятники «большого», эпохального, тотально господствующего на протяжении многих веков и имевшего множество реминисценций «звериного» стиля в искусстве Евразии привлекают пристальное внимание археологов, искусствоведов и культурологов. Множество вопросов, связанных с происхождением и содержанием этого искусства, остаются дискуссионными [Подольский, 2010]. За последние полвека все отчетливее выявляются черты и характеристики стиля, предшествующего и, очевидно, генетически связанного с искусством звериного стиля скифской эпохи – «стиля оленных камней» [Волков, 2002; Савинов, 1990, 1994 и др.]. Особенности данной изобразительной традиции столь выразительны, что иногда ее проявления усматривают там, где их, на мой взгляд, нет и в помине.

Данный стиль, как и звериный стиль скифской эпохи, определен характером изображений животных, стилизованных в особой манере. Прежде всего, это своеобразно трактованный образ благородного оленя-марала на каменных изваяниях, сконцентрированных на территории Восточной и Центральной Монголии и Забайкалья. В Центральной Азии и Южной Сибири многочисленны петроглифы, в которых представлен тот же персонаж – олень с огромными рогами, горбиком на спине, подогнутыми, часто редуцированными конечностями и специфически стилизованной мордой. На изваяниях монголо-забайкальского типа, которые сегодня ряд исследователей определяют как памятники наиболее раннего этапа в сложении традиции монументальной скульптуры, изображения оленей традиционно трактуются как воспроизводящие на фигуре воина либо металлические бляшки, либо аппликации на одежду, либо татуировки.

Исследователи неоднократно отмечали особенности стиля изображений животных на оленных камнях и петроглифах Евразии (А.П. Окладников, Н.Н. Диков, В.В. Волков, М.П. Грязнов, М.Х. Маннай-оол, Э.А. Нов- городова, Д.Г. Савинов, Н.Л. Членова, М.А. и Е.Г. Дэвлет, В.Д. Кубарев, Я.А. Шер, З.С. Самашев, О.С. Советова, М.Е. Килуновская, В.А. Семенов, Д. Цэвээндорж, Э. Якобсон и др.). Д.Г. Савинову принадлежит наиболее глубокая разработка проблем, связанных с семантикой оленных камней и образа стилизованного оленя в контексте изучения традиций монументальной скульптуры и петроглифов в культуре кочевников Евразии [1990, 1994,1998]. Очень перспективными представляются его идеи поиска истоков стиля оленных камней в традициях наскального искусства Центральной Азии и Южной Сибири.

Большой интерес представляют петроглифы в стиле оленных камней [Савинов, 1990; Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2012]. Петроглифы, совершенно аналогичные по иконографии и стилистике изображениям на изваяниях, имеют специфику прежде всего в плане организации изобразительного пространства. Границы скальных плоскостей, в отличие от поверхности изваяний, гораздо менее ограничены, что давало возможность носителям традиции и авторам петроглифов гораздо свободнее воспроизводить содержание, заложенное в отдельные фигуры животных и многофигурные композиции с их участием.

Семантика образа стилизованного оленя не раз вызывала дискуссии [Грязнов, 1978; Кубарев, 2002]. Фигура орнаментально стилизованного оленя с вытянутой мордой, согласно устоявшимся описаниям и определениям, которым следуют археологи, искусствоведы и этнографы, являет сходство с птицей или даже обретает черты птицы. В результате в трудах исследователей стилизованные олени, изображенные на изваяниях монголо-забайкальского типа и наскальных рисунках, определяются как «олени с птичьими клювами», «клювоголовые», «птицевидные», «летящие», «парящие», «олене-птицы», «птице-олени» и т.п. На мой взгляд, изображения оленей вовсе не имеют птичьих черт, а своеобразие трактовки морды оленя определено семантикой образа «трубящего» марала-самца во время гона [Черемисин, 2009]. Мне кажется, что изначально не имеющие никаких «орнитологических» семантических смыслов олени наскального искусства и монументальной скульптуры рубежа бронзового и раннего железного века Евразии приобрели их лишь в интерпретациях археологов, а также искусствоведов, этнографов, краеведов, историков, «культурологов» и т.п.

Неоднократно отмечалось своеобразие петроглифов со стилизованными оленями. Построение наскальных композиций как будто воспроизводит ту же семантику, закодированную в структуре изображений на изваяниях, где животные вписаны одно в другое, фигуры развернуты «по спирали» на камнях снизу вверх или в обратном направлении. Например, в не так давно опубликованных петроглифах Монгольского Алтая (памятник Ца-ган-Салаа, композиция № 1276 [Кубарев, 2009, с. 37, с. 383]) «взаимовпи-саны» фигуры шести или семи стилизованных оленей с редуцированными конечностями, что соответствует канонам их изображений на изваяниях

(см. также композицию № 1140, правый берег р. Цаган-Гол [Кубарев, 2009, с. 349] и сцену из Хар-Салаа IV [Кубарев, 2009, с. 151]).

Более свободно, но аналогичным образом выстроена композиция № 638 из Хар-Салаа VI [Кубарев, 2009, с. 211], где присутствует еще один персонаж композиции – хищник (миниатюрная фигура). Вообще, наиболее часто повторяющийся сюжет с участием стилизованных оленей в петроглифических композициях - это включение их в качестве преследуемых или атакуемых хищниками животных или как добычи охотника (возможно, жертвы) [Кубарев, 2005, с. 144, 158, 164, 353, 373; 2009, с. 173 и др.].

В петроглифах на скалах Северного Китая неоднократно зафиксированы композиции, в которых воспроизводится построение и структура изобразительного ряда оленных камней (петроглифы гор Хелань и Инь-Шань) [Черемисин, 1998, с. 611, рис. 2, 1, 2, 4, 5 ]. Новые материалы, недавно в более полном объеме опубликованные в Китае, демонстрируют устойчивость и распространенность данной традиции в петроглифах Северного Китая. Серия петроглифов в стиле оленных камней открыта в отрогах Алтайских гор на территории Синьцзяна, где известны изваяния монголо-забайкальского типа.

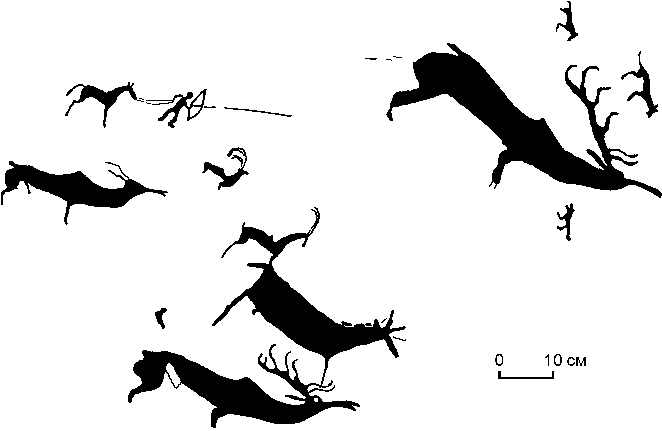

На памятнике Кара-Оюк на юго-востоке Российского Алтая автором зафиксировано включение стилизованного «клювовидного» оленя в сцену, где в него стреляет лучник, удерживающий лошадь за повод (рис. 1). Перспективным представляется изучение петроглифических композиций с центральной или одной из многих фигур оленей монголо-забайкальского

Рис. 1. Кара-Оюк, Алтай.

Рис. 2. Кускунур, Алтай.

типа в плане выделения определенных сюжетов и сравнительного анализа иконографии персонажей. Иногда в композиционном единстве со стилизованными оленями представлены фигуры животных, выполненные в совершенно иной стилистике. В другом контексте с «монголо-забайкальским стилем» особенности их иконографии связать было бы невозможно. Также чрезвычайно интересны наскальные композиции с оружием, напрямую отсылающие исследователей к структуре изображений на оленных камнях (см. сцену из Баруун Цахир II [Цэвээндорж, 1999, с. 266, 1 ], где фигура оленя выбита на скале вертикально относительно кинжалов, аналогично изображениям на изваяниях воинов с оружием).

Новые материалы, полученные автором в ходе исследования петроглифов на юго-востоке российского Алтая, расширяют базу для сравнительного изучения. На скальном останце в долине р. Кускунур (бассейн р. Талдура) зафиксирована многофигурная композиция и палимпсест с центральной фигурой стилизованного оленя. При этом вторая фигура оленя меньших размеров вписана таким образом, что передняя нога марала редуцирована (рис. 2). Изображения других животных выполнены в иной манере.

В долине р. Чуи, в районе Калбак-Таша, открыт новый памятник с многофигурной композицией, где центральными персонажами тоже являются два оленя, стилизованные в соответствии с канонами оленных камней монголо-забайкальского типа. Большой интерес представляет фигуры кабанов на этой плоскости, характерных для оленный камней саяно-алтайского типа. Исследователям древностей Алтая хорошо известна ситуация с оленными камнями: из чуть более ста изваяний, согласно сводке В.Д. Кубарева, лишь два имеют изображения стилизованных («клювовидных») оленей, а преобладают изваяния других типов. При этом в наскальном искусстве множеством петроглифов представлена именно традиция оленных камней монголо-забайкальского типа с центральной фигурой стилизованного «клювовидного» оленя. Эти факты еще ждут своего объяснения и аргументированной трактовки.

Изучение образа зверя, «который был сам по себе» (М.Л. Подольский), можно дополнить исследованием «в сообществе», так сказать в изобразительном биоценозе, в сюжетном, содержательном контексте, а также в контексте зарождения и развития традиций наскального искусства Евразии, в свете невидимых ранее «раннескифских» гравировок [Миклашевич, 2012] и новых находок. Возможно, так мы сможем приблизиться к определению места, где «расправил крылья» и откуда взлетел ставший символом эпохи летящий скифский олень.