Петроглифы «восточного» облика в горах Кайракколь и долине реки Аксу

Автор: Ярыгин Сергей Александрович, Ильдеряков Николай Николаевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации новых памятников наскальной живописи в горах Кайракколь и долине реки Аксу, находящихся в Аксуском районе Алматинской области Республики Казахстан. Географически горы входят в систему Джунгарского Алатау и расположены в восточном Семиречье. Дано описание трех гравюр и группы петроглифов, включающих три скопления геометрических знаков. Рисунки обнаружены в ходе разведывательных работ в окрестностях позднепазырыкского могильника Таусамалы в 2020 и 2021 гг. в западных отрогах Кайракколь, скальных выходах плато Суук и горной долины реки Аксу. В результате проведенного обследования местности удалось зафиксировать большое количество петроглифов, которые датируются от эпохи бронзы до этнографического времени. Значительная часть изображений определенно относится к раннему железному веку и средневековью. Рядом с могильником выявлена большая группа тамг и тамгообразных знаков. Среди прочих отчетливо выделяется несколько петроглифов, которые имеют изобразительные аналоги в Южной Сибири, восточных областях Центральной Азии и Китае. В список включены: антропоморфная фигура со сложной прической или в сложном головном уборе, всадник о двуконь и дракон. К ним примыкают три рисунка включающие геометрические фигуры (простые линии, циркульные знаки), выбивки разного типа и формы, лунки, изображения животных и в одном случае всадника. Они образуют сложные композиции идеограмматического характера. Сравнительно-исторический анализ позволяет предположить культурные связи населения, оставившего их, с кочевниками Алтая, Минусинской котловины и, вероятно, племенами Северного Китая. Рисунки предварительно датируются концом I тыс. до н.э. или рубежом эр.

Петроглифы, семиречье, всадник, антропоморфная фигура, дракон, лабиринты, знаки

Короткий адрес: https://sciup.org/149140589

IDR: 149140589 | УДК: 903.7+7.031.1 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2022.1.10

Текст научной статьи Петроглифы «восточного» облика в горах Кайракколь и долине реки Аксу

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Ярыгин С. А., Ильдеряков Н. Н., 2022. Петроглифы «восточного» облика в горах Кайракколь и долине реки Аксу // Нижневолжский археологический вестник. Т. 21, № 1. С. 193–207. DOI:

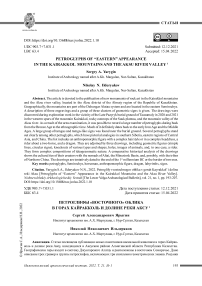

Горы Кайракколь – это северные отроги Джунгарского Алатау. Максимальная высота над уровнем моря 2 201 м. На западе они упираются в русло реки Аксу, на юге ограничены ее правым притоком – рекой Те-ректы, на востоке отделены от гор Марка-тау рекой Саркан. Административно расположены в Аксуском и Сарканском районах Алматинской области. Первое скопление петроглифов, тамг и знаков обнаружено на западных склонах Кайракколь в 2020 г. во время исследования курганного могильника Та-усамалы, расположенного на правом берегу реки Аксу, у западного подножия гор Кайрак-коль, в 2 км юго-восточнее поселка Жансу-гурово. По ряду признаков обнаруженные рисунки соотнесены с населением, оставившим могильник, и датированы вслед за ним концом I тыс. до н.э. – рубежом эр. Археологические раскопки 2019 и 2020 гг. дали уникальный материал, который можно сопоставить с позднепазырыкскими памятниками Алтая и близкими к ним по времени и территории памятниками Монголии и Китая [Ярыгин, 2020; Ярыгин, Ильдеряков, 2021].

В 2021 г. исследования могильника были продолжены. Одновременно с этим возобновлены разведывательные работы по поиску петроглифов в его окрестностях. Проведено обследование территории примыкавшего с востока к могильнику небольшого горного плато, получившего у местного населения наименование – малое жайлау Суук. Помимо это- го, совершен осмотр скальных поверхностей в районе излучины реки Аксу перед выходом на равнину.

Плато Суук высотой от 1 044 до 1 178 м над уровнем моря находится на северо-западной окраине гряды Кайракколь и расположено между рекой Аксу на западе и ключом Сай-жал на востоке. Благодаря информации от местного жителя Маманова Рахата Айдарха-новича удалось обнаружить и зафиксировать несколько крупных скоплений петроглифов, включавших сцены с участием животных и людей, разнообразные знаки и тамги. По предварительной оценке, на южных и западных склонах плато имеются до ста скоплений петроглифов и более тысячи отдельных изображений. Осмотр западных склонов Кайракколь и горной долины реки Аксу позволил выявить еще несколько скоплений со сценами охоты, сражений и группу лабиринтообразных или планиграфических рисунков. Последние сосредоточены на скальных выходах небольшого мыса в излучине реки перед ее входом в водохранилище.

Ряд обнаруженных в 2020–2021 гг. отдельных знаков и рисунков, скомпонованных в панно, имеет сходство с изобразительной традицией Саяно-Алтая, Монголии и Китая. Среди прочих это антропоморфная фигура с дугообразными ответвлениями на голове, дракон или фантастический змей и всадник, а также группа идеограмматических рисунков (рис. 1, 1–4 ).

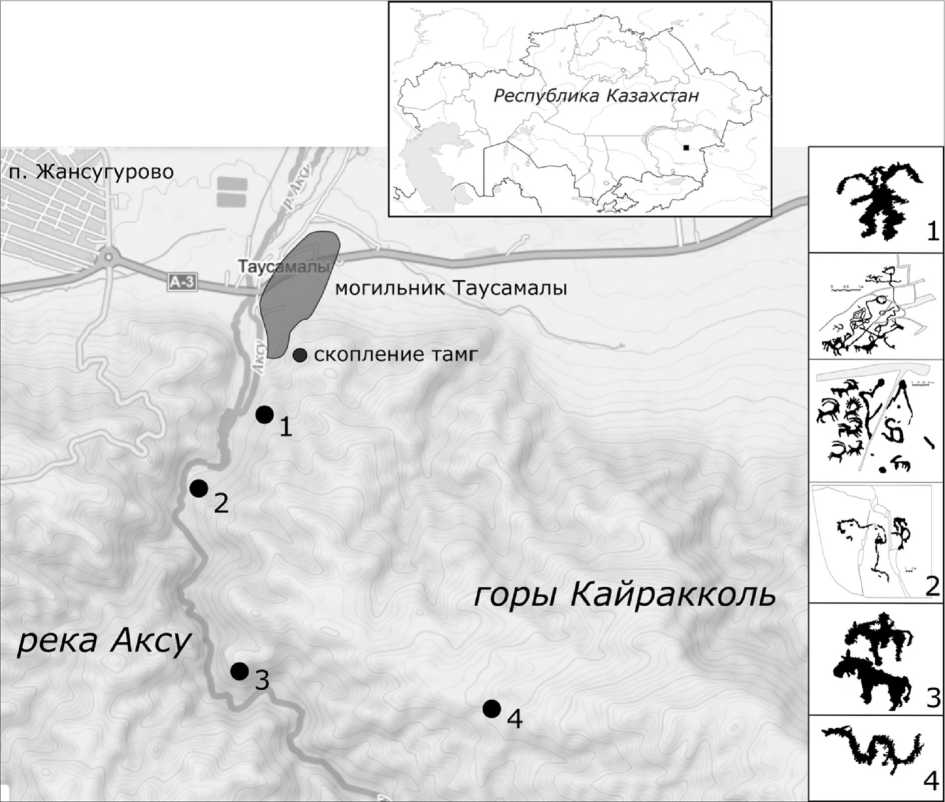

Первое изображение – это антропоморфная фигура с двумя дугообразными отростками на голове (рис. 2, 1 ). Размеры изображения 9,1 х 9,1 см. Выбивка грубая, контуры рисунка неровные. Ширина отдельных линий рисунка от 0,3 до 1,5 см, глубина до 0,2 см. Туловище небольшое, бочковидное по форме. Шея не выделена. Голова или головной убор образованы двумя линиями, выходящими из плеч фигуры и сходящимися в верхней части изображения. Ширина «головы» 2 см, высота 3,3 см. Из нижней части головы по обе стороны отходят два дугообразных отростка. Ширина линий от 0,3 до 0,6 см. Расстояние от окончания дуг до головы правого ответвления 3,5 см, левого ответвления 3,6 см. Руки раскинуты в разные стороны, ладони не выделены. Длина правой руки 2,4 см, левой руки 1,5 см. Ноги слегка расставлены в стороны и немного согнуты в коленях. Левая ступня хорошо прорисована. Длина ног около 3,8 см, ширина линий от 0,5 до 1 см.

В нескольких сантиметрах ниже, на той же плоскости, имеется изображение оленя с прямоугольным туловищем и двумя длинными рогами с поперечно выбитыми небольшими отростками по всей длине рогов. Слева имеется невыразительная выбивка, расположенная на сколе плиты.

Два похожих на антропоморфную фигуру из Кайракколь изображения обнаружены в скоплениях петроглифов Цагаан-Салаа II и III в Монгольском Алтае. У фигур круглые головы. В первом случае два ответвления отходят от макушки и имеют S-образный изгиб. Во втором они выходят с боковых сторон головы и имеют сильный С-образный изгиб так, что край одного практически касается плеча фигуры. У обоих персонажей показана шея, переходящая в туловище в виде простой линии. Ноги расставлены в стороны. Руки согнуты в локтях и опущены вниз [Кубарев и др., 2005, c. 187, 207, 293, прил. 153, 250, 626] (рис. 2, 2 , 3 ).

Ареал подобных рисунков распространяется на территорию Тувы и Хакасии. Изображение антропоморфной фигуры с двумя отростками на голове и выделенным фаллосом обнаружено на горе Сыын-Чюрек (Тува) (рис. 2,4). Оно входит в группу петроглифов гунно-сарматского времени, включающую ве- ликана, сцены охоты, циркульный знак и всадника на олене [Вайнштейн, 1974, c. 49–53, рис. 33–39].

Другим примером выступает ряд петроглифов на Подкунинской писанице (Хакасия) (рис. 2, 5 ). На ней близкие по типу фигуры сопровождаются идентичными по манере и технике выбивки антропоморфными персонажами, но с парными дугообразными ответвлениями на голове [Подкунинская писаница, 2021]. Фигуры с двумя и тремя противостоящими в разные стороны отростками известны по изображениям на втором ярусе (грань 6) скопления горы Хызыл-Хая (рис. 2, 6 ). В большой композиции имеются разные изображения, в том числе людей у котлов, человека в сложном головном уборе с «жезлом». Выбивка неглубокая, мелкоточечная, плотная, пати-низирована. Изображения контурные и силуэтные. Контурно выбиты котлы и три человека около них. Остальные фигуры силуэтные. По технике выбивки и стилистическим особенностям эти изображения относятся к одному времени, но, возможно, контурные изображения людей сделаны несколько позже, так как отчасти перекрывают силуэтные. По мнению Н.А. Боковенко, многочисленные аналоги стилистического исполнения фигур людей и животных, характерные предметы, позволяют отнести изображения к кругу памятников тагарской культуры. Об этом говорит характерный стилистический прием показа людей с туловищем в фас, а ногами, слегка согнутыми в коленях, в профиль, либо профильное изображение с выдвинутыми вперед ногами. Подобные изображения, относящиеся к тагар-ской эпохе, встречаются в Тепсее, Туране и Оглахтах. К тагарской культуре автор относит и рисунки котлов. В Хызыл-Хая присутствуют два типа: котлов с вертикальными ручками и тремя отростками на них и гладкими ручками. Близкие изображения в Хакасии встречены на Боярской писанице, Аскизской плите, хребте Оглахты и в Кизик-тах [Боковен-ко, 2004, c. 389–395, рис. 2].

Анализируя изображения всадников на Льнищенской писанице, близких по манере к всадникам из Хызыл-Хая, Е.А. Миклашевич предлагает датировать их в пределах более широкого периода – тагарская культура – те-синская культура, не исключая и раннеташ- тыкского времени [Миклашевич, 2012, c. 28–56]. К близким выводам приходит М. Байбердина, рассматривая изображение с парными ответвлениями на голове, обнаруженное в петроглифах Абакано-Перевоз-III (рис. 2,7). Фигура показана сидящей в позе «по-турецки», голова подквадратной формы, руки с короткими растопыренными пальцами согнуты в локтях. Как считает автор, по манере изображения, в том числе по позе, находящей аналоги на гривне из Кобяковского кургана (I в. н.э. – начала II в. н.э.), на бактрийском зеркале из Соколовой могилы (I в. н.э.), в фигурках музыкантов из Тилля-тепе (середины I в. н.э.), может датироваться указанным временем и относиться к тесинской культуре [Байбердина, 2019, с. 20–34].

Минусинские и тувинские аналоги позволяют отнести антропоморфное изображение с двумя дугообразными ответвлениями на голове, выявленное в горах Кайракколь, к раннему железному веку, вероятнее всего, ближе к рубежу эр.

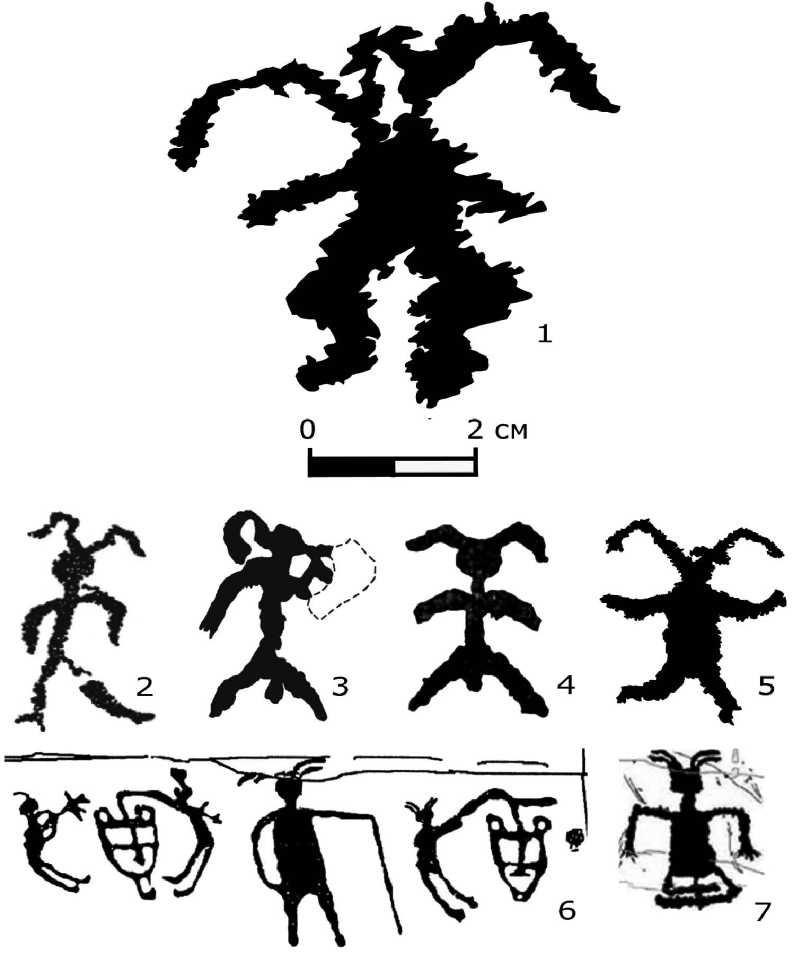

К блоку изображений с алтайско-минусинскими аналогами относятся три идеограм-матических изображения (рис. 1, 2 ). Рисунки обнаружены на окатанных скалах и останце мыса, образованного изгибом реки Аксу перед ее выходом в водохранилище.

Первый рисунок, самый крупный, представляет собой сложное лабиринтоподобное изображение, состоящее из переплетенных линий, циркульных знаков, всадника, нескольких животных и неопределенных фигур (рис. 3, 1 ). Общие размеры 3 х 3,5 м. Ширина линий от 1 до 1,5 см, глубина выбивки от 0,1 до 0,5 см. Высота изображения 32 см. В нижней левой части расположено достаточно простое изображение всадника. Длина коня 31 см. Корпус лошади прямоугольный, от него вниз отходят четыре линии ног. Голова или головной убор всадника треугольной формы. От руки, которая удерживает лошадь за узду, вверх отходит линия с овальным завершением. От него выведена тонкая линия, уходящая в сложное лабиринтообразное переплетение линий и шести колец. Четыре кольца соединены прямыми линиями и образуют два стандартных гантелеподобных знака. Длина правого знака 21 см, левого знака 20,5 см. Средний диаметр кольцевых окончаний 0,4 см.

У одного знака имеется дополнительная выбивка в виде короткой вертикальной линии. Гантели ориентированы от нижнего левого края в правый верхний и соединены с отходящей от руки всадника линией и дополнительно между собой. Основная вертикальная линия имеет три изгиба и завершается крупным кольцом с тонкой линией на верхней части. Общая ее длина без учета изгибов 62 см. От головы лошади вверх отходит вертикальная линия, которая заканчивается на уровне второй гантелеподобной фигуры. Несколько ниже расположена пересекающая ее горизонтальная линия. Она смыкается в правой части изображения со второй группой фигур, состоящей из изображения животного длиной 27 см, высотой 20 см, фигуры типа перевернутой скобы и толстого горизонтального прочерчивания с дополнительными элементами. От места стыка горизонтальной линии со второй группой отходит вверх тонкая выбивка, соединяющаяся с треугольником. В свою очередь от него наверх идет длинная извивающаяся линия. Она завершается крупной треугольной фигурой. Ниже места стыка выбита горизонтальная линия. Расстояние между крайними точками горизонтального изображения над головой животного составляет 40 см. Левая часть более длинная, над ней помещен рисунок, состоящий из трех линий с утолщением в месте их соединения. Между двумя длинными линиями расположено изображение кольца с чертой, ориентированной от нижнего левого края в правый верхний. Выше и левее головы всадника выбит простой схематичный петроглиф козла.

Второй рисунок имеет планиграфический характер (рис. 3, 2 ). Состоит из нескольких прямых и изогнутых линий, лунок, точечных и линейных выбивок, циркульной фигуры и зооморфных изображений. Общие размеры занимаемой на камне площади рисунка 1,5 х 1,8 м. Ширина линий и глубина идентична предыдущему рисунку.

Линии складываются в две фигуры в виде неправильной F и перевернутой V. Длина основной линии первой фигуры 27 см до изгиба и 13 см от изгиба до лунки. Отходящий в право и под углом около 45 градусов к основной линии отрезок длиной 13 см. Лунка на верхнем окончании длинной линии 3,5 х 4,5 см, глу- бина 0,7 см. Длина правой линии второй фигуры 10 см, левой линии 20 см. Диаметр лунки на вершине 4,5 см, глубина 0,5 см.

Ниже данных фигур, в центре композиции помещен циркульный знак. Диаметр кольцевого основания 7 х 9 см. Направо от него отходят два ответвления. Верхнее в виде С-образной линии, нижняя горизонтальная. Средняя длина отрезков около 7 см. Под знаком имеется третья лунка с идентичными предыдущим размерами.

В состав композиции входят пять небольших точечных выбивок. Одна находится между двух линий V-образной фигуры, еще одна небольшая точка расположена над обратным изгибом верхнего отрезка F-образной фигуры по ее центру. Две маленькие точки помещены справа и слева от центрального циркульного знака. Маленькая точка выбита слева от нижней лунки. Средние размеры точечных выбивок от 1,5 до 3,5 см, глубина не более 0,3 см.

Слева от фигуры F изображено 7 козлов. Средняя высота фигур козликов 12 см, длина 9 см. По манере изображения рогов они разделяются на две неравномерные группы: с простыми изогнутыми (6), с выделенными отрезками на рогах (1). Еще один козлик изображен отдельно, справа от нижней лунки, он ориентирован мордой в сторону других животных.

Третий рисунок также имеет планигра-фический характер (рис. 3, 3 ). Он состоит из изогнутой линии с двумя выбивками на самой линии, четырех отдельных выбивок и примыкающего к ним справа циркульного знака. Общие размеры рисунка со всеми деталями 40 х 56 см. Средняя ширина линий от 0,8 до 1,5 см, на некоторых участках до 3,5 см. Глубина выбивки 0,2–0,3 см.

Линия состоит из двух частей. Первая выбита в виде двух волн и расположена горизонтально. Начинается с точечной выбивки диаметром 2,5 х 3,7 см. Ее длина без учета изгибов 38 см. Под «волнами» выбиты две точки размерами 1,4 х 2,4 см. Под точечной округлой выбивкой помещена небольшая С-образная фигура шириной 5,1 см. На вершине правой «волны» разрыв шириной 3 см, заполненный следами мелких ударов. Вторая часть линии длиной 27 см изображена вертикально. Она начинается прямоугольной выбивкой размера- ми 3,5 х 7 см, с небольшой петлей на верхней части. Завершается горизонтальной Г-образ-ной выбивкой длиной 14 см. Под ней изображена небольшая линия длиной 1,4 см.

Справа и несколько выше изображен циркульный знак высотой 15,5 см, который состоит из трех элементов: 1) центральное кольцо диаметром 6,4 см; 2) верхнее Y-образное на-вершие с более длинными боковыми элементами, которые загибаются и опускаются вниз; 3) две линии выведенные от кольца налево. Длина центральной линии навершия около 3 см, правого ответвления 7,4 см, левого 6,2 см. Длина верхнего бокового отрезка 5,5 см, нижнего 6,8 см. На боковых линиях просматриваются дополнительные детали в виде вертикальных черточек от 0,9 до 1,1 см.

Ближайшие аналоги лабиринтоподобным и планиграфическим рисункам и составляющим их элементам можно обнаружить в па-зырыкском и тесинском искусстве.

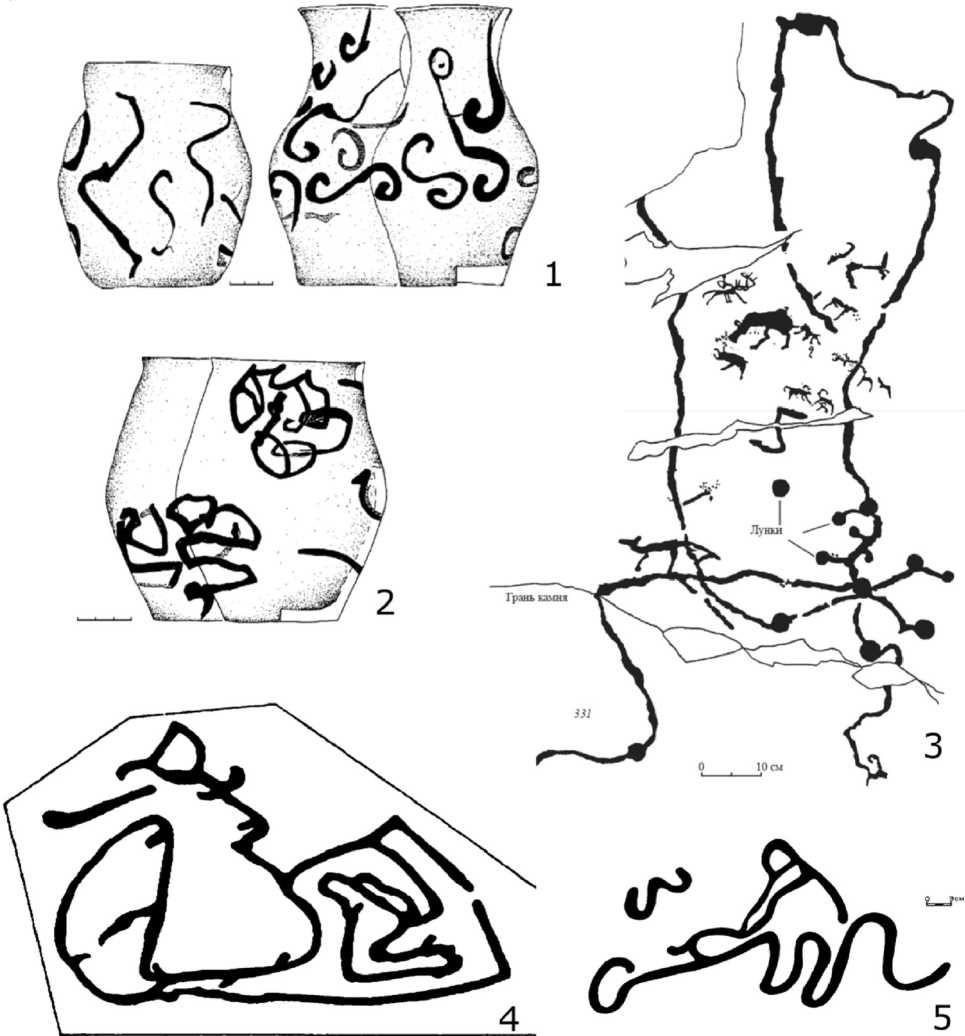

Змееобразные, петлевидные, волютообразные фигуры, подобия лабиринтов и другие изображения известны на пазырыкских сосудах из курганов № 12, 13, 43 могильника Тыт-кескень-VI [Кирюшин и др., 2003, c. 179, 192, рис. 11, 1 , 2 , 24, 8 ] (рис. 4, 1 , 2 ). Планиграфичес-кий рисунок обнаружен в скоплении петроглифов Хар-Салаа III в Монгольском Алтае [Кубарев, 2009, с. 135, прил. 331] (рис. 4, 3 ).

Более значимые аналоги наблюдаются в искусстве тесинской культуры. Геометрические рисунки на каменных плитках в художественном стиле «идеограмм» в большом количестве обнаружены при исследовании могильника Есино III (рис. 4, 4 , 5 ). Плитки находились среди камней в наземной части могильных сооружений, в заполнении и на дне могильной ямы. Из 38 плиток с рисунками на 32 выявлены геометрические рисунки разной степени сложности. Схожие рисунки выбиты и на стенах каменных ящиков. В одной из могил найдена каменная стела, одна сторона которой была полностью заполнена сложными геометрическими композициями. Немногочисленные схематические зооморфные и антропоморфные изображения на плитках из могил характерны для позднего этапа тагар-ской культуры.

Выделяют шесть основных групп подобных рисунков. Описываемые изображения на петроглифах с берегов реки Аксу можно отнести к группам 2 и 6.

Вторая группа представлена волютообразными и различным образом трансформированными фигурами, с криволинейными отростками и другими дополнительными элементами. В одном случае такая фигура сочетается с выбитой более крупными точками группой неясных изображений [Савинов, 2009, с. 89–101, табл. L, 5–9 , рис. 11, 2 ]. Шестая группа объединяет изображения планиграфичес-кого характера. В основе их лежат различным образом изогнутые линии, передающие плавные петлеобразные изгибы с длинными, направленными в разные стороны отростками [Савинов, 2009, с. 89–101, табл. LIII, рис. 11, 6 ]. Хотя, по мнению Д.Г. Савинова, четкая граница между группами отсутствует, одни и те же элементы могут перетекать из одной композиции в другую. То, что они существовали в один период, демонстрируют многофигурные композиции на плите из могилы 15 могильника Есино III. Как отмечает Д.Г. Савинов, их появление в Минусинской котловине может быть связано с влиянием пазырыкс-кой и саглынской культур, где подобные изображения на глиняных сосудах появляются раньше, возможно в результате контактов с культурой субэйси в Синьцзяне. Автор не исключает определенного влияния хунну [Савинов, 2009, с. 89–101, 215–217, 220, 222, табл. ХLIX, L–LI, LIV–LVI, рис. 11–15]. Появление идеограмматических рисунков в горной долине реки Аксу, вероятно, связано с дальнейшей миграцией на запад кочевников, участвовавших в сложных этнокультурных взаимодействиях в конце I тыс. до н.э. на территории Саяно-Алтая и Монголии.

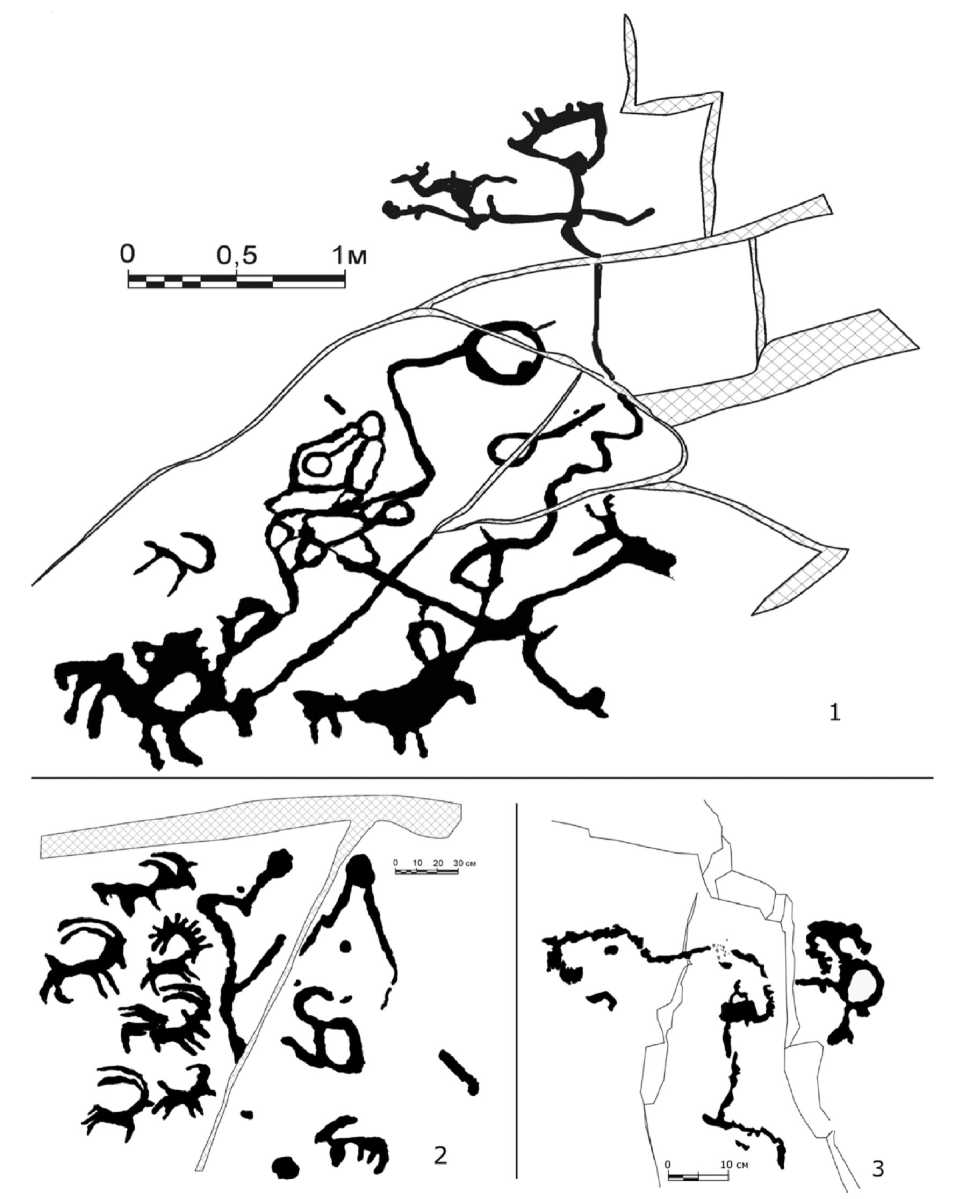

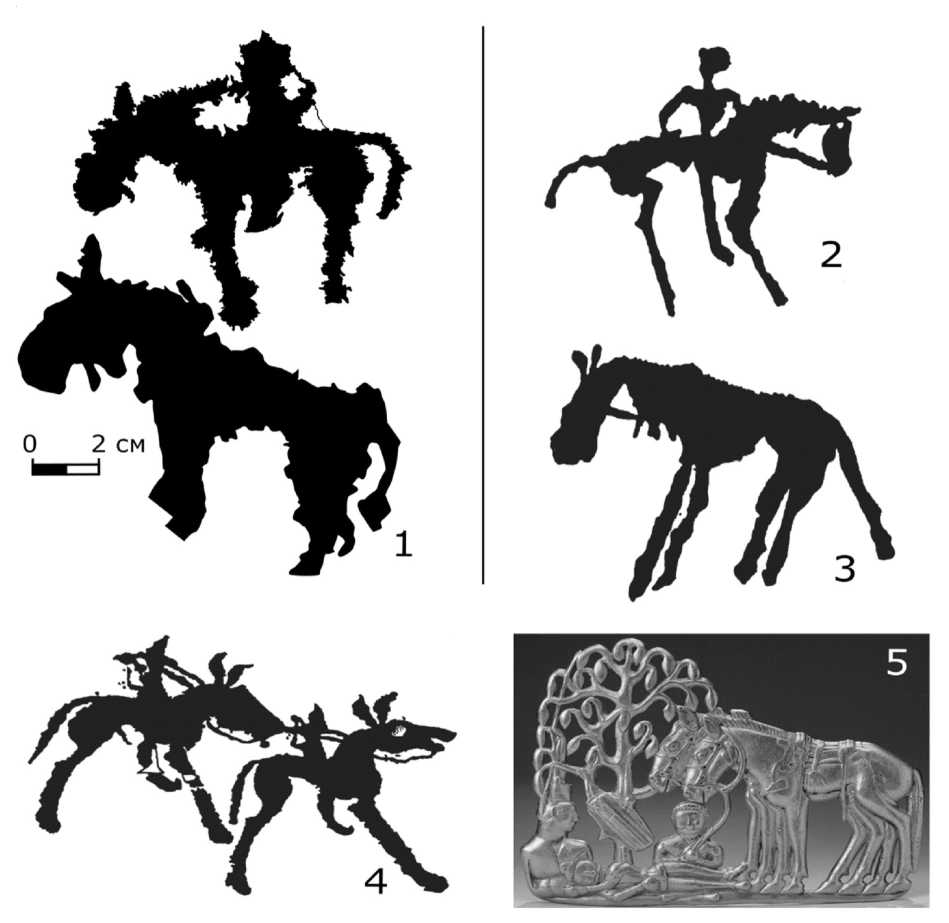

К алтайской традиции можно отнести изображение всадника о двуконь (рис. 5,1) со второй лошадью в окружении других рисунков. Общие размеры рисунка 12 х 16,5 см, глубина выбивки 0,2 см. Лошади изображены в узнаваемой манере в профиль. Нижнее животное несколько крупнее по пропорциям. Длина первой лошади 10 см, высота 7,5 см от копыта до уха и 9 см вместе со всадником. Длина второй лошади 11,5 см, высота 10,5 см. У лошадей по две ровные и длинные ноги, копыта показаны в виде круглых завершений. Ширина ног коней около 0,8 см. Самая крупная ниж- няя 1,2 см. Головы лошадей крупные около 1,5 х 3 см, морды с расширением на конце, шеи толстые. У каждой лошади показано по одному хорошо выделенному подтреугольному уху, имеется челка. Под мордой показана деталь сбруи в виде двух отрезков. Первый узкий изогнут к морде, второй прямой. Тело заужено к крупу. Толщина хвостов обеих лошадей около 0,35 см. У нижней лошади хвост с округлым окончанием диаметром 1 см. На верхней лошади сидит всадник, высота которого 6 см. Голова круглая, диаметром 1,8 см, на макушке небольшим треугольным острием показана деталь прически или головного убора. Руки короткие, одна держит повод, вторая отставлена назад. Ноги слегка согнуты в коленях, прорисованы до уровня колен лошади.

Близкие аналоги всаднику обнаруживаются в петроглифическом искусстве Алтая. Рисунки подобных всадников датируются скифским временем по изображениям чеканов в руках воинов или колчанов, висящих на поясах. Аналоги отдельным петроглифам можно найти в предметах материальной культуры древних кочевников Алтая. Например, парные объемные фигурки лошадей из дерева (Катанда, Уландрык, Юстыд, Барбугазы), что нашло свое отражение и в наскальных изображениях Алтая, отнесенных к пазырык-ской культуре. Ряд изображений лошади обладает своеобразным экстерьером – короткое туловище, большая голова и короткие ноги [Кубарев, 1999, с. 84–92, табл. 2, 8 , 11 ] (рис. 5, 2–4 ).

Манера изображения лошади и некоторый абрис человеческих фигур (круглоголовые персонажи) позволяют обратить внимание на золотые пластины из Сибирской коллекции Петра I с рисунком сцены под деревом, поступивших во второй посылке князя Гагарина, отправленной 12 декабря 1716 года. Предположительно поясная застежка может датироваться V–III вв. до н.э. [Золото кочевников..., 2006] (рис. 5, 5 ). По имеющимся па-зырыкским аналогам рисунок всадника со второй лошадью из скопления петроглифов Кай-ракколь можно датировать второй половиной I тыс. до н.э.

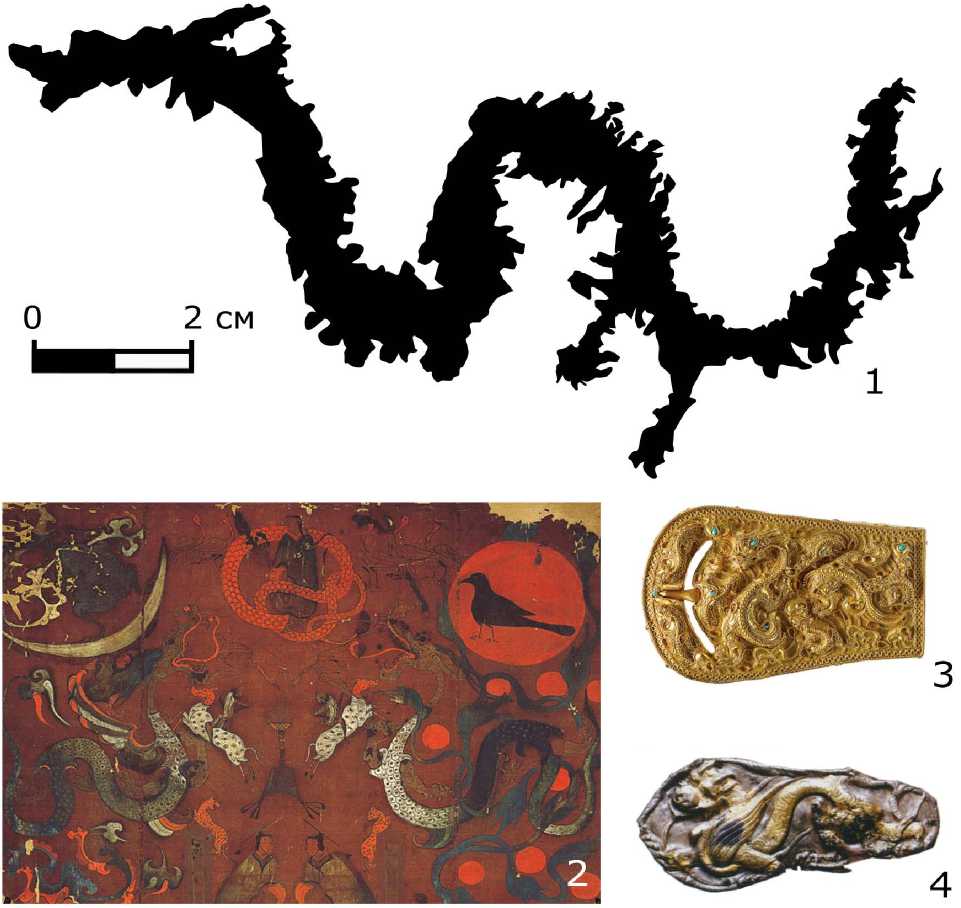

Последний петроглиф из данной коллекции представляет собой фигуру дракона (рис. 6,1). Зверь изображен с длинным изог- нутым волнообразным туловищем. Длина тела около 12 см, ширина от 0,5 до 1 см. Голова и хвост начинают и заканчивают меандр, находясь в верхней части рисунка, их разделяет центральный изгиб туловища. Голова хорошо проработана, длина 3,5 см. В ее верхней части видны уши, рога или грива. Длина центрального отростка около 1 см, ширина 0,3 см. Длина второго 0,6 см, он заужен и загибается тонким концом к морде. Пасть слегка приоткрыта, за ней двумя небольшими горбинками, вероятно, показаны нос и глазницы. На левом изгибе тела внизу прорисованы две короткие ноги длиной около 1,2 см. На одной из них выделена округлая лапа. Возможно, фигурка должна была быть четырехлапой, так как в нижней части первого изгиба обозначен небольшой отросток (недорисованная нога?).

Ближайшее сходство он демонстрирует с изображениями китайских драконов-лун, получивших широкое распространение во II–I вв. до н.э. Подобные звери в геральдической манере нарисованы на шелковом надгробном знамени, найденном в могиле госпожи Дай (династия Западная Хань), датирующимся около 168 г. до н.э. [Funeral Banner...] (рис. 6, 2 ). Достаточно часто они изображались на поясных бляшках, отнесенных к концу I тыс. до н.э. – рубежу эр из находок в Северном Китае и Синьцзяне [Yan Liu, 2020, p. 177, fig. 1b] (рис. 6, 3 ). В это же время близкий образ дракона распространяется у сюнну. Об этом говорят находки серебряных блях с изображением дракона в кургане № 20 пади Суцзуктэ [Полосьмак и др., 2011, c. 46– 54, рис. 6] (рис. 6, 4 ). Данные аналоги позволяют датировать изображение дракона в горах Кайракколь не ранее II–I вв. до н.э.

Пять рисунков из выявленных на плато Суук и в долине реки Аксу имеют устойчивые стилистические связи с традицией наскальной живописи и фигуративным искусством Саяно-Алтая. В эту группу входят антропоморфный персонаж, всадник и три идеограм-матических рисунка. Обнаруживаются связи с пазырыкской и тесинской культурами. Изображение дракона находит аналоги в культуре сюнну и Китая во II в. до н.э.

Такая культурная атрибуция не противоречит материалам археологических исследований на расположенном рядом могильнике Та-усамалы. В 2019–2021 гг. на памятнике исследовано 5 курганов, в одном из которых удалось выявить погребальный обряд, характерный для пазырыкской культуры. Три погребения демонстрируют как пазырыкские, так и улуг-хемс-кие черты. Обнаруженные предметы материальной культуры – украшения, детали одежды, удила, зеркало, керамические сосуды встречаются в пазырыкской, тесинской и улуг-хемской культурах. Погребения датированы в рамках IV–II вв. до н.э. В могильнике фиксируется около 100 насыпей. Судя по всему в регионе достаточно продолжительное время обитала группа кочевников, мигрантов с востока, которая оставила в горах Кайракколь и долине реки Аксу петроглифы с «восточными» чертами.

ПРИМЕЧА НИЕ

-

1 Исследование финансировалось Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, ПЦФ № BR 11765630.

The study was funded by the Science Committee of the Ministry of Education and Science of the Kazakhstan, TFP № BR 11765630.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Карта мест обнаружения петроглифов в горах Кайракколь и долине реки Аксу:

1 – антропоморфное изображение; 2 – лабиринтоподобные и планиграфические рисунки; 3 – всадник; 4 – дракон Fig. 1. Map of discovery sitesof petroglyphs in the Kairakkol mountains and the Aksu river valley:

1 – anthropomorphic image; 2 – labyrinth-like and planigraphic drawings; 3 – the rider; 4 – the dragon

Рис. 2. Антропоморфные фигуры с двумя «отростками» на голове:

1 – петроглиф, выявленный в горах Кайракколь (автор прорисовки С.А. Ярыгин);

2 – фигура из Цагаан-Салаа II (по: [Кубарев и др., 2005, c. 183, прил. 153]);

3 – фигура из Цагаан-Салаа III (по: [Кубарев и др., 2005, c. 207, прил. 250]);

4 – фигура из Сыын-Чюрек (по: [Вайнштейн, 1974, c. 52–53, рис. 38]);

5 – фигура на Подкунинской писанице (по: [Подкунинская писаница, 2018]);

6 – фрагмент прорисовки писаницы Хызыл-Хая (по: [Боковенко, 2004, c. 389–395, рис. 2]);

7 – фигура из скопления Абакано-Перевоз-III (по: [Байбердина, 2019, с. 20–34])

Fig. 2. Anthropomorphic figures with two “shoots” on the head:

1 – petroglyph found in the Kairakkol mountains (drawing by S.A. Yarygin);

2 – figure from Tsagaan-Salaa II (after: [Kubarev et al., 2005, p. 183, adj. 153]);

3 – figure from Tsagaan-Salaa III (after: [Kubarev et al., 2005, p. 207, adj. 250]);

4 – figure from Syyn-Churek (after: [Weinstein, 1974, p. 52–53, fig. 38]);

5 – figure on the Podkuninskaya Pisanitsa (after: [Podkuninskaya Pisanitsa, 2018]);

6 – fragment of the sketch of the Khyzyl-Khay Pisanitsa (after: [Bokovenko, 2004, p. 389–395, fig. 2]);

7 – figure from the Abakano-Perevoz-III cluster (after: [Bayberdina, 2019, p. 20–34])

Рис. 3. Лабиринтоподобные и планиграфические рисунки в долине реки Аксу:

1 – лабиринтоподобная идеограмма с гантелевидными знаками (автор прорисовки Н.Н. Ильдеряков);

2 – планиграфическая идеограмма с изображениями животных (автор прорисовки Н.Н. Ильдеряков);

3 – планиграфическая идеограмма с тамгообразным изображением (автор прорисовки С.А. Ярыгин)

Fig. 3. Labyrinth-like and planigraphic drawings in the Aksu river valley:

1 – labyrinth-like ideogram with dumbbell-shaped signs (drawn by N.N. Ilderyakov);

2 – planigraphic ideogram with images of animals (drawn by N.N. Ilderyakov);

3 – planigraphic ideogram with a tamga-like image (drawn by S.A. Yarygin)

Рис. 4. Минусинские изображения на каменных плитках из могильника Есино III:

1 – сосуды из кургана № 13 могильника Тыткескень-VI;

2 – сосуд из кургана № 43 могильника Тыткескень-VI (по: [Кирюшин и др., 2003, c. 179, 192, рис. 11, 1 , 2 , 24, 8 ]);

3 – планиграфическое изображение из скопления Хар-Салаа III (по: [Кубарев, 2009, с. 135, прил. 331]);

4 – рисунок на плитке из могилы 25 могильника Есино III (по: [Савинов, 2009, с. 217, табл. LI, 1 ]);

5 – рисунок на плитке из могилы 2 могильника Есино III (по: [Савинов, 2009, с. 216, табл. L, 8 ])

Fig. 4. Minusinsk images on stone slabs from the Yesino III cemetery:

1 – vessels from the kurgan No. 13 of the Tytkesken-VI cemetery;

2 – vessel from kurgan No. 43 of the Tytkesken-VI cemetery (after: [Kiryushin et al., 2003, p. 179, 192, fig. 11, 1 , 2 , 24, 8 ]);

3 – planigraphic image from the Khar-Salaa III cluster (after: [Kubarev, 2009, p. 135, app. 331]);

4 – drawing on a tile from grave 25 of the Yesino III cemetery (after: [Savinov, 2009, p. 217, tab. LI, 1 ]);

5 – drawing on a tile from grave 2 of the Yesino III cemetery (after: [Savinov, 2009, p. 216, tab. L, 8 ])

Рис. 5. Изображения всадников и коней:

1 – петроглиф, обнаруженный на плато Суук (автор прорисовки С.А. Ярыгин);

2 – 4 – алтайские петроглифы. Пазырыкская культура (по: [Кубарев, 1999, c. 84–92, табл. 2, 8 , 11 ]);

5 – одна из пары золотых поясных пластин. Сибирская коллекция Петра I (по: [Золото кочевников ... , 2006])

-

Fig. 5. Images of riders and horses:

1 – petroglyph discovered on the Suuk plateau (drawn by S.A. Yarygin);

2 – 4 – Altai petroglyphs. Pazyryk culture (after: [Kubarev, 1999, p. 84–92, tab. 2, 8 , 11 ]);

5 – one of a pair of gold belt plates. Siberian collection of Peter I (after: [Zoloto kochevnikov ... , 2006])

Рис. 6. Изображения драконов:

1 – петроглиф, зафиксированный на плато Суук (автор прорисовки Н.Н. Ильдеряков);

2 – фрагмент надгробного знамени династии Западная Хань из могилы госпожи Дай (по: [Funeral Banner...]);

3 – поясная пряжка из золота (по: [Yan Liu, 2020, p. 177, fig. 1b]);

4 – серебряная бляха из кургане № 20 в пади Суцзуктэ (по: [Полосьмак и др., 2011, c. 46–54, рис. 6]) Fig. 6. Images of dragons:

1 – petroglyph recorded on the Suuk plateau (drawn by N.N. Ilderyakov);

2 – fragment of the Western Han Dynasty tombstone from the grave of Lady Dai (after: [Funeral Banner...]);

3 – belt buckle made of gold (after: [Yan Liu, 2020, p. 177, fig. 1b]);

4 – silver plaque from mound no. 20 in the Suzzukte valley (after: [Polosmak et al., 2011, p. 46–54, fig. 6])

Список литературы Петроглифы «восточного» облика в горах Кайракколь и долине реки Аксу

- Байбердина (Талягина) М. А., 2019. Изображения тесинского времени в Минусинской котловине в контексте археологического материала // Теория и практика археологических исследований. Т. 27, № 3. С. 20–34.

- Боковенко Н. А., 2004. Писаница Хызыл-Хая – обретенная и потерянная // Невский археолого-историографический сборник. К 75-летию кандидата исторических наук А.А. Формозова. СПб.: СПбГУ. С. 389–395.

- Вайнштейн С. И., 1974. История народного искусства Тувы. М.: Наука. 224 с.

- Золото кочевников. О «Сибирской коллекции» Петра I, 2006 // Наука из первых рук: 10 сент. 2006. Т. 11, №5. URL: https://scfh.ru/papers/zoloto-kochevnikov-o-quot-sibirskoy-kollektsii-quot-petra-i (дата обращения:02.09.2021).

- Кирюшин Ю. Ф., Степанова Н. Ф., Тишкин А. А., 2003. Скифская эпоха Горного Алтая. Часть II: Погребально-поминальные комплексы пазырыкской культуры. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 234 с.

- Кубарев В. Д., 1999. Пазырыкские сюжеты в петроглифах Алтая // Итоги изучения скифской эпохи Алтая исопредельных территорий. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. С. 84–92.

- Кубарев В. Д., Цэвэндорж Д., Якобсон Э., 2005. Петроглифы Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). Новосибирск: ИАиЭ СО РАН. 640 с.

- Кубарев В. Д., 2009. Петроглифы Шивээт-Хайрхана (Монгольский Алтай). Новосибирск: ИАиЭ СО РАН. 420 с.

- Миклашевич Е. А., 2012. Льнищенская писаница // Памятники наскального искусства Минусинской котловины: Георгиевская. Льнищенская. Улазы III. Сосниха. Труды Сибирской Ассоциации исследователей первобытного искусства. Вып. X. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 28–56.

- Подкунинская писаница. URL: https://megalithica.ru/podkuninskaya-pisanicza.html (дата обращения: 02.09.2021).

- Полосьмак Н. В., Богданов Е. С., Цэвээндорж Д., Эрдэне-Очир Н., 2011. Серебряные украшения конской упряжи из кургана 20 могильника Суцзуктэ (Ноин-Ула, Монголия) // Археология, этнография и антропология Евразии. № 2 (46). С. 46–54.

- Савинов Д. Г., 2009. Минусинская провинция Хунну (По материалам археологических исследований 1984–1989 гг.). СПб.: СПбГУ. 226 с.

- Ярыгин С. А., 2020. Новые тамги и знаки в отрогах хребта Кайракколь // Yлкен Алтай л емі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay. № 6 (3). С. 1034–1047.

- Ярыгин С. А., Ильдеряков Н. Н., 2021. Погребение «пазырыкского типа» на могильнике Таусамалы // Народы и религии Евразии. Т. 26, № 2. С. 23–39. DOI: https://doi.org/10.14258/nreur(2021)2-02

- Funeral Banner of Lady Dai (Xin Zhui). Khan Academy. URL: https://www.khanacademy.org/humanities/apart-history/south-east-se-asia/china-art/a/funeral-banner-of-lady-dai-xin-zhui (date of access: 02.09.2021).

- Yan Liu, 2020. The Han Empire and the Hellenistic World: Prestige Gold and the Exotic Horse // Mediterranean Archaeology and Archaeometry. Vol. 20, № 3. P. 175–198.