Петрографические особенности верхнефранских вулканокластических граувакк окрестностей озера Ялангаскуль (Западно-Магнитогорская зона Южного Урала)

Автор: Фазлиахметов А.М., Аржавитина М.Ю., Гилязов А.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (264), 2016 года.

Бесплатный доступ

Франские отложения Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала изучаются на протяжении нескольких десятилетий. В окрестностях озера Ялангаскуль авторами была обнаружена толща переслаивающихся кислых вулканокластических граувакк и кремней. Ее изучение позволило выявить ранее неизвестные особенности геологического развития территории в конце франа. Выявленная толща прослежена по простиранию при маршрутных наблюдениях и по аэрофотоснимкам. В результате установлено, что она представляет собой линзу протяженностью 30-35 км и максимальной мощностью 350 м. Петрографическое изучение песчаников позволило отнести их к грауваккам и полевошпатовым грауваккам. В них преобладают обломки кислых эффузивов, кварц и полевые шпаты, в меньшей степени развиты обломки вулканитов среднего и основного состава, кремней и кварцитов. Выделены четыре генетические группы обломков: пирокластические, вулканотерригенные, интракластические и кварцитов неясной природы. В песчаниках описана бластоцементная структура. Наличие градационной сортировки, ритмичность и ассоциация песчаников с кремнистыми породами указывает на глубоководные обстановки седиментации и поступление обломочного материала посредством турбидных потоков. Их источником служила область вулканической активности, где в осадочный процесс вовлекались продукты эксплозий, размыва литифицированных вулканитов и нелитифицированных кремнисто-тонкообломочных осадков. По положению в разрезе толща кислых вулканокластических граувакк может быть предположительно отнесена к нижней части биягодинской свиты, что соответствует верхним горизонтам франского яруса.

Граувакки, бластоцементная структура, тефротурбидиты, глубоководные отложения, биягодинская свита, франский ярус, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149129189

IDR: 149129189 | УДК: 552.5 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-12-23-30

Текст научной статьи Петрографические особенности верхнефранских вулканокластических граувакк окрестностей озера Ялангаскуль (Западно-Магнитогорская зона Южного Урала)

Девонские осадочные и вулканогенно-осадочные отложения Западно-Магнитогорской зоны (ЗМЗ) изучаются уже на протяжении нескольких десятилетий. В результате накоплен представительный фактический материал по их стратиграфии и литологии [1—4, 6—9, 12, 14, 15, 17, 18 и др.]. Несмотря на это, детальные исследования на некоторых участках позволяют получить новые данные и дополнить имеющиеся сведения о районе работ. Примером тому служит разрез верхнего девона в окрестностях озера Ялангаскуль. Его отличает большая мощность верхнефранских отложений (более 2000 м) и присутствие толщи кислых вулканокластических граувакк и кремней, о которой практически ничего не упоминалось в работах предшественников. Эта толща существенно отличается от ниже- и вышележащих отложений по многим пара метрам. Она отвечает самостоятельному, ранее неизученному интервалу геологической истории ЗМЗ, что и послужило основанием для петрографического описания слагающих ее пород.

Расположение разрезаи его краткая характеристика

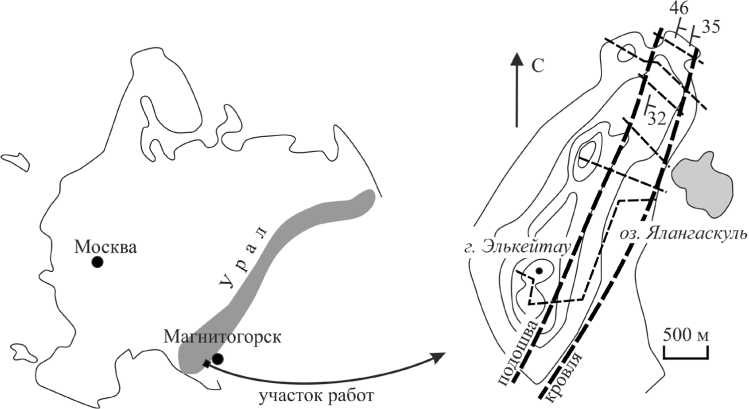

Рассматриваемый разрез расположен приблизительно в 50 км к юго-западу от города Магнитогорск, в 10 км к юго-западу от деревни Халилово Абзелилов-ского района республики Башкортостан, на широте озера Ялангаскуль (рис. 1).

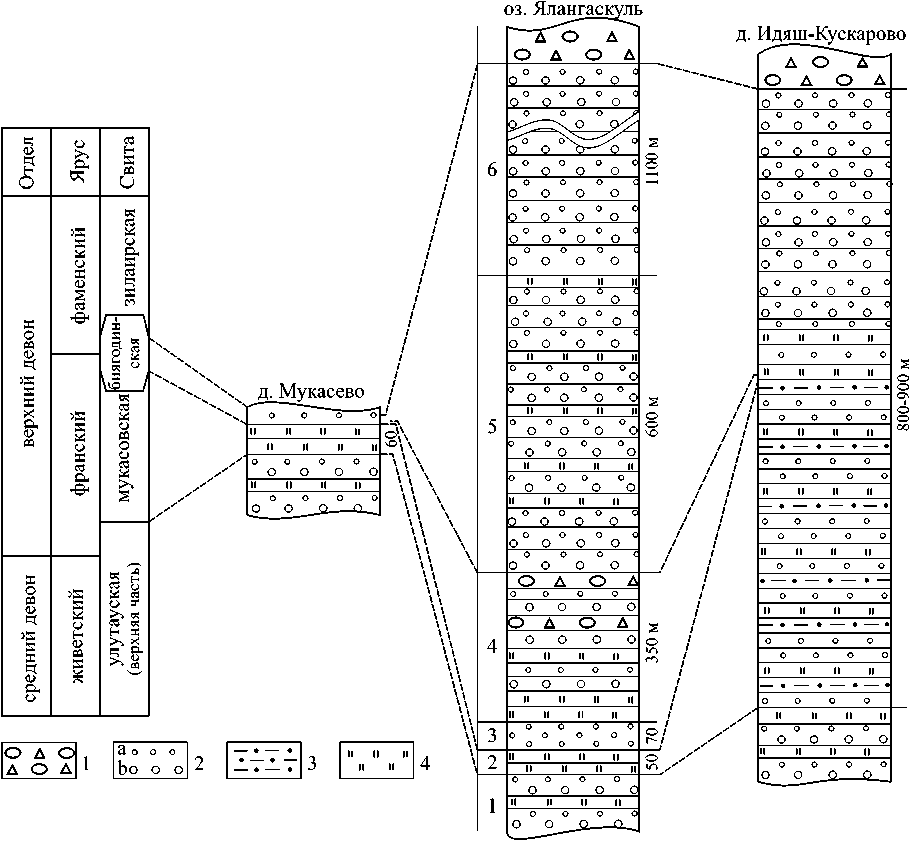

Согласно современным стратиграфическим данным [3, 6], к франскому ярусу в Западно-Магнитогорской зоне относятся верхняя часть улутауской, мукасовская и нижняя часть биягодинской сви- 23

Рис. 1. Расположение района работ. Жирным пунктиром обозначены кровля и подошва толщи переслаивания граувакк и кремней; тонким пунктиром показаны абрисы маршрутов

Fig. 1. Location of work area. Greywacke and cherts interbedding is marked by bold dotted lines; outlines routes is marked by thin dotted lines ты (рис. 2). Их границы охарактеризованы конодонтами, что позволяет надежно коррелировать многие разрезы разнофациальных отложений как между собой, так и с Международной стратиграфической шкалой. Так, установлено [6], что мукасовская и аналоги биягодинской свиты в районе деревни Мукасево-1 сложены в основном кремнями суммарной мощностью около 60 м. Приблизительно в 60 км к северу, у д. Идяш-Кускарово, мощность одновозрастных с ними отложений составляет уже около 1100 м и они представлены преимущественно обломочными разностями — песчаниками и алевролитами [6]. Для уточнения характера и особенностей переходной зоны непосредственно между указанными пунктами (в окрестностях озера Ялангаскуль) нами проведено дополнительное изучение верхнефранских отложений. В кратком изложении их разрез следующий.

-

1. Граувакки полевошпатовые, светло-серые, с зеленым оттенком, от мелко- до грубозернистых, переслаивающиеся с зеленовато-серыми кремнями и светло-зелеными кремнистыми алевролитами. Зерна плагиоклаза (преимущественно олигоклаза) составляют не более 35 % от общего числа зерен. Обломки пород (55—70 %) представлены плагиоклазовыми порфиритами, редко серицитовыми сланцами и кварцитами. В некоторых образцах встречаются зерна кварца (до 5 %). Граувакки характеризуются градационной сортировкой материала, мощность отдельных слоев колеблется от 0.4 до 1.3 м. Видимая мощность разреза 100—150 м.

-

2. Кремни и кремнисто-глинистые сланцы, черные и темно-серые, тонкослоистые. Мощность 50 м.

-

3. Задернованный интервал. Лишь в одной закопушке встречены сильно выветрелые породы, являющиеся, вероятно, полевошпатовыми граувакками. Мощность 70 м.

-

4. Переслаивание кислых вулканокластических граувакк и кремнистых пород. В нижней части разреза залегают черные кремни. По направлению вверх среди них появляются прослои алевролитов, мелко- и 24

-

5. Граувакки от мелко- до крупнозернистых серого и темно-серого цвета с градационной сортировкой, образующие отдельные слои мощностью от 0.2 до 1.1 м. Среди обломочного материала преобладают кварц, плагиоклаз, вулканиты от кислого до основного состава, реже встречаются кремни, кварциты, серицитовые и кварц-серицитовые сланцы, эпи-дотизированные вулканические породы, известняки. Генетически данные отложения относятся к вулканотерригенным турбидитам. Среди граувакк на разных уровнях залегает пять хорошо выдержанных по простиранию горизонтов кремней мощностью от 1 до 3 м. Общая мощность 600 м.

Рис. 2. Корреляция разрезов франских отложений Западно-Магнитогорской зоны. Составлена по данным (Маслов, Артюш-кова, 2010) и авторским материалам. Условные обозначения: 1 — микститы; 2 — песчаники тонко-, мелко- и среднезернистые (а), крупно- и грубозернистые (b); 3 — алевролиты; 4 — кремни. Цифрами слева от центральной колонки указаны номера слоев по тексту

-

6. Граувакки, аналогичные вышеописанным, но без горизонтов кремней. С ними в ассоциации находятся алевролиты и аргиллиты темно-серого и почти черного цвета, которые слагают как самостоятельные пачки мощностью первые метры, так и тонкие прослои, завершающие пласты турбидитов. Мощность 1100 м.

-

7. Олистостром, состоящий из глыб и блоков вулканических пород, песчаников и известняков. Мощность более 200 м.

тонкозернистых песчаников с градационной сортировкой и мощностью от первых миллиметров до 3 см. Вверх по разрезу мощность прослоев песчаников постепенно увеличивается до 0.3—0.7 м, они становятся крупно- и грубозернистыми. Цвет кремней меняется на серый и светло-серый. Образуемые ими слои уменьшаются в мощности до 5—30 мм и встречаются все реже. Приблизительно в 300-х метрах по мощности от первого появления песчаников залегает несколько (от 4 до 7 в разных пересечениях) линзовидных горизонтов щебнево-дресвяных микститов мощностью 0.5—1.7 м. В них присутствуют редкие глыбы слоистых кремней, не отличимых от тех, что переслаиваются с кластолитами. Мощность 350 м.

Толща переслаивания кислых вулканокластических граувакк и кремней прослежена по простиранию при стереоскопическом изучении аэрофотоснимков и непосредственно при маршрутных наблюдениях. На расстоянии 10—12 км на север и на юг мощность её постепенно сокращается до 80—100 м, из неё исчезают микститы и грубозернистые разности песчаников. Слои кремней становятся более частыми. На еще большем расстоянии (20—25 км) породы данного интервала не встречены. Таким образом, толща переслаивания кислых вулканокластических граувакк и кремней представляет собой линзовидное тело протяженностью около 30—35 км при максимальной мощности 350 м.

Fig. 2. Correlation of Frasnian deposits in West-Magnitogorsk zone. Compiled according to [5] and contributions. Legend: 1 — mixtites; 2 — sandstone fine-grained (a) and coarse-grained (b); 3 — siltstones; 4 — cherts. The digits to the left of the center column indicate number of layers from the text

Толща 1 по особенностям состава песчаников относится к верхней части улутауской свиты. Сопоставление толщ 2—5 с какой-либо свитой затруднено ввиду отсутствия остатков фауны и прочих весомых оснований для корреляции. Толща 6 относится к нижней части биягодинской свиты, поскольку отчетливо прослеживается на север и на юг до д. Идяш-Кускарово, Туркменево-1 и др., где нижняя граница указанной свиты охарактеризована конодонтами [6].

Толща 7 отвечает верхней части биягодинской свиты. Ее подошва соответствует границе франского и фа-менского ярусов [6].

Из приведенного описания видно, что интервал разреза, соответствующий, вероятно, мукасовской и нижней части биягодинской свиты (толщи 2—6), имеет аномально большую мощность — более 2000 м против 60 м у д. Мукасево-1 и 800—900 м у д. Идяш-Кускарово. Кроме этого, описанный разрез отличается присутствием толщи кислых вулканокластических граувакк и переслаивающихся с ними кремней (толща 4).

Особенности петрографического состава вулканокластических граувакк и кремнистых пород (толща 4)

Кремнистые сланцы и кремни (радиоляриты) состоят из криптокристаллического кварца с размером зерен в основном менее 0.01 мм и редкой примесью че- 25

шуек серицита и призматических кристаллов полевых шпатов. Многочисленные радиолярии (рис. 3) распространены в породе неравномерно. Рассеяны мелкие (0.01 мм) зерна гематита, магнетита, лейкоксени-зированного ильменита, эпидота, единичные зерна анатаза. В некоторых образцах встречаются кристаллы карбоната, близкого по своим оптическим свойствам к кальциту (рис. 3). Их размер 0.2—1.2 мм, форма удлиненная или изометричная, края округлены. В центральной части кристаллов часто можно видеть радиолярий.

Текстура кремней микрослоистая, что подчеркивается параллельными и субпараллельными нитевидными прерывистыми прослойками глинистого вещества и гематита.

Среди относительно чистых кремней в виде тонких (первые мм) слойков залегают алевролиты и алев-ритистые кремни , состоящие из обломков кварца и плагиоклазов, реже ортоклазов и чешуек слюды размером до 0.2 мм. Обломочный материал не окатан, зерна с округленными контурами единичны. Цементирующая масса — криптокристаллический кварц, в меньшей степени хлорит.

Субпараллельно напластованию расположены слегка удлиненные зерна анатаза и лейкоксена, замещающего ильменит.

Песчаники разнозернистые, полимиктовые, плохо отсортированные (собственно граувакки и полевошпатовые граувакки). В одном шлифе можно видеть зерна от алевритовой до мелкогравийной размерности при существенном преобладании псаммитовых частиц, представленных обломками кварца, плагиоклаза, ортоклаза, магматических и метаморфических пород. На классификационной диаграмме В. Д. Шутова [19] фигуративные точки ложатся в поле собственно граувакк.

Кварц (3—10 %) характеризуется зернами размером от 0.02 до 0.4 мм в тонко- и мелкозернистых песчаниках и до 1,5 мм и более в крупно- и грубозернистых разностях. Форма зерен различна — округлая, треугольная, почти квадратная, редко саблевидная и серповидная. В некоторых случаях наблюдаются заливообразные контуры (рис. 3), характерные для кварца эффузивных пород. Обычны включения пузырьков газа, встречаются игольчатые кристаллы апатита. В редких случаях видны тонкие (0.01 мм) каемки нарастания кристаллов кварца размером 0.01—0.03 мм. В некоторых зернах видны трещины, выполненные слюдой и хлоритом или глинистым материалом.

Зерна ортоклаза (3—15 %) таблитчатой формы, размером 0.3—0.8 мм, с простыми двойниками и без них, слабопелитизированы с сохранением первичной огранки, в некоторых образцах каолинитизированы.

Плагиоклаз (10—15 %) представлен таблитчатыми, удлинённо-таблитчатыми и изометричными кристаллами длиной до 0.5 мм с хорошо выраженными полисинтетическими двойниками. Они слабо соссю-ритизированы, серицитизированы, пелитизированы, эпидотизированы или хлоритизированы.

Мусковит (до 1 %) в виде пластинок размером до 0.3 мм с неровными краями встречается в редких случаях.

Обломки пород (52—80 %) представлены в основном вулканическими и существенно им уступающи- 26

ми по количеству метаморфическими и осадочными разностями. Их форма изометричная или удлиненная, контуры неровные, угловатые, редко, у кварцевых порфиров, прихотливые с «апофизами» и «заливами».

Среди зерен вулканических пород существенно преобладают кварцевые порфиры и кварц-плагиоклазовые порфириты с микролитовой и ми-крофельзитовой основной массой (35—45 %). Значительно им уступают обломки с гиалопилитовой, сферолитовой, гиалофитовой и ортофировой структурами основной массы (до 3 %), характерными для пород среднего и основного состава.

Микролиты плагиоклаза в обломках эффузивов чистые, возможно альбитизированы. Часть обломков основных и средних пород эпидотизирована, хлори-тизирована или серицитизирована.

Обломки метаморфических пород (до 3 %) представлены кварцитами с гранобластовой структурой, в которых кристаллы кварца плотно прилегают друг к другу, и слюдистыми (мусковитовыми) кварцитами с субпараллельным расположением кварца и мусковита. Границы зерен кварца неровные, лапчатые.

В породе присутствуют единичные обломки кремней и кремнисто-глинистых пород уплощенной формы с неровными, рваными краями.

Акцессорные минералы . В шлифах установлены циркон, апатит, эпидот, анатаз, магнетит, гематит и лейкоксенизированный ильменит. В тяжелой фракции определены циркон, апатит, эпидот, корунд, гранат, рутил, ильменит, магнетит.

Цемент . В мелко- и тонкозернистых песчаниках глинисто-хлоритовый, тогда как в среднезернистых и более грубых разностях обломочный материал сцементирован поликристаллическим кварцем (рис. 3). Размер его индивидов и характер границ меняются от участка к участку. Преобладают изометрично-полигональный и грануляционный типы по классификации И. М. Симановича [11]. Редко встречаются участки с изрезанными, лапчатыми контурами. Размер индивидов колеблется в интервале 0.01—0.07 мм, при этом наиболее крупные окаймляют обломки кварца, кислых эффузивов и кремней. Изредка в цементе встречаются чешуйки серицита, хлорита, двойники плагиоклаза, кальцит. Поликристаллический кварцевый цемент хорошо диагностируется под микроскопом. Он окружает зерна практически со всех сторон, формируя каемки шириной от 0.01 до 0.07 мм и гнезда размерами до 0.12 мм.

Поликристаллический кварцевый цемент, по всей видимости, сформировался при рекристаллизационно-грануляционном бластезе. Степень его проявления различна. На одних участках сохранена псаммитовая структура породы, форма обломков не претерпела существенных изменений, но замещен матрикс и затушёван микрорельеф зерен. На других участках цемент «поглотил» зерна, их границы расплывчаты, первичная форма утрачена. В этом случае структура пород может быть охарактеризована как бластоцементная [10]. Редко кварцевый цемент отсутствует, тогда обломки прилегают друг к другу плотно либо разделены глинисто-хлоритовой пленкой.

Бластоцементная структура, согласно Ю. И. Половинкиной [10], формируется при катаклазе богатых

Рис. 3. Микрофотографии шлифов: a—b — радиоляриты; c—d — радиоляриты с карбонатными оболочками вокруг раковин; e—f — зерно кварца с заливообразным контуром; g—h — обломок плагиоклазового порфирита с микролитовой структурой основной массы; i—l — поликристалличе-ский кварцевый цемент; a, c, e, g, i, k — без анализатора; b, d, f, h, j, l — николи скрещены

Fig. 3. Microphotography: a—b — radiolarites; c—d — radiolarites with carbonate concretions around radiolarians; e—f — grains of quartz with bay circuit; g—h — chip of plagioclase porphyry with microlitic structure; i—l — polycrystalline quartz cement; a, c, e, g, i, k — without analyzer; b, d, f, h, j, l — with analyzer

кварцем пород (гранитов, гнейсов и др.) и последующем бластезе тонкораздробленного, преимущественно кварцевого материала. Дробление при этом происходит по границам зерен кварца, вулканитов кислого состава и кремней. Отметим, что макроскопические проявления тектонического стресса практически не заметны в изученных граувакках. Трещины в них сравнительно редкие — через 5—20 см. В противоположность этому породы толщ 5 и 6 разбиты многочисленными трещинами (кливаж) на плитки разной толщины: от 10—30 мм в грубозернистых граувакках до долей мм в кремнистых и кремнисто-глинистых породах.

Обсуждение

Повсеместное распространение градационной сортировки, ритмичность и ассоциация собственно граувакк и полевошпатовых граувакк с тонкослоистыми кремнистыми и кремнисто-тонкообломочными породами указывает на глубоководные обстановки седиментации и привнос обломочного материала турбидными потоками. Учитывая постепенное увеличение по разрезу мощности отдельных слоев песчаников и размера зерен, можно сделать вывод, что плотность потоков возрастала от низкой (мелкозернистые турбидиты) к высокой (грубозернистые турбидиты) по классификации Д. А. В. Стоу [13].

По результатам петрографического изучения обломочный материал граувакк может быть разделен на четыре генетические группы, содержание которых изменчиво.

К первой группе относятся обломки, форма и состав которых характерны для частиц пирокластики: 1) осколки кварца саблевидной, серповидной и треугольной формы; 2) обломки кислых эффузивов с ми-крофельзитовой структурой, обладающие неправильной формой, в том числе с «апофизами» и «заливами»; 3) идиоморфные кристаллы полевых шпатов и оплавленные — кварца.

Во вторую группу включены обломки кислых вулканитов с микролитовой структурой основной массы, вулканитов среднего и основного состава, как мало измененных, так и эпидотизированных, серици-тизированных и хлоритизированных. Они имеют неправильную изометричную или удлиненную форму, в редких случаях округлены. Наиболее вероятно, что большинство обломков этой группы сформировалось при размыве литифицированных вулканитов разной кремнекислотности, структуры и степени метаморфизма.

К третьей группе относятся обломки кварцитов, форма которых близка к округлой. К сожалению, их окатанность оценить не удалось из-за наложенных изменений, вызванных катаклазом и бластезом. Источник кварцитов неясен, но отметим, что подобные зерна встречаются в нижележащих отложениях улутауской свиты.

Четвертая группа включает обломки кремней, большинство которых имеют уплощенную неправильную форму. Иногда они деформированы, имеют «апофизы» и рваные края. В псефитовых разностях уплощенные по слоистости глыбы серых и светлосерых кремней и кремнисто-тонкообломочных раз- 28

ностей часто деформированы. Перечисленные признаки позволяют считать, что обломки этой группы являеются интракластами. Мобилизация их обусловлена эрозионной деятельностью высокоплотных турбидных потоков и захватом осадков, выстилающих дно.

Отметим, что отнесение вулканокластических пород или отдельных зерен вулканитов к той или иной генетической группе, как правило, носит условный характер. Причины этого многократно рассматривались [15, 16]. В свою очередь, гипотетичным является и выделение первых двух групп. Например, зерна вулканитов второй группы частично могли быть мобилизованы не только в результате размыва, но и при разрушении вулканических построек и их фундаментов во время эксплозий, свойственных извержениям лав кислого состава.

Таким образом, петрографическое изучение верх-нефранских отложений в районе озера Ялангаскуль позволило установить, что мобилизация обломочного материала осуществлялась за счет эксплозий и размыва литифицированных вулканических пород и нели-тифицированных кремнисто-тонкообломочных осадков. Транспортировка кластики в глубоководные области осуществлялась посредством турбидных потоков малой и высокой плотности.

О накоплении толщи кислых вулканокластических граувакк в процессе вулканизма, помимо присутствия обломков пирокластики, свидетельствует свойственное тефроидам [5] отсутствие прослоев аргиллитов и наличие многочисленных прослоев кремней, характерное для вулканическиактивных зон [17].

Накопленную при вулканизме толщу граувакк можно гипотетически сопоставить с нижними горизонтами биягодинской свиты. Именно в биягодин-ское время в северных районах ЗМЗ после длительной паузы возобновился вулканизм (так, например, была сформирована бугодакская толща) [6]. Подтвердить данное предположение биостратиграфическим методом пока не представляется возможным. Несмотря на многочисленность конодонтов в кремнях, переслаивающихся с граувакками, значимой стратиграфической информации они не дают.

Заключение

В результате проведенных исследований установлено, что в разрезе верхнефранских отложений в окрестностях озера Ялангаскуль присутствует линзовидная толща мощностью в 350 м, сложенная преимущественно кислыми вулканокластическими граувакками и кремнями. Обломочный материал представлен кварцем, полевыми шпатами, кварцевыми порфирами и кварц-полевошпатовыми порфиритами. Обломки вулканитов среднего и основного состава и кварцитов содержатся в подчиненном количестве.

Седиментация протекала в глубоководных условиях посредством турбидных и обломочных потоков. Их источником служила область вулканической активности, где в осадочный процесс вовлекались продукты эксплозий, размыва литифицированных вулканитов и нелитифицированных кремнисто-тонкообломочных осадков.

По положению в разрезе толща вулканокластических граувакк может быть предположительно отнесена к нижней части биягодинской свиты, что соответствует верхним горизонтам франского яруса.

Èññëåäîâàíèÿ âûïîëíåíû ïî òåìå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ¹ 0252-2014-0003 ïðè ÷àñòè÷íîì ôèíàíñèðî-âàíèè ÐÔÔÈ, ãðàíò 14-05-31271.

Список литературы Петрографические особенности верхнефранских вулканокластических граувакк окрестностей озера Ялангаскуль (Западно-Магнитогорская зона Южного Урала)

- Аржавитина М. Ю. К геохимии пород зилаирской свиты Магнитогорского мегасинклинория//Вопросы минералогии и геохимии руд и горных пород Южного Урала. Уфа: Институт геологии БФ АН СССР, 1976. С. 105-111.

- Аржавитина М. Ю. Особенности минерального состава терригенных пород зилаирской свиты Магнитогорского мегасинклинория//Минералого-геохимические особенности колчеданных месторождений, вулканогенных и осадочных образований Южного Урала. Уфа: Институт геологии БФ АН СССР, 1978. С. 48-55.

- Артюшкова О. В. Биостратиграфия по конодонтам вулканогенно-осадочных отложений девона Магнитогорской мегазоны Южного Урала: Автореф. дис. … д. г.-м. н. Новосибирск: Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 2009. 40 с.

- Либрович Л. С. Геологическое строение Кизило-Уртазымского района на Южном Урале. Л., М.: ОНТИ НКТП СССР, 1936. 208 с. (Труды ЦНИГРИ; Вып.81).

- Малеев Е. Ф. Вулканиты: Справочник. М.: Недра, 1980. 240 с.