Петрографический состав и технологические характеристики углей 10, 11 пластов Интинского месторождения (южная часть Печорского бассейна)

Автор: Процько О.С., Медведева В.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (238), 2014 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты исследования компонентного состава углей раннепермского возраста 10-го и 11-го пластов Интинского угольного месторождения. Для сравнительной характеристики пластов были определены технологические параметры и компонентный состав углей. Подтверждена пригодность использования интинских углей для энергетических, технологических и химических целей.

Петрографические микрокомпоненты, витринит, инертинит, липтинит, технологические параметры, качество углей

Короткий адрес: https://sciup.org/149128610

IDR: 149128610

Текст научной статьи Петрографический состав и технологические характеристики углей 10, 11 пластов Интинского месторождения (южная часть Печорского бассейна)

Важнейшее значение в топливно-энергетическом комплексе имеет уголь — как энергетический вид топлива. Также немаловажное значение имеет переработка угля для химической промышленности. На сегодняшний день в пределах Печорского угольного бассейна прослеживается отчетливая тенденция уменьшения балансовых запасов за счет интенсивной эксплуатации месторождений, списания нерентабельных запасов с баланса, а также недостаточного внимания к геолого-разведочным работам. В настоящее время особое внимание геологов сосредоточено на поисках энергетических углей высокого качества в южной части Печорского бассейна. Интинское месторождение является одним из основных источников энергетических углей в Печорском бассейне. В границах Интинского угленосного района перспективы подготовки запасов энергетических углей для про- 8

мышленного освоения имеются на прилегающей Чернореченской площади. При рассмотрении вопросов освоения угольных ресурсов немаловажными моментами являются петрографический состав и технологические свойства углей.

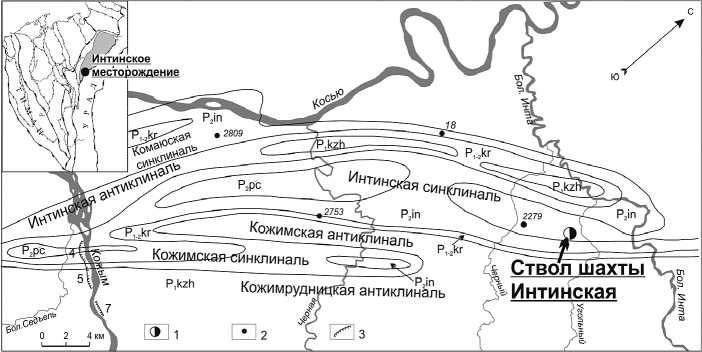

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Инта-Кожимского района и местоположение шахты Интинская [2, с дополнениями]: 1 — шахты; 2 — скважины; 3 — обнажения (номера по [4]); индексы (возраст пород): P1 — нижняя пермь, P1kzh– кожим-ская свита, P1–2kr — кожимрудницкая свита, P2– верхняя пермь, P2in — интинская свита, P2p c — печорская серия

Объект исследования

Интинское месторождение расположено в юго-западной части Печорского бассейна между реками Кожым и Малая Инта. Месторождение сложено терригенными породами пермского возраста и при- урочено к крупной синклинальной складке, простирающейся в северовосточном направлении. В рамках данной работы были изучены угли 10го, 11-го пластов интинской свиты, вскрытые в шахте Интинская (рис. 1). Согласно новому стратиграфическому расчленению [5], интинская свита относится к нижней перми.

При изучении состава углей особое внимание уделялось текстурноструктурным особенностям, содержанию микрокомпонентов, их взаимоотношениям и минеральным примесям. По макротекстуре угли характеризуются полосчатым и комплексно-полосчатым сложением, обусловленным чередованием линз витрена и прослоев сложного состава. Угли имеют преимущественно горизонтальную, реже волнистую слоистость. Преобладание полосчатых текстур указывает на резкую смену условий формирования угольных пластов [1]. Вариации изменения блестящих и матовых прослоев, их количество определяют облик углей и их текстурные особенности. Так, по количеству линз витрена (блестящая разновидность) и содержанию минеральной примеси угли разделяются на блестящие, полублестящие, полума-товые и матовые разности. В изученных пластах присутствуют все разности, но преобладают полублестящие и полуматовые угли. В целом угли 10-го, 11-го пластов относятся к зольным. Мощность зольных прослоев составляет от 0.05 до 0.1 м. Общая мощность 10-го и 11-го пластов углей составляет 2.6 и 3.51 м соответственно.

Петрографический состав углей

Проявление различных геологогенетических факторов, участвующих в процессе углеобразования, обуславливает большое разнообразие типов углей. Углеобразование можно представить в виде трехстадийного процесса, последовательно обеспечивающего изменение состава и свойств ископаемых углей. На первой стадии идут био- и геохимические реакции разложения растительных остатков, их гумификация и гелификация. На второй стадии, после перекрытия торфяника минеральными осадками, продолжаются геохимические преобразования, сопровождающиеся удалением воды и газов и переходом коллоида в гель. Третья стадия процесса углеобразования определяется термобарическими факторами, в результате которых происходит изме- нение химического состава, физических свойств и внутреннего строения ископаемых углей [6].

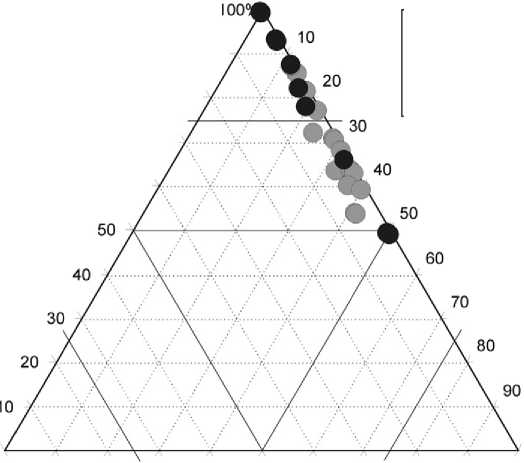

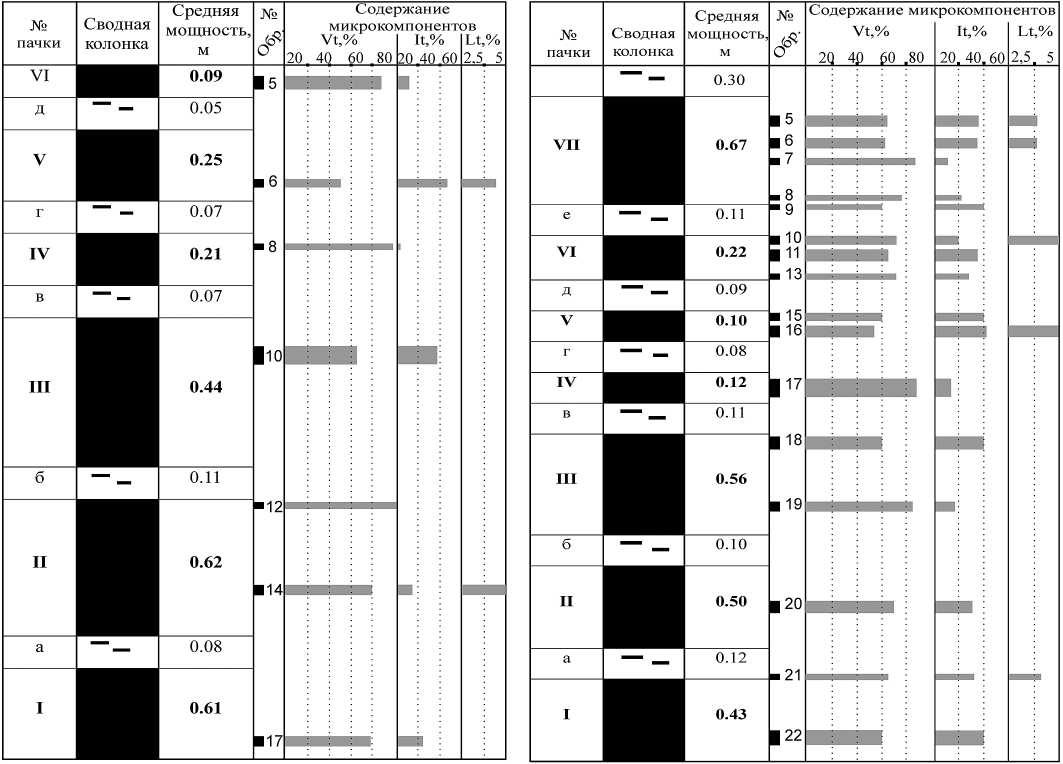

Изучение петрографического состава углей интинской свиты проводилось в отраженном и проходящем свете с использованием аншли-фов и шлифов. Состав углей определяется соотношением трех групп компонентов: витринита (Vt), инертинита (It) и липтинита (Lt), который отражен на рисунке 2. Оно показало, что во всех образцах отмеча- ется высокое содержание витринита (рис. 2, 3), который встречается как в виде основной массы, так и в виде отдельных компонентов, структурного и бесструктурного — теленита и гелинита. Содержание инертинита изменяется от 0 до 50 %. В образ-60

Образцы: пласт 10 - ^ уголь пласт 11 - ф Угопь

100%.

100% 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Рис. 2. Петрографический состав углей интинской свиты (Vt — витринит, It —инертинит, Lt — липтинит)

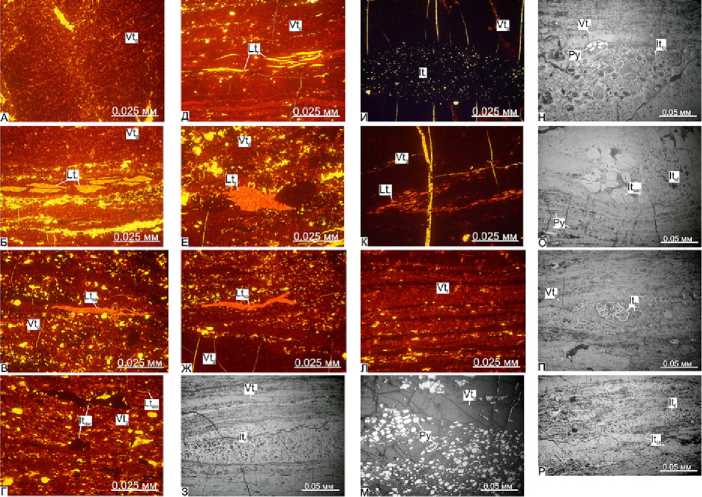

Рис. 3. Фото микрокомпонентов углей: А—Ж, И—Л — проходящий свет; З, М—Р — отраженный свет, без иммерсии; А, К — пласт 11, обр. 9.; Б, М — пласт 10, обр. 6; В, Е, Ж — пласт 11, обр. 21; Г — пласт 10, обр. 5; Д, О — пласт 11, обр. 16; З, Л — пласт 11, обр. 10; И, Р — пласт 11, обр. 13; Н — пласт 10, обр. 17; П — пласт 11, обр. 15.

Условные обозначения: Vt — группа витринита (Vtt — теленит, Vtg — геленит), I — группа инертинита (Itsf — семифюзинит, Itf — фюзинит, Itfg — фунгинит, Itsec — секретинит), Lt — группа липтинита (Ltsp — споринит, Ltr — резинит); Ру — рудные компоненты

цах он распределен неравномерно в виде мелких фрагментов и скоплений в зольных прослоях (рис. 3, 4). Липтинит является второстепенным компонентом, содержание которого колеблется от единичных значений до 5 % (рис. 3, 4). Распределение микрокомпонентов по разрезам угольных пластов не одинаковое. Так, для углей 11-го пласта по сравнению с 10-м отмечаются более высокие содержания компонентов группы инертинита и липтинита (рис. 4).

По результатам петрографического анализа, проведенного компанией ОАО «Интауголь», также отмечается преобладание компонентов группы витринита.

Технологические параметры

Возможность использования углей для тех или иных технологических целей определяется в первую очередь их вещественным составом и комплексом физических свойств, которые формируются в ходе углеобразовательного процесса. Состав углей напрямую зависит от исходного материала, условий накопления и первичного преобразования растительных остатков. Химические параметры углей определяются комплексом технологических исследований. Основными технологическими параметрами являются влажность, зольность, выход летучих веществ, теплота сгорания, сернистость и состав золы.

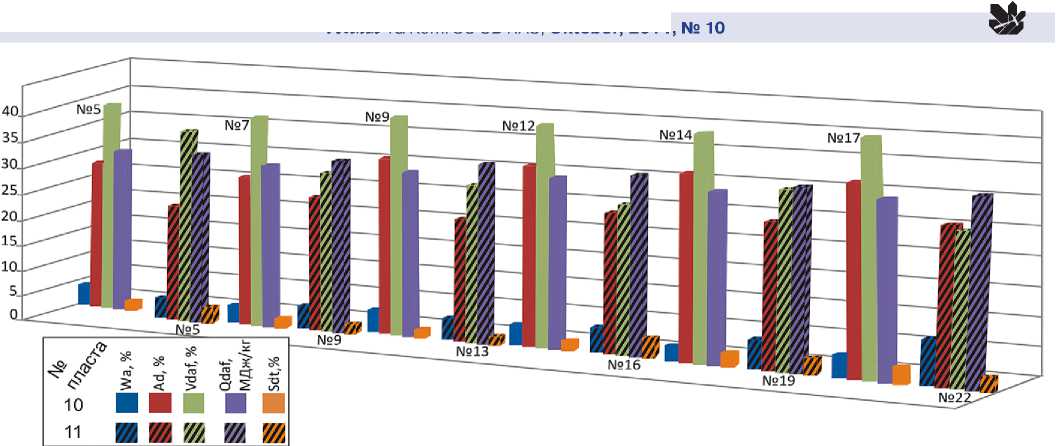

Угли интинской свиты относятся к зольным и высокозольным (рис. 5). В виду высокой зольности угли 10-го пласта можно отнести к бо-

Химический состав золы 10-го, 11-го пластов Интинского месторождения (данные ОАО «Интауголь»)

|

Пласты |

Тип óãля |

Состав золы, % |

|||||

|

SiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

CаO |

MgO |

SO 3 |

||

|

10 |

матовый |

75.4 |

17.9 |

4.5 |

0.6 |

1.4 |

следы |

|

блестящий |

35.0 |

25.3 |

11.8 |

11.85 |

3.7 |

9.6 |

|

|

полóблестящий |

61.7 |

25.4 |

3.9 |

1.85 |

1.3 |

1.2 |

|

|

11 |

62.1 |

26.0 |

4.2 |

1.65 |

2.1 |

0.9 |

|

|

полóматовый |

36.1 |

24.8 |

10.2 |

12.2 |

5.1 |

9.7 |

|

лее труднообогатимым, нежели угли 11-го пласта. Высокая (20—32 %) зольность углей обусловлена значительным количеством глинистого вещества (10 %), что также способствует их трудной обогатимости. По химическому составу золы эти угли относятся к кремнистозольным (см. таблицу). Как видно из таблицы, в золе изученных углей преобладает SiO2 (от 35 до 75 %), на втором месте — Al2O3 (от 18 до 26 %), количество Fe2O3 колеблется от 3 до 12 %, CaO — от десятых долей процента до 12 %, MgO — от 1 до 5%, количество SO3 достигает 9.7 %. Угли интинской свиты обладают средней и повышенной сернистостью (от 1.7 до 4.0 %). В углях с содержанием серы до 1 % преобладает сера органическая, более 1 % — пиритная.

Влажность углей интинской свиты изменяется от 3.9 до 10 % (рис. 5). Содержание аналитической влаги в значительной степени зависит от зольности. В изученных углях содержание аналитической влаги зачастую растет с увеличением зольности. Теплота сгорания является основным энергетическим показателем угля. По данным проведенных исследований, низшая теплота сгорания колеблется от 19 до 21 %, высшая — от 26 до 32 % (рис. 5).

Выход летучих веществ в углях колеблется от 24 до 35 % (рис. 5). На средних стадиях метаморфизма выход летучих веществ является хорошим показателем как степени преобразованности, так и спекаемо-сти. Рассмотренные угли относятся

Пласт 10 Пласт 11

Рис. 4. Распределение микрокомпонентов ОВ по разрезу пластов 10, 11

Рис. 5. Технические параметры углей 10-го, 11-го пластов: W a — влага, A d — зольность, Vdaf — выход летучих веществ, Qdaf — высшая теплота сгорания, Sdt — содержание серы

к неспекающимся. При определении плавкости золы различают температуры начала деформации, плавления и жидкоплавкого состояния. Степень плавкости золы определяется по температуре жидкоплавкого состояния. Угли интинской свиты имеют температуру жидкоплавкого состояния от 1180 до 1300 °С, то есть относятся к легко- и среднеплавким. Показатель отражательной способности витринита (R0, ‰) углей составляет 0.6—0.67, что в совокупности с другими техническими показателями соответствует марке «Д» (длиннопламенные угли).

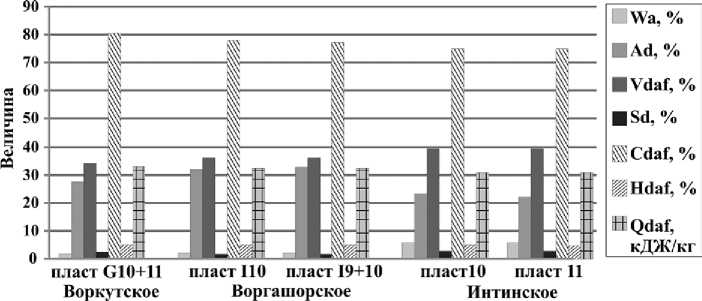

Основные перспективы прироста запасов энергетических углей в Печорском бассейне связаны с разведкой углей интинской свиты на площади наиболее освоенных Воркутского, Воргашорского и Интинского месторождений [7]. Проведенные исследования показывают, что по основным технологическим характеристикам (влажность, зольность, выход летучих компонентов, теплота сгорания и другие) угли Интинского месторождения близки к показателям энергетических углей Воркутского и Воргашорского ме-

Рис. 6. Технические параметры углей интинской свиты по месторождениям Печорского бассейна: Wa — влага, Ad — зольность, Vdaf — выход летучих, Qdaf — высшая теплота сгорания; содержание: Sdt –серы, Сdaf — углерода, Нdaf — водорода (составлено по [2] с дополнениями)

сторождений [2] Печорского бассейна (рис. 6). Для всех рассматриваемых месторождений при условии схожего невысокого уровня сернистости углей рассматриваемые интинские пласты отличаются небольшими повышениями показателей теплоты сгорания и выхода летучих веществ, а также меньшими содержаниями зольности.

Выводы

Повышенная зольность углей и сернистость затрудняет процесс их обогащения, что вместе с низкой степенью преобразования органического материала не способствует получению из интинских углей качественного сырья для коксохимического производства. Однако, несмотря на трудную обогатимость углей, из них можно получать малосернистые концентраты, пылеугольные материалы и гиперугли с последующим их использованием в электро-, теплоэнергетике и в металлургии [3, 8]. Интинские угли также пригодны для технологического использования, например в производстве битумов, смолы, воска, а также находят другое применене в химической и текстильной промышленности.

Работа выполнена при поддержке Проекта фундаментальных исследований УрО РАН №12-5-6-016 Арктика, программы Президиума РАН Арктика.

Список литературы Петрографический состав и технологические характеристики углей 10, 11 пластов Интинского месторождения (южная часть Печорского бассейна)

- Атлас пермских углей Печорского бассейна / В. П. Куклев, И. В. Пичугин, А. В. Подмарков и др. М.: Научный мир, 2000. 232 с.

- Оллыкайнен А. М., Шуреков Н. А. Угольные месторождения Интинского района (Печорский бассейн). Инта, 1997. 290 с.

- Остащенко Б. А., Бурцев И. Н., Шумилов И. Х. Гравитационное обогащение энергетических углей (аналитический обзор, экспериментальные исследования). Сыктывкар, 1997. 25 с. (Научные рекомендации - народному хозяйству: Сер. препринтов / Коми научный центр УрО РАН; вып. 115).

- Путеводитель геологических экскурсий // Пермская система земного шара: Международный конгресс. Ч. IV. Разрезы пермской системы р. Кожим. Западный склон Приполярного Урала. Свердловск, 1991. 61 с.

- Стратиграфический кодекс России. 3-е изд. СПб.: Издательство ВСЕГЕИ, 2006. 96 с. (Межведомственный стратиграфический комитет России, ВСЕГЕИ).

- Тимофеев П. П., Боголюбова Л. И., Копорулин В. И. Седиментогенез и литогенез отложений интинской свиты юга Печорского угольного бассейна. М.: Наука, 2002. 204 с. (Тр. ГИН; вып. 528).

- Угленосная формация Печорского бассейна / Отв. ред. В. А. Дедеев. Л.: Наука, 1990. 176 с.

- Clean Coal Technologies in Japan: Technology Innovation in the Coal Industry. JCOAL. New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). January 2007. pp. 75-76.