Петрохимические особенности гранито-гнейсов Николайшорского массива (Приполярный Урал)

Автор: Ю.В. Денисова

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Статья в выпуске: 3 (49), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты петрохимического изучения гранито-гнейсов Николай-шорского массива. Согласно анализу основных петрогенных элементов, породы являются высокоглиноземистыми лейкогранитами калиево-натриевого типа. Особенности распределения редких и редкоземельных элементов указывают на формирование пород из глубинных коровых расплавов, обогащенных легкими редко-земельными элементами. Сравнительный анализ особенностей расположения фигуративных точек составов гранитогнейсов на диаграммах Дж.А. Пирса, Д. Папу, Н.Б. Харриса и данных, рассчитанных по методу С. Агравала, показал, что породы Николайшорского массива представляют собой синколлизионные граниты, сформированные на позднеорогенном этапе.

Гранито-гнейс, Николайшорский массив, Приполярный Урал, С. С. Сан, плагиогранит СОХ, Дж. А. Пирс, Д. Папу, Н. Б. Харрис

Короткий адрес: https://sciup.org/149132180

IDR: 149132180 | УДК: 550.4, 551.2, 552.3 | DOI: 10.19110/1994-5655-2021-3-32-40

Текст научной статьи Петрохимические особенности гранито-гнейсов Николайшорского массива (Приполярный Урал)

В пределах Западного склона Приполярного Урала, представляющего собой область наиболее древней периферической части Уральского подвижного пояса, отмечаются гранитные образования различных возрастов (раннепротерозойского, средне- и позднерифейского, вендского или вендско-раннекембрийского). Раннепротерозойские интрузии, которые пространственно ассоциируются с гнейсами няртинского метаморфического комплекса, представлены гнейсовидными гранитами николайшор-ского комплекса (Николайшорский массив, Бала-шорский массив и др.). К среднерифейским интрузиям относятся граниты кожимского комплекса. Примером таких гранитов является Кожимский массив, располагающийся среди отложений пуйвинской свиты. Вендские (или вендско-раннекембрийские) интрузии - это граниты сальнеро-маньхамбовского комплекса, прорывающие отложения хобеинской, мороинской и саблегорской свит (Народинский, Ха-таламба-Лапчинский, Яротский массивы и др.) [1, 2].

В представленной работе в качестве объекта исследования был выбран Николайшорский массив. Целью проведенных изысканий является изучение петрохимических особенностей гранитогнейсов и на их основе выявление геодинамических условий формирования Николайшорского массива.

Николайшорский массив приурочен к Няр-тинскому блоку и образует вытянутое в северо-северо-западном направлении узкое согласное пла- стовое тело длиной 4 км при средней ширине 1,5 км, расположенное в бассейне руч. Николайшор (рис. 1). К Николайшорскому массиву также относят гранитоидное тело, расположенное южнее. Среди гранитов Николайшорского массива выделяются две основные разновидности: плагиограниты и нормальные калишпатовые граниты. Эти граниты в основном имеют гнейсовидный облик и взаимные переходы к гнейсам и кристаллическим сланцам, что позволило А.М. Пыстину [3] рассматривать данные породы как плагиогранито-гнейсы и гранитогнейсы. Развиваются гранито-гнейсы преимущественно за счет плагиогранито-гнейсов и пространственно тесно связаны с ними. Кроме пород гранитного ряда, составляющих основной объем Николай-шорского гранитного массива, в его составе встречаются в различной степени гранитизированные метаморфиты няртинского комплекса [5].

Переходы от гранито-гнейсов и плагиогра-нито-гнейсов к вмещающим породам (гнейсам, кристаллическим сланцам и амфиболитам) обычно плавные через зоны гранитизации и мигматизации. Вблизи контактов гнейсы становятся более светлыми за счет альбитизации и окварцевания, амфиболиты преобразовываются в кварц-эпидот-полево-шпат-биотитовые сланцы. Также встречаются микрокли-низированные породы, небольшие тела пегматитов и аплитов, мусковитсодержащие кварцевые жилы [6].

Для петрографического и петрохимического изучения пород Николайшорского массива были отобраны частные пробы в количестве 10 единиц

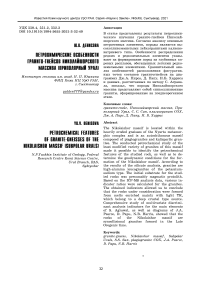

Рис. 1. а) Обзорная карта района Приполярного Урала (прямоугольником отмечена область исследования).

б) Николайшорский массив (по А.М. Пыстину и Ю.И. Пыстиной [4] с дополнениями).

1 – биотитовые и двуслюдяные гнейсы с прослоями амфиболитов; 2 – известковистые кристаллические сланцы, мраморы, кварциты, амфиболовые сланцы; 3 – слюдяно- кварцевые сланцы, зеленые ортосланцы, метапорфиры, кварциты; 4 – гранито-гнейсы; 5 – граниты; 6 – геологические границы: а – стратиграфические и магматические, б – тектонические; 7 – элементы залегания плоскостных структур.

Fig. 1. a) Overview map of the area of the SubPolar Urals (rectangle marks the area of study).

б) Nikolaishor massif (according to A.M. Pystin and Yu.I. Pystina [4] with additions).

1 – biotite and double-mica gneisses with interlayers of amphibolites; 2 – calcareous crystalline schists, marbles, quartzites, amphibole schists; 3 – mica-quartz schists, green orthoshales, metaporphyres, quartzites; 4 – granitegneisses; 5 – granites; 6 – geological boundaries: a – stratigraphic and magmatic, b – tectonic; 7 – elements of occurrence of planar structures.

точечным методом. Каждая проба представляет собой куски неизмененной породы (гранито-гнейсы) общим весом в среднем 10 - 15 кг.

Петрографические особенности гранито-гнейсов Николайшорского массива

Проведенное петрографическое исследование показало, что граниты Николайшорского массива представляют собой серовато-зеленые и серые среднезернистые породы, иногда порфировидные. Отмечаются преимущественно породы гнейсовидного облика, но встречаются и массивные разновидности. Причем все разновидности гранитов изученного массива сильно катаклазированы. Для этих пород характерны лепидогранобластовая и гранобластовая структуры. Породы Николайшорского массива состоят из: калиевого полевого шпата (25%), плагиоклаза (35%), кварца (35%), биотита (4%), мусковита (1%).

Калиевый полевой шпат, представленный преимущественно микроклином, реже анортоклазом, встречается в виде округлых изометричных зерен размером до 5 см. Плагиоклаз отмечается как в форме вкрапленников, так и в составе основной массы. У этого минерала выявлено две генерации: первая - протомагматическая, вторая - метасоматическая. Плагиоклаз первой генерации - это новообразования альбита и альбит-ортоклаза. Альбит, развивающийся как по полевому шпату, так и по плагиоклазу первой генерации, относится к плагиоклазу второй генерации. Кварц образует ксеноморфные и овальные зерна. Повсеместно присутствуют биотит и реже мусковит, которые концентрируются в виде тонких пластинчатых скоплений. Между содержаниями слюд установлена обратная зависимость: увеличение содержания мусковита влечет за собой уменьшение количества биотита в породе. Причем для гранито-гнейса с повышенным содержанием мусковита характерна более выраженная сланцеватая структура.

Среди акцессорных минералов Николай-шорского массива отмечаются циркон, апатит, гранат, титанит и др. Циркон встречается в виде хорошо ограненных, обычно прозрачных светло-желтых кристаллов короткопризматического и длиннопризматического облика. Кроме того, наблюдается незначительное количество светло-желтых полупрозрачных окатанных кристаллов. Циркон присутствует в виде включений во всех породообразующих минералах, но чаще в плагиоклазе и биотите. Апатит отмечается в виде молочно- белых полупрозрачных минералов гексагонального призматического габитуса и желтоватых полупрозрачных кристаллов гексагонального дипирамидально- призматического габитуса. Минерал образует включения в плагиоклазе, биотите, кварце, микроклине. Гранат -это чаще розовые полупрозрачные изометричные зерна ромбододекаэдрического габитуса. Обычно ассоциируется с поздним микроклином, причем чаще всего определяется на границах микроклин-плагиоклаз и микроклин-кварц. Титанит встречается преимущественно в виде бесцветных прозрачных идиоморфных кристаллов с неровными сглаженными гранями. Минерал обычно приурочен к трещинам в самих породообразующих минералах (биотит, кварц, мусковит) и к границам их зерен. Из рудных минералов установлены пирит, ильменит, магнетит, молибденит и др. Пирит представлен правильными, хорошо ограненными кристаллами желтого цвета с буроватым оттенком и металлическим блеском. Чаще всего кристаллы имеют кубический габитус. Ильменит встречается в виде железно-черных зерен неправильной формы с металлическим блеском. Магнетит образует черные зерна с металлическим блеском преимущественно неправильной формы. Молибденит присутствует в виде серых чешуек неправильной листоватой формы с сильным металлическим блеском.

Петрохимические особенности гранито-гнейсов Николайшорского массива

На основе химического состава петроген-ных элементов (табл. 1) можно утверждать, что ни-колайшорские гранито-гнейсы представляют собой лейкограниты калиево-натриевого типа, так как содержание SiO2 находится в диапазоне от 74,20 до 76,20 мас. % и в среднем составляет 75,61 мас. %, K2O + Na2O - от 6,81 до 8,47 мас. % и в среднем -7,88 мас. %, K2O/Na2O - от 0,59 до 1.75 и в среднем - 1,26 [7 - 9]. Согласно Б. Чаппелу и А. Уайту, пониженный уровень K2O/Na2O~0.5 указывает на преобладание в составе гранитообразующего субстрата осадочных пород [10]. По коэффициенту глино-земистости, который изменяется от 5,47 до 8,44 и в среднем составляет 6,33, граниты Николайшорского массива характеризуются как высокоглиноземистые породы. Агпаитовый индекс, находящийся в диапазоне от 0,50 до 0,65 и в среднем составляющий 0,60, указывает на преобладание Al2O3 над щелочами [11, 12].

В свою очередь были изучены особенности распределения редких и редкоземельных элементов в гранито-гнейсах Николайшорского массива (табл. 2). Индикаторное отношение La/Lu (в среднем 60,11) показывает, что для рассматриваемых пород характерно значительное преобладание легких редкоземельных элементов над тяжелыми. Этому способствовало включение ряда редкоземельных элементов (преимущественно цериевой группы) в виде изоморфной примеси в состав плагиоклазов на начальных этапах формирования породы. В рассматриваемых породах отмечается и характерный для гранитов дефицит Eu (в среднем Eu/Eu* = 0,16). Причиной появления такой потери, согласно Ю. А. Балашову [13], считается влияние фракционной кристаллизации на процессы преобразования гранитообразующих расплавов, в результате которого происходило активное удаление полевых шпатов. Отношение La/Yb (в среднем 16,30) позволяет говорить, что гранито-гнейсы относятся к среднедифференцированному типу пород. Маркерное отношение Th/U (в среднем 2,72) указывает на сильное проявление метасоматических процессов [14, 15]. Граниты Николайшорского массива

Таблица 1

Химический состав гранитов Николайшорского массива, мас. %

Chemical composition of granites of the Nikolaishor massif, wt. %

Table 1

|

Компонент |

Номер пробы |

Среднее |

|||||||||

|

Н-1 |

Н-2 |

Н-3 |

Н-4 |

Н-5 |

Н-6 |

Н-7 |

Н-8 |

Н-9 |

Н-10 |

||

|

SiO 2 |

74,20 |

75,50 |

75,04 |

76,11 |

76,14 |

75,40 |

75,76 |

76,20 |

75,66 |

76,12 |

75,61 |

|

TiO 2 |

0,13 |

0,16 |

0,23 |

0,05 |

0,10 |

0,13 |

0,10 |

0,11 |

0,17 |

0,22 |

0,14 |

|

Al 2 O 3 |

13,53 |

13,72 |

13,48 |

13,67 |

12,57 |

13,01 |

13,14 |

12,58 |

12,86 |

13,88 |

13,24 |

|

FeO |

1,65 |

1,21 |

1,43 |

0,48 |

0,42 |

1,05 |

0,75 |

0,61 |

0,81 |

0,94 |

0,94 |

|

Fe 2 O 3 |

0,61 |

0,72 |

0,54 |

1,01 |

0,89 |

1,16 |

0,97 |

1,23 |

1,08 |

0,89 |

0,91 |

|

MnO |

0,03 |

0,01 |

0,03 |

0,02 |

0,04 |

0,03 |

0,02 |

0,04 |

0,03 |

0,03 |

0,03 |

|

MgO |

0,05 |

0,30 |

0,24 |

0,35 |

0,18 |

0,17 |

0,42 |

0,29 |

0,39 |

0,41 |

0,28 |

|

CaO |

2,01 |

1,55 |

0,86 |

0,46 |

1,22 |

0,67 |

0,59 |

0,52 |

0,38 |

0,29 |

0,86 |

|

Na 2 O |

4,28 |

3,84 |

3,75 |

3,11 |

3,28 |

3,48 |

3,33 |

4,29 |

3,02 |

3,11 |

3,55 |

|

K 2 O |

2,53 |

3,53 |

3,83 |

4,89 |

4,31 |

4,78 |

5,14 |

3,79 |

5,29 |

5,18 |

4,33 |

|

P 2 O 5 |

0,04 |

0,01 |

0,12 |

0,01 |

0,02 |

0,03 |

0,02 |

0,02 |

0,01 |

0,03 |

0,03 |

|

ппп |

0,74 |

0,32 |

0,68 |

0,23 |

1,08 |

0,49 |

0,62 |

0,59 |

0,49 |

0,58 |

0,58 |

|

∑ |

99,80 |

100,87 |

100,23 |

100,39 |

100,25 |

100,4 |

100,86 |

100,27 |

100,19 |

101,68 |

- |

|

H 2 O¯ |

0,07 |

0,05 |

0,05 |

0,12 |

0,09 |

0,02 |

0,08 |

0,15 |

0,11 |

0,12 |

0,09 |

|

CO 2 |

0,11 |

0,09 |

0,05 |

0,10 |

0,35 |

0,32 |

0,19 |

0,17 |

0,11 |

0,09 |

0,16 |

|

K 2 O/Na 2 O |

0,59 |

0,92 |

1,02 |

1,57 |

1,31 |

1,37 |

1,54 |

0,88 |

1,75 |

1,67 |

1,26 |

|

K 2 O+Na 2 O |

6,81 |

7,37 |

7,58 |

8,00 |

7,59 |

8,26 |

8,47 |

8,08 |

8,31 |

8,29 |

7,88 |

|

(K 2 O+Na 2 O) / Al 2 O 3 |

0,50 |

0,54 |

0,56 |

0,59 |

0,60 |

0,63 |

0,64 |

0,64 |

0,65 |

0,60 |

0,60 |

|

Al 2 O 3 /(Fe 2 O 3 +FeO+MgO) |

5,87 |

6,15 |

6,10 |

7,43 |

8,44 |

5,47 |

6,14 |

5,91 |

5,64 |

6,20 |

6,33 |

Примечание. Петрогенные элементы получены с помощью силикатного метода в ЦКП «Наука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар, аналитик О. В. Кокшарова).

Таблица 2

Содержания редких и редкоземельных элементов в гранитах Николайшорского массива, г/т

Content of rare and rare earth elements in granites of the Nikolaishor massif, g/t

Table 2

|

Элемент |

Номер пробы |

Среднее |

Гранит по Sun |

Гранит по СОХ |

Нормализованные средние данные |

|||||

|

Н-1 |

Н-2 |

Н-4 |

Н-5 |

Н-7 |

по Sun |

по СОХ |

||||

|

Rb |

183,93 |

196,88 |

187,64 |

205,89 |

187,89 |

192,45 |

- |

4,0 |

- |

48,11 |

|

Ba |

331,28 |

214,12 |

201,19 |

351,26 |

400,12 |

299,60 |

- |

50,0 |

- |

5,99 |

|

Th |

4,56 |

2,93 |

2,33 |

5,26 |

3,69 |

3,75 |

- |

8,0 |

- |

0,47 |

|

Ta |

1,06 |

1,11 |

1,07 |

1,25 |

1,39 |

1,18 |

- |

7,0 |

- |

0,17 |

|

Nb |

6,1 |

5,2 |

16,75 |

14,59 |

9,12 |

10,35 |

- |

10,0 |

- |

1,04 |

|

Hf |

2,52 |

2,21 |

2,91 |

2,63 |

2,74 |

2,60 |

- |

9,0 |

- |

0,29 |

|

Zr |

26,37 |

19,87 |

11,65 |

15,69 |

14,59 |

17,63 |

- |

340,0 |

- |

0,05 |

|

Y |

19,41 |

21,83 |

21,51 |

32,56 |

35,89 |

26,24 |

- |

70,0 |

- |

0,37 |

|

U |

1,01 |

1,90 |

1,23 |

2,01 |

1,22 |

1,47 |

- |

- |

- |

- |

|

La |

18,91 |

15,30 |

16,70 |

24,12 |

14,48 |

17,90 |

0,24 |

- |

115,22 |

- |

|

Ce |

28,21 |

22,97 |

33,57 |

43,15 |

21,59 |

29,90 |

0,61 |

35,0 |

92,00 |

0,85 |

|

Pr |

3,34 |

2,68 |

3,87 |

4,48 |

2,11 |

3,30 |

0,09 |

- |

74,40 |

- |

|

Nd |

9,35 |

7,42 |

11,9 |

14,59 |

6,15 |

9,88 |

0,46 |

- |

48,78 |

- |

|

Sm |

2,25 |

1,84 |

4,79 |

6,69 |

3,59 |

3,83 |

0,15 |

9,0 |

30,11 |

0,43 |

|

Eu |

0,41 |

0,33 |

0,41 |

0,52 |

0,29 |

0,39 |

0,06 |

- |

7,67 |

- |

|

Gd |

2,19 |

1,91 |

2,85 |

3,38 |

1,85 |

2,44 |

0,21 |

- |

20,52 |

- |

|

Tb |

0,39 |

0,32 |

0,49 |

0,59 |

0,28 |

0,41 |

0,04 |

- |

19,05 |

- |

|

Dy |

2,42 |

1,92 |

2,88 |

3,68 |

1,73 |

2,53 |

0,25 |

- |

18,41 |

- |

|

Ho |

0,53 |

0,39 |

0,63 |

0,77 |

0,35 |

0,53 |

0,06 |

- |

16,23 |

- |

|

Er |

1,54 |

1,14 |

1,64 |

1,92 |

1,05 |

1,46 |

0,17 |

- |

17,59 |

- |

|

Tm |

0,23 |

0,17 |

0,28 |

0,35 |

0,15 |

0,24 |

0,03 |

- |

16,20 |

- |

|

Yb |

1,01 |

0,83 |

1,29 |

1,65 |

0,87 |

1,13 |

0,17 |

80,0 |

21,39 |

0,01 |

|

Lu |

0,20 |

0,15 |

0,28 |

0,33 |

0,17 |

0,23 |

0,03 |

- |

15,40 |

- |

|

La/Lu |

94,55 |

102,00 |

59,64 |

73,09 |

85,18 |

82,89 |

8,00 |

- |

- |

- |

|

Eu/Eu* |

0,18 |

0,18 |

0,14 |

0,14 |

0,17 |

0,16 |

- |

- |

- |

- |

|

La/Yb |

18,72 |

18,43 |

12,95 |

14,62 |

16,64 |

16,30 |

2,78 |

- |

- |

- |

|

Th/U |

4,51 |

1,54 |

1,89 |

2,62 |

3,02 |

2,72 |

- |

- |

- |

- |

|

Y/Nb |

3,18 |

4,20 |

1,28 |

2,23 |

3,94 |

2,97 |

- |

- |

- |

- |

Примечание. Содержания элементов получены с помощью ICP- MS метода в Институте геологии и геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург, аналитик Ю. Л. Ронкин).

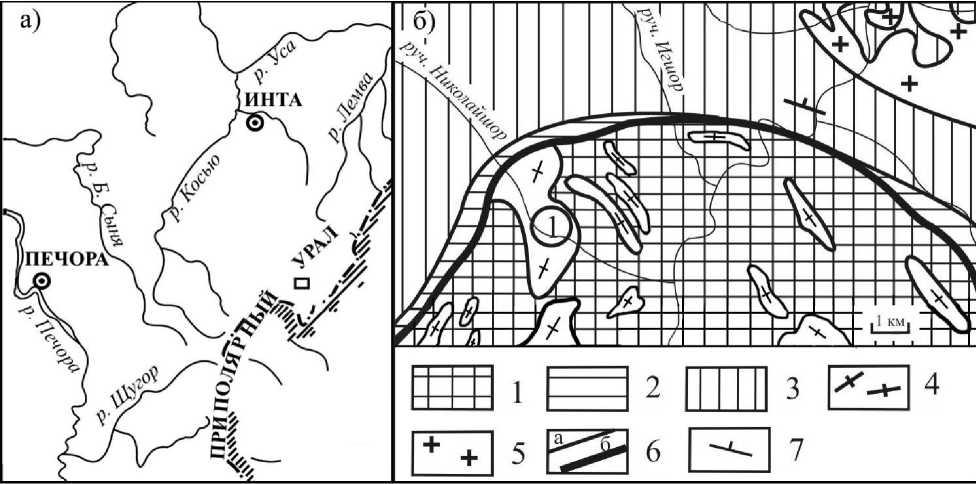

Рис. 2. Содержания редких и редкоземельных элементов в гранитогнейсах Николайшорского массива, нормализованных относительно: а) хондрита по Сан, б) плагиогранита СОХ.

Fig. 2. The contents of rare and rare-earth elements in the granite-gneisses of the Nikolaishor massif, normalized relative to: a) chondrite according to Sun, б) plagiogranite COX.

можно назвать коровыми, так как все полученные индикаторные отношения Y/Nb выполняют неравенство Y/ Nb > 1,2 [16].

Для определения степени насыщения редкими и редкоземельными элементами гранито-гнейсов Николайшорского массива была проведена нормализация содержаний элементов относительно хондрита по Сан (рис. 2, а) и по гипотетическому плагиограниту СОХ (рис. 2, б) [17].

Граниты обогащены легкими редкоземельными элементами в 7 - 115 раз относительно хондрита, причем наиболее сильно увеличены содержания La, Ce, Pr. Содержание тяжелых элементов превышает хондритовый стандарт в 15 - 21 раз. Наиболее сильное повышение отмечается у Gd, Tb, Yb. Нормированный по плагиограниту СОХ состав рассеянных элементов на спайдерграмме показы- вает, что изученные породы обогащены крупноионными элементами (Rb, Ba), а также высокозарядным элементом - Nb. Отмечаемая на этом графике циркониевая аномалия может указывать на присутствие какой-то доли акцессорного циркона в источнике расплава.

Геодинамическая обстановка образования пород Николай-шорского массива

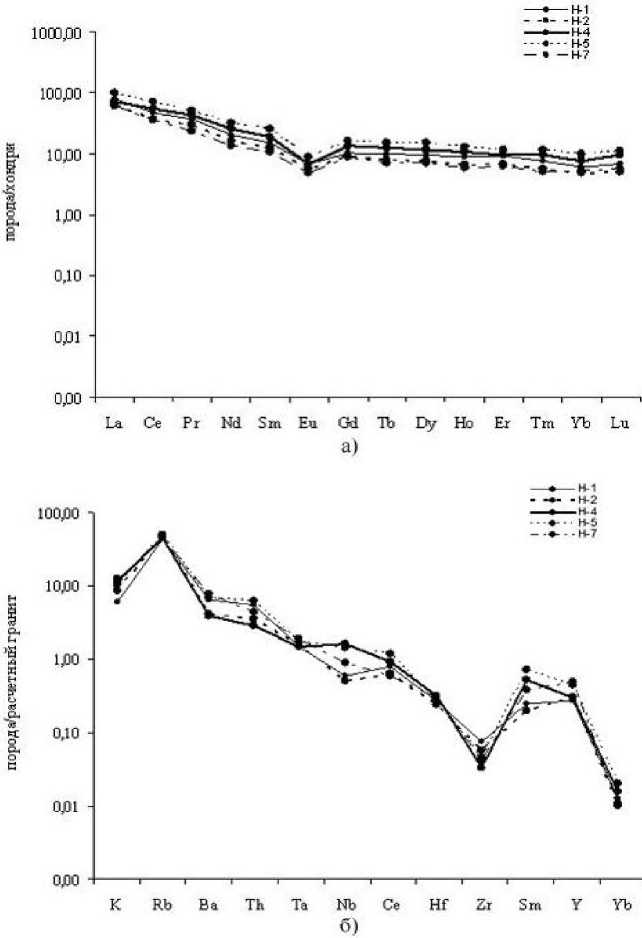

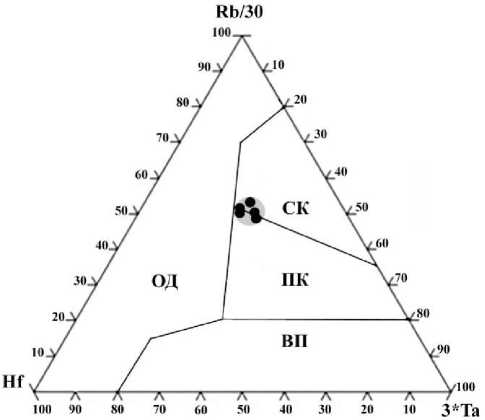

Особенности геодинамиче-ских условий образования гранито-гнейсов Николайшорского массива были определены с помощью дискриминационных диаграмм Дж. А. Пирса [18], Д. Папу [19], Н. Б. Харриса [20] и мульти-вариативного дискриминантного анализа по главным элементам С. Агравала [21]. Сравнение спай-дерграмм Дж. А. Пирса усредненных нормализованных составов для гранитов, сформированных при различных геодинамических обстановках, с полученным ранее графиком (рис. 2, б) показывает, что николайшорские гранитогнейсы по распределению редких и редкоземельных элементов близки к синколлизионным и постколлизионным гранитам (рис. 3).

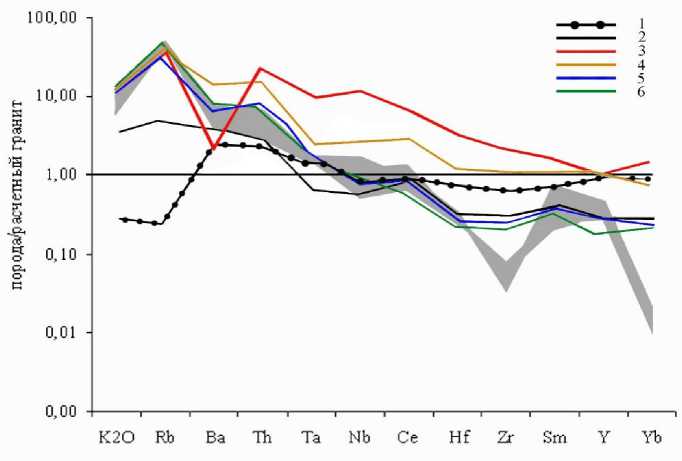

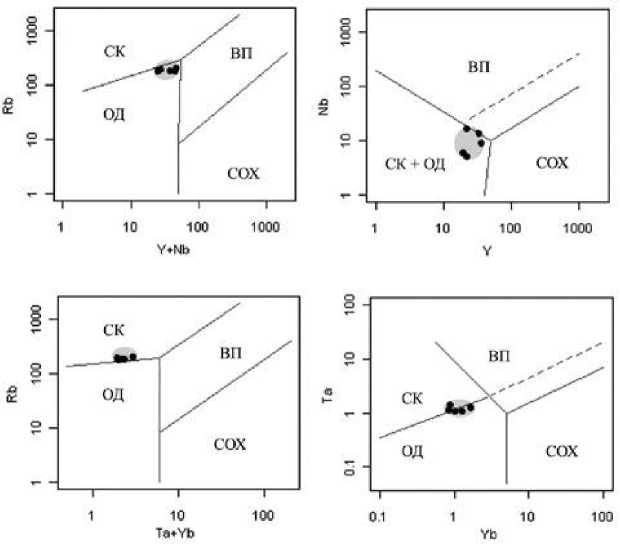

Изучение распределения точек составов рассмотренных пород на диаграммах Дж. А. Пирса (рис. 4) не дает однозначного ответа. Рассмотренные породы попадают и в поле синколлизионных гранитов, и в поле островодужных гранитов. Только график Rb-Ta+Y четко указывает на принадлежность николайшорских гранитогнейсов к синколлизионным гранитам. Диаграмма Д. Папу (см.

рис. 5.) относит рассмотренные граниты к островодужным и коллизионным гранитоидам.

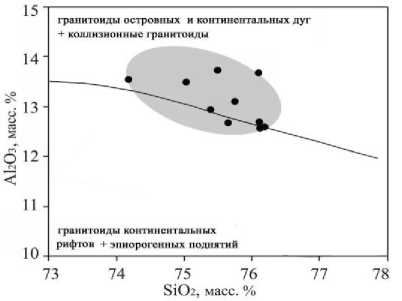

Данные спайдерграммы Дж. А. Пирса подтверждаются диаграммой Н. Б. Харриса, на которой тоже отмечается граничное положение точек составов гранитов Николайшорского массива, что позволяет относить рассматриваемые породы к синкол-лизионным и постколлизионным гранитам (см. рис. 6). Все представленные диаграммы в сумме указывают, что геодинамическая обстановка формирования гранито-гнейсов, вероятнее всего, была коллизионной.

Рассмотренные диаграммы дают неоднозначный ответ по геодинамической обстановке формирования гранито-гнейсов Николайшорского массива. Вероятно, это является результатом воздейст-

Рис. 3. Сравнение нормированной диаграммы (рис. 2, б) с характеристической диаграммой по Дж. А. Пирсу. 1 – граниты океанического хребта; 2 – граниты вулканических дуг; 3 – внутриплитовые граниты; 4 – внутриплитовые граниты (ослабленная континентальная литосфера); 5 – синколлизионные граниты; 6 – постколлизионные граниты.

Fig. 3. Comparison of the normalized diagram (Fig. 2, б) with the characteristic diagram according to J.A. Pearce. 1 – oceanic ridge granites; 2 – volcanic arc granites; 3 – intraplate granites; 4 – intraplate granites (weakened continental lithosphere); 5 – syncollisional granites; 6 – postcollisional granites.

Рис. 4. Характеристические диаграммы Дж. А. Пирса для пород Николайшор-ского массива. Поля на диаграмме: СК – синколлизионные граниты, ВП – внутриплитовые граниты, ОД – островодужные граниты, СОХ – граниты срединно-океанических хребтов.

Fig. 4. Characteristic diagrams of J.A. Pearce for rocks of the Nikolaishor massif. Fields in the diagram: СК – syncollisional granites; ВП – intraplate granites, OД – island-arc granites, COX – granites of mid-ocean ridges.

вия наложенных процессов, которые могли способствовать частичной потере того или иного индикаторного элемента, используемого в примененных выше диагностических диаграммах. Вследствие чего

для окончательного уточнения геодинамических условий формирования изученной породы автором был использован мультивариативный анализ по главным элементам С. Агравала (см. табл. 3). Проведенные расчеты по методу С. Агравала показали, что исследованные граниты принадлежат к типу орогенных образований (для всех рассмотренных проб параметр R1>0). При этом дальнейшее изучение главных элементов четко указывает (R2>0), что породы Ни-колайшорского массива образованы в позднеорогенное время и представляют собой синколлизионные граниты.

Заключение

При изучении пород Николайшорского массива выявлено, что его строение неоднородно и представлено двумя разновидностями: пла-гиогранитами и калишпа-товыми гранитами. Граниты, названные А.М. Пыстиным гранито-гнейсами за их преимущественно гнейсовидный облик, пространственно связаны с первой вариацией породы. Поскольку гранитогнейсы являются наименее измененными образованиями в пределах рассматриваемого массива, поэтому они были выбраны автором для петрографического и петрохимического исследо ваний, а также выявления геодинамических условий формирования Николайшор-ского массива.

Анализ основных пет-рогенных элементов позволил установить, что гранитогнейсы представляют собой высокоглиноземистые лейко-граниты калиево-натриевого типа (SiO 2 – в среднем 75,61 мас. %, K 2 O+Na 2 O – в среднем 7,88 мас. %, K 2 O/Na 2 O – в среднем 1,26, Al 2 O 3 / (Fe 2 O 3 +FeO+ MgO)) – в среднем 0,60). Особенности распределения редких и редкоземельных элементов в этих породах указывают на формирование гранитов из глубинных коровых расплавов (Y/Nb>1,2), обогащенных преимущественно легкими редкоземель-

Рис. 5. Диаграмма Д. Папу для пород Нико- лайшорского массива.

Fig. 5. D.Papu diagram for rocks of the Niko- laishor massif.

ными элементами (La/Lu – в среднем 60,11). Кроме того, для этих гранито-гнейсов характерно сильное влияние метасоматических процессов (Th/U – в среднем 2,72). Проведенная нормализация содержаний TR элементов относительно хондрита по Сан подтверждает сильную концентрацию легких редкоземельных элементов в гранито-гнейсах, особенно La, Ce, Pr. Нормирование по плагиограниту СОХ выявило при этом насыщенность породы Rb и Ba.

Рис. 6. Диаграмма Н.Б. Харриса для пород Николайшорско-го массива.

Поля на диаграмме: СК – синколлизионные граниты; ВП – внутриплитовые граниты; ОД – островодужные граниты; ПК – постколлизионные граниты.

Fields in the diagram: СК – syncollisional granites; ВП – intraplate granites, OД – island-arc granites, ПК – postcollisional granites.

Таблица 3

Численный метод разделения гранито-гнейсов Николайшорского массива

Numerical method of separation of granite-gneisses of the Nikolaishor massif

Table 3

|

Окислы |

Номер пробы |

Сред нее |

|||||||||

|

Н-1 |

Н-2 |

Н-3 |

Н-4 |

Н-5 |

Н-6 |

Н-7 |

Н-8 |

Н-9 |

Н-10 |

||

|

Al 2 O 3 |

13.53 |

13.72 |

13.48 |

13.67 |

12.57 |

13.01 |

13.14 |

12.58 |

12.86 |

13.88 |

13.24 |

|

Fe 2 O 3 |

1.65 |

1.21 |

1.43 |

0.48 |

0.42 |

1.05 |

0.75 |

0.61 |

0.81 |

0.94 |

0.94 |

|

MgO |

0.05 |

0.3 |

0.24 |

0.35 |

0.18 |

0.17 |

0.42 |

0.29 |

0.39 |

0.41 |

0.28 |

|

Na 2 O |

4.28 |

3.84 |

3.75 |

3.11 |

3.28 |

3.48 |

3.33 |

4.29 |

3.02 |

3.11 |

3.55 |

|

K 2 O |

2.53 |

3.53 |

3.83 |

4.89 |

4.31 |

4.78 |

5.14 |

3.79 |

5.29 |

5.18 |

4.33 |

|

D 1 |

-1.81 |

-2.14 |

-1.52 |

-2.14 |

-2.28 |

-0.82 |

-1.48 |

-1.79 |

-1.54 |

-1.50 |

- |

|

R 1 |

2.69 |

3.12 |

2.32 |

3.11 |

3.29 |

1.43 |

2.26 |

2.66 |

2.34 |

2.29 |

2.55 |

|

D 2 |

-2.64 |

-2.25 |

-1.52 |

-1.83 |

-1.59 |

-0.24 |

-0.25 |

-0.33 |

-0.32 |

-1.14 |

- |

|

R 2 |

2.26 |

1.90 |

1.20 |

1.50 |

1.27 |

0.01 |

0.02 |

0.09 |

0.08 |

0.85 |

0.92 |

Для оценки геодинамических условий образования гранито-гнейсов Николайшорского массива был использован ряд характеристических диаграмм Дж. А. Пирса, Д. Папу, Н. Б. Харриса. Однако в силу особенностей составления этих диаграмм, вывод по характеру геодинамической обстановки формирования изученных пород получился неоднозначный. Согласно Дж. А. Пирсу и Д. Папу, николайшорские гранито-гнейсы относятся как к синколлизионным, так и к островодужным гранитам. Диаграмма Н. Б. Харриса причисляет эти породы к синколлизионным и постколлизионным гранитам. Полученные расчеты лишь косвенно указывают на коллизионный характер геодинамической обстановки образования гранитов. Этот предварительный вывод полностью был подтвержден мультивариативным дискриминантным анализом по главным элементам С. Агра-вала, согласно которому породы Николайшорского массива представляют собой синколлизионные граниты, сформированные в позднеорогенное время.

Список литературы Петрохимические особенности гранито-гнейсов Николайшорского массива (Приполярный Урал)

- Махлаев Л.В. Гранитоиды севера Централь-но-Уральского поднятия (Полярный и Приполярный Урал). Екатеринбург: УрО РАН, 1996. 189 с.

- Фишман М.В., Голдин Б.А. Гранитоиды центральной части Приполярного Урала. М.- Л.: АН СССР, 1963. 105 с.

- Пыстин А. М. Полиморфические комплексы западного склона Урала. СПб.: Наука, 1994. 208 с.

- Пыстин А.М., Пыстина Ю.И. Новые дан-ные о возрасте гранитоидов Приполярного Урала в связи с проблемой выделения Кожимской среднерифейской гранит-риоли-товой формации // Известия Коми НЦ УрО РАН. 2011. Вып. 4 (8). С. 73–78.

- Пыстин А.М., Пыстина Ю.И. Метаморфизм и гранитообразование в протерозойско- раннепалеозойской истории формирования

- Приполярноуральского сегмента земной коры // Литосфера. 2008. № 11. С. 25 – 38.

- Фишман М.В., Юшкин Н.П., Голдин Б.А., Калинин Е. П. Основные черты магматизма и метаморфизма в центральной части Приполярного и Полярного Урала // Геохимия, минералогия и петрография севера Урала и Тимана. Сыктывкар, 1969. С. 7 – 25.

- Ефремова С.В., Стафеев К.Г. Петрохимичес-кие методы исследования горных пород. М.: Недра, 1985. 512 с.

- Денисова Ю.В. Петрохимия гранитов Ярот-ского массива (Приполярный Урал): новые данные // Известия Коми НЦ УрО РАН. 2020. № 1(41). С. 80–87. DOI: 10.19110/ 1994-5655-2020-1-80-87.

- Удоратина О.В., Кобл М.А., Шуйский А.С., Капитанова В.А. Гранитоиды няртинского блока (Приполярный Урал): новые данные // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2019. № 9. С. 23 – 32. DOI: 10.19110/2221-1381-2019-9-23-32.

- Chappel B.W., Whitte A- J.R. Two contrasting granite types // Pacif. Geol. 1974. Vol. 8. P. 173 – 174.

- Кузнецов Н.Б., Соболева А.А., Удоратина О.В., Герцева М.В. Доордовикские гранито-иды Тимано-Уральского региона и эволю-ция протоуралид – тиманид. Сыктывкар: Геопринт, 2005. 100 с.

- Скляров Е.В., Гладкочуб Д.П., Донская Т.В. и др. Интерпретация геохимических данных. М.: Интермет Инжиниринг, 2001. 288 с.

- Балашов Ю.А. Геохимия редкоземельных элементов. М.: Наука, 1976. 267 с.

- Гусев А.И. Постколлизионные и орогенные гранитоиды Алтая. М.: Академия Естество-знания, 2013. 142 с.

- Cullers R.L., Medaris L.G., Haskin L.A. Experimental studies of the distribution of rare earths as trace elements among silicate minerals and liquids and water // Geochim Cosmochim Acta. 1973. Vol. 37. P. 1499 – 1512.

- Тейлор С.Р., Мак-Леннан С.М. Континен-тальная кора: её состав и эволюция. М.: Мир, 1988. 384 с.

- Sun S.S. Chemical composition and origin of the Еarth's primitive mantle // Geochim. Cosmochim. Acta. 1982. Vol. 46. P. 179 – 192.

- Pearce J.A., Harris V.B.W., Tindle A.G. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks // J. Petrol. 1984. Vol. 25. P. 956 – 983.

- Papu D., Piccoli M., Piccoli P. Tectonic discrimination of granitoids // Bull. 396. Geol. Soc. Amer. 1989. Vol. 101. P. 635 – 643.

- Harris N.B., Pearce J.A., Tindle A.G. Geochemical characteristics of collision-zone magmatism // Geol. Soc. Sp. Publ. 1986. Vol. 19. P. 67 – 81.

- Agrawal S., Guevara M., Verma S. Discri-minant analysis applied to establish major-element field boundaries for tectonic varieties of basic rocks // J. Geology. 2004. Vol. 46. P. 575–594. DOI: 10.2747/0020-6814.46.7.575