Петролого-геодинамическая модель Тимано-Североуральского региона (начало)

Бесплатный доступ

Протерозой, палеозой, палеогеография, моделирование в петрологии

Короткий адрес: https://sciup.org/149128052

IDR: 149128052 | УДК: 001.891.57:551.24:552.11:551.72/.73:551.82/.83(234.851

Текст статьи Петролого-геодинамическая модель Тимано-Североуральского региона (начало)

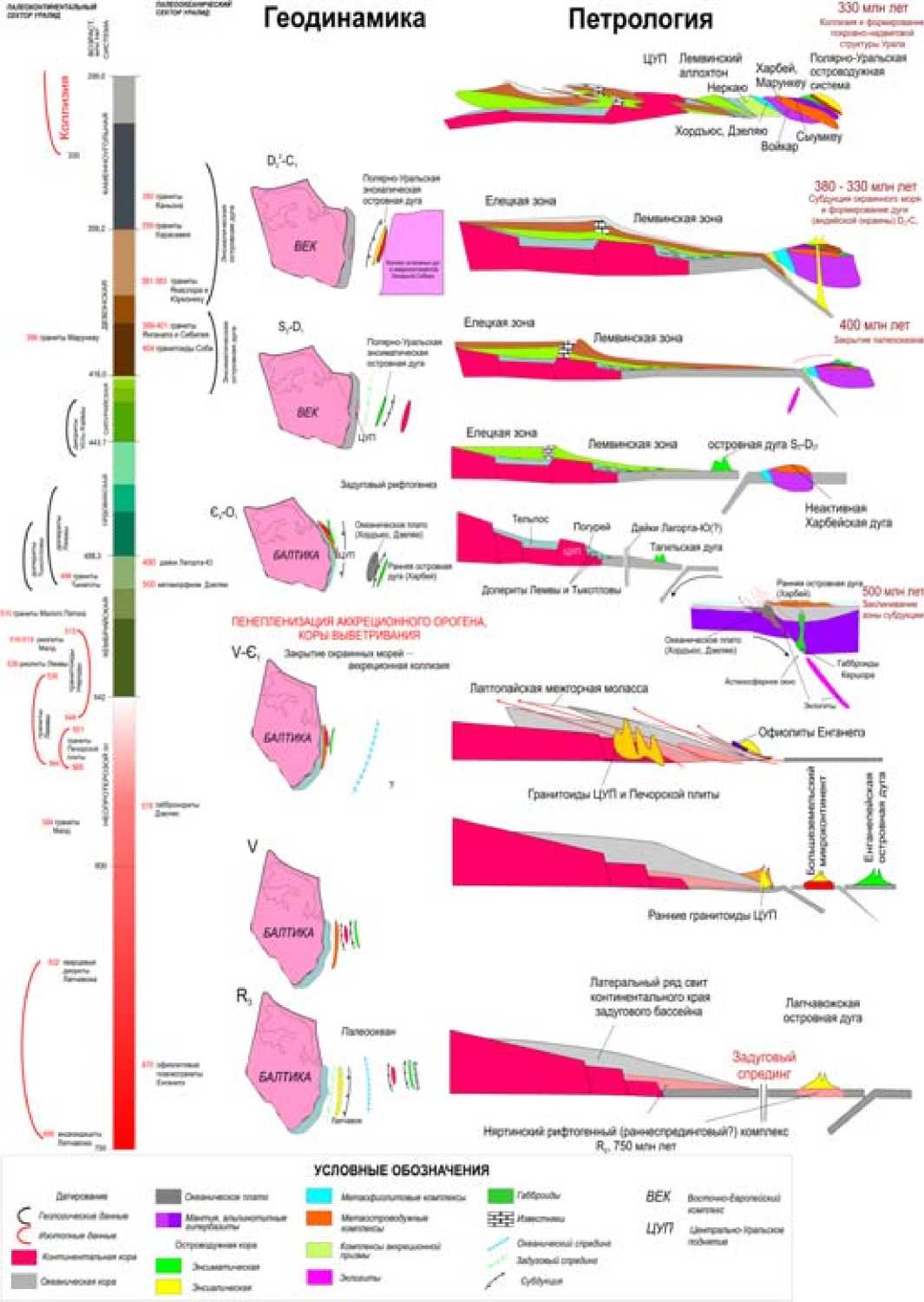

В статье рассматривается вариант геологической истории Урала на основе анализа и синтеза данных по полярной и приполярной его части, включая фундамент Печорской плиты (ПП). В последние годы появилось большое количество новых прецизионных аналитических данных по магматическим проявлениям региона. Особенно это касается абсолютного датирования доуральских магматитов. Эти данные, а также основанные на них геодинамические интерпретации широко известны и обсуждались во многих работах. Мы не ставим целью обсуждение этих построений, так же как и им предшествовавших, поэтому ниже отсутствуют ссылки на многочисленные работы В. Н. Пучкова, В. В. fiдина, С. Н. Иванова, К. С. Ива-новa, С. В. Руженцева, С. Г. Самыгина, А. А. Соболевой, В. А. Андреичева, В. А. Душина, Р. Г. flзевой, В. В. Бочкарева, М. А. Шишкина и многих других исследователей, перечисление которых заняло бы большую часть публикации. Здесь предлагается предварительный собственный анализ имеющихся на сегодня данных в виде петро-лого-геодинамической модели регио-

ʜa, охватывающей период истории Урала, доступный для исследования, за исключением посторогенной стадии его развития (см. рисунок). Представляемая модель не является окончательной или в достаточной мере детальной; предполагается, что она может служить главным образом для выявления несоответствий в имеющихся данных и формулировке актуальных проблем геологии Урала.

ДОУРАЛЬСКИЙ ЭТАП РАЗВИТИfl РЕГИОНА

Доуральский этап охватывает возрастной интервал с позднего рифея до раннего (среднего?) кембрия. Горные породы региона сформированы не ранее 800 (750) млн лет. Этот вывод базируется нa основе анализа осадконакопления в объеме доступных для наблюдения доордовикских толщ Центрально-Уральского поднятия (ЦУП). B современной интерпретации возрастной интервал формирования доордовикс-ких толщ ЦУП составляет максимально 2 млрд лет, минимально — 1100 млн лет. До нижнего ордовика не описаны существенные перерывы в осадкона- коплении и отсутствуют угловые несогласия. Общая мощность доордовикских отложений составляет максимально 8700 м, что дает скорость осадконакопления минимум — 435, максимум — 791 сᴍ/ᴍᴫн лет. Eсли сделать поправку на неизвестную нижнюю границу няр-тинского комплекса, уплотнение осадков в ходе метаморфизма, возможные перерывы в осадконакоплении и удвоить мощность доордовикских отложений, то и тогда мы получим среднюю скорость осадконакопления менее 20 м/млн лет. Такая скорость может характеризовать только внутриплитный режим, и то — в угнетенном состоянии. Между тем состав осадков соответствует скорее пассивной континентальной окраине, а в лаптопайское время происходило отчетливое турбидитное осадконакопление, что и привело В. Н. Пучкова к выводу о существовании байкальской молассы. Eсли взять минимальную, видимо, величину скорости осадконакопления на пассивной окраине в 50 м/млн лет ([1]; наши расчеты по данным [2]) и исключить из расчетов лоптапайскую молассу, то время, за которое мог сформироваться ран-

Продолжение на стр. 20

Петролого-геодинамическая модель Тимано-Североуральского региона

ПЕТРОЛОГО-ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСК ОГО РЕГИОНА

Окончание. Начало на стр.14 непротерозойско (!) -докембрийский разрез ЦУП составит максимально 300 млн лет, что дает нам время начала осадконакопления не древнее 800 млн лет. И этот возраст, скорее всего, слишком древний, так как вряд ли возможно удвоение мощности осадочных фаций за счет учета вышеуказанных факторов. К тому же гораздо вероятнее, что мы имеем здесь дело не с вертикальным, а с латеральным рядом осадочных формаций окраины пассивного типа, близкой по характеру к палеозойской уральской окраине Восточно-Eвропейского палеоконтинента (ВEК). Таким образом, начало формирования доуральс-кого комплекса пород должно быть не древнее 700—720 млн лет. Это подтверждается отсутствием датировок магма-титов ЦУП и ПП древнее 700 млн лет. Практически однозначное признание наличия раннепротерозойско-поздне-рифейских отложений в ЦУП является следствием применения старого геологического правила, когда выделяемые немые стратиграфические единицы датируются периодами (системами, отделами, ярусами и т. п.) по мере продвижения вниз по разрезу, и за свитой венда автоматически следуют верхний, средний, нижний рифей, и так вплоть до нижнего протерозоя. В этом возрастном интервале мы не имеем более дробного деления, а подобное датирование является, по сути, функцией количества выделяемых стратиграфических единиц. При этом совершенно игнорируется то обстоятельство, что этот временной интервал минимум в два раза превышает весь фанерозой. Eсть еще два аспекта проблемы, на которых стоит кратко остановиться. Во-первых, в коллизионных системах закон Стено-на скорее нарушается, чем выполняется. Это прекрасно иллюстрируется в современных аккреционных призмах и хорошо проявлено в строении Западной зоны собственно уралид. То есть смена свит вверх по разрезу в условиях наложенного на ранние тектонические дислокации метаморфизма вовсе не свидетельствует об омоложении возраста их действительного седиментогене-за. Во-вторых, представление о нарастании степени метаморфизма вниз по разрезу и, следовательно, по шкале времени, является отголоском геосинкли- нальной и еще более древних тектонических концепций и абсолютно не соответствует современным данным. Метаморфизм, особенно высоких степеней, есть следствие наложенных тектонических или, если брать шире, гео-динамических процессов, которые в соответствующих системах будут, скорее всего, самыми молодыми, а не самыми древними. Это прекрасно продемонстрировал еще А. Миаширо на примере парных метаморфических поясов flпонии.

Тиман и западная часть Печорской плиты до системы Припечорско-Илыч-Чикшинских разломов (вероятнее, надвигов северо-восточного падения) сложены формациями пассивной окраины. Время заложения окраины и начало цикла Вильсона неизвестны. Восточнее Припечорской системы надвигов расположен коллаж островных дуг и микроконтинентов (?), сформированный в результате доу-ральской аккреции на краю Балтии. Аккреционные (коллизионные) образования этапа выходят на поверхность в Центрально-Уральском, Eнганепэй-ском, Манитанырдском и Оченырдс-ком поднятиях.

Большая часть гранитоидов ЦУП и ПП формировалась с конца венда и до начала среднего кембрия (565—510 млн лет). Наличие отчетливо океанических образований этого времени (Лапча-вожские андезитоиды (695—632 млн лет) — признак активной окраины, островодужные гранитоиды ПП (556—551 млн лет), офиолиты Eнганепэ (670 млн лет), океаническая кора Дзеляю (578 млн лет), метаморфизованная около 500 млн лет, полностью опровергают концепцию рифтогенной геодинамики этого периода в рассматриваемом регионе. Последний, хотя и не достаточно обоснованный факт, в совокупности с возрастом комплекса параллельных даек Лагорта-fi (490 млн лет) ставит под сомнение возможность межконтинентальной коллизии с полным закрытием палеоокеана в рассматриваемый период. В палеоокеаническом секторе присутствует океаническая кора (Дзеляю) и, вероятно, сохраняется активная энсиматическая Х арбейская островная дуга и, возможно, Х арама-талоу.

Доуральский этап заканчивается аккрецией островных дуг и континентов вдоль восточной (в современных координатах) окраины Балтики, что привело к формированию относи- тельно невысокого, без выраженного краевого прогиба аккреционного орогена фундамента ПП, сопровождавшегося внедрением поздних гра-нитоидов и извержениями риолитов в раннем кембрии. К позднему кембрию ороген был полностью перепле-незирован.

В палеоокеаническом секторе, вероятно, в Х арбейской островной дуге произошло событие, которое обусловило метаморфизм Дзеляю (500 млн лет) и Х ордъюса. Можно предположить, что это было заклинивание зоны субдукции в результате столкновения с океаническим поднятием типа хребта или отмершей энсиматической дуги, приведшей к внедрению плутонических габброидов Кершора, как следствия отрыва слэба и образования ас-теносферного окна, перескоку зоны субдукции и отмиранию Х арбейской дуги. Однако все это лишь предположения, получены только самые первые и совершенно недостаточные для определенного суждения данные [3, 4].

Выводы. Все изложенное выше, а также многое из незатронутого в обсуждении, свидетельствует о сквозном развитии палеоокеана как минимум с позднего рифея — венда до уральской коллизии. Доуральская окраина Балтики была не пассивной, а активной, западнотихоокеанского островодужного типа. Логично предположить, что и дальнейшая, собственно уральская стадия эволюции региона развивалась по сходному сценарию.

УРАЛЬСКИЙ ЭТАП

Поздний кембрий (?) — ордовик. В это время происходит заложение зоны субдукции западного падения и развитие активной окраины зондского типа. Вдоль восточного края континента формируется окраина пассивного типа (Охотоморская). Происходит откол фрагментов фундамента Балтии (ЦУП, Eнганепэ, Манитанырд, Оченырд; по другой версии: только ЦУП и Eнгане-пэ) и фиксация их в качестве банок в структуре Eлецкого шельфа. На континентальном склоне и подножии формируется Лемвинская зона, наполнявшаяся относительно глубоководными терригенными осадками с обилием силлов долеритов Лемвы. Соотношение терригенного и субинтрузивного материала в разрезах погурейской свиты достигает 50 : 50 и даже 30 : 70. Длительность проявления этого магматиз-

ма, по геологическим данным, составляет от 20 до 40 млн лет. Долериты внедрялись в нелитифицированные осадки (крупные расслоенные силлы Тыкотло-вы, устное сообщение М. А. Шишкина). Магматиты при однородном толеито-вом характере несут следы субдукцион-ной компоненты [5]. Поэтому можно предположить, что все эти горные породы формировались в крупном заду-говом бассейне, подостланным корой океанического типа. Вопрос, однако, нуждается в дальнейшей разработке.

В палеоокеаническом секторе закладывается Тагильская внутриокеани-ческая зона субдукции западного падения, на севере оканчивающаяся Вой-карской и Щучьинской энсиматически-ми островными дугами.

Силур — ранний девон . В палеооке-аническом секторе существуют энси-матические островные дуги (Щучьин-ская, Войкарская), в палеоконтиненталь-ном идет стабильное развитие континентальной окраины задугового бассейна. Около 400 млн лет назад происходит столкновение (аккреция) Щучь-инской дуги с отмершей Х арбейской дугой и обдукция офиолитов Х адатин-ского массива (Сыумкеу) в восточном направлении, что обусловило зональный метаморфизм к востоку от гипер-базитов Сыумкеу. Возможно, это событие вызвало формирование анатектических плагиогранитов Малыко в подошве офиолитового аллохтона.

В эйфеле происходит закрытие палеоокеана, аккреция островных дуг в его

0^ бсей ^уми

ло^^ой-л^е^

“ихоЯойлу

Р£М»«0—”

с 25-лежием ^божи

восточной части между собой и к Си-бири(?) вдоль западного края Сибирско-Казахстанского палеоконтинента, об-дукция офиолитов Рай-Иза и Войкара (с Х ордъюсом и Дзеляю) и закладывается зона субдукции восточного падения.

Одновременно происходит рифто-генез (авлакогеногенез) в фундаменте Печорской плиты. Причины его не ясны, но в ряде палеогеодинамических реконструкций примерно на это время приходится поворот ВEК по часовой стрелке в направлении Сибири (например, [6]). Такое движение, хотя и труднообъяснимое, могло вызвать растягивающие напряжения на уральской окраине ВEК.

Живет — карбон. Существуют эн-сиалические активные окраины вдоль западной окраины Сибири, вероятно, Зондского или flпонского типа, с заду-говыми бассейнами на севере, и Андийского типа на юге Урала. К позднему карбону ордовикско-каменноугольный Уральский задуговый бассейн закрывается. В ходе этих процессов формируется аккреционная призма, глубинная часть которой представлена высокобарическими метаморфитами Неркаю.

Карбон — триас. В ходе косой межконтинентальной коллизии, продвигавшейся с юга на север, формируется северная часть Уральского покровно-надвигового орогена и Предуральско-го прогиба. На Пай-Хое океанический бассейн сохраняется вплоть до триаса. Eго закрытие обусловило форми- рование Пайхойско-Новоземельского орогена.

Принцип, положенный в основу модели состоит в признании непрерывности и взаимообусловленности событий в процессе геологической эволюции конкретного региона. Очевидно, что многие положения модели недостаточно обоснованы и просто гипотетичны, что-то, вероятно, неверно, но уже понимание этого создает предпосылки для целенаправленного исследования. Делая это краткое предварительное описание, автор стремится создать костяк для дальнейшей разработки и надеется на широкое обсуждение затронутых проблем.

Автор искренне признателен В. E. Х аину, В. Н. Пучкову, В. В. fiдину, E. В. Х аину, А. А. Федотовой, А. А. Соболевой, С. И. Григорьеву, М. А. Шишкину, Л. В. Махлаеву, В. А. Андреичеву, В. А. Гитеву, И. И. Голубевой, с которыми в разное время обсуждались различные аспекты предложенной модели.

Список литературы Петролого-геодинамическая модель Тимано-Североуральского региона (начало)

- Юдин В. В. Орогенез севера Урала и Пай-Хоя. Екатеринбург: УИФ Наука, 1994. 283 с.

- Свифт Д. Дж. Осадкообразование в пределах континентального шельфа//Геология континентальных окраин. М.: Мир, 1978. Т. 1. С. 132-155.

- Ремизов Д. Н., Хаин Е. В., Федотова А. А. Концепция астеносферных окон в связи с особенностями строения и магматизма Юга Сибири и Полярного Урала//Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса. Иркутск. 2004. Т. 2. С.69-72.

- Хаин Е.В., Федотова А.А., Ремизов Д. Н. Новые данные о геологическом строении Войкаро-Сыньинского мафит-ультрамафитового комплекса (уральская окраина Палеоазиатского океана)//Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса. Иркутск, 2004. Т. 2. С.137-140.

- Ремизов Д. Н., Григорьев С. И., Григорьева Н. Г. и др. Первичный состав и геодинамика Неркаюского и Лемвинского аллохтонов на Приполярном Урале//Тр. ИГ Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар (в печати).

- Torsvic T. N., Carlos D., Mosar J., Cocks L. R. M., Malme T. N. Global reconstructions and North Atlantic paleogeography 440 Ma to Recent//Mid Norway plate reconstruction atlas with global and Atlantic perspectives. Geological Survey of Norway. 2002. Р. 18-39.