П.Г. Кузнецов и проблема устойчивого развития Человечества

Автор: Большаков Б.Е., Кузнецов О.Л.

Статья в выпуске: S1 (1), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14121804

IDR: 14121804

Текст статьи П.Г. Кузнецов и проблема устойчивого развития Человечества

-

1. Земля — замкнутая система и жизнь возможна только на ее территории . Если сделан такой выбор, то как следствие — предел развития и, следовательно, неизбежны идеи геноцида населения (например, известная идея — один «золотой» миллиард людей будет «достоин» для проживания на Земле);

-

2. Земля — открытая система и все живое на Земле есть космическое явление. Если сделан такой выбор, то как следствие — возможность сохранения развития не только на Земле, но и в Космосе.

В таком выборе ошибка недопустима, и поэтому очень важно понять объективное противоречие, которое невозможно разрешить, оставаясь в границах доминирующего мировоззрения.

Это противоречие между Пространственно-Временной ограниченностью Земли и необходимостью сохранения развития Человечества вне зависимости от этих ограничений .

Пространственная ограниченность определяется конечными размерами Земли. Из нее следует ограниченность всех видов Земных ресурсов (L-ограничение).

Временная ограниченность следует из единственного официально прописанного в науке закона эволюции — второго начала термодинамики (Т-ограничение).

Если бы Земля была замкнутой системой, то из LT-ограничений суть противоречия, можно было бы выразить двумя словами прочно укоренившимися в массовом сознании. Ими являются: « Пределы роста ».

Доминирующее мировоззрение основано на том, что существует «предел роста». При сохранении темпов роста населения, не трудно рассчитать «предельное время», при котором вес человеческой популяции может сравняться с весом Земли, а увеличивающееся потребление природных ресурсов приведет к ПРЕДЕЛУ — истощению ресурсной базы Человечества. Борьба за владение истощающимися источниками ресурсов лежит в основе всех конфликтов и войн. Богатство и бедность — также следствие этой борьбы.

Пресловутая концепция «золотого миллиарда» имеет в качестве научного обоснования эти ресурсные LT-ограничения. Дело не в «одном миллиарде» и не в «ста миллиардах» — дело в принципиальной ограниченности роста возможностей, определяемой указанными пространственно-временными ограничениями.

Суть идеи П.Кузнецова

Выяснение смысла жизни — это постижение

Закона, который реализуется Душой и Разумом.

П.Кузнецов

П.Г.Кузнецов оставил миру идею превращения невозможного в возможное. Трудно иначе назвать то, что позволяет проектировать развитие мира на основе общих законов природы.

Не менее трудно представить себе Логику, Теорию и Метод, которые образуют целостную систему — научное мировоззрение, дающее возможность Человечеству совершить переход из царства необходимости в царство свободы от нужды. Но именно П.Г.Кузнецов всей своей творческой жизнью продемонстрировал такое отношение к миру.

Основой его мировоззрения является ТВОРЧЕСТВО. В творческом процессе рождаются новые Идеи, которые обеспечивают устойчивый рост свободной энергии, устойчивый рост свободного времени Человека.

В мировоззрении П.Кузнецова переход к устойчивому развитию общества — это движение Человечества из «мира вещей» в «мир духовных ценностей». Из мира, где доминирует потребность и идея « ВЗЯТЬ », в мир, где будет доминировать идея и потребность « ОТДАТЬ » для блага людей и Человечества в целом.

Большинство нормальных людей скажет, что такой переход невозможен потому, что он полностью противоречит той реальности, которая нас окружает. Но именно такая реальность и находится в глубоком системном кризисе — поставившем Человечество на грань катастрофы.

Мировоззрение П.Кузнецова показывает выход из кризиса. Оно как бы переворачивает ситуацию и берет за «точку опоры» то, что проверено временем, то, что обеспечило сохранение развития Человека на всем протяжении его истории.

Вся история Человечества — это сохранение развития творческих задатков человеческого рода. Источником развития являются идеи, а целью — Человек, способный и реализующий свою способность к творчеству.

По этой причине лучший способ сохранить Землю для будущих поколений — это формировать людей, способных творчески решать проблемы перехода к устойчивому развитию, то есть превращать невозможное в возможное .

Творчество есть процесс превращения невозможного в возможное

П.Кузнецов

-

1 . Любое творчество — это целенаправленная деятельность, расширяющая границы возможного. Опыт Человечества показывает, что превращение невозможного в возможное реализуется тогда (и только тогда), когда имеются идеи и измерительная процедура их вклада в рост возможностей системы.

-

2 . Отсутствие устойчивого измерителя и процедуры измерения является главным источником всех возможных потерь в обществе , источником криминала, деградации, терроризма и возможного распада системы в целом. По этой причине законы системы в целом, политические цели и экономические решения, должны быть выражены в измеримой форме и взаимно согласованы — соразмерены.

Именно поэтому Всемирный Совет Предпринимателей за устойчивое развитие взял на вооружение девиз: « Достижимо то, что измеримо и все, что измеримо — достижимо ».

П.Кузнецов показал, что любому творческому процессу соответствуют два типа логик:

-

V логика исследования (или логика мышления) — от «природы к идее»;

-

V логика конструирования — от «идеи к природе».

Синтез этих логик есть разрешение диалектического противоречия, «сторонами» которого являются «категориальные пары»: например, пространство—время, материальное—идеальное, количество—качество, сохранение—изменение, бесконечное— конечное, жизнь—смерть, порядок—хаос, развитие—деградация и многие другие. Чем больше число категориальных пар использует исследователь, тем точнее он мыслит.

Он показал, что противоречие разрешается, если категориальные пары представлены в соразмерных универсальных мерах—законах , которые обеспечивают синтез разнокачественных понятий, логических и не-логических форм.

Мера как синтез качества и количества является универсальной, если ясна ее связь с пространством и временем. В этом и только в этом случае появляется возможность проверить истинность полученного вывода как в математическом, так и в прикладном (практическом) смысле.

Выражая категориальные пары в пространственно-временных мерах, он показал, что синтез логики мышления и логики конструирования есть качественно новая логика — логика проектирования различных форм движения выраженных в универсальных мерах— законах.

Два сопряженных процесса — логика мышления и логика конструирования — это два названия единого процесса проектирования будущего мира .

Эта качественно новая логика и есть логика превращения невозможного в возможное на основе универсальных мер—законов. Синтез теорий естественных, технических и гуманитарных наук, стал возможным на основе этой логики.

Использование универсальных мер дало возможность рассматривать понятия разных предметных областей как проективное пространство с инвариантом, допускающее преобразование по определенным правилам. Все базовые понятия системы природа— общество—человек стали рассматриваться как группа преобразований с инвариантом. В качестве инварианта выступили общие законы природы, выраженные в пространственновременных мерах.

Названия инварианта, выраженные в понятиях той или иной предметной области, являются его проекцией в той или иной частной системе координат . Вся совокупность проекций одного и того же инварианта образует понятие ГРУППЫ , а правила перехода от записи в одной системе координат (или предметной области) к записи в другой системе координат (другой предметной области) — понятие ПРЕОБРАЗОВАНИЕ .

Вся совокупность перечисленных понятий и образует понятие ТЕНЗОР. Это в свою очередь дало возможность П.Кузнецову рассматривать мир как мультитензор или группу преобразований с системой общих законов природы — инвариантов.

Логика проектирования развилась в тензорную методологию проектирования будущего мира как научный инструмент правильного применения общих законов природы для управления развитием в системе природа-общество-человек.

Что объединяет все идеи П.Кузнецова

Все мои идеи — элементы общей цепи, составные цепочки, связывающей процессы перехода лучистой энергии, рассеивающейся в пространстве, в явления Жизни, но каждая покрывает свою предметную область.

П.Кузнецов

Мы квалифицируем П.Г.Кузнецова как выдающегося ученого современности. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что нового дал П.Г.Кузнецов мировой науке для решения проблем Человечества.

Мы хотим показать вклад с учетом названия нашего доклада. Можно было бы выделить в творчестве П.Кузнецова «частные звенья», упорядоченные во времени и показать их связь.

Однако, на этом пути остается без ответа главный вопрос : Имеется ли та нить, которая сшивает эти частные звенья в единое целое? Что является инвариантом, независящим от названия частных научных проблем, которые решал П.Г.Кузнецов.

Если нет ответа на этот вопрос, то крайне сложно правильно понять связи энциклопедической целостности всех идей и работ П.Г.Кузнецова. если такой ответ есть, то из него и должен следовать вывод о месте П.Г.Кузнецова в мировой науке.

Это невероятно сложные вопросы. Чтобы ответить нам пришлось написать пять книг, сделать учебник, несколько раз специально написать о П.Г.Кузнецове. И все равно сохраняется чувство неудовлетворенности. Очевидно, что еще не один раз придется переосмысливать эти вопросы.

Все работы Побиска Георгиевича — это энциклопедически целостная картина научных знаний об общих законах сохранения и изменения в живой и неживой природе. В соответствии с его методологией их можно было бы условно назвать как «группу преобразований с инвариантом».

Инвариантом выступает система общих законов природы, а группой преобразования — различные предметные области, изучаемые естественными, техническими и гуманитарными науками.

Все работы П.Г.Кузнецова можно разделить на две большие группы:

-

1. работы, в которых дается научно-теоретическое постижение инварианта—закона;

-

2. работы, в которых показывается правильное применение закона в разнообразных предметных областях.

Первая группа — постижение закона.

Вторая группа — правильное применение закона.

Истоки открытий П.Кузнецова

Зачем Космос? Каково его назначение? И зачем Человечество? Они образуют новую категориальную пару, которую пока, в виде категориальной пары, никто как следует не изучал.

П.Кузнецов

Существует ряд выдающихся открытий в философии, математике, физики, химии, биологии, технике, экономике, медицине, социологии, праве, образующих сущностные элементы системы научных знаний о законах Природы (включая общество и Человека). Нужно было выделить эти сущности и что очень важно, устранить разрывы в связях между знаниями естественных, технических и гуманитарных наук. Но для этого нужно было быть П.Г.Кузнецовым, чтобы показать на универсальном LT-языке (Пространства—Времени) взаимосвязь идеального и материального Логики Пространства и Логики Движения, синтез качества и количества, законы сохранения и изменения в системе природа—общество— человек, методологию правильного применения на практике законов для управления развитием.

Существует очень много вопросов, на которые в науке нет ответа. Но еще Гегель показал, что «ответ на вопросы, которые остаются без ответа, заключается в том, что эти вопросы должны быть иначе поставлены».

П.Г.Кузнецов гениально просто мог ставить вопросы «иначе» . В результате — находился изумительно простой ответ. И этот ответ содержал в себе новое знание о сущности явления или процесса. И не просто новое знание, а новое научное знание, выраженное в мере. И не просто выражено в мере, а в универсальной мере , допускающей проверку в любой независимой от частных точек зрения системе координат.

Так возникало новое научное знание, имеющее общеобязательное значение. Так делалось научное открытие. Так открывалось система общих законов природы. На пути постижения этой системы требовалось иметь обоснованный ответ на очень много крайне сложных вопросов, которые на протяжении длительного времени оставались без ответа, препятствуя тем самым синтезу естественно-научных, технических и гуманитарных знаний в целостную конструкцию единого мира.

Мы хотели бы привести список выдающихся мыслителей и ученых, фундаментальные работы которых явились основанием универсальной системы общих законов.

Мы хотим поставить вопрос: «Что нового сделал П.Г.Кузнецов по сравнению с такими выдающимися мыслителями и учеными как: Н.Кузанский, И.Кеплер, И.Ньютон, Лагранж, Лаплас, И.Кант, Г.Гегель, С.Карно, К.Гаусс, Р.Майер, Клаузиус, К.Маркс, Ф.Энгельс, С.Подолинский, Н.Лобачевский, А.Эйнштейн, Клейн, О.Веблен, Н.Бурбаки, Гурвич, Э.Бауэр, В.Вернадский, Г.Крон, Р.Бартини, Л.Ларуш.

Каждый из них внес неоценимый вклад в мировую науку, научное мировоззрение и миропонимание, оказал влияние на развитие идей П.Г.Кузнецова.

Что же нового по сравнению со своими Великими предшественниками сделал в науке П.Г.Кузнецов?

-

1. Он сумел выделить вопросы, без ответа на которые невозможно устранить разрывы в связях между философией, математикой, естественными, техническими и гуманитарными науками — между научно-теоретическими знаниями и возможностью их правильного использования в практике управления развитием в системе природа-общество-человек.

-

2. Он сумел выделить «стержневые» вопросы так, что ответы на них позволяют на «законной основе сшить» раздробленные и несоизмеримые знания в единую конструкцию мира, части которой можно сознательно изменять, сохраняя развитие в целом. До него невозможно было ясно и определенно сказать: «Как философские идеи идеалиста Гегеля связаны с идеями инженера-физика Крона? Как законы Кеплера, Ньютона, Лагранжа, Максвелла, Клаузиуса, Маркса, Подолинского, Эйнштейна, Вернадского выразить на универсальном языке Пространства-Времени? Как идеи о биосфере-ноосфере В.И.Вернадского правильно использовать при проектировании будущего мира на законной основе?

-

3. Он дал ответ на эти вопросы в такой форме, которая указывает путь объединения — синтеза несоразмерных и поэтому казалось бы несовместимых идей и теорий в естественных, технических и гуманитарных науках.

-

4. Он оставил научно-теоретическую логику мышления, постигнув которую можно открывать новые законы природы, проектировать конкретные системы, управлять развитием на любом уровне системы природа—общество—человек, превращать невозможное в возможное.

-

5. Никто до него:

-

❖ не предложил универсальный язык и метод описания законов природы;

-

❖ не дал понятие общий закон природы, выраженный на универсальном языке Пространства-Времени;

-

❖ не сформулировал общий закон развития Жизни в универсальных LT-мерах;

-

❖ не показал в явном виде аналитическую связь общих законов природы с законами исторического развития Человечества;

-

❖ не сформулировал универсальные инварианты исторического развития Человечества;

-

❖ не предложил тензорную методологию проектирования будущего мира;

-

❖ не показал, что:

-

• синтез теории в естественных, технических и гуманитарных науках;

-

• конструирование технологий машин и механизмов;

-

• организация различных систем — есть лишь стороны единого процесса проектирования и управления ходом исторического развития

Человечества.

И, наконец, П.Г.Кузнецов многих людей научил творчески мыслить. И на нас, учениках Побиска Георгиевича, лежит ответственность сделать так, чтобы естественнонаучное мировоззрение П.Г.Кузнецова стало достоянием Человечества.

Почему нельзя обойтись без закона природы в решении проблем устойчивого развития Человечества?

Существует широкая область явлений, в которых второй закон термодинамики не имеет силы. И именно эта область физических явлений носит название Жизнь. Обратное положение имеет название Смерть. Борьба между ними и образует всю совокупность процессов безграничного Космоса.

П.Кузнецов

Наше определение устойчивого развития принципиально отличается от других прежде всего тем, что оно основано на общем законе природы, открытом П.Г.Кузнецовым.

Эксперты ООН объявили, что они способны согласовывать свою деятельность с законами природы. Но с какими законами и как именно согласовывать деятельность сказано не было.

В то же время основная трудность в разработке «по уму» Стратегии устойчивого развития и определении эффективной экологической, экономической и социальной политики заключается в том, что законы права, цели и решения не согласованы с законами природы, с динамикой ее воспроизводства.

Эта рассогласованность порождает разрыв связей в системе «природа—общество— человек» и является причиной глобального системного кризиса.

Все законы можно разделить на два типа:

-

1. законы, которые можно принять и отменить при определенных

-

2. законы, которые нельзя ни принять, ни отменить ни при каких

обстоятельствах;

обстоятельствах.

Законы первого типа называются законами Права, а законы второго типа — законами Природы.

Законы Права Человек производит.Законы Природы Человек открывает

Закон Природы — это правило, которое подтверждено практикой и на протяжении тысяч лет просеяно через сито времени. В нем остается неисчезающая сущность, самое глубокое и нужное каждому Человеку — устойчивое правило сохранения Жизни.

Это правило не зависит от частных точек зрения и поэтому становится достоянием Человечества, определяет его мировоззрение. Его нельзя отменить. Оно становится общеобязательным. Но им нужно научиться пользоваться и правильно применять при выработке политики .

Единственным, прописанным в науке законом, характеризующим устойчивое направление изменений в природе, является второе начало термодинамики. Мы полагаем, что нет необходимости объяснять, что если деятельность согласовывать с этим законом, то неизбежны пределы роста и последующая смерть всего живого.

Странам было предложено самостоятельно разработать программы развития, полагая, что после их согласования можно будет сделать единую программу развития Человечества.

Мы утверждаем, что даже если это и произойдет и все страны разработают свои программы развития, то все равно нет никакой гарантии сохранения развития Человечества в целом.

Почему? Да потому, что все равно это будет частная позиция, выражающая лишь «мгновенные» интересы на «бесконечно малом» отрезке исторического времени, без учета накопленного Человечеством опыта за миллионы лет своего существования и развития, без учета законов эволюции всего Живого на Земле на протяжении 4-х миллиардов лет.

Ниже мы приводим ряд аргументов, раскрывающих эту позицию.

-

1. Нельзя привести ни одного примера устойчивого развития той или иной страны (или региона) за все время ее существования . В жизни каждой страны, также как и в жизни каждого человека бывают периоды расцвета и упадка. Любая конкретная живая система смертна. И только Жизнь как космическое целое — геологически ВЕЧНА. Существует противоречие между смертностью индивидуума и вечностью явлений Жизни .

-

2. Устойчивое развитие предполагает изменения, последствия которых необходимо предвидеть в длительной перспективе. Только в этом случае можно оценить влияние на возможности удовлетворять потребности будущих поколений. Речь идет о временных отрезках проектируемых изменений порядка 50-100 лет.

-

3. На пути перехода к устойчивому развитию высказываются самые разные, зачастую прямо противоположные точки зрения. Каждая сторона выдвигает определенные аргументы, достойные внимания. На как соединить противоположные позиции?

Но как согласовать конкретные программы и решения с ВЕЧНОСТЬЮ ? Без ясного правила это сделать невозможно. Но именно закон и является «сухим остатком», квинтэссенцией этой вечности. В законе и формулируется ПРАВИЛО , которое можно использовать при формировании и оценки последствий программ и решений.

Наличие закона дает возможность учесть вечный опыт эволюции. Без закона невозможно на практике учесть этот опыт .

Оценить долгосрочные последствия проектируемых изменений в несоразмерных мерах экономики, математики, физики, химии, биологии, экологии, политики принципиально невозможно .

Необходим закон, выраженный в универсальных мерах, дающих возможность соразмерить разнокачественные процессы в системе природа—общество—человек.

Без закона неизбежно будет иметь место искаженная картина. Только на законной базе можно оценить долговременные последствия проектируемых изменений .

Еще И.Кант показал, что это возможно только при наличии объективного закона. Только на законной основе можно согласовать частные точки зрения так, чтобы система в целом сохранила развитие.

Без закона, выраженного в универсальных мерах, согласовать противоположные позиции принципиально невозможно.

Высказанные соображения дают возможность ответить на вопрос: «Почему нельзя обойтись без закона?».

-

1. Без Закона невозможно соразмерить и соединить в единое целое огромное поле частных точек зрения: соединить так, чтобы сохранить развитие системы в целом (т.е. сделать так, чтобы всем, в сущности своей, было выгодно).

-

2. Без Закона невозможно сделать ситуацию предсказуемой в перспективе нескольких поколений (50-100 лет).

-

3. Без Закона невозможно на практике учесть обобщенный опыт развития Жизни на Земле.

-

4. Без Закона невозможно проектировать изменения в отдельных частях системы природа-общество-человек так, чтобы система в целом сохраняла свое развитие в длительной перспективе.

-

5. Без Закона невозможно оценить отдаленные последствия принимаемых программ и решений, влияющих на безопасность и развитие региона, страны, мирового сообщества.

-

6. Без Закона управление субъективно и неизбежно порождает конфликтные

-

7. Без Закона прямо противоположные точки зрения равноправны и нет никаких

-

8. Без Закона имеет место — БЕЗЗАКОНИЕ.

ситуации.

гарантий продвижения общества к устойчивому развитию.

Теперь мы хотим ответить на вопрос: «Зачем нужен Закон?»

Закон нужен затем, чтобы выбрать правильный путь развития . Всякий путь имеет «начало» и направление движения.

Закон нужен затем, чтобы мы понимали:

-

V свое начало;

-

V направление движения;

V возможные результаты на пути движения.

Каждый Человек, как и любая живая система, является заложником своих начал: рассеивания и накопления свободной энергии. В соответствии с одним началом имеет место диссипация энергии, ведущая к хаосу и Смерти. В соответствии с другим имеет место антидиссипация, ведущая к большей организованности, порядку и развитию Жизни.

Во взаимодействии этих начал и образуется путь нашего движения в будущий мир. И оттого, какое начало доминирует , зависит направленность и скорость нашего движения.

Если доминируют процессы диссипации — мы приближаемся к смерти. Если доминируют процессы антидиссипации — мы удаляемся от смерти.

Поэтому чрезвычайно важно иметь возможность контролировать оба процесса.

Но что значит словосочетание: «контролировать оба процесса»? Это значит, что мы должны уметь соразмерять оба этих процесса. Но для того, чтобы соразмерять эти разнонаправленные процессы, нужно иметь общую меру и точку отсчета. В противном случае, результаты будут условными, не имеющими практического значения. Поэтому очень важно понять, что сохраняется и что изменяется в этих процессах?

Понимая, что сохраняется в этих процессах, мы, тем самым, получаем «точку опоры» — правило устойчивости, не зависящее от направления движения.

Понимая, что изменяется в этих процессах, мы получаем возможность соразмерять оба процесса, опираясь на «правило устойчивого изменения».

Итак, что же сохраняется в этих процессах?

Может быть сохраняется энергия?

Если энергия сохраняется, т.е. E = const, то изменение энергии во времени равно нулю, т.е. dE/dt = 0. Полная мощность системы равна нулю.

Это значит, что система является замкнутой. В ней нет обмена потоками энергии со средой.

Но ведь любая живая система является открытой, то есть обменивается энергией со средой. Ее мощность не равна нулю. Следовательно, сохранение энергии не может рассматриваться в качестве инварианта диссипативных и антидиссипативных процессов.

И здесь возникает вопрос: « Существует ли общий закон природы, из которого следуют оба эти процесса? ».

Что такое «Общий закон природы»

Не сразу бросается в глаза, что в современной науке (в физике в том числе) отсутствует стандартное определение общего закона природы, выраженное в универсальных пространственно-временных мерах.

Существует много конкретных законов физики, химии, биологии, экономики. Но как законы Кеплера, Ньютона, Максвелла, Маркса, Клаузиуса, Эйнштейна, Вернадского связаны между собой? Какое качество сохраняется несмотря на количественные изменения? Каковы границы действия того или иного закона? Что является универсальной мерой, синтезирующей качественные и количественные свойства различных законов реального мира?

Отсутствие ответа на эти вопросы и означает отсутствие понятия общий закон природы.

А.Эйнштейн сформулировал требование инвариантности, но стандартного определения и обоснования понятия общего закона природы, выраженного в пространственно-временных мерах, не оставил.

Гейзенберг видел одну из основных задач современной физики в том, чтобы дать максимально простое понятие закона природы.

«Нам следует немедленно вернуться назад к детерминистским законам и строгим правилам» (М. Грызинский, 2000 г.). Но возврат назад не снимает вопроса: «Почему квантовая механика зашла в тупик?». На этот вопрос существуют разные ответы.

Мы хотели бы обратить внимание, что в современной квантовой теории отсутствует понятия соизмеримости и соразмерности процессов. Отсутствие этих понятий порождает неопределенность.

Как ни парадоксально, но и теория относительности (общая и специальная) не решает проблемы Пространства—Времени. «Злого гения» Минковского, предложившего псевдоэвклидово пространство с четырехмерной геометрией сигнатуры < +--->, явно недостаточно, чтобы разрешить противоречия между различными типами систем Реального мира и различными типами геометрических Пространств: евклидовым и не-эвклидовым, паскалевым и не-паскалевым, дезарговым и не-дезагровым, римановым и не-римановым и др.

Но еще Великий Н.Лобачевский предполагал, что каждому типу геометрических пространств соответствует определенный класс систем физического мира.

Естественно возникает вопрос: «Как определить эти классы? Как установить между ними связи?».

Без ответа на эти вопросы невозможно определить систему общих законов природы, выраженных в универсальных соразмерных мерах и установить пространственно-временные границы действия того или иного общего закона природы.

Тем не менее П.Г.Кузнецов совместно с Р.Бартини в 1974г., показав множественность геометрий и множественность физик открыли пространственно-временную связь между ними и подтвердили ее на примере практически всех известных законов физики. Эти результаты были предметом обсуждения в 1973-1974 годах с академиками Н.Н.Боголюбовым и Б.М.Понтекорво и получили их одобрение.

Мы считаем эти работы действительной исконной основой точного научного знания, дающей возможность построить здание научного мировоззрения на прочном фундаменте общих законов природы.

Однако, до публикации выдающегося ученого и авиаконструктора Р.О.Бартини в 1965г. таблицы LT-размерностей сделать это было невозможно.

Отсутствовал ответ на два фундаментальных вопроса:

-

1. Как пространственные LR-меры связаны с ТS-мерами времени?

-

2. Как все физические величины выразить в LRTS-мерах*?

Ответ на эти вопросы и дала система LRTS-величин Бартини, открытая им еще в 30-х годах (рис. 1.).

R и S — целые (положительные и отрицательные) числа. -

∞

∞

.

|

\ L |

-2 L |

-1 L |

0 L |

1 L |

2 L |

3 L |

4 L |

5 L |

6 L |

у у у у у у у у у у |

||

|

1 - 6 |

56, Л 56, 5^ Jk 55, 5и N |

L3T6 |

LT6 |

Изменение мощности |

Скорость передачи мощности |

|||||||

|

г |

Изменение давления |

Поверхностная мощность |

Скорость изменения силы |

Мощность |

Скорость передачи энергии |

|||||||

|

г |

Изменение плотности |

Давление |

Угловое ускорение массы |

Сила |

Момент силы Энергия |

Скорость передачи действия |

||||||

|

г |

Изменение углового ускорения |

Плотность |

Напряженность эл-маг. поля Градиент |

Массовый расход |

Скорость смещения заряда Импульс |

Момент количества движения Действие |

Момент действия |

|||||

|

г |

Изменение объемной плотности |

Массовая плотность Угловое ускорение |

Ускорение |

Разность потенциалов |

Масса Количество магнетизма Количество электричества |

Магнитный момент |

Момент инерции |

|||||

|

1 - 1 |

LT |

LT |

Частота |

Скорость |

Обяльность 2-х мерная |

Расход объемный |

Скорость смещения объема |

|||||

|

। 0 |

LT |

1_Т |

Изменение проводимости |

Безразмерные константы |

Длина Емкость Самоиндукция |

Поверхность |

Объем пространственный |

|||||

|

I 1 |

LT |

Изменение магнитной проницаемости |

Проводимость |

Период |

Длительность расстояния |

LT |

||||||

|

। 2 |

l_T |

Магнитная проницаемость |

LT2 |

Поверхность времени |

1_1Т2 |

|||||||

|

Г |

L3T3 |

L2T3 |

LT3 |

Объем времени |

||||||||

|

т4 |

( |

) 2X3/4 / 5Х6Х?/ 8 X9/10 |

||||||||||

Система пространственно-временных величин

Рис.1.

Система состоит из бесконечных вертикальных столбцов, представляющих собой ряд целочисленных степеней длины и бесконечных горизонтальных строк — целочисленных степеней времени. Пересечение каждого столбца и каждой строки автоматически дает размерность той или иной величины.

Становым хребтом таблицы можно считать столбец L0 и строку Т0, на перекрестии которых находится своеобразная опорная точка системы; совокупность всех безразмерных физических констант. (Примером последних может служить угол, выраженный в радианах.) Идя от этой точки по горизонтали вправо, мы получаем все чисто геометрические величины — длину, площадь, объем, перенос объема вдоль прямой, перенос объема на анизотропной площади и перенос объема в анизотропном пространстве. Перемещение же от нее влево дает распределение каких-либо безразмерных величин на единицу длины, площади и объема. (Простейшим примером величины L–1 · T0 может служить изменение угла поворота на единицу длины — кривизна.)

Сложнее понять смысл величин, находящихся в клетках столбца при перемещении по вертикали. Двигаясь вверх, мы получаем сначала частоту — изменение безразмерной величины за единицу времени. В простейшем случае это угловая скорость — изменение во времени угла поворота, выраженного в радианах. Затем следует изменение изменения безразмерной величины за единицу времени. В случае вращательного движения это представляет собой изменение угловой скорости, то есть угловое ускорение, и т.д.

Перемещение вниз от опорной точки дает «временную длину», то есть время, в течение которого происходит то или иное изменение безразмерной величины. В простейшем случае колебательного или вращательного движения это период. Считая время их, не зависящим от направления перемещения, мы можем ограничиться только «временной длиной», которая в совокупности с изотропным трехмерным пространством образует всем нам знакомое по учебникам четырехмерное пространство — время. Но могут существовать и более сложные случаи. Скажем, два скрепленных взаимно перпендикулярных маятника в зависимости от направления ускорения будут давать различные показания. Для учета этого обстоятельства требуется представление о «временной площади». Добавив третий маятник, перпендикулярный к первым двум, необходимо ввести представление о «временном объеме».

Уяснив себе суть изменений, происходящих при перемещении по горизонтали и вертикали, поняв, что смещение вверх на одну клетку эквивалентно изменению величины за единицу времени, а вправо — переносу величины на единицу длины, нетрудно заполнить все клетки кинематической системы. Скажем, в столбце L1 переход на этаж над единицей длины дает линейную скорость, то есть изменение длины во времени. Поднявшись выше, мы получаем изменение этой величины за единицу времени — то есть линейное ускорение. Еще выше расположено логически представимое, но не использующееся в физике понятие — изменение линейного ускорения за единицу времени, и т.д. Ниже клетки L1T0 расположена встречающаяся в физике, но не имеющая специального названия величина — время, необходимое на изменение длины на единицу. Построив точно таким же образом все остальные столбцы, мы получим таблицу, в которой перемещение по диагонали вправо и вверх эквивалентно умножению исходной величины на линейную скорость.

Не правда ли, стройная система! Но в ней скрыты два подводных камня. Прежде всего: при выбранных нами пределах в целиком заполненной таблице насчитывается сто величин. По самому скромному подсчету, более половины из них пока не используется в науке. В то же время, как мы уже указывали, в научном обиходе сейчас применяется не менее 200 основных и производных единиц измерений, большей части которых мы не видим в нашей логично построенной системе.

В чем же дело? Почему возникает столь значительное количественное расхождение?

Причина в том, что одну и ту же пространственно-временную размерность могут иметь различные физические величины. Поэтому каждая клетка таблицы определяет не одну, а целый набор разных физических величин, имеющих, однако, одинаковую LT-размерность, то есть одинаковую качественную определенность.

Второй подводный камень — отсутствие привязки таблицы к физической реальности, выражающееся в том, что в ней есть пока только «изменения», «скорости» и «ускорения», но нет таких фундаментальных величин, как масса, сила, энергия и др. Однако метод преодоления этой трудности был подсказан Дж. Максвеллом еще в 1873 году, когда он в своем трактате «Электричество и магнетизм» установил, что размерность массы — [L3 · Т–2]. Основой для этого важнейшего выражения послужил третий закон И. Кеплера, чисто эмпирически установившего: отношение куба радиуса орбиты, по которой планета обращается вокруг Солнца, к квадрату периода ее обращения есть величина постоянная. Позднее Ньютон объяснил, что означает этот факт: формула доказывала существование некой величины, которую он назвал массой и которая сохраняется постоянной в планетных движениях...

От массы нетрудно перейти к размерности импульса — количества движения — путем умножения ее на скорость: для этого достаточно переместиться в клетку по диагонали вверх и вправо. Клетка вверх по вертикали дает изменение импульса во времени — силу, а клетка по горизонтали вправо — две величины, получающиеся умножением импульса на длину. Если произведение векторное, мы имеем векторную же величину — момент импульса. А если скалярное — то опять-таки скалярную, часто используемую в теоретической физике, — действие.

Умножив силу на путь, то есть, переместившись по горизонтали вправо, получаем одну и ту же размерность для скалярной величины — работы или энергии — и для векторной — момента силы. Поднявшись по вертикали вверх, что означает изменение энергии за единицу времени, получаем размерность мощности, и т.д.

Но Бартини использовал таблицу в основном для проверки правильности аналитических выкладок при проектировании различных технических систем. Он не знал, что клеточки таблицы есть одновременно законы сохранения.

Только в 1973 г. после появления работ П.Г.Кузнецова «Универсальный язык для описания физических законов», «Множественность геометрий и множественность физик» (1974г. совместно с Бартини), «Искусственный интеллект и разум человеческой популяции» (1975г.) — все стало на свое место .

Таблица LT-размерностей стала тем «гвоздем», который по удачному выражению Г.Смиронова сколачивает математику и физику в единую конструкцию. Мы добавим к этому и философию.

П.Г.Кузнецовым было установлено, что идеальные объекты философии и математики прочно связаны с материальными объектами физики. Более того, словарь исходных терминов всех прикладных математических теорий образуют величины таблицы LT.

Среди многочисленных определений математики есть и такое, которое представляет ее как «цепочку тавтологий». Что это означает?

Согласно современным представлениям все содержательные утверждения можно разделить на две группы: те, которые констатируют факты, поддающиеся экспериментальной проверке, и те, которые не зависят от эксперимента и могут быть верны или неверны, как словесные утверждения . Так вот, утверждения второго рода называются «тавтологиями», и они-то как раз и составляют содержание математики. «Утверждение является тавтологическим, — писал австрийский математик Р. Мизес, — если оно независимо от любых экспериментов, потому что оно ничего не говорит о действительности вообще и представляет собой только переформулировку или пересказ произвольно установленных логических правил».

Таким образом, прав был Ч. Дарвин, когда утверждал: «Математика подобно жернову перемалывает лишь то, что под него засыплют». И чаще всего математическая «засыпка» представляет собой различные совокупности чисел, а содержание собственно математики — их перемалывание, то есть такие операции, которые меняют форму, не меняя существа. Если ясно понять это, эффективность математики в естественных науках перестанет быть загадкой: ведь обработка чисел не привносит в них ничего нового, и если они соответствуют физической реальности, то и все, полученное из них с помощью умозрительных операций, тоже соответствует действительности, Таким образом, все «секреты» и «тайны» сосредоточены там, где непрерывные, континуальные физические величины превращаются в ряды чисел. А это происходит не тогда, когда вычисляют, а тогда, когда измеряют, то есть «экспериментально с помощью меры сравнивают данную величину с другой, однородной с нею величиной, принятой за единицу измерения». Требование однородности играет здесь принципиальную роль, ибо только в пределах одного рода, одного качества возможно суммирование величин.

Нетрудно понять, что именно в единицах измерений и скрыта тайна необычайной эффективности математики в естественных науках , ибо эти единицы представляют собой, образно говоря, «гвозди», которыми математика «приколачивается» к физическим явлениям. И не случайно, что разработкой единиц измерений и их систем занимались самые выдающиеся и проницательные ученые мира.

Сложность цивилизации, как в зеркале, отражается в сложности, используемых ею единиц измерения.

Потребности античного мира легко удовлетворялись считанными единицами — угла, длины, веса, времени, площади, объема, скорости. А в наши дни Международная система единиц измерений, помимо семи основных единиц (длина, масса, время, количество вещества, температура, сила тока и сила света), содержит две дополнительные (плоский и телесный угол) и около 200 производных, используемых в механике, термодинамике, электромагнетизме, акустике, оптике. Кроме Международной системы, используется на практике и ряд других систем; СГС — сантиметр, грамм массы, секунда; английская FPS — фут, фунт, секунда и т.д. Хотя с 1963 года Международная система является предметом законодательных актов во многих странах, среди ученых продолжаются споры о наиболее обоснованном выборе числа и вида основных единиц.

В самом деле, почему в свое время Гаусс принял в качестве основных именно три единицы, а, скажем, не пять или одну? Почему их число впоследствии пришлось увеличить до семи? Есть гарантии, что в будущем не придется расширять этот список дальше? Имеется ли строгое обоснование у всех существующих систем, или в основе их лежат не поддающиеся строгому определению соображения удобства пользования?

Следует заметить, что еще в 1969г. П.Г.Кузнецов показывал свой вариант универсальной системы LT-размерностей, который он получил еще до знакомства со знаменитой работой Р.Бартини. О работе Бартини стало известно, когда в 1970г. В.М.Капустян на одном из семинаров Кузнецова сказал, что «видел нечто подобное у какого-то итальянца», а в последствии выяснилось, что нечто подобное предлагал Б.Браун в 1941г., а еще раньше — Герман в своей Форономии в 1716г.

Теперь стало принципиально важно открыть универсальные свойства системы LT, которые и дали возможность ввести понятие «общий закон природы», а впоследствии и тензорное представление универсальной системы общих законов природы.

И сделал это П.Г.Кузнецов.

Он показал, что LT-таблица в целом является классификатором качеств систем материального и идеального мира. Каждая клеточка таблицы — это класс систем, имеющий определенную универсальную меру. Она устанавливает границы между системами разного класса. Эти границы определяются пространственно-временной размерностью LT-величин. В пределах определенной размерности сохраняется КАЧЕСТВО системы, а ее изменения носят чисто количественный характер. Однако количественные перемены не изменяют качество системы тогда и только тогда, когда сохраняется универсальная мера, то есть LT-размерность остается постоянной.

Общим свойством любого закона природы является то, что он проявляет свое действие в границах качества, сохраняющего определенную LT-размерность .

Исследуя свойства тензоров Г.Крона, П.Г.Кузнецов установил, что таблица LT-размерностей является универсальной системой координат. Переход из одной «клеточки» в другую — это переход в другую систему координат, обладающую своей мерой, синтезирующей качество и количество в данном классе систем.

В силу этого общий закон природы — это утверждение о том, что величина [L R T S ] является инвариантом, не зависящим от выбранной частной системы координат (не зависящей от частной точки зрения наблюдателя) .

Стандартным изображением общего закона природы является приравнивание величины [LRTS] = const. Каждый конкретный закон природы — это проекция общего закона в той или иной частной системе координат.

Один из них — это установленный Кеплером в 1619 году закон постоянства гравитационной массы в планетных движениях. Однако он не был первым в истории законом сохранения. Таковым стал знаменитый второй закон Кеплера, датированный 1609 годом: секториальная скорость — площадь, ометаемая в единицу времени радиус-вектором планеты, движущейся по орбите, есть величина постоянная.

Третий в истории закон сохранения — закон сохранения импульса — открыл в 1686 году И. Ньютон, и после этого наступил более чем столетний перерыв. Лишь на переломе веков — в 1800 году — П. Лаплас оповестил о четвертом законе — законе сохранения момента импульса. Спустя 42 года Р. Майер открытием закона сохранения энергии продолжил ряд, а Дж. Максвелл в 1855 году завершил его, применив закон сохранения мощности, необходимой для существования постоянного поля.

Нетрудно убедиться, что таблица система LT позволяет упорядочено расположить эти шесть законов. Они идут от безразмерных констант по диагонали вправо и вверх, характеризуя тенденцию к включению в физическую картину мира все более сложных понятий. Причем новые, более сложные величины включают прежние законы на правах частных случаев, открывая такие классы явлений, в которых они утрачивают свою силу.

Выше было показано, что закон сохранения энергии не может быть тем «началом», которое объединяет явления Жизни так как они находятся за границами его действия.

Эти явления находятся под контролем закона сохранения мощности: как утверждения о том, что полная мощность на входе в систему равна сумме активной мощности и мощности потерь на выходе системы : N = P + G, где N — полная мощность, Р — активная (полезная) мощность, G — мощность потерь.

Из этого закона следует, что любое изменение активной мощности компенсируется изменением мощности потерь и находится под контролем полной мощности системы. Это означает, что процессы рассеивания и процессы накопления энергии, процессы хаоса и порядка, Жизни и Смерти находятся в компетенции закона сохранения мощности.

Кто открыл закон сохранения мощности как общий закон природы?

П.Кузнецов многократно отмечал, что Лагранж в 1788г. установил этот закон в аналитической механике, Д.Максвелл с 1855г. использовал его при изучении Фарадеевых линий, Г. Крон с 1930-1968г. — в преобразованиях электрических сетей. И каждый из них использовал то или иное выражение закона сохранения мощности, записанное в той или иной частной системе координат.

В этом смысле все приведенные формулировки закона сохранения мощности являются частными . Все они есть проекция общего закона в частную систему координат:

У Лагранжа такой частной системой является механика;

У Максвелла — Фарадеевы линии;

У Крона — электрические сети.

П.Г.Кузнецов нигде не называл автора общего закона сохранения мощности. И это не случайно. Все известные представления есть то или иное количественное выражение общего закона в той или иной частной системе координат. Все они — представители общего закона.

Но что объединяет различные количественные представления одного и того же общего закона? Ответ на этот вопрос дал вопрос дал П.Кузнецов.

Их объединяет закон сохранения мощности как общий закон природы — утверждение о том, что качество с размерностью мощности является инвариантом в классе открытых систем .

До П.Г.Кузнецова была открыта количественная сторона универсальной меры — мощность. П.Г.Кузнецов открыл качественную сторону этой меры и показал ее связь с количественной стороной . Именно П.Г.Кузнецов представил меру мощность как общий закон природы, обладающий двойственной природой : качественной и количественной ∗ .

Что это дает?

Это дает возможность представить общий закон природы как группу преобразований с инвариантом мощности. Все частные формулировки закона образуют группу преобразований, инвариантом которой является размерность мощности.

Появилась возможность переходить из одной системы координат в другую, не нарушая общего закона. Появилась возможность решать проблемы одной предметной области, используя знания другой предметной области, где эта проблема имеет лучшее решение.

∗ В дальнейшем двойственная природа инварианта мощности нашла математическое и прикладное развитие в работах — доктора тех. наук, академика РАЕН А.Е.Петрова.

Мы рассмотрели закон сохранения мощности как один из общих законов природы, открытых П.Г.Кузнецовым.

Если высшей целью науки является открытие законов природы, то необходимо признать, что открытие универсальной системы общих законов природы — является Великим открытием.

Именно это открытие и сделал П.Г.Кузнецов, опираясь и развивая философские, естественно-научные и гуманитарные идеи многих его великих предшественников.

Открытие универсальной системы общих законов природы

Законов природы в принципе может быть столько, сколько существует мер-величин. Но поскольку принципиальных ограничений на количество величин не существует, то и законов природы может быть бесконечно много.

Из того факта, что известные сегодня меры-законы можно пересчитать по пальцам, не следует, что открыты все законы природы. Их список будет пополнятся в ходе развития научной мысли.

П.Г.Кузнецов показал главное направление поиска.

Открытые им инварианты исторического развития Жизни показывают магистральное направление движения научной мысли во благо Человека и устойчивого развития Человечества в системе природа—общество—человек.

Прямолинейное формально-логическое мышление не может разрешить противоречие между «тождественным самому себе» и в этом смысле неизменным идеальным миром с «нетождественным самому себе», изменяющимся материальным миром.

Но каждый из нас является представителем обоих миров. В каждом из нас «зашито» как материальное, так и идеальное начало.

И поэтому каждый хочет понять: «Как все изменяется и в тоже время остается неизменным?». Этот философский вопрос Гегеля трансформируется на тензорном языке математики в задачу нахождения группы преобразований с инвариантом. Прикладной смысл этой задачи можно проиллюстрировать так. В обществе и природе со временем изменяется вс е: изменяется состав воды, воздуха, почвы, изменяется количество и качество товаров, их ассортимент, изменяются цены и ценности, меняются правительства, названия стран, политическое устройство и форм собственности, меняются общественные и индивидуальное сознание, меняется каждый человек, меняются представление о мире и себе. Неизменным остается только общий закон природы .

Можно прибегнуть к «дурной бесконечности» Гегеля и представить закон как разложение в ряд:

[L0T0]= [L0T0]t0+[L0T-1]t1+[L0T-2]t2+…+[L0T-K]tK+…

Нетрудно заметить, что размерность LT-величины в каждом члене ряда изменяется, но общая размерность каждого члена ряда остается неизменной. Работает принцип: «Все изменяется и остается неизменным». По существу этот принцип Гегеля и был использован П.Кузнецовым при доказательстве последней теоремы Ферма.

Нас будет интересовать проявление общего закона в возникновении, становлении и развитии Жизни как космического явления.

Трудно себе представить, но решение этой проблемы П.Г.Кузнецов рассмотрел на всех уровнях Космоса: на микро, макро и суперуровнях, — показывая , что общий закон развития Жизни сам является одним из следствий закона сохранения величины с размерностью [L5T-5]. Другим следствием закона сохранения мощности являются процессы неживой природы или, как их называл П.Кузнецов, — «явления Смерти».

Но оба явления Жизни и Смерти находятся под контролем общего закона сохранения мощности, имеющей размерность [L5T-5].

Взаимодействия этих явлений и образуют все процессы Космоса. Решение проблемы Жизни и Смерти П.Г.Кузнецов начал еще в 40-х годах. Будучи девятнадцатилетним юношей и отбывая заключение в сталинском лагере, он имел возможность общаться с такими выдающимися личностями как академик В.В.Парин и Н.Ф.Федоровский.

Его внимание было обращено к классическому вопросу Ф.Энгельса: «Куда девается лучистая энергия? Как она начинает вновь функционировать?». Без ответа на эти вопросы не получается кругооборота и возникает противоречие между первым и вторым началом термодинамики. Это противоречие было подробно рассмотрено Кузнецовым в работе 1958г. Уже тогда П.Г.Кузнецову было ясно, что для ответа на этот вопрос нужно рассматривать движение энергии во времени. Но это движение и есть мощность. Но вскоре было обнаружено, что закон сохранения мощности не прописан в физике, хотя и использовался Лагранжем и Максвеллом. И тем не менее при изучении свойств таблицы LT было обнаружено, что величина с размерностью [L5T-5] находится в правом верхнем углу таблицы и что она на данное время является наиболее общей из известных величин. Все другие величины могут быть выведены из мощности по определенным правилам.

Выше мы отмечали, что П.Г.Кузнецов гениально просто мог ставить вопрос «иначе», когда это было необходимо для «раскрытия сути проблемы». Вопрос Энгельса П.Г.Кузнецов поставил иначе:

-

1. Почему некоторые фотоны поглощаются, а некоторые не поглощаются?

-

2. Почему некоторые из поглощенных фотонов приводят к химической реакции, а некоторые дают только возбуждение молекул и теряются, передаваясь другим молекулам или излучаясь в виде люминесценции?

Ответ на первый вопрос довольно прост — каждая молекула поглощает те, и только те фотоны, которые соответствуют спектру поглощения этой молекулы.

Ответ на второй вопрос оказался связанным с радиационной теорией катализа А.Эйнштейна и частотой фотоэффекта.

Имеется кардинальное различие между поглощением фотона с частотой меньшей, чем частота фотоэффекта, и частотой, ее превосходящей.

Если частота фотона меньше частоты фотоэффекта, то мы имеем физический эффект нагревания. Если частота превосходит этот порог, то мы имеем дело с химической реакцией.

При этом, если мощность первого фотона (энергия активации с частотой фотоэффекта) меньше мощности выделившихся фотонов, имеет место самопроизвольная экзотермическая реакция с рассеиванием энергии. Если же мощность первого фотона превосходит мощность потерь, то имеет место вынужденная эндотермическая реакция с накоплением энергии.

Первый тип химических реакций сопровождается выделением энергии и является диссипативным процессом, а второй тип сопровождается поглощением энергии и является антидиссипативным процессом. Взаимодействие этих процессов охватывает весь спектр взаимодействий фотона с молекулой.

Эти физико-химические особенности процессов диссипации и антидиссипации послужили основой фотоники и резонансной теории явлений неживой и живой природы , научные основы которых были заложены П.Кузнецовым в начале 50-х годов, а первая публикация относится к 1958г.

С тех пор П.Кузнецов стал рассматривать весь Космос как целостный поток, включавший в себя три взаимодействующих волновых процесса:

-

1. Диссипативные процессы, ведущие к смерти.

-

2. Антидиссипативные процессы развития Жизни.

-

3. Переходные процессы или взаимодействие диссипативных и

- антидиссипативных процессов.

Такая позиция долгое время подвергалась остракизму, что потребовало от П.Кузнецова глубокой научной проработки на философском, математическом, естественнонаучном и гуманитарном уровнях.

В нашей совместной работе «Природа—Общество—Человек: Устойчивое развитие» показано, что в соответствии с законом сохранения мощности диссипативные, антидиссипативные и переходные процессы описываются единым уравнением , но с указанием ограничений для каждого типа процессов.

Все три типа процессов описываются одним уравнением, но с разными граничными условиями:

0 = P + G 1 , где G 1 = G - N, [L5T-5] при:

-

1. G 1 > 0 диссипативные процессы (рассеивание энергии);

-

2. G 1 < 0 антидиссипативные процессы (накопление энергии);

-

3. G 1 = 0 переходные процессы.

Диссипативные, антидиссипативные процессы и переходы между ними образуют всю совокупность сущностных процессов открытых неравновесных систем Космоса.

Речь идет о разных классах систем—процессов, находящихся в разных системах координат, принципиальное различие которых проявляется в смене знака направления их закономерных изменений во времени и пространстве.

В результате рассмотрения процесса обмена веществ в живой и неживой природе, общих и принципиально отличных свойств, самопроизвольных и вынужденных процессов П.Кузнецов приходит к выводу, что кажущиеся трудности в понимании процесса органической жизни проистекают из того, что органическая жизнь есть не предмет и не вещь, которую можно подержать в руках, а прежде всего процесс, включенный в естественно-исторический цикл эволюции Космоса .

Сохранение любого биологического вида, внутри которого идут как диссипативные процессы (рассеивание энергии), так и антидиссипативные процессы (накопление энергии), требует доминирования антидиссипативных процессов.

Он показывает противоположность доминирующих процессов обмена веществ в явлениях неживой и живой природы и приходит к выводу, что эволюция живой и неживой природы — это две стороны движения единого потока пространства—времени, где все изменяется и остается неизменным . Он показывает, что инвариантом этих процессов является закон сохранения мощности.

Инварианты исторического развития Жизни

Становится очевидным, что принцип устойчивого неравновесности Э.Бауэра и первый биогеохимический принцип В.И.Вернадского имеют явную связь и оба являются следствием закона сохранения мощности. Это становится особенно очевидным после рассмотрения П.Кузнецовым связи принципа Э.Бауэра с автоколебательными системами и перехода от классической термодинамики к электродинамике г.Крона.

Становится понятным, что эмпирическое обобщение В.И.Вернадского, принцип Клаузиуса и принцип Э.Бауэра являются проекциями общего закона природы в конкретной системе координат .

Этими системами координат и являются потоки с размерностью [L5T-5], т.е. размерностью мощности. В неживой природе поток лучистой энергии с указанной размерностью является шлаком, своеобразным отбросом дифференциации вещества. В явлениях органической жизни этот поток становится причиной, движущей силой. Под действием потока лучистой энергии возникает и развивается органическая Жизнь Земли. Из резонансной теории П.Кузнецова следуют две предпосылки происхождения Жизни : физическая и химическая.

Физическая предпосылка состояла в том, что при целочисленности отношений потоков возникли условия их резонансных взаимодействий .

Химическая предпосылка состояла в том, что создавались условия для протекания фотохимических эндотермических реакций, дающих возможность аккумулировать энергию Солнца и превращать ее в потенциальную энергию продуктов фотосинтеза.

Не исключено, что был момент в истории биосферы, когда количество живого вещества было минимально, а теперь 1013тонн. Имеет место «прогрессирующее увеличение свободной энергии живого вещества на протяжении 4-х миллиардов лет существования биосферы.

В ходе этого процесса и разрешается противоречие между смертностью отдельного индивидуума и геологической вечностью явлений Жизни в пользу неубывающего темпа роста потока свободной энергии как общего закона развития системы Жизнь в целом.

Существуют два условия развития Жизни как космического явления:

-

1. Необходимым условием является выполнение фундаментального неравенства: N > G.

-

2. Достаточным условием является ускорение роста свободной энергии за счет повышения эффективности полной мощности, то есть повышения скорости ее оборачиваемости с уменьшением мощности потерь на каждом цикле процесса.

Закон развития Жизни может быть представлен в разных проекциях, например, как волновой процесс, где каждый цикл обладает определенными свойствами.

В течении одного цикла происходит прирост мощности. При переходе на следующий цикл имеет место ситуация ускорения изменения мощности и нелинейного изменения частоты. Этот процесс можно представить как раскручивающуюся спираль, но можно представить и в другой проекции.

Закон развития Жизни можно представить и как разложение величины полезной мощности в ряд по степеням времени как независимой переменной:

P ( t ) = P0 + P1t + P 2 1 2 + P 3 1 3 + ..., [L 5 T-5]

где P 0 — начальная величина мощности [L5T-5];

P 1 — изменение за t [L5T-6];

P 2 — скорость изменения за t2 [L5T-7];

P 3 — ускорение изменения за t3 [L5T-8].

Здесь мы хотели бы обратить внимание на три обстоятельства:

-

1. Бросается в глаза, что ряд расходящийся. Однако в тензорном анализе с

-

2. Легко заметить, что имеет место изменение скорости протекания процесса во времени, но качество процесса сохраняется , что фиксируется неизменностью размерности каждого члена ряда. Работает закон: [L5T-5]=const. Выполняется принцип Гегеля: «Все изменяется и остается неизменным».

-

3. Процесс является хроноцелостным . Здесь прошлое, настоящее и будущее связаны между собой, образуя целостность процесса сохранения устойчивой неравновесности во все времена.

инвариантом мощности и спинорном методе Кузнецова—Пшеничникова существуют регулярные процедуры обращения таких рядов.

Этот хроноцелостный процесс назван нами устойчивым развитием . Здесь имеет место сохранение неубывающего темпа роста полезной мощности во все времена :

P0 + P 1 1 + P 2 1 2 + P 3 1 3 + ... > 0, [L 5 T-5].

Возможно и инверсное определение .

Развитие является устойчивым, если имеет место сохранение убывающего изменения мощности потерь во все времена:

G 0 + G 1 1 + G 2 1 2 + G 3 1 3 + ... < 0, [L 5 T-5].

Следствием этих определений является понятие неустойчивого развития.

Развитие является неустойчивым, если оно не является хроноцелостным . Здесь имеет место разрыв связей между прошлым, настоящим и будущим. В силу этого разрушается целостность процесса и возникает перманентно-целостный процесс. Имеет место ситуация, когда в течение одного периода развитие сохраняется, а в течение другого — не сохраняется .

Следует обратить особое внимание, что процесс развития, в том числе и устойчивого развития, имеет две стороны: качественную и количественную. Качественно, как и в общем случае, сохраняется размерность мощности, но при этом ее численное значение изменяется.

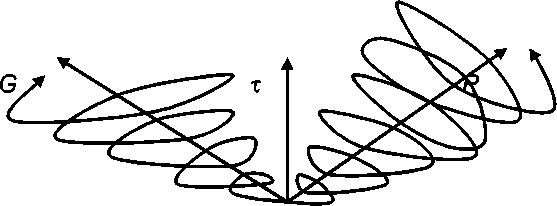

Образуется спиралевидное движение активной (полезной) части полной мощности. Такому типу движения подчиняется и пассивная часть полной мощности. Однако инверсность полезной мощности и мощности потерь означает их взаимную компенсацию на протяжении всего процесса развития. Эта компенсация может происходить в том и только в том случае, если их движение по спирали происходит в разных направлениях (рис. 2.).

Рис. 2.

Закон развития, выраженный в понятиях той или иной предметной области является проекцией общего закона. Если в качестве системы координат рассматривается исторический процесс развития Человечества, то закон этого процесса является проекцией общего закона развития Жизнь.

Инварианты (законы) исторического развития Человечества

П.Кузнецов предложил две формулировки закона исторического развития Человечества:

-

1. Закон экономии времени.

-

2. Закон неубывающих темпов роста производительности труда в системе общественного производства.

Не сложно показать, что обе формулировки есть проекции общего закона развития Жизни, инвариантные относительно мощности.

Закон экономии времени гласит: доля необходимого времени по ходу исторического времени уменьшается, а доля свободного времени увеличивается. Этот закон иногда называют законом роста свободного времени.

Необходимое время — эта та часть социального времени, которая расходуется на восстановление того, что само астрономическое время разрушило. Социальное время, необходимое для сохранения общества, его воспроизводства, называется необходимым временем .

Очевидно, что во все исторические времена был, есть и будет избыток социального времени над временем, необходимым для простого воспроизводства или сохранения общества. Этот «излишек» и называют свободным социальным временем.

В различные исторические эпохи необходимое и свободное время изменяются . Однако это изменение обладает одной особенностью:

« Сумма частей остается постоянной ».

Каждому уменьшению необходимого времени соответствует равное по величине и противоположное по знаку увеличение свободного времени.

Необходимое и свободное социальное время инверсны.

За счет чего происходит уменьшение необходимого времени?

Чем выше мощность, КПД и качество плана (управления), тем меньше необходимое социальное время и тем больше свободное социальное время .

С другой стороны нетрудно заметить, что когда время, необходимое на выполнение работы, становится меньше — растет интенсивность или производительность труда.

Для любого производственного процесса могут быть составлены уравнения вида: 1квт = n 1 кг хлеба в час = n 2 кг воды в час = n 3 тонны нефти в час = n 4 компьютер в час и т.д.

Лишение некоторого региона или предприятия снабжения электрической энергией сразу же позволяет выделить количество предметов потребления, которое не будет произведено по причине нарушения энергоснабжения.

С другой стороны нетрудно видеть, что за один час разные предприятия могут производить разное количество продукции, а это значит, что доход предприятия полностью определяется его возможностями действовать во времени , выраженными в единицах мощности (квт) .

Для любой социально-экономической системы П.Кузнецов определяет ее возможности:

Экономическая возможность — F(t), — которая учитывает техническую возможность и наличие (или отсутствие) потребителя на произведенный продукт:

F(t) = ZNj(t)'nj(t)■ jt), [L5T-5], j где: N(t) — определяется суммарным энергопотреблением за единицу времени, включающим в себя:

-

• все продукты питания и дыхания людей, выраженных в квт;

-

• все виды топлив, воду и воздух для машин (в квт);

-

• корм для животных и растений, выраженный в квт.

η j (t) — обобщенный коэффициент совершенства технологии на изготовление j-го продукта.

ε j ( t )

— качество плана

1 - есть потребитель.

0 - нет потребителя.

Если полученное выражение разделить на число работающих лиц, мы получим величину уровня производительности труда в экономической системе:

R ( t ) = F^l , [L 5 T-5]

M ( t )

где М(t) — число лиц, занятых в экономической системе.

Полученное определение производительности труда оказалось независимым от денежных единиц . В то же время оно выражает меру стоимости всех произведенных в обществе товаров и услуг, пользующихся потребительским спросом, выраженных в единицах мощности.

По это причине П.Кузнецов дает обоснование того, что универсальной мерой стоимости мировой экономики третьего тысячелетия будет квт-час как величина, независимая от форм собственности и политического устройства общества .

Не составляет теперь особого труда выразить закон роста производительности труда в следующей форме:

dtR ( t ) > 0, [L 5 T-6].

Этот закон гласит : в ходе исторического времени величина производительности труда в системе общественного производства является неубывающей функцией.

Закон роста свободного времени, сокращая необходимое время и увеличивая долю свободного времени показывает путь перехода Человечеству из царства необходимости в царство свободы от нужды.

Закон производительности труда показывает, что нужно делать, чтобы освободиться от нужды.

Однако оба закона являются двумя сторонами общего закона развития Жизни — его проекцией в системе координат, называемой развитием Человечества.

Проявление общего закона развития Жизни в историческом развитии общества

Необходимым и достаточным условием непрерывного развития общества являются люди, способные выдвигать и воплощать в жизнь идеи. Необходимым условием этого процесса является наличие идей, появляющихся в сознании отдельных индивидуумов.

В соответствии с введенными законами П.Кузнецов следующим образом квалифицировал научные идеи, которые обеспечивают рост возможностей общества как целого.

Первый класс — это идеи о новых источниках мощности более эффективных чем старые.

Второй класс — это идеи новых машин, механизмов и технологических процессов с более высоким КПД.

Третий класс — это идеи о повышении качества управления, о более точном соответствии выполняемых работ общественным потребностям, о более совершенном механизме управления.

Однако факт наличия идей является только необходимым, но не достаточным условием развития.

Из того обстоятельства, что идеи существуют, еще не следует их «мгновенная реализация». Требуется время.

Чем меньше времени расходуется на « утилизацию » идеи, тем быстрее достигается необходимый эффект — повышение скорости роста возможностей.

Конечно, для каждого конкретного общества (страны, региона) механизм утилизации идей имеет свои специфические формы.

И тем не менее существуют общие условия, которые являются справедливыми для любого типа общества, любой страны, любой организации независимо от ее политического устройства и форм собственности.

Эти общие условия формируются так:

Общество, способное использовать идеи, появляющиеся в сознании отдельного индивидуума, для роста возможностей общества как целого, и использующее рост возможностей общества для формирования индивидуума, способного генерировать новые идеи — будет обладать наиболее быстрыми темпом роста возможностей .

Однако, прежде чем принять идею к реализации, нужно оценить ее целесообразность с позиций ее вклада в рост возможностей.

Практическая оценка идей предполагает определение их вклада не только для начального периода времени t 0 , но и для определенных периодов в будущем: для t, t2, t3, и т.д.

Для каждого периода фиксируется: вклад в рост полезной мощности за t, вклад в скорость роста полезной мощности за t2, вклад в ускорение роста t3 и т.д.

Но этот процесс и есть разложение величины полезной мощности P(t) в ряд по степеням, которое, как было показано выше, сохраняет качество процесса, но изменяет скорость его протекания. Имеет место хроноцелостный исторический процесс: сохранение неубывающего темпа эффективности использования полной мощности во все времена или неубывающий темп роста полезной мощности не только в настоящее врем, но и в будущем. Этот процесс мы и называем устойчивым развитием. Но за этим процессом стоит ТВОРЧЕСТВО Человека, в котором и проявляется общий закон развития Жизни.

Развитие, Личность и Становление Разума Человеческой популяции

Начальные ростки творчества в историческом развитии общества, предполагают наличие большого количества свободного времени, которое можно рассматривать как необходимое в новом смысле: как время, которое необходимо для развития, а не только для простого воспроизводства и выживания.

Чем меньше рабочего времени требуется обществу для удовлетворения неисчезающих потребностей, тем большим свободным временем оно будет располагать для удовлетворения новых потребностей как текущих, так и будущих.

Сразу же отметим, что подлинной целью общественного производства всегда было, есть и будет производство человеческой личности. Это означает, что каждая удовлетворяемая человеческая потребность формирует ту или иную сторону Личности.

Если на ранних ступенях исторического развития «сильная личность» понималась буквально: как обладающая большой физической силой (« культ силы »), то впоследствии под «сильной личностью» стали понимать богача. Этот идеал эпохи товарно-денежных отношений, когда власть смещается к финансовому капиталу и демонстрирует обилие вещного богатства . Обладание вещами есть появление этого вещного богатства.

Рост транснациональных корпораций в нашим дни порождает новый тип «сильной личности»: менеджера-технократа .

Но уже давно было замечено, что существует еще и «духовная власть» — своеобразная власть над «душами людей». Формы религиозного сознания суть первый зародыш «духовных потребностей». Власть произведений искусства, философии и науки над душами людей оказывается новой сферой эталона «сильной личности» .

Человечество начинает движение из «мира вещей» в мир духовных ценностей. Из мира, где доминирует потребность «ВЗЯТЬ», в мир, где будет доминировать потребность «ОТДАТЬ» для блага людей и Человечества в целом.

Мы находимся в начале этого пути.

Этот путь называется переходом к устойчивому развитию общества в целом.

Исторический анализ показывает, что альтернативой этому переходу является неустойчивое развитие, следствием которого является стагнация социальной системы с последующей ее деградацией и гибелью. Можно сказать иначе: причиной деградации социальных систем является нарушение закономерностей хроноцелостного исторического процесса, которые и предопределяют сохранение или, другими словами, устойчивое развитие общества как целого.

Существование личностей и объединений людей с целями, которые противоречат хроноцелостному историческому процессу, является следствием неадекватного отображения этого процесса в сознании этих субъектов.

Острая практическая востребованность этого перехода является фактом, который подтверждается всем ходом эволюции Жизни на Земле.

За 4 миллиарда лет Живая природа выполнила огромную подготовительную работу, результатом которой каждодневно пользуется каждый человек.

Однако, на эту работу не было затрачено ни одного цента, но было затрачено колоссальное количество времени и энергии. На протяжении 4-х миллиардов лет идет закономерный процесс становления разума человеческой популяции, и поэтому предстоит осознать, что если в технических средствах Человек является мощной геологической силой, то в своих целях он подчинен закону природы.

Принятие этого положения требует большого личного мужества, так как указывает, что действительные цели созвучны закону развития Жизни, созвучны Разуму или Воле Творца.

В конце своей жизни П.Г.Кузнецов обратился к Президентам всех стран и иерархам всех конфессий, так как видел нарастающую опасность геноцида для большей части Человечества в форме конфликта конфессий.

Устранение этой опасности он видел в совместных действиях созвучных Разуму или Воле Творца.

Эту позицию мы полностью разделяем и считаем, что Человек в своем научном творчестве постигает волю провидения и нуждается в поддержке иерархов всех церквей.

Мы рассчитываем на эту поддержку и предлагаем на Мировом Саммите 2002г. поставить вопрос о ПРАВАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА созвучных разуму Творца.

Как кратко назвать то, чем П.Кузнецов занимался всю свою жизнь?

Это очень не простой вопрос. Побиск иногда его задавал своим собеседникам. Как-то этот вопрос он задал и нам. Тогда мы ответили: «Теорией прикладных научных теорий». На это Побиск сказал что, это близко к действительности. И тем не менее мы ощущали определенную неудовлетворенность своим ответом.

В современной науке существует иерархия названий различных форм знания: мировоззрение, теория, технология, проектирование.

Поразительно, но факт, что все эти разнообразные формы знания мы имеем в работах П.Кузнецова. Но не это является главным. Главным, на наш взгляд, является то, что П.Кузнецову удалось соединить разнообразные формы знания в единую конструкцию и дать этому синтезу качественно новое определение. До работ П.Кузнецова это сделать не удавалось никому.

Своими работами П.Кузнецов убедительно демонстрирует, что мировоззрение, теория, метод и технология есть лишь стороны единого творческого процесса проектирования будущего мира.

Этому творческому процессу он дал название — ПРОЕКТОЛОГИЯ БУДУЩЕГО МИРА.

Ее сущностью является — непрерывное постижение и правильное применение законов природы для сохранения развития Жизни, включая устойчивое развитие общества и личности.

Постигая общий закон развития жизни в многочисленных формах его проявления в природе, обществе, духовной жизни и показывая возможности его применения в естественно-научных, технических и гуманитарных областях человеческой деятельности работы П.Кузнецова выражают определенное отношение к миру в целом, основанное на проверенных временем истинах, принципах и законах природы .

Но отношение к окружающему миру, не противоречащее основным принципам научного поиска, опирающимися на многократно проверенные и подтвержденные истины есть то, что в современной науке принято называть научным мировоззрением.

Что нового внес П.Кузнецов в научное мировоззрение?

Всякое научное мировоззрение содержит в себе следующие четыре основные элементы:

-

1. общеобязательные, доказанные истины (знания);

-

2. проверенные и подтвержденные временем принципы-законы природы;

-

3. метод научного поиска;

-

4. общественная психология.

Что нового внес П.Кузнецов в каждый из этих элементов?

С учетом изложенного выше очень кратко можно сказать так.

-

1. И до работ П.Кузнецова было известно, что любое положение, мысль, высказывание, выраженное на естественном языке обыденного сознания, не является той логической формой, в которой выражается истина.

-

2. И до работ П.Кузнецова научное мировоззрение имело своим фундаментом многие физические законы природы: законы сохранения энергии, закон роста энтропии и многие другие.

-

3. И до работ П.Кузнецова в научном мировоззрении существовали методы проверки научного знания: метод проб и ошибок, статистические методы, методы формальной логики, методы теории динамических систем и другие. Но ни один из методов не использовал для проверки полученного знания общий закон развития Жизни и поэтому знания, полученные этими методами, было невозможно оценить с позиций их вклада в развитие системы в целом. Знание этих методов не может гарантировать умение проектировать будущее развитие в системе природа—общество—человек в долговременной перспективе.

-

4. Прошло 30 лет со времени опубликования многих работ П.Кузнецова. Здесь уместно привести высказывание В.И.Вернадского:

До работ П.Кузнецова в научном мировоззрении использовались многие истины философии, математики, физики, биологии, экономики, выражаемые фундаментальными понятиями, такими, например, как: пространство, время, энергия, масса, энтропия, информация, стоимость и многие другие.

Работы П.Кузнецова дают возможность навести порядок в этом основополагающем вопросе научного мировоззрения.

Но все это законы замкнутых систем. Жизнь — принципиально открытая система. Однако в господствующем научном мировоззрении до сих пор отсутствует общий закон развития Жизни как фундаментальный закон природы. Отсутствует система общих законов природы, выраженных в универсальных мерах.

Открытия П.Кузнецова восполняют этот пробел.

Тензорная методология П.Кузнецова в сочетании с методами тензорного анализа Г.Крона и спинорного метода представляют такую возможность*.

«В истории науки мы постоянно наблюдаем, что та или иная мысль проходит незамеченной более или менее продолжительное время, но затем при новых внешних условиях вдруг раскрывает перед нами неисчерпаемое влияние на научное мировоззрение. Оказывается, что не случайно делается то или иное открытие, строится какой-нибудь прибор или машина. Каждый прибор и каждое обобщение являются закономерным созданием человеческого разума. Однако многие из них открывались, забывались в течение столетий и вновь воспроизводились в новое время.

Недостаточно, чтобы явление было доказано. Его понимание зависит от других причин. Необходимо учитывать условия внешней социальной среды, настроения и привычки мыслящих людей науки. В этом смысле научное мировоззрение не есть абстрактное

логическое построение. Оно является сложным и своеобразным выражением общественной психологии».

Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные личности были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации ученых, придерживающихся господствующих взглядов. Но для того, чтобы доказательство было понято современниками, нужна долгая работа и совпадение нередко совершенно исключительных благоприятных обстоятельств».

Мы полагаем, что такие обстоятельства складываются в нашей стране и мире в целом.

Как называть мировоззрение П.Кузнецова?