Пигментный комплекс растений природной флоры Европейского Северо-Востока

Автор: Головко Т.К., Далькэ И.В., Дымова О.В., Захожий И.Г., Табаленкова Г.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Исследовано содержание и соотношение фотосинтетических пигментов в ли- стьях 120 видов растений, произрастающих на Приполярном Урале, Южном Тимане и в бассейне среднего течения р. Вычегда. Выявлены межвидовые различия, показаны изменения содержания пигментов в зависимости от типа жизненной формы и географической принадлежности. Установлено увеличе- ние относительного содержания каротиноидов в ряду бореальные - гипоарк- тические - арктоальпийские виды. Полученные данные расширяют представ- ления о пигментном комплексе растений природной флоры Севера и могут быть использованы для ранней диагностики состояния их фотосинтетического аппарата.

Фотосинтетический аппарат, каротиноиды, хлорофиллы, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/14992363

IDR: 14992363 | УДК: 581.132.1

Текст научной статьи Пигментный комплекс растений природной флоры Европейского Северо-Востока

Исследования флористического разнообразия на функциональном уровне необходимы для понимания приспособления растений к условиям существования, распространения видов, прогнозирования динамики растительности при глобальном изменении климата и обострении проблем региональной экологии. Для характеристики функционального состояния растений наиболее информативными считаются показатели фотосинтетического аппарата [1-3], а среди них состав, содержание и соотношение пигментов [4-6].

Пигменты занимают центральное место в фотосинтезе, обеспечивая поглощение и запасание солнечной энергии. К настоящему времени детально исследованы спектральные свойства и биосинтез основных фотосинтетических пигментов, разработана концепция антенных комплексов и реакционных центров, выявлены фундаментальные механизмы фотосинтеза [7]. Вместе с тем, значительное разнообразие таксонов растений и экологических условий их обитания определяют актуальность изучения роли пигментов в устойчивости и регуляции активности фотосинтетического аппарата. Количественное содержание и качественный состав пигментов, изменение их соотношения в листьях – важные и чувствительные показатели физиологического состояния растений и их фотосинтетического аппарата, направленности адаптивных реакций при воздействии стрессовых условий. Однако современные сведения о пигментной системе растений разных ботанико-географических зон, которые можно найти в научной литературе, немногочисленны и противоречивы [6, 8-11].

Цель настоящей работы – исследовать пигментный комплекс растений природной флоры Севера и экспериментально обосновать выдвинутую авторами концепцию о повышении роли пигментного комплекса в обеспечении устойчивости и продуктивности растений в холодном климате.

На Севере растения произрастают на бедных и кислых почвах, при недостатке тепла, резких суточных и сезонных перепадах температуры, своеобразном световом режиме. В этих условиях фотосинтетическая система растений испытывает дополнительное напряжение, что не может не сказываться и на пигментном аппарате.

Районы, материал и методы исследования

Сбор материала проводили в 2004–2009 гг. во время экспедиционных выездов в Корткеросский, Сысольский и Княжпогостский районы Республики Коми (бассейн среднего течения р. Вычегда), на Юж-

Таблица 1

Продолжение табл.1

Список видов растений по районам исследований

|

№ |

Приполярный Урал |

Южный Тиман |

Бассейн среднего течения р. Вычегда |

|

1. |

Achillea nigrescens (E.Mey)Rydb Тысячелистник темнеющий |

Aconitum septen-trionale Koelle. Аконит высокий |

Abies sibirica Le-deb. Пихта сибирская |

|

2. |

Alchemilla mur-beckiana Buser Манжетка Мурбека |

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Кошачья лапка двудомная |

Achillea millefolium L. Тысячелистник обыкновенный |

|

3. |

Amoria repens (L.) C.Presl Клевер ползучий |

Aster sibiricus L. Астра сибирская |

Aconitum septen-trionale Koelle Аконит высокий |

|

4. |

Arctous alpina (L.) Niedz. Толокнянка альпийская |

Astragalus danicus Retz. Астрагал датский |

Alchemilla sp. Манжетка |

|

5. |

Artemisia tilesii Ledeb. Полынь Тилезиуса |

Calamagrostis epigeios (L.) Roth Вейник наземный |

Alisma plantago-aquatica L. Частуха-подорож-никовая |

|

6. |

Astragalus frigidus (L) A.Gray Астрагал холодный |

Caltha palustris L. Калужница болотная |

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Кошачья лапка двудомная |

|

7. |

Astragalus norvegicus Grauer Астрагал норвежский |

Cortusa matthioli L. Кортуза Маттиоля |

Bistorta major S.F. Gray Горец змеиный |

|

8. |

Atragene sibirica L . Княжик сибирский |

Cotoneaster melano-carpa Lodd. Кизильник черноплодный |

Bromopsis inermis Leyss. Кострец безостый |

|

9. |

Betula nana L. Береза карликовая |

Crepis sibirica L. Скерда сибирская |

Butomus umbellatus L. Сусак зонтичный |

|

10. |

Bartsia alpina L. Бартсия альпийская |

Cypripedium calceolus L. Башмачок настоящий |

Calla palustris L. Белокрыльник болотный |

|

11. |

Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. Вейник пурпурный |

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo Пальчатокоренник Фукса |

Chenopodium album L. Марь белая |

|

12. |

Carex aquatilis Wahlenb. Осока водная |

Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. Дендрантема Завадского |

Comarum palustre L. Сабельник болотный |

|

13. |

Cystopteris dickieana R. Sim. Пузырник Дайка |

Diphasium com-planatum (L.) Rothm. Плаун сплющенный |

Deschampsia cespi-tosa (L.) Beauv Щучка дернистая |

|

14. |

Diapensia lapponi-ca L. Диапенсия лапландская |

Dryas octopetala L. Дриада восьмилепестная |

Dryopteris filix-mass (L.) Schott. Щитовник мужской |

|

15. |

Empetrum hermaphroditum (Lange) Вороника гермафродитная |

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Щитовник мужской |

Elytrigia repens (L.) Nevski Пырей ползучий |

|

16. |

Hedysarum arcticum B. Fedtsh. Копеечник арктический |

Equisetum palustre L. Хвощ болотный |

Empetrum nigrum L. Вороника черная |

|

17. |

Larix sibirica Ledeb. Лиственница сибирская |

Epipactis atrorubens ( Hoffm.) Besser. Дремлик темнокрасный |

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Лабазник вязолист-ный |

|

18. |

Decumbens ledum L Багульник стелющийся |

Geum rivale L. Гравилат речной |

Galium boreale L. Подмаренник северный |

|

19. |

Lycopodium clavatum L. Плаун булавовидный |

Gymnadenia conop-sea (L.) R.Br. Кокушник комариный |

Gymnocarpium dryopteris (L.) Голокучник трехраздельный |

|

20. |

Lycopodium annoti-num L. Плаун годичный |

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. Голокучник Роберта |

Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub Очиток пурпурный |

|

№ |

Приполярный Урал |

Южный Тиман |

Бассейн среднего течения р. Вычегда |

|

21. |

Pedicularis verti-cillata L. Мытник мутовчатый |

Juniperus communis L. Можжевельник обыкновенный |

Hypericum macula-tum Crantz Зверобой пятнистый |

|

22. |

Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz. Курильский чай |

Lathyrus pratensis L. Чина луговая |

Juniperus communis L. Можжевельник обыкновенный |

|

23. |

Phyllodoce caerulea (L.) Bab. Филлодоце голубая |

Lathyrus vernus (L). Bernh. Чина весенняя |

Ledum palustrе L. Багульник болотный |

|

24. |

Pyrola rotundifo-lia L. Грушанка круглолистная |

Lycopodium annot-inum L. Плаун годичный |

Leontodon autum-nalis L. Кульбаба щетинистая |

|

25. |

Rhodiola rosea L. Родиола розовая |

Melica nutans L. Перловник поникший |

Lycopodium clava-tum L. Плаун булавовидный |

|

26. |

Rosa acicularis Lindley. Шиповник иглистый |

Paeonia anomala L. Пион уклоняющийся |

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt Майник двулистный |

|

27. |

Rubus chamaemorus L. Морошка обыкновенная |

Paris quadrifolia L. Вороний глаз |

Oxalis acetosella L. Кислица обыкновенная |

|

28. |

Salix dasyclados Wimm. Ива шерстисто-побеговая |

Parnassia palustris L. Белозор болотный |

Paris quadrifolia L. Вороний глаз |

|

29. |

Salix nummullaria L. Ива монетолистная |

Pedicularis verticil-lata L. Мытник мутовчатый |

Petasites spurious (Retz.) Белокопытник ложный |

|

30. |

Salix reticulata L. Ива сетчатая |

Petasites radiatus (J.F.Gmel.) Holub. Белокопытник лучистый |

Pimpinella saxi-fraga L. Бедренец камнеломка |

|

31. |

Tanacetum bipin-natum (L.) Sch. Bip. Пижма дважды-перистая |

Pinguicula vulgaris L. Жирянка обыкновенная |

Pinus sibirica Du Tour Сосна сибирская |

|

32. |

Vaccinium myrtil-lus L. Черника обыкновенная |

Pinus sibirica Du Tour Сосна сибирская |

Plantago major L. Подорожник большой |

|

33. |

Vaccinium uligi-nosum L. Голубика обыкновенная |

Plantago media L. Подорожник средний |

Polygonum avicu-lare L. Горец птичий |

|

34. |

Valeriana wolgen-sis Kazak. Валериана волжская |

Polygonum vivipa-rum L. Горец живородящий |

Pyrola rotundifolia L. Грушанка круглолистная |

|

35. |

Woodsia glabella R.Br. Вудсия голая |

Pyrola rotundifolia L. Грушанка круглолистная |

Rorippa amphibia (L) Bess Жерушник земноводный |

|

36. |

Sanguisorba officinalis L. Кровохлебка аптечная |

Rosa majalis Herrm. Шиповник майский |

|

|

37. |

Saussurea alpina (L.) DC. Соссюрея альпийская |

Rubus saxatilis L. Костяника обыкновенная |

|

|

38. |

Saxifraga hirculus L. Камнеломка болотная |

Rubus chamaemorus L. Морошка обыкновенная |

|

|

39. |

Thymus talijevii Klok. et Shost. Чабрец Талиева |

Taraxacum officinale Wigg. Одуванчик лекарственный |

|

№ |

Приполярный Урал |

Южный Тиман |

Бассейн среднего течения р. Вычегда |

|

40. |

Tofieldia pusilla L. Тофиельдия крошечная |

Thalictrum simplex L. Василистник простой |

|

|

41. |

Tussilago farfara L. Мать-и-мачеха обыкновенная |

Trifolium medium L. Клевер средний |

|

|

42. |

Vaccinum uliginosum L. Голубика обыкновенная |

Trifolium pratense L. Клевер луговой |

|

|

43. |

Valeriana capitata Pallas. Валериана головчатая |

Veronica longifolia L. Вероника длиннолистная |

|

|

44. |

Valeriana wolgen-sis Kazak. Валериана волжская |

Vaccinium myrtillus L. Черника обыкновенная |

|

|

45. |

Vicia cracca L. Горошек мышиный |

Vaccinium uliginosum L. Голубика обыкновенная |

|

|

46. |

Vicia sylvatica L. Горошек лесной |

Vaccinium vitis-idaea L. Брусника обыкновенная |

|

|

47. |

Woodsia glabella R.Br. Вудсия голая |

Примечание: Латинские названия видов приведены по [16].

ный Тиман (окрестности пос. Нижняя Омра, заказник «Сойвинский») и Приполярный Урал (район верхнего течения р. Кожим, Национальный парк «Югыд ва»). Флора данных районов подробно охарактеризована в ряде публикаций [12-15]. Список видов растений, исследованных на содержание пигментов, для каждого района приведен в табл. 1.

Из данных табл. 2 видно, что Приполярный Урал (подзона крайне северной тайги) характеризуется наиболее суровым климатом и коротким вегетационным периодом. Существенно теплее климат в бассейне среднего течения р.Вычегда (подзона средней тайги). Район Южного Тимана, хотя и относится к этой же подзоне, отличается по температурной обеспеченности и продолжительности вегетационного периода. Образцы листьев для определения содержания пигментов отбирали с 20-30 растений в 3-5-кратной биологической повторности. В исследованиях использовали функционально зрелые листья. У вечнозеленых хвойных ( Abies sibirica , Juniperus communis , Pinus sibirica ) отбирали хвою второго года жизни, у Vaccinium vitis-idaea , Pyrola rotundifolia – листья текущего года, у Empetrum nigrum и E. hermaphroditum , Lycopodium clavatum и L.annotinum , Diphasium complanatum – побеги текущего года. Большинство растений в период отбора проб находились в фазе цветения. Фотосинтетические пигменты фиксировали кипящим 100%-ным ацетоном [17]. До транспортировки в лабораторию образцы хранили в темноте при t 5-7 о C. Содержание зеленых и желтых пигментов определяли спектрофотометрически на приборе UV-1700 (Shimadzu, Япония) в ацетоновой вытяжке при длинах волн 662, 644 нм (хлорофиллы) и 470 нм (каротиноиды) [18]. Долю хлорофиллов светособирающего комплек-са(ССК) рассчитывали по формуле [19]: [(1.2 хл b + хл b ) / ∑(хл a + хл b )].

Средние климатические характеристики районов исследований [6]

|

Показатели |

g го 5 ^ S О. С |

го н % 2 |

о ГО § S ГО 5 S О. ГО ° ГО 5 >i ГО CD ГО ■ О Оо го LD |

|

Среднегодовая температура, ° С |

– 4.8 |

–1.5 |

+1 |

|

Средняя температура июля, ° С |

+13 |

+15 |

+17 |

|

Сумма температур выше +5 ° С |

1070 |

1550 |

1800 |

|

Продолжительность вегетационного периода (выше +5 ° С), сут |

105–110 |

133 |

150 |

|

Продолжительность периода активного роста (выше +10 ° С), сут |

60–70 |

89 |

100–110 |

Сумма осадков за вегетацион ный период, мм 310–350 315–365 320–365

Данные обрабатывали статистически. В таблицах и на рисунках приведены средние величины со стандартной ошибкой.

Результаты и их обсуждение

Всего исследовано 120 видов сосудистых растений: на Приполярном Урале – 35, на Южном Тимане – 47, в среднем течении р. Вычегда – 46 видов. Соотношение изученных видов по принадлежности к жизненной форме и широтной географической группе в первом приближении отражает структуру флористических комплексов исследованных районов. Большинство из них – травы и относятся к бореальной широтной группе.

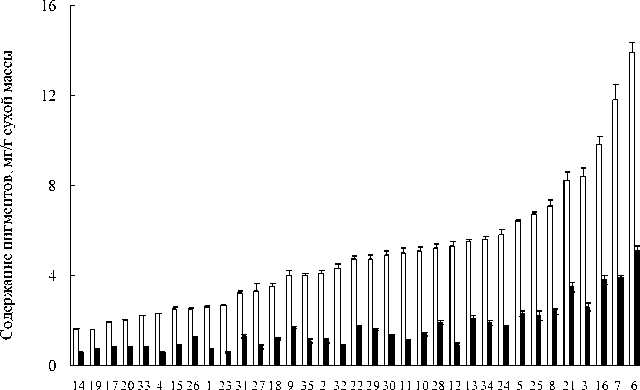

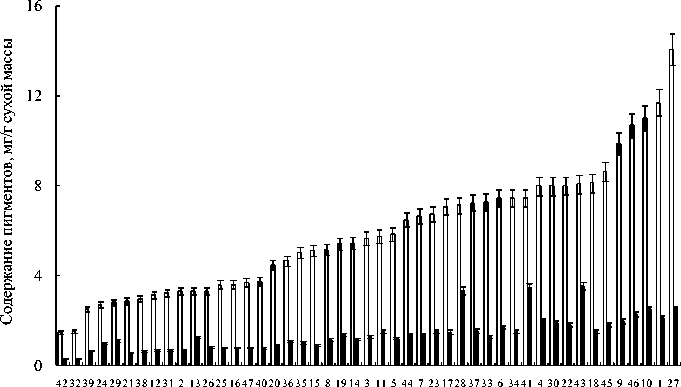

Пигментный комплекс растений Приполярного Урала. Анализ полученных данных выявил существенную дифференциацию видов по накоплению фотосинтетических пигментов (рис. 1). Это отчетливо проявляется по диапазону варьирования концентрации хлорофиллов (1.5–14 мг/г сухой массы) и каротиноидов (0.5–5 мг/г сухой массы). Среди исследованных видов повышенным содержанием зеленых пигментов характеризовались бобовые ( Astragalus norvegicus и A. frigidus , Hedysarum arcticum ). Очень низкое накопление фонда хлорофиллов (< 2.5 мг/г) было отмечено у деревьев ( Larix sibirica ), кустарничков ( Diapensia lappo-nica, Empetrum hermaphroditum , Phyllodoce caerulea , Ledum decumbens , Vaccinium uliginosum ) и некоторых травянистых растений ( Lycopodium clavatum и L. annotinum ). У более чем 60% исследованных видов содержание зеленых пигментов в листьях составляло 3–6 мг/г сухой массы. Такие величины можно рассматривать как сравнительно низкие.

Величина соотношения хлорофиллов а / b варьировала в пределах 2–3.5 и лишь у отдельных видов ( Bartsia alpina , Salix dasyclados, Astragalus frigidus и Hedysarum arcticum ) была несколько выше – 3.8–4.0. Доля хлорофиллов, принадлежащих светособирающему комплексу, у большинства видов

Виды

Рис. 1. Содержание хлорофиллов (светлые столбцы) и каротиноидов (темные столбцы) в листьях растений Приполярного Урала. Название вида см. под соответствующим номером в табл. 1.

растений Приполярного Урала составляла 55–65%. Небольшим пулом пигментов ССК (43–45%) отличались Bartsia alpina , Astragalus frigidus и Hedysarum arcticum , а из древесных растений – Salix dasyclados . Только у двух видов – Arctous alpina и Pyrola rotundifolia – значительная часть пигментного фонда (70–80%) представлена антенными хлорофиллами.

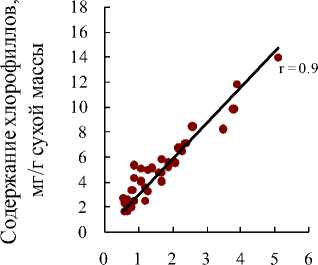

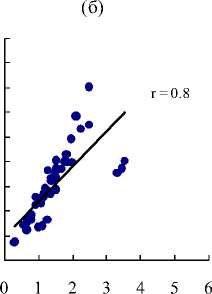

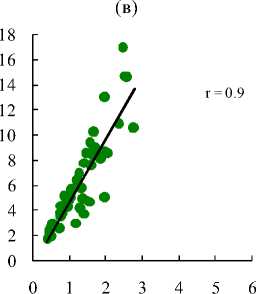

Концентрация желтых пигментов была выше у растений, содержащих больше зеленых пигментов, о чем свидетельствует тесная прямая связь этих показателей (рис. 2, а). У большинства исследованных видов содержание каротиноидов составляло 1.5–2.5 мг/г сухой массы. Низкий уровень накопления желтых пигментов (0.6–0.8 мг/г сухой массы) отмечен у Diapensia lapponica , Arctous alpina , Phyllodoce caerulea , Achillea nigrescens , Lycopodium clavatum и L. annotinum и Vaccinum uliginosum . В то же время у некоторых бобовых ( Hedysarum arcticum, Astragalus frigidus ) и Pedicularis verticillata их содержание достигало 4–5 мг/г сухой массы.

По полученным нами данным, величина соотношения хло-рофиллы/каротиноиды (хл/кар) равнялась в среднем 2.5–3.0. Исключение составили Carex aquatilis , Calamagrostis purpurea и Arctous alpinа , у которых величина соотношения хл/кар – 4–5.

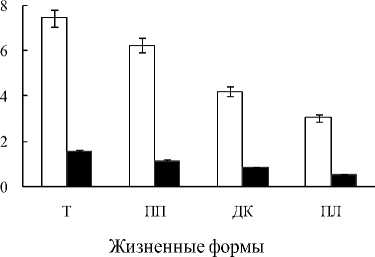

Сгруппировав виды по жизненной форме (папоротники, плауны, травы, кустарнички, кустарники и деревья), выявили среди этих групп растения как с низким, так и с высоким уровнями накопления хлорофиллов и каротиноидов. Особенно это характерно для травянистых многолетников, среди которых найдены виды с низким (Achillea nigrescens) и высоким (Astragalus frigidus) содержанием фотосинтетических пигментов. В целом, многолетние травянистые растения и, прежде всего, из семейства бобовые, содержали больше хлоро филлов и каротиноидов по сравнению с группой растений древесной жизненной формы (рис. 3, а). Среди кустарников сравнительно высоким накоплением зеленых пигментов (4–5 мг/г сухой массы) характеризуются виды рода Salix, Betula nana и Pentaphylloides fruticosa. Им не уступают папоротники. У плаунов концентрация пигментов низкая.

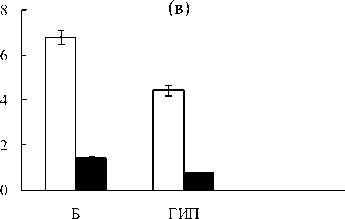

Сопоставление растений, принадлежащих к разным широтным группам (рис. 4, а), показывает, что арктические, арктоальпийские и гипоарктиче-ские виды не уступают бореальным по уровню накопления хлорофиллов и каротиноидов. Судя по величине соотношения хлорофиллы/каротиноиды, у группы арктических и арктоальпийских видов (2.9) относительное содержание желтых пигментов несколько ниже, чем у бореальных (3.2).

В целом, изучение пигментного аппарата растений Приполярного Урала показало, что содержание и соотношение фотосинтетических пигментов значительно варьируют в зависимости от вида и жизненной формы, и в меньшей степени – от географической группы.

(а)

Содержание каротиноидов, мг/г сухой массы

Рис. 2. Связь между содержанием хлорофиллов и каротиноидов в листьях растений Приполярного Урала (а), Южного Тимана (б), бассейна среднего течения р. Вычегда (в).

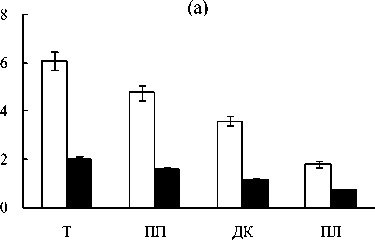

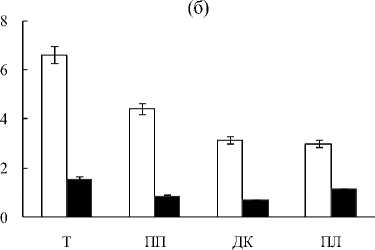

Рис. 3. Содержание хлорофиллов (светлые столбцы) и каротиноидов (темные столбцы) в листьях растений Приполярного Урала (а), Южного Тимана (б), бассейна среднего течения р.Вычегда (в). Жизненные формы: Т – травянистые, ПП – папоротники, ДК – древесные (деревья, кустарники и кустарнички), ПЛ – плауны.

Широтные группы

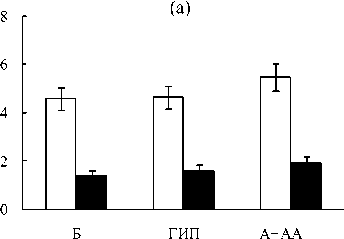

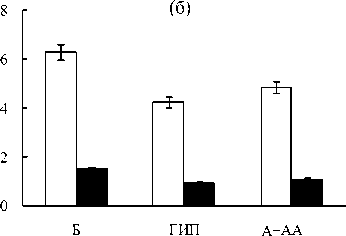

Рис. 4. Содержание хлорофиллов (светлые столбцы) и каротиноидов (темные столбцы) в листьях растений Приполярного Урала (а), Южного Тимана (б), бассейна среднего течения р. Вычегда (в). Широтные группы: Б – бореальная, ГИП – гипоарктиче-ская, А – арктическая, АА – арктоальпийская.

Следует отметить, что в подавляющем большинстве растения данного района характеризуются сравнительно невысокими концентрациями хлорофиллов.

Пигментный аппарат растений Южного Тимана. Среди 47 видов растений, обитающих преимущественно на выходах известняков, 74% относятся к бореальной широтной группе, остальные являются представителями арктической, арктоальпийской и гипоарктической фракций. Виды северных элементов флоры встречаются, главным образом, в скальных флористических комплексах.

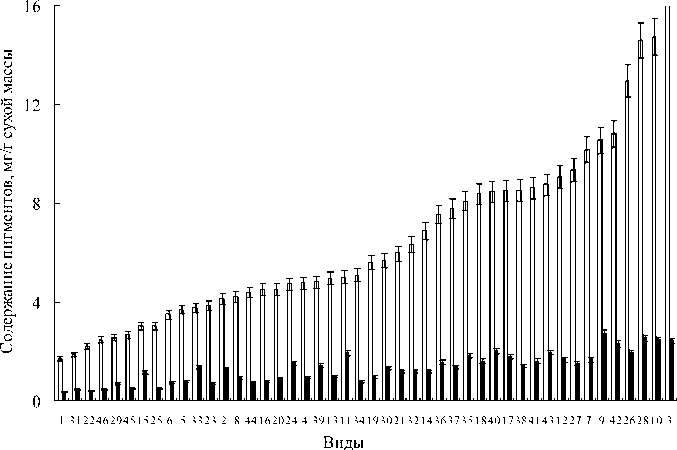

Исследованные виды существенно различались по содержанию зеленых пигментов в листьях. Минимальные концентрации хлорофиллов составляли 1.5–2, максимальные достигали 12–14 мг/г сухой массы (рис. 5). Сравнительно низким накоплением пигментов отличались хвойные деревья (Pi-nus sibirica), кустарнички сем. Ericaceae (Vaccinum uliginosum) и некоторые виды трав (Pedicularis vercillata, Dendranthema zawadskii). Высоким было содержание пигментов у представителей семейств триллиевые (Paris quadrifolia), орхидные (Cypri-pedium calceolus), астровые (Crepis sibirica, Petasites radiatus), розоцветные (Geum rivale) и бобовые (Lathyrus pratensis, Vicia cracca и V. sylvatica).

Величина соотношения хлорофиллов a и b находилась в пределах 2.4–3.1 и лишь у отдельных видов ( Gymnadenia conopsea , Pedicularis verticillata , Thymus taljievii ) была несколько выше (3.6–3.9). Доля хлорофиллов, принадлежащих светособирающему комплексу (ССК), у большинства видов растений составляла 50–65%. Только у одного вида – Pinguicula vulgaris – значительная часть пигментного фонда (75%) была представлена антенными хлорофиллами, что компенсирует сравнительно низкий уровень накопления зеленых пигментов.

Обнаружена сильная положительная связь между содержанием зеленых и желтых пигментов (рис. 2, б). На фоне значительных межвидовых различий в концентрации каротиноидов (0.3–2.5 мг/г сухой массы) у большинства видов величина соотношения хлорофиллы/каротиноиды составляла 4–5.

Виды

Рис. 5. Содержание хлорофиллов (светлые столбцы) и каротиноидов (темные столбцы) в листьях растений Южного Тимана. Название вида см. под соответствующим номером в табл. 1.

Рис. 6. Содержание хлорофиллов (светлые столбцы) и каротиноидов (темные столбцы) в листьях растений бассейна среднего течения р. Вычегда. Название вида см. под соответствующим номером в табл. 1.

В целом, значения концентраций хлорофиллов и каротиноидов в листьях травянистых семенных растений были выше, чем у папоротников и представителей древесной жизненной формы. Наименьшим накоплением фотосинтетических пигментов отличались плауны (рис. 3, б).

Сопоставление растений, принадлежащих разным широтным группам, показывает, что арктоальпийские и гипоарктические виды уступают бореальным по накоплению фотосинтетических пигментов (рис. 4, б). Однако у арктоальпийских видов относительное содержание желтых пигментов несколько выше, чем у растений бореальной широтной группы. Об этом свидетельствуют величины соотношения хлорофиллы/каротиноиды (3.7 и 4.1 соответственно).

Пигментный комплекс луговых и лесных растений среднего течения бассейна р.Вычегда. Исследовано 46 видов луговых и лесных растений, произрастающих в окрестностях сел Подтыбок (Кортке-росский р-н), Межадор (Сы-сольский р-н) и Серегово (Княж-погостский р-н). Определения содержания фотосинтетических пигментов показали, что в листьях большинства видов концентрация зеленых пигментов была довольно высокой (> 4-5 мг/г сухой массы), а у некоторых растений ( Aconitum septentrionale , Calla palustris , Paris quadrifolia ) превышала 14 мг/г сухой массы (рис. 6). Доля хлорофиллов, принадлежащих светособирающему комплексу, варьировала от 44 до 74%. Прослеживалась тесная связь между содержанием зеленых и желтых пигментов, несмотря на сильно выраженные видовые различия (рис.2, в). Исследованные растения содержали в четыре-восемь раз меньше желтых пигментов, чем зеленых. Сравнительно низким накоплением каротиноидов отличались Lycopodium clavatum , Vaccinum vitis-idaeа , V. myrtillus и Pinus sibi-rica . Существенно выше было содержание желтых пигментов у Thalictrum simplex , Alisma plantago-aquatica , Aconitum sep-tentrionale и некоторых других видов.

Во флоре среднего течения р. Вычегда, как и в других районах исследований, по накоплению пигментов выделялись травы (рис. 3, в). Существенно ниже было содержание хлорофиллов и каротиноидов в листьях растений древесной жизненной формы и плаунов.

Сопоставление растений, принадлежащих разным широтным группам, показывает, что гипоарк-тические виды уступают бореальным по накоплению фотосинтетических пигментов в среднем на 30% (рис. 4, в).

Итак, в ходе проведенных исследований установлено, что большинство изученных видов растений характеризуются пониженным соотношением хл a/b. Это означает, что большая часть хлорофиллов принадлежит светособирающему комплексу фотосистем. Как показали наши данные, доля хлорофиллов, локализованных в ССК, варьировала в пределах 55–65% от общего фонда зеленых пигментов. По мнению некоторых авторов [6], повышенное содержание антенного хлорофилла компенсирует низкий уровень накопления зеленых пигментов. Мы связываем это с адаптацией фотосинтетического аппарата к световым условиям обитания. По-видимому, за счет увеличения доли пигментов-светосборщиков, растения высоких широт более эффективно используют свет в период «белых» ночей и обеспечивают большую суточную продолжительность положительного газообмена. Нельзя также исключить влияния того факта, что среди исследованных видов высока доля лесных трав, обитающих в условиях затенения. Адаптация к таким условиям связана с повышением доли антенных хлорофиллов, выполняющих функцию светосборщиков.

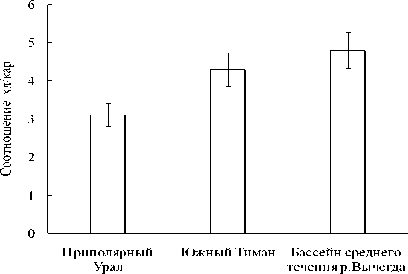

Нами выявлено, что уровень накопления каротиноидов в листьях растений из всех исследованных районов тесно коррелировал с содержанием хлорофиллов. Это согласуется с данными И.А. Поповой с соавторами [11], которые также обнаружили соответствие между количеством зеленых и желтых пигментов в фотосинтетическом аппарате растений различных ботанико-географических зон. В ряде работ [6,11] приведены значения данного соотношения для растений разных регионов. По показателю хлорофиллы/каротиноиды растения Приполярного Урала (3.1) ближе всего к высокогорным растениям Восточного Памира, растения Южного Тимана (4.3) – к арктическим растениям Таймыра, а виды, произрастающие в бассейне среднего течения р. Вычегда (4.8), – к бореальным видам умеренной зоны (рис. 7).

Рис. 7. Соотношение зеленых и желтых пигментов в листьях растений природной флоры.

Каротиноиды играют важную роль в фотосинтезе, выполняют функции светосборщиков и фотопротекторов [19, 20]. Поэтому относительно высокий уровень желтых пигментов в листьях исследованных растений и, прежде всего, принадлежащих к группе арктоальпийских видов, можно рассматривать как адаптивную реакцию, направленную на повышение устойчивости фотосинтетического аппарата, предотвращение его фотодинамической деструкции в суровых северных условиях. В отличие от растений Приполярного Урала, пигментный аппарат видов, произрастающих в подзоне средней тайги, характеризуется более высоким соотношением хлорофиллы/каротиноиды и, следовательно, низким относительным содержанием желтых пигментов. Это подтверждает нашу гипотезу об особой роли каротиноидов в устойчивости фотосинтетического аппарата растений подзоны крайне северной тайги (Приполярный Урал). Следует также иметь в виду, что каротиноиды, помимо защитной роли выполняют функции светосборщиков, поглощая свет в сине-фиолетовой области спектра. Как компоненты антенного комплекса, они способствуют более эффективному использованию солнечной радиации в течение короткого северного лета.

Таким образом, предложена и экспериментально обоснована концепция о повышении роли пигментного комплекса в обеспечении устойчивости и продуктивности растений в холодном климате. Дан анализ количественного и качественного состава фотосинтетических пигментов 120 видов растений. На фоне значительных межвидовых различий в концентрации фотосинтетических пигментов выявлено увеличение относительного содержания каротиноидов в ряду бореальные – гипоарк-тические – аркто-альпийские виды. В целом, полученные результаты существенно расширяют представления о пигментном комплексе растений природной флоры Севера и могут быть использованы для ранней диагностики состояния их фотосинтетического аппарата.

Исследования выполнены при поддержке грантов фонда РФФИ (04-04-48255; 07-04-00436) и гранта по программе Президиума РАН «Биологическое разнообразие».

Список литературы Пигментный комплекс растений природной флоры Европейского Северо-Востока

- Головко Т.К. Актуальные вопросы экофизиологии растений//Структурно-функциональные особенности биосистем Севера (особи, популяции, сообщества): Матер. конф. Ч. I. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. С. 88-91.

- Заленский О.В. Эколого-физиологические аспекты изучения фотосинтеза. (37-е Тимирязевские чтения). Л.: Наука, 1977. 56 с.

- Пьянков В.И., Мокроносов А.Т. Основные тенденции изменения растительности Земли в связи с глобальным потеплением климата//Физиология растений, 1993. Т. 40, № 4. С. 515-531.

- Дымова О.В., Головко Т.К. Состояние пигментного аппарата растений живучки ползучей в связи с адаптацией к световым условиям произрастания//Физиология растений, 2007. Т.54, № 1. С. 47-53.

- Любименко В.Н. Избранные труды. Т.2. Работы по фотосинтезу и пигментам растений/Под ред. Н.А.Любинского. Киев: Академия наук Украинской ССР, 1963. 681 с.

- Maslova T.G., Popova I.A. Adaptive Properties of the Pigment Systems//Photosynthetica, 1993. Vol. 29. P. 195-203.

- Blankenship R.E. Molecular Mechanisms of Photosynthesis. Blackwell Science, 2002. 321 p.

- Корнюшенко Г.А., Соловьева Л.В. Экологический анализ содержания пигментов в листьях горно-тундровых кустарничков//Ботанический журнал, 1992. Т. 77, № 8. С. 55-77.

- Лукьянова Л.М., Марковская Е.Ф., Булычева Т.М. Газообмен и пигментная система растений Кольской Субарктики (Хибинский горный массив). Апатиты, 1986. 127 с. 46

- Маслова Т.Г., Попова И.А., Корнюшенко Г.А., Королева О.Я. Развитие представлений о функционировании виолаксантинового цикла в фотосинтезе//Физиология растений, 1996. Т. 43, №3. С. 437-449.

- Попова И. А., Маслова Т.Г., Попова О.Ф. Особенности пигментного аппарата растений разных ботанико-географических зон//Эколого-физиологические исследования фотосинтеза и дыхания растений. Л.: Наука, 1989. С. 115-130.

- Биологическое разнообразие особо охраняемых природных территорий Республики Коми. Вып. 4: Охраняемые природные комплексы Тимана (Часть I). Сыктывкар, 2006. С. 155-160. (Коми научный центр УрО РАН).

- Лесорастительное районирование Республики Коми//Леса Республики Коми/Г.М.Козубов, В.А.Мартыненко, С.В.Дегтева, Э.П.Галенко, И.В.Забоева. М.: Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 1999. С. 257-288.

- Мартыненко В.А. Флора северной и средней подзон тайги европейского Северо-Востока: Автореф. дис. … докт.биол.наук. Екатеринбург, 1996. 34 с.

- Мартыненко В.А., Дегтева С.В. Конспект флоры национального парка «Югыд ва» (Республика Коми). Екатеринбург, 2003. 108 с.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб.: Мир и семья, 1995. 992 с.

- Сапожников Д.И., Маслова Т.Г., Попова О.Ф. и др. Метод фиксации и хранения листьев для количественного определения пигментов пластид//Ботанический журнал, 1978. Т.63, №11. С.1586-1592.

- Маслова Т.Г., Попова И.А., Попова О.Ф. Критическая оценка спектрофотометрического метода количественного определения каротиноидов//Физиология растений, 1986. Т.33. Вып.3. С.615-619.

- Lichtenthaler H.K. Chlorophylls and Carotenoids Pigments of Photosynthetic Biomembranes//Methods in Enzymology. V.148/Ed. Colowick S.P., Kaplan N.O. San-Diego e.a., 1987. P.350-382.

- Cuttriss A., Pogson B. Carotenoids//Plant Pigments and Their Manipulation/Ed. K. M. Davies. Blackwell Publishing, Oxford, 2004. P. 57-91.

- Demmig-Adams B., Adams W.W. Photoprotection and Other Responses of Plants to High Light Stress//Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 1992. Vol. 43. P. 599-626