Пигменты из культурного слоя стоянки Хотылево 2: предварительные результаты анализа состава образцов

Автор: Пахунов А. С., Гаврилов К. Н., Еськова Д. К.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся предварительные результаты анализа состава пигментов из культурного слоя стоянки Хотылево 2, полученные в результате полевых работ 2018-2020 гг. Исследования проводились с целью сравнительного анализа состава образцов красок, отобранных в разном археологическом контексте, и установления технологии их обработки. Всего с применением рентгеновских методов и методов молекулярной спектроскопии было проанализировано 18 образцов, 17 из которых - красные и один белый. Красные образцы представляют собой порошки или небольшие кусочки окрашенной массы красного цвета. Их цвет - неоднородный, во всех красных образцах обусловлен присутствием гематита. Микроскопическое изучение образцов позволило обнаружить в их составе следы гетита, а также области бурого цвета, содержащие маггемит. Результаты анализов позволяют предположить, что использовалось не менее трех типов источников пигмента: природные охры, натуральный гематит и полученный путем обжига маггемита. Отмечена однородность состава большинства образцов, однако в ряде из них присутствует смесь пигментов разного типа, образовавшаяся в процессе формирования культурного слоя и, вероятно, последовавших затем постдепозиционных процессов.

Хотылево 2, верхний палеолит, граветт, краски, рентген, молекулярная спектроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/143178362

IDR: 143178362 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.359-374

Текст научной статьи Пигменты из культурного слоя стоянки Хотылево 2: предварительные результаты анализа состава образцов

Верхнепалеолитическая стоянка Хотылево 2 находится в четырехстах километрах к юго-юго-западу от Москвы и в двадцати километрах к северо-западу от г. Брянска. Памятник был открыт в 1968 г. Ф. М. Заверняевым, который

1 Исследование выполнено в рамках Программы ФНИ ГАН по теме гос. работ № АААА-А18-118011790090-1.

систематически раскапывал его с небольшими перерывами в 1969–1981 гг. ( За-верняев , 1974; 2000). В 1993 г. полевые работы были возобновлены Хотылевской археологической экспедицией Института археологии РАН, и в 2003 г. они привели к открытию нового участка распространения культурного слоя, получившего обозначение «пункт В» ( Gavrilov et al ., 2015). Он расположен на некотором удалении от края коренного берега реки Десна и систематически раскапывается с 2005 г. по настоящее время.

Особенности материальной культуры Хотылево 2 позволяют относить этот памятник к отдельному варианту восточноевропейского позднего граветта. Радиоуглеродные датировки, полученные по костному углю и костям животных, имеют значения от 23/24 до 21 тыс. л. н. (некал.). За все время раскопок пункта В было вскрыто и частично изучено 78 кв. м культурного слоя. На этой площади зафиксированы два комплекса археологических объектов, пространственно связанных между собой.

Южный комплекс изучен на площади 25 кв. м. Он характеризуется крупными скоплениями преднамеренно уложенных костей мамонтов, среди которых выделялись черепа и плоские кости. С данными скоплениями были связаны ямы, округлые в плане, неглубокие, в которых также находились преднамеренно уложенные кости мамонта. Диаметр ям не превышал одного метра, а глубина – двадцати сантиметров. Кости в скоплениях, древняя дневная поверхность вокруг них и под некоторыми черепами были интенсивно окрашены охрой.

Северный комплекс объектов в настоящее время вскрыт на площади 52 кв. м. Предполагается, что на изученном участке были зафиксированы его центральная часть и южная периферия. Археологический материал на этом участке представлен костными останками животных, предметами из расщепленного кремня, поделками из кости и бивня мамонта, а также костным углем, золой и охрой. Находки связаны с прослойкой гумусированного суглинка серого цвета, имевшего в местах концентрации костного угля и золы черную окраску. Границы северного комплекса в настоящее время могут быть очерчены расположенными по овалу округлыми в плане неглубокими ямами, которые по своим размерам и морфологии аналогичны ямам, зафиксированным в южном комплексе. В ряде случаев в непосредственной близости от ям располагались вкопанные длинные кости мамонта, часть из которых была преднамеренно расколота. Эта особенность отличает северный комплекс от южного, в котором подобные группы вкопанных костей не зафиксированы. В непосредственной близости от некоторых ям залегали черепа мамонтов, вкопанные в грунт альвеолами. С двумя ямами были связаны группы из попарно уложенных лопаток мамонтов. В ямах и вокруг них располагались скопления охры. С внутренней стороны линии, очерченной ямами, находилось обширное скопление костного угля и золы, в основании которого также были расчищены пятна охры.

Охра повсеместно фиксируется в культурных слоях верхнепалеолитических стоянок со сложной пространственной организацией, традиционно относимых к базовым поселениям. Примеры использования красителей охотниками и собирателями верхнего палеолита Европы хорошо известны для всех периодов этой эпохи, в том числе – на территории Русской равнины ( Беляева , 2002; Борисков-ский , 1953; Гаврилов , 2008; Ефименко , 1958; Заверняев , 2000; Палеолит…, 1982;

Позднепалеолитическое поселение Сунгирь…, 1998; Хлопачев , 2019; Шовко-пляс , 1965; Яковлева , 2013).

Порошки пигментов наиболее часто встречаются при раскопках в культурном слое в виде засыпки – красноватого окрашивания, локального или же присутствующего на значительной площади. Изучение пигментов с применением физико-химических методов исследования связано с определением их состава, фиксацией следов обработки, поиском мест происхождения, что позволяет определять географию распространения сырья и установить наличие связей между разными регионами ( Тетенькин и др ., 2020). Исследование образцов из культурного слоя верхнепалеолитической стоянки Костенки-1 позволило выделить несколько групп пигментных материалов, различающихся по структуре и, вероятно, функционально ( Яншина, Желтова , 2018).

Основными задачами исследования образцов из культурного слоя стоянки Хотылево 2 были: определение состава пигментов, выявление признаков обработки, а также их классификация на основе полученных результатов.

Материалы и методы

Образцы были получены в результате раскопок в 2018–2020 гг. Отбирались они как в ямах, так и из культурного слоя за пределами ям. Образцы помещались в зип-пакеты, на которые наносилась информация о дате, квадрате и контексте находки. Для проведения анализов от образов отделялась небольшая часть, содержащая преимущественно пигмент. Среди всех образцов можно выделить две группы: порошкообразные и в виде конкреций. Крупные скопления пигмента были зафиксированы в ямах и локально – в культурном слое за пределами углубленных объектов. Как правило, такие охристые скопления фиксировались на древней дневной поверхности.

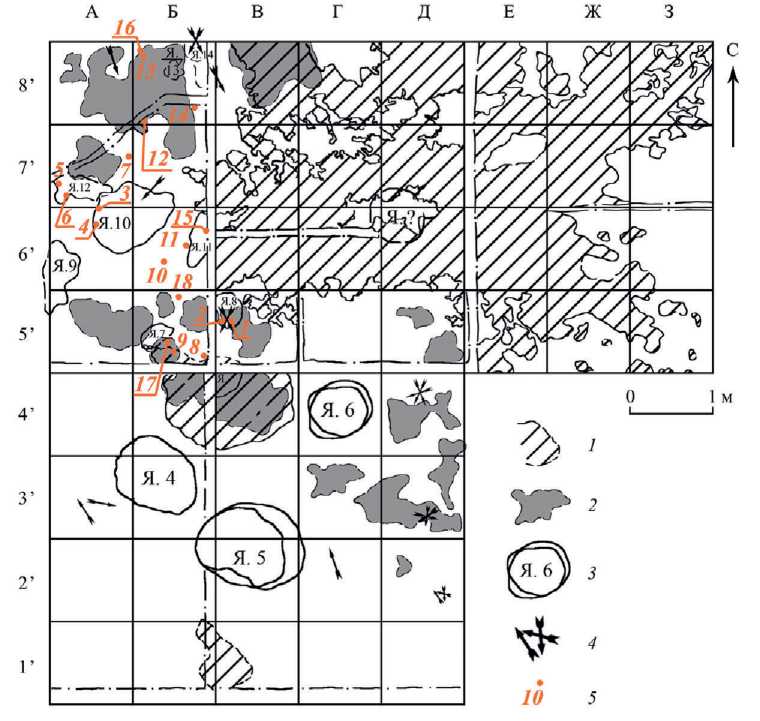

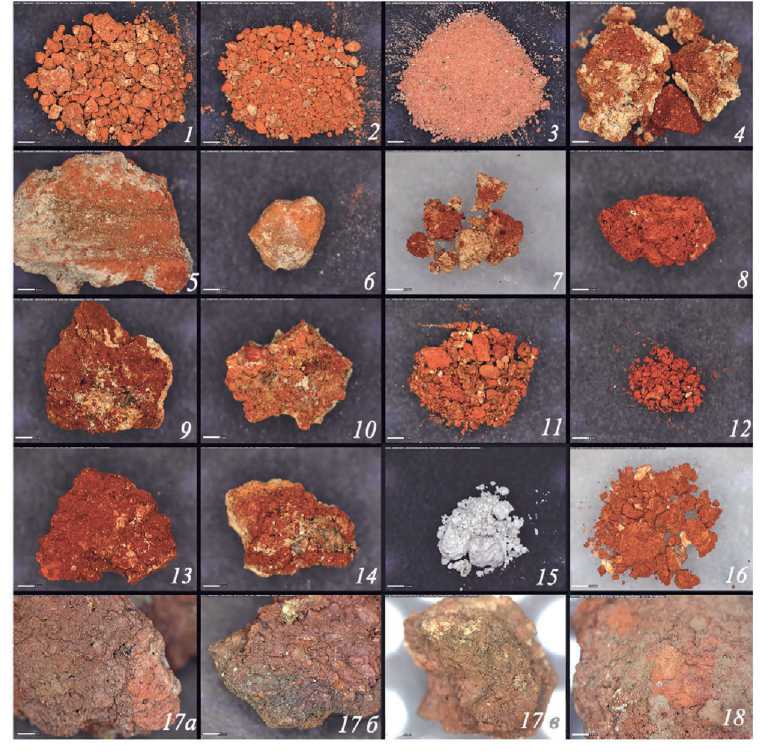

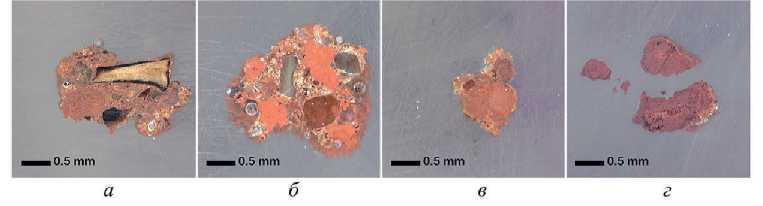

В образцах из ям пигмент смешан с обугленными обломками костей, тогда как образцы из культурного слоя за пределами углубленных объектов их не содержат. Среди последних образцов преобладают пигменты светлых оттенков, что обуславливается большим содержанием в них кварца и алюмосиликатов. Места отбора образцов представлены на рис. 1, а их описание приводится в табл. 1. Всего с применением рентгеновских методов и методов молекулярной спектроскопии было проанализировано 18 образцов, 17 из которых – красные и один – белый (рис. 2).

Сканирующая электронная микроскопия с рентгеновским микроанализом

Анализ распределения элементов в порошках пигментов проводился с применением сканирующей электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом. Образец наносился на токопроводящий скотч, после чего выбирался наиболее равномерно заполненный пигментом участок, с которого снималась карта распределения элементов.

Таблица 1. Описание образцов

|

Номер |

Год |

Квадрат |

Контекст |

Описание |

|

1 |

2020 |

В5’ |

яма 8 |

Порошкообразный пигмент, однородный по составу. Цвет светло-красный, имеет желто-коричневый оттенок. Частицы кварца мелкие, менее 0,3 мм |

|

2 |

2020 |

В5’ |

яма 8 |

Аналогичен образцу 1. Светло-красный однородный по цвету пигмент в виде порошка, в массе встречаются более насыщенные красные частицы. Также присутствуют области коричневого цвета |

|

3 |

2020 |

АБ 6’7’ |

яма 10 |

После высыхания представляет собой мелкий однородный порошок светлорозового цвета. В шлифах отмечена большая доля бесцветных минералов, которые покрыты красным пигментом |

|

4 |

2020 |

АБ 6’7’ |

яма 10 |

Аналогичен образцу 3, однако имеет насыщенный бордовый оттенок, он представлен не в виде порошка, а отдельными частицами длиной до 1 см. Внутри частиц фиксируется равномерная смесь частиц красного пигмента с бесцветными частицами. По характерному блеску на поверхности хорошо заметны частицы полевого шпата |

|

5 |

2020 |

А 7’ |

яма 12 |

Образцы 5 и 6 представляют собой слепленные воедино конкреции грунта и рассыпающегося светло-красного пигмента. В образце 6 присутствуют конкреции коричневатого оттенка |

|

6 |

2020 |

А 7’ |

яма 12 |

|

|

7 |

2020 |

А 7’ |

древняя дневная поверхность |

Образец имеет однородный бордовый цвет |

|

8 |

2020 |

Б 5’ |

древняя дневная поверхность |

Пигмент однородного бордового цвета, в массе встречаются более темные частицы с синеватым отливом |

|

9 |

2020 |

Б 5’ |

древняя дневная поверхность |

Пигмент темного цвета, с отдельными светло-красными включениями. На поверхности следы желтого пигмента |

|

10 |

2020 |

Б 6’ |

древняя дневная поверхность |

Образцы 10 и 11 содержат наибольшее количество различающихся по цвету, составу, текстуре пигментов. Возможно выделить частицы вишневого, светлокрасного и темно-красного рубинового оттенка |

|

11 |

2020 |

Б 6’ |

древняя дневная поверхность |

|

|

12 |

2020 |

Б 7’ 8’ |

древняя дневная поверхность |

Однородный пигмент бордового цвета |

|

13 |

2020 |

Б 8’ |

древняя дневная поверхность |

Пигмент преимущественного бордового цвета, однако присутствуют вкрапления коричневого и вишневого |

Окончание табл. 1

|

Номер |

Год |

Квадрат |

Контекст |

Описание |

|

14 |

2020 |

Б 8’ |

древняя дневная поверхность |

Аналогичен образцу 13, однако на поверхности отмечены следы желтого пигмента |

|

15 |

2020 |

Б 6’ |

Яма 11 |

Белый рассыпчатый порошкообразный пигмент |

|

16 |

2018 |

Б 8’ |

древняя дневная поверхность |

Образцы 16 и 17 аналогичны образцам 10 и 11 |

|

17 |

2018 |

Б 5’ |

древняя дневная поверхность |

|

|

18 |

2019 |

Б 5’ |

древняя дневная поверхность |

Пигмент светло-красный, присутствует в виде включений в конкреции грунта |

Получение изображений образцов и проведение микроанализа осуществлялись с использованием сканирующего электронного микроскопа Versa 3D (FEI, США), оснащенного энергодисперсионным спектрометром (EDAX, США). Для быстрого анализа большого количества образцов исследование проводилось при небольших увеличениях (до ×30.000).

Порошковая рентгеновская дифракция

Для определения минералогического состава смесей и отдельных компонентов был использован метод порошковой рентгеновской дифракции. Прецизионные рентгеноструктурные и рентгеноспектральные исследования для определения и точной диагностики компонентного состава, а также решения структурных задач проводились с использованием порошкового дифрактометра STOE STADI MP с изогнутым Ge (111) монохроматором, обеспечивающим строго монохроматическое Co K α 1 -излучение. Сбор данных проходил в течение 45 минут в режиме поэтапного перекрывания областей сканирования с 5 до 55° по 20. Для анализа от образца отделялся небольшой фрагмент, который растирался в агатовой ступке и зажимался в специальном держателе между двух слоев рентгеноаморфной пленки. Обработка рентгеновских спектров (а именно расчет дифрактограмм полученных образцов и определение фазового состава) исследуемых фаз производилась с помощью комплекса программ WinXPow и программы Match! 3 и связанной с ними порошковой базы данных PDF-2 (ICDD-2013).

Рентгенофлуоресцентный анализ

Элементный анализ проводился с использованием микрорентгенофлуоресцентного анализатора Bruker M4 Tornado с родиевой трубкой (напряжение 50 кВ, 800 мА), вакуум 20 миллибар. Фокусировка и измерения осуществлялись с объективом 10×. Область анализа составляла порядка 25 мкм.

Рис. 1. Хотылево 2, пункт В. План северного комплекса археологических объектов с обозначением места отбора образцов

1 – скопление костного угля и золы; 2 – скопления кремневых предметов; 3 – ямы; 4 – вкопанные кости мамонта; 5 – места отбора и номера образцов пигментов

Инфракрасная спектроскопия

Запись ИК-спектров образцов с целью определения их минеральных компонентов в режиме пропускания проводилась при помощи ИК-Фурье спектрометра Nicolet iS5 (Thermo Fischer Scientific, США) с приставкой iD1 в диапазоне 4000–400 см -1 , разрешение 4 см -1 , число сканов – 32. Образцы для исследования изготавливались посредством перетирания в агатовой ступке 0,4–0,6 мг исследуемого вещества со 100 мг бромида калия с последующей запрессовкой в таблетку. Запись ИК-спектров в режиме нарушенного полного

Рис. 2. Микрофотографии образцов, масштаб всех фотографий – 1 мм внутреннего отражения (НПВО) проводили с приставкой iD5 (кристалл – алмаз с подложкой из ZnSe) в диапазоне 4000–550 см-1, разрешение 4 см-1, число сканов – 32.

Рамановская микроскопия

Для определения состава отдельных частиц пигментов использовался конфокальный рамановский микроскоп Bruker Senterra с диодным лазером 785 нм. Измерения проводились в течение 120 секунд на минимальной мощности 0,1 мВт с целью предотвращения локального нагревания образца. Исследование черных сферических частиц проводилось в аншлифах с применением конфокального рамановского микроскопа Horiba XploRA. Лазер 532 нм, записывалось два спектра в течение 30 с2. Определение фаз проводилось по собственной библиотеке спектров и базе данных RRUFF.

Результаты и обсуждение

Элементное картирование порошков всех образцов показало, что в них встречаются отдельные мелкие частицы кальцита, оксида титана, фосфаты. В Брянской области имеются месторождения титановых руд (ильменит, рутил), а также широко доступно карбонатное сырье, поэтому присутствие данных минералов с большей вероятностью характеризует геохимические условия формирования пород или процессы перемешивания в почве, нежели отдельные компоненты пигментов, добавленные преднамеренно.

В образце 14 были обнаружены октаэдрические железосодержащие частицы. Их форма позволяет предположить, что это кристаллы магнетита, смешанного оксида железа II и III черного цвета. Распределение железа во всех образцах, кроме образца 3, равномерное. Образец 3 отличается низким содержанием оксидов железа, отдельные частицы гематита в нем лежат на поверхности частиц кварца и слюды.

Анализ элементного состава образцов показал (табл. 2), что все красные пигменты возможно описать как красные охры, цвет которых обусловлен присутствием различного количества оксидов железа, содержащих большее или меньшее количество кварца и различных алюмосиликатов. Красные пигменты темных оттенков содержат большее количество оксидов железа. Белым пигментом является известняк с примесью кварца.

По данным порошковой рентгеновской дифракции (табл. 3), белым минералом является мел. Основными компонентами образцов красного цвета являются гематит, кварц и различные алюмосиликаты классов полевых шпатов и слюд. В образцах 2, 5–8 и 11 зафиксирована микропримесь магнетита, а в образцах 11 и 12 – гетита.

Несмотря на то что в образце 14 были зафиксированы, с применением сканирующей электронной микроскопии, частицы магнетита, они не были обнаружены по результатам порошковой рентгеновской дифракции, что, прежде всего, связано с характером данных, получаемых с помощью данного метода. Образец для анализа готовится путем измельчения достаточно большой навески, поэтому данные отражают валовый состав образца, а содержание магнетита могло быть ниже предела обнаружения. Вместе с тем в следовых количествах магнетит обнаружен в образцах, для которых характерно содержание гематита более 74 %, что позволяет предположить его природную примесь.

Таблица 2. Элементный состав образцов, ат. %

|

о_ о" 04 |

о" |

|||||||||||||||||

|

О fc |

40^ m" |

40 |

ТГ |

OO in oo |

co oo |

^ |

о" ОО |

ОО^ |

in о |

оо^ in |

04^ |

04^ о" |

04" |

04^ о" ОО |

||||

|

s |

04^ o" |

о о" |

О |

in о" |

||||||||||||||

|

^ m |

||||||||||||||||||

|

H |

Cl o' |

Cl |

04 o' |

o\ o' |

04^ о" |

О |

04^ О |

04^ о" |

о" |

04^ |

||||||||

|

cd и |

-r |

|

°1 |

04 |

о о" |

°1 |

of |

О; |

04^ Г1 |

О^ |

о^ 04" |

04 |

ОО оо" |

04" |

04^ 40" |

|||

|

1П |

o' |

о |

о |

in |

ОО Г1 |

04 Г1 |

О Г1 |

04^ |

04^ |

04^ |

40^ |

|||||||

|

GO |

o' |

04 о" |

ОО о" |

|||||||||||||||

|

^ Ph |

04^ o" |

1П o' |

in o' |

о" |

о |

40^ о" |

04^ о" |

о |

04^ о" |

О |

о" |

о" |

40 |

О_ 04" |

||||

|

Й |

in |

|||||||||||||||||

|

ci 04" |

in |

in in |

in oo" |

o\ |

in |

40^ of 04 |

in 4О" 04 |

ОО^ |

ОО 04" |

04" |

о" |

04^ о" |

||||||

|

< |

oo" |

in oo" |

40 of |

rn |

40^ |

04^ ■o' |

04^ in |

о |

04^ oo' |

in |

■o' |

о" |

о" |

ОО о" |

04^ о" 04 |

40^ 04 |

04^ |

|

|

on s |

o" |

04 o” |

04^ О |

о |

04^ о" |

о" |

04^ о" |

04^ о" |

о" |

ОО о" |

||||||||

|

Z |

04" |

Of 0" |

||||||||||||||||

|

04 |

m |

-T |

in |

40 |

Г- |

ОО |

о |

о |

-н |

04 |

m |

in |

40 |

г- |

ОО |

Таблица 3. Фазовый состав образцов

|

s у a |

oo |

oo |

|||||||||||||||||

|

о 4 X о и s |

VO |

||||||||||||||||||

|

n s и c3 и |

O1 |

||||||||||||||||||

|

s & о

|

O1 |

■—1 |

XT |

||||||||||||||||

|

s m 6 s |

O1 |

O1 |

|||||||||||||||||

|

s 4 t: S |

r- |

oo |

|||||||||||||||||

|

& 2 |

oo 04 |

||||||||||||||||||

|

to kO |

l> |

04 |

04 |

XT |

m |

i> |

m |

■—1 |

|||||||||||

|

& ^ |

VO |

^D 04 |

7! |

vo |

о |

^D |

V) |

r^ |

^D (M |

^ |

O1 |

^D |

V) |

oo |

m |

XT |

D^ |

8 |

|

|

m 2 |

'—1 |

||||||||||||||||||

|

2 |

OO (M |

||||||||||||||||||

|

'—1 |

|||||||||||||||||||

|

Й £ |

я |

^ |

(M (M |

O\ oo |

(M O\ |

s |

m |

oo |

^D O\ |

Й |

oo |

O\ |

^ |

||||||

|

04 |

m |

XT |

^D |

r~ |

oo |

O\ |

о |

^ |

O1 |

2 |

2 |

2 |

^D |

oo |

Сравнительный анализ бурого и красного материала из образца 17 показал, что в коричневой его части содержится в основном маггемит – минерал, образующийся при низкотемпературном окислении магнетита и превращающийся при нагревании в гематит. Также отметим, что для образцов 16 и 17 характерно уширение и инвертированное соотношение максимумов 104 и 110 в сравнении с гематитом с ненарушенной структурой, которое наблюдается в образце 18 светло-красного цвета, что является признаком гематита, полученного путем обжига.

Результаты анализа образцов с применением инфракрасной спектроскопии показали, что в образцах присутствуют гематит (линии при 520–530 и 1636 см -1 ), кварц (777 и 795 см -1 ), кальцит (874 и 1434 см -1 ), алюмосиликаты (992–1006 см -1 ). Данные минералы зафиксированы во всех образцах. От них отличается образец 3, в котором отмечены линии при 581 см -1 (полевой шпат), 723 и 763 см -1 (колебания группы Si-O), что связано с большим содержанием слюд и полевых шпатов в образце и небольшим количеством гематита.

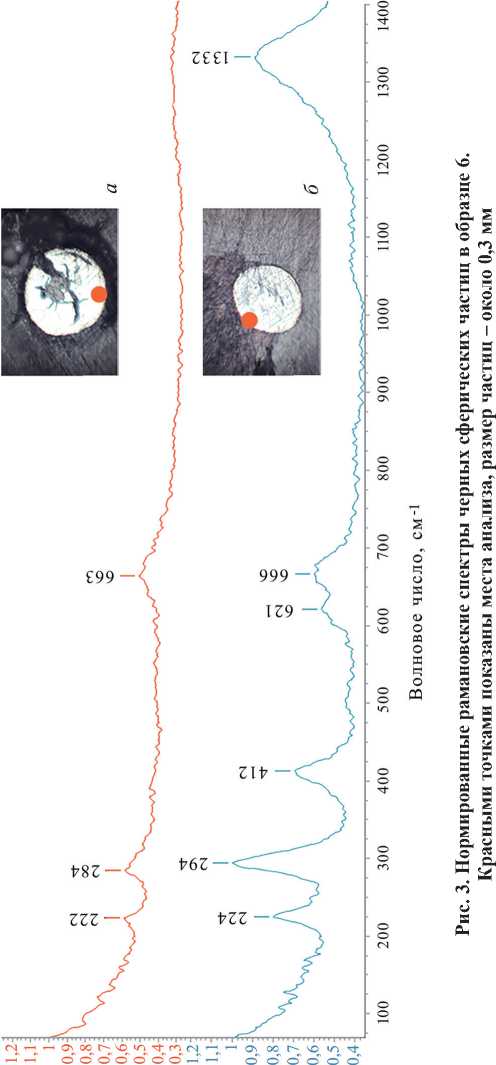

По данным рамановской спектроскопии, в образцах 16, 17, 18 был зафиксирован гематит по характерным максимумам около 139, 225, 292, 409 и 611 см -1 . А в образцах 16 и 18 кварц по максимумам около 128, 208, 355 и 465 см -1 . Отметим, что по сравнению с образцами 16 и 17 спектр образца 18 отличается высоким соотношением сигнал/шум, что может быть связано с нахождением в нем хорошо закристаллизованного гематита с ненарушенной кристаллической решеткой. В образце 16 также обнаружены следы сульфатов и фосфатов по линиям 421 и 665 см -1 . Сферические частицы черного цвета исследовались в аншли-фе образца 6. Большинство частиц такого рода имеют сердцевину и оболочку. Внешний слой имеет черный цвет и отличается зеркальным блеском. Изучение состава внешних слоев двух частиц с применением рамановской спектроскопии показало, что они имеют схожий состав, однако разное соотношение компонентов. В первой частице отмечен магнетит по наиболее интенсивному максимуму при 663 см -1 , а также наиболее интенсивные максимумы гематита при 222 и 284 см -1 , в составе второй был зафиксирован гематит по максимумам при 224, 294, 412, 621 и 1332 см -1 , а также основной максимум магнетита при 666 см -1 (рис. 3).

В качестве топлива на стоянке Хотылево 2 широко использовались кости животных. Свежие кости отличаются достаточно высокой температурой горения и плотностью передаваемой тепловой энергии, а также значительной длительностью горения, превосходящей любую древесину ( Hoare , 2020). Мог ли проводиться в таком костре обжиг пигментов и могла ли получаемая температура оказать влияние на оттенок пигмента? Эксперимент по тепловой обработке образцов 3, 5 и 8 красного цвета показал, что образцы практически не изменяют цвет в объеме при нагреве до 500 °С на воздухе в течение 15 минут. Прокаливание образцов с применением газовой горелки при температуре более 900 °С также не привело к значительным визуально заметным изменениям цвета. Вместе с тем кратковременный высокотемпературный обжиг коричневатых маггемитсодержащих частей образца 17 показал, что на поверхности образовался слой светло-красного пигмента, аналогичного по цвету изначально красным участкам. В образцах 2, 5, 6 и 17 коричневатый материал отмечен как в виде отдельных конкреций, так и в ассоциации с массой пигмента красного цвета. Следы желтого пигмента зафиксированы на поверхности образцов 9, 10

Микрофотографии: а – спектр оранжевого цвета; б – спектр синего цвета

Ч100ННИОНЭ1НИ и 12. Поскольку в образце 12 присутствие гетита было подтверждено данными порошковой рентгеновской дифракции, можно полагать, что и на остальных образцах наблюдается именно этот минерал. Результаты показали, что часть пигментов могла быть получена из местного сырья посредством обжига. Обнаружение в образцах недожженных участков позволяет предположить кратковременность обжига, в результате чего зафиксированы вариации в оттенке темных пигментов.

Помимо различий в сырье и технологии его обработки состав образцов также связан с особенностями накопления материала. Так, в образцах 10 и 11 присутствуют частицы пигмента как минимум четырех различных оттенков (рис. 4). Анализ их элементного состава показал (табл. 4), что образец 10а бордового цвета содержит фрагменты обожженных костей, что обычно для образцов с дневной поверхности, а также кварц и алюмосиликаты. Образец 10б светло-красного цвета содержит большее количество кварца. Образец 10в имеет цвет и состав, аналогичный образцу 10а, но в нем отсутствуют фрагменты костей. Образец 10г отличается высокой однородностью и чистотой цвета и является практически чистым гематитом. Присутствие в одном образце такого набора разнообразных по составу частиц прежде всего связано с его расположением в основании культурного слоя, в результате чего мы наблюдаем смесь различных пигментных материалов, использовавшихся на стоянке в период ее функционирования.

Еще одна особенность проанализированных пигментов – обнаружение магнитных сферических частиц черного цвета в образцах 1, 5–9, 11, 12, 14, 16 и 17. По данным элементного анализа, они имеют неоднородный состав, в них преобладает железо, вплоть до 91 масс. %. Их характерная форма, а также магнитные свойства позволяют предположить, что оболочка у них состоит из магнетита. По данным рентгеновской дифракции, магнетит обнаружен в ряде образцов, в которых также были зафиксированы сферические частицы. В остальных образцах их небольшое количество не позволило определить данную фазу. Различия в фазовом составе частиц могут быть связаны как с различной температурой обработки пигментов в разных частях образца, так и с условиями формирования самих частиц. Они равномерно распределены в объеме образцов, что, вероятно, свидетельствует об их природном происхождении и является особенностью исходного сырья. Присутствие в пигментах таких специфических частиц позволит в дальнейшем использовать их как маркер при поиске источников сырья, использовавшегося для приготовления пигментов.

Таблица 4. Элементный состав частиц разных оттенков из образца 10

|

Al |

Si |

P |

K |

Ca |

Ti |

V |

Cr |

Mn |

Fe |

Zn |

Ba |

|

|

10а |

7,2 |

16,7 |

3,3 |

1,5 |

10,6 |

0,3 |

0,1 |

0,1 |

0,3 |

59,5 |

0,2 |

0,2 |

|

10б |

10,9 |

35,8 |

1,9 |

2,4 |

1,0 |

0,1 |

0,1 |

47,8 |

0,2 |

|||

|

10в |

6,6 |

14,0 |

0,5 |

1,3 |

1,2 |

0,2 |

0,1 |

0,4 |

75,2 |

0,1 |

0,2 |

|

|

10г |

1,8 |

1,6 |

2,5 |

0,1 |

0,3 |

0,3 |

0,4 |

92,4 |

0,3 |

0,2 |

Рис. 4. Аншлифы частиц разных оттенков в образце 10

Заключение

Масштабное использование пигментов на стоянке Хотылево 2, а также однородный состав большей их части позволяют предположить, что пигментные материалы были легкодоступны. Часть из них представляют собой обожженный маггемит, также использовались природные охры и гематит.

В ряде образцов с дневной поверхности зафиксирована смесь пигментов разного типа. Это может свидетельствовать о постепенном (многоэтапном) процессе накопления культурного слоя, включая формирование заполнения ям, в результате чего в ряде случаев (обр. 10, 11, 16, 17) происходило указанное перемешивание частиц.

Распределение образцов в культурном слое показывает преобладание пигментов светло-красного цвета в ямах и темного пигмента вишневого оттенка на дневной поверхности. Эта корреляция заслуживает внимания и требует объяснения. Однако в настоящее время, до завершения исследований северного комплекса пункта В, мы не знаем, насколько она устойчива на всей площади данного участка поселения. В дальнейшем расширение области исследования пигментов в раскопе и применение дополнительных физико-химических методов позволят полнее реконструировать особенности технологии обработки пигментов и уточнить принципы выбора обитателями Хотылевской стоянки различных материалов для тех или иных действий.

Список литературы Пигменты из культурного слоя стоянки Хотылево 2: предварительные результаты анализа состава образцов

- Беляева В. И., 2002. Палеолитическая стоянка Пушкари I (характеристика культурного слоя). СПб.: Изд-во СПбГУ. 156 с.

- Борисковский П. И., 1953. Палеолит Украины. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 464 с. (МИА; № 40.)

- Гаврилов К. Н., 2008. Верхнепалеолитическая стоянка Хотылево 2. М.: Таус. 256 с.

- Ефименко П. П., 1958. Костенки 1. М.; Л.: АН СССР. 452 с.

- Заверняев Ф. М., 1974. Новая верхнепалеолитическая стоянка на реке Десне // СА. № 4. С. 142–161.

- Заверняев Ф. М., 2000. Остатки жилищно-бытового и хозяйственного комплекса на Хотылевской верхнепалеолитической стоянке // РА. № 3. С. 69–87.

- Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону. 1879–1979. Некоторые итоги полевых исследований / Ред.: Н. Д. Праслов, А. Н. Рогачев. Л.: Наука, 1982. 288 с.

- Позднепалеолитическое поселение Сунгирь (погребения и окружающая среда) / Ред.: Н. О. Бадер, Ю. А. Лаврушин. М.: Научный мир, 1998. 272 с.

- Тетенькин А. В., Демонтерова Е. И., Канева Е. В., Анри О., Говри Р. Э., 2020. Охра в позднепалеолитических контекстах стоянки Коврижка IV на Байкало-Патомском нагорье // АЭАЕ. Т. 48. № 3. С. 33–42.

- Хлопачев Г. А., 2019. Юдиновская верхнепалеолитическая стоянка // Вишняцкий Л. Б., Воскресенская Е. В., Зарецкая Н. Е. и др. Культурная география палеолита Восточно-Европейской равнины: от микока до эпиграветта: путеводитель конференции – полевого семинара. М.: ИА РАН. С. 147–180.

- Шовкопляс И. Г., 1965. Мезинская стоянка. К истории среднеднепровского бассейна в позднепалеолитическую эпоху. Киев: Наукова думка. 328 c.

- Яковлева Л. А., 2013. Найдавнiше мистецтво України / Ред. Ф. Джiнджан. Київ: Стародавнiй Свiт. 288 с.

- Яншина О. В., Желтова М. Н., 2018. Использование красных красок на верхнепалеолитической стоянке Костенки-1 (второй комплекс, слой I) // Universum Humanitarium. № 1. С. 107–136.

- Gavrilov K. N., Voskresenskaya E. V., Maschenko E. N., Douka K., 2015. East Gravettian Khotylevo 2 site: Stratigraphy, archeozoology, and spatial organization of the cultural layer at the newly explored area of the site // Quaternary International. Vol. 359–360. P. 335–346.

- Hoare S., 2020. Assessing the Function of Palaeolithic Hearths: Experiments on Intensity of Luminosity and Radiative Heat Outputs from Different Fuel Sources // Journal of Paleolitic Archaeology. № 3. P. 1–29.