Пихтово-еловые леса в нижней части бассейна р. Бурея

Автор: Волков Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Лесное хозяйство

Статья в выпуске: 5, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе двенадцати пробных площадей впервые проанализированы таксационные характеристики, естественное возобновление, состав подлеска, кустарничково-травяного и мохового ярусов пихтово-еловых лесов в нижней части бассейна р. Бурея.

Пихтово-еловые леса, река бурея, дальний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/14084290

IDR: 14084290 | УДК: 630*187

Текст научной статьи Пихтово-еловые леса в нижней части бассейна р. Бурея

По геоботаническому районированию Дальнего Востока нижняя часть бассейна реки Бурея относится к Амурско-Зейскому округу, входящему в Амурскую провинцию смешанных лиственнично- и березоводубовых лесов Восточно-Азиатской хвойно-широколиственной области, переходящему ближе к устью реки в Зейско-Буреинский округ Даурско-Маньчжурской лесостепной области [7].

В естественных лесах этой территории преобладают лиственничники, образованные преимущественно лиственницей Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.). Однако в результате рубок и пожаров большая часть этих лесов сменилась белоберезовыми лесами с участием нескольких пород. Пихтово-еловые леса занимают весьма скромную площадь, в нижней части бассейна Буреи они не являются зональной лесной формацией и не формируют ясно выраженный высотный пояс растительности, а произрастают отдельными изолированными участками в наиболее увлажненных местах. Небольшие участки ельников, образованных преимущественно елью сибирской (Picea obovata Ledeb.), встречаются в долинах, а также в нижней части пологих северных склонов, в котловинообразных элементах рельефа, где застаивается холодный воздух и формируется своеобразный микроклимат [8].

Цель исследований . Изучение пихтово-еловых лесов, направленное на первичную лесоводственную характеристику, отражающую их современное состояние и взаимоотношения между породами-лесообразователями.

Объекты и методы исследований . В нижней части бассейна реки Бурея нами обследованы вторичные (послепожарные) древостои пихтово-еловых лесов. Типично девственных лесов не обнаружено.

При проведении работы использовался метод изучения типов леса с закладкой временных пробных площадей в соответствии с методическими указаниями к изучению типов леса [9]. На пробных площадях производилась перечислительная таксация древостоев по 4-сантиметровым ступеням толщины, начиная с диаметра 8 см. Замерены высоты деревьев в количестве, необходимом для определения разряда для входа в объемные таблицы [10]. Возраст деревьев определялся по табличным данным [11] и особям, срубленным на лесосеках. Названия высших растений приводятся по С.К. Черепанову [12]. При изучении естественного возобновления мы располагали по диагонали пробной площади 25 учетных площадок размером 2 х 2 м, которые закладывались методом случайной выборки. Выделение типов леса производилось на основе подходов генетического (динамического) направления в лесной типологии Б.А. Ивашкевича – Б.П. Колесникова. Установление типов леса осложнено отсутствием спелых насаждений. Все обследованные древостои находятся на разных стадиях восстановительной динамики. В связи с этим названия типов лесов даны с учетом ожидаемого развития: увеличением сомкнутости древостоев, усилением роли мохового покрова и разрастанием типичного мелкотравья, характерного для пихтово-еловых лесов.

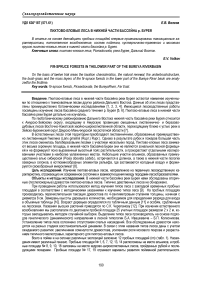

Всего в пойме и на склонах различных экспозиций заложено 12 пробных площадей (пп) (табл. 1). Насаждения имеют различный генезис. Пробные площади № 1, 6, 7, 12, 13, 14 расположены на месте ельников, а пробные площади № 8, 9, 10, 18 заложены на месте кедрово-широколиственных лесов, пройденных рубкой и последующими пожарами. Пробные площади № 17, 19 отражают варианты развития пойменной растительности.

Лесоводственно-таксационная характеристика древостоя

Таблица 1

|

№п/п |

Местоположение, экспозиция и крутизна склона, высота над ур.м., м; площадь описания, га |

Ярус |

Состав по запасу |

Состав по числу стволов |

Тип леса |

Порода |

Возраст, лет |

Высота, м |

Диаметр, см |

Бонитет |

Сомкнутость |

Общий запас, м³/га |

Запас сухостоя, м³/га |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

7 |

Редко заливаемая пойма ключа Сухого, приток 3-го порядка 225 м; 0,5 га |

I |

5Ес2Бб1,5П 1,5Л+Ос |

4Ес3Бб1Ол +Л, Ос |

Ельник долинный разнотравно-зеленомошный |

Ес Бб П Л |

80 55-75 80 80-90 |

17 18 16 25 |

21 18 20 32 |

3 |

0,7 |

188 |

7 |

|

17 |

Редко заливаемая пойма р. Талая, приток 2-го порядка 219 м; 0,25 га |

I |

4Л4Бб1Ес1Ос |

4Бб3Ес3Л, ед. Ос |

Ельник долинный с березой и лиственницей осоковый |

Л Бб Ес Ос |

60 60 60 60 |

19 22 10 23 |

20 20 12 28 |

2 |

0,6 |

235 |

28 |

|

19 |

Остров, ограниченный протокой р. Бурея 124 м; 0,25 га |

I |

2,5Ид2,5П2Т 1Яс1Ес1Бх |

4П2Ид2Ес1 Бх1Яс |

Ельник долинный с ильмом и ясенем папоротниковый |

Ид П Т Яс Ес Бх |

Нет данных |

18 17 28 19 13 14 |

25 17 60 22 16 19 |

2 |

0,8 |

289 |

- |

|

1 |

Бассейн р. Талая, приток 2-го порядка Нижняя часть склона CВ 5º 212 м; 0,25 га |

I II |

4Бб4Л2Ес 6Ес2Л2Бб |

4Бб4Л2Ес 7Ес2Л1Бб |

Ельник горный разнотравнозеленомошный |

Бб Л Ес Ес Л Бб |

75 75 75 40-50 30 30 |

23 20 15 8 12 12 |

24 20 16 8 8 8 |

2 |

0,3 0,4 |

199 |

33 |

Г WT УТОг ^^эрс^Упншээо,

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

Бассейн ключа Сухо- |

|||||||||||||

|

6 |

го, приток 3-го порядка Нижняя часть склона |

I |

4Ес3Л2Бб1Ос, ед. Бч |

5Ес2Бб1Л 1Ос+Яб, |

Ельник горный |

Ес Л Бб |

80 80 60 |

18 24 19 |

22 29 22 |

3 |

0,7 |

184 |

20 |

|

ЮЗ 4-5º 248 м; 0,25 га |

ед. П, Ид |

разнотравный |

Ос |

55 |

21 |

24 |

|||||||

|

Бассейн ключа Татарский, приток 2-го |

1 |

4Бб4Ос2Ес |

3Ес3Бб2Ос |

Ельник |

Бб |

70 |

20 |

24 |

|||||

|

8 |

порядка Нижняя часть склона ЮВ 12-15º |

I |

+П, ед. Л, Км |

1Км1П ед. Лп, К, Л |

горный разнотравный |

Ос Ес |

70 70 |

22 16 |

30 18 |

2 |

0,8 |

295 |

6 |

|

274 м; 0,5 га |

|||||||||||||

|

Бассейн ключа Татарский, приток 2-го |

Горный |

П |

45 220-240 |

14 |

16 |

||||||||

|

9 |

порядка |

I |

4,5П4К1,5Лп |

8П1Лп1К |

лещиновый |

К |

23 |

54 |

3 |

1,0 |

293 |

33 |

|

|

Средняя часть скло- |

ед. Ес, Км |

кедровник с |

Лп |

90-100 |

16 |

26 |

|||||||

|

на В 12 º 328 м, 0,25 га |

пихтой |

||||||||||||

|

Бассейн ключа Татарский, приток 2-го |

Горный родо- |

Д |

80-90 70-80 80-90 45 |

17 |

24 |

||||||||

|

10 |

порядка Верхняя часть склона Ю 30-32º 380 м; 0,25 га |

I |

7Д2К1Бч+Ес, Бб |

5Д3К2Ес +Бч |

дендровый кедровник с дубом |

К Бч Ес |

11 16 7 |

15 24 9 |

3 |

0,4 |

153 |

- |

|

|

Бассейн ключа Татарский, приток 2-го |

Ельник |

Ес |

70 |

15 |

16 |

||||||||

|

12 |

порядка |

I |

6Ес2Бж1Бб |

7Ес1Бж1Лп |

горный |

Бж |

70 |

17 |

19 |

4 |

0,8 |

161 |

25 |

|

Нижняя часть склона |

1Лп |

1Бб |

мелкотравно- |

Бб |

70 |

22 |

27 |

||||||

|

СЗ 5-6º 205 м; 0,25 га |

зеленомошный |

Лп |

70 |

15 |

16 |

n^i^vH зпннззшэпксо'ХоУэчгзЭ

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

13 |

Бассейн р. Дикан, приток 1-го порядка Средняя часть склона СВ 27-32º |

I |

4Ес4П2Бб, ед. Лп |

7П2Ес1Бб+ Лп |

Ельник горный зеленомошно-папоротниковый |

Ес П Бб |

160 70 70 |

23 16 20 |

36 16 24 |

3 |

0,5 |

202 |

34 |

|

172 м; 0,288 га |

|||||||||||||

|

Бассейн р. Талая, |

Ельник |

||||||||||||

|

14 |

приток 2-го порядка Верхняя часть скло- |

I |

4П4Бж2Еа |

5П3Бж2Еа |

горный зеленомошно- |

П Бж |

90 90 |

17 19 |

20 24 |

3 |

0,7 |

232 |

46 |

|

на СВ 3-5º 455 м; 0,2 га |

папоротниковый |

Еа |

90 |

17 |

20 |

||||||||

|

18 |

Бассейн р. Талая, приток 2-го порядка Средняя часть склона Ю 6-7º 326 м; 0,25 га |

I |

5П2К2Бж1Бб, ед.Еа, Чм |

6П2Бж1Бб1 Еа+К |

Ельник горный зеле-номошно-папоротниковый |

П К Бж Бб |

70 - 70 70 |

16 20 16 19 |

17 36 17 22 |

3 |

1,0 |

311 |

57 |

Примечание. Ес – ель сибирская (Picea obovata Ledeb.); Еа – ель аянская (Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr.); К – сосна корейская (кедр) (Pinus ko-raiensis Siebold et Zucc.); Л – лиственница Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) ; П – пихта белокорая (Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.) ; Бб – береза плосколистная (белая) (Betula platyhylla Sukacz.); Бж – береза шерстистая (желтая) (Betula lanata (Regel) V.Vassil.); Бч – береза даурская (черная) (Betula davurica Pall.); Бх – бара-хат амурский (Phellodendron amurense Rupr.); Д – дуб монгольский (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.); Км – клен мелколистный (Acer mono Maxim.); Ид – ильм долинный (Ulmus japonica (Rehd.) Sarg.); Лп – липа амурская (Tilia amurensis Rupr.); Ма – Маакия амурская (Maackia amurensis Rupr.et Maxim.; Ол – ольха волосистая (Alnus hirsuta (Spach) Turcz.ex Rupr.); Ос – осина Давида (Populus davidiana Dode.); Т – тополь душистый (Populus suaveolens Kom.); Яс – ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica Rupr.) ; Яб – яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.); Ча – черемуха азиатская (Padus asiatica Kom.); Чм – черемуха Маака (Padus maackii (Rupr.) Kom.) [12].

Вестник КрасГАУ. 2015. № 5

Как видно из полученных материалов, в составе послепожарных древостоев присутствует ель сибирская. Ель аянская (Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr.) представлена только на пробных площадях 14 и 18, расположенных ближе к водораздельному хребту между р. Бурея и Архара. О западной границе распространения ели аянской в этом районе упоминали В.С. Доктуровский [3] и В.Н. Васильев [13]. Опираясь на мнение В.Б. Сочавы и его соавторов [14], можно говорить о прохождении здесь природного рубежа тихоокеанского влияния. Изучение естественного возобновления (табл. 2) показывает, что ель сибирская медленно восстанавливает свои позиции.

Характеристика естественного возобновления под пологом пихтово-еловых лесов

Таблица 2

|

№ п/п |

Распределение жизнеспособного подроста по высоте, м (состав, шт/га) |

Всего, шт/га |

||

|

До 0,5 м |

0,51-1,5 м |

Более 1,51 м |

||

|

7 |

8П2Ес 1600 |

3,5П3,5Ес3Бб 300 |

10Ол 300 |

2200 |

|

17 |

- |

10Ес 600 |

10Ес 300 |

900 |

|

19 |

9П1Ес 600 |

10Ес 100 |

3Ес3Ча 2Ид1Яб1Лп 1200 |

1900 |

|

1 |

10Ес 300 |

10Ес 200 |

10Ес 900 |

1400 |

|

6 |

- |

10Ес 100 |

7Ос3Яб 400 |

500 |

|

8 |

9К2П 2500 |

5К5П 400 |

8К2П 900 |

3800 |

|

9 |

7П3К 1100 |

10П 900 |

- |

2000 |

|

10 |

5Д3Ес2К+Км 1500 |

3К3Ма2Ес1Д1Км 700 |

7К2Ес1Ма 600 |

2800 |

|

12 |

4Ес4П2К 500 |

10Ес 100 |

10Ес 600 |

1200 |

|

13 |

10П+Ес 4700 |

7П3Лп 300 |

3,4П3,3Ес3,3Лп 300 |

5300 |

|

14 |

8П2Еа+К 3600 |

5П4Еа1К 800 |

10П 200 |

4600 |

|

18 |

8П2К 3300 |

4,5Еа4,5П1К 900 |

5Еа5П 400 |

4600 |

В кедровых типах леса восстановлению ели мешает большая сомкнутость древостоя (пп №9) или недостаточное увлажнение местообитания (пп №10). Вероятно пробная площадь №8, на которой происходит длительно восстановительная смена пород, также относилась к кедровому типу леса. В долинных ельниках возобновлению ели сибирской мешает конкуренция со стороны широколиственных пород, разрастание травянистой растительности или ухудшение гидрологического режима почв. В ельниках горных разнотравных возобновление темнохвойных пород затрудняет конкуренция со стороны подлеска (особенно лещины маньчжурской (Corylus mandshurica Maxim.)) и травянистого покрова, разнообразного по составу. Так, на пп №6 ель, хотя и преобладает в древостое, плохо представлена в подросте. Этому препятствует, вероятно, периодическая сухость юго-западного склона. Наиболее благоприятные условия для возобновления ели и пихты складываются в мелкотравно-зеленомошных и зеленомошно-папоротниковых типах леса (пп № 12, 13, 14, 18).

Результаты исследований и их обсуждение. Пихтово-еловые леса бассейна нижнего течения реки Бурея отличаются от типичных ельников, описываемых для бассейна среднего течения реки Бурея [5, 6], смешанным составом иногда с примесью широколиственных пород, разнообразным составом подлеска, богатством кустарничково-травянистого яруса, слабым развитием мохового покрова. В этом они схожи с насаждениями ели корейской (Picea koraiensis Nakai.) в Приморском крае [15]. Это связано с тем, что обследо- ванные леса сформировались вблизи или на месте уничтоженных рубками и пожарами кедрово-еловошироколиственных лесов.

Представленные материалы показывают, что ель сибирская в изучаемом районе имеет большую экологическую пластичность, чем приводится в литературе для других районов. Она неплохо естественно возобновляется даже в верхней части склона южной экспозиции, выдерживая кратковременную сухость почвы. В то же время ель сибирская не выносит затенения другими хвойными породами, особенно пихтой.

При общей схожести состава растительности сибирских ельников, расположенных в нижней части склонов, состав подлеска и травянистой растительности варьирует. Наиболее развита растительность на юго-восточных дренированных склонах (пп №8), закрытых от преобладающих зимой северо-западных ветров. Здесь хорошо представлены теплолюбивые виды, такие, как маакия амурская, чубушник тонколистный (Philadelphus tenuifolius Rupr.et Maxim.), элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus (Rupr.et Maxim.)), фрима азиатская (Phryma asiatica (Hara) O. et I.Degener.).

Ярус мхов на всех участках выражен слабо и покрывает не более 50 % площади. Моховой покров более развит на северных склонах различной крутизны (пп №1, 12, 13), реже – в долинных типах леса (пп №7). Тем не менее даже здесь в целом преобладают разнотравье и папоротники. Вероятно с увеличением сомкнутости древостоев и уменьшением доли лиственных пород моховой покров в перспективе увеличит проективное покрытие, но даже в этом случае он не будет сплошным.

Заключение . Пихтово-еловые леса бассейна нижнего течения реки Бурея представлены смешанными древостоями послепожарного происхождения. Лесотипологический состав лесов из ели сибирской в обследованном районе отличается оригинальностью, связанной с обогащенностью насаждений неморальными видами: липой амурской, элеутерококком колючим, маакией амурской, кленом мелколистным, лещиной маньчжурской. По составу подлеска и кустарничково-травяного яруса насаждения ели сибирской сходны с насаждениями ели корейской. При отсутствии антропогенного влияния, прежде всего пожаров, развитие ельников в нижнем течении реки Бурея будет происходить нередко без существенного увеличения доли ели сибирской в древостоях. Серьезную конкуренцию ей будут составлять кедр корейский и пихта белокорая. Преобладание ели сибирской будет наблюдаться в основном на дренированных подошвах северных склонов, которые неблагоприятны для роста пихты белокорой. Однако даже здесь формирующиеся насаждения будут включать лиственницу и березу белую, размещающиеся в прогалинах и на более осветленных участках.

Автор выражает благодарность научному руководителю, д-ру биол. наук, проф. Ю.И. Манько за предложения и замечания.

Список литературы Пихтово-еловые леса в нижней части бассейна р. Бурея

- Миддендорф А.Ф. Путешествие на Север и Восток Сибири. -СПб.,1877. -Т. 1. -Ч. 1. -С. 491-758.

- Шмидт Ф.Б. Амгуно-Буреинская флора. Сахалинская флора//Тр. Сиб. экспед. РГО. Физ. отд-ние. Ботан. часть. -1874. -Т. 2. -236 с.

- Доктуровский В.С. Растительность Тырминско-Буреинского района и Амурской области вообще//Тр. почв.-ботан. экспедиции по исследованию колонизационных районов Азиатской России: Ч. 2. Ботан. исслед. 1909 г. -1911. -129 с.

- Шага В.С. Флора и лесная растительность поймы реки Бурея: автореф. дис.. канд. биол. наук. -Новосибирск, 1967. -23 с.

- Сочава В.Б. Растительный покров Буреинского хребта к северу от Дульниканского перевала//Тр. СОПС АН СССР. Сер. дальневост. -1934. -Вып. 2. -С. 109-241.

- Орлов А.Я. Хвойные леса Амгунь-Буреинского междуречья. -М.: Изд-во АН СССР, 1955. -208 с.

- Колесников Б.П. Растительность//Дальний Восток. -М.: Изд-во АН СССР, 1961. -С. 183-245.

- Манько Ю.И. Ель на советском Дальнем Востоке и некоторые задачи ее изучения//Ель на Дальнем Востоке. -Владивосток, 1987. -С. 3-14.

- Сукачёв В.Н., Зонн С.В. Методические указания к изучению типов леса. -М.: Изд-во АН СССР, 1961. -144 с.

- Справочник таксатора. -Хабаровск, 1955. -133 с.

- Справочник для таксации лесов Дальнего Востока/сост. В.Н. Корякин. -Хабаровск: ДальНИИЛХ, 1990. -526 с.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. -СПб.: Мир и семья-95, 1995.

- Васильев В.Н. Растительный покров Малого Хингана//Тр. Дальневост. фил. АН СССР. Сер. ботан. -1937. -Т. 2. -С. 103-272.

- Сочава В.Б., Космачев К.П., Тимофеев Д.А. Природные рубежи притихоокеанских ландшафтов Северной Азии в связи с проблемами классификации территории//Докл. Ин-та географии Сибири и Дальнего Востока. -1966. -Вып. 12. -С. 8-17.

- Усов В.Н. Ель корейская и леса из ели корейской в Приморском крае: дис.. канд. с.-х. наук. -Уссурийск: ПГСХА, 2006. -216 с.