Пиктографический экспресс-тест «Риск суицидального действия»

Автор: Харитонов Сергей Викторович, Цупрун Виталий Евсеевич, Рызова Светлана Владимировна

Журнал: Суицидология @suicidology

Статья в выпуске: 2 (23) т.7, 2016 года.

Бесплатный доступ

В настоящем исследовании применялся оригинальный рисуночный Пиктографический экспресс-тест по оценке суицидального риска. Исследование осуществлялось с применением рандомизации и являлось «слепым». В исследовании приняло участие 94 пациента с разными диагнозами, вне психотических переживаний. Все пациенты имели ту или иную суицидальную активность, определяемую по ступеням шкалы суицидального риска А.Г. Амбрумовой. Определено, что у пациентов, обдумывавших способы и методы суицида, выполнение экспресс теста после получения последней инструкции занимало в среднем 5,9 секунды, в то время как у пациентов, не имевших таких планов, 16,1 секунды при высоком уровне статистической достоверности результатов. Также среди пациентов, не имевших признаков удовлетворяющих критериям второй ступени шкалы суицидального риска, часто встречались отказы от выполнения задания. Таким образом, наличие разработанных или разрабатываемых планов по реализации суицидального поведения способствует более быстрому и осмысленному выполнению инструкций теста, что представляется диагностически важным феноменом.

Пиктографический, экспресс, тест, суицид, проективный, диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/140141495

IDR: 140141495 | УДК: 616.89-008.44

Текст научной статьи Пиктографический экспресс-тест «Риск суицидального действия»

Проблема прогнозирования суицидального риска является одной из наиболее чувствительных областей психиатрии. С одной сторо- ны, опросники и тесты разработаны и зарекомендовали себя неплохо в качестве вспомогательных средств диагностики. С другой сторо- ны, при желании обследуемого человека ему легко исказить результаты, отвечая на вопросы недостаточно искренне или заведомо неискренне. Казалось бы очевидное решение проблемы в применении проективных тестов, что особенно актуально при оценке суицидального риска у детей. Но и здесь есть проблема, связанная с интерпретацией результатов и репрезентативностью предлагаемых методов.

Наиболее известными из проективных методов, способных давать более-менее приемлемый уровень прогнозирования суицидального риска, являются тесты Розенцвейга, ТАТ и тест Роршарха.

В основе теста фрустрации Розенцвейга лежит теория фрустрации и агрессии, суть которой в разделении людей на несколько типов в зависимости от направленности их агрессии. Так же как и в ТАТ в тесте Розенцвейга, в качестве стимульного материала использованы картинки, представляющие персонажей в фрустрирующей ситуации [1]. Показатели теста отражают не столько структурные личностные образования, сколько индивидуальные динамические характеристики поведения. По этой причине тест не нашел применения в психопатологической диагностике, однако обнаружил удовлетворительную способность по оценке суицидального риска. По данным В.А. Руженкова и соавт. [2] наиболее часто у суици-дентов фиксируются экстрапунитивные типы реагирования с фиксацией на препятствии и самозащите. Аналогичные выводы приводятся и в других работах. Так, по данным Ж.Л. Демченко и Н.А. Сюрис [3] у большинства лиц склонных к аутоагрессии в тесте Розенцвейга фиксируются увеличение реакций самозащиты, и в меньшей степени фиксируются препят-ственно - доминантные реакции. В тоже время, собственно суицидальный риск этот тест не измеряет, и его применение требует времени, что значительно осложняет ведение экспресс -скрининга.

Тест ТАТ, разработанный еще в начале 30х годов прошлого столетия, так же как и тест Розенцвейга в качестве стимульного материала задействует черно-белые фотографические изображения людей в разных ситуациях. Испытуемым предлагается составить на основе этих изображений сюжетные рассказы. Существует несколько модификаций ТАТ, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. Как и тест Розенцвейга, непосредственной оценки риска совершения суицидального действия ТАТ не позволяет сделать, и требует времени для проведения и последующей обработки [4].

В тесте Роршаха стимульный материал представлен стандартными таблицами с чернобелыми и цветными аморфными изображениями. Испытуемые по своему усмотрению дают описания этих картинок [5]. На основе разных аспектов ответа испытуемых экспериментатор, в зависимости от предпочитаемой им школы интерпретации этого теста дает оценки по многим параметрам личностных характеристик испытуемого. В одном из подходов, обозначенных как интегративная система, предлагается включать более 90 переменных, которые описывают психологическое функционирование испытуемого. Среди многочисленных шкал и индексов метода Роршаха выделяется индекс - «суицидальное созвездие». Авторы полагают, что если значение по данной суицидальной шкале у испытуемого достигает критического (более 7 баллов), то это говорит о том, что испытуемый либо ранее предпринимал суицидальные попытки, либо в ближайшее время (в течение 2 месяцев) он с большой степенью вероятности совершит суицид [6]. Однако более подробных исследований по данному показателю нам не удалось обнаружить в литературе, и, как видно, его расчеты требуют значительных затрат времени.

Среди многообразия решений в проективных исследованиях есть еще одно, недостаточно разработанное в психологических школах, тем не менее, некогда служившее формой коммуникации, и ранее хорошо известное -пиктограмма. Сегодня можно с уверенностью сказать, что пиктограмма, являлась одним из важнейших языков древности, и в большей мере применялась для описания деятельности человека. По крайней мере, наш опыт работы в Каирском музее Египта свидетельствует, что большинство пиктографических текстов описывают именно деятельность человека и много реже применяются для непосредственного оперирования абстрактными и отвлеченными понятиями.

Археологические находки свидетельствуют, что в Шумеро-Аккадской культуре Месопотамии, в культуре Хараппы, как и в ранних американских культурах, пиктограмма сохранялась длительное время. Практика использования пиктограмм (как вариант идеограмм)

актуальна и в настоящее время. Пиктограммы часто служат нам гораздо лучше, чем словесные инструкции. Нетрудно представить, что будет происходить на дорогах, если вместо привычных дорожных знаков (идеограмм) будут словесные надписи. Во-первых, чтение слов займет больше времени. Во-вторых, слово не лучший из способов апелляций к деятельностным алгоритмам. В то время как пиктограмма проста и понятна по типу «вижу-делаю» (то есть в наглядно-действенном отношении).

В связи с ожидаемой успешностью применения пиктограммы как проективного метода, и ее высоковероятной связи с деятельностными аспектами психической жизни, нами был предложен диагностический метод, направленный на оценку риска аутоагрессивных действий [7].

Материал исследования.

Материалом исследования послужили результаты проведенных тестов и клиническая оценка психического состояния 94 пациентов стационированных в 12 ГКПБ г. Москвы и обращавшихся в Московский НИИ психиатрии.

Средний возраст по группе составил

40,8±1,4 года. Мужчин в выборке было 21, женщин – 73. В нозологическом отношении выборка была разнородной. В исследование, в случайном порядке (рандомизация методом конвертов), отбирались пациенты по мере их поступления. Распределение пациентов по нозологическим категориям в соответствии с МКБ-10 было следующим: F43 – n=29, F21 – n=12, F41 – n=21, F06 – n=5, F33 – n=9, F20 – n=5, F34 – n=13.

Критериями включения в исследование являлись:

-

1. Ранее высказывались идеи о нежелании жить.

-

2. На момент обследования нет признаков выраженных интеллектуально-мнестических расстройств.

-

3. Нет признаков аггравации или симуляции психических расстройств.

-

4. Нет соматогений в фазе обострения.

-

5. На момент проведения теста нет признаков алкогольного и/или наркотического опьянения.

Критерии исключения:

-

1. Психическая заторможенность.

-

2. Нарушения мышления.

-

3. Психотические переживания на момент проведения исследования.

-

4. Ограничения моторики, физически препятствующие проведению теста.

-

5. Отказ от исследования.

Методы исследования.

Среди методов исследования применялись клинический метод и, в частности, применялась шкала А.Г. Амбрумовой [8] по оценке выраженности суицидального риска где:

Первая ступень – пассивные суицидальные мысли – характеризуется представлениями, фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения себя жизни как самопроизвольной активности. Примером этому являются высказывания: «хорошо бы умереть», «заснуть и не проснуться»; «если бы со мной произошло что-нибудь, и я бы умер ...» и т. д.

Вторая ступень – суицидальные замыслы – это активная форма проявления суицидальности, т. е. тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени разработки плана её реализации. Продумываются способы суицида, время и место действия.

Третья ступень – суицидальные намерения – предполагает присоединение к замыслу решения и волевого компонента, побуждающего к непосредственному переходу во внешнее поведение.

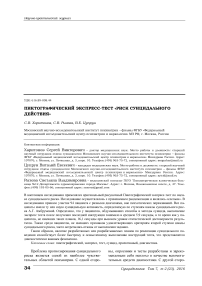

Проективный экспресс-тест, разработанный нами. Для наглядности вариант ответа представлен на рис. 1.

Рис. 1. Экспресс тест больного Н-ва с суицидальными намерениями соответствующими 2 ступени шкалы суицидального риска А.Г. Амбрумовой.

Испытуемым давались три инструкции:

-

1. Сначала заполняется первая ячейка. Инструкция – "Нарисуйте в первом прямоугольнике себя сейчас. Рисунок можно делать по типу палка-палка-огуречик".

-

2. Затем следует инструкция – "Нарисуйте себя умершим"

-

3. Последняя инструкция – "Нарисуйте в среднем прямоугольнике – что случилось, из-за чего вы умерли?"

Статистические методы. Обработка результатов исследования осуществлялась методами описательной статистики и методами непараметрической статистики с помощью программы Statplus Professional.

При проведении исследования специалист осуществлявший тестирование не знал результатов клинического исследования пациента, как и пациенты не знали о характере исследования (таким образом, исследования являлось «слепым»).

Результаты и их обсуждение.

Из 94 испытуемых 77 человек имели суицидальную активность, удовлетворяющую критериям первой ступени шкалы суицидального риска А.Г. Амбрумовой; 17 пациентов имели уровень суицидальной активности соответствовавшей критериям второй ступени суицидальной активности.

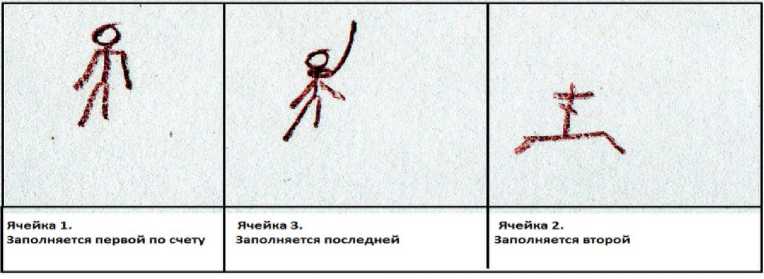

Отказы Выполнено

Рис. 2. Соотношение между выполнившими задание и отказавшихся среди обследованных с 1 ступенью суицидальной угрозы шкалы А.Г. Ам-брумовой.

Из 77 пациентов с пассивными суицидальными мыслями (1 ступень) 31 человек отказались или не смогли выполнить задание, или обилие вопросов, которое у них возникало, не позволяло считать тест выполненным (приступали к выполнению задания после более, чем 30 секунд обсуждений).

Таким образом, задание выполнили только 46 пациентов с суицидальным риском соответствующим критериям 1 ступени суицидального риска (рис. 2).

В среднем время, которое затрачивали пациенты данной группы на то чтобы начать делать рисунок, составило – 16,1 секунды, при дисперсии =11,7; стандартное отклонение = 3,4; стандартная ошибка (среднего) = 0,5; коэффициент вариации = 0,2; среднее геометрическое = 15,7; среднее гармоническое = 15,3; мода =15; медиана = 15,5; асимметрия = 0,3.

Пациенты с суицидальной активностью, соответствовавшей критериям второй ступени шкалы А.Г. Амбрумовой, в среднем начинали делать рисунок через 5,9 секунды после получения инструкции, при дисперсии = 7,3; стандартном отклонении = 2,7; стандартной ошибке (среднего) = 0,7; коэффициенте вариации = 0,5; среднем геометрическом = 4,2; среднем гармоническом = 3,4; медиане = 4; асимметрии = 0,66; эксцессе= 2,8. Отказов от выполнения данного задания не было, как и вопросов о его технических аспектах реализации.

Из 17 обследуемых с суицидальной активностью на уровне 2 ступени шкалы только у одного пациента рисунок не содержал явных признаков аутодеструкции. В свою очередь, среди пациентов с уровнем суицидальной активности, соответствовавшей 1 ступени, из 77 человек ни один не сделал рисунков содержащих признаки аутодеструкции.

При статистическом анализе определено, что в группе пациентов, имевших суицидальный риск на уровне 1 ступени шкалы А.Г. Ам-брумовой, статистически достоверно чаще фиксировались отказы от выполнения задания по сравнению с пациентами с суицидальным риском соответствовавшем 2 ступени одноименной шкалы. При уровне критерия Хи-квадрат = 6,489 (p<0,05), критерий Хи-квадрат с поправкой Йейтса составил – 5,041 (p<0,05), точный критерий Фишера (двусторонний) = 0,00660 (p<0,05).

При исследовании оценки силы связи между вероятностью выполнения задания при 2 ступени суицидального риска определен средний уровень связи между этими фактора- ми. При критериях φ, V Крамера и критерию К Чупрова = 0,228, критерий Пирсона (С) = 0,222 и нормированном значении коэффициента Пирсона (C') = 0,314.

При оценке соответствия тематики сделанных рисунков в интерпретации обследованных определено, что рисунки, содержащие указания на аутоагрессию, характерны для лиц, имевших суицидальную активность на уровне 2 ступени, и не характерны для лиц с 1 ступенью. Уровень достоверности по критерию Хи-квадрат =87,33 (p<0,01), критерию Хи-квадрат с поправкой Йейтса = 80,8 (p<0,01), точному критерию Фишера (двусторонний) = 0,0000 (p<0,05).

При исследовании оценки силы связи между вероятностью выполнения рисунка с признаками аутоагрессивного содержания при 2 ступени суицидального риска определен, как очень сильный по критериям φ, V Крамера и критерию К Чупрова = 0,964, и как сильная по критерии Пирсона (С) = 0,694.

При исследовании различий во времени, требуемом испытуемым для начала выполнения рисунка после получения инструкции, между группами пациентов со 2 и с 1 ступенями суицидального риска получены статистические данные, свидетельствующие о достоверно более высокой скорости начала выполнения задания у пациентов со 2 ступенью суицидального риска. По тесту Колмогорова-Смирнова максимальная разница = 0,88 при уровне значимости p<0,001. По тесту Манна-Уитни Z=5,52 при уровне значимости p<0,001.

Выводы.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что пиктографический экспресс-тест достаточно точно выявляет пациентов с суицидальной активностью, когда есть место продумыванию планов совершения суицида. При этом практически не имеет ложноположительных диагностик (когда тест фиксирует суицидальный риск, а его на самом деле нет). По крайней мере, ложноположительных диагностик в нашем исследовании вообще не было, ложноотрицательные оценить по данной выборке затруднительно.

В тоже время, ни один из пациентов с пассивными суицидальными мыслями не выполнил рисунка, который можно интерпретировать, как содержащий признаки аутоагрессии, и который пациенты так интерпретировали бы сами.

В очень многих случаях пациенты с пассивными суицидальными мыслями оказывались не в состоянии начать выполнять задание более 30 секунд (что расценивалось нами как отказ). Либо они сообщали о неготовности выполнить данное задание вообще. Либо задавали слишком много вопросов после получения инструкции (что скорее выглядело, как беспокойство) и по этой причине долго не могли начать выполнение рисунка.

Данные полученные в результате статистической обработки позволяют делать вывод о том, что между наличием ментализаций плана суицида и скоростью начала выполнения задания существует достоверная связь. И она существенно выше, чем у лиц, не имеющих такого рода идей. Даже, если они и высказывают отдельные мысли свойственные для 1 ступени суицидального риска по шкале А.Г. Амбрумовой.

С другой стороны, требуется аккуратность в интерпретации результатов данного теста пока не будут накоплены более точные статистические данные, включая данные по разным возрастным категориям и прочим группам.

Задержка времени, требуемая пациентам с уже готовым планом действий в отношении суицидального поведения, понятным образом выше, чем у пациентов, не имеющих такого плана. В тоже время, в наших данных разброс по времени задержки в группе со 2 ступенью активности был достаточно велик, как и в группе с 1 ступенью и скорости часто перекрывались. Вероятно, в скорости выполнения предложенного нами теста, кроме активных ментализаций суицида, имеют значение еще и индивидуальные свойства личности, нервной системы, влияние психотропных средств, психического заболевания и т.д. Поэтому, нам представляется более аккуратным на данный момент применять не столько временной критерий в интерпретации результатов теста, сколько осуществлять его качественный анализ. А именно отвечать на вопрос - при выполнении инструкции есть признаки, что испытуемый выполняет действия по уже имеющейся идеи, обрамляя ее в рисунок, либо выражает признаки растерянности, и не понимает, как приступить к выполнению такого зада- ния, протестует или иными способами старается уклониться от выполнения задания?

В целом, складывается впечатление, что данный тест в качестве экспресс-метода пред- Дата обращения 30.05.2016.

Список литературы Пиктографический экспресс-тест «Риск суицидального действия»

- Розенцвейг С. Тест Розенцвейга (детский и взрослый варианты). -М.: Речь. -Психологический практикум, 2002. -62 с.

- Руженков В.А., Лобов Г.А., Боева А.В. Аутодеструктивное поведение юношей призывного возраста (клиника, классификация, прогноз)//Социальная и клиническая психиатрия. -2006. -Том 16, № 4. -С. 97-102.

- Демченко Ж.Л., Сюрис Н.А. К вопросу об аутоагрессивном поведении военнослужащих//Тюменский медицинский журнал. -2013. -Том 14, № 3. -С. 29-30.

- Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. -М.: Речь. Серия -«Диагностика», 2004. -254 с.

- Рауш де Траубенберг Н.К. Тест Роршаха: Практическое руководство. -М.: Когито-Центр, 2005. -255 c.

- Ассанович М.А. Оценка некоторых поведенческих характеристик у больных невротическими расстройствами методом Роршаха (на основе Интегративной Системы): Автореф. дис.. канд. мед. наук: 14.00.18. -Гродно, 2002. -24 с.

- Харитонов С.В. Опросник "Шкалы динамического контроля суицидального риска" (ШДК) и Пиктографический Экспресс-Тест. URL: http://kpp.okis.ru/shdk-suicidalnogo-riska-.html. Дата обращения 30.05.2016.

- Амбрумова А.Г. Тихоненко В.А. Диагностика суицидального поведения. Методические рекомендации. -М.: Московский научноисследовательский институт, 1980. -48 с.