«Пир у изогнутой воды» как элемент культуры «винных приказов» в Китае, Корее и Японии

Автор: Войтишек Елена Эдмундовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится сравнительный анализ особенностей традиционных интеллектуальных развлечений в Китае, Корее и Японии, основу которых составляли литературные игры, сопровождающиеся ритуальным употреблением вина. Игры и ритуалы «винного приказа», существующего более двух тысяч лет в Восточной Азии как вид элитарного досуга, анализируются в рамках идеологической концепции «человека культуры» (кит. вэньжэнь, кор. мунъин, яп. бундзин), которая подразумевала владение каллиграфией, живописью, литературой, музыкой, игрой в шашки и шахматы. Созданные сообществом интеллектуалов игровые практики в этих областях являлись необходимым условием социализации культурного человека на Дальнем Востоке. Трансформация игр и ритуалов китайского происхождения при их рецепции в Корее и Японии показана на примере одного из древнейших ритуалов «винного приказа» под названием «пир у изогнутой воды», где участники соревнуются в сочинении литературных экспромтов, пока чарка со священным вином плывет по извилистому каналу. Анализ особенностей национальных вариантов этого ритуала позволяет лучше понять закономерности межкультурного взаимодействия.

"человек культуры", интеллектуальные развлечения восточной азии, ритуалы "винного приказа", церемония "пир у изогнутой воды"

Короткий адрес: https://sciup.org/14737463

IDR: 14737463 | УДК: 94(510)

Текст научной статьи «Пир у изогнутой воды» как элемент культуры «винных приказов» в Китае, Корее и Японии

Основу многих китайских традиционных интеллектуальных развлечений, придуманных «человеком культуры» >СК вэньжэнь, составляли литературные игры, сопровождающиеся распитием вина, которое, как считалось с древности, в умеренных дозах весьма стимулировало процесс художественного творчества. Благодаря деятельности этого сообщества интеллектуалов за многие сотни лет в Китае (а затем и в сопредельных странах региона) было выработано большое количество видов элитарного досуга, где важную роль в создании творческой атмосферы играло ритуальное употребление таких напитков, как чай (черный, красный, зеленый, желтый, белый) и, главным образом, вино (из разных видов проса, риса, плодов, фруктов и винограда).

Как указывает мэтр отечественной этнологии С. А. Арутюнов, приготовление и употребление различных напитков в традиционных обществах часто связано с ритуальными предписаниями и манипуляциями, что диктует выбор коллективных действий. Жесткие обрядовоэтикетные рамки употребления традиционных напитков создавали преграду «на пути возникновения алкоголических патологий в традиционалистском обществе» [Арутюнов, 2008. С. 18]. Если говорить о различных ритуальных встречах и собраниях представителей категории «человека культуры» в Китае, Корее и Японии, то ритуальные дозы, как правило, были если не символическими, то довольно умеренными (об этом говорит и сам размер чарок).

Благодаря синкретизму дальневосточной культуры и искусства, характеру и природе иероглифической письменности, специфике «восточного мышления», отчетливо выраженного в игровой практике, а также масштабной деятельности «человека культуры» в Китае сформировалось понятие «винного / застольного приказа» 1|4 ^ цзюлин, первые упоминания о котором встречаются в историко-философских и литературных памятниках древности («Ши- цзин», «Ли-цзи», «Цзо-чжуань», «Хань-шу» и др.) (см. [Цзинь Сяомань, 1991. С. 3–7; Обзор китайских игр…, 1993. С. 1; Ма Гоцзюнь, Ма Шуюнь, 1990. С. 49–50]).

Игры и ритуалы «винного приказа», существующего в Китае более двух тысяч лет, подразумевали культурный досуг как весьма демократичного характера (разнообразные игры на ловкость с использованием костей, кубиков, бирок, фишек, различного инструментария типа стрел и кувшина), так и сугубо элитарного, требующего глубокого знания классического философского и литературного наследия. При этом не последнюю роль играли умения и навыки быстро и остроумно оперировать им (зачастую с использованием специальных колод карт и домино). Недаром в старину «винный приказ» сравнивали с планом ведения военных действий и придавали ему большое значение, приравнивая к военному приказу, обязательному для исполнения [Цао Сюэцинь, 1997. Т. 1. С. 563].

Во многих литературных «приказах» упоминались знаменитые стихотворные шедевры, цитаты из древних канонов и историко-философских памятников, наименования песенных мотивов, сюжеты знаменитых драм, изречения из официального календаря и пр. Но это было и своего рода искусство винопития во время пирушек и традиционных увеселений, когда с помощью «винных приказов» регулировались мысли и чувства людей, особым образом осуществлялось общение между собравшимися, создавалась радостная и легкая обстановка, – словом, «приказ» выполнял функцию своеобразного культурного времяпрепровождения [Войтишек, 2009. С. 164–165].

По мнению китайских исследователей, во время праздничных застолий «приказ» также стимулировал правильный прием пищи и напитков, тем самым способствуя здоровому самочувствию. Разнообразные «винные приказы» во многом помогали созданию атмосферы состязаний в знаниях и умениях, выполняя при этом своеобразную идеологическую функцию. Так или иначе, «застольные приказы» способствовали функционированию культа знаний и интеллектуальных способностей [Цзинь Сяомань, 1991. С. 2–5].

Как считает видный отечественный востоковед Е. И. Кычанов, такой вид культурного винопития, господствовавший многие сотни лет в культурах Дальнего Востока (особенно в Северном Китае), был подавлен чжурчжэньско-монгольским культом пьяного застолья, к сожалению, пришедшего вместе с монголами и на Русь 1.

Созданные сообществом интеллектуалов игровые практики в этих областях (зачастую сопровождавшиеся винопитием) являлись необходимым условием социализации культурного человека на Дальнем Востоке. Как правило, изысканные литературные развлечения могли позволить себе представители высших сословий – необразованный человек, играя в «винный приказ», в глазах других участников действа зачастую становился объектом насмешек. В случае незнания соответствующего изречения на проигравшего накладывался штраф вином, что давало повод для разнообразных шуток и розыгрышей.

Развлечения «винного / застольного приказа», возникшие в рамках идеологической концепции «человека культуры», первоначально сформировались в недрах средневековой китайской культуры, а затем естественным образом укоренились в странах всего региона. Поскольку сфера деятельности «человека культуры» >СК вэньжэнь (кор. мунъин, яп. бундзин) подразумевала свободное владение различными формами досуга, постепенно сформировался термин ЖД иЖ (кит. цин - ци - шу - хуа; кор. кым - ки - сэ - хва; яп. кин - ки - сё - га), означающий в восточно-азиатской культуре комплексное понятие «цитра-шашки-каллиграфия-живопись», весьма широко использующееся вплоть до настоящего времени в исследовательской и справочной литературе (см., например: [Энциклопедия Синтё…, 1985; Энциклопедия истории…, 1987; Двуязычный словарь терминов…, 1990]).

Не говоря о разработке целого направления в искусстве Ж Ж imi вэньжэньхуа (букв. «живопись человека культуры»), сфера деятельности ученых людей традиционно подразумевала сочинение литературных произведений, отличающихся особо изысканной формой. Соединенные с живописной картиной и каллиграфически исполненные поэтические надписи на свитках, веерах, ширмах, сосудах, стелах – признанные достижения «человека культуры». Составление и обсуждение таких произведений составляло существенную часть удовольст- вия досуга во время встреч «людей культуры», которые зачастую проводились в рамках «винного приказа» [Войтишек и др., 2010. С. 110–111].

Существенным развитием «винного приказа» в самом Китае, а впоследствии и в культурах сопредельных стран стало формирование специфического вида развлечений в виде турниров по стихосложению во время сезонных церемоний любования цветущими или увядающими растениями с обязательной декламацией поэтических строк и угощением вином.

Так, в Китае в среде аристократов и «людей культуры» в первых числах 3-го месяца возле воды на природе, в парках и садах проводились особые очищающие церемонии, связанные с поминовением предков. Со временем такие сакральные ритуалы превратились в изысканные развлечения «у изогнутой воды» ^z|

«Пир у изогнутой воды» в истории культуры Китая оказался связан с именем знаменитого каллиграфа эпохи Восточная Цзинь Ван Сичжи (321–379), который в 3-й день 3-го месяца 9-го года периода Юнхэ (353 г.) участвовал в церемонии весеннего очищения в компании друзей из 41 человека в местечке Ланьтин близ г. Шаосин (совр. пров. Чжэцзян). Этот факт считается первым упоминанием о подобного рода развлечениях. Ван Сичжи составил каллиграфически исполненное вступление к сборнику стихов liW'?-1!^ «Лань тин те» (или Щр/'М^ «Лань тин цзи сюй», букв. «Предисловие к сборнику Павильона Орхидей»), сочиненных во время грандиозного пира «людей культуры». Это сочинение стало образцом изысканного каллиграфического стиля и долгие годы служило своеобразными прописями при обучении иероглифике.

Здесь уместно заметить, что чарка юйшан считалась в Древнем Китае разновидностью парадных сосудов для вина. Обычно она была округлой формы, довольно мелкой, с плоским дном, по обеим сторонам к ней были приделаны ушки в виде полумесяцев. Иногда она изготовлялась на высокой ножке или на плоской подставке в форме кубка. Поскольку форма этой чарки с ушками напоминала крылья птицы, ее называли ^М юйшан (букв. «кубок с крыльями»). Такие чарки появились в эпоху Борющихся царств (403–221 гг. до н. э.), наследуя традиции царств Вэй и Цзинь. В обычной жизни они назывались «чарки с ушками», а впоследствии постепенно исчезли из обихода. Китайские исследователи считают, что происхождение чашек с ушками связано с ритуальными обычаями, поскольку при испитии вина из чаши сосуд держали двумя руками. Со временем эта традиция сошла на нет – в отличие от старинных ритуалов, участвующие в современном застолье, как правило, держат чарку с вином одной рукой 2.

Упоминания о чарке юйшан в связи с ритуальным винопитием встречаются в произведениях классической литературы («Чуские строфы», первая пол. II в. н. э.; «Книга ритуалов», IV–I вв. до н. э.) и у знаменитых поэтов разных эпох: Чжан Хэн (78–139, Восточная Хань), Цао Чжи (192–232, Троецарствие), Ли Бо (701–762, Тан), Оуян Сю (1007–1072, Сун) и др. По свидетельству китайских источников, эти чарки можно повсеместно обнаружить в Китае и среди археологических находок: встречаются лаковые, бронзовые, золотые, серебряные, нефритовые, керамические сосуды. При этом отмечается, что наиболее общеупотребительными были лаковые, медные и золотые чарки, тогда как керамические сосуды чаще других обнаруживаются в погребениях. Иногда встречаются также и чарки для вина с орнаментом в виде птиц, что может свидетельствовать об остатках ритуальных представлений о «кубке с 3 крыльями» .

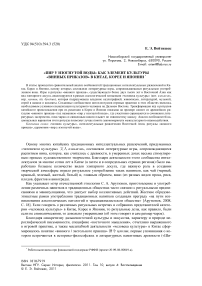

Все это говорит о длительной традиции и большой популярности ритуального винопития, а также особой роли высокой словесности и стихосложения во время таких действ. Подобные литературные развлечения вплоть до начала XX в. имели весьма широкое распространение, являясь составной частью традиционной культуры и отражением целого пласта литературного наследия древнего Китая (рис. 1).

Рис . 1. Старинное развлечение «винного приказа» в традиционном Китае

В современном Китае, пережившем в двадцатом столетии немало драматических событий, связанных с отрицанием достижений культуры прошлого, такие церемонии потеряли статус сакральных действ и проводятся сейчас довольно редко, да и то в порядке развлечения туристов, в том числе – ежегодно в начале апреля в местечке Ланьтин на юго-востоке Китая, в рамках фестивалей, устраиваемых в честь вышеупомянутого каллиграфа IV в. Ван Сичжи (рис. 2).

Определенной популярностью в настоящее время в Китае продолжают пользоваться карты и кубики

«винного приказа», специально сделанные под старинные игры известными живописцами и признанными мастерами художественного творчества. В них упоминаются цитаты из поэтических шедевров богатого литературного наследия Китая, предлагается ряд шутливых заданий для участников застолий.

Что касается Кореи, то к настоящему времени там осталось практически единственное свидетельство существования старинных ритуалов «винного приказа». В г. Кёнчжу, древней столице государства Силла (I в. до н. э. – X в.), находящемся в 370 км к юго-востоку от Сеула, сохранилось несколько объектов, входящих в список Всемирного фонда культурного наследия ЮНЕСКО. Они представляют собой своеобразный музей под открытым небом: наряду с храмом Пульгукса (VI в.), гротом Соккурам (VIII в.), королевскими гробницами Чхонмачхон династии Силла, а также с древнейшей в Азии астрономической обсерваторией Чхомсондэ (VII в.), там выделяется так называемый павильон Пхосокчон-чжи.

Местечко Пхосокчон-чжи (букв. «место святого поклонения»), где на протяжении тысячи лет находилась королевская резиденция периода Силла, в настоящее время представляет собой небольшой парк со следами единственного строения. В отсутствие башен, беседок, пагод и других подобных примет дальневосточного ландшафтно-паркового дизайна здесь сохранилось только строение площадью в 7,5 кв. м в виде раковины абалон – моллюска «морское ушко». Изогнутый канал около 10 м длиной выложен из 63 невысоких камней и блоков разного размера, образующих узкую петлю шириной 35 см со средней глубиной 30 см. Вероятно, вода в этот канал подавалась из соседнего ущелья Намсан.

Рис . 2. Церемония «пир у изогнутой воды» в современном Китае (пров. Чжэцзян)

По свидетельству корейских источников, здесь в период Силла неоднократно проводились поэтические состязания «у изогнутой воды» |П|Ж гоксу . Присутствовавшие на церемониях аристократы пускали чарки с вином по этому каналу, декламируя свои поэтические сочинения, и выпивали содержимое, когда чарки возвращались по петле обратно (рис. 3). По местной легенде, во время одного из таких поэтических собраний дух горы Намсан спустился к людям и станцевал в присутствии короля, после чего король также исполнил танец. С тех пор танцы Силла стали называть ому - сансинму , что означает «танец шаманского горного духа».

Корейские средневековые исторические хроники также касаются описания павильона Пхосокчон, но на фоне более драматических событий, произошедших в этих местах. Так, в «Исторических записях трех государств» («Самгук саги», 1145) сказано о позорной смерти в 927 г. силлакского короля Кёнэвана (924–927), который «с женами и сородичами гулял в павильоне Пхосокчон, пировал и веселился, поэтому не заметил прихода вражеских войск»

Рис . 3. Павильон Пхосокчон для проведения церемонии «пир у изогнутой воды» в Корее (г. Кёнчжу)

Кёнхвона (?–936), основателя Позднего Пэкче, и жестоко поплатился за это 4. Материалы хроники «Дела, опущенные в “Исторических записях трех государств”» («Самгук юса», 1285) также свидетельствуют о том, что в 10-й месяц 927 г. король Кёнэван с королевой и своими приближенными, спасаясь от войска Кёнхвона, поспешно бежали в резиденцию Пхосокчон, но были схвачены. В скором времени король Кёнэван в этом месте вынужден был покончить жизнь самоубийством. Поэтому Пхосокчон в народной исторической памяти символизирует окончание тысячелетнего могущества королевства Силла 5.

К сожалению, корейские источники крайне скупо освещают дальнейшую историю развития этого типа интеллектуальных развлечений. Вероятно, просуществовав какое-то время, в силу различных причин данный вид времяпрепровождения постепенно исчез из обихода. Если верить туристическим рекламам и брошюрам, еще относительно недавно здесь для высоких гостей устраивали красочные представления, тогда как в настоящее время мало кто знает об особенностях старинных поэтических состязаний возле канала с «изогнутой водой» гоксу и о драматических событиях, повлиявших на судьбу павильона Пхосокчон.

В Японии впервые об этом развлечении упомянуто в мифолого-летописном своде «Анналы Японии» («Нихон сёки», 720 г.). В свитке XV при записи событий 485 г. сказано: «В 3-й месяц, 1-й день Ками-но мино государь соизволил отправиться в задний сад и там вкушал трапезу на пире у бегущих вод» [Нихон сёки, 1997. С. 384]. В 808 г. после кончины императора Камму и его матери такие увеселения (ЙЙ 7К Ю Ж- кёкусуй - но эн / утагэ, букв. «пир у изогнутой воды») при дворе были прекращены, но во времена правления императора Мураками-тэнно (сер. эпохи Хэйан, 966 г.) их проведение было восстановлено [Майпедия, 2005. Статья «Кёкусуй-но эн»].

На Японских островах, где с эпохи Хэйан утвердились разнообразные музыкальные, художественные, поэтические состязания, турниры по составлению композиций из хризантем и приготовлению ароматов и пр., это изящное развлечение хорошо прижилось и закрепилось.

Более того, в силу особых исторических условий, связанных с прекращением интенсивных контактов с материком в тот период, эти церемонии «законсервировались» в островной культуре, со временем лишь приумножив силу традиций. Основу многих японских увеселительных мероприятий составляли те же «винные приказы», но со своими особенностями.

Так, в дневниках хэйанских аристократов XII в. встречаются описания отдыха на природе мужских компаний, когда после обильных возлияний требовалось взобраться на ближайший холм и сочинить там пятистишие в духе традиционных танка . В эпоху Хэйан среди мужчин-аристократов было распространено и еще одно утонченное состязание - ай Ш^ инфутаги (букв. «закрывание рифм»), которое заключалось в отгадывании закрытой части рифмообразующих иероглифов в китайских стихотворениях (H# канси. По условиям игры проигравшие устраивали пир для победителей [Войтишек, 2009. С. 166].

Той же норме поэтического экспромта, что была заложена в старинных литературных играх, соответствуют и современные состязания. До сих пор в Японии дважды в году – весной, в пору цветения вишневых деревьев, и осенью, в сезон любования алыми листьями кленов, в парках при храмах Японии проводятся весьма изысканные турниры: пока чарка со священным вином плывет по извилистому каналу, играющие должны составить стихотворение на заданную тему. Игрок, успевающий к моменту приближения чарки сочинить стихотворение, должен с помощью служителей извлечь ее из воды и выпить содержимое.

В отличие от Китая и Кореи, проведение в настоящее время таких поэтических фестивалей в Японии отличается строгой регулярностью и необычайной торжественностью. В рамках годового цикла можно с точностью перечислить все существующие на сегодняшний день такие праздники «у изогнутой воды», время и место их проведения:

-

1-е воскресенье марта – храм Дадзайфу-тэммангу (г. Дадзайфу, преф. Фукуока);

-

1-е воскресенье марта – храм Акама-дзингу (г. Симоносэки, преф. Ямагути);

-

1-я декада марта – парк Ояма (г. Асахикава, Хоккайдо);

-

1-я декада апреля – храм Камигамо-дзиндзя (на севере г. Киото);

-

1-е воскресенье апреля – парк Сэнганъэн (г. Кагосима, преф. Кагосима);

-

2-е воскресенье апреля – природный парк Футю-фурусато, храм Какугандзи (г. Тояма, преф. Тояма);

-

29 апреля – храм Дзёнангу (на юге г. Киото);

-

4-е воскресенье мая – храм Моцудзи (г. Хираидзуми, преф. Иватэ);

-

3-я суббота / воскресенье октября – праздник Хамакита-манъё-мацури (г. Хамамацу, преф. Сидзуока);

-

3 ноября – храм Дзёнангу (на юге г. Киото).

Судя по данному перечислению, японские поэтические праздники «у изогнутой воды», немного видоизменив заимствованную с материка традицию, не столько закрепили за ней статус светского развлечения, сколько усилили ее религиозное содержание. Синтоистское влияние сыграло важную роль в процессе формирования японского варианта церемонии, о чем свидетельствует выбор места ее проведения – храмовые комплексы, природные рощи и парки, широко известные своими многочисленными синтоистскими ритуалами, праздниками и театрализованными представлениями. В Японии такие собрания у воды с древних времен играли роль священного действа и проводились в рамках обряда весеннего очищения, во время которого люди в мыслях обращались к синтоистским божествам, чтобы они даровали благополучие и здоровье, отвели ненастья и болезни.

Проводимые в настоящее время такие поэтические фестивали также не утратили связи с синтоистскими обычаями, которые являются неотъемлемой частью всей церемонии. Это и торжественное шествие, и подношение даров божествам в святилище, и танец молодой девушки, воспринимаемый как символическое жертвоприношение, и близость к водному потоку, что связано в народных представлениях с идеей очищения и обновления.

Далее мы приводим описание церемонии «пира у изогнутой воды» в синтоистском храмовом комплексе Дзёнангу на юге Киото, наблюдаемое автором данной статьи 29 апреля 2010 г. (рис. 4, а , б ).

Храм Дзёнангу ведет свою историю с эпохи Хэйан, а именно с конца XI в., со времени правления императора Сиракава. Будучи своеобразной загородной императорской резиденцией, за время своего строительства комплекс Дзёнангу постоянно расширялся за счет появ-

Рис . 4. Церемония «пир у изогнутой воды» в современной Японии: а – поэтесса передает помощнице сочиненное и записанное пятистишие;

б – поэт, сочинивший экспромт, пробует из чарки священное вино ления новых дворцов, садов и парков, а также благодаря насыщенной духовной жизни – организации аристократических увеселений (катание на лодках, музицирование, сочинение и декламация стихов), проведению различных церемоний и состязаний (вплоть до конных бегов). За 150 лет непрерывного обновления он стал политическим и культурным центром тогдашней столицы Хэйан-кё (ныне Киото). В дальнейшем на протяжении периодов Камакура и Муромати, а также при правлении сёгуната Токугава и в Новое время храмовый комплекс благодаря активной деятельности в разных областях не только не потерял положение одного из ведущих культурных центров Японии, но во многом упрочил свои позиции.

К настоящему времени на территории комплекса сохранилось много мест, связанных с яркими историческими событиями и художественно-культурными достижениями прошлого: руины дворцов Дзёнан и Тоба; «сад [эпохи] Хэйан» с живописными водоемами и искусственно сделанным для проведения поэтических состязаний изогнутым ручьем, со специально оборудованными площадками для церемонии любования сакурой ханами и для музыкальных представлений старинной музыки гагаку ; «сад [эпохи] Муромати» с прудами и водопадами, с уединенными чайными домиками и павильонами для занятий аранжировкой цветов и для проведения традиционных театральных представлений; «сад [эпохи] Момояма» с широкими лужайками и «сухими реками» в стиле карэ - сансуй; сад цветов из произведения «Гэндзи-моногатари» и пр. Круглый год проводятся там различные праздники и ритуалы.

Церемония ЙЙ уК ^ Ж кёкусуй - но утагэ (букв. «пир у изогнутой воды») состоит из нескольких этапов.

-

1. Церемония начинается с торжественного и пышного шествия. Семь поэтов и все участники ритуала, облаченные в старинные парадные одежды, медленно проходят на специально оформленный участок сада в стиле эпохи Хэйан (ЖЖ ^$£ хэйан - но нива) в прихрамовом парке за основным павильоном и занимают места в соответствии с установленным порядком. Церемония следования в такой сад проходит под сопровождение оркестра старинной придворной музыки ЖЖ гагаку. Все семь поэтов, включая двух «придворных дам», облачены в церемониальные одежды эпохи Хэйан: мужчины – в платье каригину , в широкие шаровары и в высокие черные шапки эбоси , женщины – в длинные платья с вышитой яркой шелковой накидкой ко - утики, край которой все время поддерживают служительницы. Кроме поэтов в ритуале участвуют шестеро чтецов в бело-голубых одеждах каригину , две девочки-помощницы додзи , распорядитель дзоси , церемонимейстер тэнги , танцовщица сирабёси , а также небольшие группы помощников и музыкантов, играющих на флейтах, лютнях и цитрах.

-

2. Семь поэтов усаживаются в ряд на сиденья посреди сада и по очереди знакомятся с темой поэтического состязания, которую им преподносит на специальной высокой подставке распорядитель. Тема, предложенная поэтам во время церемонии, называлась ЖЖ Ж кину - ни ёсуру кои, которую можно трактовать как «любовь в ассоциативной связи с одеждой».

-

3. Затем все поэты рассаживаются по обеим сторонам изогнутого ручья на заранее расстеленные циновки и настраиваются на поэтический лад.

-

4. Когда поэты принимаются за сочинение своих пятистиший, на специальном помосте рядом с изогнутым ручьем танцовщица ЫЖЖ сирабё : си начинает исполнять ритуальный танец под сопровождение оркестра старинной музыки гагаку. Понятие HtЙЖ сирабё : си (букв. «белый метр», «белый такт»), трактуемое как танец XII–XIV вв., исполнявшийся танцовщицей в мужском наряде, одновременно обозначает и саму танцовщицу. Этот танец с коротким мечом и веером первоначально считался частью синтоистского храмового ритуала и театрализованных представлений кагура . Его танцевали молодые девушки в белых одеждах под аккомпанемент барабана, на котором отстукивали ритм (что, собственно, и дало название танцу), при этом танцовщицы одновременно исполняли нараспев стихотворения в жанре имаё (4-8 строф по 7-5 слогов). В настоящее время этот танец часто исполняется также во время представлений театра Но.

-

5. С окончанием танца сирабё':си девочки-помощницы пускают по ручью чаши с сакэ на подставках Ж Ш усё : в виде уточек.

-

6. Поэты зачитывают свои экспромты и записывают их на ЖЖ тандзаку - продолговатом плотном листе бумаги. Вслед за этим с помощью служителей они вылавливают изящными баграми чашки с сакэ и почтительно выпивают содержимое.

-

7. После того как девочки-помощницы собирают у поэтов листы тандзаку со стихами, они передают их распорядителю, который в свою очередь отдает их чтецам, собравшимся на помосте, где до этого был исполнен танец сирабё':си. Шестеро чтецов торжественно зачитывают все пятистишия танка перед присутствующими.

-

8. После окончания декламирования стихов поэты возвращаются на свои исходные места посередине сада, а затем вместе с остальными участниками действа медленно удаляются. На этом церемония «пир у изогнутой воды» заканчивается.

Приведем несколько пятистиший, сочиненных поэтами, участвовавшими в церемонии «пира у изогнутой воды» в храме Дзёнангу в Киото 29 апреля 2010 г.

ЖЖЖЖЖТ

Мурасаки - но

Лиловое облако Стелется.

Кумо танаби китэ

|

Сиротаэ - но |

Когда же, интересно, |

|

|

Кину - но мияко я |

исчезнет столица |

|

|

ИоВВТВВ |

Ицука хатэ наму . |

В белотканном облачении?.. |

|

№U< |

Кадзэ - ни соёгу |

Шелест ветра. |

|

Вакаба - ни хаэцуцу |

Сверкает в молодой листве |

|

|

МЖЖ |

Дзё : нангу : |

Храм Дзёнангу. |

|

tiffl-r |

Содэ хиругаэсу |

Или это Небесная дева, |

|

B-oziBB |

Амацу отомэ ка . |

Взмахивающая рукавами?^ |

|

Ш© |

Самидори - но |

Я жажду |

|

^йвх |

Кину - матоитэ |

дуновения ветра |

|

Ёсэкуру |

Четвертой луны, |

|

|

ЖЯ ©ж© |

Уцуги - но кадзэ - но |

Что прилетит, закутавшись |

|

в^вжз |

Ибуки мо коуру . |

В одежду из молодой листвы. |

(пер. Ёсикава Тиё, Е. Э. Войтишек, Т. Л. Соколовой-Делюсиной)

К этому следует еще добавить, что в соответствии с требованием времени к действу, которое длилось ровно час, были допущены представители масс-медиа и журналисты местных СМИ: к окончанию танца сирабё : си и ритуала записывания поэтами на листах тандзаку сочиненных пятистиший фотокорреспондентам было выделено 10 минут, чтобы они зафиксировали наиболее интересные моменты церемонии (большинство из них сосредоточилось возле женщин-поэтесс, в ярком облачении восседавших в живописных позах с кистью в руках) [Оно Сюнсюкэ, 2010].

Итак, нами были рассмотрены важные особенности национальных вариантов церемонии «у изогнутой воды» |11| В (кит. цюйшуй, кор. гоксу, яп. кёкусуй) в рамках традиции «винных / застольных приказов». Во всех этих развлечениях можно выделить явные признаки не только изысканного интеллектуального соперничества в области литературного творчества, всегда почитаемого на Востоке, но и игрового поведения, сознательно культивируемого в традиционных культурах Восточной Азии. Об этом также свидетельствуют и недавние примеры организации в Китае (в г. Шаосин пров. Чжэцзян) серии международных фестивалей в память о выдающемся «человеке культуры» IV в. Ван Сичжи с участием известных поэтов и каллиграфов из Кореи и Японии.

Пройдя столь длинный путь, начиная с V в. до н. э. и вплоть до настоящего времени, ритуалы и церемонии «винных приказов» прочно укрепились в жизни этносов Восточной Азии и стали ее полноправной частью, проникнув во многие области культуры, искусства и быта. Упоминания о них многократно встречаются и в историко-философских трудах, и в литературных произведениях, и в художественной культуре, а живописные сюжеты «пира у воды» на гравюрах, свитках, платках, салфетках и открытках до сих пор активно используются для украшения интерьера.

При сравнительном анализе подобных историко-культурных артефактов немаловажным представляется тот факт, что истоки абсолютного большинства японских интеллектуальных развлечений можно найти в материковой культуре Китая и Кореи. Это обусловило необходимость сделать краткий исторический экскурс в эволюцию конкретных игровых практик и показать большое культурообразующее значение данной игры, выступающей зачастую как ритуал и церемония. Выбор объекта описания обусловлен длительной историей развития этих ритуалов, их значительным духовным потенциалом, большой ролью в развитии культуры и искусства всего восточно-азиатского региона, а также значением в современной жизни. Всесторонний анализ японских игровых традиций может дать ключ к реконструкции некоторых игровых практик материковой культуры Китая и Кореи, к настоящему времени практически исчезнувших с исторической арены, а анализ особенностей национальных вариантов этого ритуала позволит лучше понять закономерности межкультурного взаимодействия.

Список электронных ресурсов

Материал поступил в редколлегию 14.02.2011

Elena E. Voytishek

FEAST BY THE MEANDERING STREAM: AN INTELLECTUAL ENTERTAINMENT IN CHINA, KOREA, AND JAPAN AS PART OF THE WINE ORDER

This paper presents a comparative analysis of the specific features of traditional intellectual entertainment in China, Korea, and Japan, which were based on literary games and included ritual wine drinking. The games and rituals of the wine order that existed for over 2000 years in East Asia (as a form of entertainment of the elite) are analyzed within the ideological concept of a cultural person (Chinese: wenren , Korean: mun’in , Japanese: bunjin ), embracing the knowledge of calligraphy, painting, literature, music, draughts and chess. The games developed by the intellectual community in these spheres used to be an important part of the cultural person’s communication in the Far East. The adaptation of Chinese games in Korea and Japan is shown by the example of one of the most ancient wine order rituals called Feast by the Meandering Stream: the participants had to compete in making impromptu verses while a cup of wine floats down the winding channel. The analysis of the national features of this ritual helps to clarify the process of intercultural interaction.