Пирогенная деградация и потери углерода на выработанном осушенном верховом торфянике

Автор: Анциферова О.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 125, 2025 года.

Бесплатный доступ

Современные климатические изменения обостряют проблему торфяных пожаров и требуют выработки единого методического подхода для оценки потерь углерода. Исследование проведено в 2024–2025 гг. на территории выработанного торфяного месторождения верхового типа, подвергшегося пожарам в 2011 г. и расположенного в пределах Калининградской области (Юго-Восточная Прибалтика). Методология сочетает традиционные подходы почвоведения (профильный метод) с геоботаническими приемами выявления индикаторной роли древесной растительности при определении глубины прогорания и осадки постпирогенной поверхности. В качестве основы прикладной оценки пирогенно-измененных почв использована классификация интенсивности почвенных пожаров по глубине выгорания торфяного слоя, принятая в области лесной пирологии. На примере двух тестовых участков, отличающихся строением остаточной торфяной залежи, мощностью органогенного профиля и локальными особенностями осушения, изучены потери углерода в полосе кавальеров и на торфяных картах. Показано, что при слабых пожарах происходит пирогенная деградация преимущественно верхних слоев торфяных почв, что сопровождается потерями от 5.31 до 20.2 кг С/м2. При пожарах средней интенсивности пирогенная деградация захватывает как верхние, так и глубокие слои торфяного профиля с образованием подземных полостей выгорания, а также горизонтов термически измененного торфа. Потери углерода возрастают до 24.5–36.7 кг С/м2. В очагах сильных пожаров весь торфяной профиль, исходно представлявший залежь смешанного типа, подвергается пирогенной деградации с необратимой потерей большей части горизонтов и общей убылью углерода 50.36–65.40 кг С/м2. Участки сильных пожаров приурочены к почвам кавальеров. В пространственном аспекте потери углерода складываются из долевого участия очагов пожаров разной силы в общей мозаичной картине постпирогенной поверхности. Густая сеть открытых мелких каналов способствует быстрому распространению пожара внутрь торфяника по кавальерам, что в итоге приводит к высоким площадным потерям углерода за счет более глубокой пирогенной деградации почв на торфяных картах.

Болотные почвы, торфяные пожары, глубина прогорания, пирогенные потери углерода

Короткий адрес: https://sciup.org/143185036

IDR: 143185036 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-125-78-110

Текст научной статьи Пирогенная деградация и потери углерода на выработанном осушенном верховом торфянике

*, e-mail:

1 Sovetsky Prospekt, Kaliningrad 236022, Russian Federation. *, e-mail:

Пирогенное воздействие на торфяные почвы является самым опасным и разрушительным фактором их деградации, приводящим к потере органического углерода и выбросам парниковых газов (Rein, Huang, 2021; Che Azmi et al., 2021; Sirin et al., 2021). Актуальность проблемы также состоит в том, что торфяные пожары вносят существенный вклад в глобальную антропогенную эмиссию углерода до 15% (Poulter et al., 2006). Ряд авторов отмечает увеличение частоты пожаров на торфяниках в связи с климатическими изменениями на фоне изменения структуры землепользования (Schmidt, 2024; Wilkinson et al., 2023). Проблема изучения последствий пирогенной деградации особенно актуальна для России, где торфяные почвы занимают огромные площади – по разным данным от 143.5 до 193.4 млн га (Конюшков и др., 2022).

Наиболее подвержены пожарам осушенные и особенно выработанные торфяные месторождения (Зайдельман, Шваров, 2002; Зайдельман, Романов, 2007; Торф…, 2013; Медведева и др., 2023), на которых остаточный торфяной слой подвержен длительному и глубокому горению по типу тления (Turetsky et al., 2015; Рекомендации по тушению…, 2020; Мокряк, Парийская, 2021).

Результатом торфяных пожаров является пирогенная деградация болотных почв, которая выражается в трансформации органического углерода в жидкие, газообразные продукты горения и аэрозоли (дым, сажа, CO, CO 2 , H 2 ), возникновении пирогенных образований, изменении спектральной отражательной способности поверхности. Помимо этого, формируется постпирогенный микро- и мезорельеф (бугристо-котловинный с подземными полостями), изменяется гидротермический режим болотных экосистем, их видовое разнообразие.

Недостаточная изученность проблемы оценки последствий пирогенного воздействия на торфяные почвы в бореальном поясе ограничивает возможности составления точных прогнозов постпирогенного снижения запасов органического вещества в целом и углерода в частности. В связи с этим отмечается возрастающий интерес к разработке методологии оценки потерь органического углерода и эмиссии газов при пожарах на торфяниках (Глу- хова, Сирин, 2018; Сирин и др., 2019; Ефремова и др., 2021). При этом выделяется группа методов натурных определений путем сопоставления зольности сгоревшего и несгоревшего торфа (Turetsky, Weider, 2001; Ефремова и др., 2021) и по положению корневой шейки (Davies et al., 2013; Сирин и др., 2019). Также апробируется группа дистанционных методов путем сопоставления разновременных съемок (Reddy et al., 2015; Сирин, 2018). Однако до настоящего времени не выработана единая методическая база для оценки потерь углерода от торфяных пожаров. В то же время в области лесной пирологии и методических основ тушения осушенных торфяников (Рекомендации по тушению, 2020; Залесов, 2021; Способы тушения, 2024) для оценки интенсивности торфяных пожаров используют шкалу из классификации Н.П. Курбатского (Курбатский, 1962). Эта группировка основана на глубине прогорания торфа: при пожарах слабой интенсивности – менее 25 см, при средней – 25–50 см, при сильной – свыше 50 см. По нашему мнению, данная шкала вполне может быть приложима к оценке степени пирогенной деградации торфяных почв при пожарах разной интенсивности и расчетам потерь углерода. Таким образом, реализуется междисциплинарный подход для решения прикладной задачи.

Актуальность проблемы торфяных пожаров на региональном уровне заключается в широком распространении болотных почв и интенсивном их использовании (промышленном и сельскохозяйственном). К середине ХХ в. болота занимали 6% территории Калининградской области (Калининградская область, 2011). При этом фонд промышленных месторождений торфа составляет 64.5 тыс. га (Географический алас, 2002). На землях сельскохозяйственного назначения торфяные почвы занимают 4.4%. Большая часть крупных торфяных массивов расположена на польдерных землях Славского и Полесского округов вдоль побережья Куршского залива в пределах Неманской и Полесской низменностей. Помимо этого, в физико-географическом аспекте на территории области выделяются торфяные болота озерно-ледниковых, холмисто-моренных равнин, а также речных пойм (Природа Калининградской области, 2015, С. 59).

В ХХI в. наиболее сильные и масштабные торфяные пожары в Калининградской области отмечались в засушливом 2002 г., затем в 2006 г., когда ими было охвачено 4–7% площади торфяных полей (Исаева и др., 2010). Отмечается, что из всех пожаров на торфяниках за 2000–2010 гг. 74% приходилось на торфоразработки. Большой ущерб в 2002 г. был нанесен и осушаемым болотным низинным торфяным почвам на сельскохозяйственных угодьях (Анциферова, 2008, С. 98–129). Несмотря на острую актуальность проблемы торфяных пожаров в Калининградской области, данному вопросу посвящены лишь единичные вышеуказанные публикации. При этом в них напрямую не рассматриваются потери органического углерода. Поэтому в задачи исследования входило:

-

1. В границах типичного выработанного торфяного месторождения верхового типа изучить строение и запасы органического углерода в остаточных фоновых болотных почвах на участках с потенциальной высокой пожарной опасностью.

-

2. На примере двух тестовых участков установить глубину осадки поверхности и особенности строения постпирогенных почв в локальных очагах пожаров разной интенсивности (от слабых до сильных).

-

3. Определить послойные, профильные и площадные потери углерода в зависимости от особенностей пирогенного поражения.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Методология исследований заключается в сочетании профильного метода изучения болотных почв и их пирогенных вариантов с геоботаническими приемами оценки осадки поверхности для решения проблемы пирогенных потерь почвенного органического углерода в зависимости от класса интенсивности торфяного пожара. Степень пирогенной деградации болотных почв связывали с группировкой интенсивности торфяных пожаров по глубине прогорания, использующейся в лесной пирологии и методических указаниях по тушению торфяных пожаров (Рекомендации по тушению, 2020; Залесов, 2021; Способы тушения, 2024).

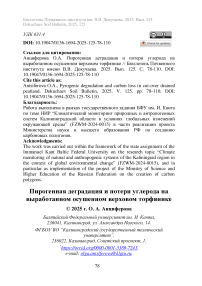

Исследования проведены в 2024–2025 гг. в пределах выработанного торфяного месторождения “Виттгирренский” площадью 112 га, расположенном в Славском муниципальном округе Калининградской области (рис. 1).

В

Рис. 1. Местоположение ( А ), схема открытых каналов осушительной сети ( Б ) торфяника Виттгирренского с контурами тестовых участков и поперечные профили участков с функциональными зонами ( В ).

Fig. 1. Location ( A ), scheme of open channels of the drainage network ( Б ) of the Wittgirren peat bog with contours of test sections and cross-sections of sections with functional zones ( В ).

Территория характеризуется гумидным бореальным климатом Юго-Восточной Прибалтики. По классификации термических режимов почвы относятся к умеренно теплому кратковременно промерзающему фациальному подтипу (Классификация и диагностика…, 1977). По данным ближайшей к ключевому участку метеостанции (г. Черняховск), среднемноголетние величины составляют: температура воздуха – +7.7 °С, годовое количество осадков – 752 мм (Географический атлас…, 2002). В ландшафтном плане территория располагается на волнистой моренной равнине, в глубоких понижениях которой в голоцене образовались торфяные болота. Подстилающими породами являются озерно-ледниковые и моренные тяжелые суглинки и глины. На торфянике верхового типа “Виттгиренский” (Торфяной фонд, 1952) в ХХ в. велась промышленная добыча торфа. После ее прекращения в начале 90-х годов ХХ в. остаточный слой верхового торфа в центральной части составляет 20–40 см, ближе к периферии торфяная залежь начинается с переходных торфов. Окраины заняты низинными торфами. Таким образом, современное почвообразование развивается на неоднородной в пространстве остаточной торфяной залежи.

Осушительная система торфовыработки состоит из регулярной сети мелких картовых каналов, проложенных через 25–40 м, и отводящих воду в крупные каналы на периферии торфяника (рис. 1Б). Закрытый дренаж представлен гофрированными пластиковыми трубками диаметром 10 см. Работа осушительной системы нарушена вследствие механических повреждений. Однако проведенные исследования подтверждают наличие дренажного стока из части водовыпусков (Napreenko et al., 2024). Функционирование осушителей ускоряет потерю влаги из остаточной торфяной залежи. В первую очередь происходит иссушение почв на кавальерах, где в зависимости от погодных условий, начиная с конца мая-июня, складывается пожароопасная ситуация. Первоочередная подверженность кавальеров торфяным пожарам на осушенных болотах отмечается в ряде работ (Cирин и др., 2018; Рекомендации по тушению…, 2020).

В 2021 г. на выработанном торфянике “Виттгирренский” организован карбоновый полигон “Росянка” и начато изучение эмиссии парниковых газов (Карбоновые полигоны, 2025, С. 186– 196). При почвенном картографировании выявлен пирогенный ареал в северо-восточной части торфяника (Аntsiferova et al.,

2023). В 2011 г. территория подверглась локальным почвенным (торфяным) многоочаговым пожарам разной интенсивности (от слабой до сильной степени сложности). Спустя 14 лет функционирование пирогенно-измененных почв отличается от фоновых прежде всего по гидротермическому режиму. Результаты мониторинга климатически активных газов показывают пиковые значения эмиссии CO 2 именно с постпирогенных участков. Для изучения пирогенных потерь углерода в послепожарном ареале было выделено два тестовых участка (площадью 0.30 и 0.45 га) по принципу различия мощности и состава остаточной торфяной залежи. В пределах участков глубину прогорания и осадку поверхности оценивали отдельно в приканальной части (полоса разравнивания кавальеров) и на прилежащей территории торфяных карт (рис. 1В).

Строение почв устанавливалось в результате закладки разрезов и диагностического бурения с послойным отбором проб каждые 10 см до глубины 200 см. Отбор поверхностных слоев торфа проводили с шагом 1–5 см в зависимости от характера и глубины пирогенного повреждения. Фоновые профили почв описаны на участках, не подвергавшихся пожару в пределах торфо-выработки (Аntsiferova et al., 2023). Диагностика исходных остаточных болотных почв проведена в соответствии с принципами классификации 1977 г. (Классификация и диагностика…, 1977) и WRB (World Reference Base, 2015). В описании пирогенных образований и пирогенно-измененных почв использованы рекомендации Ф.Р. Зайдельмана (Зайдельман, Шваров, 2002). На пирогенно-измененных почвах заложено по 20 скважин на каждом тестовом участке с послойным отбором проб до глубины минеральной подстилающей породы.

Локализация и площадь открытых участков выгорания определялись с помощью GPS-приемника Garmin Dacota, глубина выгорания – ручным промером линейкой длиной 2 м с разрешением 1 мм. Для выявления подземных полостей использовали металлическую трость с острым наконечником и зондировочный бур. Глубина осадки поверхности на участках подземного и комбинированного (открытого и подземного) горения определялась параллельно двумя методами: а) измерением положения корневой шей- ки опаленных деревьев над поверхностью почвы с помощью металлической линейки-угольника и складной метровой рейки; б) измерением реликтовых пней сосны, которые в массе захоронены в торфянике при его природной эволюции из переходного в верховой; в результате пожара и гидротермической деградации пни частично выступили на поверхность (рис. 2). Все реликтовые в зоне пожара деревья несут признаки ожога. Первая методика изложена в научных работах и апробирована отечественными учеными (Davies et al., 2013; Сирин и др., 2019). Вторая является местной особенностью, которая повышает информативность первого метода.

Рис. 2. Измерение положения корневой шейки опаленных деревьев и высоты обнажившихся древних пней.

Fig. 2. Measurement of the position of the root collar of scorched trees and the height of exposed ancient stumps.

Лабораторные методы включали анализ зольности торфа путем его сжигания в муфельной печи при температуре 800 °С (ГОСТ 11306-2013), полевой и гигроскопической влажности – термостатно-весовым методом, плотности – методом режущих колец (Вадюнина, Корчагина, 1986), степени разложения торфа – макроскопическим методом по П.Д. Варлыгину (Зайдельман, 2009, С. 123–125). Количественное содержание углерода торфяных почв выполнено методом А. Анстета в модификации В.В. Пономаревой, Т.А. Николаевой (окисление сернохромовой смесью) (Пономарева, Плотникова, 1975), что позволяет избежать неточностей при использовании метода И.В. Тюрина. Потери углерода кг С/м2 рассчитывались: 1) для слоев с полным сгоранием торфа – по запасам в аналогичных горизонтах фоновых почв, не подвергавшихся пожару; 2) при частичном сгорании – по разнице в зольности при сравнении с несгоревшими почвами и с учетом апробированных методик (Turetsky, Weider, 2001; Глухова, Сирин, 2018). Статистическая обработка, регрессионный анализ и графическая обработка данных проведены в программе Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

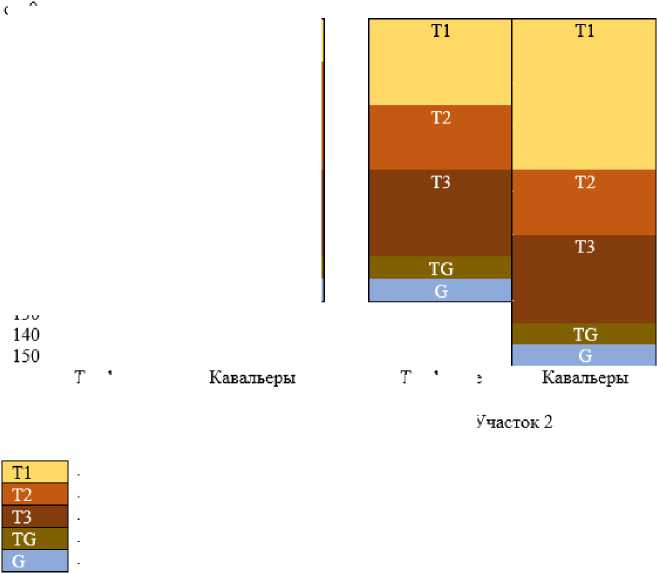

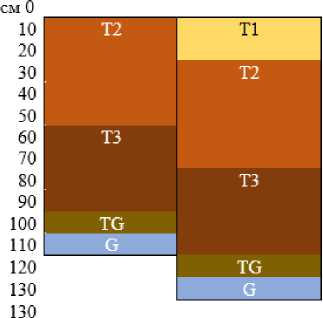

На первом этапе исследования установили строение, послойные и общие запасы органического углерода в фоновых почвах, практически не подвергавшихся пирогенному воздействию. Профиль почв представляет собой систему последовательно сменяющихся слоев торфов различного типа (рис. 3). Таким образом, торфяная залежь имеет смешанный характер. После завершения промышленной стадии разработки месторождения наступил период восстановительных сукцессий, сопровождающийся активным действием биологического фактора почвообразования. Современные остаточные торфяные верховые почвы представлены двумя группами: переходные (Distric Hemic Histosols Drainic) на участке 1 и обычные на участке 2 (Fibric Histosols Drainic).

Различия в строении связаны с разной толщиной остаточной торфяной залежи и повышенной мощностью профиля на кавальерах по сравнению с торфяными картами. В составе верхового торфа преобладает пушицево-сфагновый и сфагновый фускум-торф. Последний и являлся объектом промышленной добычи (Торфяной фонд, 1952). В стратиграфическом отношении эти слои залегают сверху, сменяясь сосново-пушицевым торфом. Горизонт переходных торфов составляют гипновые и древесно-осоковые виды. На кавальерах встречаются переслаивания верховых и переходных торфов. Низинные торфы представлены преимущественно древесными видами.

- верховой торф

- переходный торф

- Ш53ИННЫЙ торф

- заторфованная глина

- глеевая глнна

Торфяные пустошн

' У

Участок 1

Рис. 3 . Строение фоновых почв на торфовыработке.

Fig. 3. Рrofiles of background soils in cut-over peatland.

Торфяные карлы

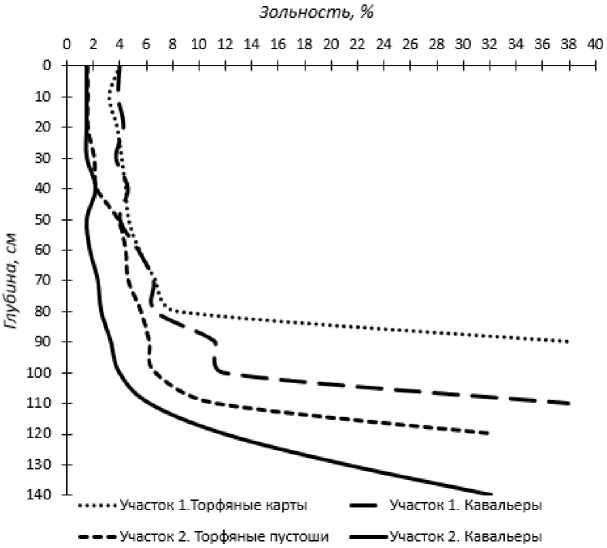

Для верховых торфов характерны низкие значения зольности (рис. 4) – 1.53–2.02%, плотности – 0.08–0.11 г/см3 и степени разложения – 13–20%. По всей толще, особенно фускум-торфа, показатели очень слабо варьируют. Переходные виды торфа отли- чаются также относительно невысокой зольностью (3.5–4.5%) и степенью разложения (25–45%). Верхняя часть низинных древесных торфов имеет зольность 5–11%, несмотря на сильную степень разложения (более 50%). И только в тонком (3–10 см) органоминеральном слое (заторфованная глина) зольность составляет свыше 30%.

Рис. 4. Зольность фоновых почв на торфовыработке.

Fig. 4. Ash content of background soils in cut-over peatland.

Содержание углерода в органическом веществе торфов варьировало от 50 и 53% в верховых и переходных типах до 54–55% в низинных. Запасы органического углерода в исходных почвах являются необходимым эталоном для оценки пирогенных потерь этого элемента (табл. 1).

Таблица 1 . Послойные и суммарные запасы органического углерода в фоновых почвах, не подвергавшихся пожару

Table 1 . Layer-by-layer and total organic carbon reserves in background soils that were not affected by fire

|

Глубина, см |

Болотные переходные почвы. Участок 1 |

Болотные верховые почвы. Участок 2 |

||

|

Торфяные карты |

Кавальеры |

Торф пустоши |

Кавальеры |

|

|

0–10 |

6.16 ± 0.11 |

6.11 ± 0.21 |

4.70 ± 0.02 |

4.70 ± 0.04 |

|

10–20 |

6.63 ± 0.11 |

6.11 ± 0.21 |

4.70 ± 0.01 |

4.70 ± 0.04 |

|

20–30 |

7.12 ± 0.09 |

6.09 ± 0.19 |

5.19 ± 0.01 |

5.22 ± 0.02 |

|

30–40 |

6.73 ± 0.08 |

6.12 ± 0.18 |

5.70 ± 0.01 |

5.18 ± 0.02 |

|

40–50 |

7.22 ± 0.03 |

6.57 ± 0.09 |

6.12 ± 0.02 |

5.22 ± 0.02 |

|

50–60 |

8.24 ± 0.04 |

6.61 ± 0.06 |

6.71 ± 0.03 |

5.21 ± 0.02 |

|

60–70 |

8.17 ± 0.08 |

7.29 ± 0.07 |

6.70 ± 0.03 |

6.21 ± 0.02 |

|

70–80 |

8.06 ± 0.08 |

7.71 ± 0.06 |

6.63 ± 0.04 |

6.19 ± 0.03 |

|

80–90 |

8.22 ± 0.09 |

7.70 ± 0.11 |

7.09 ± 0.04 |

6.78 ± 0.04 |

|

90–100 |

10.20 ± 0.21 |

9.95 ± 0.11 |

7.56 ± 0.06 |

7.26 ± 0.05 |

|

100–110 |

— |

9.88 ± 0.13 |

9.97 ± 0.08 |

7.74 ± 0.05 |

|

110–120 |

— |

9.91 ± 0.22 |

10.85 ± 0.12 |

7.90 ± 0.06 |

|

120–130 |

— |

— |

— |

9.91 ± 0.06 |

|

130–140 |

— |

— |

— |

11.03 ± 0.09 |

|

Суммарно |

76.75 ± 0.18 |

84.04 ± 0.51 |

81.92 ± 0.16 |

93.25 ± 0.32 |

Индивидуальные послойные запасы возрастают по мере перехода от верховых к переходным и далее к низинным типам торфа в связи с увеличением плотности и обогащенности углеродом. Суммарные запасы находятся в прямой зависимости от мощности торфяного профиля. Величины содержания и запасов углерода типичны для аналогичных болотных почв Европейской части России (Щепаченко и др., 2013; Чернова и др., 2016).

Пожар оказывает на торфяные почвы воздействие в трех вариантах: поверхностное пламенное горение, подземное беспламенное, совместно поверхностное и подземное. Наличие слабо-разложившегося торфа с древесными включениями увеличивает вероятность возникновения пламенного горения (Залесов, 2021, С. 82). Экспериментально установлено, что скорость ветра в 2.5 м/с является оптимальной для развития поверхностного пламенного горения торфа (Гришин, 2006). Однако наиболее длительным во времени и мало зависящим от погодных условий является процесс беспламенного горения (тления). В итоге возникает волнистый и бугристо-западинный постпирогенный рельеф с чередованием участков разной глубины выгорания торфяной залежи и скрытыми подземными пустотами.

Изменение морфологии болотных почв при пирогенной деградации связано с комплексным воздействием пожара на торфяной субстрат по трем направлениям:

-

1) полное сгорание с образованием золы – светло-серой в случае низкозольных торфов и охристой при выгорании низинных торфов (Зайдельман, 2002; Анциферова, 2008);

-

2) неполное сгорание – обугливание с образованием черной сыпучей массы повышенной гидрофобности на месте верхового и переходного торфов и черной зернисто-комковатой непластичной массы в случае низинного высокозольного торфа с исходно сильной степенью разложения;

-

3) термическое воздействие в зонах, прилегающих к очагам горения и тления, но не затронутого ими; выражается в увеличении интенсивности окраски исходного торфа, его степени разложения и зольности по причине ускоренной минерализации.

Все вышеуказанное приводит к образованию пространственной и вертикальной контрастности и микромозаичности постпирогенного почвенного покрова, что отмечается многими отечественными и зарубежными исследователями (Сирин, 2019; Ефремова, 2021; Hudspith at el, 2014) и сильно осложняет оценку потерь углерода. Для решения этой проблемы нами разработана и апробирована методика, позволяющая учитывать локальные особенности и в тоже время вписывающаяся в группировку ландшафтных пожаров. Сущность методики заключается в рассмотрении постпирогенной поверхности как совокупности очагов пожара разной степени интенсивности. Задачей почвенного обследования при этом является установление строения и свойств почв в связи с разной степенью пожара и пирогенной деградации.

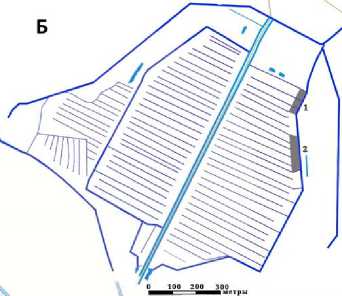

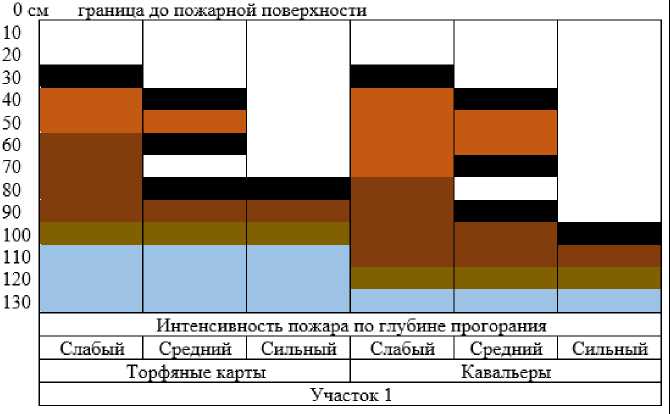

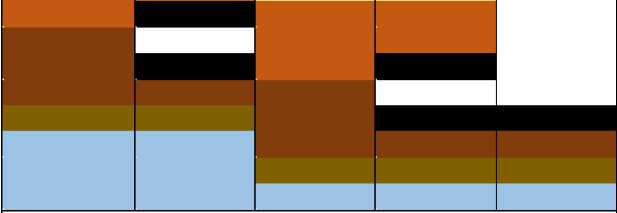

Все полевые выборки профилей диагностического бурения с послойным описанием морфологии и анализом свойств разделили по трем степеням интенсивности торфяного пожара и получили обобщенные варианты строения (рис. 5) с учетом данных по осадке поверхности, выполненной геоботаническими методами (табл. 2) и по промерам отрицательных форм микрорельефа пирогенного происхождения (ям, котловин). Морфология профилей соответствует нарастающей степени пирогенной деградации по мере воздействия пожара. В очагах слабых пожаров огнем повреждены лишь поверхностные слои почвы. При пожарах средней степени наблюдаются совместно поверхностное и подземное выгорание. Общая глубина выгорания складывается из осадки поверхности и подземных пустот (каверн). Очаги сильных пожаров диагностируются в понижениях с обрывистыми обугленными бортами. На дне понижений находятся маломощные торфянисто-пирогенные почвы, а при максимальном выгорании – пирогенные образования из углистого слоя, залегающего прямо на минеральной подстилающей породе.

По-видимому, пирогенное воздействие ускорило гидротермическую деградацию и сработку торфяных почв вследствие их термического высушивания и минерализации. Наличие подземных полостей спустя не менее чем 20 лет после пожара показывает, что процесс осадки и уплотнения еще не завершен.

Надо отметить, что метод определения осадки постпирогенной поверхности по положению корневой шейки применим только на лесопокрытых участках, причем с наличием допожарных деревьев “на корню”. Таким условиям соответствуют на участке 1 торфяные карты и частично кавальеры, а на участке 2 – только кавальеры со слабой степенью поражения пожаром.

граница до пожарной поверхности

О см 10 20 30 40

100 ПО 120 130 140 150

Интенсивность пожара по глубине прогорания

|

Слабый |

| Средний |

Слабый |

| Средний Сильный |

|

Торфяные пустоши |

Кавальеры |

||

Участок 2

Рис. 5. Строение пирогенно-измененных почв при разной интенсивности торфяных пожаров.

Fig. 5. Structure of pyrogenically altered soils at different intensities of peat fires.

При глубине прогорания свыше 40 см происходит падение деревьев вследствие выгорания торфа, что лишает корни опоры. Поэтому локальные очаги сильных пожаров на тестовом участке 2 маркируются завалами деревьев, обращенных кроной в сторону источника горения в соответствии с классической схемой (Залесов, 2021, С. 82).

Расчет осадки по высоте реликтовых погребенных пней применим для участков их поверхностного размещения в очагах слабого пожара. В ямах выгорания нередко уровень пней ниже современной поверхности. В таких случаях применялся ручной промер глубин.

Как показывают результаты, оба метода дают очень близкие значения при совместном применении и замещают друг друга на участках голого торфа или с редкой послепожарной древесной порослью (на торфяных пустошах участка 2) и при отсутствии пней в слоях верхового торфа (на кавальерах участка 2) (табл. 2). В очагах пожаров средней силы информативность методов несколько снижается по причине асимметрии для разных сторон света по глубинам прогорания в прикорневой зоне, наличия мелких щелей и полостей между корнями, которые замаскированы дерниной. Особенно такие явления характерны для деревьев на кавальерах и вдоль бортов каналов. Тем не менее применение этих методов позволяет восстановить исходный уровень поверхности и внести корректировку в результаты ручных промеров мелких ям выгорания.

Таблица 2. Осадка поверхности почвы в зонах слабого пожара по результатам промеров корневой шейки деревьев и погребенных пней Table 2. Soil surface settlement in low-intensity fire zones based on measurements of tree root necks and buried stumps

|

Высота (см) над современной поверхностью почвы |

Участок 1. Торфяные карты |

Участок 2. Торфяные пустоши (по пням) и кавальеры (по корневой шейке) |

||||

|

n |

M ± m |

V |

n |

M ± m |

V |

|

|

Корневой шейки Betula pubescens |

174 |

23.2 ± 0.8 |

57.2 |

51 |

12.3 ± 0.4 |

51.8 |

|

Погребенных пней Pinus sylvestris |

82 |

20.4 ± 0.9 |

36.8 |

44 |

11.5 ± 0.2 |

25.4 |

Примечание. n – общая выборка, шт.; M ± m – среднее арифметическое ± ошибка среднего; V – коэффициент вариации, %.

Note. n – total sample, pcs.; M ± m – arithmetic mean ± error of the mean;

V – coefficient of variation, %.

Основным недочетом большинства исследований, связанных с оценкой глубины прогорания на постпирогенных массивах, является игнорирование наличия локальных подземных полостей (каверн) в очагах тления торфа. Одним из решений является зондировка на всю глубину остаточного торфа, что увеличивает трудоемкость работ, но позволяет примерно определить процент площади, содержащей полости или слои золы/обугленного торфа в случае осадки поверхности над полостями.

Для расчета послойных (каждые 10 см) потерь углерода использовали сравнение с аналогичными слоями несгоревших почв (табл. 1). Для слоев обугленного и термически измененного торфа повышенной зольности расчет провели по формуле:

ПОУ = ((Сф – Сп) · Н · d) / 10, где ПОУ – потери органического углерода, кг С/м2; Сф – запасы углерода в слое х несгоревшей почвы (фоновой); Сп – запасы углерода в слое пирогенно-измененной почвы, соответствующем слою х несгоревшей почвы; Н – толщина слоя, см; d – плотность слоя, г/см3; 10 – коэффициент пересчета на кг С/м2.

Путем суммирования послойных запасов получили общие потери для всех вариантов изученных почв на двух участках (табл. 3).

Таблица 3. Суммарные потери органического углерода из торфяных почв при пожарах разной интенсивности

Table 3. Total losses of organic carbon from peat soils during fires of different intensities

|

Функциональная зона |

Интенсивность торфяного пожара по глубине прогорания |

||

|

Слабый |

Средний |

Сильный |

|

|

Участок 1 |

|||

|

Торфяные карты |

21.20 ± 0.91 |

36.70 ± 1.88 |

50.36 ± 3.30 |

|

Кавальеры |

13.06 ± 1.05 |

28.43 ± 2.12 |

63.04 ± 3.51 |

|

Участок 2 |

|||

|

Торфяные пустоши |

5.41 ± 0.40 |

24.05 ± 1.33 |

Очаги отсутствуют |

|

Кавальеры |

5.31 ± 1.63 |

24.53 ± 2.13 |

65.40 ± 3.22 |

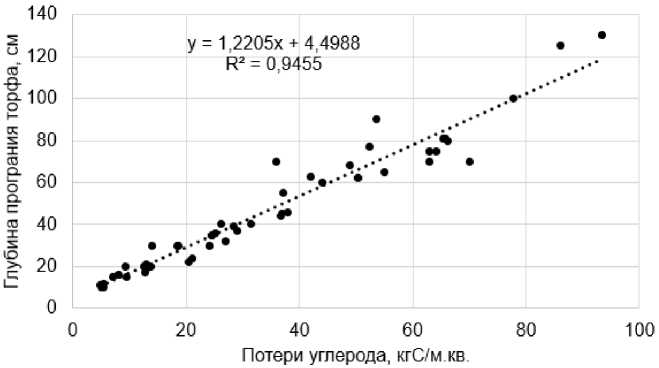

Регрессионный анализ показал, что существует линейная зависимость потерь углерода из профиля торфяных почв от глубины выгорания (рис. 6).

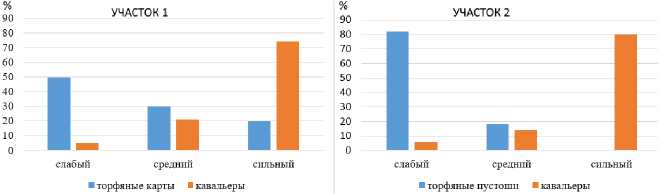

Следующим шагом явилась экспертная оценка долевого участия очагов пожара разной степени интенсивности в каждой функциональной зоне тестовых участков (рис. 7). Выяснилось, что в наибольшей степени от пожара пострадали кавальеры (приканальная полоса), где расположены основные площади сильных пожаров. Напротив, на торфяных картах и особенно пустошах пожар был слабым с отдельными очагами заглубления, преимущественно подземного со стороны кавальеров.

Рис. 6. Диаграмма рассеяния суммарных потерь углерода при различных глубинах выгорания осушенных торфяных почв.

Fig. 6. Scatter diagram of total carbon losses at different depths of peat soil burning.

Рис. 7. Долевое участие пожара разной силы по глубине выгорания торфа (% от площади функциональной зоны).

Fig. 7. Share of fires of different intensity in terms of peat burning depth (% of the functional zone area).

Чтобы перейти к площадным потерям углерода необходимо определить вклад разных функциональных зон в общую площадь тестовых участков. На участке 1 кавальеры занимают 28%, а на участке 2 – 36%. Различия зависят от глубины, ширины русла канала и объемов перемещенного из него торфяного грунта. Площадные потери углерода из почв кавальеров составили для участка 1 – 45.3 т С, для участка 2 – 84.7 т С. Таким образом, очаг наиболее интенсивного по глубине пожара пришелся на зону кавальеров участка 2, которые выгорели практически полностью (на 80%) вплоть до минеральной подстилающей породы. Максимальная зафиксированная глубина выгорания составила 160 см. При этом полностью обнажились керамические трубы-коллекторы (диаметром 20–30 см) осушительной системы на протяжении 10– 12 м от бровки канала в сторону торфяника. Сильный нагрев привел к трещинам в корпусе труб, а выгорание торфа под ними – к деформации уклона. Мелкие пластиковые гофрированные осушители полностью сгорели в очаге пожара, сохранились лишь частично на периферии в сильно деформированном виде с оплавленными краями. По примерным расчетам, согласно уравнению полного сгорания углерода с образованием CO 2 , только в этом очаге при пожаре выделилось 16.8·104 м3 газа.

Ряд исследователей отмечает, что наличие в торфяной залежи низкозольных верховых торфов способствует тому, что возгорание начинается при более низких температурах (300 °С) по сравнению с низинными торфами (Смольянинов и др., 1977). Это как раз иллюстрирует ситуацию, позволяющую реконструировать обстановку на торфянике в начальные фазы пожара. На кавальерах участка 2 слой верхового фускум-торфа составлял исходно не менее 70 см. Именно в этой зоне и обнаруживаются очаги максимального выгорания. Однако, достигнув более водонасыщенных слоев торфа на торфяных пустошах, интенсивность пожара резко снизилась. Так сформировалась контрастная картина между глубокими котловинами выгорания в зоне кавальеров, заканчивающимися почти отвесными обугленными бортами по границе с торфяными пустошами. Отдельные очаги подземных пожаров проникли вглубь торфяной залежи по границе переходных торфов и находились в тлеющем состоянии, по-видимому, долгое время.

Реализация такого сценария развития торфяного пожара привела в тому, что на участке 2 вклад потерь углерода из почв кавальеров в пересчете на исследованную площадь составляет 78.2%. На торфяные пустоши приходится 21.8% вследствие поверхностного воздействия пожара. В абсолютных величинах пирогенные потери почвенного углерода с участка 2 площадью 0.42 га составили 108.3 т С.

На участке 1 пожар развивался по другому сценарию. Здесь глубокое выгорание почв на кавальерах сопровождалось распространением пожара на всю площадь торфяных карт. Причина этого – большой периметр кавальеров. Дело в том, что фронт пожара на участке 2 шел только по восточной границе вдоль магистрального канала, так как на изученной части торфяных пустошей нет открытых мелких каналов с карт. Дренажный сток осуществлялся по подземным коллекторам, идущим от концевых частей картовых каналов. На участке 1 в магистральный канал под прямым углом впадают три картовых канала, вдоль бортов которых располагаются полосы невысоких кавальеров. Пожар, придя со стороны магистрального канала, быстро распространился по сухим почвам кавальеров картовых канав и проник вглубь торфяника. Каждая торфяная карта оказалась со всех сторон окруженной очагами пожаров. Поэтому на участке 1 наблюдалось очень длительное горение, особенно за счет подземного тления. Длина границ пожара по всем кавальерам на участке 1 составляла 134 м, а на участке 2 – 250 м. Такая ситуация привела к высоким потерям углерода из почв торфяных карт участка 1 за счет более глубокого пирогенного поражения. Вклад потерь углерода с кавальеров составил 39.9%, а с торфяных карт – 60.1%. Общие потери с участка 1 площадью 0.3 га оцениваются в 113.4 т С.

Таким образом, показано, что чем гуще сеть открытых осушительных каналов на торфяных почвах, тем больше потери углерода вследствие более быстрого распространения пожара по кавальерам вглубь торфяника.

ВЫВОДЫ

-

1. Впервые на выработанных торфяных месторождениях Калининградской области (с гумидным климатом бореального

-

2. Пирогенная деградация почв при слабых пожарах (при глубине выгорания до 25 см) характеризуется уменьшением мощности профиля на 10–20 см вследствие поверхностного воздействия огня с формированием обугленного горизонта. В таких условиях на лесопокрытых участках наиболее эффективно применение метода определения глубины прогорания и послепожарной осадки почвы по положению корневой шейки деревьев с наличием ожога. Потери углерода в очагах слабого пожара варьируют от 5.31 до 21.20 кг С/м2 в зависимости от глубины выгорания, исходных запасов углерода, плотности, типа и зольности торфа.

-

3. При пожаре средней силы (глубина выгорания 25–50 см) пирогенная деградация профиля болотных почв на изученной торфовыработке затрагивает как поверхностные, так и глубокие горизонты, что выражается в уменьшении мощности профиля и формировании полостей подземного выгорания. Потери углерода составляют 24.05– 6.70 кг С/м2.

-

3. В очагах сильного пожара (глубина выгорания свыше 50 см) происходит практически полное уничтожение торфяных верховых и переходных почв с исходной мощностью торфа 100– 140 см и образование на их месте сильно укороченных (20–40 см) пирогенных или пирогенно-остаточно-торфянистых почв, которые приурочены к глубоким ямам и котловинам. Потери углерода при этом максимальные и оцениваются в 50.36–65.40 кг С/м2.

-

4. Установлено, что очаги сильных пожаров концентрируются в приканальной полосе разравнивания кавальеров. Повышенная мощность торфяного слоя на кавальерах, сложенных малозольными торфами и их возвышенное положение относительно выработанных торфяных карт приводят к быстрому иссушению почв и их возгоранию под влиянием природных или антропоген-

- ных факторов.

-

5. В распространении фронта пожара большую роль играет густота осушительной сети из мелких картовых каналов. Частое расположение открытых осушителей через 20–40 м на окраинах торфовыработок способствует быстрому проникновению пожара вдоль кавальеров вглубь торфяных карт, заглублению огня и длительному последующему тлению с образованием мелких подземных полостей выгорания. При этом потери углерода с площади торфяных карт превышают потери с кавальеров. В случае, когда фронт пожара после захвата кавальеров выходит на площадь без открытых каналов (только с подземными осушителями и более сырой торфяной залежью) интенсивность горения, по-видимому, ослабевает. Основные потери углерода при таком сценарии связаны с выгоранием почв на кавальерах, а на торфяных картах пожар оценивается как слабый по глубине прогорания.

-

6. Использованная методика на основе оценки пирогенной деградации почв и по группам интенсивности торфяных пожаров может быть применена для разнообразных ландшафтных условий, что позволит выработать региональные и общие шкалы пирогенных потерь углерода в зависимости от исходного типа торфа, глубины выгорания с учетом специфики способа осушения.

пояса Юго-Восточной Прибалтики) было проведено комплексное изучение пирогенно-измененных почв и оценены потери углерода в результате многоочаговых пожаров. Примененная методология позволила сопоставить степень пирогенной деградации болотных почв с российской классификацией торфяных пожаров по глубине выгорания и логично сгруппировать основные варианты профилей пирогенно-измененных почв по трем классам пожаров от слабого до сильного.