Писцы Друцкого Евангелия и их диалектные особенности (статья 1)

Автор: Панин Леонид Григорьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Устанавливается количество писцов, переписывавших Друцкое Евангелие XIV в., последовательность их работы применительно к тетрадям рукописи и исследуютсядиалектные особенности первыхтрех писцов.

Евангелие-апракос, писцы, диалектные особенности древнерусского языка, разночтения

Короткий адрес: https://sciup.org/147218715

IDR: 147218715 | УДК: 811.161

Текст статьи Писцы Друцкого Евангелия и их диалектные особенности (статья 1)

В Отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН хранится уникальная пергаментная рукопись XIV в. – Друцкое Евангелие (Дрц 1), которая вот уже около двадцати лет является главным объектом моего научного интереса. Это список полного ап-ракоса, представляющий особый интерес для историка Славянского Текста Евангелия, поскольку позволяет предполагать, что данный список сделан с полноапракосного списка первой половины XI в.

Основные направления изучения языка и состава чтений Дрц связаны, во-первых, с «внутренним» анализом списка, во-вторых, с «внешним». В первом случае анализируется рукопись как культурно-языковой феномен и определенный тип Евангелия. В последнем случае первоочередной интерес представляют лингвотекстологические связи Дрц с другими списками Евангелия, в том числе отношение к греческой традиции.

«Внутренний» анализ Дрц касается изучения особенностей данной рукописи: ее палеографических, кодикологических, язы- ковых особенностей и повторяющихся чтений, поскольку это список полноапракосно-го Евангелия. Данная статья является первой в цикле публикаций о диалектных особенностях писцов рукописи. Для сопоставления привлечены некоторые другие древние списки апракосов: Мстиславово Евангелие рубежа XI–XII вв. (Мст 2), Ост-ромирово Евангелие 1056–1057 гг. (ОЕ), Архангельское Евангелие 1092 г. (Ар(х) 3) и Саввина книга. Обращение сопоставительного анализа к древним спискам мотивировано гипотезой раннего происхождения протографа Дрц. Н. Н. Покровский датирует этот протограф 1001-м годом 4. Ряд обстоятельств заставляет отодвинуть эту дату, по-видимому, на половину столетия, но в любом случае она остается в XI в.:

-

1) как уже давно отмечается исследователями, в перенесенной одним из писцов записи протографа Дрц говорится о том, что в 1001 (6509) г. в городе Друцке сооружена была церковь во имя Пресвятой Богородицы: Au ёЕ0<. г 969F9- "0aT6afa| ай " 6б9ё пёу noSy ао9. аи абааЕ aT абрОипоЕ. а пё8$0ё|

a fae anaaBufay пёS$aS . Для вседневной службы и предназначалось полноапракосное Евангелие – протограф Дрц. В этой записи нет прямого указания на то, что протограф данного списка был выполнен в 1001 г., но, безусловно, по времени он отстоял от даты сооружения храма недолго;

-

2) в месяцеслове Дрц указаны две русские памяти:

-

24 июля – память свв. Бориса и Глеба. Поминовение этих Святых, как полагают многие исследователи, было установлено их братом Ярославом Мудрым и митрополитом Иоанном (1008–1035), очевидно, в 1026 г. [Голубинский, 1903. С. 48; Шахматов, 1908. С. 58; Приселков, 1913. С. 71–72; Лосева, 2001. С. 93] 5;

26 ноября – память св. Георгия. В своей основе это праздник в честь освящения церкви во имя Георгия в Киеве Ярославом Мудрым и митрополитом Иларионом [Жуковская 1987. С. 40–41]. Это событие принято относить к 1051–1054 гг. [Лосева, 2001. С. 96].

В месяцеслов Дрц, таким образом, помещены два праздника, установление которых связано с именем Ярослава Мудрого. Вполне логично предположить, что протограф Дрц создавался в Новгороде, где еще свежа была память о князе Ярославе, и в той среде, которая была по духу близка князю Ярославу. Правда, нет указания на праздник 4 ноября – освящение храма Св. Софии в Киеве, но и это можно объяснить конкуренцией двух Софий – Новгородской и Киевской. Редактор месяцеслова Дрц не стал упоминать Софию Киевскую. Примечательно, что и 26 ноября в месяцеслове Дрц идет не как праздник в честь освящения церкви во имя Георгия в Киеве, но как память Святого!

Если исходить из предположения, что список Дрц воспроизводит месяцеслов своего протографа в неизмененном виде, то этот протограф по своему времени должен быть близок Остромирову Евангелию 1056– 1057 гг. Если же допустить, что обе русские памяти вошли в месяцеслов позже, то про- тограф мог бы быть датирован и более ранним временем – временем создания в Друц-ке Церкви во имя Пресвятой Богородицы, что вполне логично: временем сооружения храма, в котором должна совершаться ежедневная литургия, что требовало и создания главной богослужебной книги – полноапра-косного Евангелия.

Приблизиться к ответу на вопрос о месте месяцеслова Дрц (его протографа) поможет сопоставление этого месяцеслова с месяцесловами других списков Евангелия, славянских и греческих по рукописям, созданным в XI в. и ранее. Это тема особого исследования.

Для выбранной темы исследования ключевым является определение, сколько писцов трудилось над рукописью и каковы были особенности их работы.

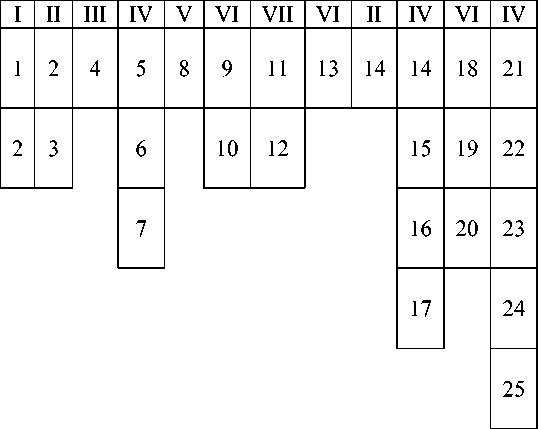

Количество писцов . Основной текст (т. е. текст Евангелия-апракос) был переписан семью писцами; восьмой писец выполнил заглавия чтений, девятый (первый, по времени?) переписал вкладную (жалованную) запись, содержащую сведения о сооружении в городе Друцке в 1001 г. церкви во имя Пресвятой Богородицы. Еще одним, более поздним по отношению ко времени переписывания рукописи, почерком была сделана запись 1441 г. о вкладе данной рукописи в Виленский храм. Заглавия чтений были выполнены или наименее внимательным писцом, или (к чему я склоняюсь) писцом, который был поставлен в очень жесткие временные рамки и вынужден был действовать на свой страх и риск, не обращаясь к соответствующим листам протографа, который был, очевидно, в работе у основных писцов рукописи. Полагаю, что именно этим обстоятельством объясняются многочисленные случаи путаницы Евангелистов в заглавиях чтений.

Особенности работы писцов . Характер работы писцов, общее состояние почерков свидетельствуют о том, что работа по переписыванию выполнялась в сжатые сроки, особенно торопились писцы, когда переписывали месяцеслов, т. е. заключительную часть рукописи. Это обстоятельство является чрезвычайно важным для исследования месяцеслова Дрц, ибо дает все основания полагать, что месяцеслов Дрц древний, без изменений перенесенный из протографа XI в. Но вместе с тем рукопись «выписана» достаточно тщательно, она украшена бук-

вицами, хотя поспешность выполнения работы, вытекающая из анализа почерков последних тетрадей, пропуск киноварных заголовков в середине 4-й тетради, достаточно многочисленные ошибки в определении Евангелистов заставляют предполагать если не срочность всего заказа, то его завершения. Были причины, заставившие писцов срочно закончить работу.

Работа писцов была распределена по тетрадям; исключение составляет только переписывание 1-й и 2-й тетрадей (т. е. начальная работа), а также 14-й тетради. Приведем информацию о том, в какой последовательности работали писцы. Римскими цифрами обозначены писцы, арабскими – тетради (17-я тетрадь состоит из двух листов, 19-я – из семи, 25-я – из трех) (см. таблицу).

Диалектные особенности писцов . Анализ диалектных особенностей писцов, переписывавших текст, обнаруживает новгородское происхождение рукописи. Менее очевидно это для первых двух тетрадей, но диалектная принадлежность большинства писцов не вызывает сомнения. Это и смешение v и о (в разных позициях у разных писцов), и взаимозамена ё , E , а , и (по-разному проявляется у разных писцов), и достаточно регулярное употребление лексемы аижаи ‘дождь’, а также формы Им. п. мн. ч. с «ять» на конце типа 1 fThE Y6T6T6E , которые А. И. Соболевский считал типично новгородскими.

Между л. 143 и 144 утрачен один лист. Листы 139-145 составляли одну тетрадь ( f9 по нумерации писца), но это всего 7 листов. Не хватает соответствия листу 141, этот последний в рукописи подклеен к обороту л. 143. На утраченном листе находились завершение чтения на литургии в Великий Четверток и начальные стихи 1-го страстного Евангелия 6.

Традиция связывает Дрц. с белорусским изводом церковнославянского языка. Те факты языка, которые могли бы свидетельствовать о белорусском происхождении рукописи, очень и очень немногочисленны и достаточно условны. Сюда можно отнести несколько примеров на отвердение 6 , фрикативное а , у ъ вместо а и др.

Отвердение r ’ характерно для западнорусских памятников и отмечено в качестве белорусской черты с XIV в. [Филин, 1979. С. 315]. Ср. в Дрц: 35в Мф XII 44 Табаиаои [ Мст 37в Табуйаои ]; 60в Мф. XXII13 пёбТ-жаои [ Мст 61г пебижиои | и др. Но эта же диалектная черта отмечена и новгородскими берестяными грамотами.

О фрикативном а можно говорить, если иметь в виду следующий пример: 141в Мф. XXVI 17 YбёnOSYё0a TSvfSe ёТ inS аёйа ~1S ёаЕ бТйайё TSбTOTaa~l и ое YanoS упое [фрикативное г]. Так же в единствен- ном случае отмечено Зъ, ср.: 173а в заглавии чтения: U n6Edafe~ ana fa0aT inna бпа. Оба эти примера можно считать условной чертой белорусского извода церковнославянского языка изучаемого списка, поскольку соответствующие черты характерны и для некоторых русских говоров. В частности, в новгородских берестяных грамотах, по свидетельству А. А. Зализняка, встречается частичная нейтрализация противопоставления а и З [2004. С. 65], а изменение g в g «для части говоров новгородского диалекта» было характерно еще до падения редуцированных [Горшкова, 1964. С. 17].

Ниже представлена характеристика графической и диалектной особенностей первых трех писцов Дрц.

Первый почерк: л. 1в – 15г

Для первого почерка характерно диакритическое «&» над гласными в начальной и некоторых других позициях. На конце строки десятеричное i имеет две точки: I (см. л. 8а 17, 11в 7, 14 и др.). Покрытие над выносными буквами имеет изящный отчерк. Знак титла – в виде черточки с расположенными по краям и опущенными вниз треугольниками. При написании широкого «о» подчеркнуто выделяются верхняя и нижняя части буквы.

Завершающие строку буквы, не попавшие в нее из-за нехватки места, надписываются сверху и представляют собой уменьшенную копию строчных букв, т. е. выписаны достаточно тщательно, в то время как другие писцы Дрц в этих случаях дают более «скорые» варианты соответствующих букв.

Первому писцу принадлежит 1-я тетрадь и бóльшая часть 2-й, и лишь с л. 15г 4 (т. е. почти весь последний столбец л. 15 и весь л. 16). Вторая тетрадь переписывается вторым писцом. Таким образом, первый писец начал работу, а далее ее продолжил уже второй (другие писцы).

Из имеющихся в рукописи первый – наиболее четкий почерк, сохраняющий явные связи с более ранним уставом (о писце вкладной (жалованной) записи речь должна идти особо). Это рука хорошего мастера, по-видимому, того, кто был наиболее авторитетным в скриптории и кто руководил всей работой. Не случайно именно он начинает работу над рукописью.

Характер работы писцов, общее состояние почерков свидетельствуют о том, что работа по переписыванию должна была выполнена в сжатые сроки, особенно торопились писцы, когда переписывали месяцеслов.

Второй почерк:л. 15г 5 – 25а 8 и 105а – 106б

Второй писец заканчивает 2-ю тетрадь, его перу принадлежит 3-я полностью, и он останавливается в самом начале 4-й тетради (на девятой строке л. 25а уже новый почерк). Далее этому писцу принадлежит шесть столбцов (самое начало) 14-й тетради: л. 105а – 106б.

Диакритическому «&» первого писца здесь соответствуют две точки. Начальное широкое «о» у второго писца не так четко противопоставлено «о» узкому, и в написании широкого варианта этой буквы отмечается тенденция выделить не горизонтальные, а вертикальные стенки (полукружия) буквы, хотя в ряде случаев второй писец пытается воспроизводить особенности первого почерка, ср. Табу 16б 2, Тб® 16б 14 и др. При написании Л данный писец верхнюю часть лигатуры пишет более небрежно, чем первый. На конце строки уже не « I », а слегка перечеркнутое « I », см. л. 15г 23, 16г 7, 18а 18, 21а 2, 22б 4 и 16, 24а 13. Покрытие над выносными буквами выглядят в виде растянутой дуги. Форма титла та же, что и у первого писца.

Второй почерк не такой сжатый, как первый. Более того, я бы отметил такую особенность этого почерка, как постепенное, по мере работы писца, освобождение от авторитета 1-го писца. В начале своей работы второй писец явно стремился следовать традициям (наставлениям?) первого писца, сказывалось это, например, в большей сжатости букв в строке. Чернила, которыми писал второй писец в начале своей работы, были чуть более светлыми и немного более насыщенными коричневым оттенком, чем у первого писца, но далее постепенно включают в себя все более и более интенсивный оттенок, в результате чего их цвет приближается к черному, см., например, л. 17в (отдельные слова), 19 (нижние строки), 19г – 20а, 23а и др.

Третий почерк: л. 25а 9 – 32г

Это практически вся 4-я тетрадь 7, исключая восемь начальных строк.

Третий писец для выделения начальных гласных или гласных, стоящих после других гласных, использует две точки (редко), которые в ряде случаев выглядят как небольшие скобки, ср. 'нпёЗоа^дй 25а 14, - >| Пе 26б 9, МааааБТ > аа 29в 18 и др. Знак титла имеет вид перечеркнутой посередине поднимающейся вверх черточки с загнутыми концами. В отдельных случаях перечеркивание отсутствует. Покрытия над выносными буквами чаще всего напоминают угол, а не скобку или полукружие. Выносные буквы, как и у второго писца, не выписаны так тщательно, как у первого.

Ниже для анализа отобраны такие особенности орфографии первых трех писцов рукописи, которые могут свидетельствовать, с одной стороны, о культурно-языковой ориентации писца, с другой – о его диалектной принадлежности. Свидетельства первого рода, как правило, ограничены стилистически маркированными вариантными формами, составляющими оппозицию «славянизм – русизм». Диалектные же особенности писцов наиболее ярко проступают при анализе рефлексов древних *ě , *с , *č и т. п.

Что касается первого писца, то со всей уверенностью можно говорить, что он был ориентирован на древнерусские традиции письменной речи. Так, например, регулярно отмечается ж в словах разных корней, ср.: fa ТПЗжа1е- 2в, [ЗжаПда 2в, Тбажа аажй 3в, бТжан- 3г, ТбеоТжаоЗ 4в, апажаГи 4в, аежй 5б, Таажр 8б, 1 аже ПТаТр 2в, жажр «жажду» 13б и др. Исключение составляют два примера употребления одного глагола: е абу|аЗиааТ ёТ 11Е fa ежааГЗ| аТш 9а И. VI 37, аиа 1аГа еЬа!а0а| е аапи ежаа!Здй 9в И. XV20, но ср.: е ~ааа ПаТ|у Таоа ежаГади е Тбааи fе1 е оТаедй И. VI 43, 52 и 1ажр жа пеои 13 г И. IV 30.

На то же указывают, во-первых, рефлексы плавных с редуцированными: аабйЬГЗаи 8а М. XV 43, ТЗ1абди 8а М. XV 44; во-вторых, тот факт, что приставка Тба- представлена только в таком своем виде: Тбаааде 10г, Тбаеае 11а, ТбанёТааге- 11б, ТбааЗаада 12в, Тбаайаа ктв 12в дважды, Тбаайз 14а, ТбаёаМу 15а.

В отрывке мало примеров, говорящих об изменениях исконного E . В словах ПаЕ - аЕдаёйПдаТааде , ПаЕаЕдаёйпдаТ регулярно на месте второго Е встречаем е (более 20 случаев), например: -жа аеае1 и е ПаЕ - ае | даёйПдаЗ -1 и. е паЕаеда | ёйПдаа 1а0ааТ ГеёдТ Га жа | Га Тбе-1ёади 4а И. III 11. Мена Е на е обычна для новгородских памятников, но для данного слова не является показательной. Отмечая аналогичные примеры в языке Галичского Евангелия 1357 г., Л. П. Жуковская [1957. С. 52] допускала возможность проникновения такого написания однокоренных слов из южнославянского протографа и ссылалась на мнение И. В. Ягича, который писал по поводу орфографии ПаЕаЕдаёйПдаТ - ПаЕаедаёйПдаТ : «Давно указывается также на форму “ ПаЕаедаёйПдаТ ”, свойственную преимущественно южнорусским памятникам. За этими и другими подобного рода формами... знаменательными для происхождения памятников, надо зорко следить; иные их них потом вышли их своих первоначальных пределов и с того времени, конечно, перестали иметь значение диалектических примет. Так, например, “ ПаЕаедаёйПдаТ ” сделалось потом очень распространенным словом» [Ягич, 1889. С. 27].

Говоря об употреблении Е у данного писца, я должен отметить еще два факта. Первый может служить квалификацией диалектной принадлежности писца, это - Е на месте редуцированного: аи аиПёбЕ|0аГе-ПЗаа 6г И. V 29. Второй факт касается древнего вариантного отражения корня *ed- с y-и Е-. В Дрц находим следующие примеры: Е0а оёЕай 7г И. VI 23, уёе -Пда оёЕай 7г И. VI 26, То9 Га0е Е0а 1 аГй|ГЗ а ТЗПдйГе. уёТ жа -Пдй| ТеПаГТ. оёЕаи Пи 1а№ аа|Пдй аа1 и уПде 8г И. VI 31, у0а 1аГйГЗ 10в И. VI 58 и др. Видно, что в речи первого писца вариантное употребление E0a - y0a было противопоставлено невариантным формам уаиё трижды, nfEndu, nfEnda.

Отмечена у первого писца и мена v и б , ср.: faбёva-Ой ny 10а И. V 2.

У второго писца отмечены только формы ж : оТжаоа 15г и др., аёжр 17а, 17в, бТжаГЗ 17г, жужаои 24б, аёжи 24в и др., в неполногласных сочетаниях на месте E преобладает а , но есть случаи и этимологического написания, ср.: TбEжa 16г, 21а, Тба-жа 24в, ТТ | nбaaE 19в, Тбаа Гё! ё 19г, v6Eaa 24б. Учитывая записи с E в корне в таких словах, написания приставки Тбё - вместо TбE - можно рассматривать как фонетическую черту - результат мены E и ё : 9й 0!E Га ТбёаЗ | ааой 19б И. XII 46 (Мст: TбE -), Зиа au | i fE Га ТбёаЗааОа 21г И. XV 4 (также 21г И. XV 6), но ср.: ТбааЗаЗои 22а И. XV 7, Tбaaй9a-Ой 32г И. XXI 22 (также 24а), 18в; ТбёёиаГё aйnоa 24в И. VII 47 (Мст: TбE -).

А на месте E в корнях слов: 9й абa | nEбй бТаёё ny ~nё 17г, дважды Т абanE 22г И. XVI 8, 9, ср.: абEбT9й 19г; Га оба | аЗ~0ё 23а И. XVI 30.

Отмечено этимологически верное написание naEaE | OaёйnOaЗpOй 16а И. Х 25 и трижды naEaEOaёё (см. 19г Л. XXIV 48, 24а И. XXI 24 дважды).

Дважды зафиксировано окончание - E на месте - ё в форме Им. п. мн. ч. nЗnEaE 16г И. IX 8 и IHhE жа л faбТ | aa 24 б И. VII 40. Эта черта в качестве типично новгородской оценивалась С. И. Соболевским [1980. С. 47].

Наконец, новгородской является и такая яркая диалектная черта, как мена v ~ о .

х на месте б : Tanё T | ava i Ту 23в И. XXI 14, 23г И. XXI 17; nёva hfalafёy оаТбёоё 17а; nёETй^р 17а; ТЗ м9 22в И. XVI 23; ПоТ Таауи 24г Мф. XVIII 12, ср. звательную форму Т^В (23б И. XVII 18) вместо Т^В, форма Т^В здесь, видимо, Им. п. ед. ч. (т. е. ТоВ ).

О на месте v : зват. ТбВ 18в И. XII 27 (но на этом же листе чуть ниже в И. XII 28 мВ), 20г XVII 1 (но 21а И. XVII 5: Т^я ), 21 б И. XVII 11; nfQ Уё9би 21 б И. XVII 12.

Необходимо отметить и несколько случаев вокализации й : 1) л ёT | fyhй 19а И. XII

42 при написании efyhu 21в И. XIV 30 ; 2) aT9TёE~0й 20б И. XIV 8 ( Мст 22в : аТ | 9й - ё~ои ); 3) 9Т | ой аГВ 22б .

Третий писец , как и второй, сохраняет этимологическое написание слова n9EaEоaёй 25а Мф. XVIII16 , но ср.: 9й n9Eaa | fё- 31г Мф. VIII4 ( Мст : 9й nй9EaEfё~ ); регулярно употребляет слова с восточнославянской огласовкой с ж (не жа ): ! ажр пТзТР 25а , ж^ж^а 25г , ёжГЗои 9u 25г , Тбажа 9anй 25г , Taaжaбй 28б , 1а TnЗжaёОa 29 а , аёжи 31г , бТ-жаГйой 32г и др. Рефлексы праслав. *tert представлены только записями, выработанными специально в древнерусской традиции церковнославянского языка: TTnбaaE ёой 25б , 9бalafa 25в , Тбаай 27б , 29б , Тбажа 9anй 25г , TбaaanOй 26б , iбaжa 29в . В неполногласном префиксе один раз отмечена особенность, характерная для второго писца, – написание ТбёТ | аёаёои 32а Мф. VI24 ( Мст : TбE -) наряду с TбaоaбTE9uё 30г .

Пример вокализации редуцированного в слабой позиции также представлен: aT9TёE~0й аГё hёTaa П9Ту 27гМф. VI34 .

Есть несколько случаев употребления E на месте g :

-

• в начальной позиции (ударной): Eha | бT аТбуиа 26в Мф. V 30 при -^абТ ТаГам- 26в Мф. V 29 ;

-

• в ударной флексии Р. п. ед. ч.: fa faBE 25б дважды, бah9E nёT9anE 26в , ёhй Tбa | nE 29б Мф. VII4 (дважды), TvanE 29б Мф. VII5 ;

-

• в ударной флексии Д. и М. п. ед. ч.: ТбёёТжёоё оaёanE n9T- | lй ёбеТои -аёГй 32а Мф. VI 27 ( Мст : оaёanё ); Т TaaжE ^ОТ ny Та^аоа 32б Мф. VI28 ( Мст : Таажаё ).

Что касается типично новгородских форм, то наряду с формой lfThё 27г находим TЗaThEё aё9T9EnО9ЗpОй 32в Мф. XI 5 (Им. п. мн. ч.). Эта диалектная особенность отмечена выше и как черта речи второго писца.

Достаточно многочисленны случаи взаимной мены v и о .

х на месте б: б^ё 9 бб991 25а Мф. XVIII 17, ёбТо^ё «кроткие» 25в Мф. V 5, лnEvё р 26в Мф. V 30, Тбаай м9и i Тё! й 27б Мф. Х 32 (и здесь же следом в Мф. Х 33: Тбаай Тб9и i Тё! й), .б$бa|Оёvaр 27г, мВ 9a0u 28а, л аТёй^ё 28б Мф. VII16, пЗ±а±В ёhй TбanE 29б Мф. VII4, fa TEnvE 31в Мф. VII26, fa- бё-а~ iaai 29в Мф. IV 18, ёТа-а (Мст: ёТа-оа) 29в Мф. IV19.

0 на месте - : уМй | 6Гёёй 25а Мф. XVIII17 , аёориа 25г Мф. V 5 , бёiU ... Гё ё oai S 25г Мф. V13 , аЕёа ёёё оабГа 26г Мф. V 36 , nf9 -ёаои 27в , также 30г , nS-а-и ёМй ТоапЕ (форма ТоапЕ дважды, но ниже Т-апЕ ) 29б Мф. VII 4 .

В качестве яркой диалектной морфологической черты отмечу флексию - Е в Р. п. ед. ч. первого склонения твердой разновидности [Соболевский, 1980. С. 46]: ТбаааЕ бааё 25г Мф. V 10 . А. А. Зализняк считает это окончание в данном склонении (в твердом варианте) нормой для древненовгородского диалекта [1995. С. 80].

Наконец, еще одна яркая новгородская черта - аТжаи (вместо аТжаи ), см. 27б Мф. V 45, 31в (дважды), Мф. VII 25 и Мф. VII 27 . Форма аТжаи отмечена уже Новгородской I летописью [Словарь русского языка XI– XVII вв., 1977. С. 285]. В старобелорусском языке при обилии вариантов данного слова ( дожджъ , дождзъ , дождчъ , дождъ , дождь , дожжь , дожчъ , дожчь , дожщъ , дожьчь , дощчъ , дощъ [Гiстарычни слоўнiк…, 1987. С. 200]) вариант дожгь отсутствует.

Что касается состава чтений Дрц, то здесь интересным было бы сравнение с составом чтения такой полноапракосной рукописи, как Мст.

Так, в ряде заголовков чтений 5-й седмицы по Пасхе в Дрц произошел сбой наименований. Киноварные заголовки заполнялись писцом уже после того, как основной текст был помещен на листы рукописи. Писец ошибочно указал на л. 14г адТ | бГёёй .а9 fac | вместо пбааа ; на л. 15б оказалось ай пбаа .а9 fаС тогда как это чтение четверга; на л. 15г находим непонятное ад| .а9 Гаа . Там, где должна быть отмечена суббота, буквы не читаются – они смыты, а на л. 16в строка, предназначенная для киноварного заголовка, оставлена чистой. Далее соответствие заголовков чтений их назначению восстановлено.

Во вторник и среду 7-й седмицы по Пасхе в Мст находим соответственно чтения И. XVI 2-13 и И. XVI 15-23 . В Дрц эти чтения поменялись местами: на ад9Гёй .Ь9ГаС помещен отрывок И. XVI 15-23 , а чтение И. XVI2-13 - ай пбаС.М9ГаС

Седмица, начинающаяся Пятидесятницей, в Мст («неделя 50») заканчивается пятком, следующая далее суббота озаглавлена уже как суббота 1-й недели (седмицы) по Пятидесятнице. Соответственно следующая, 2-я, седмица начинается 2-й субботой. В Дрц седмица по Троице именуется 8-й неделей и заканчивается в пяток, далее так же, как и в Мст, идет суббота 1-я по Пятидесятнице ( nSa .а9 ТТ ТуГдё , см. л. 27а). Но тот же заголовок “ nSa .а^ (л. 29а) имеет и следующий субботний день, так что 2-я седмица по Пятидесятнице начинается с недели (воскресенья) и представлена только этим, воскресным, чтением, ибо далее идет уже понедельник 3-й седмицы по Пятидесятнице (в Мст это – понедельник 2-й седмицы по Пятидесятнице). В результате нумерация дней недели в чтениях от Пятидесятницы до Нового лета в Мст и Дрц различается, хотя общее количество седмиц (семнадцать) одно и то же. При этом в Мст седмица начинается субботой и завершается пятком, а в Дрц – начинается понедельником и заканчивается неделей (воскресеньем). Нумерация седмиц Нового лета совпадает.

Из отличий, бросающихся в глаза при первичном сравнении, в составе чтений данных двух рукописей еще отмечу отсутствие в Дрц чтений на 1, 3, 6 и 9-й час в Великий Пяток; после 12-го страстного Евангелия здесь сразу же идет чтение на литургии в Великий Пяток.

Безусловно, анализ состава чтений в Дрц должен стать предметом специального исследования.

Список литературы Писцы Друцкого Евангелия и их диалектные особенности (статья 1)

- Апракос Мстислава Великого / Под ред. Л. П. Жуковской. М., 1983.

- Архангельское Евангелие 1092 года: Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Т. Л. Миронова. М., 1997.

- Гiстарычны слоўнiк беларускай мовы. Мiнск, 1987. Вып. 8.

- Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской церкви. М., 1903.

- Горшкова К. В. Из истории консонантных диалектных различий русского языка // НДВШ. Филологические науки. № 4. 1964. С. 17.

- Евангелие от Иоанна в славянской традиции / Изд. под рук. д-ра филол. наук А. А. Алексеева. СПб., 1998.

- Лосева О. В. Русские месяцесловы XI-XIV веков. М.: Памятники исторической мысли, 2001.

- Жуковская Л. П. Двести списков XIV-XVII вв. небольшой статьи как лингвистический и исторический источник: статья Пролога о построении церкви во имя Георгия Ярославом Мудрым // Исторические традиции духовной культуры народов СССР и современность. Киев, 1987.

- Жуковская Л. П. Типология рукописей древнерусского полного апракоса XI-XIV вв. в связи с лингвистическим изучением их // Памятники древнерусской письменности. Язык и текстология. М., 1968.

- Жуковская Л. П. Из истории языка северо-восточной Руси в середине XIV в. (Фонетика галичского говора по материалам Галичского Евангелия 1357 г.) // Труды Института языкознания. М., 1957. Т. 8.

- Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М.: Языки славянской культуры, 2004.

- Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 1995.

- Покровский Н. Н. Христианская традиция в российской и сибирской истории // Филологь. 2000. № 2.

- Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XI вв. СПб., 1913.

- Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1977. Вып. 4.

- Соболевский С. И. История русского литературного языка. Л., 1980.

- Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1979.

- Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908.

- Ягич В. И. Критические заметки по истории русского языка. СПб., 1889.