Питание гнездовых птенцов домового Passer domesticus и полевого Passer montanus воробьев

Автор: Прокофьева И.В.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 123 т.9, 2000 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140149116

IDR: 140149116

Текст статьи Питание гнездовых птенцов домового Passer domesticus и полевого Passer montanus воробьев

Состав корма домового Passer domesticus и полевого Р. montanus воробьёв в общих чертах известен, но если говорить о характере питания их птенцов в условиях Северо-Запада нашей страны, то этому вопросу посвящено совсем немного исследований (Приедитис 1958; Самчук, Прокофьева и др. 1981; Фетисов 1986). Приводимые ниже сведения дополняют их и, кроме того, позволяют в более полном виде представить ранее опубликованные материалы (Прокофьева 1976, 1979, 1981).

Домовый воробей Passer domesticus

В питании птенцов домового воробья заметно преобладала животная пища. Что касается растительной, то поскольку среди 246 экз. изъятого у птенцов животного корма встречено всего 10 зёрен культурных злаков (овса Avena sativa и др.) и 2 семени диких растений, то создалось впечатление, что родители её специально не разыскивали, а скорее всего, брали заодно с другими объектами питания. Растительная пища появлялась в рационе птенцов уже спустя 2-3 сут после вылупления. На эту особенность их питания следует обратить внимание, поскольку, согласно литературным данным, в других условиях добавление растительной пищи к животной происходит не раньше возраста 3-5 сут (Келейников 1953; Самчук 1972), а иногда — только перед самым вылетом (Поливанова 1957).

О поедании различных видов минерального корма, обычно используемого другими птицами, можно сказать совсем немного. За всё время наблюдений родители ни разу не приносили птенцам раковины моллюсков, а скорлупу куриных яиц скормили всего однажды, хотя недостатка её в местах гнездования воробьёв не было.

Помимо скорлупы куриных яиц воробьи носили птенцам и другие пищевые отходы, которые возле жилья человека найти нетрудно. Так, в корме птенцов домового воробья присутствовали комки каши (2 встречи), макароны (8) и варёный картофель (2). Но только в 1961 эта пища входила в каждую четвёртую порцию корма, тогда как в остальные годы птенцы получали её только от случая к случаю.

Что же касается хлеба и булки, то, как правило, в рацион птенцов родители эту пищу не включали. Лишь однажды у гнезда был замечен воробей, державший в клюве кусочек хлеба. Сами же взрослые птицы, как известно, очень охотно едят эту пищу. Например, в течение всего лета 2000 на платформах железнодорожной станции Вырица и г. Пушкина часто можно было видеть, как домовые воробьи получали крошки хлеба и булки от пассажиров, ожидавших поездов. Ясно, что то же самое происходит и в других местах, где есть возможность кормиться возле человека, и при этом не только летом.

Среди объектов животного происхождения, как показывают представленные в таблице материалы, доминирующей группой кормов были жуки Coleoptera, что совпадает с данными других исследователей (Приедитис 1958; L^cki 1962; Ильенко, Жантиев 1964 и др.). Это прежде всего хрущи из Scarabaeidae, на долю которых пришлось 30% от всех объектов животного происхождения, затем щелкуны Elateridae (6.5%), личинки божьих коровок Coccinellidae (3.6%), личинки жужелиц Carabidae (0.4%), долгоносики Curculionidae (3.3%) и некоторые другие. Из хрущей использовались в пищу Phyllopertha horticola, Melolontha hippocastani и Aphodius sp., из щелкунов Selatosomus aeneus, Athous niger, Corymbites pectinicornis и др., из долгоносиков Phyllobius sp., Sitona sp. и т.д.

Интересно, что при поедании некоторых жуков домовые воробьи вели себя как настоящие монофаги, что для птиц, выкармливающих птенцов в основном насекомыми, совершенно не характерно. Так, в 1972 активная охота воробьёв на садовых хрущиков Phyllopertha horticola привела к тому, что эти жуки составили 92.2% от числа всех изъятых у птенцов членистоногих. Регулярно, но уже значительно реже садовые хрущики встречались в корме птенцов и в 1961, когда на их долю приходилось 47.1% всей добычи, но это уже не выглядело чем то необычным. Между тем, в пище других птиц (славок Sylvia spp., лесных коньков Anthus trivi-alis, мухоловок Muscicapa striata и Ficedula hypoleuca, дроздов Turdus spp., жуланов Lanius collurio), питание которых мы изучали одновременно с домовыми воробьями, садовые хрущики в оба года или совсем отсутствовали в пище птенцов, или встречались очень редко. Следовательно, домовые воробьи избирательно подходили к имевшимся в природе ресурсам пищи, а не брали в первую очередь то, что встречалось в массе. Кстати, на склонность домовых воробьёв к монофагии есть указания и в литературе (Иванов 1990).

Второе место в питании птенцов по числу объектов занимали равнокрылые Homoptera, а именно, тли (14.6%). Затем следовали двукрылые Diptera, среди которых встречались представители семейств Tipulidae (2.0%), Rhagionidae (Rhagio sp. — 0.8%), Larvivoridae (0.8%), Empididae (0.4%), Fungivoridae (0.4%) и некоторые другие (имаго и личинки) и чешуекрылые Lepidoptera — Nymphalidae (Vanessa urticae — 5.3%), Noctuidae (2.4%), Pyralididae (0.4%) и т.д., причём как бабочки, так и гусеницы. В общей сложности на долю жуков, равнокрылых, двукрылых и чешуекрылых пришлось 82% среди всех отобранных у птенцов членистоногих.

Из прочих насекомых несколько чаще остальных приносились птенцам перепончатокрылые Hymenoptera, а именно, муравьи Formicidae (La-sius niger — 5.7%) и пилильщики-ткачи Pamphiliidae (0.4%), а также ручейники Trichoptera, тогда как клопы Hemiptera (Elasmucha betulae), веснянки Plecoptera (Nemura variegata) и подёнки Ephemeroptera (Ephemera vulgata) использовались в пищу очень редко. Относительно редкой добычей домовых воробьёв были и пауки Aranei (Pardosa sp. и др.).

В разные годы в питании птенцов доминировали то одни, то другие группы кормов. Так, в 1966 домовые воробьи довольно часто скармливали птенцам тлей (32.7%) и чешуекрылых (29.4%), в особенности гусениц крапивницы (18.0%), в то время как в остальные годы все они в рационе птенцов вообще не встречались.

Малоподвижные формы составляли 26%. Это личиночные формы насекомых, бескрылые муравьи и пауки. Обращали на себя внимание размеры пищевых объектов. В корме птенцов обнаружены как очень мелкие насекомые (тли), так и крупные (майские хрущи). Основу же рациона составляли объекты средней величины (не крупнее садовых хрущиков). У многих жуков были оторваны головы и надкрылья. В первые 3 дня после вылупления птенцам скармливались объекты помельче (тли, долгоносики), а семена давались в раздробленном виде.

Обычно домовые воробьи добывают пищу на земле. Иногда они кормятся рядом с другими птицами — голубями Columba livia, зябликами Fringilla coelebs, галками Corvus monedula и т.п. Приходилось видеть кормящихся воробьёв и на травянистых растениях. Так, наблюдали, как они, сидя на репейнике, выклёвывали семена из колосков диких злаков.

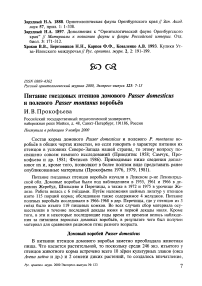

Значение пауков, сенокосцев и разных групп насекомых в питании птенцов домового и полевого воробьёв

|

Таксон |

Passer domesticus |

Passer montanus |

||

|

Количество |

экземпляров |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

ARACHNIDA |

11 |

4.5 |

12 |

3.8 |

|

Aranei |

11 |

4.5 |

10 |

3.2 |

|

Opiliones |

- |

- |

2 |

0.6 |

|

INSECTA |

235 |

95.5 |

304 |

96.2 |

|

Ephemeroptera |

1 |

0.4 |

- |

- |

|

Plecoptera |

1 |

0.4 |

- |

- |

|

Homoptera |

36 |

14.6 |

134 |

42.2 |

|

Heteroptera |

4 |

1.6 |

6 |

1.9 |

|

Coleoptera |

116 |

47.1 |

108 |

34.2 |

|

Diptera |

26 |

10.6 |

22 |

7.0 |

|

Hymenoptera |

15 |

6.1 |

8 |

2.5 |

|

Trichoptera |

12 |

5.0 |

4 |

1.2 |

|

Lepidoptera |

24 |

9.7 |

22 |

7.0 |

|

ВСЕГО |

246 |

100.0 |

316 |

100.0 |

Полевой воробей Passer montanus

Корм птенцов полевого воробья по своему составу во многом сходен с рационом птенцов домового воробья (см. таблицу). Прежде всего, он также состоит преимущественно из объектов животного происхождения. В полученных образцах пищи животных объектов было 316 экз., тогда как растительная пища представлена лишь 5 зёрнами овса, 3 зёрнами риса, 1 семянкой подсолнечника, 2 семенами диких растений и 2 кусочками зелёных листьев.

Зато кухонные отходы полевые воробьи потребляли чаще, чем домовые, в особенности в дождливые дни. В дер. Перечицы, например, их часто можно было видеть возле столовой, где всегда в одном и том же месте стояло ведро с недоеденными остатками пищи. 12 июля 1966 наблюдали, как несколько полевых воробьёв регулярно вытаскивали из этого ведра кашу и макароны (причём не притрагивались к хлебу) и уносили их птенцам. Одна пара, особенно активно кормившая птенцов, за 5 мин 5 раз отнесла в гнездо рисовую кашу и только 4 раза другую пищу. Больше всего этого корма птенцы получали в 1968; тогда он содержался в 30% всех пищевых проб. По обобщённым же за 3 года результатам, пищевые отходы (каша, макароны, скорлупа куриных яиц) включала каждая пятая порция пищи птенцов полевых воробьёв.

О главенствующей роли животного корма в питании птенцов полевого воробья известно из разных литературных источников (Хватова 1956; Симеонов 1963; Майхрук 1975; Крылова, Соловьёва 1979; Kristin 1984; Фетисов 1986), в которых указан и примерный его состав, характерный для каждой местности. Что же касается нашего района исследований, то здесь, как оказалось, полевые воробьи носили птенцам главным образом тлей и жуков — на их долю пришлось 76.6% от всех объектов животного происхождения.

В этом можно видеть известное сходство с птенцовым питанием домовых воробьёв. Однако, из жуков полевые воробьи отдавали предпочтение не хрущам, а божьим коровкам Coccinillidae (25.2%), и не имаго, а в основном личинкам и куколкам (Anatis ocellata, Calvia quatourdecimguttata, Coccinella septempunctatd). Второе место занимали щелкуны (Athous niger и др. — 5.7%), а на долю хрущей (Aphodius sp., Serica brunnea) приходилось всего 1.2%. Очень незначительной была также роль долгоносиков (Phyllobius sp., Sitona sp. — 0.8%) и других жуков.

В процессе работы создалось впечатление, что полевые воробьи в какой-то мере специализируются на добыче личинок божьих коровок. Подтвердило это и сравнение их рациона с таковым домовых воробьёв, гнездившихся в 1966 всего в нескольких метрах от них. Оказалось, что у домовых воробьёв на долю божьих коровок приходилось всего 11.1% от всех объектов животного происхождения, тогда как у полевых — 26.4%. Из этого следует, что полевые воробьи так же, как и домовые, несомненно, обладают избирательностью к некоторым видам пищи, причём не обязательно массовым, хотя есть мнение, что эта способность выражена у них значительно слабее, нежели у других птиц (Благосклонов 1950).

Из Homoptera добывались исключительно тли, которые, однако, лишь в 1966 приносились птенцам в большом количестве (составив 58.0%).

Остальные членистоногие играли в питании птенцов второстепенную роль, ибо все вместе не составляли даже 1/4 всех животных объектов (23.4%). В несколько большем количестве использовались в пищу только Diptera из семейств Culicidae (Culex sp. — 1.9%), Cordyluridae (1.7%), Lar-vivoridae (1.0%), Syrphidae (Chilosia sp. — 0.9%), Empididae (Empis sp. — 0.6%), Asilidae (vIsz/ms sp. — 0.3%), а также Lepidoptera из семейств Noctui-dae (Agrotis sp. и др. — 2.6%), Pyralididae (0.6%) и др., среди которых удалось обнаружить и бабочек, и гусениц, и даже кладку яиц.

Hymenoptera были представлены в пище единичными особями из семейств Pamphiliidae (1.3%), Ichneumonidae (Ichneumon sp., Coleocentrus sp. — 0.6%), Tenthredinidae (Tenthredo sp. — 0.3%) и Apidae (Nomada sp. — 0.3%). Их, а также Trichoptera и Hemiptera (Pentatoma rufipes), с полным правом можно было считать всего лишь случайной добычей полевых воробьёв. Также совсем немного в птенцовом корме обнаружено пауков (Araneus spp., Philodroma aureolus, Pardosa sp. и др.) и сенокосцев.

В разные годы питание птенцов различалось, в общем, заметно. Так, в 1966 они получали в основном тлей (58.0%) и божьих коровок (28.0%), в 1967 —двукрылых (32.6%) и жуков (24.0%). В 1968 основу птенцового корма составляли снова божьи коровки (38.1%) и отчасти кухонные отходы (содержались в 13 порциях из 43).

Малоподвижных членистоногих в пище было довольно много (31.8%). Это личинки божьих коровок, гусеницы, личинки журчалок Syrphidae и пилильщиков-ткачей, а также пауки и сенокосцы. Преобладали объекты средней величины, если не считать тлей. Крупные насекомые из числа жуков, бабочек и ручейников в целом виде птенцам обычно не скармливались. Родители давали птенцам лишь мягкие их части, причём это наблюдалось даже тогда, когда птенцам было уже 8-13 сут.

Изредка в пище встречались мелкие камешки. За всё время наблюдений они обнаружены в 5 порциях (10 штук).

Места сбора корма очень разнообразны. Наблюдения показывают, что полевые воробьи кормятся на земле, среди травы, на дорогах, но случается, что часть пищи добывают и в кронах деревьев, а крылатых насекомых ловят даже в воздухе (Резанов, Андреев 1984; Фетисов 1986).

Заключение

Итак, домовый и полевой воробьи выкармливают птенцов главным образом насекомыми. Подсчёты показали, что вредители сельскохозяйственных культур и древесных пород в корме птенцов домового воробья составляли свыше 61%, полевого — около 60% от общего числа изъятых беспозвоночных. Среди них были различные долгоносики, щелкуны, хрущи, совки и много тлей. Кроме того, из других вредных насекомых полевые воробьи ловили ещё и комаров. Полезные насекомые (божьи коровки, жужелицы, муравьи, наездники, тахины) и пауки составляли в пище птенцов домового воробья около 20%, полевого — 30%. В последнем случае это были в основном личинки божьих коровок.

Из сказанного следует, что значительное преобладание вредных членистоногих над полезными в рационе обоих видов воробьёв свидетельствует о том, что в условиях Северо-Запада эти птицы, во всяком случае в гнездовой сезон, приносят гораздо больше пользы, нежели вреда.