Питание и рост речного окуня (Perca fluviatilis L.) у форелевых садков

Автор: Онищенко Илья Никитич, Онищенко Никита Александрович, Шустов Юрий Александрович, Дзюбук Ирина Михайловна, Лесонен Мария Александровна, Клюкина Елена Александровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (169), 2017 года.

Бесплатный доступ

Впервые в отечественной литературе представлены сведения об изменениях характера питания и скорости роста массового пресноводного вида рыб - окуня, обитающего у форелевых садков. Выявлено, что линейный и весовой рост окуня в зоне садков озера Вохтозеро с возрастом достоверно увеличивается по сравнению с ростом рыб, обитающих в естественных условиях. Установлено, что этому способствуют улучшение кормовой базы озерных рыб и, как показали исследования, более интенсивное их питание. Таким образом, окунь стал потреблять не только естественные корма, но и получил возможность иметь существенную дополнительную прибавку к своему рациону за счет питания гранулами форелевого корма, вымываемого из садков во время кормления форели.

Форелевое хозяйство, садки, окунь, кормовая база, рост и питание в озере

Короткий адрес: https://sciup.org/14751261

IDR: 14751261 | УДК: 5972.5

Текст научной статьи Питание и рост речного окуня (Perca fluviatilis L.) у форелевых садков

В мировой литературе, посвященной аквакультуре, имеются сведения о том, что садковые линии, установленные в водоемах для выращивания различных видов рыб, привлекают внимание и аборигенных видов [12], [13], [15]. В некоторых морских акваториях концентрация аборигенных видов рыб в зоне влияния садков становится настолько высокой и уязвимой для бесконтрольного их отлова, что уже ставится вопрос о создании в таких водоемах морских охраняемых районов

(МОР) вокруг прибрежных объектов аквакультуры [9], [10], [11]. Однако в отечественной литературе изучению экологии озерных рыб в зоне рыбоводных ферм уделяется мало внимания. Имеются лишь некоторые сведения о том, что нерест сигов может быть нарушен из-за загрязнения нерестилищ отходами жизнедеятельности садковых рыб [8]. В то же время форелеводы хорошо знают, что у садков без проблем можно выловить на удочку или в жаберные сети озерных рыб, концентрирующихся в этом месте озера.

В Карелии в садковых условиях выращивается примерно одна треть от всего объема товарной форели России. Поэтому ученые гидробиологи и ихтиологи уделяют большое внимание исследованиям, посвященным изучению влияния форелевых комплексов на водную среду пресноводных водоемов. Так, ранее Л. П. Рыжковым и И. М. Дзюбук были подведены итоги многолетнего (11 лет) мониторинга водоемов Карелии, использующихся в садковом рыбоводстве [5]. По результатам исследований ими были показаны качественные и количественные изменения гидробиологических показателей водной среды разнотипных водоемов в районе установки садковых линий. Также детально изучены макрозообентос [7], зоопланктон [1] и их динамика при выращивании товарной форели в Карелии.

Исследования поведения и расселения озерных рыб в озере Вохтозеро (южная часть Карелии), подробно представленные нами в предыдущих публикациях [3], [6], показали, что в летний период окунь и плотва концентрируются у садков. Такое поведение для аборигенных видов рыб, даже таких массовых, как плотва и окунь, в обычных карельских озерах, в том числе и в Вохтозере, практически несвойственно. В лучшем случае рыбы образуют небольшие стайки, но обычно держатся разрозненно. Причем наши исследования, проведенные в летние месяцы эхолотом, показали, что вблизи садков наблюдается явление «двойного дна», когда из-за высокой концентрации рыбы в толще воды эхолот не может идентифицировать каждую особь в отдельности. Озерные рыбы в первую очередь, по-видимому, концентрируются у садков для поедания остатков гранулированного форелевого корма, вымываемого из садков. Так, например, установлено, что на лососевых фермах теряется 5–20 % корма, который становится концентрированным кормовым ресурсом для многих видов диких рыб, скапливающихся вокруг ферм [14]. А средиземноморские ставриды, питающиеся в обычных условиях молодью рыб и ракообразными, почти полностью переходят на питание гранулами потерянного корма, когда образуют скопления вокруг садков [12].

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что, несмотря на то что в России во многих регионах выращиваются пресноводные рыбы в садковых условиях, информация о том, как у аборигенных рыб изменяется характер питания и соответственно темп роста в зоне садков, практически отсутствует и эти актуальные вопросы экологии рыб никем ранее не исследовались.

Поэтому цель наших исследований заключалась в том, чтобы на примере типичного карельского озера Вохтозеро, где уже много лет успешно работает форелевое хозяйство, восстановить пробел в изучении экологии озерных рыб, оби- тающих у садков. Перед нами были поставлены две конкретные задачи. Первая – выяснить, как изменяется характер питания самого массового вида рыб карельских озер – окуня – в зоне садков по сравнению с естественными условиями. Вторая задача – установить, как эти изменения в питании рыб будут влиять на рост рыб.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В статье мы представляем результаты исследований линейного и весового роста одного из массовых аборигенных видов рыб озера Вохто-зеро – речного окуня ( Perca fluviatilis L. ) за период 2011–2014 годов, а также данные по питанию рыб.

Озеро Вохтозеро расположено на юге Карелии, где уже семь лет успешно выращивается форель в садках [4]. Принадлежит к бассейну Ладожского озера: акватория около 9 км2, наибольшая длина – 7,8 км, ширина – 2 км, средняя глубина – 11 м, максимальная – 35 м. Отличается высокой прозрачностью – до 5 м. В конце мая озеро освобождается от ледяного покрова, в середине июля в отдельные годы температура воды может достигать 27–28 °С, а в конце октября начинается процесс льдообразования. В составе местной ихтиофауны обнаружено 10 видов рыб: ряпушка, сиг, пелядь, форель, щука, налим, ерш, окунь, плотва и язь. Но наиболее многочисленные из аборигенных видов – плотва, ряпушка и окунь.

В 2007 году на озере было создано форелевое садковое хозяйство «Радужная форель», и c 2008 ежегодно выращивается до 160 т товарной радужной форели. Садки размещены в 20 метрах от берега на свале глубин, начиная с глубины 8 м и до глубины 16 м. Форель кормят два раза в сутки: утром (в 8–9 часов) и вечером (в 18–20 часов).

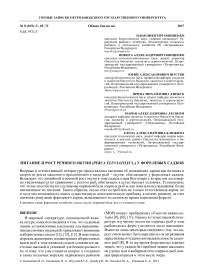

Экологию аборигенных видов рыб начали изучать с 2011 года в период открытой воды, с мая по октябрь. Исследования проводили в трех точках (рис. 1): около садков, в 100–200 метрах от садков и в самой удаленной точке от садкового хозяйства – в районе карьера на расстоянии 4,5 км. Если у садков большие глубины начинались практически уже у берега, то в 200 м от садков и в самой дальней точке отлова глубины не превышали нескольких метров, и в этой мелководной, хорошо прогреваемой зоне обитали озерные рыбы, особенно в летнее время. Для отлова рыб применяли жаберные сети и крючковые снасти (спиннинги, донные бортовые удочки). Возраст пойманных нами окуней составлял от 2+ до 15+ лет, но в карьере рыбы встречались только до возраста 7+ лет. Поэтому сравнительный анализ длины и веса проводили только для рыб 2+…7+ лет, то есть для шести возрастных групп. Для проведения статистической обработки данных всех рыб, пойманных за четыре года (2011–2014), независимо от сроков лова (с мая по октябрь)

объединяли вместе (табл. 1–3). Статистическую обработку данных проводили с помощью стандартного программного пакета Excel. В ходе исследований применяли методики изучения питания рыб в естественных условиях [2]. Рассчитывали общий индекс наполнения желудков рыб, встречаемость пищевых организмов, долю по массе и индекс относительной значимости.

Рис. 1. Карта-схема отбора проб: 1 – около садков; 2 – в 100–200 метрах от садков; 3 – в 4,5 км от садков

Таблица 1

Удельная скорость роста окуня (2+…7+ лет) озера Вохтозеро

|

Район |

Скорость роста |

|

|

по массе |

по длине |

|

|

Садки |

0,32 |

0,11 |

|

100–200 м |

0,42 |

0,13 |

|

Карьер |

0,38 |

0,12 |

РЕЗУЛЬТАТЫ

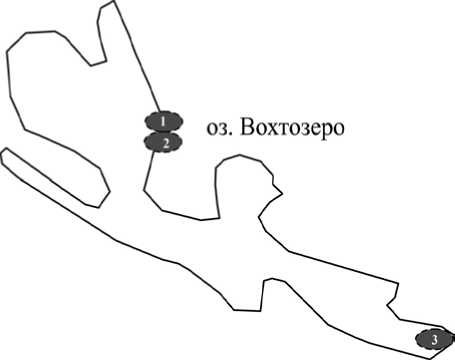

Расчеты удельной скорости роста окуня озера Вохтозеро (рис. 2) по формуле И. И. Шмальга-узена (1927) показали, что лучше всего растут окуни на мелководном участке в 100–200 м от садков. Анализ данных по линейному росту также показывает, что окуни, обитающие на расстоянии 100–200 м от садков, в среднем растут в длину лучше, чем рыбы из карьера (см. табл. 2). При этом у рыб младших возрастов (2+…5+ лет) дифференциация между выборками очевидна (p < 0,05), тогда как позднее наблюдаемые отличия становятся незначимыми. При этом у рыб, пойманных вблизи садков, увеличивается изменчивость длины тела, что обычно служит индикатором дополнительных воздействий.

Линейный рост окуня в оз. Вохтозеро

Таблица 2

|

Возраст рыб |

Участок озера |

n |

Длина тела AD, см |

Cv , % |

t |

p |

|

|

M |

m |

||||||

|

2+ |

Карьер |

4 |

11,5 |

0,38 |

6,5 |

– |

– |

|

Около садков |

22 |

12,6 |

0,25 |

9,3 |

1,76 |

0,091 |

|

|

200 м от садков |

8 |

14,5 |

0,47 |

9,1 |

4,16 |

0,002* |

|

|

3+ |

Карьер |

92 |

12,6 |

0,05 |

4,1 |

– |

– |

|

Около садков |

52 |

14,0 |

0,14 |

7,0 |

9,51 |

< 0,001* |

|

|

200 м от садков |

31 |

14,0 |

0,18 |

7,3 |

7,46 |

< 0,001* |

|

|

4+ |

Карьер |

96 |

15,6 |

0,12 |

7,3 |

– |

– |

|

Около садков |

27 |

15,8 |

0,31 |

10,2 |

0,49 |

0,530 |

|

|

200 м от садков |

42 |

16,5 |

0,17 |

6,8 |

6,77 |

< 0,001* |

|

|

5+ |

Карьер |

35 |

16,0 |

0,21 |

7,6 |

– |

– |

|

Около садков |

21 |

16,7 |

0,34 |

9,2 |

1,88 |

0,065 |

|

|

200 м от садков |

19 |

18,9 |

0,28 |

6,5 |

8,12 |

< 0,001* |

|

|

6+ |

Карьер |

9 |

18,9 |

0,59 |

9,3 |

– |

– |

|

Около садков |

12 |

19,3 |

0,53 |

9,5 |

0,55 |

0,590 |

|

|

200 м от садков |

37 |

20,1 |

0,29 |

8,8 |

1,97 |

0,056 |

|

|

7+ |

Карьер |

10 |

19,1 |

0,53 |

8,7 |

– |

– |

|

Около садков |

14 |

19,5 |

0,32 |

6,1 |

0,53 |

0,596 |

|

|

200 м от садков |

24 |

20,3 |

0,35 |

8,4 |

1,84 |

0,075 |

|

Примечание. n – объем выборки, M – средняя арифметическая, m – ошибка средней, Cv – коэффициент вариации, t – коэффициент Стьюдента, p – значимость t , звездочкой (*) отмечены статистически значимые отличия выборок при сравнении карьера с другими участками озера.

Рис. 2. Соотношение массы (W, г) и длины тела (Lt, см) окуней: 1 – линия регрессии для окуней, обитающих на расстоянии в 100–200 м от садков, 2 – линия регрессии для окуней, обитающих в 4,5 км от садков

Результаты сравнения весовых показателей окуня в разных районах озера в целом повторяют рассмотренную выше тенденцию (см. табл. 3). Отличительной особенностью здесь являются отсутствие пространственной дифференциации у рыб возраста 2+ лет и наличие значимых отличий у рыб средней возрастной категории (3+…5+ лет), выловленных в карьере и на участке размещения садков. Наибольший вес оказался у окуней возраста 5+ лет, отловленных в зоне 100–200 м от садков (106,5 г), которые примерно в два раза превышали вес «карьерных» окуней (62,7 г).

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного исследования установлено, что линейный и весовой темп роста окуня в зоне форелевого комплекса существенно выше, чем в отдаленном, естественном участке озера Вохтозеро. Это, с нашей точки зрения, связано с несколькими факторами. Прежде всего, с изменением естественной кормовой базы озерных рыб у садков (табл. 4), что проявляется в увеличении биомассы зоопланктона, в появлении возможности дополнительного питания окуня остатками форелевого корма, вымываемого из садков, в крупных скоплениях молоди озерных рыб (являющихся потенциальными жертвами крупных окуней), поедающей пылевидные фракции корма. В результате этого происходят значительные изменения и в питании окуней в озере Вохтозеро (табл. 5). Если в естественных условиях, в самой дальней точке от садков, где практически не встречается в желудках рыб форелевый корм, у рыб основу питания составляют представители зообентоса (IR – 86,3 %), то в зоне садков, наоборот, эта доля резко снижается до 2,1 %, но доля зоопланктона (IR – 57 %) и съеденных рыб (IR – 39,1 %) резко возрастает. Интерес-

|

Таблица 3 Весовой рост окуня в оз. Вохтозеро |

|||||||

|

Возраст рыб |

Участок озера |

n |

Масса, г |

Cv , % |

t |

p |

|

|

M |

m |

||||||

|

2+ |

Карьер |

4 |

24,0 |

1,96 |

16,3 |

– |

– |

|

Около садков |

22 |

29,8 |

1,47 |

23,2 |

1,62 |

0,118 |

|

|

200 м от садков |

8 |

28,4 |

2,32 |

23,1 |

1,21 |

0,254 |

|

|

3+ |

Карьер |

92 |

29,7 |

0,46 |

14,9 |

– |

– |

|

Около садков |

51 |

42,6 |

1,14 |

19,3 |

10,52 |

< 0,001* |

|

|

200 м от садков |

31 |

42,0 |

1,58 |

21,0 |

7,46 |

< 0,001* |

|

|

4+ |

Карьер |

96 |

54,4 |

0,82 |

14,7 |

– |

– |

|

Около садков |

27 |

65,0 |

3,12 |

24,9 |

3,27 |

0,003* |

|

|

200 м от садков |

42 |

69,5 |

1,41 |

13,2 |

9,76 |

< 0,001* |

|

|

5+ |

Карьер |

35 |

62,7 |

2,70 |

25,5 |

– |

– |

|

Около садков |

21 |

76,9 |

4,89 |

29,1 |

2,53 |

0,016* |

|

|

200 м от садков |

19 |

106,5 |

4,16 |

17,1 |

9,15 |

< 0,001* |

|

|

6+ |

Карьер |

9 |

99,8 |

5,78 |

17,4 |

– |

– |

|

Около садков |

12 |

110,0 |

8,69 |

27,3 |

0,95 |

0,353 |

|

|

200 м от садков |

37 |

145,1 |

6,67 |

28,3 |

4,96 |

< 0,001* |

|

|

7+ |

Карьер |

10 |

120,3 |

14,85 |

39,0 |

– |

– |

|

Около садков |

14 |

117,6 |

5,11 |

16,3 |

0,17 |

0,865 |

|

|

200 м от садков |

24 |

145,6 |

8,26 |

27,8 |

1,59 |

0,122 |

|

Примечание. Обозначения даны в табл. 2.

Таблица 4

Изменения кормовой базы озерных рыб в зоне форелевых хозяйств (Карелия)

|

Показатели кормовой базы рыб |

Изменения |

Источник сведений |

|

Естественные корма |

||

|

Зоопланктон |

Идет увеличение биомассы зоопланктона практически в два раза |

[1] |

|

Зообентос |

Не выявлено существенного влияния на зообентос |

[7] |

|

Рыбы |

Численность рыб у садков резко возрастает |

[6] |

|

Искусственные корма |

||

|

Форелевый корм |

Гранулы корма выносятся течением из садков во время кормления форели |

Наши данные |

|

Таблица 5 Питание окуня в оз. Вохтозеро (май – сентябрь 2013–2015 годов) |

|||||||||

|

Показатели |

Места отлова рыб |

||||||||

|

Непосредственно у садков |

В зоне садков (100–200 м) |

В самом дальнем месте от садков (4,5 км) |

|||||||

|

P |

F |

IR |

P |

F |

IR |

P |

F |

IR |

|

|

Состав пищи: Зообентос |

6,4 |

14,0 |

2,1 |

14,7 |

30,0 |

12,1 |

67,6 |

79,0 |

86,3 |

|

Зоопланктон |

46,6 |

51,0 |

57,0 |

13,9 |

17,5 |

6,7 |

18,4 |

30,2 |

9,0 |

|

Рыба |

38,9 |

41,9 |

39,1 |

42,7 |

47,5 |

55,6 |

13,9 |

20,8 |

4,7 |

|

Форелевый корм |

8,1 |

9,3 |

1,8 |

28,7 |

32,5 |

25,6 |

0,1 |

1,9 |

<0,01 |

|

Средний индекс наполнения желудков, 0/000 |

42 |

111 |

50 |

||||||

|

Пустые желудки, % |

34 |

33 |

7 |

||||||

|

Количество рыб, экз. |

66 |

60 |

57 |

||||||

Примечание. F – встречаемость, %; P – доля по массе, %; IR – индекс относительной значимости, %.

но, что доля форелевого корма в пищевом комке окуня у самих садков не столь значительна (IR – 1,8 %), чем в зоне 100–200 м, где практически четверть пищевого комка (IR – 25,6 %) составляет искусственный корм. Известно, что кормление форели происходит лишь дважды в сутки, и, по-видимому, не все озерные рыбы, обитающие в зоне садков, успевают воспользоваться благоприятной ситуацией. Поэтому у садков большая часть окуней все же голодная (индекс наполнения всего 42 0/000 ) и с большой долей пустых желудков (34 %). Вероятно, что окуни, наевшись у садков зоопланктоном, рыбой и форелевым кормом, далее перемещаются на мелководный участок, не удаляясь при этом далеко от места кормления. Здесь же нами отмечены у окуней и самые большие индексы наполнения желудков (111 0/000).

ВЫВОДЫ

Установлено, что линейный, и особенно весовой, рост окуня, обитающего в зоне форелевого хозяйства, существенно выше, чем в отдаленных, естественных участках озера Вохтозеро. Это, безусловно, связано с дополнительным питанием окуня как остатками форелевого корма, вымываемого из садков, так и естественными кормами – зоопланктоном, молодью местных видов рыб, концентрирующихся у садков, что подтверждает содержимое желудков окуней. Косвенным подтверждением наличия дополнительного ресурса пищи для окуней, обитающих в зоне форелевых садков, является наличие в уловах большого числа (16 %) крупных упитанных особей, наполненных жиром, которые никогда не встречаются в других естественных участках Вохтозера.

Список литературы Питание и рост речного окуня (Perca fluviatilis L.) у форелевых садков

- Кучко Я. А. Зоопланктон озер Кедрозеро, Тарасмозеро (бас. р. Лижмы) и Малой Лижемской губы Онежского озера//Контроль состояния и регуляция функций биосистем на разных уровнях организации. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 1993. С. 49-55.

- Попова О. А., Решетников Ю. А. О комплексных индексах при изучении питания рыб//Вопросы ихтиологии. 2011. Т. 51. № 5. С. 712-717.

- Онищенко И. Н., Онищенко Н. А., Рыжков Л. П., Шустов Ю. А. Поведение и распределение озерных рыб в зоне садков форелевого хозяйства (Республика Карелия)//Рыбохозяйственные водоемы России: фундаментальные и прикладные исследования: Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию ГОСНИОРХ. СПб., 2014. С. 1059-1062.

- Онищенко И. А., Рыжков Л. П., Онищенко Н. А. Вохтозеро -водоем садкового рыбоводства//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2013. № 2 (131). С. 23-26.

- Рыжков Л. П., Дзюбук И. М. Экологическая безопасность садкового рыбоводства. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. 98 с.

- Рыжков Л. П., Онищенко И. Н., Онищенко Н. А., Шустов Ю. А. Особенности распределения аборигенных озерных рыб в зоне влияния форелевой фермы//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2014. № 2 (139). С. 23-29.

- Савосин Е. С. Состояние донной фауны заливов Онежского озера с товарным выращиванием радужной форели//Современные проблемы науки и образования. 2009. № 6. С. 22-24.

- Стерлигова О. П., Китаев С. П., Ильмаст Н. В., Комулайнен С. Ф., Кучко В. Я., Павловский С. А., Савосин Е. С. Состояние заливов Онежского озера при товарном выращивании радужной форели//Поволжский экологический журнал. 2011. № 3. С. 386-393.

- Dempster T., Sanchez-Jerez P., Bayle-Sempere J. T., Giménez-Casalduero F., Valle C. Attraction of wild fish to sea-cage fish farms in the southwestern Mediterranean Sea: spatial and short-term temporal variability//Marine ecology progress series. 2002. Vol. 242. P. 237-252.

- Dempster T. Biology of fish associated with moored fish aggregation devices (FADs): implications for the development of a FAD fishery in New South Wales, Australia//Fisheries Research. 2004. Vol. 68. P. 189-201.

- Dempster T., Fernandez-Jover D., Sanchez-Jerez P., Tuya F., Bayle-Sempere J., Boyra A., Haroun R. J. Vertical variability of wild fish assemblages around sea-cage fish farms: implications for management//Marine ecology progress series. 2005. Vol. 304. P. 15-29.

- Fernandez-Jover D., Lopez -Jimenez J. A., Sanchez-Jerez P., Bayle-Sempere J., Gimenez-Casalduero F., Martinez-Lopez F. J., Dempster T. Changes in body condition and fatty acid composition of wild Mediterranean horse mackerel (Trachurus mediterraneus, Steindachner, 1868) associated with sea cage fish farms//Marine Environmental Research. 2007. Vol. 63. P. 1-18.

- Fernandez-Jover D., Sanchez-Jerez P., Bayle-Sempere J. T., Arechavala-Lopez P., Martinez-Rubio L., Lopez Jimenez J., Martinez Lopez F. J. Coastal fish farms are settlement sites for juvenile fish//Marine Environmental Research. 2009. Vol. 68. P. 89-96.

- Gowen R. J., Bradbury N. B. The ecological impact of salmonid farming in coastal waters: a review//Oceanography and Marine Biology -An Annual Review. 1987. Vol. 25. P. 563-575.

- Letourneur Y., Darnaude A., Salen-Picard C., Harmelin-Vivien M. Spatial and temporal variations of fish assemblages in a shallow Mediterranean soft-bottom area//Hydrobiologia. 2001. Vol. 118. P. 187-197.