Питание обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus L.) в репродуктивный период в окрестностях озера Маныч-Гудило

Автор: Ермолаев А.И., Рыбцова В.В., Терсков Е.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изучено питание обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus L.) в репродуктивный период, гнез-дящейся в колониях грача (Corvus frugilegus L.), расположенных в лесополосах сухих степей в ок-рестностях оз. Маныч-Гудило (Ростовская обл., Россия). Выявлено 46 наименований ее кормовых объектов. В пищевом спектре встречаются насекомые, преимущественно Coleoptera (35.1%) и Orthoptera (31.8%), млекопитающие - Rodentia (24.5%), пресмыкающиеся - Squamata (5.6%) и птицы - Passeriformes (0.4%). Его основу составляют следующие кормовые объекты: Microtus sp., включая Microtus socialis s.l. (20.1%), Saga pedo (7.3%), Locusta migratoria (6.9%), Lacerta sp. (5.1%), Decticus verrucivorus (4.9%), Calliptamus italicus (2.6%) и Mus musculus (2.5%). Именно та-кие массовые, доступные и относительно крупные потенциальные жертвы обеспечивают обильную кормовую базу для обыкновенной пустельги.

Обыкновенная пустельга (falco tinnunculus), питание, репродуктивный период, озеро маныч-гудило, ростовская область, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/147204864

IDR: 147204864 | УДК: 598.279:591.13(282.247.366.2) | DOI: 10.17072/1994-9952-2018-1-24-30.

Текст научной статьи Питание обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus L.) в репродуктивный период в окрестностях озера Маныч-Гудило

Экология питания соколообразных изучена достаточно подробно [Hutchins et al., 2002]. У обыкновенной пустельги ( Falco tinnunculus L.) она описана во многих работах [Будниченко, 1965; Данилов, 1976; Галушин, 1980; Давыгора, 1983; Хохлов, 1983; Шепель, 1992; Ильюх, 1998; Коро-

вин, 2004; Costantini et al., 2005; Ленёва, 2011; Mi-kula, Hromada, Tryjanowski, 2013; Kitowski, 2014; Ермолаев, 2015; Anushiravani, Sepehri Roshan, 2017 и др.], но отметим, что материалы по ее трофическим связям в условиях сухих степей Ростовской обл. отрывочны и фрагментарны.

Ранее [Ермолаев, 2016] мы делали упор на типах поселений обыкновенной пустельги в долине Маныча, рассматривая их с позиций представле-

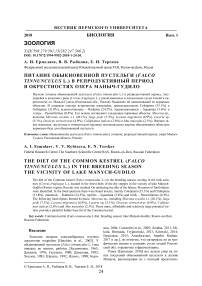

Качественный и количественный состав кормовых объектов обыкновенной пустельги

|

№ |

Наименование кормовых объектов |

Количество |

|

|

абс., экз. |

% |

||

|

Класс ласс |

Насекомые – Insecta |

584 |

69.5 |

|

1 |

Насекомые – Insecta |

9 |

1.1 |

|

Отряд Тараканы – Blattoptera |

1 |

0.1 |

|

|

Семейство Тараканы – Ectobiidae |

1 |

0.1 |

|

|

2 |

Тараканы – Ectobiidae sp. |

1 |

0.1 |

|

Отряд Прямокрылые – Orthoptera |

267 |

31.8 |

|

|

3 |

Прямокрылые – Orthoptera sp. |

47 |

5.6 |

|

Семейство Настоящие саранчовые – Acrididae |

84 |

10.0 |

|

|

4 |

Настоящие саранчовые – Acrididae sp. |

1 |

0.1 |

|

5 |

Травянка – Omocestus sp. |

2 |

0.2 |

|

6 |

Перелетная саранча – Locusta migratoria L . |

58 |

6.9 |

|

7 |

Прус – Calliptamus sp. |

1 |

0.1 |

|

8 |

Прус итальянский – Calliptamus italicus L. |

22 |

2.6 |

Продолжение таблицы

|

№ |

Наименование кормовых объектов |

Количество |

|

|

абс., экз. |

% |

||

|

Семейство Настоящие кузнечики – Tettigoniidae |

127 |

15.1 |

|

|

9 |

Настоящие кузнечики – Tettigoniidae sp. |

5 |

0.6 |

|

10 |

Севчук – Onconotus sp. |

1 |

0.1 |

|

11 |

Скачок – Platycleis sp. |

5 |

0.6 |

|

12 |

Оголенный кузнечик – Gampsocleis glabra Herb. |

1 |

0.1 |

|

13 |

Кузнечик серый – Decticus verrucivorus L. |

41 |

4.9 |

|

14 |

Кузнечик зелёный – Tettigonia viridissima L. |

13 |

1.5 |

|

15 |

Дыбка степная – Saga pedo Pall. |

61 |

7.3 |

|

Семейство Медведки – Gryllotalpidae |

8 |

1.0 |

|

|

16 |

Медведки – Gryllotalpa sp. |

8 |

1.0 |

|

Семейство Сверчки – Gryllidae |

1 |

0.1 |

|

|

17 |

Лобастый сверчок – Modicogryllus frontalis Fieb. |

1 |

0.1 |

|

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera |

295 |

35.1 |

|

|

18 |

Жесткокрылые – Coleoptera sp. |

231 |

27.5 |

|

Семейство Карапузики – Histeridae |

7 |

0.8 |

|

|

19 |

Карапузики – Hister sp. |

6 |

0.7 |

|

20 |

Карапузик четырехпятнистый – Hister quadrimaculatus L. |

1 |

0.1 |

|

Надсемейство Пластинчатоусые – Scarabaeoidea |

14 |

1.7 |

|

|

21 |

Навозничек – Aphodius sp. |

1 |

0.1 |

|

22 |

Золотистая бронзовка – Cetonia aurata |

1 |

0.1 |

|

23 |

Навозничек люгенс – Aphodius lugens Creutz. |

1 |

0.1 |

|

24 |

Навозник кукурузный – Pentodon idiota Hbst. |

4 |

0.5 |

|

25 |

Скарабеи – Scarabaeus sp. |

2 |

0.2 |

|

26 |

Майские жуки – Melolontha sp. |

6 |

0.7 |

|

Семейство Жужелицы – Carabidae |

13 |

1.5 |

|

|

28 |

Жужелицы – Carabidae sp. |

6 |

0.7 |

|

29 |

Красотел бронзовый – Calosoma inquisitor L. |

1 |

0.1 |

|

30 |

Головастая жужелица – Broscus cephalotes L. |

6 |

0.7 |

|

Семейство Мертвоеды – Silphidae |

1 |

0.1 |

|

|

31 |

Темный мертвоед – Silpha obscura L. |

1 |

0.1 |

|

Семейство Усачи – Cerambycidae |

3 |

0.4 |

|

|

32 |

Усач хлебный – Dorcadion carinatum Pall. |

3 |

0.4 |

|

Семейство Листоеды – Chrysomelidae |

1 |

0.1 |

|

|

33 |

Щитоноски – Cassida sp. |

1 |

0.1 |

|

Семейство Долгоносики – Curculionidae |

16 |

1.9 |

|

|

34 |

Долгоносики – Curculionidae sp. |

4 |

0.5 |

|

35 |

Свекловичный долгоносик – Temnorhinus strabus Gyll. |

7 |

0.8 |

|

36 |

Долгоносик свекловичный чёрный – Psalidium maxillosum F. |

5 |

0.6 |

|

Отряд Полужесткокрылые – Hemiptera |

1 |

0.1 |

|

|

Семейство Щитники-черепашки – Scutelleridae |

1 |

0.1 |

|

|

37 |

Щитники-черепашки – Scutelleridae sp. |

1 |

0.1 |

|

Отряд Богомолы – Mantodea |

8 |

1.0 |

|

|

Семейство Настоящие богомолы – Mantidae |

8 |

1.0 |

|

|

38 |

Богомол обыкновенный – Mantis religiosa L. |

8 |

1.0 |

|

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia |

47 |

5.6 |

|

|

Отряд Чешуйчатые – Squamata |

47 |

5.6 |

|

|

Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae |

47 |

5.6 |

|

|

39 |

Ящерицы – Lacertidae gen. |

43 |

5.1 |

|

40 |

Прыткая ящерица – Lacerta agilis L. |

4 |

0.5 |

|

Класс Птицы – Aves |

3 |

0.4 |

|

|

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes |

3 |

0.4 |

|

|

Семейство Воробьиные – Passeridae |

3 |

0.4 |

|

|

41 |

Воробьи – Passer sp. |

1 |

0.1 |

|

42 |

Полевой воробей – Passer montanus L. |

2 |

0.2 |

|

Класс Млекопитающие – Mammalia |

206 |

24.5 |

|

|

Отряд Грызуны – Rodentia |

206 |

24.5 |

|

|

Семейство Хомяковые – Cricetidae |

185 |

22.0 |

|

|

43 |

Серые полевки – Microtus sp. |

142 |

16.9 |

|

44 |

Обыкновенная полевка – Microtus arvalis s.l. |

16 |

1.9 |

Окончание таблицы

Материалы и методы исследования

Питание обыкновенной пустельги изучали в 2011–2012, 2015, 2017 гг. на территории Ростовской обл. в окрестностях оз. Маныч-Гудило на базе научно-экспедиционного стационара «Маныч» Южного научного центра РАН. Исследуемая территория расположена в западной подобласти ат-лантико-континентальной степной области умеренного пояса и характеризуется недостаточным увлажнением, жарким и сухим летом, а также сравнительно теплой зимой [Алисов, 1956; Панов, Лурье, Ларионов, 2006 и др.] и расположена в буферной зоне Государственного природного биосферного заповедника «Ростовский». Полезащитные лесополосы, расположенные на данной территории, выступают основным местом для гнездования дендрофильных птиц. Некоторые представители этой группы на их базе образуют колониальные поселения. В окрестностях оз. Маныч-Гудило – это грач ( Corvus frugilegus L.). В таких колониях обычным регулярно гнездящимся видом стала пустельга, использующая гнезда грача при размножении.

В качестве объекта для исследования выбран обычный многочисленный гнездящийся вид в степных экосистемах Предкавказья [Белик, 2000; Ильюх, Хохлов, 2010 и др.] – обыкновенная пустельга, что позволило собрать достаточный по объему материал для обобщений.

Питание изучали в 7 колониях грача путем визуальных наблюдений, а также анализа остатков пищи и содержимого погадок, собранных непосредственно вблизи гнездового дерева, в гнездах и под постоянными присадами сокола.

Погадки обрабатывали по методике Е.Р. Потапова [1989]. Кормовые объекты, содержащиеся в погадке, определяли по частично переварившимся или не переварившимся остаткам съеденной пищи (хитиновые покровы) до отряда, семейства или ви-

да в зависимости от их сохранности; подсчет числа насекомых по количеству голов и крыльев проводили по методике Г.А. Новикова [1953]; определение насекомых – по Определителю насекомых европейской части СССР [1964, 1965], пресмыкающихся – по Б.А. Кузнецову [1974], млекопитающих – по Б.С. Виноградову, И.М. Громову [1952] и Б.А. Кузнецову [1975], а их названия указаны по соответствующим сводкам [Павлинов, 2006; Карцев и др., 2013]. Названия видов птиц приведены по сводке Л.С. Степаняна [2003].

Результаты и их обсуждение

Обыкновенная пустельга является типичным полифагом. Согласно литературным данным [Hagen, 1952; Данилов, 1976; Van Zyl, 1994; Коровин, 2004; Geng et al., 2009; Kaf, Saheb, Bensaci, 2015 и др.], в питании вида можно выделить 4 группы кормов (по убыванию): млекопитающие, птицы, насекомые и пресмыкающиеся. По нашим данным, кормовые группы распределены следующим образом (по убыванию): насекомые, млекопитающие, пресмыкающиеся, птицы.

Отметим, что доминирование насекомых, в частности прямокрылых, в питании обыкновенной пустельги в период размножения может быть связано с тем, что саранчовые – одна из основных групп растительноядных животных в травянистых экосистемах, как естественных, так и антропогенных. Они обычны почти во всех степных, полупустынных и пустынных местообитаниях [Лачинин-ский и др., 2002]. В годы подъема их численности они могут играть заметную роль в экосистемах. Также стоит отметить, что большая доля прямокрылых среди прочих насекомых в питании исследуемого сокола в репродуктивный период может быть связана с их крупными размерами, а также обилием в аридных условиях долины Маныча.

Качественный и количественный состав добываемых обыкновенной пустельгой кормовых объектов представлен в таблице.

Из данных таблицы следует, что кормовые объекты обыкновенной пустельги можно условно отнести к 46 наименованиям. Также отметим, что в погадках отмечены другие объекты: растительные остатки – травинки, гастролиты – мелкие камни, полиэтилен – небольшие кусочки упаковочных материалов, также различные насекомые: муравьи (Hymenoptera, Formicidae), блохи (Siphonaptera), попадающие случайно при добыче жертвы, составляющие 8.7% от общего числа объектов, обнаруженных в погадках.

В общей выборке кормовых объектов ( n =840) обыкновенной пустельги наиболее часто встречаются 7 кормовых объектов, относящихся к различным систематическим группам (по убыванию): серые полевки, включая общественную полевку, дыбка степная, перелетная саранча, ящерицы, кузнечик серый, прус итальянский и домовая мышь.

Преобладающие кормовые объекты – насекомые и полевки, так как они являются доминирующими элементами данного ландшафта (биотопа). Полевки круглосуточно активны, и в результате становятся добычей для сокола, ведущего охоту в светлое время суток. Реже всего в качестве вида-жертвы нами зарегистрирована домовая мышь. Это можно объяснить тем, что для данного вида характерна в основном ночная активность, но по литературным данным [Дьяченко, Панасюк, 2015] она может покидать свои убежища за два часа до заката. Также отметим, что в соотношении молодых и взрослых особей общественной полевки в питании пустельги превалируют молодые, что связано со сниженным инстинктом их самосохранения и необходимостью расселения.

По нашим наблюдениям, обыкновенная пустельга добывает пищу в основном неподалеку от гнездового дерева в связи с высокой численностью потенциальных жертв. В состав ее питания в репродуктивный период входят массовые, доступные и относительно крупные виды жертв.

В целом в широком спектре питания пустельги преобладают и активно добываются в основном (по убыванию) насекомые (прямокрылые и жесткокрылые), млекопитающие (мышевидные грызуны), а также чешуйчатые (пресмыкающиеся) в связи с их высокой численностью в период размножения обыкновенной пустельги на исследуемой территории.

Таким образом, на основании анализа питания обыкновенной пустельги установлено, что она не- прихотлива в выборе видов жертв и добывает такие из них, которые доступны вблизи гнездового дерева. В долине Маныча ее пищевой спектр состоит из 46 наименований кормовых объектов. В нем встречаются насекомые, преимущественно Coleoptera и Orthoptera, млекопитающие – Roden-tia, пресмыкающиеся – Squamata и птицы – Passeriformes.

Основу спектра питания пустельги в исследуемых колониальных поселениях грача составляют массовые, доступные и относительно крупные потенциальные жертвы. Их нахождение в степных местообитаниях, а также относительная легкость охоты на них обеспечивают обильную кормовую базу для данного сокола в репродуктивный период.

Выражаем глубокую благодарность за помощь в определении пищевых объектов В.В. Стахееву, М.В. Кузнецову, Н.В. Панасюку, А.А. Зотову (Ростов-на-Дону, Россия). Авторы искренне благодарны рецензенту за советы, которые позволили значительно улучшить качество рукописи.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1634-00351 мол_а.

Список литературы Питание обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus L.) в репродуктивный период в окрестностях озера Маныч-Гудило

- Алисов Б.А. Климат СССР. М., 1956. 127 с

- Белик В.П. Птицы степного Подонья: формирование фауны, её антропогенная трансформация и вопросы охраны. Ростов н/Д, 2000. 376 с

- Будниченко А.С. Птицы искусственных лесонасаждений степного ландшафта и их питание//Птицы искусственных лесонасаждений. Воронеж, 1965. С. 5-285

- Виноградов Б.С., Громов И.М. Грызуны фауны СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 298 с

- Галушин В.М. Хищные птицы леса: жизнеописания, проблемы, решения. М.: Лесн. пром-сть, 1980. 158 с

- Давыгора А.В. О механизме реализации трофических связей обыкновенной пустельги в Урало-Илекском междуречье//Экология хищных птиц: материалы I совещ. по экологии и охране хищных птиц. М.: Наука, 1983. С. 13-16

- Данилов О.Н. Хищные птицы и совы Барабы и Северной Кулунды. Новосибирск: Наука, 1976. С. 82-88

- Дьяченко М.П., Панасюк Н.В. Изучение пространственной организации населения мелких млекопитающих в агроценозе (на примере поля озимой пшеницы)//Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 04(108). С. 942-951.

- Ермолаев А.И. Изучение пищевого спектра мелкого сокола -обыкновенной пустельги: сравнительный аспект//Степные птицы Северного Кавказа и сопредельных регионов: изучение, использование, охрана: материалы Междунар. конф. Ростов н/Д, 2015. С. 186-192

- Ермолаев А.И. Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus, Falconiformes, Falconidae) в колониальных поселениях грача (Corvus frugilegus, Passeriformes, Corvidae) в степных экосистемах долины Маныча//Зоологический журнал. 2016. Т. 95, № 4. С. 440-446

- Ильюх М.П. Пустельга Falco tinnunculus в Ставропольском крае//Русский орнитологический журнал. 1998. Т. 7, вып. 31. С. 16-20

- Ильюх М.П., Хохлов А.Н. Хищные птицы и совы трансформированных экосистем Предкавказья. Ставрополь, 2010. 760 с

- Карцев В.М. и др. Насекомые европейской части России: атлас с обзором биологии. М.: Фитон XXI, 2013. 568 с

- Коровин В.А. Птицы в агроландшафтах Урала. Екатеринбург, 2004. С. 73-83

- Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР. М.: Просвещение, 1974. Ч. 1. Круглоротые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 190 с

- Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР. М.: Просвещение, 1975. Ч. 3. Млекопитающие. 208 с

- Лачининский А.В. и др. Саранчовые Казахстана, Средней Азии и сопредельных территорий. Ларами, 2002. 387 с

- Ленёва Е.А. Суточные изменения численности и доступности добычи мелких соколов в степях Южного Урала//Зоологический журнал. 2011. Т. 90, № 9. С. 1141-1145

- Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. М.: Сов. наука, 1953. 503 с

- Определитель насекомых европейской части СССР/под общ. ред. Г.Я. Бей-Биенко. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 1. 937 с

- Определитель насекомых европейской части СССР/под общ. ред. Г.Я. Бей-Биенко. М.; Л.: Наука, 1965. Т. 2. 668 с

- Павлинов И.Я. Систематика современных млекопитающих. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. 297 с

- Панов В.Д., Лурье П.М., Ларионов Ю.А. Климат Ростовской области: вчера, сегодня, завтра. Ростов н/Д: Донской издательский дом, 2006. 488 с

- Потапов Е.Р. Использование погадок для изучения питания хищных птиц//Методы изучения и охраны хищных птиц (методические рекомендации). М., 1989. С. 103-118

- Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области). М.: Академкнига, 2003. 808 с

- Хохлов А.Н. К экологии Falconidae на Ставрополье//Влияние антропогенных факторов на структуру и функционирование экосистем. Калинин, 1983. С. 125-133

- Шепель А.И. Хищные птицы и совы Пермского Прикамья. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1992. С. 181-202

- Anushiravani S., Sepehri Roshan Z. Identification of the breeding season diet of the Common Kestrel, Falco tinnunculus in the north of Iran//Zoology and Ecology. 2017. Vol. 27(2). P. 114-116

- Costantini D. et al. Consistent differences in feeding habits between neighbouring breeding kestrels//Behaviour. 2005. Vol. 142. P. 1409-1421

- Geng R. et al. Diet and prey consumption of breeding Common Kestrel (Falco tinnunculus) in Northeast China//Progress in Natural Science. 2009. Vol. 19(11). P. 1501-1507

- Hagen Y. Rovfuglene og viltpleien. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1952. 603 p

- Hutchins M. et al. Grzimek's Animal Life Encyclopedia. MI, Farmington Hills: Gale Group, 2002. Vol. 8, Birds 1. P. 349

- Kaf A., Saheb M., Bensaci E. Preliminary data on breeding, habitat use and diet of Common Kestrel, Falco tinnunculus, in urban area in Algeria//Zoology and Ecology. 2015. Vol. 25(3). P. 203-210

- Kitowski I. The response of Eurasian kestrel Falco tinnunculus to falconry at Deblin Military Airfield, East Poland//Turkish Journal of Zoology. 2014. Vol. 38(3). P. 298-305

- Mikula P., Hromada M., Tryjanowski P. Bats and Swifts as food of the European Kestrel (Falco tinnunculus) in a small town in Slovakia//Ornis Fennica. 2013. Vol. 90. P. 178-185

- Van Zyl A.J. A comparison of the diet of the common kestrel Falco tinnunculus in South Africa and Europe//Bird Study. 1994. Vol. 41(2). P. 124-130